流空间视域下城市群功能协同发展研究

——以旧金山湾区为例

郭 杰,姜 璐,张虹鸥,叶玉瑶,林浩曦

(广东省科学院广州地理研究所广东省遥感与地理信息系统应用重点实验室/广东省地理空间信息技术与应用公共实验室,广州 510070)

城市群是指以(特)大城市为核心,依托纵横交错的基础设施网络,形成的经济联系紧密、空间组织相对紧凑、功能同城化与一体化的区域综合体(方创琳,2017)。伴随全球经济一体化发展,城市群已成为大国角力的核心载体,城市之间的联动与协同发展,将有效带动区域发展新模式,促进区域板块之间融合互动,推动国家整体竞争实力的提升。从《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》到中央财经委员会第五次会议,均明确提出增强城市群的经济和人口承载能力,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。以城市群为代表的区域协同与一体化发展已成为国家实现经济效率和社会稳定的广泛共识。

以往城市群协同发展研究主要采用静态视角,对区域空间格局、城市关系网络,各城市在产业、资源、公共服务等方面的协同程度进行评价,而缺少采用动态、关系的视角审视区域协同演进过程。伴随区域研究的关系视角转变,学术界日益认为,以城市群为代表的新区域空间发展极大地取决于城市之间的要素交流,以及城市各主体之间的功能协调与联动程度(Meijers, 2005; Cowell, 2010)。因此,区域内部要素的动态汇集与扩散,与支撑要素流动的(硬件)基础设施网络与(软件)政策保障机制,是城市群协同发展的核心驱动(高鑫等,2012)。

流空间理论认为,城市既作为独立的实体存在,更是广阔功能性区域的一部分,由高速公路、高速铁路、电信电缆传输的密集人流、物流、信息流等连接,共同构成了“流动空间”(Castells,1996)。因此,城市群等区域空间概念不应由其物质形态与行政边界来界定,而是一个建立在由人口通勤流、信息技术流、商品贸易流等构成的“流动空间”基础之上的功能性地域概念(Castells,1996)。可以说,“流动空间”脱胎于场所空间(如单一城市),是通过要素流动与时间共享的社会实践合力塑造的物质空间组织,具有去中心化、网络节点化发展的空间特征(艾少伟等,2010)。城市作为流动空间上的关键节点(即场所空间),其地理区位重要性日渐下降,并由要素流支配下的网络区位所取代(Castells,1989)。流动空间与场所空间彼此交融、相互形塑(李磊等,2020)。一方面,流动空间内在流要素本身及物理运动过程需要物化场所(城市空间)的支撑,另一方面,流动空间能够推动场所空间增值,提升场所空间在区域空间网络中的等级与地位(沈丽珍等,2012)。同时,场所空间的地方化力量如法律、制度、政策、文化等因素对“流”产生影响,例如通过过滤和选择改变流速、流向、流量与流质等。城市群既是城市化过程中流动要素在特定区域与场所集聚的产物,也是场所空间全球化与流动空间地方化相互作用的结果(高鑫等,2012)。

本文区别于传统静态视角下的区域协同研究,采用流动空间这一动态分析视角,对城市群协同的内涵进行界定,并从流动性、连通性、互补性3个方面出发对空间要素流动与区域功能协同的关联展开探讨。以旧金山湾区为例,对要素流动下的湾区从“单中心集聚发展”向“双核心共生演进”“多中心发展”以及“泛网络化功能联动发展”的演化历程展开讨论。基于流空间视角,梳理国际湾区城市群从单中心走向功能协同、一体化发展的路径及驱动机制。以期为未来中国探索粤港澳大湾区的经济一体化、功能协同发展、治理模式转型等方面提供理论与经验借鉴。

1 流空间视角下城市群协同发展的双重内涵

“协同”(synergy)一词源于古希腊语,具有同步、协调、协作等多重含义,指两者或两者以上的资源与个体协调一致地达到某一状态的“过程”或“能力”。德国物理学者Hermann Haken基于系统自组织原理创立了协同学,将协同定义为系统内的各子系统通过彼此之间的持续互动、响应和协作,共同应对和整合外部环境带来的各种影响,以实现系统内部各组织间的协调共进与整个系统的优化演进(Meijers, 2005;方创琳,2017)。基于这一定义,“协同发展”可理解为:远离平衡状态的区域系统在与外界持续进行物质或能量交换的情况下,通过内部子系统的协同作用不断脱离无序状态,并暂时形成在时间、空间和功能上的有序结构的过程,具有互补性、共生性及外部性特征(Meijers, 2005;Cowell,2010)。

国内外学者认为城市群的发育与演进将经历分散式单核发展与空间网络化2 个阶段(Taylor et al.,2010)。在发育之初,要素与功能集聚是区域内部各城市发展的主要动力,行政区划构成了各城市经济活动与公共服务供给的刚性边界,区域各城市处于相对分散的均衡发展阶段(邹军等,2015。随着要素与功能在中心城市不断集聚,要素通过交通、通信等基础设施通道向外溢出与扩散,其流动与功能分化使得城市的联系日益紧密,体现在经济联系、交通可达、产业合作、环境保护等方面依存度的提升,区域出现由“节点”与“轴线”构成的功能性走廊,并进入城际关系网络的发展阶段(Taylor,2005;Hall et al.,2006)。在“城市网络”的概念基础上,Castells(1996)指出:进入信息化时代,互联网、信息和通信技术、快速交通体系的快速发展使得人口、商品、信息、技术等要素流动成本大幅降低,城市逐渐由人口通勤、信息技术、商品贸易等流动网络衔接,传统行政边界被打破,城市间的共生效应加强,呈动态关联的发展态势,城市群成为由多要素“流”和多功能网络构成的“复杂地域综合系统”(王钊 等,2017;王少剑,2019)。

从空间流动性视角出发,“城市群功能协同”可定义为:在一定地域内,不同功能的城市,基于要素禀赋等基础条件,在以互联网与通信技术为支撑的虚拟通道和以高速运输为媒介的实体走廊的带动下,通过人员、商品、资金、信息和技术等实体与虚拟要素的高速流动,实现产业、市场、交通、创新和服务等功能的协作,通过城市间的紧密互动、协同共建和共生演化,城市群从无序向有序、高效演进,发育为一个区域复杂系统(Meijers,2005)。根据上述定义,“城市群功能协同”应包含双层含义:一是指区域内部不同主体之间的协作、同步和一体化发展的程度,即功能的“协调”与“联动”;二是指达到这一状态的过程,即资金、资源、人才、技术、信息等要素在区域内部及跨区域之间的互通互联、高效流动与优化配置,即要素的“流动”与“联通”。

2 概念框架:空间要素流动与区域功能协同的关联

流空间视角强调流动与联系是重塑区域城市关系与空间体系的重要力量(邱坚坚等,2019),鉴于此,将从要素流动性重塑城市关系网络、基础设施连通性重组城市等级体系,功能互补性强化区域联动3个方面出发,构建空间要素流动与区域功能协同的分析框架,对流空间下的区域功能协同发展机理展开讨论。

2.1 “流动性”重塑城市关系网络

信息通讯技术与高速交通系统的快速发展大幅压缩了要素流动的空间阻抗和时间成本,解放了传统区域关系中对物理邻近性的依赖(董超,2012)。尽管区域空间结构仍然是区域内城市各项功能活动的区位选择的结果,如原料、燃料、运费等区位因子通过市场竞租曲线影响城市空间配置,然而,空间流动性正改变着区位要素的空间组织与运行方式。例如,基础设施升级带来交通运输因素的制约性降低,以及劳动力对就业和居住区位选择自由度的提升。知识、信息、技术等非物质资源在空间网络联系的位置与关系变得更加重要,区域内部和城市与城市之间日益形成基于“关系连接”的空间网络结构(王兴平,2017)。

在要素空间流动作用下,区域内城际交互联系与空间结构日益复杂。传统中心-外围区域城镇体系与城市空间格局被打破,同级尺度城市的横向交流日益加深,区域内部联系出现多方向、跨等级的流动,区域空间结构不仅存在纵向等级联系,而日益呈现横、纵交织的网络化关联(Meijers,2005)。换言之,要素空间流动打通空间水平联系,区域内部不仅存在垂直的城市等级联系,要素的流动性同时增强了城市间的横向功能关联(王兴平,2017;邱坚坚等,2019)。在流空间视角下,城市首位度、人口规模与经济总量等被认为决定区域城市职能分布及空间结构的传统因素的重要性下降,取而代之的是城市功能相似性和关联性。相应地,城市之间的权力与资源分配也不再是等级化的,而以分散化、网络化形式呈现(王钊等,2017)。随着城市间持续进行的物质、能量、信息交换,劳动力等流动要素向城市汇聚,并通过不同的通道发生交叠,构成了各类的功能联系,并在区域内部形成功能嵌套的城市关系网络(Nijman,1996;Burger,2011)。

2.2 “连通性”重塑城市等级体系

空间流动性推动区域空间结构由垂直等级向功能嵌套的网络结构演变,而不同城市对外联通程度的差异性(即功能重要性),推动区域形成多中心的城市等级体系(王少剑,2019;邱坚坚等,2019)。区域内形成的虚拟和实体“通道”(如交通流线、通信网络、经济合作走廊等),以及要素在“通道”内的高速流动,使得城市在产业、人口、资金、技术等方面的依存关系日益增强(沈丽珍等,2012)。因此,单一城市在区域网络中的等级地位不再由城市内部人口、经济规模、以及城市首位度决定,而更多地取决于城市与其他城市或地区的连通性(connectivity)与可达性(accessibility)(Taylor et al.,2010;马海涛,2020)。换言之,城市在政治、文化、产业、技术、人口等方面的联系程度,以及支撑要素流动的物理“通道”的联通程度(Nijman,1996;马海涛,2020)。此外,流动节点城市的集聚与辐射能力,进一步强化城市在区域城市网络体系中的功能与地位(王钊等,2017)。

可以说,城市在通信与交通物流网络中的相对邻近度,以及向其他城市和地方提供人力、资源、资本、服务等要素的能力决定了城市在区域城市体系中的位置(Nijman,1996)。人口、经济规模较小的城市因为某种突出的城市职能(如发达的交通、通信等基础设施网络,与区域内外较强的政治、经济或文化联系),在区域中占据重要位置(Van et al.,2005)。如美国费城的人口与经济规模远小于纽约、华盛顿等城市,但其凭借发达的旅游业优势,以及对外的旅游市场吸引力,在波士顿-华盛顿城市带的经济发展,以及该区域的对外联系中发挥重要作用。

此外,同一城市由于不同的对外功能与联系,及其差异的影响程度与范围,在区域(流动)空间网络中拥有不同的功能地位(邱坚坚等,2019)。在区域内部存在一种由不同功能网络嵌套而形成的多中心城市等级体系(高鑫等,2012)。城市依托要素流动“通道”实现与其他城市之间的功能交互(董超,2012)。随着“通道”数量与口径、以及要素流速和通量的改变,城市之间的相对(功能)区位发生变化,城市在区域等级体系中的位置也发生改变(Meijers,2005)。

2.3 “互补性”强化区域功能联动

随着区域空间结构的网络化发展,城市之间在产业、人口、资金等要素方面形成的相互依存的关系。在集聚—扩散效应的共同影响下,区域空间结构的粘合作用逐渐增强(Meijers et al.,2018)。一方面,节点城市通过“集聚效应”把网络中的流动资源汇聚在一起,由此产生规模效应(Meijers et al.,2018)。随着流动要素向节点集聚,节点城市的某一功能得到进一步强化,区域日益呈现非均衡化发展态势(Meijers,2005)。另一方面,城市节点的功能差异与区域非均衡性在城市之间形成(功能上的)高低势差,要素不断从高等级节点向低等级节点流动和扩散(Van et al.,2005)。例如,新技术和知识依托“通道”网络不断地从创新高地向其他地方传播扩散。而流动要素从高向低扩散所产生的“涓滴效应”,又反向抑制区域内的极化与非均衡发展(Van et al.,2005)。

要素在节点之间的流动与配置,带来城市互动方式的改变。要素借助网络化的虚拟与实体“通道”高效流动,在要素输出城市和接受城市之间形成双向、即时的交流,提升城市在资源利用、功能互补方面的可能性(Cowell, 2010)。随着贸易交换、资本流动、技术转移、知识扩散与人员交流,城市在教育、医疗、金融等服务和产品供给等方面日益依赖其他城市——彼此依存(Meijers, 2005;Van et al.,2005)。同时,信息技术的快速发展以及要素的高流动性,加剧了城市对劳动力、资本与技术等稀缺资源的竞争——彼此竞争。在“竞争压力”和“依存需求”的双重驱动下,城市基于区位条件、资源禀赋、人力资源等比较优势,借助市场机制的调节和组织机构协调,进行分工协作和功能调整(Meijers,2005)。在优化自身专业化水平的基础上,参与区域生产制造与服务供给等环节,获得功能互补的错位发展机会(Cowell,2010)。

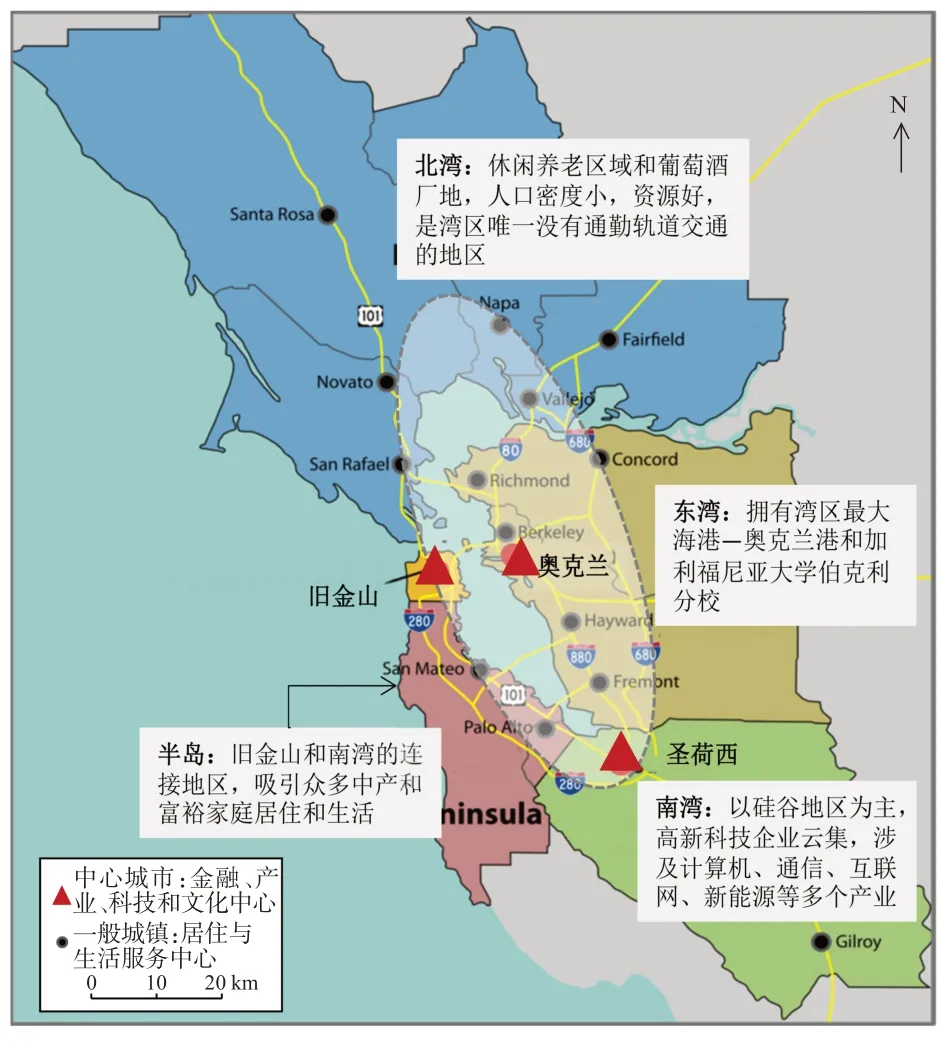

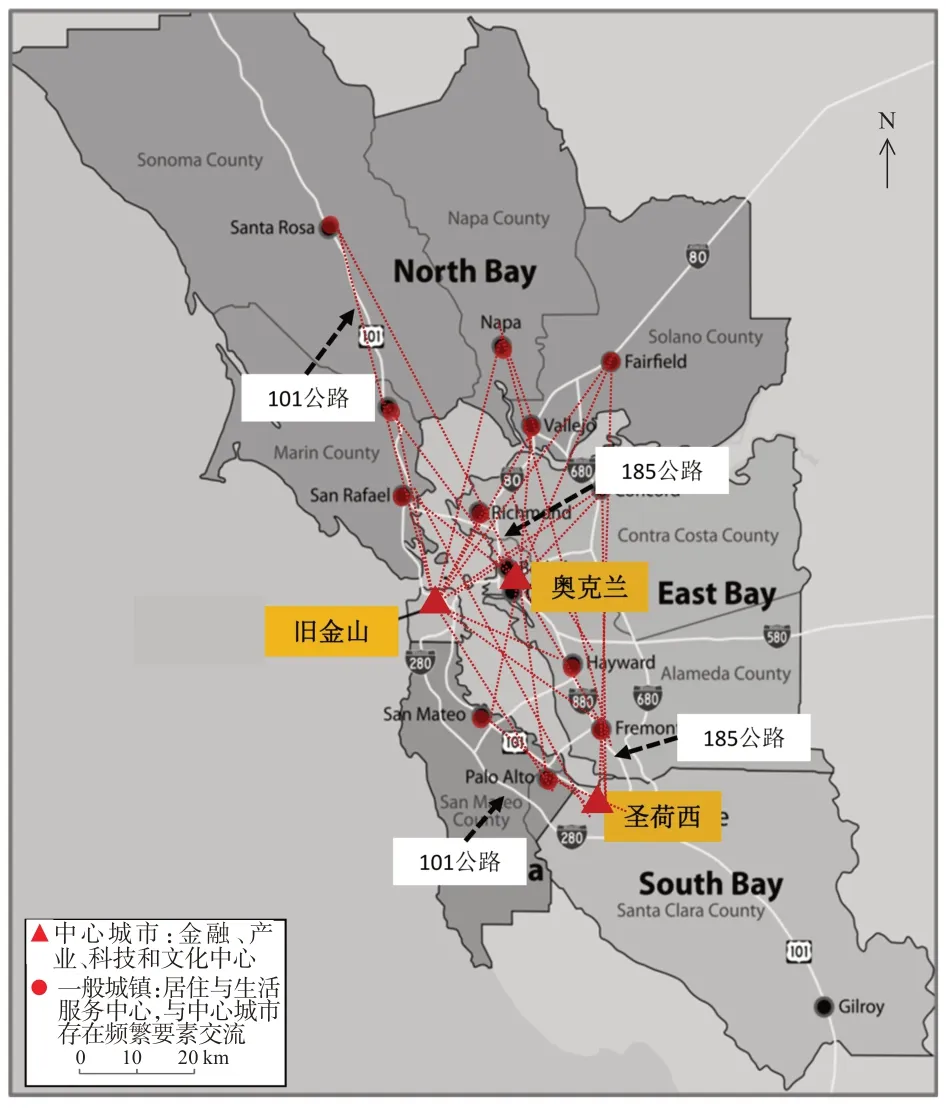

3 旧金山湾区:从“单中心”向“泛网络化”功能协同演进

旧金山湾区位于美国加利福尼亚州北部,面积为18 040 km2,由旧金山市、北湾、东湾、南湾、半岛5 个区域构成,拥有10 个县,101 个建制镇,拥有700多万人口。作为一个多核心结构的大都会,湾区拥有3个以不同产业为主导的核心城市:以旅游、金融产业为主导的旧金山市,以港口经济为主导的奥克兰市,以高新科技、生物医药为主导的圣荷西市(图1)。在过去半个世纪里,湾区经历多次经济振兴与重组,并一跃成为全球著名的科技创新中心,向全球虹吸顶尖的技术、资本与人才。根据2017年颁布的《湾区年度报告》,自2010年起,湾区国内生产总值增长幅度已超过美国,位列全球第21位(San Francisco,2017)。

图1 旧金山湾区空间结构与功能格局Fig.1 The spatial evolution stages of the city structure of the San Francisco Bay Area

以往围绕旧金山湾区协同发展的研究,多将其归因于早期港口经济与创新产业集聚、健全的科技与金融系统、政府与社会组织协作、产学研联动的发展战略、区域交通体系、良好的生态环境与人才政策等软硬因子(Goei et al., 2010; Burger et al.,2014)。以上研究从经济、制度、治理机制、基础设施、公共政策等角度对湾区发展的驱动机制予以解释。然而,这些视角多将湾区视作一个区域整体,并采用静态视角对湾区城市群发展进行解析,忽视了湾区作为一个多城市主体构成的区域,其发展极大地取决于城市主体之间的要素流动与功能交互。

鉴于数据获取的局限性,采用质性分析方法,通过对政府公文、科技报告、网络媒体、学术研究等二手资料进行解读分析,对湾区近百年的发展历程进行简要回顾。在此基础上,借助构建的“要素空间流动与区域功能协同发展”的分析框架,对要素流动、基础设施连通、社会组织机构主导下的功能互补政策如何引导湾区从“单中心集聚”走向“泛网络化的”功能联动与一体化发展态势进行探讨。

3.1 1840s—1930s:从单中心聚集到“双核心”共生发展

1)要素汇聚推动旧金山单核心发展

1848年爆发的“淘金热”吸引大量人力、资本涌向加州,旧金山迅速成为移民和货物的集散中心。由于采矿业对机械设备的需要以及大量移民对生活物资的需求,旧金山市的轻、重工业快速发展(韩忠,2006)。至19世纪末,旧金山市成为加州乃至美国西部地区最大的工业城市。

2)要素流动重构旧金山—奥克兰关系

工业企业与人口的迅速增长导致旧金山市区土地资源日益稀缺,土地价格逐年升高。19世纪末至20世纪初,旧金山市区部分制造业企业迫于成本压力,开始将生产部门向湾区东岸具有低廉地价与劳动力成本的奥克兰地区迁移(韩忠,2006)。为改善两市连通性修建的海湾大桥和金湾大桥,在提升奥克兰市区位地位的同时,进一步加速旧金山市的要素外流,旧金山自此进入制造业与人口郊区化发展阶段,总部经济、金融与商贸服务业成为市中心的主导产业。

由于承接大量来自旧金山市的工业资本与劳动力,奥克兰市进入工业化与城市化的初级阶段。企业生产与研发部门,以及企业之间的密切经济往来,促使两市出现人力、物品、资金等要素的双向流动。要素对流重塑了旧金山与奥克兰的空间关系,推动两市形成互补的产业结构(韩忠,2006)。奥克兰发展成为旧金山的卫星城,作为“工业后厂”不断接收转移而来的制造业企业或生产部门,并为旧金山市供提供生产生活所需的轻工业与农副产品;而旧金山则为奥克兰市提供金融、商贸等服务(Dowall,1984)。

3)交通连通性提升与功能依存促进“双核心”共生发展

19 世纪初期,奥克兰对外交通连通性的增强,使其区位地位得到提升。1910年西太平洋公司的铁路线通至奥克兰,奥克兰成为三条横贯美国大陆的铁路线的终点。由于与湾区腹地和美国中、东部地区的交通、贸易等联系加强,奥克兰工业化进程加快,企业与人口数量迅速攀升,出现多样化的产业类别(如造船、汽车、飞机等重工制造业)。借助铁路运输优势与雄厚的工业基础,奥克兰一跃成为东湾重要的制造业中心与重要交通枢纽,而不再是旧金山市的郊区“工业飞地”,城市等级得到提升。

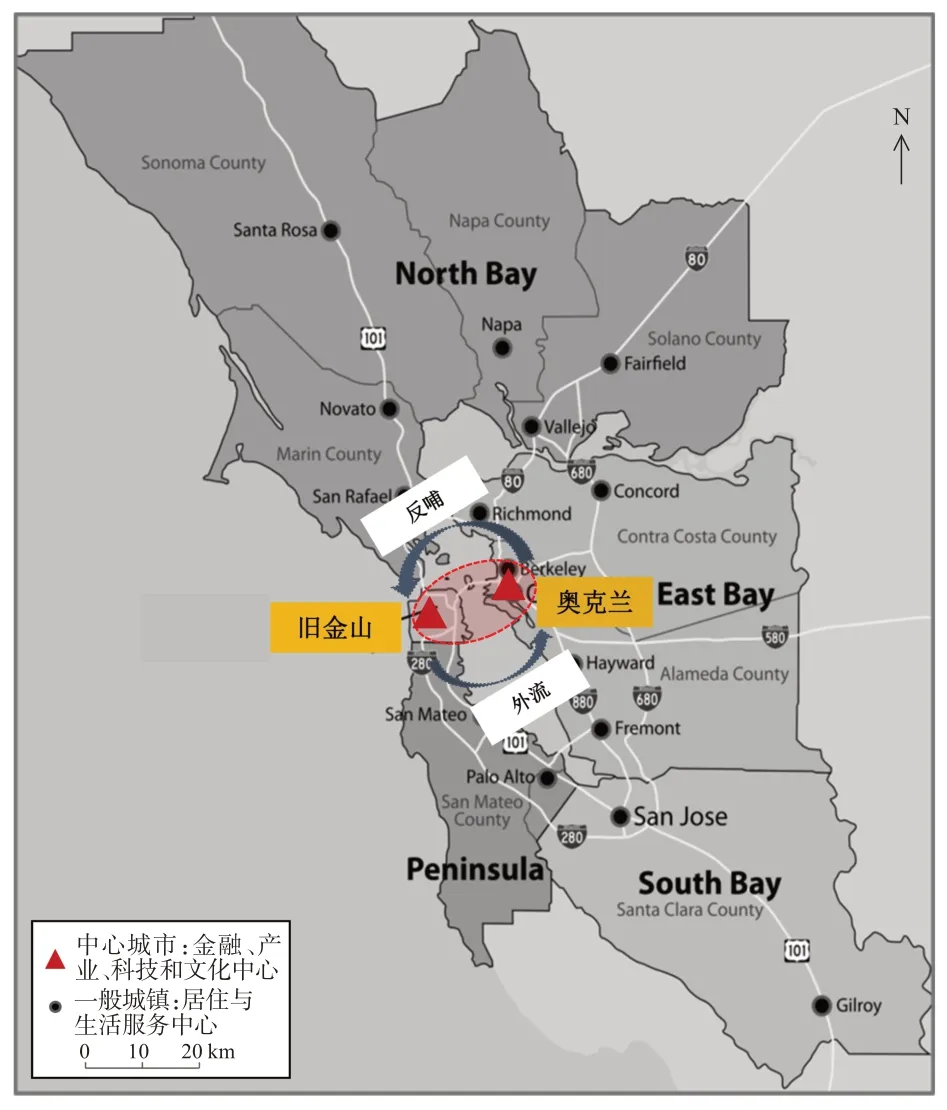

奥克兰的快速成长(与制造业功能提升)对旧金山产生反哺效应。奥克兰的工业繁荣促使对外贸易需求增加,对旧金山的金融、贸易、港口运输等服务日渐依赖,并对相关产业进行反哺(Goei et al.,2010)。随后开通的海湾大桥和金湾大桥,进一步加速旧金山制造业向奥克兰的转移,同时也吸引着奥克兰市区及周边居民前往旧金山市消费与购物(Dowall,1984)。两座城市在工业、商贸、金融贸易等方面的联系进一步强化,城市间功能的互补性被增强。尽管1929—1933年的经济大萧条导致两市经济发生一定程度的衰退,但往返于两市的人流、贸易流、资金流等仍推动两市的共生(互补)发展(韩忠,2006)。在此背景下,以旧金山、奥克兰为中心的湾区双核心结构初具雏形(图2)。

图2 阶段一:旧金山—奥克兰双核心共生发展Fig.2 Stage I:dual-core symbiosis development of San Francisco and Oakland

3.2 1940s—1980s:从“双核心共生”到多中心发展

1)制造业外流推动“双核心”边缘扩张

1940年以来,美国国防经费缩减与产业政策让奥克兰制造业迅速滑落(韩忠,2006)。与此同时,制造业技术变革与福特式生产模式的普及使得企业更加青睐占地面积大的单层厂房。在土地价格和劳动力市场的驱动下,奥克兰市也出现制造业外迁(Dowall,1984)。特别是在1号公路与185州级公路建成后,两市以南地区因低廉的土地价格与劳动力成本,成为制造业企业与蓝领阶层的主要迁入区(Chapple, 1998)。在1 号公路与185 公路交通线附近,出现了戴利城(Daly City)、福斯特城(Foster City)、海伍德(Hayward)等集聚人口与生产功能的城镇(Chapple, 1998)。尽管这些城镇在经济总量与人口规模上,与旧金山、奥克兰两市存在不小差距,但凭借便利的交通网络,逐渐在湾区北部、东部、半岛承担起关键的职住职能。同时,奥克兰市大量企业总部逐渐向旧金山市区回流,与金融、贸易、港口服务等共同构成旧金山市的支柱产业(Dowall,1984)。

2)连通性重塑环湾区核心—外围关系

1号公路与185州级公路的建成促进“双核心”南部小工业带的形成。随后建成的金门大桥、101公路带动中产与精英阶层向生态环境优良、交通通达度高的北部湾区转移(Mikesell,2017)。在以旧金山、奥克兰为中心的环湾区交通带出现了伯克利(Berkeley)、里奇蒙(Richmond)、圣拉斐尔(San Rafael)等高档居住社区为主的中、小城镇(Chapple, 1998; Mikesell, 2017)。白领与精英阶层的流入与聚集,带动北部湾区教育与科教产业的崛起,并以加州大学伯克利分校、斯坦福大学等高校形成形成若干科教城。这些城镇逐渐承担了整个湾区的科学教育、技术研发职能(韩忠,2006)。

制造业与劳动力外流导致旧金山、奥克兰两市在湾区的生产地位有所下降。然而,由于拥有不可替代的金融、商贸、港口运输服务等产业,外围城镇对其功能依赖反而增强。外围城镇依托中心城市提供的资源、货物、技术、资本等要素,分别形成以生产、居住、零售服务为主的功能集中区(Dow‐all,1984)。在要素流动驱动下,环湾区逐渐由“双核心”转变为以旧金山、奥克兰为中心,功能互补的“中心—外围”结构(图3)。

图3 阶段二:核心—外围多中心发展Fig.3 Stage II:core-Periphery polycentric development

3)交通网络化发展推动南湾多中心发展

在美国国防部的引导下,大量军工企业开始在南湾硅谷地区聚集(韩忠,2006)。圣荷西市迅速成长为南部湾区的中心城市,并以高科技产业为主导产业。不同于旧金山、奥克兰两市的制造业与人口外流,硅谷崛起不断吸引湾区内外技术企业、劳动力、资本等向圣荷西及周边城镇汇聚(Mikesell,2017)。圣荷西与旧金山、奥克兰构成三足鼎立之势。

圣荷西市政府对当地交通基础设施进行全面升级与改造,沿小城镇铺设四通发达的交通网线,并投入多层次的交通轨道设施。通过对沿线地区科技企业集聚区进行统一的园区规划,提供优惠的税收减免与人才政策,吸引技术企业与人才向这些城镇汇聚。在政府引导下,圣荷西市及周边城镇出现若干具有相似产业结构与功能的中、小城镇(Chapple, 1998)。技术、人才、资本、商品等要素在圣荷西与周边城市的频繁对流,推动湾区南部形成以圣荷西为核心的相对扁平的多中心城市网络。

3.3 1980s以来:从多中心到“泛网络化的”功能联动、一体化发展

1)科技要素南汇重塑三核心城市关系

1980s 以后,美国经济由工业向知识经济和信息经济转型,湾区也逐步从工业、港口经济向服务创新经济过渡。1980—1990年,与信息产业相关的制造业(如电脑硬件制造与软件研发)成为整个湾区的支柱产业。硅谷的快速崛起对圣荷西周边,乃至整个湾区产生巨大的“虹吸效应”,大量资本与劳动力不断向南湾地区汇聚,并带动圣荷西市及周边城镇的成长(韩忠,2006)。而大量企业与技术流入,导致硅谷边界范围不断扩大,延伸至圣克拉拉、圣马特奥、阿拉梅达和圣克鲁兹4个县的30个城市。

服务经济发展不仅加速技术、资本、人才等要素流向南湾,并吸引要素在连接南湾与半岛、东湾的主要交通线路集中。例如,在连接旧金山、奥克兰、圣荷西三市的680号高速公路沿线,形成了由诸多中、小城镇构成的专业化技术服务走廊(韩忠,2006)。旧金山与奥克兰在湾区的中心地位有所下降,圣荷西市取而代之。圣荷西在2000年成为湾区人口最为集中的城市,其所在的圣克拉拉县成为湾区制造业最集中的地区(Dowall,1984)。

2)交通网络延伸推动湾区“泛网络化”发展

产业集聚与劳动力汇聚使湾区南部中心城市(如圣荷西市、硅谷)的土地与住房资源日益紧缺,并产生严峻的交通问题(韩忠,2006)。在此背景下,南湾首府圣克拉拉县与圣荷西市政府联合提出南湾“均衡发展战略”,以引导技术、资本与人口要素向南湾中、小城镇分流。均衡发展战略涉及两个方面:一是对圣荷西与硅谷实施增长管理政策,通过对新入驻企业和新建房屋征收“建设增长税”限制城市增长边界(Wu,1994)。二是在县域内铺设一体化的交通网络,打通圣荷西、硅谷等中心城市与周边城镇的交通联系,外向疏导产业与人口(Wu,1994)。

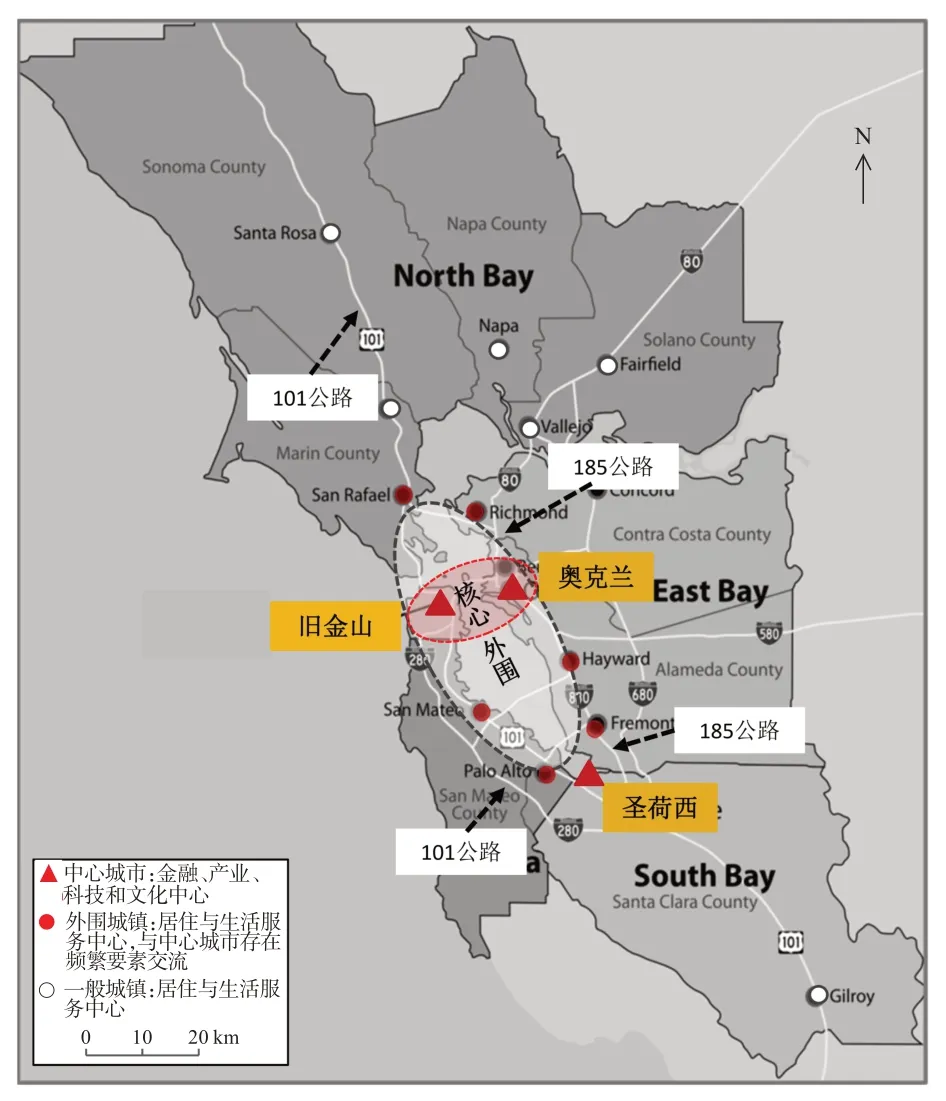

高技术企业与劳动力外流,使得圣荷西与硅谷外围形成一批具有相似或互补产业结构的次中心城镇,并与核心城市形成紧密的要素与功能交流(Dowall,1984;Wu,1994)。自2000年起,在湾区地方政府协会(ABAG)和区域交通规划委员会(M TC)的推动下,“均衡发展战略”被运用于整个湾区。通过在半岛、北湾、东湾地区铺设密集、多层次的交通路网,湾区各城镇之间的连通性得到增强。同时,通过提供产业、住房与土地政策引导,促进产业与技术人口等要素沿交通网线进一步向核心城市外围的中、小城镇与地区分流(Wu, 1994;Cervero et al.,1997)。中、小城镇职能地位的提升使得旧金山、奥克兰与圣荷西构成的“三足鼎立”的区域空间结构向“泛网络化”态势演变(图4)。

图4 阶段三:泛网络化联动一体化发展Fig.4 Stage III:pan-networking and integrated development

3)功能互补与错位推动区域一体化发展

湾区交通道路的网络化延伸与州政府与非官方规划机构颁布的政策引导,不仅带动核心城市人口、产业、技术、资本等要素不断向中小城镇分流,同时促进不同规模、等级城镇之间的要素对流。区域要素流动呈多向化特征,城市之间围绕流动要素的竞争日渐激烈,彼此之间的功能依赖也有所增强(韩忠,2006)。在此背景下,旧金山、奥克兰和圣荷西三市相继实施“错位发展战略”。在考虑城市自身的产业、资源与区位优势的情况下,制定产业与城市功能发展政策,错位吸引要素流入,并助推城市功能的专业化发展(Cervero et al.,1997)。例如,旧金山市放弃港口运输产业,而着重发展金融、商贸、总部经济与旅游业等服务性经济;奥克兰市放弃传统制造业生产,着力打造美国西海岸的港口物流中心的地位,重点发展港口贸易与物流产业;圣荷西市则致力于打造湾区科技研发与科教中心,以及服务硅谷地区的商贸服务中心。

湾区核心城市的功能互补与错位发展,推动工业、金融、科技、运输贸易等要素的区域“环流”。自2006年起,湾区半岛形成以旧金山市为中心的金融商务服务区,东湾形成以奥克兰市为中心的制造业和物流运输区,南湾形成以圣荷西、硅谷为中心的科技产业集聚区。3 个地区之间初步形成功能互补的联动发展(Cervero et al., 1997; Mikesell,2017)。与此同时,ABAG和MTC在2006年提出了“精明增长战略”(FOCUS)。通过在湾区交通沿线引导集中的土地开发与多样化住房供给,保障半岛、东湾、南湾3个地区内部的职住平衡。通过推动“就业—居住—服务”的要素小尺度流动。以“职住交流”供给区域“环流”,从而带动整个湾区的功能联动与错位一体化发展。

4 结论与讨论

基于流动空间理论,回顾世界级湾区城市群发展的基本状况,挖掘要素流驱动下的区域功能协同发展的内在机理,对引导中国城市从竞争走向竞合,建立区域协调发展新机制具有借鉴意义。本文在梳理国内外相关研究进展的基础上,构建了区域空间要素流动与功能协同关联的分析框架,分别从“要素流动如何重塑区域空间网络”,“基础设施连通如何重组城市等级体系”,“功能互补如何强化区域功能联动”3 个问题出发,对区域功能协同机理展开论述。在此基础上,以旧金山湾区为例,从流动性、连通性、互补性3个层面对近百年来旧金山湾区从“单中心集聚发展”向“双核心共生演进”“多中心发展”“泛网络化功能联动发展”的演化历程展开讨论。研究认为:

1)第一阶段(1930s之前),“淘金热”带动旧金山市制造业与人口的快速增长,生产成本压力导致生产部门与劳动力不断向东湾外流,跨海大桥的建成提升半岛—东湾连通性,在提升奥克兰区位与功能地位的同时,促进旧金山与奥克兰之间的要素对流与功能互哺,湾区从单中心集聚向双核心共生发展演进。简言之,要素流动强化旧金山与奥克兰双城联系,连通性提升奥克兰地位,功能互补促进双城共生。

2)第二阶段(1940s—1980s),生产成本持续上升导致生产要素从“双核心”向周边外围地区转移,科技要素向南湾汇聚促使圣荷西市快速崛起,与旧金山、奥克兰形成三足鼎立之势。环湾区交通路网与南湾交通网络化发展提升了外围地区与核心城市的连通性,外围城镇功能地位得到提升,与核心发生频繁要素交流与功能互惠,湾区从双核心走向多中心联动发展。简言之,要素南汇促成三足鼎立,交通连通强化核心外围联系,要素对流与功能互惠助推多中心联动发展。

3)第三阶段(1980s 以来),科技要素向南湾持续汇聚重塑三核心城市关系。交通路网全面覆盖带动中小城镇职能地位的提升,湾区“三足鼎立”的空间结构逐渐向“泛网络化”态势演变。区域非政府组织机构主导的“均衡发展战略”加速核心城市网络化分流,而“错位发展战略”与“精明增长战略”,不仅推动湾区核心城市的功能错位与互补发展,而且促进核心城市与外围城市的要素对流与功能交互,最终推动湾区走向功能联动的区域一体化发展。简言之,要素分流、交通网络化连通促成泛网络空间结构,错位互补发展强化区域环流,实现湾区功能联动。

基于流动性、连通性与互补性分析,考察旧金山湾区从单中心向泛网络化功能协同演进,可为中国打造国际级湾区提供启示。

首先,顺应要素流动的客观规律,破除要素流动障碍。地理空间的不均衡性所产生的高低势差让要素流动成为必然。要素流动可以重塑城市联系,重构区域关系网络,是区域内部各城市实现功能协同与一体化发展的前提。因此,应完善市场机制并推进体制机制创新,如建立资源交易与信息共享机制、人才互认机制、社会保障一体化制度等,保障产业、劳动力、资源、技术、资本等要素在区域内外的自由化、便利化、增值化流动。

其次,发挥政府与非政府组织的引导作用,提升区域内部软硬件基础设施的连通性。构建实体与虚拟的流动通道与网络是促进要素流动的物质基础,以及实现区域内外城市之间要素、产业、功能等优势互补的前提。一方面,应铺设互联互通的交通与信息通信等基础设施,打通核心城市之间、核心与边缘地区的流动通道,实现区域内部基础设施网络化发展。另一方面,应建立一体化的基础设施共建共享机制,为构建区域互联互通提供软性政策环境与机制保障。

再次,探索区域协商机制,突破区域行政壁垒,借助多元主体力量,制定功能互补与联动的区域发展战略。区域不均衡发展为城市带来高低势差,而借助高低势差,制定功能错位与互补的发展策略,引导要素合理分流,是实现区域内部功能互补与联动发展的有效途径。一方面,应鼓励城市挖掘自身产业、要素、功能等优势,探索“促长板”而非“补短板”的发展策略,寻找区域互补优势与重点合作领域。另一方面,构建高效的协商平台,借助政府、市场、专业组织等多方力量,制定多方位、一体化的产业、土地、住房供给等辅助政策,引导要素合理分流与高效配置,推动城市之间的功能错位与优势互补发展。