欧盟跨边界合作研究对粤港澳大湾区协同治理的启示

陈德宁,吴康敏,吴家瑜,马仁锋,姜炎鹏

(1. 广东财经大学文化旅游与地理学院,广州 510320;2. 广东省科学院广州地理研究所广东省遥感与地理信息系统应用重点实验室/广东省地理空间信息技术与应用公共实验室,广州 510070;3. 深圳市城市规划设计研究院有限公司,广东 深圳 518000;4. 宁波大学地理与空间信息技术系,浙江 宁波 315211;5. 华东师范大学城市与区域科学学院,上海 200241)

跨边界(跨越国家或地区行政边界)合作,指在边界两侧、地理相邻的部分地区间的合作,涉及制度、法律、经济、文化、教育等多领域。在边界地区相互作用影响下,当地的跨边界合作可能会扩散到内部非边境地区,从某个合作领域扩展到其他合作领域。20世纪中期以来,随着经济全球化和区域经济一体化的兴起,国家之间边界对贸易以及生产要素流动的阻碍大大降低,出现了大量毗邻国家边境地区的跨边界合作(李铁立,2005),此现象引起学术界的持续关注,其中欧盟跨境合作与治理论题尤为突出。

在欧洲,由于众多的国家集中在相对邻近的地理单元上,为边界地区合作提供了良好的自然地理条件。作为欧洲的跨边界合作的典型案例——欧盟涵盖70多个跨边界合作区域,涌现了形式多样、成效显著的跨边界合作模式,成为各国开展跨边界合作的典范。经济地理学、政治地理学对欧洲跨边界治理的关注由来已久,其边界合作模式、跨境治理机制等议题已取得了大量的理论与实证研究成果(Scott,2015)。

随着粤港澳大湾区建设上升为国家战略,作为跨制度的次国家城市群区域,其特殊的治理模式也引起了学界的高度关注。欧盟的发展经验为粤港澳大湾区协同治理提供了丰富的理论与实践经验借鉴,二者同样涉及到跨边界的治理与权力的尺度重组,因而,对欧盟跨边界合作的剖析对于推动粤港澳的协同具有重要意义。为此,本文结合经济地理学、政治地理学、制度经济学等学科视角,利用文献计量分析方法,对欧盟跨边界合作相关文献进行梳理与总结,提炼欧盟跨边界合作主要科学议题,揭示其演化路径和发展趋势,以期对欧洲跨边界治理与一体化这一特殊现象进行深入诠释,为粤港澳大湾区协同治理提供理论支持与实践借鉴。

1 欧盟跨边界合作主要领域的研究进展

1.1 欧盟跨边界合作研究知识图谱

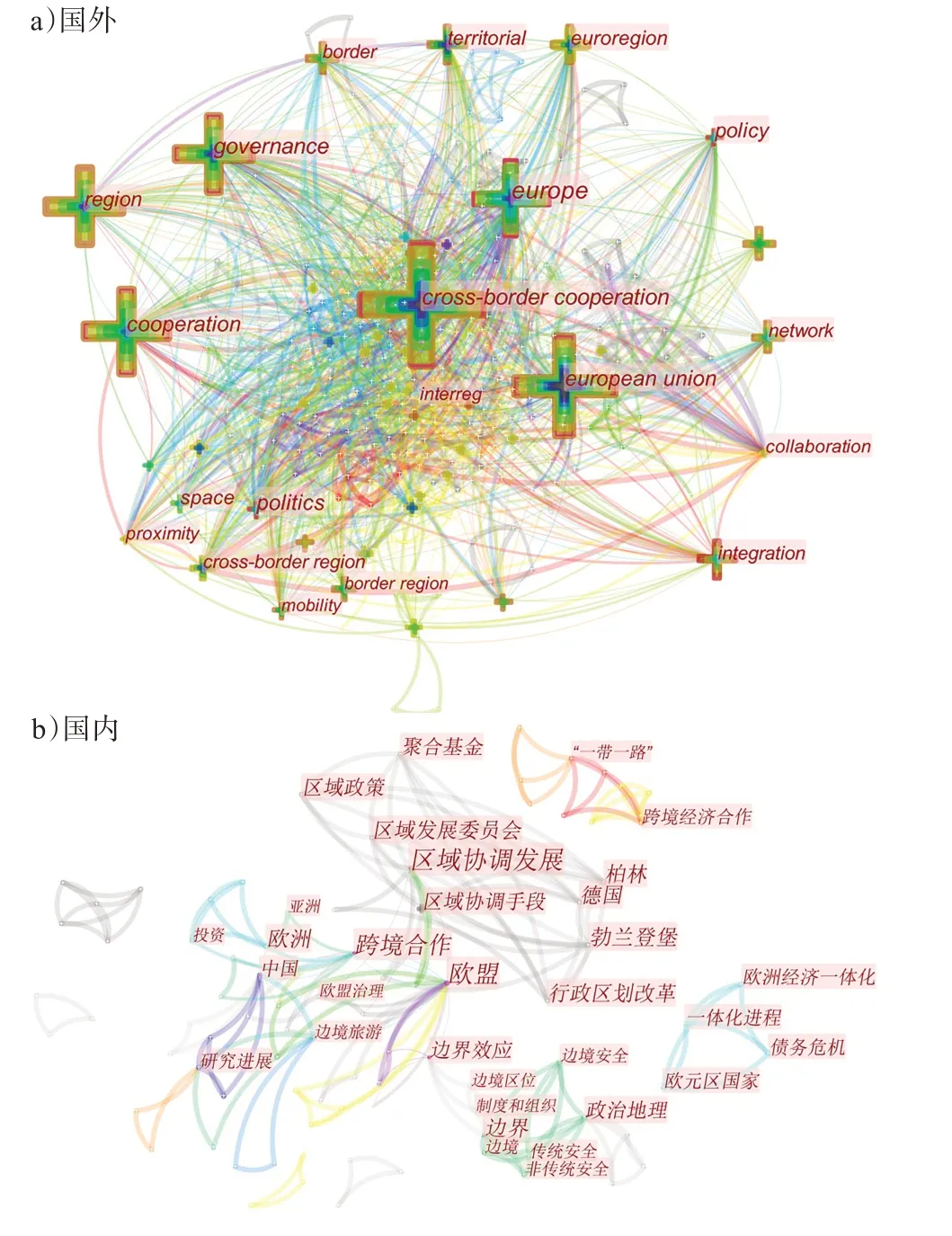

采用文献分析软件Citespace对欧盟跨边界合作研究进行可视化分析,以全面展示中西方文献对该议题的关注。文献样本包含两个方面:1)通过Web of Science(WOS)数据库检索外文文献,以“cross-border cooperation”“Europe/European”为关键词,共检索到文献492 篇;2) 在中国知网(CNKI)检索中文文献,以中国期刊全文数据库、中国博士学位论文全文数据库和中国优秀硕士学位论文全文数据库为数据源,“主题”为检索项,将“跨境合作/跨边界合作”与“欧洲/欧盟”检索词两两结合,共检索到文献37篇。国外对于欧盟跨边界合作的文献最早出现在欧盟正式成立的1993年,文献时间跨度为1993-2020年。国内在欧洲跨边界合作方面的研究起步于2001年,数量相对较少,文献增长趋势与国外趋同。

通过对样本文献的关键词分析得到关键词共现网络以展现该议题的研究热点(图1)。从关键词共献网络可以看出,对于欧盟跨边界合作,研究关注到了边界、政策、管治等核心议题,近年来也开始关注空间规划、再领域化等问题。高频关键词主要包括治理(governance)、边界(border)、地缘政治(geopolitics)、区 域 发 展(regional development)等。近年来,地域(territorial)、旅游(tourism)、一体化(integration)等关键词也频频出现,逐步从区域发展向区域一体化及其机制研究深化。与国外相比,中国学者对欧洲跨边界合作研究更侧重于“区域协调发展”“区域协调手段”“中国”等关键议题,国内对欧盟的研究更侧重于经验、模式与理论总结。

图1 国内外文献关键词的聚类分析Fig.1 Cluster analysis of keywords in literature at home and abroad

1.2 边界区与跨边界合作

二战以来,欧洲政治版图发生了巨变,边界地区从宣誓主权的前线向社会经济发展的前沿转变。在边界地区的发展中,民族国家的影响日益下降,地区间的关联性越来越强,社会经济合作越来越紧密。边境地区不再是“边缘地带”,而逐步转变为经济交流与协作的前沿。边界地区的发展和跨境合作等主题成为欧洲区域研究的重要组成部分。

1.2.1 边界区的理论内涵 不同理论视角对边界区内涵的认知存在差异。传统区位论将边界区视为封闭经济中的欠发达地区,过分强调边界屏蔽效应,这种静态的概念认识忽略了边界及边界区在外界因素发生变化后其区位条件的动态变化(李铁立,2005)。20世纪90年代以来,在经济全球化和区域经济一体化的推动下,边界屏蔽效应开始转向中介效应。新经济地理学从市场潜力的角度研究了国际贸易对经济活动空间均衡的影响,认为经济一体化推动了边境地区从边缘转为中心,市场邻近性、市场潜力与规模、要素流动性的提高以及贸易成本下降推动了一体化进程中边境地区的发展(张荐华等,2004)。

欧盟一体化的实践也不断推动着跨边界合作理论的发展。随着欧盟一体化的不断扩容,学者们从新功能主义、自由政府间主义、新区域主义等视角对边界论题进行了更深层次的理论剖析。其中,新功能主义引入了“外溢”与“超国家性”的概念,认为欧盟一体化是从功能整合发展起来,通过外溢不断实现持续发展,最终形成一个紧密的政治联盟(Michelmann et al.,1994),它完善了对欧盟一体化的理论解释(房乐宪,2001)。自由政府间主义强调欧盟一体化的发展是基于经济利益、相对权力、可靠承诺3个因素在国内利益集团与欧盟成员国之间博弈的结果(Moravcsik,2013),指出了成员国偏好和政府间的权力交易在一体化决策中的意义(王学玉,2001)。新区域主义主要由新区域经济理论、多层级治理理论以及欧盟主权与合法性地位三方面内容构成,勾画出欧盟治理体制的未来发展方向(唐昊,2002)。

1.2.2 边界地区的演变 1989-1991年,欧洲政治地理版图发生重大变迁。新旧国家的诞生、重生和消失导致一系列边界变化,随着1993 年欧盟的成立,欧洲跨边界地区整合和发展进入一个全新时期。无论是在重新划定边界还是开放边界上,边界的突然转变对边界区域产生了深远的影响:其一,合作成效较为明显,Matušková(2018)与Dok‐oupil(2018)等对部分边境地区的调查发现,居民在边界改变后对生活质量的满意程度显著提高;其二,边界间流动性加强,Lundén(2018)研究发现,申根地区边境管制放宽之后,由于边界双边地区的住房和就业机会的差异,边界地区的交流变得更为频繁和紧密,跨边界通勤成为一种常见现象,这归因于边界双边地区的住房和就业机会的差异;其三,边界间矛盾依然存在,Bufon(1993)以戈里齐亚为例,从景观维度分析边界发生变化前后地理空间和社会环境的发展态势,发现边界地区隐藏着社会文化联系的稳定性与政治分割的不稳定性之间的矛盾。

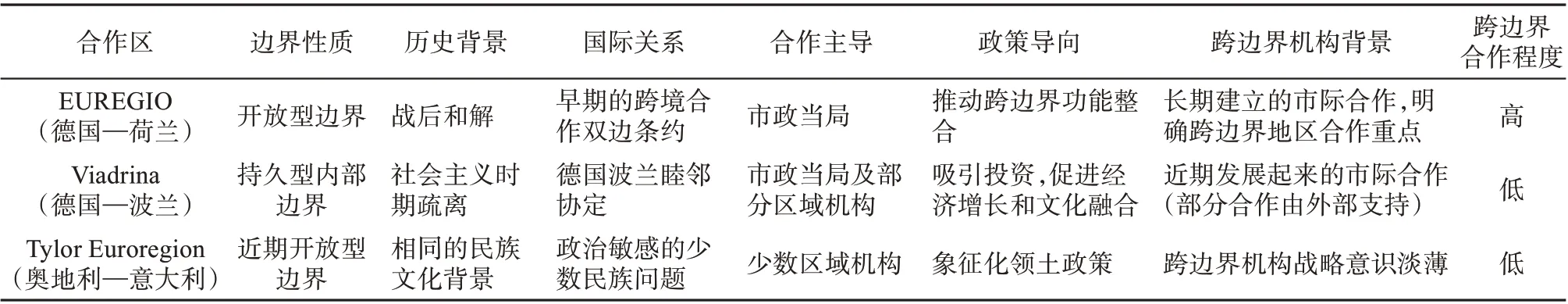

1.2.3 边界合作区的发展与成效 不同的历史背景,不同的政策导向,影响跨边界合作的深度和效果。Perkmann(2007a)将政策企业主义框架(pol‐icy entrepreneurship)应用于EUREGIO(德国-荷兰)、Viadrina(波兰-德国)和Tyrol Euroregion(奥地利-意大利)3个案例,发现不同的行政环境和制度环境下边界合作区合作存在内在差异(表1),由市政当局推动,有明确、长远合作规划的跨边界模式往往可以取得更好的协作效果。Knippschild等(2012)比较了大型跨边界合作区与选定的非边界都市区,认为跨边界合作区的优势明显大于劣势,并具有一定的发展潜力。跨边界合作区取得成效后,还会促进其他边界区域或临近地区建立跨边界合作,推动跨边界区域逐步扩大。

表1 欧盟边界合作典型区域基本特征比较Table 1 Comparison of basic characteristics of typical border cooperation regions in EU

欧盟的一体化融合也推动了欧洲相对落后的边缘地区经济发展,欧盟国家与非欧盟国家也开展了广泛的区域合作,这些边境合作区在加快欧盟一体化以及参与国的区域开发等方面起到了积极的推动作用(冯革群,2001)。跨边界合作区的合作也并不仅是在基础设施方面,还更多地集中在经济发展层面,大量项目侧重于经济合作和旅游业的发展,劳动力市场合作以及环境问题的解决(Jeřábek et al.,2018)。

1.3 跨边界合作模式

1.3.1 制度安排与跨边界治理合作 边界的存在为新的治理模式探索提供了机会(Sohn et al.,2009)。跨边界治理涵盖了决策过程构建和合作协议实施(Dühr et al.,2010;Medeiros,2014),汇集了边界双方多尺度的权力部门(Hooghe et al., 2003)。为满足跨境关系的需求,跨边界治理在不同尺度(地方、区域、国家)形成了不同类型的跨边界治理模式(Decoville et al., 2016; Durand et al., 2018)。Perkmann(2007b)提出了一个跨边界地区合作制度建设的逻辑结构,认为跨境合作涉及新治理尺度的构建,涵盖政治动员、制度建设和战略统一三方面内容,为跨边界地区的制度建设研究提供了一个分析框架。跨边界合作的出现也会对边界地区的再领土化以及领土空间重构产生影响(Johnson,2009)。Popescu(2008)将欧盟跨边界合作的出现视为新的组织结构,以罗马尼亚-乌克兰-摩尔多瓦边界地区为例展示了边界合作如何影响国家及当地政府的跨边界制度建设和治理方式,从而影响欧洲边界再领土化。

以合作项目为依托推进一体化融合是跨境治理策略中最常用的一种方式,欧盟的项目合作以IN‐TERREG计划的影响最为深远。INTERREG计划自1990年引入,旨在推动欧盟的经济与社会融合,消弭边界的阻碍。INTERREG计划在此后协调了大量的跨边界地区合作项目(Medeiros, 2011)。Perk‐mann(1999)认为随着INTERREG 的引入,欧盟跨边界合作越来越多地嵌入到更多领域与更高级别的公共政策网络中,跨边界合作不仅纳入本地参与者,而且开始更系统地纳入了地方机构、INTER‐REG相关机构和政府委员会3个相对独立的制度主体。目前,INTERREG计划已建立起一套各机构职权分明、相互协调、相互制衡的运行机制,成功地改善了欧盟边界地区的社会经济状况、促进了各边界地区之间的交往(熊灵等,2017)。

1.3.2 跨边界非正式制度安排 由于跨边界合作涉及复杂的尺度关系,不同尺度间利益相关者的沟通与协调往往存在更高的交易成本(Stoffelen et al.,2017),非正式安排的存在可以降低这些交易成本。非正式的制度安排在推动边界地区形成跨边界网络组织,增强边界地区的信息流通等方面的重要性不容低估。如一些基于边界双方共同利益而建立的非正式组织或项目可以更好地促进环境保护、交通基础设施发展,增强教育、科学、文化和旅游等领域的合作(李铁立,2005;Leibenath,2007)。Ander‐son 等(1999)在对意大利与斯洛文尼亚的边界地区研究中发现,在多语言多文化环境下,民间的非正式组织对边界地区的经济发展发挥了重要作用,一方面推动了企业的跨边界合作,另一方面促进了双边政府的正式制度安排,使政府间包容性更强,更容易建立共同合作规则。同时,边界双方之间的非正式接触往往可以加强民间的创新和知识交流(Weidenfeld,2013)。

1.4 跨边界合作领域

欧盟的一体化融合也推动了全方位多领域的合作,现有研究主要关注经济合作、环境治理、跨境旅游、健康卫生等多方面(Wiering et al.,2010;De‐coville et al.,2013)。经济合作是欧盟一体化融合的重点,欧盟各国形式多样、富有成效的跨边界经济合作极大地推动了人口、商品、资本等生产要素的跨边界流动(杨荣海,2013)。Duindam 等(2012)以帕克斯塔德林堡(荷兰)和亚琛(德国)地区为例,探索如何利用跨边界土地和开发利用模式推动跨边界经济和空间发展。Héraud(2011)研究了莱茵河上游河谷跨境区域促进创新的相关政策,认为多元文化空间的创造潜力推动了新兴经济发展。Decoville等(2013)比较了欧盟的10个跨边界都市圈的跨边界通勤人员流量、人均国内生产总值差异和居民身份认同3个指标,发现边界双边地区经济差距越大,其跨边界通勤的互动水平越高,进而推动跨边界地区间融合。

跨边界环境治理是另一个重要的研究议题。由于不同的社会经济、政治条件与利益导向机制,相邻国家间的环境协同治理存在较大的难度。在空气治理方面,Černikovský等(2016)估算捷克共和国与波兰之间的空气污染越境转运情况,以此为捷克—波兰环境治理谈判和改善空气质量提供精准对策。在水资源管理以及治理方面,由于污染不会只停留在某个国家边界,因此跨边界水资源的治理需要有关国家及地方政府在跨境层面共同协商解决。部分学者如Wiering等(2010)与Renner等(2018)关注跨国水资源管理中各政府行动主体的具体做法。Darakas(2002)讨论了在INTERREG 计划的框架下2个非官方跨国机构如何通过跨境合作执行内斯托斯河的污染监测协调计划。

跨境旅游的研究议题近年来受到广泛关注,其发展得益于欧盟成员国之间高度的协调保障机制以及专项合作计划(INTERREG)的资助(杨效忠等,2012;田 里 等,2018)。Studzieniecki 等(2016)使用了跨境旅游模型分析波兰与俄罗斯之间的跨境旅游系统,发现跨边界合作和跨边界交通能显著推动跨境旅游的发展。

在跨边界卫生健康合作方面,Brand等(2008)系统梳理了欧盟资助项目(EUREGIO)对跨境卫生项目的资助及该合作领域的发展。Wennekes 等(2008)探讨了以德国荷兰边境地区为例的乳腺癌跨边界护理治疗。在欧盟许多地区,卫生领域的跨边界合作仍然相对不足,显示出巨大的合作潜力。此外,新冠肺炎疫情在对欧盟跨境地区产生了强烈冲击的同时,也突出了改善跨边界合作中卫生医疗资源的协调共享的必要性(Medeiros et al.,2021)。

1.5 欧盟跨边界合作发展的障碍

作为领土分界线,边界延长了经济行为主体互动的时空间距离,带来了更高的交易成本(甄颖,2008)。自然地理条件的分隔、语言与文化系统、政治制度、管理体制、法制结构、技术与环境标准等的差异都会带来极大阻碍,因而跨边界合作往往存在较大的困难(王雅梅,2006)。尽管欧盟一体化历经几十年,其跨边界合作仍然存在不少问题。

边界双边差异给跨边界合作带来了极大阻碍。跨边界合作的推进与跨边界区域的形成是一个复杂的多机制过程,存在复杂的影响因素。双边国家的语言、文化差异,关键利益主体的合作意愿、跨文化间的偏见等,这些都是跨边界融合需要克服的重点难题(Jurczek et al.,2002;Stoffelen,2017)。欧盟一体化涉及到了不同尺度机构间的协调,这种高昂的协调成本也进一步扩大了差异化体制的负面影响(Noferini et al.,2020)。

在众多研究中,跨境可达性仍被视为欧洲跨边界合作的主要障碍。学者提出跨境交通渗透指数,以此计算跨边界交通对于整个欧盟地区的影响。有研究认为即使在最成熟和社会经济发达的欧盟边境地区,因为双方的复杂法律和行政框架,跨境交通仍未能得到充分发展(Medeiros, 2019)。此 外,非欧盟成员国和边境程序的存在也加剧了区域和国际陆路运输的时间和成本(Mil‐tiadou et al.,2017)。

此外,边境安全及难民问题也逐步成为欧盟边境管控的难点。边界地区作为政治管控中的弱环,极易遭受政治不稳定因素的影响(Svensson et al.,2018)。当前,难民危机也对整个欧盟稳定性产生极大影响,对欧洲各国的一体化融合带来极大的威胁(刘一,2016)。

2 欧盟跨边界合作对粤港澳大湾区协同治理启示

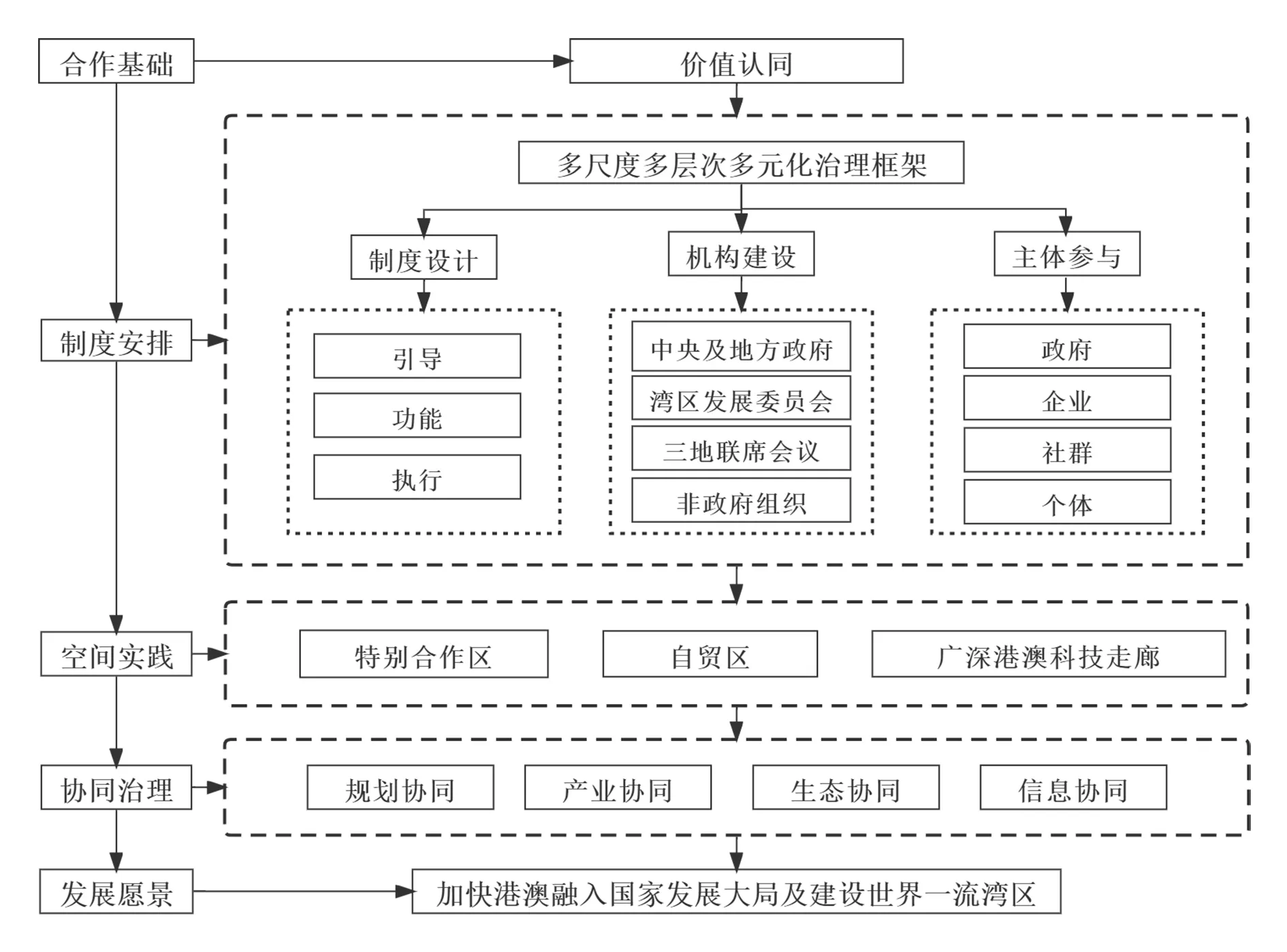

在新的全球化形势与构建“国际国内双循环”新发展战略格局的推动下,城市群尺度作为新的资本积累单元的趋势不断被强化。粤港澳大湾区在地域上涵盖珠三角9 市与2 个特别行政区,是典型的次国家尺度、跨行政制度的特殊城市群(张虹鸥等,2018;2021),涉及到“一国两制”和“三关税区”,推动跨境协调发展是粤港澳大湾区的核心议程之一。欧盟的跨边界合作经验对粤港澳大湾区实现协同发展十分重要。具体而言,通过借鉴欧盟跨边界合作价值认同、制度建设、以合作项目为依托和特殊空间实践等成功做法,可得到以下重要启示:价值认同是粤港澳大湾区跨制度合作的基础,包容有序的制度安排有利于降低合作边界屏蔽效应,多尺度合作空间与多维度治理体系结合将能有效地改善边界地区协作状况,最终实现香港、澳门融入国家发展大局,助力粤港澳大湾区成长为世界一流湾区(图2)。

图2 粤港澳大湾区协同治理框架Fig.2 Framework for collaborative governance of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

1)价值认同是粤港澳跨边界合作的基础

在欧盟的跨边界治理实践中,价值认同是各成员国在思想意识上的同一性表现。这种认同是在欧洲一体化和区域治理能力的发展过程中,逐步积累并不断提升的,主要体现在观念认同、身份认同和对欧盟的归属感等方面。这种对“超地域性”的集体认同感创造了一个利害与共的共同体(欧时新,2018)。

珠三角与港澳历来同属一国,有着同根同祖的历史渊源和紧密的社会文化交融,在人员往来、文化交流和经贸关系等方面保持密切联系,因此三地市民具有深刻的文化认同感以及身份认同感。如何强化区域内身份认同以及文化凝聚,是粤港澳大湾区发展建设的重要基础。推动对港澳与珠三角三地价值观与文化认同的现状、演化与影响机制研究,对于强化对“一国两制”的制度认同,构建“命运共同体”话语体系,保证粤港澳大湾区各成员间的合作和互动的顺利开展,提升区域协同治理效率至关重要。

2)包容有序的制度安排是协同治理的核心

在跨边界合作实践中,欧盟已形成一套系统的跨边界地区合作制度结构(Perkmann,2007b),通过地方、国家、欧盟委员等多尺度政府的配合、各级利益相关者之间的协调以及非正式组织参与,共同推动跨边界经济合作的发展。粤港澳大湾区现行的制度安排有利于区域稳定性,但易导致跨境交易成本较高。为降低三地合作的边界屏蔽效应,中央和粤港澳三地政府可以创设跨境治理的“第三种制度”。事实上,近年来港珠澳大桥规划、建设、营运与管理模式,就是接近“第三种制度”创新的思路(杨爱平等,2019)。沿着上述创新思路可拓展更多制度弹性空间,以适应协同治理发展需求,一方面在制度导向方面,拓展“一国两制”的包容性,通过制度创新,不断突破消极的制度约束边界,持续地拓展互联互通、互利互惠、合作共赢的发展空间;另一方面在制度功能方面,提升要素流动的便利性,进一步推广电子化通关,降低通关成本。此外,在跨边界合作平台、技术研发、环境治理和卫生健康等方面开展跨边界跨制度合作试验。

3)特殊合作空间实践是协同治理的抓手

欧洲已建立起一套较为完善的多尺度、跨边界空间合作模式,为跨边界经济合作提供了成熟有效的行动方案和合理的制度支持,成功地改善了欧洲边界地区的社会经济状况。近年来,尽管粤港澳三地在空间合作的形式和内容上已经有所进展,但在一些核心利益面前,依旧缺乏有效的空间合作模式。

政府间的合作是粤港澳大湾区开展更高层次跨边界合作的关键环节。针对湾区面临的“制度障碍”“行政壁垒”和“空间破碎化”等问题,有必要对现有的空间合作体系进行重构和建设,创建多层次高效的跨界合作模式。从微观到宏观建设3个层级的空间合作试验区:一是跨境合作区共建,在边境地区共同出资出地建设经济合作园区,如落马洲河套开发区、珠澳跨境工业区等,成立股份制公司进行有效管理;二是深圳前海、广州南沙和珠海横琴与港澳的深度合作,以产业为导向、以项目为依托、以利益为纽带进行产业链和创新链捆绑共赢发展;三是广深港澳科技走廊,以科技创新为目标,以共建联合实验室、科技创新区和科技港为抓手,三地携手建设具有全球影响力的国际科技创新中心(叶玉瑶等,2020)。

4)多维度协同治理体系是跨边界合作的支撑

欧洲通过欧盟委员会运作的欧盟领土合作(ETC)对跨边界地区的再领土化以及领土空间重构产生深刻影响。经济、旅游、健康、环境等领域的合作促进了不同国家和区域间生产要素的自由流动和融合以及提高跨区域健康、环境治理能力。结构基金和聚合基金以及INTERREG计划对跨边界合作项目的资助,推动了跨界行动计划的长效性。这种多维度叠加组合运作方式,不仅引导合作方向的可持续性,还保持了计划和项目的稳定性(王昆,2016)。在粤港澳跨边界合作中,三地应该联合进行边界空间规划,明确生产、生活和生态合作目标和行动方案,兼顾各方利益,对每一阶段的交通、科技、金融、旅游和健康等核心领域进行重点支持和持续推进;着手跨境合作产业协同落地清单的制定实施,加快合作平台和合作项目建设进度和深度,培育利益共享的制造业和服务业产业链和价值链;以共建优质生活圈为目标,进行跨边界空气、水和土壤的联防联控,引导经济社会绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生;积极推进三地信息协同(方创琳,2017),创建跨境信息服务平台,组织企业、行会、政府和情报机构及时发布在消费、生产、服务、城市建设与运营等领域的应用场景,协助各方协同治理精准发力。通过一系列合作项目实施,以点带面,实现多领域、多方面共同参与的高质量多层次的区域协同治理,加快香港澳门融入国家发展大局和国际发展大势,推动粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区和世界级城市群。

3 结论与讨论

本文通过对欧盟跨边界合作文献的梳理,提炼了边界区与跨边界合作、跨边界合作模式、跨边界合作领域、跨边界合作障碍4个研究议题。主要观点可概括为:1)在欧洲的政治变动下,边界区由原来地缘政治冲突的前线转变为经济合作的前沿,跨边界合作不断涌现,理论研究对边界区的内涵也在不断推进;2)欧盟通过超国家机构的建立以及跨边界政策实施,不断完善跨边界合作的制度机制和管治,与此同时,非正式制度安排也对跨边界合作有积极影响。正式与非正式的制度安排共同推动了欧盟跨边界合作的进程;3)欧盟的跨边界合作范围广泛,不仅在经济方面深入合作,还围绕着旅游、健康、环境等多领域开展了深度协作;4)边界效应对于跨边界合作具有屏蔽作用,虽然欧盟跨边界合作发展较为成熟,但仍面临着跨边界可达性、双边差异以及移民和边界安全等问题。

粤港澳大湾区的跨界协同治理的关键问题在于如何在强化价值与文化认同的基础上,通过正式、非正式的制度安排,以特殊空间实践和合作项目为抓手,推动边界双方的要素自由流动与联动发展。一方面,粤港澳大湾区与欧盟存在共同之处,二者都属于跨制度与跨边界区域,在跨边界合作与协同治理上面临着相似的问题,欧盟发展经验也存在诸多可借鉴之处。另一方面,欧盟的跨边界合作主要针对跨民族国家的协作,粤港澳大湾区虽然涉及到跨制度与不同的法律体制,然而实际上仍属于次国家尺度的城市群区域,与欧盟存在着本质的差异。因而,欧盟跨边界合作的理论与实践经验并不能完全适用于粤港澳大湾区的发展实践,对于跨边界治理的理论仍需在中国的发展实际中进行批判性吸收。

致谢:感谢法国Kedge Business School 江翠玲博士的指教。