党组织治理、政策响应与国有企业参与脱贫攻坚

修宗峰,冯鹏蒴,殷敬伟,周泽将

(1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;2.安徽大学 商学院,安徽 合肥 230601)

一、引言

贫困所衍生出的一连串社会问题被视为当今发展中国家最尖锐和最具有挑战性的治理难题,反贫困早已构成治国安邦的重要任务之一(Zhang 和Wan,2006;李芳华等,2020;燕继荣,2020)。消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,既是社会主义的本质要求,也是中国共产党和中国政府的重要使命和任务。自习近平总书记2013年11 月在湘西十八洞村考察时首次提出“精准扶贫”这一重要论述以来,经过党中央和社会各界的艰苦奋斗,中国现行标准下农村贫困人口实现全部脱贫,贫困县全部摘帽,贫困村全部退出,脱贫攻坚目标任务如期全面完成。①2021年2 月25 日,习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上指出“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9 899 万农村贫困人口全部脱贫,832 个贫困县全部摘帽,12.8 万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务”。扶贫攻坚战的胜利意味着消除了贫困人口的绝对贫困,但中国依然存在着发展不平衡不充分的严峻问题,如何进一步巩固来之不易的脱贫成果,逐步解决相对贫困、实现共同富裕还需要更多的努力。党的十九届五中全会指出要持续推进脱贫地区发展,健全防止返贫监测和帮扶机制,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。国有企业在脱贫攻坚战中发挥着主体、靶向和带动的作用,是最值得信赖和依靠的力量(张春敏和赵萌,2018;谢岳,2020)。通过全面梳理和总结中国国有企业参与脱贫攻坚战的经验和做法进而加强顶层设计,对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,进一步推进脱贫地区长效发展具有重要的理论意义和现实价值。

中国能在较短时间内取得如此巨大的扶贫成就,除了经济增长和长期的扶贫开发是主要推动力量外(汪三贵,2018),“以党建促扶贫”在脱贫攻坚战中也发挥着核心作用、引领作用和保障作用,为实现大规模减贫奠定了制度基础(韩保江和邹一南,2020;王雨磊和苏杨,2020;燕继荣,2020)。目前学术界对党组织在脱贫攻坚中发挥作用的相关研究主要集中在社会学和经济学等领域,且多在政府层面的党组织进行探讨(汪三贵,2018;李小云和徐进,2020;王雨磊和苏杨,2020;谢岳,2020),从微观角度考察企业党组织嵌入与脱贫攻坚的实证研究则相对较少。在我国,国有企业成立党组织是党和国家参与国有企业公司治理的重要方式,其嵌入到治理结构中能够参与企业重大经营决策并执行相应监督职能,是新时代中国特色公司治理模式的一种典型制度安排(Chang 和Wong,2004;马连福等,2013;陈仕华和卢昌崇,2014)。党委和纪委均是党组织的重要组成部分,党委主要职责是参与国有企业重大经营决策,而纪委则承担着监督党的路线方针政策在国有企业内部贯彻和执行的职能,履行监督执纪问责的职责(张响贤,2008;陈仕华等,2014)。作为党和国家反贫困治理的重大战略举措,脱贫攻坚是中国全面建设小康社会必须完成的硬任务。高质量打赢精准扶贫攻坚战,从扶贫政策的落实再到扶贫资金的使用等过程都需要精准监管(蒋红军和吴嘉琪,2018;廖金萍和廖晓明,2020),这与纪委部门履行监督执纪问责的职责相符合。基于此,本文拟深入研究纪委参与治理如何影响国有企业响应脱贫攻坚战略。

中国证监会于2016年发布了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,号召上市公司对口帮扶贫困县或贫困村、支持贫困地区发展,并要求参与扶贫的上市公司将扶贫信息以特定的披露格式反应在年度报告中。基于中国证监会以及沪深交易所关于扶贫信息强制性披露的相关要求,本研究以2016-2018年沪深A股国有上市公司为研究对象,实证检验纪委治理对国有企业参与脱贫攻坚行为的影响,本文研究发现:纪委治理能够提升国有企业响应脱贫攻坚战略的力度,并促使其选择造血式扶贫而非输血式扶贫方式;纪委参与董事会治理和纪委参与监事会治理均能提升国有企业响应脱贫攻坚的力度,并使其选择造血式扶贫;纪委治理还能够保障国有企业扶贫参与的连续性,提高企业后续扶贫参与意愿和力度;当国有企业距离证券监管局和审计署特派办较远以及聘用小规模审计师事务所时,纪委治理更能促进国有企业响应脱贫攻坚战略。

本文的研究贡献主要体现在:(1)增进了党组织参与公司治理尤其是纪委治理对企业决策行为影响的研究积累。目前关于党组织的相关文献多聚焦于党委参与公司治理(马连福等,2012,2013;陈仕华和卢昌崇,2014;柳学信等,2020),对于纪委参与公司治理的研究相对较少,且主要体现在纪委治理对经理人机会主义行为进行监督(陈仕华等,2014;周泽将和雷玲,2020)。本研究则发现纪委治理对国有企业响应脱贫攻坚战略具有促进作用,这无疑为国有企业纪委治理的合理性和功能性提供了理论依据和证据支持。(2)基于国有企业纪委治理的崭新视角,本研究拓展了微观层面企业参与脱贫攻坚驱动机制的相关研究。已有文献从公司治理和财务特征(杜世风等,2019)、高管个人特征(Chang 等,2021)、媒体关注(黄珺等,2020)以及行业同群效应(文雯等,2021)等角度来研究企业参与脱贫攻坚的影响因素,本研究则考察了纪委治理这一党组织治理方式对国有企业参与脱贫攻坚的影响,这增进了企业参与脱贫攻坚影响因素的研究积累。(3)本研究进一步深化了纪委治理如何影响国有企业响应脱贫攻坚战略的作用机制研究。从外部监督机制如证券监管局、国家审计机构以及审计师事务所类型等多个角度探讨了这些内外部治理因素如何影响纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚之间的关系,这对于加深理解国有企业纪委组织如何有效地发挥监督职责具有重要的理论价值。

二、制度背景、理论分析与研究假设

(一)纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚:制度背景分析。

国有企业纪委治理的相关制度背景。党组织参与国有企业公司治理是在长期的实践和探索中发展起来的,随着近年来国有企业改革和加强党建的不断推进,这一问题又进一步被明确和巩固。《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见(2015)》指出,要加强和改进党对国有企业的领导,发挥党组织的政治核心作用,坚持和完善“双向进入、交叉任职”这一领导体制。①“双向进入、交叉任职”是指符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子;经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职;董事长、总经理原则上分设,党组书记、董事长一般由一人担任。《中国共产党章程(2017)》指出,国有企业党委(党组)发挥着领导作用,要把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。中共中央印发的《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)(2019)》则对国有企业党组织工作作出了更为全面和系统的规范,明确了党组织要履行贯彻执行党的路线方针政策,监督和保证国家重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实等主要职责;同时,该文件也强调要继续坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。

纪委作为党组织的基础构成部分,其参与国有企业公司治理也会产生重大影响,除了履行党组织的基本职责外,还要履行其特有的监督和检查职责。《中国共产党党内监督条例(2016)》和《中国共产党章程(2017)》均规定了党的各级纪律检查委员会是党内监督的专责机关,要检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,这为纪委履行监督职责提供了政策依据和制度保障。关于纪委成员参与董事会或监事会治理最早可追溯至中共中央纪委、中共中央组织部等联合发布的《关于加强和改进中央企业和中央金融机构纪检监察组织建设的若干意见(2010)》,文件中规定,中央企业和中央金融机构及下属单位要按照现代企业制度的要求,通过“双向进入、交叉任职”等途径,进一步畅通纪检监察机构有效履行监督职责的渠道,逐步做到符合条件的纪委书记(纪检组组长)依法进入董事会担任董事,符合条件的监察机构正职依照法定程序进入企业和金融机构内部监事会担任监事,纪委书记应根据情况参加或列席董事会、监事会以及其他有关重大问题决策的会议,监察机构正职可根据工作需要参加或列席相关会议。《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见(2017)》也指出,要充分发挥纪检监察等的监督作用,纪检组组长(纪委书记)可列席董事会和董事会专门委员会的相关会议。

(二)纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚:理论分析与研究假设。党组织通过“双向进入、交叉任职”这一领导体制进入董事会、监事会和经理层等任职,讨论和参与企业内部重大事项的决策,是国有企业公司治理机制的一种特色制度安排(Chang 和Wong,2004;马连福等,2012;柳学信等,2020)。党组织在国有企业治理中扮演着政治核心的角色,已有文献发现党委会成员通过“双向进入、交叉任职”参与公司治理产生了积极的治理效应,能够降低高管的绝对薪酬和攫取超额薪酬的行为(马连福等,2013),抑制并购中潜在的“国有资产流失”(陈仕华和卢昌崇,2014),更可能出现董事会决策中的异议行为(柳学信等,2020)。除党委外,纪委也是党组织的基本组成部分,履行监督和检查的职能,但其参与公司治理对企业经营决策影响的相关研究则较少涉及。陈仕华等(2014)研究发现,将监督“政府官员”的纪委与监督“经理层”的公司治理机制相融合能够产生良好的协同效应,进而促进纪委监督职能的发挥,这有助于降低高管的非货币性收益。周泽将和雷玲(2020)则发现,纪委参与监事会治理能够改善监事会治理效率,降低公司代理成本。与党委主要通过参与国有企业重大问题决策所不同的是,纪委主要履行着监督职责,要检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,为各项工作提供纪律保障,同时还协助国有企业党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。国有企业纪委的作用主要表现为对董事会、监事会与经理层机会主义行为进行监督与惩治,具体表现为事前确定方向、事中加强监督和事后追责惩治(周泽将和雷玲,2020)。本研究将纪委治理的经济后果聚焦于国家重大决策部署层面,即对脱贫攻坚国家战略的参与。脱贫攻坚战是我国三大攻坚战役之一,是全面建成小康社会、消除绝对贫困、逐步实现共同富裕的国家级重大战略。本文认为,纪委作为党的一种基层组织和监督机构,在国有企业的纪委组织成员参与董事会或监事会治理后,主要从以下两个方面提升了国有企业响应脱贫攻坚国家战略的力度。

第一,国有企业纪委参与公司治理后,更能促进纪委组织发挥事前引领的作用,监督和检查党的路线方针政策决议在企业内部的落实情况,更能确保国有企业各项决策符合党和国家的战略需要。纪委参与国有企业治理拓宽了监督职责的深度和广度,不仅体现在对经理层败德行为进行有效约束(陈仕华等,2014;周泽将和雷玲,2020),还体现在对党的路线、方针、政策以及国家重大决策部署在国有企业内部贯彻落实情况进行监督和检查(张响贤,2008)。作为党的基层组织之一,国有企业纪委是国有企业党组织政治核心作用的重要执行者和监督者,其履行监督职责的出发点是坚决维护党和国家方针政策的贯彻执行,国有企业参与“打赢脱贫攻坚战”离不开其自身纪委组织部门的监督和检查工作,而纪委参与公司治理能够保障这些监督和检查工作落到实处。脱贫攻坚是全面建成小康社会必须打赢的三大攻坚战之一,也是实现乡村振兴战略的首要任务,对加快社会经济发展、缩小贫富差距和改善人民生活水平具有重要意义,到2020年让贫困人口和贫困地区一道进入全面小康社会是中国共产党的庄严承诺。脱贫攻坚战略的本质是中国共产党领导下的一种精准的行政扶贫(王雨磊和苏杨,2020),通过采取行政事务化的手段将扶贫自上而下转化为各级党政部门必须完成的政治任务,“以党建促扶贫”也因此成为各级党政部门的核心工作任务和重要抓手(王刚和白浩然,2018;李小云和徐进,2020;谢岳,2020;燕继荣,2020)。国有企业纪委参与公司治理能够通过事前引领促进国有企业积极参与“以党建促扶贫”,并保障企业参与脱贫攻坚过程中各项具体扶贫工作的落地执行。

党的十九大报告提出“要动员全党全国全社会力量,坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制,强化党政一把手总负责的责任制,坚决打赢脱贫攻坚战”。纪委通过“双向进入、交叉任职”进入到国有企业治理机制中,赋予了其更大的决策权和监督权,能够保证党和国家的各项方针政策在国有企业的贯彻执行,进而对国有企业战略制定和重大决策产生影响。因此,国有企业纪委参与公司治理后,纪委组织人员更容易在国有企业党组织会议和董事会重大决策中对脱贫攻坚国家战略发表支持意见,达到积极参与脱贫攻坚战的决策目的,同时也会监督国有企业内部有效落实扶贫参与计划和各项扶贫政策等,并在“以党建促扶贫”过程中产生战略引领、思想教育和组织协调的政治保障作用,这有利于脱贫攻坚国家战略在国有企业内部得到贯彻实施。此时,国有企业纪委组织更能够通过参与公司治理的方式发挥事前“把方向”的战略引领作用。

第二,国有企业纪委能够通过参与公司治理的方式更好地发挥事中监督和事后惩治职能,从而促进了企业基层纪委组织掌握更多的管理层私有信息,切实保障扶贫资金和各项扶贫举措能够精准落实。潜藏在基层扶贫干部中的“微腐败”行为虽然权力滥用程度较轻、贪污金额小,但严重影响着扶贫成效以及贫困户的获得感,是影响精准扶贫“最后一公里”的难题(蒋红军和吴嘉琪,2018;燕继荣,2020)。然而,资产专用性、机会主义和信息拥堵则是造成扶贫领域“微腐败”行为的主要诱因(廖金萍和廖晓明,2020;王雨磊和苏杨,2020)。通过引入正式制度安排和建立监督机制能够抑制机会主义行为的发生(Williamson,2002;Kashyap 等,2012;蒋红军和吴嘉琪,2018)。作为一种崭新的监督机制,国有企业纪委参与公司治理的这一制度安排,尤其是纪委参与董事会治理提高了董事会权威性(周泽将和汪帅,2019),纪委参与监事会治理则提高了监事会的权威性(周泽将和雷玲,2020),这使得纪委组织可以全面了解和稽查国有企业扶贫资金的来龙去脉,提升了扶贫资金使用透明度,确保扶贫资金使用的合理化和科学化,有助于强化扶贫资金的全过程管理,以发挥出扶贫资金的最大效益。

此外,国有企业纪委组织在同级党委和上级纪委领导下开展督查工作,使其监督具有更大的外部性和广泛性,纪委参与公司治理后能够使纪委组织掌握更多企业核心的“内幕信息”,降低了信息搜集和识别的成本,监督成本相对较低,进而起到事半功倍的效果(陈仕华等,2014),能够有效弥补政府等其他监管机构对国有企业的监督不足。《脱贫攻坚责任制实施办法(2016)》也规定了纪委机关要对脱贫攻坚进行监督执纪问责,这进一步强化了国有企业纪委组织对企业参与脱贫攻坚的监督执纪问责力度。如果国有企业某些扶贫资金没有落到实处,存在贪污、浪费和挪用等现象,国有企业纪委参与治理可以常态化、近距离地对扶贫项目安排和资金使用等问题实施精准监督,并及时对相关责任人进行实时追责和惩戒,以促进企业扶贫资金和扶贫措施得到精准落实,切实保障扶贫工作的实施效果和扶贫事业的持续性,这都保障了国有企业参与脱贫攻坚的效率和效果,也在一定程度上提升了企业响应脱贫攻坚战略的力度,从而愿意投入一定的扶贫资金开展扶贫项目。此时,国有企业纪委参与公司治理更能促进基层纪委组织发挥事中过程监督和事后追责惩治的积极作用。

综上所述,纪委参与公司治理能够提高纪委组织发挥事前引领、事中监督与事后追责等作用,促使国有企业积极响应脱贫攻坚国家战略,基于此,本文提出假设H1:限定其他条件不变,纪委治理能够促进国有企业参与脱贫攻坚。

(三)纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚的方式选择。输血式扶贫和造血式扶贫是我国农村扶贫开发工作中两种重要的扶贫模式。输血式扶贫是指扶贫主体直接向贫困户提供生产和生活所需的粮食、衣物等相关物质资料或直接给予现金以帮助贫困人口渡过难关的一种救济式扶贫模式(赵昌文和郭晓鸣,2000;谭贤楚,2011)。可见,输血式扶贫主要是各级政府和企业等帮扶主体对贫困户援以财物进行救济,往往侧重于短期“输血”,更多情况下只能解决一时之贫,却不能根除贫困之源,因而存在一定的局限性(谭贤楚,2011)。而造血式扶贫是指扶贫主体向贫困地区持续地投入一定的资源要素以改善贫困地区和贫困户的生活及生产条件,促使贫困地区和贫困户生产自救,增强其内生发展能力的一种开发式扶贫模式(赵昌文和郭晓鸣,2000;贾俊雪等,2017)。能力贫困理论认为个人能力的匮乏才是导致贫困的根源,因此解决贫困最根本方法是提高贫困人员的可行能力(Sen,1999)。造血式扶贫通过充分挖掘和利用贫困地区的资源禀赋,改进生产方式与水平,使得对贫困地区和贫困人员的救助由“授人以鱼”向“授人以渔”进行转变,达到标本兼治的根本目的,对改善贫困地区落后面貌和提高贫困人员的可行能力具有重要作用(谭贤楚,2011;燕继荣,2020)。在参与脱贫攻坚的国有企业中,纪委参与公司治理还可能会对输血式扶贫和造血式扶贫的选择产生影响。本文认为,在积极参与脱贫攻坚战中,纪委治理能促进国有企业更多参与造血式扶贫而非输血式扶贫。

作为党的方针和政策在国有企业落实情况的重要监督组织,纪委是在“以人民为中心”的工作大局下开展监督工作的,纪委参与治理能够更好地促进“以人民为中心”的国有企业监督工作的开展。造血式扶贫是以实现贫困地区人民共同富裕为根本帮扶目标,被视为最基本也是最有效和最具有战略意义的扶贫举措,能够从根源上解决贫困户的致贫因素,提高其可行能力,也可为实施乡村振兴战略奠定资源基础(王雨磊和苏杨,2020)。纪委通过“双向进入,交叉任职”参与国有企业治理可以更好地履行监督职权,将监督和检查覆盖到经营管理的各个环节(张响贤,2008),更可能采取“事前引领”的方式督促国有企业在脱贫攻坚战中担当尽责。立足于“实现贫困地区人民共同富裕”的工作目标,纪委参与公司治理能够促使国有企业在进行扶贫方式选择决策时,更多地考虑采取“授人以渔”的长效帮扶,从而选择使贫困地区长期受益的造血式扶贫方式,以实现共同富裕的帮扶目标。

在此基础上,纪委参与公司治理还能够为国有企业参与造血式扶贫提供坚实的组织保障和制度保障。相比于输血式扶贫方式,造血式扶贫更需要国有企业持续性地向贫困地区投入大量的物力和财力等资源,但在缺乏监管的情况下,这可能会诱发扶贫资源配置中的机会主义行为。纪委参与公司治理能够通过事中过程监督和事后追责惩治等方式,更有效地监管国有企业各类造血式扶贫项目和资金是否落实到位,杜绝扶贫领域的“微腐败”行为,最大程度地提高帮扶资金的使用效率,为国有企业各项造血式扶贫措施和帮扶政策的实施保驾护航。此外,中国共产党通常会采用“干部下乡”的模式推动落实扶贫任务(燕继荣,2020),参与脱贫攻坚的国有企业通过向贫困村选派“驻村第一书记”或“驻村工作队”等基层扶贫工作团队,可以将企业先进的管理、人才和技术等优势融入到对口帮扶的贫困村中,增强贫困村自身的“造血”功能(王雨磊和苏杨,2020),纪委参与公司治理能够为顺利推进国有企业“干部下乡”提供有效的制度保障。

综上所述,国有企业纪委参与治理能够促进国有企业“扶真贫、真扶贫”,尽可能采取长效的“造血式”而非短期的“输血式”扶贫方式。基于此,本文提出假设H2:限定其他条件不变,对参与脱贫攻坚的国有企业而言,纪委治理更能促使企业选择造血式扶贫而非输血式扶贫。

三、研究模型与变量设计

(一)样本选择与数据来源。由于自2016年起,上海证券交易所和深圳证券交易所要求在年度财务报告中予以披露上市公司精准扶贫数据,①上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》和《关于做好上市公司扶贫工作信息披露的通知》,这两个关于扶贫社会责任信息强制性披露的文件全面细化了上市公司扶贫相关社会责任工作的信息披露要求。故本文选择2016-2018年沪深A 股国有上市公司为初始样本,并对样本进行以下筛选:(1)剔除ST、*ST的观测值;(2)由于金融行业具有高杠杆的特点,且财务报表的结构与其他行业存在差异性,考虑到金融行业的特殊性而可能会对实证结果造成潜在的干扰,故剔除金融行业的观测值;(3)剔除相关变量存在缺失的观测值。最终得到了2 884 个公司年度样本观测值。通过对董事会成员和监事会成员的简历进行手工搜集整理得到国有企业纪委参与治理的数据,政府干预指数来自《中国分省份市场化指数报告(2018)》(王小鲁等,2019),其他所有财务数据均来自CSMAR 数据库,媒体关注数据来自CNRDS 数据库。本文对所有的连续变量进行1%和99%水平上的Winsorize处理。

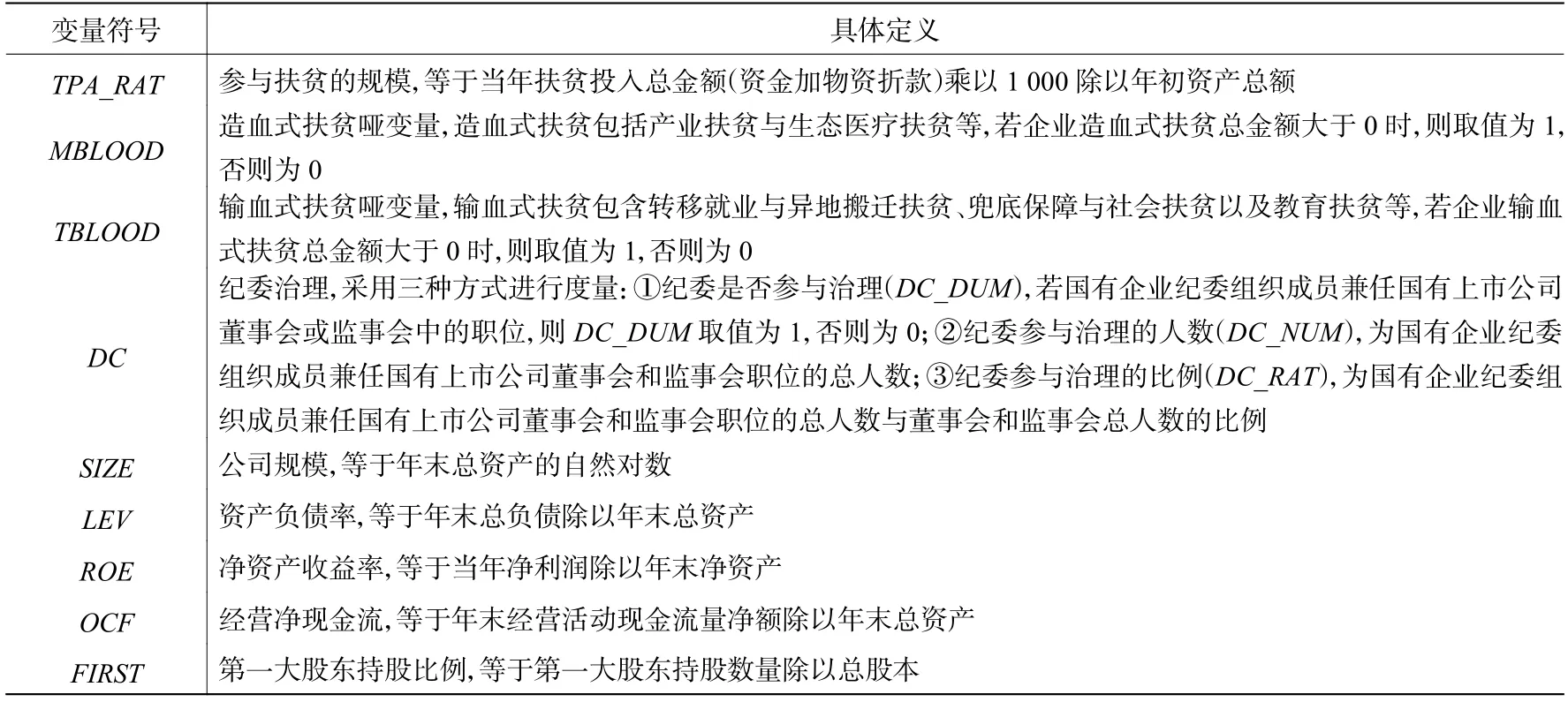

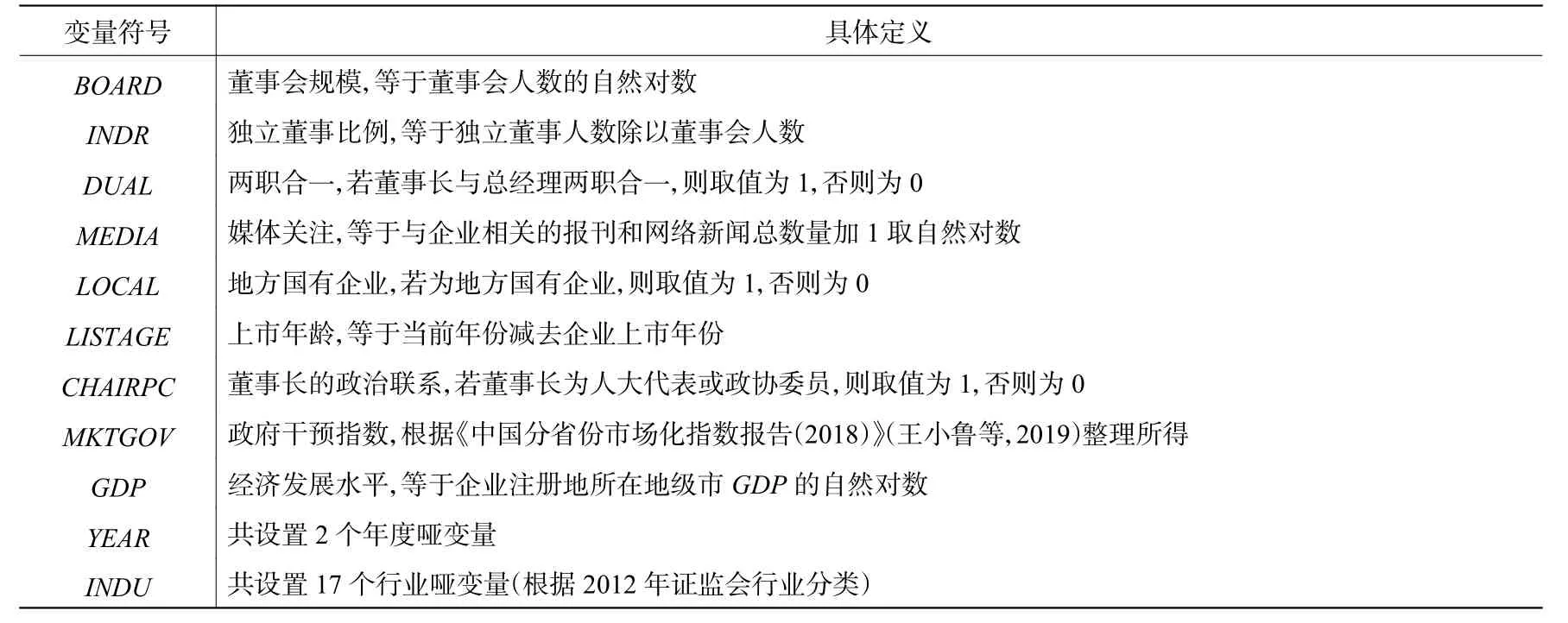

(二)变量定义与模型设定。

1.被解释变量。国有企业在年度报告中披露的扶贫投入包括资金和物资折款两部分,本文将资金和物资折款之和作为企业参与脱贫攻坚的总金额,②扶贫投入总金额的数据来源于CSMAR 精准扶贫数据库中的精准扶贫工作统计表。并构建如下变量:(1)参与扶贫的规模(TPA_RAT),等于当年扶贫投入总金额(资金加物资折款)乘以1 000 除以年初资产总额。(2)造血式扶贫哑变量(MBLOOD)和输血式扶贫哑变量(TBLOOD),其中:造血式扶贫包括产业扶贫与生态医疗扶贫等。产业扶贫是实现脱贫的根本之策和长久之计,通过培育和创建可持续发展的产业,对提升贫困地区自身的“造血”功能具有重要意义;生态医疗扶贫则通过加强贫困地区生态环境保护与治理修复以及医疗体系建设,为贫困地区提供良好的生态资源和医疗条件,促进了贫困地区可持续发展。若企业参与造血式扶贫的总金额大于0 时,MBLOOD取值为1,否则为0;输血式扶贫则包括除产业扶贫和生态医疗扶贫之外的扶贫方式,具体包含:转移就业与异地搬迁扶贫、兜底保障与社会扶贫以及教育扶贫等,若企业输血式扶贫的总金额大于0 时,TBLOOD取值为1,否则为0。①造血式扶贫的具体金额来自CSMAR 精准扶贫数据库中的产业发展脱贫投入和健康及生态保护扶贫投入明细表。输血式扶贫的具体金额来自CSMAR 精准扶贫数据库中的转移就业与异地搬迁脱贫投入明细表、兜底保障与社会扶贫投入明细表和教育脱贫投入明细表。造血式扶贫和输血式扶贫均定义在有扶贫参与的样本中(TPA_RAT>0),且两者并不排他。

2.解释变量。本文采用如下三个变量来衡量国有企业纪委治理:(1)纪委是否参与治理(DC_DUM),若国有企业纪委组织成员兼任国有上市公司董事会或监事会中的职位,则取值为1,否则为0;(2)纪委参与治理的人数(DC_NUM),为国有企业纪委组织成员兼任国有上市公司董事会和监事会中职位的总人数;(3)纪委参与治理的比例(DC_RAT),为国有企业纪委组织成员兼任国有上市公司董事会和监事会职位的总人数与董事会和监事会总人数的比例。具体来说,若国有企业纪委组织(如纪检监察部、纪检组、纪检审计部、纪律检查委员会等)中的纪委书记、纪委副书记、纪委委员等兼任国有上市公司董事会或监事会中的职务,则定义为国有企业纪委参与治理。

3.控制变量。相关控制变量包含:(1)公司财务特征变量:公司规模(SIZE)、资产负债率(LEV)、净资产收益率(ROE)和经营净现金流(OCF);(2)公司治理变量:第一大股东持股比例(FIRST)、董事会规模(BOARD)、独立董事比例(INDR)、两职合一(DUAL)、媒体关注(MEDIA)、地方国有企业(LOCAL)、上市年龄(LISTAGE)和董事长的政治联系(CHAIRPC);(3)地区特征变量:政府干预指数(MKTGOV)和经济发展水平(GDP);(4)本文还控制了年度(YEAR)和行业(INDU)固定效应。所有变量定义如表1 所示。

表1 变量定义表

续表1 变量定义表

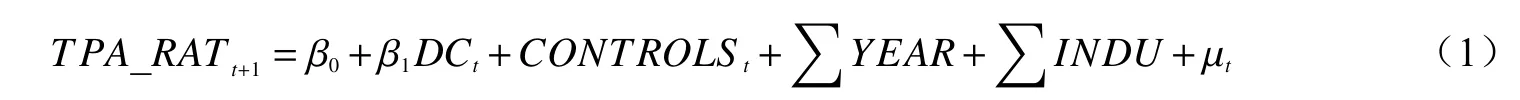

为了检验假设H1 纪委治理对国有企业参与脱贫攻坚的影响,本文采用Tobit方法对如下模型(1)进行实证检验:

为了检验假设H2 纪委治理对国有企业选择造血式扶贫和输血式扶贫的影响,本文采用Logit方法对如下模型(2)进行实证检验:

四、实证结果分析

(一)描述性统计。①描述性统计结果参见工作论文。由本文的描述性统计可知,参与扶贫的规模(TPA_RAT)均值为0.103 9,标准差为0.429 3,这表明扶贫支出占总资产的相对规模还比较小,只占约0.010 39%,且在样本公司间波动较大;造血式扶贫哑变量(MBLOOD)的均值为0.748 3,标准差为0.434 2,而输血式扶贫哑变量(TBLOOD)的均值为0.817 4,标准差为0.386 5,这表明在国有企业参与扶贫的观测样本中,选择造血式扶贫的观测值约占74.83%,选择输血式扶贫的观测值约占81.74%,这说明有部分国有企业同时选择参与了两种扶贫方式。②在参与扶贫的1 057 个观测值中,国有企业同时参与造血式和输血式扶贫的观测值有598 个,占比为56.58%。国有企业纪委治理变量DC_DUM的均值为0.673 4、标准差为0.469 1,DC_NUM的均值为1.215 0、标准差为1.161 1,DC_RAT的均值为0.078 4、标准差为0.074 4,这表明大约有67.34%的观测值存在着纪委参与治理的现象,但是纪委参与的平均人次与比例并不高。

(二)回归结果分析。

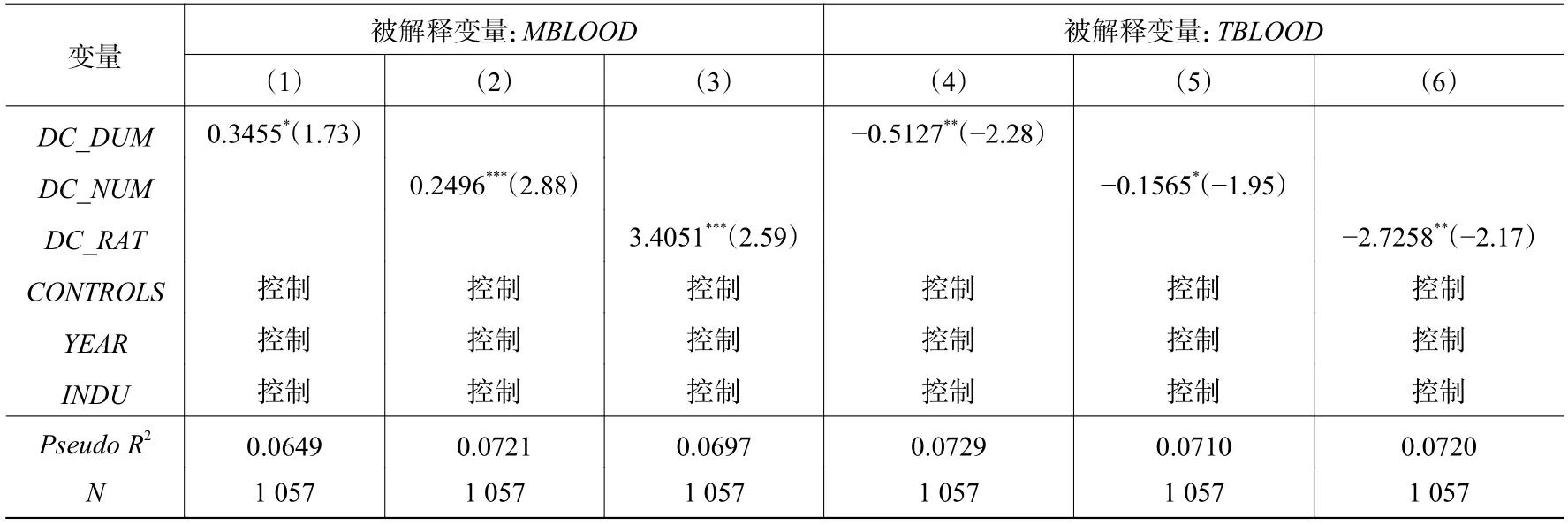

1.纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚。表2 报告了假设H1 的回归结果。由表2 可知,参与扶贫的规模(TPA_RAT)与DC_DUM、DC_NUM、DC_RAT分别在5%、1%、1%的统计水平上显著为正。上述结果表明,纪委治理提高了国有企业参与脱贫攻坚的相对规模,假设H1 得到支持。国有企业纪委组织嵌入治理结构中能够更好地履行监督职能,通过事前“把方向”、事中“促监督”与事后“重追责”的方式提升了国家扶贫政策在国有企业中的响应力度。一方面,纪委可以通过事前引领的方式检查党的政策方针落实情况,确保国有企业各项政策的制定和实施符合党和国家需要,产生思想引领和组织保障的作用;另一方面,纪委还可以在扶贫过程中通过有效执纪和严格问责等方式全方位地保障各项扶贫资金落到实处,提升扶贫资金使用效率和透明度,防止扶贫过程中出现“微腐败”行为,使国有企业愿意投入更多的资金去参与脱贫攻坚,这也会提升国有企业响应脱贫攻坚战略的力度。

表2 纪委参与治理与国有企业参与脱贫攻坚

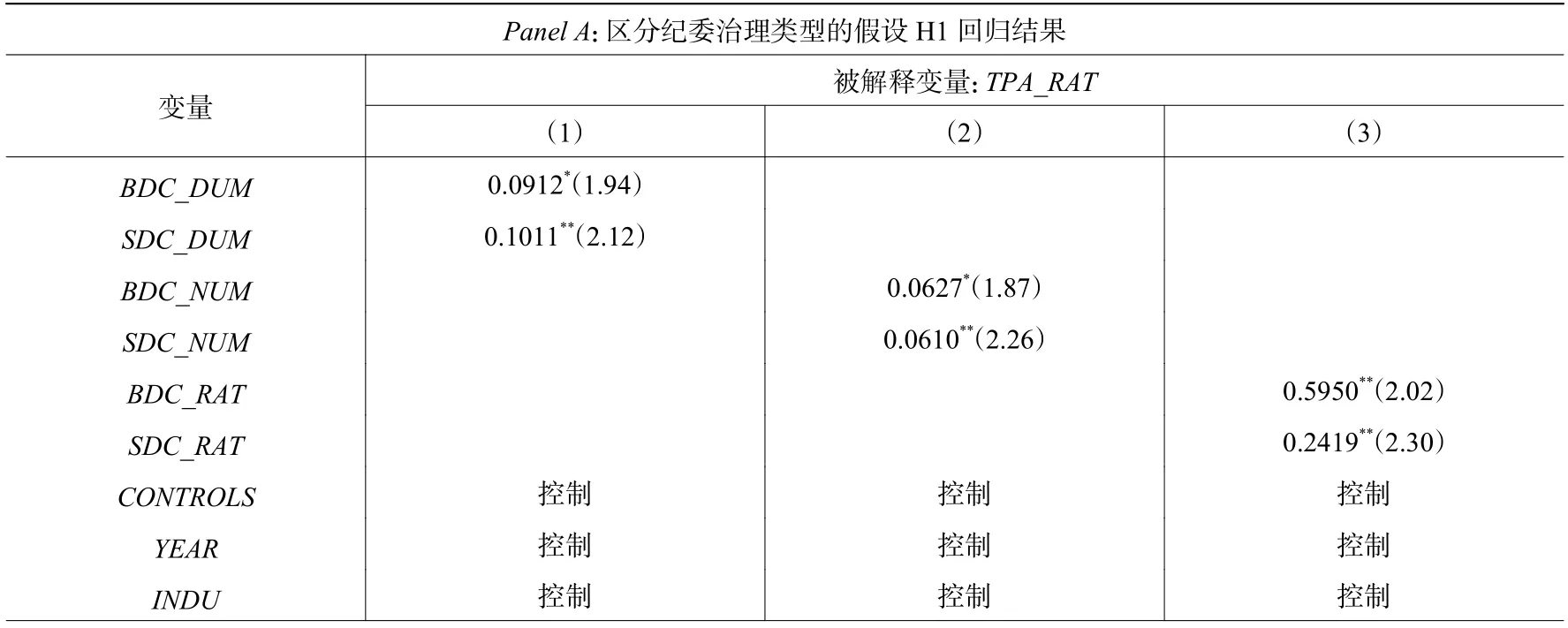

2.纪委治理与国有企业扶贫方式选择。表3 报告了假设H2 的回归结果。由表4 知,造血式扶贫哑变量(MBLOOD)与DC_DUM、DC_NUM、DC_RAT分别在10%、1%、1%的统计水平上显著为正;输血式扶贫哑变量(TBLOOD)与DC_DUM、DC_NUM、DC_RAT分别在5%、10%、5%的统计水平上显著为负。上述结果表明,国有企业纪委治理促进了企业采用造血式扶贫而非输血式扶贫的方式来响应脱贫攻坚国家战略,假设H2 得到支持。一方面,纪委参与国有企业治理后,在“以人民为中心”的工作大局和“促进贫困地区长远发展”的扶贫目标影响下,会通过事前引领的方式敦促国有企业主动作为,选择造血式扶贫这种能激发贫困地区内生发展动力和活力的扶贫模式,主要目的在于彻底改善贫困地区落后面貌并提高贫困人员的自主发展能力;另一方面,纪委参与治理后还可以通过事中监督和事后追责对国有企业参与造血式扶贫进行过程监督,对扶贫资金及项目实施动态监控和精准考核,抑制潜在的机会主义行为,通过“干部下乡”强化贫困地区自身造血功能,为国有企业参与造血式扶贫提供坚实的组织和制度保障。

表3 纪委参与治理与国有企业扶贫方式选择

(三)内生性检验。①内生性检验与稳健性检验的结果参见工作论文。本文采用倾向得分匹配法(PSM)来控制潜在的内生性问题。选择的工具变量为滞后一期公告年度的高管违规程度,包括其他、批评、警告、谴责、罚款、没收非法所得或取消营业许可或市场禁入,分别赋值为1 至6,若没有发生上述违规行为则赋值为0。纪委履行着监督执纪问责的职责,参与公司治理可以对国有企业高管的违规现象进行查处和监督(陈仕华等,2014),若国有企业高管被稽查出存在严重违规行为,则可能导致国有企业纪委参与公司治理,但高管违规程度并不会直接对企业参与脱贫攻坚产生影响。在利用PSM进行1∶1 的近邻匹配后,在剩余观测样本中对假设H1 和假设H2 再次进行回归,结果表明本文假设H1 和H2 依旧成立。

(四)稳健性检验。针对假设H1 的稳健性检验,本文定义了国有企业参与脱贫攻坚的哑变量,当扶贫总金额之和大于0 时,则取值为1,否则为0;其次,本文重新定义了国有企业参与脱贫攻坚的相对规模,为扶贫总金额乘以1 000 除以上一年营业收入。针对假设H2 的稳健性检验,本文则定义了造血式扶贫和输血式扶贫的相对规模,分别等于造血式扶贫和输血式扶贫的总金额与扶贫总金额的比值。被解释变量更换为上述变量之后,本文假设H1 和H2 依旧成立。

五、进一步检验与分析

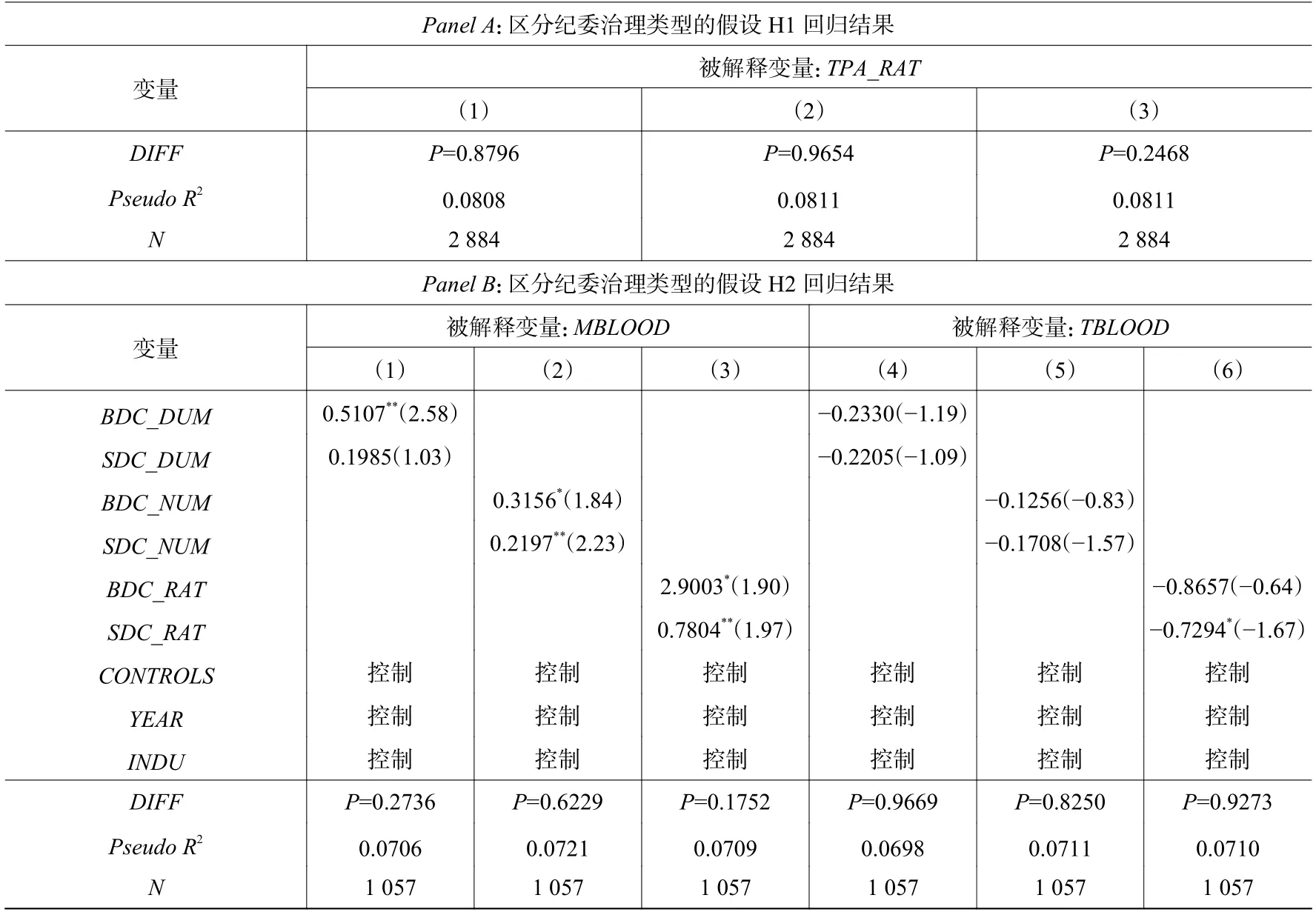

(一)纪委参与治理的类型:区分董事会和监事会。董事会和监事会作为公司治理结构的核心,在发挥监督作用时呈现出一定的差异性。董事会主要通过参与企业重大经营决策进行事前监督,而监事会则更多通过持续跟踪和追责进行事中和事后监督(陈仕华等,2014;周泽将和雷玲,2020)。脱贫攻坚作为一项持续性的系统工程,需要进行决策监督、过程监督和精确考评(王雨磊和苏杨,2020;燕继荣,2020)。为考察纪委治理的类型是否会影响国有企业参与脱贫攻坚,本文进一步将纪委治理区分为纪委参与董事会治理(BDC)和纪委参与监事会治理(SDC),并定义如下两组变量:(1)纪委是否参与董事会治理(BDC_DUM)、纪委参与董事会治理的人数(BDC_NUM)、纪委参与董事会治理的比例(BDC_RAT);(2)纪委是否参与监事会治理(SDC_DUM)、纪委参与监事会治理的人数(SDC_NUM)、纪委参与监事会治理的比例(SDC_RAT)。本文将纪委参与董事会治理(BDC)和纪委参与监事会治理(SDC)的同类型变量同时纳入回归模型中,再次检验假设H1 和H2。表4的Panel A和Panel B分别报告了区分纪委治理类型后假设H1 和H2 的回归结果。结合BDC和SDC的显著性以及组内系数差异的P值可以看出,纪委参与发挥事前监督作用的董事会治理和纪委参与发挥事中和事后监督作用的监事会治理均能提高国有企业响应脱贫攻坚战略的力度、促进国有企业选择造血式扶贫而非输血式扶贫,且纪委参与董事会和监事会治理的作用并不存在显著性差异。

表4 纪委参与治理的类型:区分董事会和监事会

续表4 纪委参与治理的类型:区分董事会和监事会

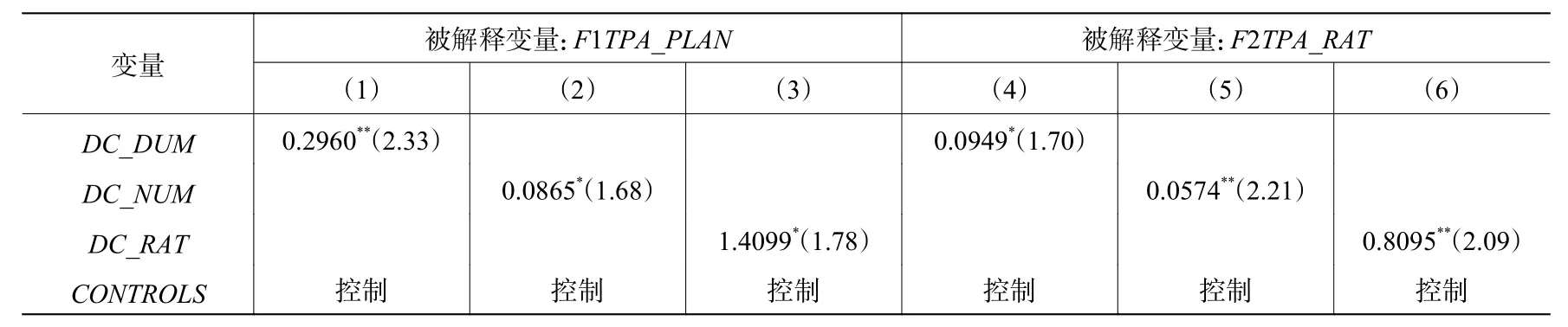

(二)纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚的持续投入。扶贫开发工作具有长期性、复杂性和艰巨性的特点,一些深度贫困地区生活条件极其恶劣,即使在脱贫后也仍然可能发生一定程度的返贫风险,这使得参与扶贫攻坚的对口帮扶单位需要持续投入一定规模的人力、物力和财力等,脱贫不脱帮扶(王雨磊和苏杨,2020;谢岳,2020)。纪委作为国家重大决策部署和政策执行的监督者,在参与国有企业治理后更有可能监督各项扶贫政策的落实情况,持续保持各项日常性的扶贫投入和帮扶举措,保证扶贫帮扶的连续性和稳定性,将参与扶贫帮扶视为企业长期承担的社会责任之一,进而参与连续性的扶贫帮扶。为进一步考察纪委治理对国有企业后续参与脱贫攻坚的影响,一方面,本文构建了企业T+1 期是否有后续扶贫计划(F1TPA_PLAN),当企业T+1 期年度报告中“后续精准扶贫计划”一栏为“适用”时,①数据来源于CSMAR 精准扶贫数据库中的精准扶贫工作统计表。取值为1,否则为0;另一方面,本文计算了国有企业T+2 期参与扶贫的相对规模(F2TPA_RAT)。由表5 可知,纪委治理不仅可以保障国有企业参与脱贫攻坚的承诺落地,还可以持续提升响应脱贫攻坚战略的力度。

表5 是否有后续扶贫计划和第T+2 期的参与扶贫规模

续表5 是否有后续扶贫计划和第T+2 期的参与扶贫规模

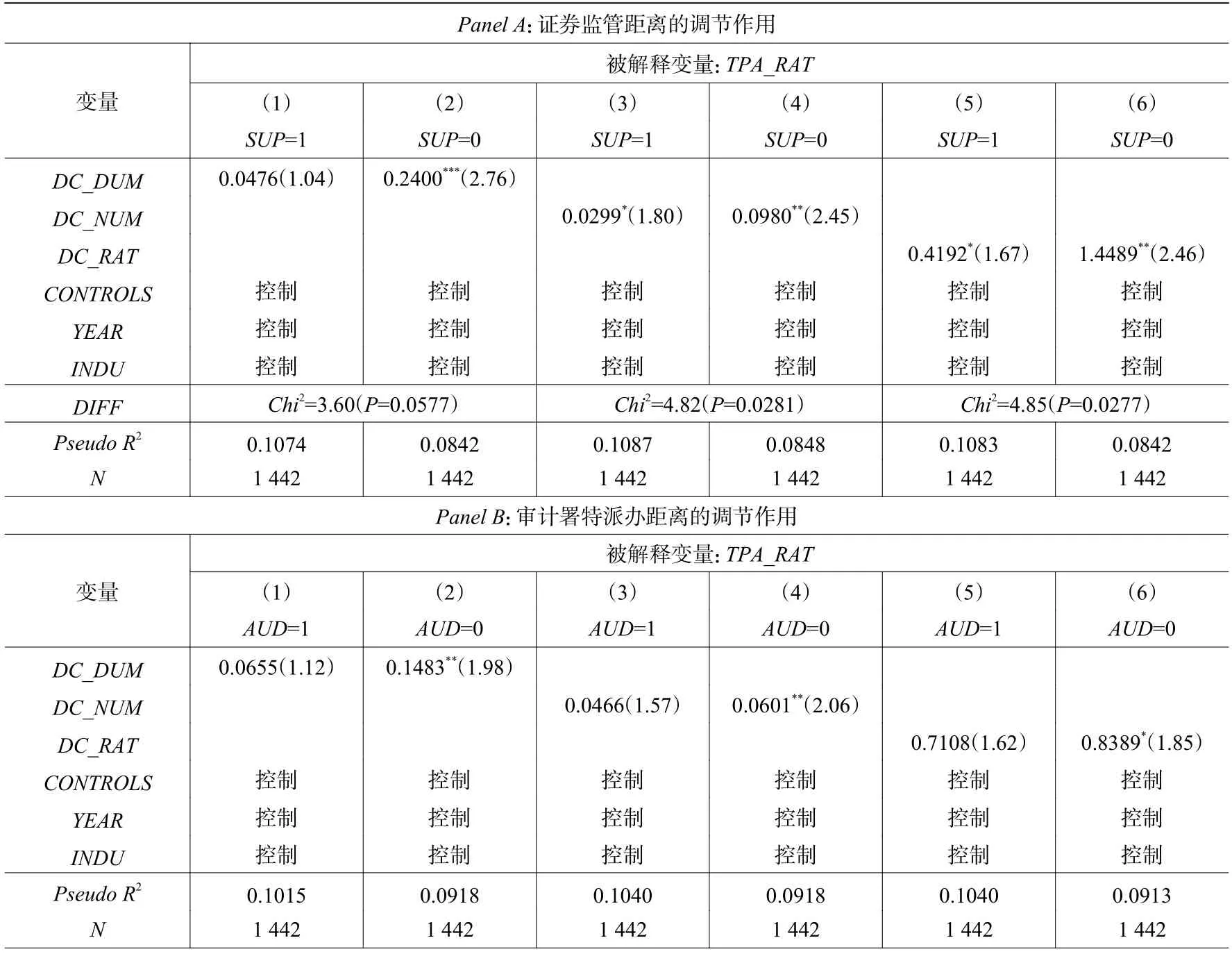

(三)外部监督的调节作用。首先,本文考察了地方证监局这一监督机构对纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚之间关系的影响。《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》鼓励上市公司与贫困村或者贫困县建立帮扶关系,履行扶贫社会责任,并要求各证监局加强与地方扶贫部门的联系,共同做好上市公司扶贫工作成效的检查。本文定义证券监管距离哑变量(SUP),若上市公司注册地与全国36 个证券监管机构的最近距离小于样本中位数时,①中国证监会在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、深圳、大连、宁波、厦门、青岛等省、直辖市、自治区和计划单列市分别设立了证券监管机构(地方证监局),总计36 个。SUP取值为1,否则取0。由表6 的Panel A可知,在证券监管距离远组,纪委治理更能促进国有企业参与脱贫攻坚。

表6 外部监督的调节作用

续表6 外部监督的调节作用

其次,本文考察了审计署特派办这一监督机构对纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚之间关系的影响。《审计署办公厅关于进一步加强扶贫审计促进精准扶贫精准脱贫政策落实的意见》要求各审计署特派办跟踪检查扶贫相关政策落实情况并监督检查扶贫资金绩效和扶贫项目建设运营情况。国有企业与审计署特派办间距离较近会对其扶贫行为产生较强的监督作用。定义审计署特派办距离哑变量(AUD),若上市公司注册地与全国18 个审计署特派办的最近距离小于样本中位数时,①18 个审计署特派办具体包括京津冀、太原市、沈阳市、哈尔滨市、上海市、南京市、济南市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、深圳市、成都市、昆明市、西安市、兰州市、长春市、重庆市特派办。AUD取值为1,否则取0。由表6 的Panel B可知,在审计署特派办距离远组,纪委治理更能促进国有企业参与脱贫攻坚。

最后,本文考察了审计师类型这一外部监督机制对纪委治理与国有企业参与脱贫攻坚之间关系的影响。审计师事务所规模通常是高质量审计的表征,采用小规模事务所审计的企业审计质量相对较差(陈丽红和李明艳,2021),这可能给纪委监督职能的发挥提供了更广阔的空间。定义审计师类型哑变量(BIG10),若上市公司采用“审计十大”,BIG10 取值为1,否则取0。由表6的Panel C可知,在采用非十大所审计组,纪委治理更能促进国有企业参与脱贫攻坚。

六、研究结论与启示

基于脱贫攻坚这一重大国家战略举措,结合国有企业纪委治理的相关制度背景,本文以2016-2018年我国证券市场A股国有上市公司为样本,实证检验了纪委参与公司治理这一制度安排对国有企业参与脱贫攻坚的潜在影响。研究结果发现:纪委治理提升了国有企业参与脱贫攻坚的规模,并促使其选择造血式扶贫而非输血式扶贫;通过区分纪委治理的类型发现,纪委参与董事会与监事会治理对国有企业参与脱贫攻坚均具有正向影响,且两者之间不存在差异。此外,纪委治理还能保障国有企业扶贫参与的持续性,具体表现在后续扶贫计划以及后续扶贫投入方面;在证券监管机构较远、审计署特派办较远以及企业聘用非十大审计师事务所的情况下,纪委治理更能促进国有企业积极参与脱贫攻坚。

本文的研究结论具有以下的管理启示与政策意义:(1)基于纪委参与国有企业治理能够提升脱贫攻坚战略的响应力度,相关政府部门可以通过继续创新国有企业制度安排,积极鼓励基层纪委组织参与国有企业公司治理,这对于新时期进一步深化国有企业混合所有制改革和促进国家重大方针政策决议的落实具有重要意义。(2)本文还发现在已经参与脱贫攻坚的国有企业中,纪委组织的监督还能够促使其选择造血式扶贫而非输血式扶贫,更有利于促进贫困地区的长远发展。国有企业在做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一工作时,要注重发挥基层纪委组织的监督作用,从而实现对造血式扶贫的后续项目建设和资金投入等方面进行持续监督。(3)纪委参与董事会治理和纪委参与监事会治理均发挥了积极的监督作用,要继续引导纪委组织通过“双向进入、交叉任职”的方式进入国有企业董事会或监事会任职,推动基层纪委组织与公司治理结构进行有机融合,将事前监督、事中监督和事后监督贯穿其中,实施更为有效的过程监督。(4)本文的机制分析还发现纪委参与国有企业治理与外部监督机制之间呈现出一定的替代关系。因此,在外部监督机制较弱的情况下,相关部门更应该积极引导基层纪委组织嵌入国有企业的公司治理结构中,使其能充分履行监督职能,以弥补国有企业外部监督力量的潜在不足,从而提升我国国有企业的公司治理水平。