慢性Stanford B型主动脉夹层进展行胸腹主动脉血管置换一例

刘阳,刘达兴

遵义医科大学附属医院心血管外科,贵州 遵义 563000

Stanford B型主动脉夹层是一种高死亡率的主动脉疾病,需要行手术治疗。目前的研究并没有就手术治疗的时机达成一致。在药物治疗的基础上,是否早期行手术治疗,仍需要大量患者和长期的随访来证实。我院近年收治1例,报道如下:

1 病例简介

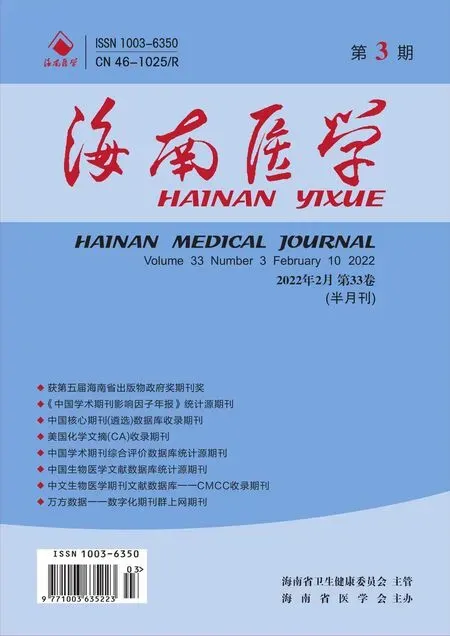

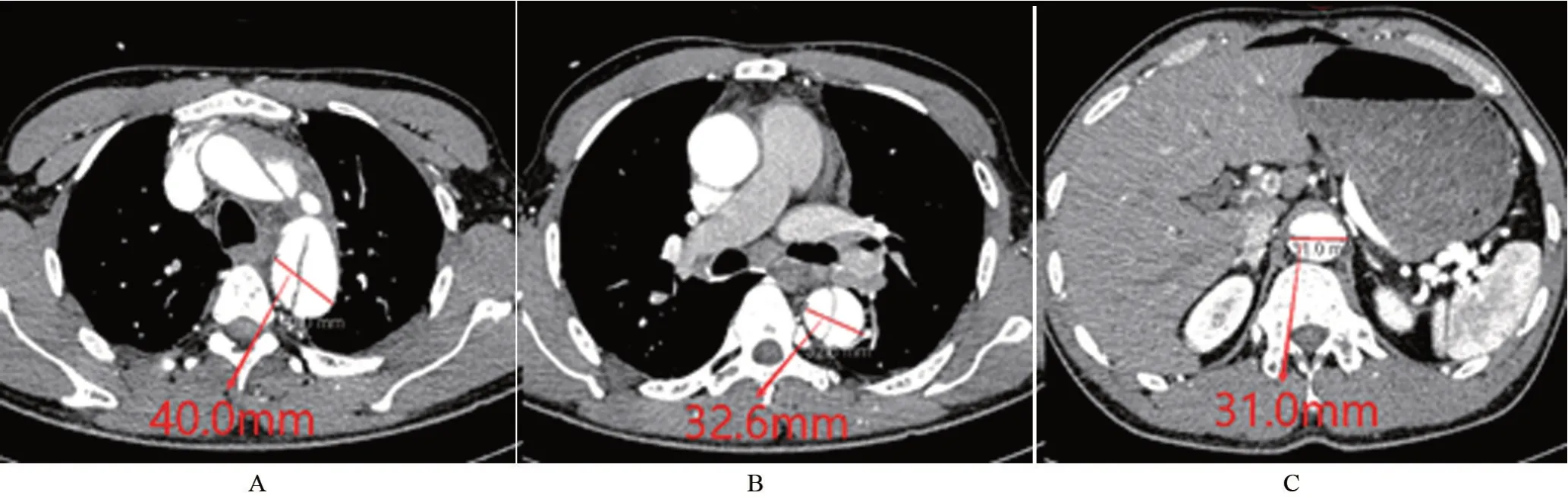

患者男性,49岁,于2020年11月26日因“确诊主动脉夹层1年,反复胸痛、胸闷3个月”入院。患者1年前于我院明确诊断“主动脉夹层(Stanford B1C型)”,入院后予乌拉地尔、艾司洛尔、酚妥拉明控制血压和心率,地佐辛镇痛等治疗,夹层累及主动脉弓降部,故拟行“支架象鼻术”,但患者放弃手术并签字出院,出院时疼痛缓解。出院后规律降压治疗,期间患者就诊于多家医院,均告知需手术,但因患者顾虑而未手术。3个月前无明显诱因反复出现胸痛、胸闷,呈持续性隐痛,可耐受,无畏寒、发热,无咳嗽、咳痰等症状,为进一步治疗再次就诊,我科以“主动脉夹层(Stanford B型,慢性)收住。既往高血压病史3年,最高血压可达180/90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),规律服药一年,自诉控制可。入院查体:体温(T)36.5℃,脉搏(P)82次/min,呼吸(R)20次/min,血压(BP)127/86 mmHg,血氧饱和度(SpO2)97%,神志清,气管居中,双侧肺部呼吸音粗,未闻及啰音,心率82次/min,律齐,各瓣膜听诊未闻及杂音。腹部平坦,无压痛和反跳痛,未触及包块,双下肢无水肿,足背动脉及股动脉搏动正常。辅助检查:复查胸腹主动脉是CT血管造影(CTA),(1)主动脉夹层Stanford B型(破口起自主动脉弓向下扩展至腹主动脉上段,全胸降主动脉、腹主动脉较1年前均明显扩张);(2)主动脉弓近端附壁血栓,见图1和图2。

图1 1年前胸腹主动脉CTA

图2 1年后胸腹主动脉CTA

完善术前准备,排除手术禁忌后行全胸腹主动脉置换+肋间动脉重建术。手术经过:患者取右斜卧位,全麻气管插管。左腹股沟区切口,逐层游离左股动静脉备用。左胸后外侧切口,逐层切开皮肤及皮下组织,右肺单肺通气,经第六肋间进入胸腔;游离主动脉血管,上至主动脉弓左锁骨下动脉,下至膈肌角水平。经左股动静脉插管建立体外循环,左肺上静脉插管行左心引流,温度降至20℃停循环。术中探查见:主动脉自弓降部开始明显增粗呈瘤样病变,向下不同程度瘤样扩张至腹主动脉近段,降主动脉扩大最粗处约6 cm×7 cm;阻断胸主动脉中上段,自左锁骨下动脉开口2 cm处离断降主动脉,上半身停循环,体外循环流量调整至2/3流量,见夹层破口位于左锁骨下动脉开口以远2 cm处,胸主动脉全程真假腔血管形成,且真腔小于假腔。清除左锁骨下动脉开口处血栓,取四分支人造血管主干近端与主动脉弓降部切口行端端吻合,经吻合口远端阻断人工血管,阻断相应人工血管分支,恢复全流量。沿膈肌角水平阻断腹主动脉,结扎上8对肋间动脉开口,修整9~12胸椎水平肋间动脉开口处相应主动脉内壁,将该段主动脉行管状吻合,并保留一端开口与四分支血管其一行端端吻合重建肋间动脉,排气后开放恢复肋间动脉供血。沿膈肌角水平探查并横断腹主动脉,夹层仅累及一侧肾动脉,行四分支人造血管主干远端与膈肌角水平腹主动脉端端吻合,结扎并剪除多余四分支人工血管分支。复温37℃,循环稳定后,停机。见胸腹创面广泛渗血,予反复缝合止血并输注红细胞、血浆、冷沉淀、血小板、纤维蛋白原等纠正凝血功能,人工血管吻合处予纤维止血纱及生物胶止血,查无活动性出血后,逐层缝合。胸部放置胸腔闭式引流管一枚。

手术顺利,术后转入心外ICU,术后第4天转入普通病房,出现声音嘶哑,考虑术中气管插管所致,暂予观察,第10天,声嘶仍未缓解,行纤维喉镜示:双侧声带充血、肿胀,左侧声带及披裂固定,右侧声带活动好,闭合后有缝。内镜诊断:左侧声带麻痹,考虑术中喉返神经损伤。术后第3天胸腔引流量仍达700 mL淡红色液体,复查胸部平片提示双肺肺炎,左肺渗出较多,予以抗感染治疗,第9天胸腔见少量乳白色引流液,其乳糜试验为阳性,考虑术中胸导管损伤形成乳糜胸,前期禁食,后期低脂饮食,保持引流通畅,第23天胸腔引流量10 mL,遂拔出胸腔闭式引流管。术后第26天,恢复可,予以出院。术后半个月及半年复查胸腹主动脉CTA:主动脉弓-降主动脉术后,未见造影剂漏出,见图3和图4。

图3 术后半个月复查胸腹主动脉CTA

图4 术后半年复查胸腹主动脉CTA

2讨论

主动脉夹层(AD)是急性主动脉综合征的一种,常常危及生命,患者主要表现为突然发作的严重胸痛或背痛,也会出现脏器灌注不良症状,如胃肠道不适、下肢轻瘫或截瘫等。AD最常见于男性和老年人,平均年龄为65岁。该病的病理基础为主动脉的内膜和中膜结构撕裂,血液从撕裂口流入新产生的假腔,假腔被内膜瓣与真腔隔开,进一步导致主动脉扩张或破裂[1]。

Stanford分型是Daily在1970年按照夹层撕裂的范围所提出的[2],将AD分为A型和B型。凡是夹层累及升主动脉者为A型;仅累及胸降主动脉及其远端动脉者为B型。孙立忠和其团队总结我国AD的特征提出了Stanford细化分型[3]。B型AD的细化分型:(1)按照降主动脉扩张程度,分3型:降主动脉无扩张或降主动脉仅近段扩张,中、远段接近正常,为B1型;全胸降主动脉扩张,而腹主动脉正常,为B2型;全胸降主动脉与腹主动脉均扩张,为B3型。(2)按照病因及夹层撕裂有无主动脉弓部累及,分为C型、S型,C型为符合下列任一者:1)左锁骨下动脉或主动脉弓远段夹层撕裂;2)兼有心脏病,如心脏瓣膜病等;3)兼有主动脉近端病变,如升主动脉瘤等;4)病因是结缔组织病,如马凡综合征等。S型为不含上述任一者。临床中依据情况组合分型,如B1S型。主动脉夹层分期为:急性期,1~14 d;亚急性期,15~90 d;慢性期,>90 d[4]。

AD初步的治疗是有效镇痛、控制心率(60~80次/min)和血压(收缩压100~120 mmHg),进而降低主动脉破裂的风险[3]。Stanford A型AD 48 h内死亡率高达50%,一旦确诊应立即手术治疗[5]。Stanford B型AD占全部主动脉夹层发生率的30%[6],治疗方式有药物治疗和手术治疗。药物治疗是Stanford B型AD患者的基本治疗方式,患者急性期的病死率较低,但不能从根本上处理夹层,长期预后的结果并不令人满意,5年的假腔扩张率可达50%,最终需行手术治疗[7-8]。手术治疗主要有腔内修复术、支架象鼻手术、Hybird手术、开放性手术。胸主动脉腔内修复术(TEVAR),手术成功率较高,患者术后早期死亡率低,并发症少,近期疗效好,可提高患者的5年生成率[9],但TEVAR仅适用于锚定区充足的Stanford B型AD患者;直视支架象鼻手术,适用于Stanford B型AD(BC型)患者以及锚定区不足且能耐受开放性手术的患者,同时具有TEVAR和经典象鼻手术的优点,通过正中开胸,相对于传统开放手术来说,手术相对简单,时间明显缩短,并发症相对较少,可避免内漏,术后恢复快,能降低再次手术难度[3,10];Hybird手术为锚定区不足和不能耐受开放性手术的Stanford B型AD(BC型)患者的可选择方式[3,11],可避免或缩短深低温停循环时间,减少ICU停留时间和住院时间,具有创伤小、并发症少、血运稳定等优点,其近中期疗效与传统开放性手术相当,但术后逆撕为Stanford A型AD的比例较高[12-14]。开放性手术(胸腹主动脉置换术)难度高、时间长、创伤大,具有高致残率和死亡率(早期死亡占2%~21%),常见的术后并发症包括:死亡、心肺功能衰竭、卒中及脊髓缺血引起的截瘫等[15-16]。Stanford B型AD患者手术策略选择如下:(1)B1S型建议首选TEVAR;(2)B1C型建议首选直视支架象鼻手术或Hybird手术;(3)B3型建议行全胸腹主动脉置换术[3]。

本例患者1年前明确诊断为Stanford B1C型AD,拟行支架象鼻术,但患者选择药物治疗。1年后患者反复出现胸痛、胸闷,呈持续性隐痛,复查胸腹主动脉CTA,夹层进展为Stanford B3C型,最终采取全胸腹主动脉置换术,手术难度显著增大,手术时间长,术后出现了左侧喉返神经损伤、双肺肺炎和胸导管损伤的并发症,住院时间长,恢复慢,术后半年声音嘶哑仍未缓解。

综上所述,Stanford B型AD患者病情复杂多变,我们应根据患者的病情和医院的技术水平,个体化制定最适合和最安全的治疗策略。越来越多的证据表明,在药物治疗的基础上,尽早手术治疗是有效的,可以减缓假腔扩张,降低手术难度,减少手术并发症,改善患者远期预后,提高长期生存率。