城市音乐及其跨区域现象的音乐文化诗学阐释

——近代汉口音乐活动及其与“音乐上海学”关联性问题的探讨

洛 秦

近十年来国外音乐学术成果显示,当代整体城市音乐的研究正在逐步发展。然而,学界却较少关注音乐城市的历史现象。当下的城市音乐研究着重凸显其较强的现实功能,而认识论意义上的城市音乐的历史现象探讨往往被忽略。事实上,城市研究的最大价值之一,或者说是最重要的特点就是其历史发展的意义,不了解历史,就无以认识现在,犹如克罗齐所言:“一切历史都是当代史。”

因此,本文将针对城市音乐的历史场域,通过特定城市——近代汉口的音乐历史及其与上海的关联性来论述城市音乐特点及其跨区域性现象,以及应用笔者提出的音乐文化诗学的研究模式,来阐释这种城市音乐现象的特征及其发生原因之所在。同时,以此来展现一个世纪前的汉口与上海这两座城市的音乐活动,早已经呈现了当下国际学界正在关注的音乐对于城市发展的动力,即城市声音空间在人类生活中,不仅作为一种观看的景观,而且更是一种聆听的社会生活的文化形式。

一、近代汉口城市音乐的特征

总体而言,每一座城市的音乐都是有“个性”的,其音乐形态和风格在一定程度上反映了该城市的特点。虽然城市音乐作为一个整体领域的探讨还只是近年来的新视角,但是音乐城市(而非城市音乐)作为一种存在是具有历史传承的。《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(2001)中记述了数量众多的音乐城市,诸如维也纳、萨尔茨堡、巴黎、伦敦、米兰、布拉格、纽约、芝加哥、东京、孟买及上海等等,都是具有丰富音乐历史传承的城市。尽管重要的音乐城市中有不少基本相同或相似的设施和特点,诸如乐团、音乐活动、音乐学院、音乐人物、音乐出版等,但之所以它们各具特色是因为有一些不可复制和替代的内容与形式的存在及其之所以存在的缘由。笔者曾论述道:

当一种音乐现象、一个音乐种类(乐种)或一种音乐形态,成为一种文化象征之际,它(们)就被赋予了阐释其“原生地”——城市或地方的历史和当下的属性及其功能。例如,爵士之于新奥尔良,先锋派之于纽约,印象派之于巴黎,歌舞伎之于东京,拉格之于新德里,时代曲之于上海,等等。因为这些音乐高度缩影了其城市的历史及其文化的发展,它们成为了这些城市的名片;聆听这些音乐联想到的就是其隐藏和包含的社会生活所指向的城市性、地方性文化特有的形象。①洛秦:《城市音乐的历史积淀、生态结构及其研究的机制性因素——论明末至民国苏州音乐文化的历史发展及其特征》,《音乐艺术》2020 年第2 期,第60 页。

坐落于长江中游的超大城市武汉,其音乐历史所指向的城市性、地方性的形象是什么呢?这座中国中部第一大城市不仅承载着湖北区域悠久的人文历史、丰富的文化内涵,而且也是中国近现代音乐发展的中心之一。众所周知,湖北曾侯乙墓编钟的“青铜音乐文化”和武汉钟子期的“知音文化”是中华悠久音乐传统的重要象征。这座中国荆楚文化的重镇、长江传统文化的中心,不仅在中国古代音乐史上,而且在近现代音乐发展中同样具有重要的地位。其中,特别体现于“武汉三镇”②武汉三镇(汉口、武昌、汉阳)不仅各有其独特的历史发展轨迹,而且分别各自形成独特的城市面貌,在功能分工上各自扮演不同的角色。之一的近代汉口,其主要有以下几个方面:

(一)革命性与抗战音乐活动的重镇

1911 年10 月10 日,在武汉发生了辛亥革命。从此古代封建王朝结束,推翻了统治中国几千年的君主专制制度,建立起共和政体,开启了完全意义上的近代民族民主革命,中华民国成立,传播民主共和理念,推动了中国社会变革。③参见https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%9B%E4%BA%A5%E9%9D%A9%E5%91%BD/5560,登录时间:2022-6-18。武汉成为了近代中国历史上的革命中心。

1937 年7 月7 日,日本对华发动了全面侵略战争。大量爱国军民百姓和文化人士进入武汉,直至1938 年10 月25 日武汉被日军侵略沦陷之前,武汉成为全国抗战中心,同时也是中国抗战歌咏活动的重镇,其功能作用是多方面的。

其一,机构与组织。国共第二次合作中的国民政府军事委员会政治部第三厅(简称为“三厅”)④国民政府军事委员会政治部第三厅建于1938 年4 月1 日。作为当时国家政府的宣传机构,负责策划、指导和动员全国文化艺术教育各界人士进行抗战活动。在“三厅”的领导下,武汉掀起了规模庞大、气势磅礴的抗战音乐运动。同时,在武汉成立了各种抗敌组织,诸如中华全国戏剧界抗敌协会、中华全国电影界抗敌协会、武汉文化界抗敌协会,以及重要的中华全国歌咏协会。在中华全国歌咏协会带领下,武汉各阶层爱国人士纷纷建立了大量不同规模和形式的群众歌咏团体,无论在内容、形式、规模和意义上都是中国近代音乐史上绝无仅有的现象。此时的汉口成为了当时抗战歌咏活动的中心,除了在汉口成立的中华全国歌咏协会,还有众多歌咏团体,诸如群声歌咏队、青救歌咏队、量才歌咏班、怒潮乐社歌咏队、孩子剧团歌咏队、武汉合唱团、海星歌咏队等。据资料统计,抗战初期武汉群众歌咏团体约有数百之多。⑤有关武汉抗战音乐活动的研究成果很多,诸如李莉、田可文、夏炼、刘恒秀、骆支丽、冯文双等人的文论,详情请参见知网相关研究文献,后文也有部分列举。

其二,在武汉聚集了一大批重要音乐家,例如中华全国歌咏协会成员,包括冼星海、刘雪庵、张曙、夏之秋、黄自、李惟宁、吕骥、沙梅、老志诚、蔡继琨、陈田鹤、周巍峙、贺绿汀、江定仙、陈士鸿、唐健、谭小麟、刘良模、何士德、缪天瑞、曾昭正、熊务民、王云阶等当时最重要的音乐家几乎都是此协会的委员。⑥参见《战歌》第5 期中的记载。有关《战歌》期刊后文详述。

其三,音乐期刊《战歌》。1937 年10 月,刘雪庵、贺绿汀、谭小麟等人在上海创办了以抗战为主题的期刊《战歌周刊》。之后,该刊随行转战武汉,改名为《战歌》。这份刊物共发行了二卷18 期,历时约3 年,出版地涉及沪、汉、渝三地。其中在汉口期间,它为武汉抗战音乐活动重镇的地位发挥了极其重要的作用。《战歌》所载内容包括音乐文论和乐谱,涉及抗战音乐文论、各地救亡歌咏运动通讯、乐坛消息报导,以及大量救亡歌曲。⑦详见骆支丽:《〈战歌〉中的抗战音乐研究》,武汉音乐学院2015 年硕士学位论文,导师:田可文教授。

其四,大规模的抗战歌咏活动。大量歌咏活动都是以汉口为中心展开的,例如汉口“万人大合唱”、庆祝台儿庄大捷的“水陆火炬歌咏大游行”、“歌咏日游行”、“美术歌咏游行”、“‘节运’歌咏漫画游行”、“千人及万人歌咏大合唱”等等,这类几乎是倾城行动的规模及影响前所未有,汉口的光明大戏院成为了“抗战音乐会”的固定场所。⑧李莉:《武汉抗战音乐运动的特点与历史地位》,《贵州大学学报》2009 年第3 期,第49—52 页。据湖北省志编辑室编印的《文艺志资料选辑》记载,汉口歌咏活动表演地点和场所活动范围很广,诸如大戏院、学校、机关、街道、工厂、市郊铁路附近以及俄国总会等地。⑨辑选自湖北省志《文艺志》编辑室编:《文艺志资料选辑》第六辑,1985 年版(内部参考),第173 页。为全国抗战募集资金,汉口演艺界同仁进行了系列性劳军公演活动。据统计,1937—1938 年之间汉口劳军公演活动五十余次,参与演出的有话剧、汉剧、平剧、楚剧的艺人以及名票名伶和歌女等。除了本地艺人,前来汉口参与表演的还包括中国旅行团、上海救亡演剧队和上海业余剧人协会等。汉口戏剧界不取分文的劳军义演持续时间长达一年有余,参加演出者多达二千余人,爱国义举,感动江城。⑩《汉口租界志》编撰委员会:《汉口租界志》,武汉:武汉出版社2003 年版,第342 页。

以汉口为中心的救亡音乐活动为抗日起到了积极作用,影响甚大。这一主题不仅成为武汉音乐历史研究的重要主题,而且大规模的革命歌咏活动也是中国音乐发展的特殊现象。

(二)传统戏曲兴盛发展的中心

近代汉口作为特别市和通商口岸,其经济繁荣、交通便利、人口流动频繁,发达的商业环境、宽松的管理制度,使它迅速发展成为一个传统戏曲兴盛发展的中心。不仅是汉剧、楚剧等荆楚地方戏曲音乐形式,而且京剧、扬州戏、越剧、苏滩、评剧也在那里非常活跃,主要表现在以下两个方面:

其一,表演场所及经营方式。1899 年丹桂茶园成为汉口第一家茶园,其样式和经营方式以茶资代替票价的新形式开启了20 世纪市场经营方式;聘请大量名角站台表演,招揽和培育了大量受众,推动了传统戏曲的现代性传播。自此之后,汉口各类传统音乐表演场所如雨后春笋般地迅速发展。据统计,1911 年拥有茶园17 家;1912 年到1920 年的8 年间,出现了各类新式戏院和舞台15 座;1921 年至1937 年,兴建各种剧场27 所;1939 年至1945 年的沦陷时期,汉口还建造了演出剧场12 处。20 世纪上半叶,汉口共创建了各类茶园、戏院、舞台近百家,这些传统音乐的演出场所经历了从茶园到剧场的变迁过程,营业模式从最初的“卖茶点”发展为“门票制”。⑪详见高华华:《汉口租界音乐生活探究》,上海音乐学院2020 年硕士学位论文,导师:洛秦教授。

其二,现代媒体的传播。“百代”和“高亭”等唱片公司进驻汉口,为汉剧和楚剧著名演员灌制唱片。如楚剧《酒醉花魁》《董永分别》《吕蒙正赶斋》 《蔡鸣凤辞店》《送友》《新蓝桥》《游春》《张先生讨学钱》《南桥会》《降香赏花》等,参与录制的楚剧名伶包括李百川、章炳炎、沈云陔、陶古鹏、张玉魂、筱春芳、筱叶天、徐小哈、杨幼梅等。如汉剧《乔府求记》 《打囚车》《八义图》 《李陵碑》《杏元和番》《斩雄信》《收姜维》《三休樊梨花》《七擒孟获》等由著名艺人余洪元、李彩云、朱洪寿、刘炳南、周菊娥表演的唱段。⑫详见李俊:《近代传媒影响下武汉传统音乐传播方式之变迁》,《黄钟》2014 年第3 期,第186—193 页。同时,电台报刊也成为了传统音乐在汉口发展的重要推手。例如,1934 年武汉第一座广播电台,即汉口市广播电台落成。之后,陆续建立的华中广播电台、国民政府中央广播事业管理处在汉口设短波广播电台、日伪汉口放送局、国民政府在汉口设军中广播电台、正声广播电台、江汉广播电台、武汉新华广播电台等都为传统音乐的发展起到了积极作用。李俊依据武汉地方志编纂委员会《武汉市志·新闻志》的统计,⑬武汉地方志编纂委员会:《武汉市志·新闻志》,武汉:武汉大学出版社1991 年版,第243—257 页。他指出:“武汉广播电台播放节目可分为新闻性节目和文艺性节目。官办电台的新闻节目与文艺节目大体各半,民营电台则以娱乐节目和商业性广告为主。1936 年,汉口市广播电台新闻占日平均总播出量9%,……文艺节目占50%。华中广播电台专题占16%,服务占14%,文艺占70%。”⑭李俊:《近代传媒影响下武汉传统音乐传播方式之变迁》,第190 页。在“文艺类”节目中,传统音乐无疑是主要内容,特别是楚剧、汉剧以及京剧等。另一方面,报纸《汉口市民日报》《汉口罗宾汉报》,以及专为电台服务的《汉口广播日刊》上刊载的播音节目涉及了大量传统音乐内容,还包括音乐常识、歌词等。现代娱乐场所影剧院在汉口发展甚为兴盛,20 世纪上半叶,汉口有几家专门放映国产影片的影剧院,如明星电影院、康登大戏院、上海大戏院等,上映了《歌女红牡丹》 《四郎探母》 《斩经堂》 《周瑜归天》等。⑮江岸区政协文史学习委员会:《江岸文史资料》,2000 年第2 期,第264 页。

(三)音乐娱乐业的现代性城市

从社会学层面而言,“现代性”主要包括以下内涵,即工业化、都市化、世俗化,以及普遍参与性。⑯现代性是一个发展状态的概念,并非一般而言的近代、现代或当代的时间划分。关于现代性概念的定义,参见https://zh.wikipedia.org/zh-my/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%80%A7,下文中部分观点也引用于此。登录时间:2022-6-19。按照这几方面的要素,我们来分析近代汉口音乐娱乐业所体现的现代性城市的特征。

其一,工业化。工业化推动传统社会进入现代社会,工业革命大幅改变了传统社会结构和生产组织,工业化又是经济现代化的必要条件。成熟的工业化经济可视为现代社会,这一要素体现在音乐社会中就是人们熟知的音乐工业。所谓音乐工业指的是以售卖音乐相关的产品以获取回报的行业,其中最为典型的就是唱片生产与销售,也包括音乐影视、音乐中介、音乐商业设施、乐器琴行以及与音乐相关的广播报刊媒介等,因此其与娱乐产业息息相关。如前文所述,近代汉口音乐娱乐业中充分体现了这种现代意义上的音乐工业化的特征。

其二,都市化。都市是现代生活的主要型态,其将散布在村落和山区的人口吸引到城市,从而促进知识的增长和工业经济的发展。近代史上的汉口是最早的通商口岸,其经济发达水平为当时中国第二大商埠,仅次于上海,其城市繁华程度位居亚洲前列,因此被誉为“东方芝加哥”,也被称之为“大汉口”。正是由于此,其音乐娱乐业兴旺发达,各类众多的表演舞台、影剧院、大型游乐场所充分展现了汉口娱乐业的现代性形象。任晓飞的《都市生活与文化记忆:近代汉口的公共娱乐空间与大众文化(1912-1949)》中的第二章论述了具有“时尚”与“摩登”意味的新式电影院、歌舞厅的空间功能与文化意义。孙培培的论文进一步对近代汉口歌舞厅化进行了更为具体的阐述:“汉口近代化进程中的歌舞厅,其音乐具有殖民现代化特性,其发展标志着公共领域的生成。……寻求管弦乐的新声,借用西方爵士乐技巧结合中国旋律特征,以音乐作为技术手法的,采用声音之录制、复制的技术手段,通过实际行动对都市媒介文化产生了重要影响,共同促进了摩登音乐文化的形成。”⑰孙培培:《民国时期汉口歌舞厅音乐文化研究》,武汉音乐学院2015 年硕士学位论文,导师:田可文教授,第4 页。

其三,世俗化。传统村落中的人们行为受宗教、教条、习俗成规等控制,现代社会则对自然和人事抱“世俗”的态度。显而易见,在近代汉口的音乐娱乐文化中,我们看到了现代性的音乐工业的媒介唱片、报刊和影剧院成为了民众都市精神生活的重要载体,在那里已经摆脱了乡镇社会的传统方式,而进入了现代性意义上的社会状态,表演场所的展演方式不断升级,尤其是资本主义因素的舞台经营方式,在很大程度改变了荆楚传统社会的生活结构。在这些娱乐消费的表演场所和精神生活中,那些传统信仰和教条及礼俗成规已经退位,取而代之的是世俗生活的常态。

其四,普遍参与性。传统社会是以乡村为单位的“臣属的政治文化”,而现代社会则体现为“参与的政治文化”。知识的普及,以及报纸、杂志、广播电台等大众媒介的发展,促进了民众的主体意识和积极的普遍参与。除了音乐娱乐社会中的民众参与度,如前所述的汉口革命传统与积极抗战的大规模民众歌咏活动正是这种“普遍参与”要素的集中体现。在汉口娱乐业的活动中,这种普遍的参与展现了民众都市生活方式。任晓飞的论述从一个侧面印证了这样的现代性特征:汉口群众形象与公共生活内容“主要研究公共娱乐空间中的人群。……给汉口的公共娱乐生活带了极大的生机”⑱任晓飞:《都市生活与文化记忆:近代汉口的公共娱乐空间与大众文化(1912-1949)》,华中师范大学2012 年博士学位论文,导师:姚伟钧教授,第I 页。。

其五,现代性的另一个要素是高度的“结构分殊性”(Structural Differentiation)。传统社会中,家庭负担起教育、信仰和经济等所有功能,而现代社会则结构分层专业化和精密分工,社会构成的各阶层诸如政府机构、党派组织、各类团体、行业公会以及学校等,每一种结构都扮演其特殊角色。武汉及汉口之所以成为抗战音乐运动的重镇,也就是由于其现代性的社会分层结构在具体歌咏活动中的体现,国民政府机构中“三厅”、国共紧密合作、中华全国音乐歌咏协会、各个社会阶层的群众歌咏团体,以及学校师生积极参与,构成了历史上具有结构性、体系化和最强阵容的抗敌音乐社会。另一方面,由近代汉口娱乐业经营者组成的剧场业同业公会和艺人自行组织的戏剧业同业公会,也体现了社会行业结构中的不同功能,在谋求行业发展过程中,公会与地方政府之间的关系与博弈,诸如市场竞争的涨价与税务减免等,也都体现了资本主义的现代性因素在其中的作用。因此,从更宏观的角度而言,音乐娱乐业仅仅是汉口城市现代性一角的具体表现。

(四)西方帝国文化想象的“音乐飞地”

近代汉口城市音乐文化中所不能或缺的另一个特征是西方“音乐飞地”,这是一种帝国文化想象的空间。自1861 年正式开埠,汉口成为当时仅次于上海的、中国第二大租界港口,租界在其本质上是属于西方的“文化飞地”,其中音乐文化生活状态是外侨在其故乡生活的写照。从《楚报》《字林汉报》《北华捷报》等英文报纸上搜索到了不少相关材料,西方外侨音乐活动及其演出场所主要为俱乐部、音乐餐厅,例如波楼馆,亦称波罗馆,包括为外侨设立和服务的歌舞厅、酒吧、琴行、乐器厂等都是“飞地”生活的主要场所。例如,法租界中舞厅、戏院、茶园、烟馆遍布。李俊在其《中西音乐文化在中国租界城市的交融》中论述道:“克勒满沙街的法商皇宫舞厅也很兴旺。沦陷后期,名气较大的舞厅有仙乐、大中华、碧露、天星花园和皇宫等。”⑲李俊:《中西音乐文化在中国租界城市的交融》,北京:高等教育出版社2018 年版,第71 页。其他租界地也纷纷建造了舞厅,接待容纳达官贵人进行娱乐舞会活动,例如葡租界的天星花园、日租界的新生俱乐部、法租界的星光花园等。当地部分富有阶层的中国家庭也纷纷学习西方乐器,举办各种类型的西方音乐表演活动。其中以歌舞厅为主体的租界内娱乐活动推动了汉口爵士乐的发展,促进了商业化经济向娱乐化转变。马成城以“汉口西人业余剧社”(Hankow Amateur Dramatic Corps)为例论述了汉口租界戏剧演出中的外侨音乐生活。她指出,“汉口西人业余剧社”是汉口西方人“飞地”音乐中最早的文化团体之一,他们的演剧活动多数都伴随着音乐而进行,随之建立的管弦乐队、合唱团等这些早期业余音乐团体,为近代汉口的音乐发展起到了至关重要的作用。文中描述音乐在这一以戏剧为主体内容的表演中占据了重要的成分:“除了以上各类歌曲形式的演绎,对戏剧演出中的剧场音乐氛围产生重要作用的还有管弦乐队、钢琴伴奏以及合唱团。……尽管我们不太清楚这些乐队演奏的规模和乐器的配置情况,但是我们能够在观众对音乐场景的反应中看到乐队在每场表演中的举足轻重的地位。”⑳马成城:《“飞地”音乐与“汉口西人业余剧社”——汉口租界戏剧演出中的外侨音乐生活》,《黄钟》2022 年第3 期,第34—35 页。

近代汉口的租界社会中,前后发行了多种西文报纸和西文档案㉑西文材料由马成城提供。(见表1)。

表1 近代汉口租界发行的西文报纸和西文档案一览表

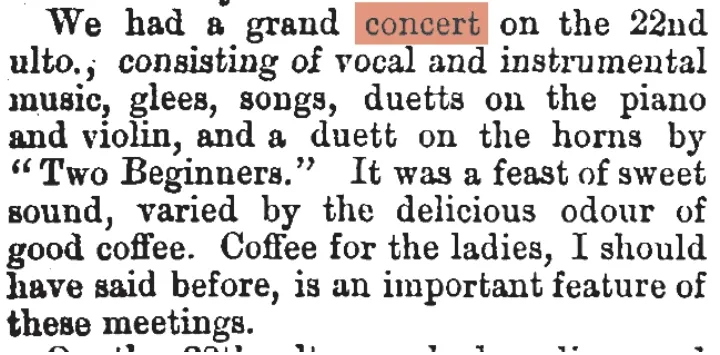

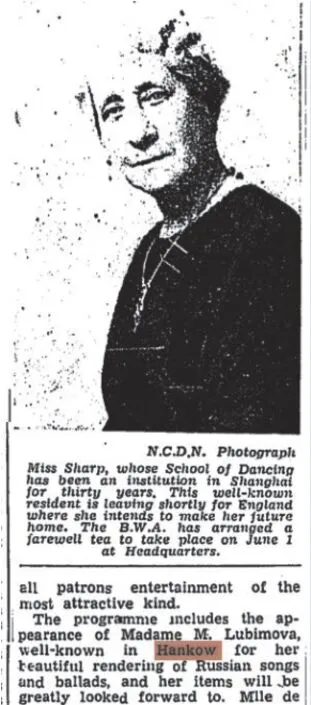

以上这些西文报纸和档案中记载了不少关于近代汉口租界中的音乐活动内容。例如,节目单、音乐会评论、音乐家介绍及各种表演信息等(见图1、2、3)。

图1 1894 年2 月16 日

图2 1872 年4 月20 日

图3 1938 年6 月1 日㉒图1 至3 皆节选自The North-China Herald and Supreme Court &Consular Gazette (1870-1941);图及信息皆由马成城提供。

二、近代汉口与上海城市音乐的跨区域性

如前文所述,城市声音空间在人类生活中,不仅作为一种观看的景观,而且更是一种聆听的社会生活的文化形式。因此,城市音乐是有特性的,首先表现为它的地方性。笔者曾撰文指出:“一般而言,地方性因素可以包括自然地理环境、地方语言、生活习俗,以及由此经过历史的积淀所形成的行为方式和思维习惯等。城市音乐的地方性是一种地理空间的特性,当城市音乐的发展积累到足够丰富,其内容和形式达到相当的高度之际,它就会在文化空间上体现出具有标志性的象征意义。”㉓洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,《音乐艺术》2021 年第4 期,第8 页。

(一)近代汉口与上海城市音乐的共有地方特征

正如在以上部分中探讨的那样,近代汉口音乐社会形态的四个方面,可以说是集中体现了其城市音乐的地方性标志,即“革命性与抗战音乐活动的重镇”“传统戏曲兴盛发展的中心”“音乐娱乐业的现代性城市”以及“西方帝国文化想象的‘音乐飞地’”。

与此同时,当时的上海也同样体现了这种城市音乐鲜明的地方性特征。近代上海城市音乐的标志性在不少方面与汉口的特点高度契合,“中洋交融”“东西合流”,尤以繁盛的高度资本市场意识中的商贸加游乐场、影剧院等综合性设施体现了“海派音乐”风格的城市现代性。具体而言,时代曲、舞厅文化、现代性媒体及音乐工业,不仅地方剧种沪剧,而且京剧、昆剧、越剧、评弹、淮剧以及粤剧粤乐、江南丝竹和古琴等传统音乐及其各类音乐社团都在上海得到空前的现代性发展。汪海元对此做了呼应,“……等在上海的保存与流传,就是典型的例证。由于这种中西音乐混生的音乐社会环境,促使了中国传统器乐文化在深受西方音乐文化的影响下吸收西乐,并自我改良发展,从而引发了旧传统的‘破’和新传统的‘立’的过程,在这个破与立的过程中,促使传统器乐文化在历史文化合力的作用下进行着现代性建构”㉔汪海元:《民国时期上海传统器乐文化现代性建构研究》,上海音乐学院2020 年博士学位论文,导师:洛秦教授,第25 页。。

另一方面,如学者涂文学指出,近代上海不仅是接纳国内移民的城市,而且是聚集了大量海外移民的国际性城市,移民来自英、法、美、日、德、俄、意、波兰、捷克、印度等近40 个国家,最多时高达15 万人之多。各地移民的到来,不仅带来了资金和商品,而且作为文化的载体,携带来所在地的文化,使都市文化注入汇合不同地域、国家的不同文化。㉕涂文学:《城市,超越区域文化——以近代天津、上海、汉口为例》,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2018 年第3 期,第34—41 页。由此,而构成了众所周知的“十里洋场”,其中著名的上海工部局乐队被誉为“远东第一乐队”,坐落于法租界内被称之为“东方彼得堡”的俄侨居住地。最初由英籍侨民爱美剧社建造及日后不断翻建的“兰心大戏院”,大量在沪外侨音乐社团及其音乐表演活动,以及外侨电台和报纸,诸如《字林西报》《北华捷报》《大陆报》《法文上海日报》《上海俄文生活报》及《以色列传讯报》等,建构起了一个典型的西方文化飞地的音乐社会。㉖详见洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,第6—25 页;洛秦:《论上海“飞地”音乐社会的政治与文化空间》(上下),《音乐艺术》2016 年第1 期,第68—86 页;2016 年第2 期,第44—61 页。

笔者在《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》中对城市音乐地方性及其标志性因素提出了三要素,即自然地理位置、地方性语言、经济地位。就本文内容具体而言,其一,汉口与上海都是港口海岸城市,其城市音乐文化大多表现为开放和包容,较少有排他性。它们的海洋与水路通航的优势,吸收了各种不同类型文化融入其中,从而使得汉沪双城的音乐呈现出与时俱进的时代性。其二,荆楚文化的汉口与吴越传统的上海,其地方语言特征决定了其城市音乐的地方性风格,例如汉剧、楚剧等地方剧种,沪剧与时代曲中的方言差异性,其表现在语音、词汇、语法等各个方面的特殊性不只是影响歌唱,而且也是促成地方性声音、音调和旋律的重要因素。其三,经济地位也是构成城市音乐的地方性的重要因素,汉口和上海都是20 世纪上半叶中国最发达的经济商贸城市,它们随着现代性城市化的发展,汉沪双城的音乐文化也都呈现出一个重要特征,即不断被产业化。这两座城市的音乐产业化的经济价值程度,充分凸显它们音乐形态的地方性特征。如笔者所指出的那样,“一般而言,沿海、水路城市的音乐商品性、流通性及其传播性往往高于内陆山地城市,这是古今中外的普遍规律,国际上绝大多数的音乐城市都具备这样的特征”㉗详见洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,第13—16 页。。

(二)近代汉口与上海城市音乐的跨区域互通

近代汉口与上海都表现为国际城市的跨区域性。与城市的地方性不同,国际性城市“不只是基于特定地理环境、语言习俗、人口集聚、经济强稳,或者政治及行政中心的力量所建构而成的相对稳定的现象,而是通过这些因素积累形成的一种更大范围的文化辐射力”㉘详见洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,第14 页。。例如,近代汉口和上海城市音乐的跨区域性并非是一种常态化现象,更多的是由于特定的历史、社会的变化或政治因素所催生而成的。汉沪双城的音乐文化跨区域的概念主要是交流与合作,是在完全不同的地理空间中发生的,分属于荆楚文化与吴越传统,不同方言、各异习俗,二城相距八百余公里,但共饮长江之水,主要是在各个层面上的城市类同性,将不同地理空间的汉沪双城在经济、社会和文化上遥相呼应而构成了城市音乐的跨区域特征。

我们可以顺着本文第一部分所陈述的结构来看。例如,其一,1937 年“七七事变”中日战争爆发;是年“八一三·沪松会战”激起了全国各界人士奋起全面抗战。音乐界人士为了配合抗战,1937 年10 月由刘雪庵、贺绿汀和谭小麟等在上海创办了《战歌周刊》,田汉为期刊题写刊头。11 月,上海沦陷,《战歌周刊》随之撤离至汉口。但由于途中原刊样版遗失,汉口复刊时请郭沫若重新题写刊头而更名为《战歌》。㉙详见刘雪庵著、余峰主编:《刘雪庵文集》,中国音乐学院刘雪庵研究课题组2007 年11 月,第100 页。由此,汉口的《战歌》成为了全国抗战歌咏活动的重要载体之一。当时在上海的音乐家前往国统区,成为了在汉口建立的“中华全国歌咏协会”的主力军,例如刘雪庵、张曙、夏之秋、黄自、李惟宁、陈田鹤、周巍峙、贺绿汀、江定仙、谭小麟、何士德、王云阶等。其二,汉口戏院舞台中的传统戏曲表演,除了汉剧、楚剧,京剧甚为当地受众的欢迎,而汉口京剧的市场在很大程度上依赖于上海的输送,上海京剧名家欧阳予倩、周信芳、林树森、毛剑佩、毛剑秋、汪笑侬、王鸿寿、刘永春、毛韵珂、夏月润、夏月珊、沈月来、梁一鸣、黄韵生、小孟七、马德成、李桂芳、曹玉堂、小如意、杨四立、杨善华、赵黑灯、张德俊、刘燕云、刘鸿昇等都在汉口表演,时而还与汉剧同台共戏。例如,1916 年,沈月来首次赴汉口春仙舞台演出,同来的有武生李春来、花旦陆红冰、老生刘禹臣,后来还有老生梁一鸣、武生黄笙等,沈月来一行在汉口表演了一年多。㉚有关沈月来在汉表演资料援引自:https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8E%E6%98%A5%E6%9D%A5/28531,登录时间:2022-6-19。汉口各类报纸,如《东方日版》《汉口罗宾汉报》《戏世界》等中记载了大量有关“汉口大舞台”中邀请上海京剧艺人前来汉口表演的史料信息,以及包括大量上海歌舞团前往汉口表演等相关内容,稍后详述。

虽然不论从经济繁荣程度、通商口岸地位、城市的现代性发展速度,特别是文艺表演人才的数量与质量,汉口不能与上海相提并论,但荆楚文化与上海娱乐市场也还是有少量的互动交流。例如,汉剧不仅与京剧同台共戏,而且时而也前往上海舞台献艺。“一个戏班子,能够唱红上海,也就能唱红全国;不能唱红上海,就不算全国一流”㉛熊月之主编:《上海通史》第一卷《导论》,上海:上海人民出版社1999 年版,第24 页。。因此,上海的舞台成为了检验艺人及其戏班剧团的知名度和竞争力的衡量场所。例如,1929 年底,汉剧“福兴班”应上海“丹桂第一台”之邀,以当时汉剧名角组成了一个阵容庞大班社前往上海献艺。“福兴班”按合同将在上海表演一个月,前半月非常成功、场场满座,而后半月却票房猛降,以失败告终。然后,“福兴班”通过这次沪上表演的失败,痛定思痛,总结经验,思考汉剧存在的问题,学习京剧兴盛的原因,决心开始全面模仿京剧连台本戏,对汉剧进行了革新。㉜详见刘小中、郭贤栋:《余洪元的上海之行——汉剧“福兴班”赴沪演出始末》,武汉市艺术研究所编印:《汉剧史研究》,1987 年版(内部印行),第283、291—292 页。尽管汉口剧社前往上海表演的情形较少,但在这种跨区域的交流互通中,双城艺人相互学习而得到了共同发展。

(三)近代上海城市音乐的跨区域性及其辐射力

如前提及笔者在“论城市音乐研究的‘四维性’”探讨中,对于城市音乐的跨区域性及其辐射力进行过较为详尽的分析,特别是近代上海,可以看到以下的情形。

其一,近代上海具有开放的特性,易于接纳外来文化的宽容气度,为城市音乐文化的多元性积极地创造条件,欢迎、接纳各地剧种乐种,吸取它们的精华并发展。例如,“上海粤乐在原有广东音乐本质的基础上,其声音‘外形’在海派文化中获得了新生,而且如今已经定型为正宗广东音乐组合的标配。由此,广东城市音乐的跨区域性及其辐射力得到了充分展示。需要特别指出的是,这种音乐风格的调适性只是外在的表现,而根本的因素是源自于粤人同乡会概念和体系中建构起来的‘地方文化飞地’的‘利益共同体’的基础,同时由组织和管理这个‘利益共同体’的各种粤人商会的经营性动力所构成的”㉝详见洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,第15 页。。只有港口城市文化才具有这样的格局和环境,人口流动频繁、商业市场繁荣、思想开明及文化多样,为城市跨区域性奠定了基础。

其二,尽管不少具有上述基础的城市具有其音乐的跨区域性,但是并非所有城市音乐的样式都可以产生辐射力。因为跨区域性的音乐标志是具有流动性的,即某种音乐在此城市已经成为了一种标志,当其跨区域抵达另一个城市之后,它同样保持着其标志性意义。这一特征在上海城市音乐的辐射力中最为凸显,这种辐射力以下全方位的方式在近代汉口得到了展开:

1.娱乐场所的建筑设施及其功能。1917 年号称远东第一俱乐部的上海“大世界”开张,此大型娱乐场所内设剧场、电影场、书场、杂耍台、商场、中西餐馆等。两年后,大型娱乐场所“新市场”开张:

新市场的设施和经营模式完全仿照上海大世界,在场内布置有3 个剧场、3 个书场和杂技厅、舞台、小舞台、弹子房、溜冰场、中西餐厅、小型商场、室内花园、陈列室、阅报室、哈哈亭等。当时,在一楼的是电光影戏(即电影)和魔术表演,二楼是女子京戏(坤班),三楼是汉剧。书场则是主要演出曲艺和流行于苏沪一带的“滩簧”。㉞方明、陈章华:《武汉旧日风情》,武汉:长江文艺出版社1992 年版,第50 页。

2.舞台、影剧院等娱乐场所的命名。效仿“上海文明大舞台”㉟上海文明大舞台,一般亦称“大舞台”,建于1909 年。,汉口先后建造了两处“大舞台”。《梨园百年琐记》载:1933 年,农历癸酉年,商人韩惠安集股把汉口共舞台翻修成又一座大型戏院。观众席扇面型排开,楼上楼下一千八百多个单人座椅。又深又宽的镜框式舞台,适宜装置新式灯光布景,算得是最适合演出又最适合观剧的现代化剧场。这座戏院取名“汉口大舞台”,和原先北京路口那一座同名。武汉人后来把它称作“友益街大舞台”以区别于老“汉大”和新市场大舞台。㊱援引自《梨园百年琐记》,详见https://history.xikao.com/event/2629,登录时间:2022-6-20。之外,有不少影剧院也效仿上海风格进行命名,诸如百代大戏院、上海大戏院、光明大戏院等。

3.歌舞厅文化。上海于1927 年“大东舞厅”正式挂牌营业,这是全国首家歌舞厅。自此舞厅文化风靡上海,先后在各大饭店都设立歌舞厅,诸如大华饭店、礼查饭店、汇中饭店、华懋饭店、扬子饭店等。与此同时一批专门的歌舞厅运营而生,如丽都花园舞厅、仙乐诗舞厅、米高美舞厅、老大华舞厅、月宫舞厅、维也纳舞厅、拜仙乐舞厅、大沪舞厅、百乐门舞厅等。到了1936 年,包括歌舞厅在内的娱乐场所已经到达三百余家。㊲洛秦:《“海派”音乐文化中的“媚俗”与“时尚”——20 世纪30 年代前后的上海歌舞厅、流行音乐与爵士的社会文化意义》,《民族艺术》2009 年第4 期,第60—69 页。20 世纪30 年代,在上海的影响下,歌舞厅文化很快风靡汉口。据文献记载,“大华饭店主要经营西餐,舞厅只是夹杂在西餐厅中。那时的交际舞刚从上海传到汉口,大华饭店的老板从上海请来了一批舞女到舞厅为舞客伴舞,这在当年的汉口传为一件新鲜事”㊳万澄中:《旧汉口的西餐馆及其它》,《武汉文史资料》1997 年第2 辑,第199—200 页。。之后,汉口租界内歌舞厅林立,诸如大华饭店、荣华饭店、兴汉饭店、宝阳饭店、平安饭店、旋宫饭店、德明饭店。㊴张研、张燕京主编:《汉口特别市政府十九年度行政报告》,选自《民国史料业刊之政治·政权机构》,郑州:大象出版社2004 年版,第64—69 页。20 世纪40 年代后期的大量新设歌舞厅中,也都出现了几乎与上海同名的百乐门、百乐门舞厅、大中华舞厅、丽都舞厅等。㊵孙培培:《民国时期汉口歌舞厅音乐文化研究》,第34—35 页。

4.歌舞表演团。20 世纪30 年代黎锦晖的“时代曲”及其明月歌舞团风靡全国乃至东南亚,无疑也影响到了汉口。汉口版《罗宾汉报》中记载了不少上海来汉口的歌舞表演,包括明月歌舞团、万丽歌舞团、张瑞亭歌舞团、桃花歌舞团、新华歌舞团、现代歌舞团等。有关桃花歌舞团的演报道:“本来歌舞剧是抱有很大的宣传使命,这次桃花团来汉表演,歌舞剧有一个《拒毒》,不但歌词好,还能警戒人。”㊶《罗宾汉报》1935 年7 月23 日。再如,“新华歌舞团及国际魔术团联合在维多利表演,因宣传已久,……名歌星江曼莉亦登台客串”㊷《罗宾汉报》1935 年8 月4 日。。上海歌舞明星及其团体前往汉口演出活动主要集中在1935 年前后,伴随歌舞团来的还有一大批歌星,如顾鸿、周洁、黄鹂、张青、佩佩、江曼莉等,对汉口流行娱乐音乐产生了很大影响,诸如汉口产生了晓明音乐会、海关音乐会、现代歌舞团等,它们大多表演上海“时代曲”,如黎锦晖的《桃花江》《特别快车》《妹妹我爱你》等歌曲。㊸参见高华华:《汉口租界音乐生活》,上海音乐学院2020 年硕士学位论文,导师:洛秦教授。

5.报刊媒体。上海娱乐小报《罗宾汉》创建于1926 年,两年后的1928 年便出现了汉口版《罗宾汉》㊹据《武汉市志·新闻志》中记载,《罗宾汉报》创刊时间为1928 年7 月,1949 年7 月停刊。。汉口《罗宾汉报》发行人夏国斌效仿上海《罗宾汉报》,同样以戏剧新闻、电影评价、歌舞娱乐为主,兼有社会新闻的风趣小品。㊺商若冰:《我所知道的〈罗宾汉报〉》,《武汉文史资料》,总第17 辑,1984 年第3 辑,内部发行,第133 页。其中《歌舞花絮》主要介绍当时汉口租界内的歌舞音乐活动。㊻涂仲明:《回忆〈罗宾汉报〉》,中国人民政治协商会议湖北省委员会文史资料委员会编:《湖北文史集萃·文化·艺术》,武汉:湖北人民出版社1999 年版,第137 页。

从上所述可见,在通过接纳与被接纳的过程中,跨区域性交流的音乐形式在新的文化环境中进行自觉地适应性调适,它既保持原有音乐的特性与风格,又吸取了当地城市的文化因素,在一定程度上具有了新环境中略有不同于原生性的样态,但它依然保持着其原有的音乐本质,这种强同质兼弱异形的风格从而获得了跨区域之后的城市受众的欢迎。

其三,城市音乐跨区域及其辐射力的影响需要一个关键要素,即社群㊼英国社会学家彼得·沃斯利(Peter Worsley)曾于1987 年提出了一个社群的广泛涵义,包括被解释为区域性的社区;用来表示一个有相互关系的网络;社群可以是一种特殊的社会关系,包含社群精神或社群情感。参见https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E7%BE%A4/2267607#:~:text (community),登录时间:2021-8-10。基础。在近代汉口与上海城市音乐活动的跨文化的现象中看到,双城社群在租界特定地理区域的社会关系中,两地民众具有相似的社会身份和观念。因此,我们看到从组织者、表演者、观看者参与者所构成的音乐社会社群都具有相对稳定的结构关系,双城的租界环境所构成的跨区域城市中的“音乐及文化利益共同体”,无论在革命性的歌咏运动中,还是在休闲娱乐的戏曲舞台、歌舞厅场合中,他们为城市音乐的跨区域性及其辐射力的可能性建构了重要的心理、社会、经济及文化基础,由此而成为了一种特殊的城市音乐现象。

其四,城市音乐的跨区域性及其辐射力的现象还有一个根本性的驱动力量,即音乐活动本身所具有的经济价值。汉口与上海的茶园、舞台、歌舞厅、影剧院、音乐歌舞社团,以及与音乐相关的报刊、广播电台、琴行和唱片工业充分体现了音乐的商品属性是伴随城市的功能所存在的。

笔者对此现象做过如下总结,“作为跨区域性及其辐射力的城市音乐现象是由上述几个方面所构成的一种相辅相成的结构关系,即开放包容的双城姿态与关系为跨区域性提供的文化空间,音乐自身的标志性价值是双城之间相互交流、互通适应的先决条件,跨区域城市环境中的‘音乐及文化利益共同体’的存在是根本性基础,其中经营利益是城市音乐的跨区域性及其辐射力成为可能的重要动力”㊽详见洛秦:《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》,第18 页。。

三、近代汉口城市音乐的音乐文化诗学阐释

以上分析了近代汉口城市音乐的特征,同时,也从跨区域的角度对照了近代汉口与上海城市音乐所共有的一些现象。近代汉口城市几乎是中国近代音乐历史的一个缩影,即革命主题和抗敌救亡的歌咏运动的重镇、地方及跨区域性传统音乐发展中心、现代性城市娱乐公共空间,以及租界外侨“音乐飞地”几乎建构起了一个完整的城市音乐社会,其功能和结构与上海遥相呼应。一方面汉沪双城推动了近代中国音乐向着现代性转型;同时,另一方面它们却似乎是近代中国社会的“另类”情形。尤其是汉口,其城市音乐具有什么样的属性呢?换言之,是什么成就了它在历史上具有如此特点呢?也就是询问,是什么原因促成了近代汉口的城市音乐如此值得令人回味与反思呢?

(一)音乐文化诗学阐释

在此,笔者以“音乐文化诗学”的研究范式来回答上述的询问,试图阐释与解答近代汉口的城市音乐,在与上海相比之下,它所具有的属性是什么。

“音乐文化诗学”是笔者提出的一种理解和认识音乐现象的方式。所谓的“诗学”并不是指导诗文写作之学,而是对于诗歌知识、规律和思想及其研究的哲学,一种探究音乐及其与文化相关的一切事项关系的学理方法,为音乐文化写作提供一种原则,即对那些具有普遍意义的音乐人及其事的发生,存在和变化的可能及必然的规律进行思考、叙事和阐释。因此,“音乐文化诗学”所呈现的是音乐的文化思考、人事叙事、意义阐释的学理路径。这种具有人类学思维的音乐学研究范式,其目的是从一个新的角度来审视音乐历史的现象,历史材料的挖掘与整理。然而,即便能以史料幸运建构起(不可能还原)当时的历史场景,如果没有阐释便就不可能理解历史的“真谛”。格尔兹强调“文化的阐释”意义,因此,历史作为曾经存在的文化现象,无疑也是阐释性的。因此,逻辑的、合理的或者是科学的阐释就是我们理解音乐历史的途径。当时,既然是阐释,学术的探索和对于历史的理解总是多视角、多方式、多途径的,“音乐文化诗学”就是其中之一。

我们观看与聆听的便是城市文化与音乐的关系,特别是“文化如何建构音乐”。笔者在《论音乐文化诗学:一种音乐人事与文化的研究模式及其分析》中指出,“文化”概念在一定程度上就是人与事的问题。因此,“音乐文化诗学”的具体方法是“音乐人事与文化研究”的模式。所谓“音乐人事”就是乐人、事乐。(乐)人㊾鉴于“乐人”在中国古代文献中有特定的“乐工”含义,而在此所谓(乐)人是指与音乐相关的所有人,因此,以括号(乐)人区别于固有的“乐人”。涉及与所考察的音乐对象所关联的人;事㊿事,在此具有动词“从事”和名词“事物”双重含义。(乐)涵盖了(乐)人从事与所探讨的音乐对象所关联的事项。

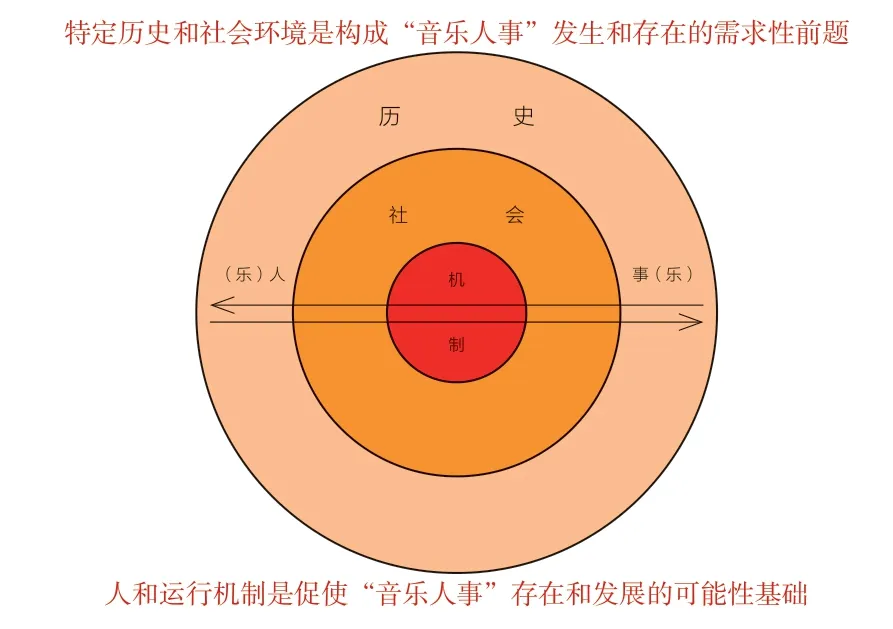

因此,乐人、事乐构成了“文化”,其包括了三个层面的意义:1.“宏观层”——历史场域,在此不仅有“历时”的“过程”,而且也表示过去已经发生的“历史本身”的客观存在,它是音乐人事与文化关系的重要时空力量;2.“中观层”——音乐社会,指特定历史条件下的特定社会或区域中地理和物质空间,更是该空间中的社会结构及其关系,这个“社会”是具有音乐属性的,是与所研究的对象——音乐人事直接相关联的,是由该音乐人事的生存及其文化认同范畴所构成的;3.“微观层”——特定机制,特指直接影响和促成及支撑“音乐人事”的机制,“机制”具有功能性、多样性和复杂性,其特征表现为:意识形态、支配力量、活动或事件等因素。揭示事物运动的机制意味着对事物的认识从现象的描述进入到对本质的认识。因此“机制”的探索事实上就是对于音乐文化事物规律的探索,它成为该研究模式51该研究模式有一个重要的前提。黑格尔名言:“凡是现实的,就是合理的。”现实即存在,那么是什么促使“存在”的发生?支撑其“合理”的条件又是什么?它们是,需要——特定历史和社会环境是构成“音乐人事”发生和存在的需求性前提,可能——个体条件和运行机制是支撑“音乐人事”存在和发展的可能性基础。的核心所在。

“音乐文化诗学”的“音乐人事与文化研究”模式的学理关系表述为:结构性地阐述,音乐的人事与文化关系是如何受特定历史场域作用下的音乐社会环境中形成的特定机制影响、促成和支撑的。由此,我们来分析和阐释近代汉口城市音乐的属性及其构成的原因。52参见洛秦:《音乐人类学的中国实践与经验及其反思的理论和方法》,上海:上海音乐学院出版社2021 年版,第234—250 页。

图4 “音乐文化诗学”的“音乐人事与文化研究”模式的学理关系

(二)近代汉口城市音乐属性的机制性探讨

从“音乐文化诗学”的“音乐人事与文化研究”模式来分析,就“历史场域”而言,汉口在历史上曾作为一个独立的特别市。在近代历史上,汉口经济繁荣程度仅次于上海市、天津市,是当时中国第三大城市。它是长江沿岸最早的通商口岸,其贸易量很快就超过了传统的商埠广州,仅次于上海,发展成为中国第二大商埠,繁华程度位居亚洲前列。特别在民国时期,因位于长江沿岸,交通枢纽、工商业极为发达,汉口是绝无仅有的和上海共享荣耀的远东大都会,与位于北美洲五大湖岸的芝加哥相似,被《芝加哥论坛报》称为“东方芝加哥”。由于租界林立,对外贸易频繁,新移民不断涌入,汉口现代化程度和城建规模远远领先于中国绝大部分城市,因此汉口也被广泛称为“大汉口”。53参见https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%89%E5%8F%A3,登录时间:2022-6-7。也因此,汉口在承载荆楚经济与文化转向现代性发展功能的同时,也对当时汉口城市音乐活动的内容与形态及其格局产生了极大影响。

关于近代汉口的“音乐社会”,前文已经花了很多笔墨,其社会形态的四个方面集中体现了其城市音乐的地方性标志,即“革命性与抗战音乐活动的重镇”“传统戏曲兴盛发展的中心”“音乐娱乐业的现代性城市”以及“西方帝国文化想象的‘音乐飞地’”。

现在着重探讨“特殊机制”,也即探讨所询问题原因之所在。回顾上述所有内容,我们重提这个问题,这样的“音乐社会”为什么会发生在汉口,而不是别处?它与上海是什么关系?

解答这一设问的关键必须将问题还原于历史语境,也即近代汉口的通商口岸优势及其租界环境。对近代中国来说,租界既是列强入侵的据点,又是西方文明东渐的窗口,同时也是中国近代经济发展的促进因素之一。开埠后的汉口,从封闭型市镇转化为外向型通商港城,从农业文明迈向工业文明,经济贸易的发达和对外交往的日益扩展相辅相成。54可以从大量的相关资料及研究成果中得到证实和体现。与近代上海约百年的租界历史相同,“国中国”带来耻辱的同时,也为音乐的发展营造了新型且有利的环境,诸如西方现代城市规划、设施及其管理、资本主义市场经济、城市市民素养和生活方式、移民及中西多元文化交融、租界城市之间的互通往来便利,以及较少有租界之外的社会与政治影响等。因此,汉沪双城的音乐社会及其相关的事象绝大部分都是发生在租界环境之中。55可以从大量的相关资料及研究成果中得到证实和体现。而且,租界也都为中国共产党的革命及其音乐活动带来了相应的庇护作用。中国共产党“一大”的会址、左联音乐活动及抗战音乐中心都在上海租界;同时,“九一八”之后,各地音乐家云集武汉,将汉口租界地作为抗战的革命歌咏运动的重镇。设想,如果不是这样的特殊环境,中国近代音乐的历史就不可能走出如今我们看到的路线。

因此,从“机制”的角度,近代汉口城市音乐及其与上海的关系,我们可以看到两个现象:

其一,租界环境中的“城市地理、经济和文化的同质性”。

回顾前文所述,双城关系简而言之涉及:1.地方性因素对于传统音乐的保护与成长的积极作用;2.通商口岸及其资本主义经济对于音乐的娱乐性和市场化的大力推动;3.租界的属性建构了西方音乐飞地环境,同时也促进了音乐教育、表演和创作的现代性的建构;4.革命音乐力量的产生及其蓬勃发展。此为一个方面。

另一方面,1843 年上海开埠成为最早对外开放通商口岸之一。中外贸易中心逐渐从广州移到上海。外国商品和外资纷纷涌进长江门户,开设行栈、设立码头、划定租界、开办银行。从此,上海进入历史发展的转折点,从一个不起眼的海边县城逐渐成为了远东第一大都市。56援引自https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BC%80%E5%9F%A0/10725367,登录时间:2022-6-7。1861 年,汉口开埠,很快发展为中国第二大的商贸口岸;同时,它也随之效仿上海文化市场,在各个方面都参照沪版样式。因此,汉沪双城不仅具有租界环境的地理、经济和文化的同质性,而且汉口更是呈现出第二个现象,即:

其二,近代汉口在“上海城市音乐跨区域及其辐射力下的复制性”。

近代汉口城市音乐所呈现的复制性表现在以下三个层面:

1.沪版品牌的复制。例如汉口“新市场”对于上海娱乐场所的建筑设施及其功能,汉口“大舞台”对于上海舞台影剧院等娱乐场所的命名,汉口娱乐业对于上海歌舞厅文化,汉口表演团体对于上海“时代曲”及其歌舞社团,汉口版上海娱乐小报《罗宾汉》对于上海娱乐媒体行业,以及汉口租界内西方帝国文化想象的“音乐飞地”生活等都呈现出文化品牌的复制性现象。

2.申城艺人的“复制”。这是一种搬运式的移动性复制,即将大量上海的音乐戏曲表演者及其社团搬入汉口音乐社会之中。如前文曾论述过的情形之外,还可以从无数的报刊广告中可以看到这种从上海到汉口的单向型移动性复制(见图5 至图14)。

图6 (左二) 1939年12月13日《东方日报》[0001版]

图7 (左三)1940年1月29日《东方日报》[0001版]

图8 (右二)1940 年2 月1 日《东方日报》[0001 版]

图9 (右一)1940 年3 月4 日《东方日报》[0001 版]

图10 (左一)1940年3月22日《东方日报》[0002版]

图11 (左二)1940年9月25日《东方日报》[0002版]

图12 (左三)1941年2月4日《东方日报》[0002版]

图13 (右二)1941年2月24日《东方日报》[0001版]

图14 (右一)1941年4月19日《东方日报》[0001版]

诸如此类的聘请告示或广告多到不胜枚举。一方面说明了近代汉口戏曲舞台的兴旺发达,另一方面也充分体现了我们在此讨论的现象,即上海城市音乐跨区域及其辐射力下对申城艺人的移动性“复制”,而且这种移动性复制极少发生由汉口到上海的反向性的。

3.海派方式复制。所谓“海派”,一般认为指受上海文化影响的文艺派系。海派文化的主体,根植于江南地区传统的吴越文化,并且融入了开埠以后来自西方欧美地区的各国文化,而逐步形成的一种不同于中国其他地区,而属于上海的独特文化。海派文化对于中国近现代社会生活产生了影响。近代汉口城市音乐在各个层面上对于海派方式的复制,即在音乐传统的继承和发展、音乐时尚的欣赏和追求、音乐人才的培养和尊重、音乐艺术的热爱和崇敬、音乐市场的经营和开拓、音乐文化多样性的宽容和接纳过程中主动积极地接受如此的状态,这是一种物质设施的复制、行为心理的复制,乃至文化精神的复制。然而,需要强调的是,这种复制现象是基于一个必要性前提,即租界环境中的“城市地理、经济和文化的同质性”;二者是相辅相成的因果关系,前提是条件,后者是结果,由此近代汉口与上海共享了城市音乐文化的地方性特征与跨区域及其辐射力效应。

余论:近代汉口城市音乐研究与“音乐上海学”的相关问题

至此,我们的讨论进入尾声,在此引申另一个话题,音乐范畴的地方学将给我们带来什么样的启示?

文中有不少篇幅涉及了上海城市音乐的内容和形式及其与近代汉口的关系,但笔者并没有就上海的音乐历史本身进行深入探讨,严格地说是没有在理论上展开讨论。因为对此笔者提出过“音乐上海学”的概念,先后对于这个概念做过较为完整和深入的思考与阐释(至少笔者认为如此),发表了《“音乐上海学”建构的理论、方法及其意义》(《音乐艺术》2012 年第1 期)、《再论“音乐上海学”的意义》(《音乐艺术》2018 年第1 期)、《论城市音乐研究的“四维性”理论与实践——再释“音乐上海学”的内涵与外延》(《音乐艺术》2021 年第4 期)、《城市艺术田野与“音乐上海学”——艺术人类学三人谈之四》(《民族艺术》2015 年第4 期)、《城市中的艺术田野与音乐上海学的生发与实践——洛秦教授访谈》(《贵州大学学报》2015年第5 期),以及不少具体研究中运用或涉及“音乐上海学”的理论与方法。这些论述从不同角度、不同层面对于“音乐上海学”的概念、定位、目的、方法,以及其自身的内容与形式进行了论述,相关的讨论可以参见上述所列的文论。在此,笔者将应用(甚至借用)“音乐上海学”的思路及其一些表述,对于近代汉口及武汉城市音乐作为一个专门的研究论域提出一些建设性思考。

近代汉口是中国的汉口,也更是当时世界的汉口。因此,近代汉口城市音乐完全不只是区域音乐的内容和范畴上的意义。20 世纪上半叶,音乐在汉口这座被誉为“东方芝加哥”的国际都市中扮演着重要角色,不仅汉剧、楚剧、花鼓戏、京剧、滩簧戏、越剧——荆楚文化、吴越传统以及融合了中国别处的戏曲乐种在这里茁壮成长,革命音乐的抗战歌咏活动也在此大规模展开,而且同时与上海时代曲的流行文化同步,建构起了特有的城市音乐文化现象。然而,这并不是近代汉口城市音乐的全部,更重要的是,人们通过其各种音乐内容和形式目睹和诠释了中国和世界历史与社会的重大变迁,诸如汉口租界外侨中的“音乐飞地”的帝国梦想、“十月革命”风暴和“二战”阴影。因此,近代汉口租界环境中的“城市地理、经济和文化的同质性”和“上海城市音乐跨区域及其辐射力下的复制性”所形成的丰富、混合且复杂属性及其作用已经体现了其对于地方性知识的超越,它在中国近代音乐转向现代性过程中扮演了重要的角色。

“音乐上海学”“音乐北京学”“音乐哈尔滨学”“音乐岭南学”“音乐苏州学”已经在学界引起广泛讨论,为此还有专设的“音乐北京学”“音乐哈尔滨学”研讨会,人们或赞同支持,或批评否定,或以观后效,无论做什么样的评价,如此的关注程度已经反映了音乐地方学的价值。如果有学者(不是笔者)由此提出“音乐武汉学”,我们应该对此予以重视和支持。虽然前人尚未如此称谓,但他们已经为此做出了重要贡献,例如田可文、李莉、李俊以及武汉音乐学院、华中师范大学音乐学院等众多学者和学生们已有大量优秀著述产出。武汉是一座“音乐富矿”,永远值得不断挖掘。无论对于武汉及其荆楚音乐文化的历史与现状的研究,还是对于音乐的地方学、城市音乐研究,“音乐武汉研究”或“音乐武汉学”的意义再怎么肯定都不会为过。