突发公共卫生事件中谣言的产生机理和因应策略

魏巍 于惠玲

摘 要:突发公共卫生事件期间,谣言的蔓延既容易引发社会性恐慌,又有损于政府公信力,极大地影响了疫情的整体性治理。阻遏谣言不能简单依靠多元主体参与“辟谣”,而需要洞察谣言作为群体性无意识活动背后的社会心理诉求和意识形态表达。整理汇集“2020新冠肺炎”“2003非典型肺炎”“1910东北鼠疫”和“1894粤港澳鼠疫”期间流行的谣言,通过建立一个历史比较的框架,分析和解释重大疫情谣言规律性重现的原因,即谣言的产生是公众世界观秩序被扰乱后的慌忙重构、公众意识形态的集体具象化和公众渴望深度介入公共事务的表达。鉴于此,谣言的治理必须建立在对谣言随疫情变化规律的掌握上,设置预防性前置性的工作机制,综合运用多渠道多机制进行防治。

关键词:突发公共卫生事件;谣言;产生机理;历史比较;社会心理

一、引言

时至今日,“新冠肺炎”疫情仍肆虐全球。我国疫情较早得到了有效遏制,一定程度上显示了中国在应对突发公共卫生事件中的制度优势,但是,时有起伏的疫情状况仍提醒着我们,持续完善公共卫生响应机制和提高应急物资储备能力至关重要。特别是去年疫情严峻时,公共安全事件危及个人健康和普遍休假导致注意力聚焦的双重放大效应,使得“双黄连”“红十字会”等事件接连引爆舆论,给政府公信力和舆情治理带来了巨大挑战。

当前,学界普遍关注网络舆情应对能力的提升问题,却轻视了疫情中网络谣言对基层防疫工作的影响以及对政府公信力的侵蚀。“新冠肺炎”疫情期间,涉及疫情防控的网络谣言层出不穷,政府和媒体尽管通过各种渠道、各种手段不停辟谣,却往往处于被动应对的局面。谣言的产生及传播有着深层的历史文化背景以及社会心理基础。本文发现“新冠肺炎”疫情期间所产生的网络谣言,与“2003非典型肺炎”甚至与“1894粤港澳鼠疫”“1910东北鼠疫”期间所产生的谣言内容极为相似,一定程度上反映了突发公共卫生事件的发生、发展与公众社会心理的状态、诉求存在密切关联性和规律性。

因此,应对网络谣言不应简单囿于辟谣和公布真相等手段,而是应该通过分析谣言产生机制,从根本掌握公众社会心理诉求,以恰当手段前置性地减少谣言产生和传播,更加主动应对诸如此类的突发公共卫生事件。本文以“新浪微博”每日辟谣的内容为例,分析了本次“新冠肺炎”疫情期间网络谣言的内容及传播特点,通过与“2003非典型肺炎”“1910东北鼠疫”“1894粤港澳鼠疫”期间谣言内容相比较,提出突发公共卫生事件谣言产生的社会心理机制及应对策略。

二、“新冠肺炎”谣言的分类、内容和演化特点

(一)谣言的界定

自古以来,谣言作为一种有神秘色彩的媒介,一直在人类社会中存在并扮演着非常特殊的角色[1]。首先,谣言不一定是谎言,它往往含有一定真实事件的成分,是建筑在部分事实上的拼凑,能够让人们在其中发现真实原型[2]。黄毅峰认为,“人们总能在谣言背后找到孕育它诞生的细胞和温床”[3]。其次,谣言是一种语言行为和话语表达方式,公众用以补充从公共话语体系中无法获得的信息。卡普费雷提出,“在任何一个地区,当人们希望了解某事而得不到官方答复时,谣言便会甚嚣尘上”。心理学家荣格认为,谣言表达的是人们的潜意识,是一种集体性无意识的行为[4]。公众可能会以谣言为渠道了解或参与公共事务,也透过谣言投射出社会性的群体意识和舆论诉求。因此,本文认为,谣言是基于一定事实,但未经涉事主体证实就被广泛传播的信息。

(二)“新冠肺炎”谣言的来源

自从2020年1月起,有关“新冠肺炎”的谣言就在全网络蔓延。谣言的内容从病毒来源、传播途径、防控措施到感染人员、疫情规模、社区管理,可以说涉及了疫情防控及相关人员的方方面面。谣言在网络中泛滥,制造紧张气氛,严重地影响了疫情防控局势。政府和媒体采取了多种措施,其中就包括新浪微博利用“微博辟谣”作为官方账号,集中公布影响较大、涉及较广的各类谣言。本文尝试使用“微博辟谣”所公布的信息,对此次“新冠肺炎”疫情期间流传的主要谣言进行内容的概括以及演化特点的分析。

“微博辟谣”工具从2020年1月21日起开始大量转发各官媒的辟谣消息,并且于2月5日起,每日发布一条当日重要辟谣信息汇总的消息。本文为了能够相对全面地了解“新冠肺炎”疫情期间谣言的内容,采集了2020年2月5日至2020年3月5日期间“微博辟谣”账号发送的“每日重要信息汇总”(2月8日信息“微博辟谣”无法显示,故没有收集)。该数据虽然并非囊括全网数据,但是该数据由新浪微博官方汇集,由地方公安等官微、权威媒体确认后,既能够确认消息为假,也能够准确界定为谣言,避免了其他途径找到的消息无法准确定为谣言的可能。该来源数据作为非完全统计,无法代表全网所有情况,但是具有一定的代表性,能够帮助我们了解谣言大致的内容和演化特点。

(三)“新冠肺炎”谣言的分类

此次收集的谣言数据各种各样:有谣言针对病毒来源和感染途径——“雪会把飘浮在空中的新冠病毒带下来”;有谣言针对防控措施——“吃鸡蛋防疫情”;有谣言针对管理措施——“解放军全面接管武汉”,等等。为更好地描绘谣言内容分布以及随时间演化的情况,本文参考其他文献分类做法[5],按照“不重不漏”的原则将谣言内容划分为如下几类:

第一大类谣言为病毒防治类,包括病毒信息和防护治疗举措。病毒信息主要指针对病毒传染源、传染途径、致病机理、发病症状的谣言,典型的谣言有“多批次人民币检测有新冠病毒”“病毒是武汉病毒研究所泄露”。防护治疗举措主要指针对预防治疗新冠肺炎的手段和举措的谣言,以及因防控不当造成的事故谣言,典型的谣言有“喝板蓝根和熏醋可以预防新冠肺炎”“家中空调温度调高可以抵御新型冠状病毒”。

第二大类谣言为医护资源类,包括医院管理情况和防控物资情况。医院管理情况主要指针对医院建设、建立方舱医院、隔离点,床位和大型医疗设备情况,以及医院内病人治疗情况等谣言,典型谣言有“武汉市一医院急诊科医护集体放假”“武汉市第一医院食堂蔬菜大米不够了”。防控物资情况主要指藥店开放情况,消毒水、口罩、体温计等防控物资供应及价格情况的谣言,典型谣言有“3天后武汉超市、药店关门”“私人邮寄口罩被海关征用”。

第三大类谣言为民生保障类。该类谣言主要针对居民日常使用的粮油、蔬菜、水果、肉蛋供应及价格,饮水安全及供应情况,北方地区供暖保障情况,电力保障情况,外出使用汽油的保障情况,典型的谣言有“某地存在多堆死亡鸡鸭大家千万不要到这里购买鸡鸭”“朝阳菜场封了”。

第四大类谣言为感染情况类。该类谣言主要针对人员感染和隔离的总量,本地居家人员感染或疑似感染情况,本地输入外来感染或疑似人员情况,个人因感染或隔离出现的生理和心理问题等,典型谣言有“全国确诊几十万病例”“北海港隔离300多人”“杜桥出租车确诊新冠”。

第五大类谣言为治理措施类。该类谣言主要针对城市社区治理措施,防疫检查点、交通道路管制、复工复课时间、网络信息渠道等,典型谣言有“有视频显示上海火车站人群拥挤”“公安部门禁止微信群傳播肺炎疫情否则封号”。

第六大类谣言为其他类。该类谣言主要指国外发生疫情情况、国外卫生组织对中国有关评价,封建迷信活动,综合性的辟谣信息,涉及干部医护人员个人事项的信息,以及其他与疫情无关信息,典型谣言有“网传新加坡步行街一武汉人被拘留隔离”“沙洋后港镇蛟尾村书记被杀”。而国外输入国内病例的信息归入第四大类。

(四)“新冠肺炎”谣言的内容及演化特点

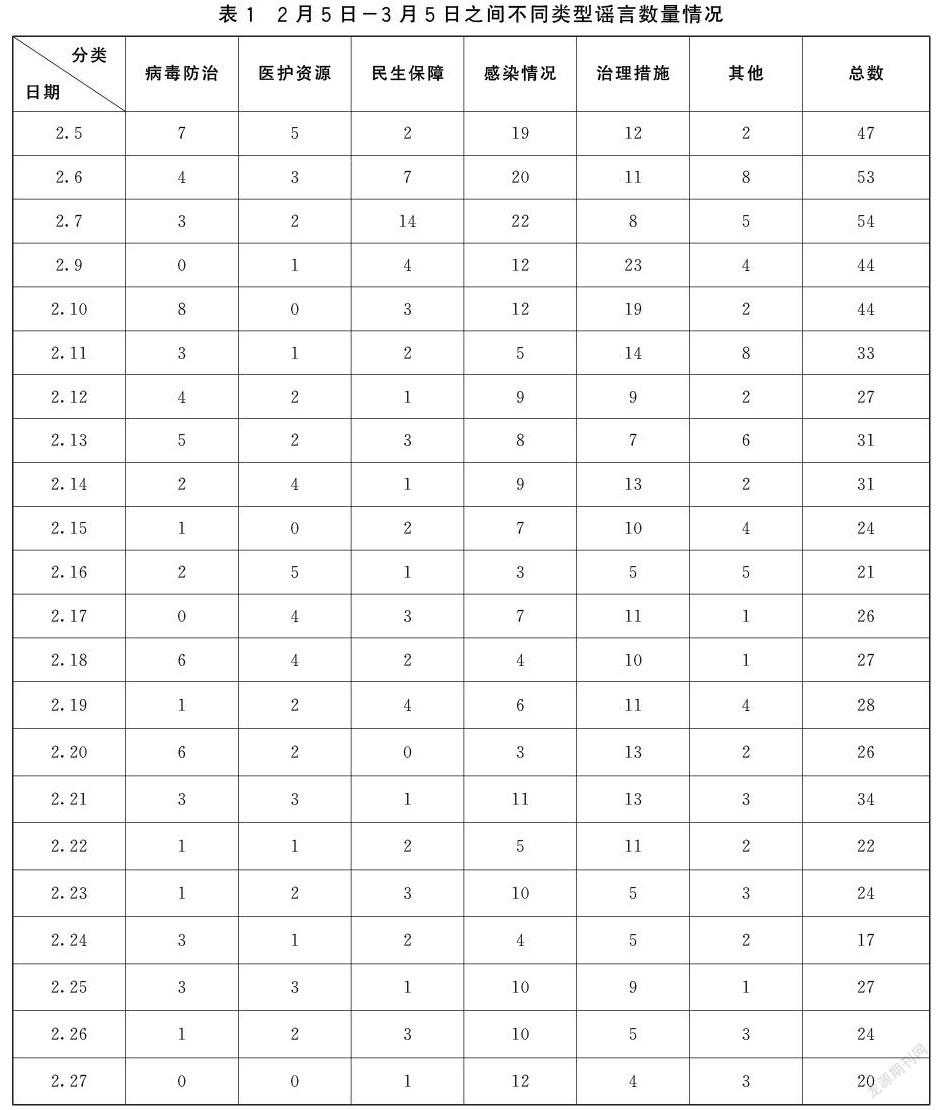

本文将所收集的谣言按照类别和日期进行排布,考察每一类谣言以及总体谣言数量随时间变化的情况,初步判断谣言有如下特点:

第一,谣言数量随疫情防控局势变化而变化。从谣言数量总体变化情况(表1、图1)可以看出,谣言在二月上半旬,也就是疫情防控初期及关键期,散布得相对比较猖獗,而在三月初,疫情已经得到初步控制时,尤其是全国除湖北以外,新增和疑似病例已经明显减少的时候,谣言的数量也相应随着减少。感染情况类和治理措施类亦是如此,在疫情防控早期各种措施和信息公开渠道不明,此时谣言相对较多。

第二,高编造成本、高关注度的谣言数量少但有爆发性。病毒防治和民生保障类数量长期在低位徘徊,但影响面大的谣言呈现点状爆发。病毒防治类总体因为编造谣言成本较高,可信度较低,辟谣方式简单,所以即便防控初期略高于后期,但是总体上在较低位徘徊。民生保障是涉及居民基本生活保障和社会稳定的重要工作,政府格外投入精力给予保障,所以超市、菜市关闭等此类谣言较少。但是该类谣言容易出现可信度较高的谣言,如2月10日病毒防治中出现酒精失火消息,以及2月7日自来水含氯过高消息,均导致谣言四起。

第三,低编造成本、高关注度的谣言数量多、分布广。感染情况类和治理措施类谣言编造成本较低,大量谣言均是某地发现疑似或确诊病例、某地要进行某种管制措施,该类谣言普遍发生在群众身边,造谣成本非常低,但极容易造成当地民众恐慌,因而该类消息最多且各地普遍都有。

第四,高编造成本、低关注度的谣言数量少且稳定。医护资源类和其他类谣言,因为涉及医院内管理、医护人员、国外信息,编造谣言成本较高,且与民众生活相对较远,谣言数量自始至终都维持在较低水平。

三、“新冠肺炎”谣言与历史上重大疫疾谣言的比较

中国历史上出现过多次传染性强、流行范围大的疫疾,其影响类似于“新冠肺炎”。无论是2003年非典型肺炎,还是1910年东北鼠疫,瘟疫流行期间同样散布着各式谣言,导致人心惶惶。下文回顾了历史上若干瘟疫流行期间民间谣言的内容,尝试通过与本次新冠肺炎期间谣言内容进行比较,透过相同或相近的谣言内容,分析突发公共卫生事件、谣言与公众社会心理的关系。

(一)非典型肺炎谣言(2002-2003年)

2002年冬,中国广东地区发现首例“非典型肺炎”患者,后迅速扩散蔓延至全国乃至东南亚地区。“非典型肺炎”是指严重急性呼吸综合征,英文简称SARS。该病具有较强的传染性,病患临床表现为高热、畏寒、咳嗽,重症患者有呼吸衰竭、脏器衰竭症状。截至2003年7月,SARS疫情基本得到控制的时候,我国累计感染确诊病例5327例,死亡349例[6]。

SARS危机蔓延的半年多里,广州、北京等全国10多个地区出现了大规模的谣言流传情况,甚至伴随着抢购生活必需品的社会性问题[7]。谣言最早开始出现在病情的发源地广州。2003年春节前后,“广州发生致命流感”“不明病毒一夜夺命”“鼠疫禽流感”等消息通过短信和网站迅速传播至广州周边的东莞等地。2003年2月8日左右,“不明病因肺炎”的流言传播到达顶点[8],引发公众抢购板蓝根等医药用品。虽然广州市政府2月11日正面回应谣言,但是2月12日开始流传的“盐荒米荒”谣言又招致抢购食盐、大米、食用油等物品的风潮[9]。

SARS期间流传最广、变异最多的谣言是关于防治非典的措施。非典疫情发生之初,广州流传板蓝根、食醋、罗红霉素可以预防病毒。相比城市,消息更闭塞的农村在2003年5月开始流传“喝绿豆稀饭可以防非典”的谣言。湖南常德、四川成都都有流传“出生婴儿降世就会说话”。该消息流传到湖北、贵州等地后,逐渐变异为“放鞭炮可以防治非典”,影响范围扩大至14个省份[10],一时间鞭炮甚至脱销。SARS期间还流传着“北京即将封城”和“要用飞机洒农药的方式进行全城消毒”等谣言。

(二)东北鼠疫谣言(1910-1911年)

1910-1911年,中国东北地区暴发烈性传染病肺鼠疫。肺鼠疫是由老鼠、旱獭等动物携带的鼠疫杆菌引发的自然疫源烈性传染病。人被感染之后,1-3天发病,出现剧烈咳嗽、咳血、呼吸困难,直至心力衰竭或出血而亡。据不完全统计,该疫病始自东北,蔓延至北京、天津、河北、上海等地,最终导致6万多人死亡[11]。

东北鼠疫期间,民间流传着很多谣言,其中影响最深、传播最广的一条谣言就是“日本人投毒井中”——指当时驻东北的日本人向井中投毒引发鼠疫。东北当时有《东三省日报》《盛京时报》[12]等报纸,确有报道称“中国村民抓获一名往井中投毒的日本间谍”。后民众因见东北之国人感染鼠疫者甚多,而日本人感染鼠疫者寥寥数人,死亡人数差距悬殊使得国人怀疑是日本人投毒所致。虽然该谣言最终被清政府所澄清,但是影响和传播范围广大,以至于河北承德、辽宁镇安及吉林榆树均发生了类似事件。

除此以外,当时东北还流传着“俄国人出兵东北,中俄即将开战”“俄国人日本人焚烧活人”的谣言。上海和天津流传较多的谣言有,“治疗鼠疫用的药需要人身合成”“防疫专抓面黄腹大之人”“猫尿、鸦片治鼠疫”。以上流言皆被当地政府和报纸批驳为谣言。当时还有地区每天都流传着鼠疫蔓延情况和死亡人数的谣言。比如,海参崴(符拉迪沃斯托克)发现五具华人尸体,系死于鼠疫;北京财政学堂的学生因误食草药暴毙而被传为死于鼠疫,等等。

(三)粤港澳鼠疫谣言(1894-1923年)

1894年广州、香港、澳门一带曾暴发鼠疫,香港、澳门均有大量人口死亡,广州死亡人数甚至达到了10余万人[13]。当时,因清政府已经签订不平等条约,广州、香港和澳门的社会治理分属不同主体。有学者[14]研究显示,因民众融入当地社会的情况不同、地方政府治理舉措不同,而造成了鼠疫期间当地流传的谣言内容有所不同。

由于当时人们对鼠疫疾病、公共卫生等自然科学知识认识有限,加之传统社会的文化习惯和观念的束缚影响,在鼠疫暴发初期,广州、香港、澳门三地均有流传鼠疫为“疫鬼”所致的谣言。如香港当地流传“华人深恐疫鬼为祟,禀请官长准赛会以禳”的谣言,再如澳门当地人认为夜深人静之时“常有砂石由空飞下”此为“疫鬼作祟”,而广州当地谣传将人病愈归为“咸谓神威所临,疫鬼退避,故得复生”。

面对疫情和谣言,三地政府采取了完全不同的措施,达成的效果也完全不同。港英政府不顾“华洋分治”的传统,采取强制隔离、逐家搜查、清洁消毒和埋葬死者等一系列激进的防疫措施[15],进一步加大了华人反对和抵制港英政府的情绪。当时有谣言称疫情因铁路而起,还有谣言称“港官欲毁太平山房屋(华人聚集区)”[16],更有谣言指香港总督罗便臣(William Robinson)特意投毒杀害在港华人[17]。而澳葡政府采用华绅作为管理和处置疫情的缓冲手法和举措,更容易为当地华人所接受,并没有产生如香港地区矛头直指政府的谣言。澳葡政府还及时跟进谣言以正视听,对相传“井中投掷香包、药物投入井中毒害人民”等谣言发布公告,解除民众疑惑。广州政府将防疫的希望全寄托于鬼神[18],竟然大肆请神除疫——“南(海)、番(禺)两邑宰竭诚往波罗南海神庙恭请铜鼓回省”。

(四)历史上突发公共卫生事件谣言间的比较

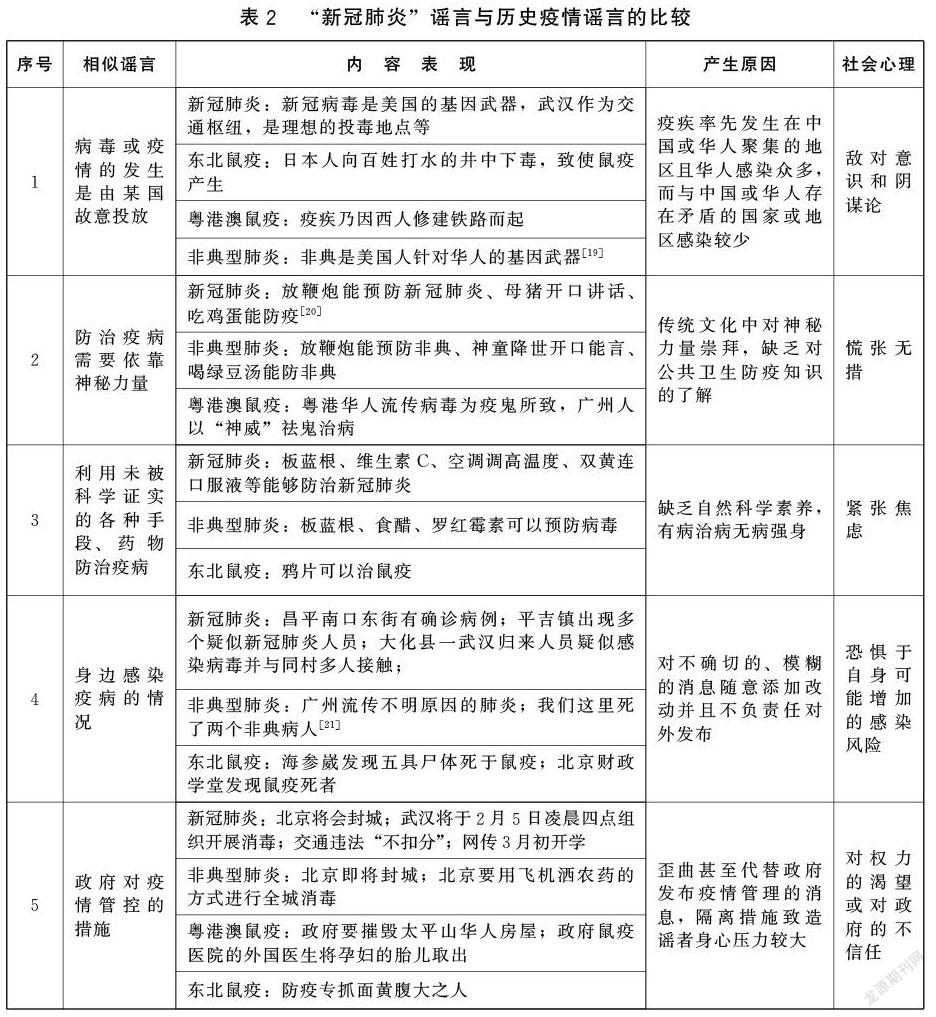

回顾历史上的突发公共卫生事件,笔者发现过去三次疫情期间流传的谣言与“新冠肺炎”疫情期间所产生的谣言有许多相似之处。尤其是2003年非典时期产生的谣言,无论从内容、话语方式还是流传暴发的时间、时机,与“新冠肺炎”中的谣言惊人相似甚至完全一致。在突发公共卫生事件中不断流传着重复的谣言,说明谣言的产生有其规律性,并且一定程度上反映了人们面对突发公共卫生事件时,所拥有的相似社会心理状态。下文尝试建立一种“相似谣言-内容表现-产生原因-社会心理”的四维理论分析框架,将四次突发公共卫生事件中相同或相似的谣言进行归纳、整理,分析产生相似谣言的原因及其映射出的公众社会心理状态,作为进一步研究突发公共卫生事件谣言产生机制的基础和逻辑前提。

经表2汇总发现,历次重大公共卫生事件中所流传的谣言,其内容表现和事件指向性上确实存在相同或相似之处。在疫情发生之初,四次疫情都出现了“外国投毒说”的谣言;在不了解疫情的致病原因,缺乏有效防止措施的时候,广泛出现“神秘力量”“无科学依据”的谣言;在中后期疫情管理当中,还出现了身边感染信息、政府应对措施的谣言。总体说明人们在面对突如其来的重大疫情事件时,存在普遍类似的共同心理:对病毒来源不明、感染途径不明而导致的慌张,对防疫治病手段不清楚而产生的焦虑紧张,对于疫情扩大、身边感染情况不了解而产生的恐惧等情绪。显然特殊状态下公众具有的共同社会心理为谣言的产生和传播提供了基础。

四、突发公共卫生事件谣言产生的深层机制

规律就是重复性、周期性现象发生的逻辑。突发公共卫生事件中不断重现的谣言,说明谣言不是简单凭空产生、随意捏造的谎言,而是潜藏在公众社会心理中的某些深层机制,在遭遇性、突发性危机作用下的一种外化和集体性的反应。奥尔波特[22]指出,“谣言丝毫不是偶尔产生的,它不是一个简单的次要的症状,相反谣言促动了社会深层的机制”。因此,要挖掘谣言产生的深层机制,需要不断穿越历史和人心,深究公众面对危机时所处的社会治理结构、政治意识形态以及因此形成的社会心理状态。下面本文就借鉴社会心理学和传播心理学的相关理论,对突发公共卫生事件谣言的产生规律进行尝试性的解释。

(一)谣言的产生是公众世界观秩序被扰乱后的慌忙重构

人面对突然爆发的危机,总是显得慌乱和焦虑。“新冠肺炎”是一种新型的、有致命危险的冠状病毒引发的疾病,公众此前从未接触和认识过,并且“病毒来源于何处”“如何感染人类的”“如何有效治疗”等问题,在疫情暴发之初没有明确的答案。所以,“新冠肺炎”的初期谣言流传数量最多,而且谣言皆指向病毒来源、感染途径和防治手段。奥尔波特认为,谣言的产生与事情的重要性和事件的模糊性有关。“新冠病毒”的重要性引起了公众的广泛关注,而其来源和防治的模糊性让公众产生困惑,原本有序的世界观开始受到扰乱。

社会心理学[23]认为,社会现实是被构建出来的,“人们总有一种不可抑制的冲动,想要解释行为,对其归因,以使其变得秩序井然”。当人们原本有序的世界观开始混乱,出现了与自身切实相关的无法解释的模糊现象时,人们便会产生强烈的解释和自洽的冲动,以填补世界观中模糊的空白区域,从而达成塞尔[24]所说的心灵与世界的相互适应。谣言的出现恰逢其时,又最能满足和实现该功能。在强烈的主观动机支配下,公众观察事物和接受信息的时候会出现认识的歪曲,并且会出现判断性的失误,甚至选择性接受自己认为“需要”的信息。传播学的研究[25]显示,受传者在接受信息时倾向于选择与他们立场一致、信仰吻合的消息,以强化他们自己原有的态度。比如,“病毒是武汉病毒所泄露的”的谣言之所以广为流传,是因为它“回答”了关于病毒“为什么发生在武汉当地(病毒所在武汉)、为什么具有较强的感染性和致命性(病毒所人为研制的)”的问题,并且存在“武小华博士要求石正丽(武汉病毒所研究院)公开对质”等与此相关联的谣言来共同加强解释。因此,突发公共卫生事件触发了公众世界观秩序的紊乱,谣言的产生是公众在慌乱情况下寻求恢复秩序的一种解释和重构行为。

(二)谣言的产生是公众意识形态的集体具象化

突发公共卫生事件中的谣言还显现出了相当的政治意蕴。上文表2中有关病毒来源的谣言均提到了,病毒是由存在敌对或矛盾关系的对立国投毒所致。像粤港澳鼠疫期间,香港华人传统的生活理念和生活习惯与港英政府施行的激进防疫措施之间矛盾重重,故而流传的谣言都在有意无意地对香港当局进行丑化和污名化。事实上,不仅是突发公共卫生事件,中国盛传的谣言都具有类似社会矛盾加剧等强烈的政治诱因[26]。而谣言受众群体的意识形态居间起到重要作用。

意识形态是含义较广的概念,有学者统计其内涵不少于十几种。马克思、恩格斯认为阶级性是意识形态的鲜明内涵,是构筑社会思想的上层空间,是一定社会或一定阶级、集团基于自身根本利益对现存社会关系的反映而形成的理论体系。具有不同意识形态的群体在制造谣言、传播谣言时会反映出其自身的根本利益,甚至是所代表的阶级属性。马得勇[27]通过实证研究指出,“左”派群体更倾向于认同与政府立场一致的谣言,更不愿意相信批评政府的谣言,而右派群体的倾向性则相反。至于意识形态为何会影响人们信任或怀疑信息,国外有研究[28]提出了“动机型推理”理论,认为群体在面对与自己政治立场一致的信息时,会更愿意赞同或相信,面对不同政治立场的信息时,因怀疑其动机立场的问题,而更愿意否定其可信性。

“新冠肺炎”疫情期间关于“美国投毒”的谣言能够广泛流传,正是因为美国在过去两年策划了多起针对中国的不友好举措,例如,“中美贸易纠纷”“中兴事件”“华为事件”等,形成了中国人对美国糟糕的“集体记忆”。谣言在传播过程中,每个信息参与者都把不利于美国的进行保留或添加,通过一次次人与人的信息对接中的加工重组,不断强化和放大内心中具有政治倾向的文化模式,最终产生了异化和畸变后的谣言。值得注意的是,还有部分针对政府管理的谣言也是少数群体对政府公权力不信任的表现,同样是群体意识形态的一种表达。

(三)谣言的产生是公众渴望深度介入公共事务的表达

表面上看,谣言的产生和传播是对突发公共卫生事件带来的不安、焦虑和愤懑的一种宣泄。个人通过造谣或传谣的手段,向公众传递病毒传染的危机感,因隔离管控造成的不适感,引发集体性的非理性负面情绪,可以理解为压抑情绪的对外释放。如上文(见图2)所示,“新冠肺炎”期间出现大量关于身边感染情况的谣言正是如此。但是,信息亦代表权力,向公众扩散身边感染疫情的谣言,引发公众的关注和重视,可以理解为话语权力的展现。透过麦克兰利提出的权力动机理论可以理解该现象。疫情中的个体对社会公共事务展现了浓厚的兴趣,其背后都蕴含着较强的权力欲望和权力动机。“新冠肺炎”期间流传许多关于政府城市管理的谣言(见图2),像“北京将会封城”“3月初开学”“交通违法不扣分”等;其他三次疫情期间也发现了类似诸如“北京要用飞机洒农药的方式进行全城消毒”“政府要摧毁太平山华人房屋”等谣言(见表2)。该类明显是需要政府官方发布的信息,被造谣者率先通过谣言的形式发布和传播,表达的是对话语权力的渴望,以及深度介入公共事务的向往。美国学者孔飞力在《叫魂》[29]一书中讲述了乾隆年间有一种名为“叫魂”的谣言在民间和宫廷流传——通过术士作法于受害者毛发、衣服之上,就可以使他发病甚至死去。“在这样一个世界里,妖术即是一种权力的幻觉,也是每一个人的一种潜在的权力补偿。”在管控极为严格的“新冠肺炎”期间,权力变得更加集中和稀缺,谣言则提供了一种行使权力的幻觉,其实质是对权力和介入公共事务的渴望。

五、对策与建议

(一)建立符合谣言随疫情联动变化规律的预防性、前置性工作机制

本研究从历史的角度分析了谣言在突发性公共卫生事件中重复发生的规律,发现谣言的产生、传播和演变与疫情的产生和变化之间存在着明确的关联规律。疫情发生之初,多为因病毒来源、防治措施等模糊性造成的恐慌性造谣;疫情发展中后期则更多表现为因信息不明而传出身边感染情况以及政府管理举措的谣言。掌握谣言发生时机和内容的规律,能为精准辟谣和前置性防止提供基础和可能。突发公共卫生事件初期,应广泛邀请病毒专家、疫情专家和应急管理专家,对致病原因、感染途径和防治措施进行系统性和专业性的科学普及教育工作。同时,应加大民生保障的工作力度,避免造成恐慌性抢购。“新冠肺炎”疫情期间,各地政府就非常注重初期的民生保障工作。所以,与民生保障相关的谣言就较少。总之,突发性公共卫生事件初期应尽可能地扩大信息公开的力度,任何“拖、瞒、捂”的行为都会因卫生事件的强传染性造成更加被动的局面。

(二)以大范围积极心理教育破除谣言传播的社会心理基础

谣言得以大范围传播和蔓延,说明人群中普遍存在接纳谣言的社会心理需求和思想意识基础。“新冠肺炎”疫情期间,基于中美大国博弈中敌对情绪而产生的类似美国投毒谣言,与民众对不友好国家的厌烦有关。类似情况在东北鼠疫、非典型肺炎以及粤港澳鼠疫期间均有所体现。我国治理谣言普遍采用针对患者、心理障碍者等人员的事后心理干预,尚缺乏针对谣言传播社会心理基础的积极心理教育干预。国家卫健委在疫情期间发布了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危機干预指导原则》,明确针对新冠患者、患者家属、疫区人群等特定群体,是一种强心理干预的手段,并非针对全部公民的心理教育。本文建议在类似突发公共卫生事件中,应该积极面向全体公民,开展针对谣言产生的社会心理机制的心理健康教育。以讲解为何会轻信和传播谣言的典型心理为主要内容,代替简单“不信谣、不传谣”的通知式宣传,用科学准确的方式破除谣言传播的社会心理基础。

(三)建立透明公开的立体信息发布平台和渠道多元、信息畅通的官民沟通体系

谣言的背后往往是民众的诉求甚至是带有意识形态色彩的权力欲表达。遏止谣言的手段不能简简单单看成戳穿谎言或纠正错误,而应该从对谣言个案的矫正中看到谣言的普遍性和背后的需求。如马得勇的研究[30]所示,“谣言的生成具有深厚的心理和意识形态根源,仅靠发布辟谣信息或惩罚造谣者不可能从根本上消除谣言的流传”。当前,治理谣言的手段以“堵”为主——官方媒体或主流媒体“辟谣”、公安系统依法拘留等,缺乏分析总结谣言背后需求后,以“疏”为辅的治理措施。在突发公共卫生事件中,民众缺少表达需要和诉求的话语通道,或已设置的部分通道未发挥作用,导致公众生活保障等疫情中关键需求问题无法向上传递,只能通过有意识的舆情和无意识的谣言表达诉求。预防和治理谣言在突发公共卫生事件中扩散蔓延,需要建立包括民情上达、权威发布在内的多元信息渠道。同时,需要注意辟谣过程的话语选择与受众立场、世界观等意识形态的吻合度。

参考文献:

[1]卡普费雷.谣言:世界最古老的传媒[M]郑若麟,译.上海:上海人民出版社,2018:5.

[2]法尔热.法国大革命前夕的舆论与谣言[M]陈旻乐,译.上海:文汇出版社,2018:77.

[3]黄毅峰.社会冲突视阈下的谣言行动逻辑探析[J]天津行政学院学报,2010,12(5):29-35.

[4]荣格.原型与集体无意识[M]徐德林,译.北京:国际文化出版公司,2011:5.

[5]刘锐.地方重大舆情危机特征及干预效果影响因素——基于2003年以来110起地方政府重大舆情危机的实证分析[J]情报杂志,2015(6):93-99.

[6]卫生部最后一次公布每日疫情:中国内地无非典病人[EB/OL]华夏经纬网,(2003-08-17)[2021-08-28]http://www.huaxia.com/xw/dlxw/2003/08/234782.html.

[7]周晓虹.传播的畸变——对“SARS”传言的一种社会心理学分析[J]社会学研究,2003(6):43-54.

[8]牟婕.谣言止于媒体——广州非典型肺炎事件反思[J]山东试听,2003(5):33-35.

[9]薛晓峰,田小平,李波.与谣言的较量——广东平息“非典型肺炎”[J]中国记者,2003(4):30-31.

[10]《南方周末》:流言4天飞传14省[EB/OL]搜狐网,(2003-5-15)[2021-08-28]https://business.sohu.com/79/79/article209277979.shtml.

[11]焦润明.1910—1911年的东北大鼠疫及朝野应对措施[J]近代史研究,2006(5):106-124.

[12]王学良.美国与中国东北[M]长春:吉林文史出版社,1991:179.

[13]历史影像1894年粤港大鼠疫[EB/OL]搜狐网,(2020-03-04)[2021-08-28]https://cul.qq.com/a/20160525/012499.htm.

[14][16][18]黄庆林.疾疫、谣言与19世纪末年粤港澳地区的社会治理[J]社会工作与管理,2019(11):80-92.

[15][17]杨祥银.1894年香港鼠疫谣言与政府应对措施[J]浙江社会科学,2017(6):102-108.

[19]童增.从基因武器谈非典[EB/OL](2003-10-26)[2021-08-28]http://ent.sina.com.cn/2003-10-26/0534221421.html.

[20]“母猪开口讲话 吃鸡蛋防疫情”?警方:抓了![EB/OL]贵州都市报,(2020-02-06)[2021-08-28]http://news.gzdsw.com/gz/2020/0206/105976.html.

[21]刘萍.谣言:源于恐慌 止于智者——谈谈产生谣言的社会心理机制[J]中国改革,2003(6):12.

[22]奥尔波特.谣言心理学[M]刘水平,梁元元,黄鹏,译.沈阳:辽宁教育出版社,2003:3.

[23]戴维迈尔斯.社会心理学(第11版)[M]侯玉波,乐国安,张智勇,译.北京:人民邮电出版社,2016:5.

[24]塞尔.心灵、语言和社会[M]李步楼,译.上海:上海译文出版社,2001:106.

[25]郭小安.谣言传播与社会心理——义和团运动时期谣言传播的心理学解读[J]武汉大学学报(社会科学版),2008(4):206-210.

[26]郭小安.网络谣言的政治诱因:理论整合与中国经验[J]武汉大学学报(人文科学版),2013(3):120-124.

[27][30]马得勇.“匹配效应”:政治谣言的心理及意识形态根源[J]政治学研究,2018(5):54-66.

[28]NYHAN B, REIFLER J.When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions[J]Political Behavior,2010,32(2): 303-330.

[29]孔飞力.叫魂——1768年中国妖术大恐慌[M]陈兼,刘昶,译.上海:上海三联书店,1999:301.

Abstract:During public health emergencies, the spread of rumors is not only easy to cause social panic, but also detrimental to the credibility of the government, greatly affecting the overall management of the epidemic. The suppression of rumors cannot simply rely on “refuting rumors” which multiple subjects join in, but requires insight into the social psychological demands and ideological expression behind rumors as a group of unconscious activities. This article collates and collects the rumors that prevailed during the period of “2020 New Coronavirus”, “2003 SARS Pneumonia”,“1910 Northeast Plague” and “1894 Guangdong, Hong Kong and Macao Plague”. It attempts to analyze and explain the reasons for the regular recurrence of rumors during the major epidemics by establishing a historical comparative framework, namely, the emergence of rumors is the hasty reconstruction after the public world outlook order is disturbed, the collective concretization of public ideology and the expression of public desire to deeply intervene in public affairs. In view of this, the management of rumors must be based on the control of the change law of the relationship between rumors and epidemic situation, setting up preventive pre-existing working mechanism, and comprehensively using multi-channel and multi-mechanism for prevention and control.

Keywords:Public Health Emergencies; Rumors; Generation Mechanism; Historical Comparison; Social Psychology

(責任编辑 王 玉)