地方党组织全面引领治理现象的发生机制

王磊 曾庆捷

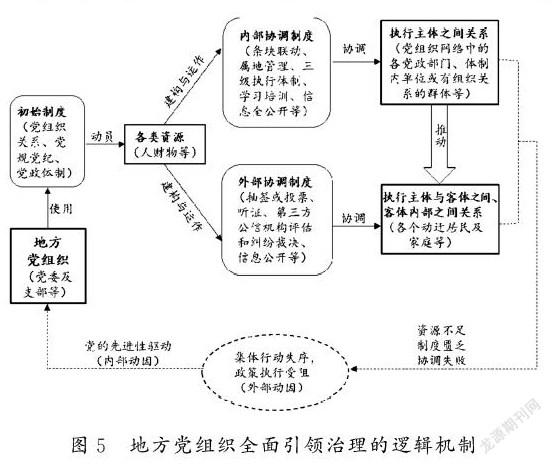

摘 要:中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。从公共政策层面看,地方党组织的领导既表现在宏观的政策决策上,如制定方针路线;也可体现在中微观的政策执行中,如全面引领治理过程。在制定方针路线与全面引领治理之间的行为选择中,地方党组织采取后一种行为方式的发生机制是什么?除受党的先进性、上级要求等因素影响外,通过对地方动迁政策实践的个案研究发现,由于复杂政策的“网络性”要求有效的协调制度,制度建构和运作需投入大量资源,而市场或行政机制下的执行方式存在资源投入不足和协调制度匮乏,导致地方治理陷入集体行动困境,进而催生地方党组织全面引领地方治理。基于党章党纪等初始制度,地方党组织得以动员大量资源,进而成功建构和运作内部协调制度和外部协调制度,并分别实现对政策执行主体、主客体之间和客体内部的关系协调,推动了地方善治。

关键词:全面引领治理;地方党组织;资源动员;协调制度

一、问题的提出

中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心,党的地方委员会肩负着贯彻党中央精神、执行党中央决定的政治任务,这和西方议会制中政党的中央与地方较松散的联系有着本质不同。在此背景下,我国地方党组织肩负着实现地方有效治理的任务,若地方治理不畅,则地方党组织就有责任解决该问题。实践中,地方党组织不仅领导地方治理的决策方向,也可全面引领地方治理的执行过程。我国地方出现的诸多党组织全面引领治理现象,不仅是履行上级任务要求,更是回应地方治理的现实需要,彰显了“中国之治”的创新性与独特性。从公共政策角度看,围绕党组织在地方治理中的(领导)行为动因①,主要包括三方面:

其一,内在的组织属性。该观点主要从党组织的内因出发,强调党的内在品质、能力和意愿(如先进性或先锋队性质、党的宗旨和目标、党建需要等)驱使着党在各种治理领域的行动,奠定了党组织的行为基础。例如,“共产党在新的历史时期的任务就是……把党的先进性要求转化为全党的实际行动,贯彻到党的全部执政活动中去”[1];在很多实际治理活动中,“党建”成为影响治理效能的重要因素[2][3]。

其二,上级组织的压力驱动。该观点主要强调上级部门通过体制或制度等赋予的权威关系,来影响地方党组织的行为取向,对地方党组织进行单向推动。尽管学界关注较少,但政党的相关制度规范等都表明了上级组织对下级组织拥有明确的权威[4],进而影响地方党组织在治理中的行为表现。

其三,外部性机制的失效。其他治理机制的失效导致治理活动中的党组织领导强化现象,以推进治理。这表明地方党组织加强领导的客观必要性。例如,近代以来,其他阶级或政党力量无法有效推进完成民主革命任务、带领中国进行国际竞争,唯有中国共产党才能领导和推动中国的现代化[5];官僚制度中出现的组织问题是催生党组织开展相关治理活动的外部性根源[6]。

上述观点为理解地方治理中的党组织行为动因提供了深刻阐释:第一、二种解释是从党的内因出发,强调了党的领导核心作用;第三种解释从外因出发,但它并未对地方党组织全面引领治理现象给出更彻底的中微观分析。根据《中国共产党地方委员会工作条例》,“党的地方委员会在本地区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用”,并对本地区各方面的建设“实行全面领导”,“主要实行政治、思想和组织领导,把方向、管大局、作决策、保落实”,“动员、组织所属党组织和广大党员,团结带领群众实现党的目标任务”。这反映地方委员会的领导范围包括地方治理的各方面,而“领导”方式主要包括两类:一是主要从宏观层面,注重对大局、方向性的路线方针政策进行领导,尤其表现在政策决策方面;二是从宏观到微观,既注重对路线方针政策的领导,又注重对细节、落实性的动员协调工作进行领导,表现在政策决策和政策执行两方面,如地方党组织全面引领治理现象。在这两种方式之间,前者是后者的基础,后者是对前者的深化,后者包括前者。那么,地方党组织在治理实践中如何确定“领导”的行动范围,以实现更有效的治理?

在中央和上级领导下,党的地方委员会必须遵循“坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,结合本地区实际创造性开展工作”[7]的原则,这就为地方党组织领导地方治理提供了一定的调试空间,如在上述两种“领导”间进行适度、合理的调整。然而,在地方治理中,地方党组织如何确定合适的领导模式呢?尽管党的先进性、上级要求等因素会影响地方党组织的行为取向,但从理性选择角度看(考虑公共政策的实施成本和效率等),由于全面引领治理的领导方式给组织带来的成本要大于大局或方向性的领导方式,因此后者更可能成为组织的优先选择。但是,为何地方党组织会在一些公共政策领域采用全面引领治理的领导方式,而在其他领域采取方向性的领导方式,并将具体政策执行(甚至一些政策制定事务)委托给政府呢?因此,全面引领治理现象的产生动因不仅包括党的先进性和上级要求等因素,同时还可能受到某些外部因素的驱动。进一步,在上述两种领导方式之间,是否涉及深度领导执行过程构成了两者的显著区别,这意味着,地方党组织采取全面引领治理的外部动因极可能源于政策执行问题。综上,本研究将集中回答:从外因角度,地方党组织全面引领治理现象发生的因果机制是什么?

二、一个解释框架:地方党组织全面引领治理的逻辑

本研究将先从中观的组织层次[8][9]、以政策执行的网络视角[10]来表明地方治理中的公共政策经常面临两个问题:较高的网络性和较低的制度化程度。我国地方治理有很强的执行色彩,这源于:地方政府权力由中央授予,整体看,地方政府是在执行中央整体治理规划;地方在治理中有一定自由裁量权,政策执行包含了大量博弈和再决策[11],我国大量政策执行是一个兼具决策与执行的综合过程,政策执行是地方治理的关键。

(一)公共政策的网络性

我国地方治理中的复杂政策经常面临着较高的“网络性”,如城市动拆迁、综合治理、医疗体制改革等,常常是在很高的“网络性”情境下推行,而道路交通管理、垃圾分类等政策的“网络性”程度相对较低。从政策执行理论看,尽管组织内部视角强调组织内部因素会影响执行[12],如一些对政府组织的讨论[13],但组织间视角指出:(1)普遍看,当代公共政策更复杂、变动,要求众多的主体之间相互协调合作以推进执行。例如,一些地方为缓解财政压力、提升执行效率而引入市场化的政策执行方式,导致政策执行网络变得更加复杂。(2)从我国体制的特殊性看,大量的利益相关者被排除在地方治理的政策决策圈外,他们常常选择影响执行过程。上述表明中国政策执行充满了组织间的博弈、再决策。除科层组织外,企业、社会组织、群众或家庭经常介入执行过程。所以,网络性是影响我国地方治理(或執行)成效的一个重要因素。

(二)政策环境的制度化程度

制度是协调组织间网络关系的工具,制度化程度的高低会影响多主体间的合作成效,而我国地方上的很多复杂政策经常面临较低的制度化问题。面对网络事实,组织间视角认为,执行组织间的资源依赖关系、组织间协调机制和协调水平会影响政策执行[14][15][16]。面对复杂性公共政策,单一组织因资源不足而需依赖其他组织的合作,为实现有效合作,组织间的协调制度(或机制)和协调水平变得很重要,并成为“形塑人们互动关系的约束”[17]。尽管我国一些地方政府有时握有各种丰富资源,但研究表明,地方政府的利益集团特性、财税动机[18][19]会使其不愿将资源转化为协调机制和协调能力[20][21]。地方政府为了地方或部门利益而轻视制度建构,甚至突破规制;同时在财权上收、事权下压下,基层政府的有限资源被众多部门分割,基层部门更难动员足够资源以建构协调制度。如果市场主体再被引入政策执行,这要求更高的协调能力和资源投入,但以利润为核心的企业同样可能倾向逃避制度建构,甚至超越规制。协调成本造成市场和地方政府放弃协调制度的建构,在复杂、变动的政策环境下,地方治理面临着政策执行梗阻、替代机制匮乏的问题。所以,制度化程度是影响地方治理成效的另一重要因素。

(三)地方党组织全面引领治理的逻辑

根据图1,当地方面临复杂性公共政策,政策主体呈现高度的网络性,而其政策的外在制度环境却缺少充足、有效的协调制度。因此,如何找到并投入足够资源来建构并运作协调制度,成为复杂政策获得成功的关键。在实践中,企业和专业型官僚机构无法投入足够资源并建构有效的协调制度,导致地方治理出现集体行动失序、政策失效,迫使地方党组织全面引领地方政策过程的各细节。与企业或专业型官僚机构[22]比,地方党组织在权威基础、思想意识、纪律规范、成员数量和地位、组织权力和规模、动员机制和资源链接等方面有很大优势[23],党规党纪、党管干部等制度使地方党组织有突出的资源动员能力,并打破了资源依赖假设。地方党组织有极强能力去动员各种资源以建构并运作协调制度。因此,在党的先进性和先锋队性质等内因基础上,地方或基层党组织进行全面引领治理的外在动因主要是资源动员失败导致的协调制度匮乏。

本文对S市及中心城区T区的动迁(即“动拆迁”“拆迁”或“旧改”,均指在旧区改造过程中拆除原有房屋并实施土地再开发的过程)政策执行经验(1991-2013)进行质性分析并回答核心问题,考虑如下:(1)动拆迁实践是一种典型的复杂性公共政策。一方面,动迁政策构成我国城市更新工作的关键,牵连面广,其工作内容涉及经济、法律、社会等多种层面,参与主体数量大、身份杂、诉求多样,这些主体一般包括了地方政府及多种职能部门、大量的动迁居民、开发商和动拆迁公司等,使得动迁政策的执行极具复杂性、动态性,构成了一个具有高度“网络性”的复杂性公共政策;另一方面,正是由于动拆迁实践具有复杂、动态的“网络性”特点,这导致长期以来的动迁政策缺乏与之匹配的协调制度,协调制度的制度化程度较低,常常导致动迁工作矛盾丛生、执行受阻。因此,基于动迁案例提炼出的地方治理机制,对于复杂政策执行的一般规律有较强的揭示作用。(2)S市及中心城区T区的动迁政策及执行经验构成了一个典型的动拆迁实践案例。从中央到地方,动迁政策表现为顶层趋同与基层分化,各地方因地制宜地调试政策。自改革开放以来,S市为我国东部最发达城市之一,与其他地方比,S市自1990年代初就开始实施大规模动拆迁,动迁政策实施早、历史久、规模大、经验足,存在较成熟的动拆迁市场,且探索出诸多执行经验(如土地储备中心制度)被推广至全国(包括T区,T区为该市的核心城区之一),具有典型性。笔者从2013年开始对该市及T区动迁执行经验进行持续跟踪,包括搜集动迁内部档案资料、官方政策文件、司法判决资料等,以及访谈地方政府人员等,获得了大量的一手资料。本文中关于S市及该市中的区、街道、村等地名,均作匿名处理。

三、治理困境与党组织全面引领治理的形成——以S市动拆迁政策为例

在政策执行中,地方政府有多种执行方式。本部分将表明,S市为了不断改善动迁政策的实施效果,其实施方法先后经历了市场模式、(专业型)官僚模式和党组织全面引领治理模式的变迁。在不同模式下,面对复杂公共政策的高度網络性,不同主导者在资源投入和协调制度的建构方面呈现差异,并导致了不同的政策效果。

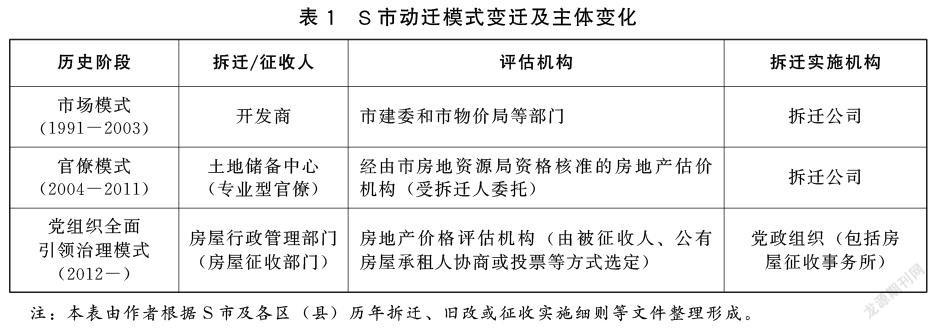

从中央条例到地方细则,动迁政策展现了国家指导、各地因地制宜的治理传统。在早期,动迁实践均倾向行政强拆,突出效率,“重建设进度,轻拆迁管理”[24]。从执行主体看,动迁工作主要涉及拆迁人、评估机构和拆迁实施单位。在1991年的《城市房屋拆迁管理条例》[25](“91条例”)中,拆迁人是建设单位或个人,在2001年的《城市房屋拆迁管理条例》[26](“01条例”)中,拆迁人为单位,这些拆迁人主要有五种:开发商、经批准自行建房的国家机关和企事业单位、基层政府、建设部门、土地整理(或储备)中心,而开发商是城市中最活跃的拆迁人[27]。此外,两条例都允许拆迁人“自行”或“委托”拆迁,早期政策为市场力量的介入提供了空间,同时地方政府主要承担领导、主管或监督管理的工作。由于拆迁的专业性、复杂性和成本问题,拆迁人往往将其委托给拆迁公司,遵循了市场专业化分工的要求。另外,早期的拆迁补偿评估机构多被政府主导。为理解动迁政策演变,笔者将S市的动迁实践分为三个时期(见表1)。

(一)市场模式下的动迁执行

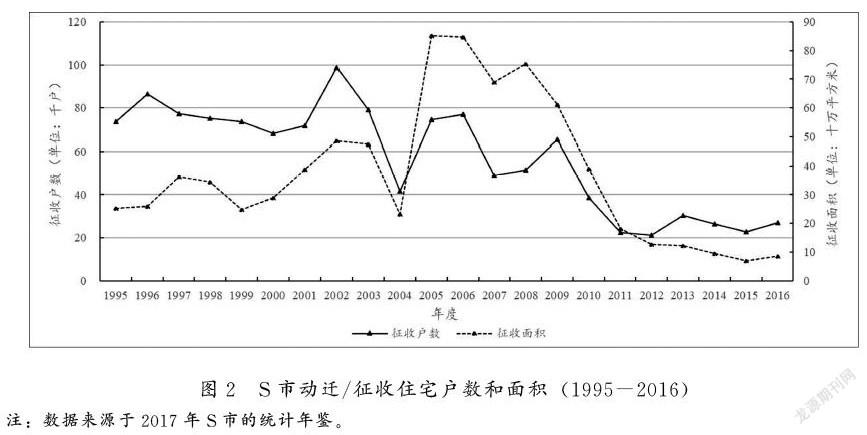

20世纪90年代初,S市开始大规模旧改,提出“到本世纪末完成市区365万平方米危棚简屋改造”[28]。早期财政压力等迫使地方政府引入私人资本进行动迁[29]。2004年前,当时房价较低、补偿标准不算高、安置房源较为充足,动迁成本也较低,动迁工作较易推行,开发商是S市最活跃、普遍的拆迁人,并愿意承揽前期拆迁工作,然后以合同方式委托(参见“01条例”)给拆迁公司,因而市场化最彻底。地方政府一般不直接介入拆迁,仅实施监督管理,不得接受拆迁委托(参见“91条例”和“01条例”)。早期政策留给开发商、政府(作为评估机构)和拆迁公司很大自由裁量权并形成了弱约束环境,如在面积认定、补偿标准、安置办法等方面,发生了很多补偿不到位、安置不落实或拆迁不得当等问题,各种纠纷和上访不断产生。关于弱约束,在从计划到市场转型时,针对市场的规制并未及时、充分建构,甚至早期政府规定“县级以上地方人民政府……对在城市房屋拆迁工作中有突出贡献的单位或者个人给予奖励”(参见“91条例”)。激增的纠纷、上访等促使中央于2003年发布通知[30],要求加强对拆迁单位、拆迁评估单位和拆迁实施单位等的管理,控制市场风险,同时要求管理部门做好依法行政、组织领导、监督检查、认真解决拆迁投诉问题等。

此时,S市也受动迁纠纷困扰,但因开发商与政府的关系、评估机构也由政府扮演,这促使该市于2003年8月开始整治拆迁公司,“加强对城市房屋拆迁单位的管理,进一步规范房屋拆迁行为”,“维护拆迁当事人的合法权益和社会稳定”[31]。根据“91条例”“01条例”和其他相关规定[32],拆迁公司须取得“房屋拆迁资格证书”,这为拆迁市场确立了市场准入制度。自1990年代起,S市注册成立大量拆迁公司,其资本性质和业务能力差异很大[33],可在全市范围承接拆迁项目并形成竞争[34]。早期拆迁问题已迫使中央和部委颁布了“01条例”、《建设部关于贯彻〈城市房屋拆迁管理条例〉的通知》[35]等,规制拆迁市场。在2003年8月,S市针对全市拥有拆迁资格证书或临时证书的138家拆迁单位进行整顿并归并整合为78家,取消、归并60家,实际取消25家(不规范、业务能力差的)公司的拆迁资格[36][37]。2003年整顿后,具有拆迁资格的公司数量锐减。另外,笔者发现,历年被取消资格的拆迁公司多为私人或混合资本投资形式,政府更倾向将动迁委托给有国企背景的拆迁公司,它们与地方政府关系紧密、实力强、协调方便。这表明,中央和地方在加强规制拆迁市场。

随着房价上升(使居民对补偿要求提高)、安置房源紧张、中央强拆禁令和S市整治行动,动迁难度上升,纠纷更易产生。对此,开发商和动迁公司自然不愿投入大量资源以协调解决各种纠纷,开发商不愿充当拆迁人、接手拆迁,动迁进度变缓。一些开发商谈道:“动拆迁简直像无底洞一样。先拆的本已搬走,后拆的赶上政策变了需要多补偿些。结果,获得更多补偿的后拆的还不愿意走,先拆走的又回来闹!拆迁成本一直在上升,何时是尽头?”[38]在2003、2004年,动迁进度大大变慢(见图2)。需指出,动迁速度的降低并非因政府减小了动迁目标。“‘十五’初期,全市中心城区迫切需要改造的二级旧里以下房屋仍有1700余万平方米。2000年,市委七届七次全会提出加快旧区改造的要求”[39]。市场机制在提升政策执行效率、缓和财政压力时,却导致了社会矛盾和政策受阻的问题。

(二)作为替代方案的(专业型)官僚模式

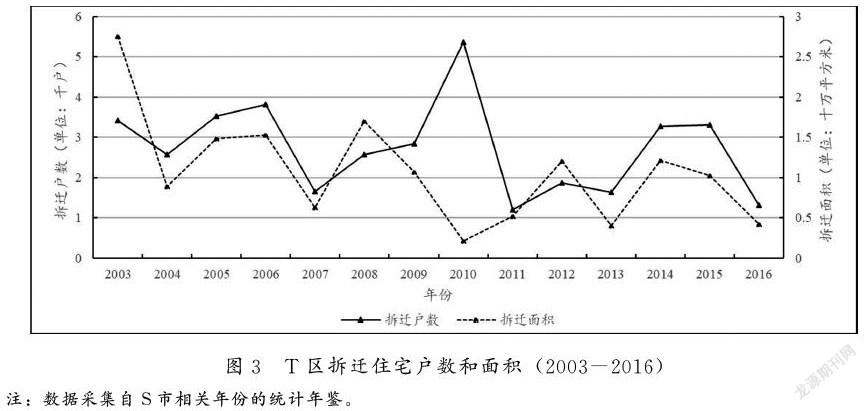

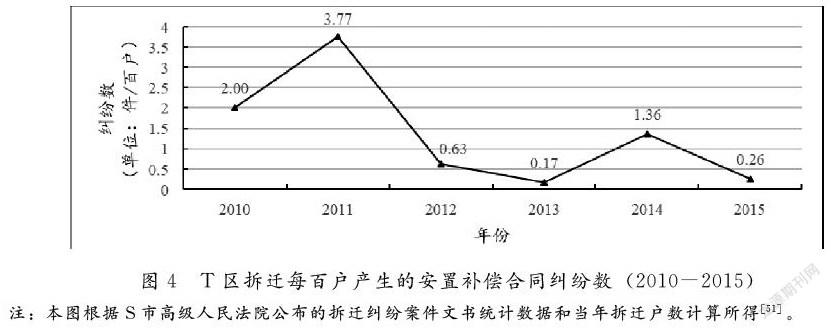

面对动迁难,S市于2004年设立土地储备中心为拆迁人[40],同时拆迁人仍以合同方式将拆迁委托给拆迁公司,并由拆迁人指定具有资质的房地产估价机构,反映了去市场化取向,开始强化官僚模式下的行政机制[41][42][43]。土地储备中心为专业型官僚机构[44],受市土地管理工作领导小组和市房屋土地资源管理局等领导。通过更换拆迁人、引入房地产估价机构,以及通过条例规制、资质审核、拆迁许可证制度、拆迁人员持证上岗、拆迁公司整顿、国企控股等形式控制市场风险,S市自2004年开始在动迁进度上有明显提升(见图2和图3),但缠诉、缠访及群访案件依然不断。以T区为例,司法统计表明(见图4),以2012年为间断点(T区开始试行动迁的党统机制),在2012年前,T区拆迁每百户产生的安置补偿合同纠纷(3.77,2011年)远高于2012年后的数量(0.17,2013年)。曾参与动迁的戴某讲述,“由于早期制度不完善,缺乏监督机制,动迁无法真正做到公开透明,暗箱操作、政策前松后紧、个别投机人员获得较多利益的情况不断出现,使部分群众抱有‘早签早吃亏,不闹不实惠’思想,观望等待成了群众首选……原有工作遗留的不公正造成了现在工作的信任危机”(资料编号:SQJCGZ-DH-20)。一些群众认为,“等到最后,动迁公司肯定是可以给我们更优惠的补偿”(资料编号:SQJCGZ-WP-15)。拆迁人和动迁公司为拔钉子户,往往会退让,进而引发更多纠纷。根据T区分管人民调解工作的干部调查,上述情形在T区发生很多[45]。

纠纷产生的原因有多方面:首先,地方政府是利益相关者并注重动迁成本和效益,规定“财政、审计部门应当定期对土地储备的成本、开支以及土地储备机构的财务状况进行核查”[46];其次,地方政府及土地储备机构在补偿、安置等方面有很大裁量空间以控制成本,如设定补偿标准、选择评估機构等;最后,拆迁人与动迁公司是合同委托关系,受市场规律作用,动迁公司难以投入大量资源以协调纠纷,只要有自由裁量空间、弱约束环境,土地储备机构和拆迁公司仍会粗放执行。弱约束的形成既因历史规制资源不足,也与地方政府有关。1994年分税制改革后,地方政府依赖土地财政,它既有逐利动机,也有自由裁量空间,甚至宽纵开发商、拆迁公司等的不当行为。总之,面对弱约束环境,地方政府、开发商和拆迁公司很难投入大量资源以建构协调制度。但同时,受中央规定和舆论压力等,地方政府不会无限放任拆迁行为。

综上,面对财政压力、拆迁技术,早期动迁采用了彻底的市场机制。在弱约束下,开发商和拆迁公司不愿投入充足资源,忽视对拆迁过程的精细协调,粗糙执行以压缩成本,同时地方政府对大量纠纷和信访问题处理不力。尽管中央和省先后以条例、通知等规范拆迁,却难以约束动迁过程。这促使中央于2003年以通知形式严禁强拆、规范执行、加强解决纠纷。随着房价上升、强拆禁令出台,上升的拆迁成本和难度使开发商退出拆迁工作。对此,S市成立土地储备机构,强化行政机制,但地方政府也有突破规制、扭曲政策的动机。新模式并未改变弱约束事实、拆迁人效率本位、动迁公司粗放执行,纠纷仍在。总之,在弱约束下,各主体间缺少协调机制,彼此对资源的过度竞争导致集体行动困境。市场机制下的企业有突破规制、追赶工期、实现利润的冲动。行政机制下的地方政府偏重效率而扭曲政策、专业型官僚部门难以适应复杂任务。它们未充分重视“政策意图与执行组织利益的冲突程度以及监督和控制机制的运用”[47]。在地方上,政府面临着政策执行梗阻、替代机制匮乏的问题。

(三)地方党组织的全面引领治理

2011年,中央颁布《国有土地上房屋征收与补偿条例》(“11条例”)[48],规定“市、县级人民政府负责——市、县级人民政府确定的房屋征收部门组织实施(并负责监督和承担法律责任)——房屋征收部门可以委托房屋征收实施单位具体执行”,且“房屋征收实施单位不得以营利为目的”,市场化空间进一步压缩。在新政下,S市及T区出台了细则,拆迁人为政府的房屋征收部门,评估机构为被征收人、公有房屋承租人以协商或投票等方式选定的房地产价格评估机构,拆迁实施机构为区党委领导下的各党政部门联合执法团队(尤其各职能部门中的机关党组织)。

2013年T区的旧区改造便是在区委统一部署下,Q社区(街道)党工委、办事处、各居民区党总支、临时党支部具体组织实施的,表明党委、党工委等党组织在统领、协调动迁方面发挥着直接、主导的作用,不止于帽子角色[49]。在新政下,T区于2012年从组织和机制建设方面做了调整,形成“一个架构,五项机制”。T区成立了房屋征收中心、房屋征收科,组建了第一、第二房屋征收事务所,成为动迁工作的组织架构基础。在机制上,T区主要从部门联动、学习培训、工作总结、信息化管理和信息全公开方面着手。这套模式和机制在2012年最先应用于该区X、L两幅新开地块,政策效果较好,如X地块在签约期内签约率突破85%[50]。新方法的尝试为成熟模式的形成奠定了基础。

2013年,T区启动了对C村、Y村的征收计划。结合上一年经验,在区委统筹下,T区进一步加强体制机制建设,按“条块联动、属地管理”要求,积极整合各部门力量,发挥属地街道和征收事务所的作用,同时成立旧区改造(房屋征收)工作领导小组(下设办公室),实行旧改办、区房管局、区规土局“三合一”的工作模式。此外,区里抽调40名中青年干部派驻区内旧改地块挂职,充实工作力量。另外,根据九届区委第75次常委会的精神,安排城投公司、西部集团、中环集团三大国企参与旧改,发挥辅助作用[52]。在区委统筹下,各机关部门、国企事业单位等被动员以协调各方关系。应该说,2013年动迁效果更为理想。据统计(见图4),2013年T区每拆迁一百户所引发的补偿合同纠纷数比新政实施前大为减少,2012年之后的各年纠纷数量均大大低于2011年及之前。自2013年4月区委区政府将C村、Y村列入旧改房屋征收范围,到当年12月底,C村地块752户居民中,签约率达95.08%;Y村地块1310户居民中,签约率达96.03%,而协议生效比例是85%,对比以往签约进度和比率,该年签约成效大幅提升[53]。

四、破解資源困境:地方党组织全面引领治理的发生机制

市场模式和(专业型)官僚模式的缺陷驱使地方党组织强化干预,加强制度建构,以协调人们的关系和行为。但以往的风气强化了居民对拆迁公司、政府等的怀疑。在征收工作启动后,许多居民对“新政”持怀疑态度,以为只要拖住不签约,就可使政府增加房源或提高补偿金等。若没有新的权威介入,新政难以运作。诺思强调,“不偏不倚的第三方”是保证制度、规则或契约被合理实施的关键[54]。特定社会的正式或非正式制度(如德治和法治、党纲党纪、党管干部等)会影响政党的行为选择,且党组织通过各种制度规范来领导党员、政府人员及社会群体。

(一)从资源动员到制度建构

基于以往经验,地方党委和政府明白,必须“坚决贯彻‘全公开、全透明’的工作原则”“做到程序合法、补偿公平公开”“用制度保证方案公开、过程公开、结果公平公正”(资料编码:SQJCGZ-BZ-45)。总之“公平、公正、公开”(资料编码:SQJCGZ-BZ-46)构成了动迁新政的基本原则。同时,这些抽象原则还需转化为具体的协调制度。由于动迁工作涉及党政部门和社会群体等不同主体,因此为了解决集体行动困境,需要对不同群体施加不同的协调制度,或者找到对不同部门、组织或群体均能发挥协调作用的制度或机制。

针对政策执行主体(各党政部门、人大和政协等体制内单位、律师事务所等专业组织)中的多方关系及合作问题,地方党组织(党委)首先利用现有的党内制度规范(称为“初始制度”,指既存或已经存在于党组织内部的各种规章、制度、惯例等,可用于协调党组织内不同个人和部门间、党与政府等其他主体间的关系,如用《中国共产党章程》《中国共产党地方委员会工作条例》等)来动员各执行主体中的资源,并通过建构和运作第一类新的协调制度(称为“内部协调制度”,用于协调动迁执行主体之间关系的各种制度、机制或规范,如条块联动和属地管理等原则、“旧区改造工作指挥部——征收大组——工作小组”的三级执行体制等)来协调各执行主体间的合作,为后续政策执行奠定组织和行为基础。在这里,党组织构成了资源动员和制度建构的初始力量和领导者。但如何协调动迁执行主体与动迁居民、动迁居民群体内部的关系呢?

借助初始制度,党组织动员了大量资源,并进一步利用这些资源来建构和运作第二类新的协调制度(称为“外部协调制度”,指用于协调动迁执行主体与客体之间或客体内部之间关系的各种制度、机制或规范,包括表决机制、监督方法②、评估办法如引入第三方机构、裁决机制等),以进一步实现对动迁执行主体和居民之间、居民群体内部之间的协调。具体看,T区将动迁流程设计为:入户调查、第一次意愿征询、推选居民代表、征收方案听证、投票房屋评估公司、组织居民参观调换房源、抽签选房顺序、第二次意愿征询签约、集体搬迁等(资料编码:SQJCGZ-LK-80)。在细节方面,设立触摸屏,让居民了解地块内每户的补偿情况。利用基地和居委会宣传橱窗等“为已签约居民盖小红旗章”,使小部分自己已签约,却造谣、鼓动他人不要签约的人无所遁形。通过设立司法调解室、人民调解员工作室(资料编码:SQJCGZ-YL-105)来处理各种动迁纠纷。从上述看,在新政中,动迁工作引入了民主参与(抽签或投票等)、听证制度、第三方公信机构的标准评价和纠纷裁决、信息透明或公开等一般性的规则程序,落实了“公平、公正、公开”的基本原则。此外,为促进动迁进程,区委区政府制定了多种对居民的额外奖励办法[55],这进一步获得了动迁居民的支持。以上构成了动迁协调制度的基本内容。

(二)党组织推动各主体间的协调合作

动迁政策主要涉及地方党组织(党委等)、党政职能部门、专业组织、其他体制内单位和被拆迁居民等主体。根据图5,在各主体间的协调关系中,地方党组织(党委)是协调过程的初始推动力,而动迁居民则是各协调过程的最终受力点。

1.地方党组织协调党政部门:在T区党委的动员下,拆迁地(街道)的党工委和办事处等主要领导任总指挥,同时动员和抽调来自不同党政机关的人员在不同阶段参与动迁,尤其是各“机关党组织充分发挥党组织的政治优势、组织优势和密切联系群众优势,冲锋在前,勇于担当”(资料编码:SQJCGZ-ZS-75)。在这里,党组织通过动员党政机关的各类资源,进一步按照“条块联动、属地管理”等原则来搭建政策执行的骨干组织和执行机制(内部协调制度)。S街道成立了旧区改造工作指挥部,指挥协调11个征收大组,每个大组由三个工作小组构成,包括机关工作组(包括一名街道分管领导、一名科长、两名其他机关干部)、居委会工作组(包括居委干部和楼组长)和居民志愿者工作组(主要是党员志愿者)(资料编码:SQJCGZ-YL-105)。另外,党工委进一步建立了由街道机关干部、相关居民区干部等成立的“C(村)、Y(村)旧改地块党员先锋队”,不断提升党员们对党组织的忠诚度、增强党组织的凝聚力和战斗力。

2.地方党组织协调其他体制内单位:为营造动迁的舆论氛围,促进动迁居民思想转变,区委在内部协调制度中进一步建立“党代表、人大代表、政协委员”(资料编码:SQJCGZ-QR-12)、区属国企等参与推进动迁政策的表达渠道和行动框架。区委动员这些体制内单位定期走访动迁现场,促进转变居民思想、调解纠纷、形成舆论氛围。依托区属单位,动员体制内职工(如机关干部、居委干部、公有企业等)带头签约,签约居民又积极影响身边群众。

3.地方党组织协调专业组织:尽管党组织在动迁工作中发挥了重要协调作用,但动迁工作涉及大量的法律或司法问题,党的纪律规范还需要有更为细致的法律规范相匹配。因此,在内部协调制度中,动迁工作组又通过党组织关系联系到律师事务所党支部及19名专业的党员律师(资料编码:SQJCGZ-ZP-75),将司法力量纳入动迁主体的运作体制中,使之与其他主体密切合作,这为后续的动迁工作提供了法律保障,促进协调和解决来自动迁居民群体(尤其与执行主体的利益矛盾)的纠纷问题。

4.地方党组织协调动迁居民:地方党组织通过党组织关系、党规党纪等动员和整合了大量资源,并投入资源来建构和运作了大量符合“公共、公正、公开”原则的外部协调制度,例如,二次征询制、代表投票、征收方案听证、第三方公信机构的评估和纠纷裁决、信息透明制度等,这些都从根本层面消除了动迁居民的疑虑和困惑,提升了居民对动迁政策、动迁执行主体的信任和支持。在实践中,旧区改造的各执行主体通过较正式的协调制度来协调动迁居民。另外,C村、Y村的居民区党总支通过召开旧改专题组织生活会、建立旧改临时党支部、设置旧改临時宣传栏等方式,宣传旧改工作,引导居民区党员们从了解到支持旧改,很多已签约的居民开始通过熟人关系积极影响未签约者。

(三)地方党组织全面引领治理的逻辑

党的先进性性质、上级职责要求等意味着地方党组织在地方治理中发挥领导作用,并对政策的整体路线方针等进行把控。然而,地方党组织是否将领导角色扩展到政策过程的各微观细节,即形成全面引领治理现象,其行动依据不仅包括党的先锋队和先进性性质、宗旨和目标等,还可能出于现实情况的需要。在当代,由于一些公共政策具有高度的复杂性、动态性等特征,政策背后黏连着网络化的多种主体,政策本身面临着协调制度匮乏的困境。需指出,本文中协调制度的“匮乏”现象并不是绝对意义上的缺乏,而是一种相对意义上的不足:当面对有大量、多种主体同时深度参与集体行动时,既有的协调制度在相对意义上就暴露出匮乏或不足的问题。对此,市场或官僚执行模式无法进行充分有效的资源动员和投入、制度建构与运作,这会导致政策执行中的集体行动无法获得有效协调,政策走向失败。上述治理困境驱使地方党组织不仅重视对决策环节和政策大方向的领导,而且更加重视引领并推进复杂政策的执行环节,发挥全面引领治理作用。显然,其他执行机制的资源动员失败和协调制度匮乏是党组织全面引领治理的外在动因。

那么,如何进一步解释地方党组织全面引领治理的逻辑机制?总体来看,市场机制和行政机制在资源动员和投入、协调制度建构与运作上的失效,促使地方党组织全面引领复杂政策的决策和执行等整个政策过程,形成全面引领治理现象。基于党组织的权威、党规党纪和组织关系资源,地方党委及支部对党政机关单位、其他体制内单位和专业组织等进行了资源动员和整合,并通过建立和运作一系列新的协调制度,使政策执行主体(党政机关单位、体制内单位和专业组织等)之间、政策执行客体(动迁居民)之间关系得以理顺,有效推动了政策执行进程(见图5)。

具体看,在上述动迁政策推进中,为应对资源投入不足和协调制度匮乏的问题,党组织要集中解决两方面难题:(1)如何获得充足的资源(如人、财、物等),以便为新协调制度的建立和运行提供资源基础?(2)如何确定上述资源的投入方向,以便有针对性地建设和运行特定的协调制度?围绕以上两方面,地方党组织全面引领治理的逻辑展现为:

首先,为获得足够资源,地方党组织开始“入场”到动拆迁政策中,借助下文中的初始制度来动员各种资源。作为既存的制度资源(或协调制度),党组织中蕴含的党规党纪、组织关系、党政体制等(初始制度)发挥了“第一桶金”作用。利用初始制度,地方党组织以较低的运行成本,从党政机关、其他体制内单位和专业组织中动员出大量资源,这些资源成为后续建立和运行新的协调制度的保障。在这里,作为一种长期存在的既存资源,党组织中的初始制度(如党规党纪、组织关系、党政体制等)弥漫在整个国家或社会的各部门或群体中,它能打破各部门或群体间的壁垒,并为党组织贯彻和实现某种政策目标提供有力帮助。当相关的初始制度被唤醒时,它将为新协调制度的产生奠定资源基础,而这是企业与专业型官僚部门难以做到的。

其次,为了确定资源投入和协调制度建设的方向,党组织将动迁政策的参与者分为政策执行主体和政策执行客体,并建构“内部协调制度”和“外部协调制度”来分别协调执行主体和执行客体的集体行动难题。通过投入上述资源,生成两方面协调组合效应:一方面,党组织得以成功建构和运作“内部协调制度”(如条块联动、属地管理、三级执行体制、学习培训等制度),以理顺党政机关单位、其他体制内单位和专业组织之间的合作关系,解决执行主体间的集体行动困境,使各执行主体密切合作、协调一致地向动迁居民进行政策讲解、激励、引导、取信、劝服等,克服了部门合作难题;另一方面,党组织进一步建设和运作“外部协调制度”(如二次征询制、听证会制度、第三方公信机构和全过程公开透明等涉及居民民主决策和监督的制度),以协调动迁执行主体和居民、居民群体内部关系,即解决执行主体与客体间、客体内部之间的集体行动问题,大大减少了彼此间的猜忌、不公平感、投诉上访问题。另外,因居民中也有党员,初始制度也可被直接用来协调居民群体,最终促进政策执行进程。从上文看,与初始制度比,内部协调制度和外部协调制度都是一种次生制度,初始制度和次生制度不在同一制度层次,后者的产生和运作有赖于前者。

五、结语与讨论

地方党组织的全面引领治理行为进一步夯实了“坚持中国共产党的领导是立国之本”。基于对地方动迁政策执行的个案研究,本文为地方党组织全面引领治理现象的发生机制提供了一种解释思路。在复杂的地方治理中,市场或行政机制有时无法有效动员并投入足够资源、建构并运作协调制度,地方治理遭遇梗阻,这驱使地方党组织不仅要关注对政策方向的领导,更要加强对政策全过程的引领。所以,地方党组织全面引领治理的动因不仅涉及党的先进性、上级组织要求等因素,还缘于地方治理出现了资源投入不足、协调制度匮乏而导致的政策执行失败问题。资源动员失败和协调制度匮乏,是地方党组织发起全面引领治理的现实原因。

在动迁政策中,多元利益主体的合作需要协调制度作为基础,但制度的建构和运作要求动员并投入大量资源。地方党组织恰恰能够借助已有的初始制度来动员不同部门或群体的资源,并根据“公平、公正、公开”等社会共享的价值观念来制定和实施新的内部协调制度和外部协调制度:一方面,通过资源投入,党组织建构并运作新的内部协调制度,以对党政机关单位、其他体制内单位和专业组织进行协调,促进后续执行中的合作;另一方面,党组织建构并运作新的外部协调制度,以理顺动迁执行主体和动迁居民之间、居民群体内部之间的关系,进一步保障复杂的公共政策的顺利推进。上述构成了地方党组织全面引领治理的整体逻辑。

本研究以动拆迁实践为例,对地方党组织的全面引领治理现象及发生逻辑进行了讨论,存在如下值得商榷方面:(1)本文提出“资源动员失败和协调制度匮乏,是地方党组织发起全面引领治理的现实原因”,但这不与“党的先进性”“上级组织的压力”等原因构成矛盾,而是一种外在补充。相关现象常常是多种因素共同作用的结果。(2)本文提出动迁政策的高度复杂性促使产生了地方党组织的全面引领治理现象,但不表明各地方在各种政策的执行过程中都必然出现地方党组织的全面引领治理现象。当政策复杂度不高时,政府或职能部门自身就能完成治理任务,党组织则主要在政策决策环节发挥领导作用,而对执行环节不再过多参与。(3)在本案例中,地方党组织的全面引领治理促进了法治和民主的建设,成为实现法治、人民当家作主的重要保障,如何厘清三者关系是一个极富实践和学理价值的问题,有待未来研究予以推进。

注释:

①从制度规范看,我国党内相关制度及党政体制等赋予了地方党组织在地方治理中发挥领导作用的权威基础,但这主要构成了一种条件因素,而非动因。

②“以前有人托关系、打招呼,以得到更多的补偿,而现在政府坚决贯彻‘全公开、全透明’的工作原则,将补偿安置方案、奖励措施、安置房源、签约合同及进展情况等都放在‘阳光’下操作,主動接受各方监督”,引自内部资料SQJCGZ-SR-62。

参考文献:

[1]赵寿星.论中国共产党先进性教育的社会政治意义[J]政治学研究,2006(2):5-11.

[2]何轩,马骏.党建也是生产力——民营企业党组织建设的机制与效果研究[J]社会学研究,2018(3):5-28.

[3]曹海军.党建引领下的社区治理和服务创新[J]政治学研究,2018(1):95-98.

[4]中国共产党章程[M]北京:人民出版社,2017.

[5]冯仕政.中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体解释[J]开放时代,2011(1):73-97.

[6]周雪光.运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考[J]开放时代,2012(9):105-125.

[7]中国共产党地方委员会工作条例[EB/OL](2016-01-05)[2019-09-16]http://dangjian.people.com.cn/n1/2016/0105/c117092-28012181.html.

[8]斯科特 W R,戴维斯 G F.组织理论——理性、自然与开放系统的视角[M]高俊山,译.北京:中国人民大学出版社,2011:30-35.

[9]费埃德伯格.权力与规则:组织行为的动力[M]张月,等,译.上海:上海人民出版社,2005:5.

[10]丁煌,定明捷.国外政策执行理论前沿评述[J]公共行政评论,2010(1):119-148.

[11]陈家建,边慧敏,邓湘树.科层结构与政策执行[J]社会学研究,2013(6):1-20.

[12]RICHARD F E. Organizational Models of Social Program Implementation[J] Public Policy, 1978, 26(2):185-228.

[13]周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理[M]上海:格致出版社,2008:41-232.

[14]LAURENCE J J O, ROBERT S M. Interorganizational Policy Implementation: A Theoretical Perspective[J] Public Administration Review, 1984, 44(6):491-503.

[15]ANDREW G. How Networks Explain Unintended Policy Implementation Outcomes: The Case ofUK Rail Privatization[J] Public Administration, 2001, 79(4):851-870.

[16]ERIK H K. Analyzing and Managing Policy Processes in Complex Networks: A Theoretical Examination of the Concept Policy Network and Its Problems[J] Administration & Society, 1996, 28(1):90-119.

[17]诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M]杭行,译.上海:格致出版社,2008:6.

[18]孙秀林,周飞舟.土地财政与分税制:一个实证解释[J]中国社会科学,2013(4):40-59.

[19]ZHANG T,ZOU H F. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China[J] Journal of Public Economics, 1998, 67(2):221-240.

[20]陈颀.从“一元垄断”到“二元垄断”——土地开发中的地方政府行为机制研究[J]社会学研究,2019(2):25-48.

[21]张莉,徐现祥,王贤彬.地方官员合谋与土地违法[J]世界经济,2011(3):72-88.

[22]亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M]王冠华,等,译.上海:上海人民出版社,2008:332-382.

[23]中共中央.中国共产党支部工作条例(试行)[EB/OL](2018-11-25)[2019-09-25]http://www.xinhuanet.com/politics/2018-11/25/c_1123764501.htm.

[24]鄂尔多斯市人民政府.内蒙古自治区人民政府办公厅转发国务院办公厅关于认真做好城镇房屋拆迁工作维护社会稳定的紧急通知[EB/OL](2020-05-08)[2021-09-22]http://www.ordos.gov.cn/gk_128120/fwcqaz/zdxx/202005/t20200508_2634739.html.

[25]中华人民共和国国务院.城市房屋拆迁管理条例[J]中华人民共和国国务院公报,1991(14):567-573.

[26]中华人民共和国国务院.城市房屋拆迁管理条例[J]陕西政报,2001(24):8-10.

[27]王才亮,王令.房屋征收与拆迁[M]北京:北京大学出版社,2011:17-19.

[28]S(市)攻坚610万平方米旧区改造[EB/OL](2012-05-22)[2021-09-22]http://finance.sina.com.cn/roll/20120522/013912114537.shtml.

[29]刘笑.制度缺陷困扰上海拆迁[N]中国房地产报,2005-04-27(6).

[30]国务院办公厅.国务院办公廳关于认真做好城镇房屋拆迁工作维护社会稳定的紧急通知[EB/OL](2017-02-06)[2021-09-22]http://f.mnr.gov.cn/201702/t20170206_1435527.html.

[31][34][36]S市房屋土地资源管理局.关于对本市房屋拆迁公司进行归并整合的通知[EB/OL](2004-09-28)[2021-09-22]https://www.shhuangpu.gov.cn/zw/009005/009005002/009005002022/009005002022002/20040928/hp6145.html.

[32]中华人民共和国建设部.城市房屋拆迁单位管理规定[EB/OL](2006-11-01)[2021-09-22]http://www.mohurd.gov.cn/fgjs/jsbgz/200611/t20061101_159016.html.

[33]罗新宇.上海:不良拆迁公司将被淘汰出局[N]新华每日电讯,2003-08-29(3).

[35]中华人民共和国建设部.关于贯彻《城市房屋拆迁管理条例》的通知[EB/OL](2001-07-25)[2021-09-22]http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=15579.

[37]S市房屋土地资源管理局.关于2003年度本市房屋拆迁公司归并整合结果的通知[EB/OL](2004-02-25)[2021-09-22]http://zjw.sh.gov.cn/wjhb/20180912/0011-30429.html.

[38]刘笑.制度缺陷困扰上海拆迁[N]中国房地产报,2005-04-27(6).

[39]万勇.上海旧区改造的历史演进、主要探索和发展导向[J]城市发展研究,2009(11):97-101.

[40]S市第二中级人民法院.民事判决书[EB/OL](2013-02-05)[2021-09-22]http://www.shezfy.com/view/cpws.html?id=82043.

[41][43]S市人民政府.S市土地储备办法[J]新法规月刊,2004(7):45-47.

[42][46]S市人民政府.S市人民政府关于印发《S市土地储备办法实施细则》的通知——S市土地储备办法实施细则[J]上海土地,2005(6):28-30.

[44]S市规划和国土资源管理局.S市规划和国土资源管理局所属事业单位工作人员公开招聘公告(第二批)[EB/OL](2017-10-27)[2021-09-22]http://rsj.sh.gov.cn/tzpgg_17408/20200617/t0035_1384661.html.

[45]杨剑.城市拆迁群体性纠纷人民调解机制研究——以上海P区为例[D]上海:上海交通大学,2013:11-19.

[47]丁煌,定明捷.国外政策执行理论前沿评述[J]公共行政评论,2010(1):119-148.

[48]中华人民共和国国务院.国有土地上房屋征收与补偿条例[J]中国房地产,2011(5):4-7.

[49]练宏.注意力竞争——基于参与观察与多案例的组织学分析[J]社会学研究,2016(4):1-26.

[50]徐轶汝.T区“X(地块)”旧改征收补偿协议签约比例昨过85%[EB/OL](2012-11-24)[2021-09-22].http://shanghai.xinmin.cn/xmsq/2012/11/24/17317054.html.

[51]S市高級人民法院网.司法公开平台[EB/OL][2021-09-22]http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb2017/search_zh.jsp?fbrqks=&fbrqjs=&bt=&nr=.

[52][53]S市T区住房保障和房屋管理局.关于印发《T区住房保障和房屋管理局2013年工作总结》的通知[EB/OL].(2014-01-27)[2021-09-22]http://www.shpt.gov.cn/shpt/gkfgj-jhzongjie/20140127/35657.html.

[54]诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M]杭行,译.上海:格致出版社,2008:76-85.

[55]T区人民政府.T区C村地块旧城区改建房屋征收补偿方案[EB/OL](2013-08-15)[2019-09-24]www.shpt.gov.cn/resource/upload/www/201801/05164232ffio.doc.

Abstract:The Communist Party of China is the core of leadership for the cause of socialism with Chinese characteristics. From the perspective of public policy, party leadership is manifested in macro policy decisions and medium- and micro-policy implementation, for example, overall leading governance. What is the motivation and logic of the local party branch to adopt overall leading governance? Through a case study of S city’s relocation, we find that the “networking” of local governance requires effective coordination institution, but the construction and operation of the institution requires a large amount of resources. However, Local governance based on market or bureaucratic mechanisms lacks coordination resources and institution. On the contrary, with the help of CCP’s organizational network, discipline, etc., local party committee has significant advantages in resource mobilization and institutional construction. Based on initial institution, local party branches are able to mobilize resources and construct and operate internal/ external coordination institution, and then effectively coordinate the various stakeholders to promote local governance.

Keywords:Overall Leading Governance; Local Party Branch; Resource Mobilization; Coordination Institution

(责任编辑 周 巍)