大学生“云健身”行为及其影响因素分析

顾莉亚

(苏州市职业大学 体育部,江苏 苏州 215104)

持续数年的新型冠状病毒肆虐,让越来越多的民众意识到“健身抗疫”的重要性和迫切性,2020年国家体育总局办公厅下发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》[1],居家锻炼、网络健身成为民众首选的“运动战疫”形式,“云健身”的锻炼模式也应运而生。目前对“云健身”一词的尚无准确的权威定义,通过搜集、整合多方资料,将“云健身”概念定义为在移动互联网技术的支持下,通过下载、分享运动App,结合推送视频链接等途径,形成线上购买健身课程、接受健身指导、线下自主运动、分享健身咨讯的新型健身方式。2022年国务院办公厅公布的《“十四五”国民健康规划》[2]指出,要积极推行健康生活方式,普及运动促进健康知识,深化学校健康教育改革,保障学校体育课和课外锻炼时间。为了积极响应国家“停课不停学、停课不停教”的要求,不少高校在疫情停课期间,借助“云健身”平台开展体育课堂教学、布置居家体育作业、推送居家体育锻炼方案、分享体育锻炼成果[3],助力并点燃大学生参与在线体育锻炼的热情与激情。本研究通过调查疫情期间江苏省大学生参与“云健身”的行为特征及其背后影响因素,以期为高校在疫情防控期间开展教学工作创新及指导大学生科学参与体育锻炼提供参考依据。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

采用随机抽样原则,选取参与“云健身”活动半年以上的江苏省在校大学生为研究对象。以长江为界,将江苏划分为苏南、苏北两个区域,分别在苏南、苏北各选取3所高校大一至大三的在校大学生进行问卷调查(大四学生暂不在调研范围)。每所高校按文、理科专业分类,在大一至大三每个年级中各抽取2个班,筛选出符合条件的大学生。每所高校发放问卷不低于100份,个别较大规模的院校相应增加发放问卷的份数。共计发放问卷820份,有效回收问卷768份,有效率93.6%,性别构成男生459人(59.8%),女生309人(40.2%);年级构成大一328人(42.7%),大二188人(24.5%),大三252人(32.8%);学科构成文科302人(39.3%),理科466人(60.7%);家庭居住地构成市(区)228人(29.7%),县城140人(18.2%),乡镇206人(26.8%),农村194人(25.3%);线上锻炼发生运动损伤经历的193人(25.1%),未损伤575人(74.9%);目前对于自身健康状况满意的521人(67.8%),不满意247人(32.2%)。

1.2 研究方法

采用查阅相关文献[4-5]结合《中国成人身体活动指南》[6]和《高校学生体育行动行为调查表》[7]为研究基础,自行设计调查问卷。通过对15位一线工作的体育教师进行在线访谈,收集不同学校学生开展云健身活动的现状信息,了解学生云健身时遇到的困难。为保证问卷设计的合理性,结合其他学者的调研资料,经体育教育训练学、运动训练、运动心理学等研究领域的5位专家学者(副教授3人、教授2人)审定后,对问卷的设计、内容的筛选、选项的覆盖面多次进行修改,删除载荷欠缺的题干后形成最终问卷。采用Crobachα系数、探索性因子分析(EFA)的Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)值,对问卷中大学生云健身态度量表的信效度进行检验,分析显示本次调查问卷中量表的Crobachα系数为0.824(>0.8),KMO值为0.796,Bartlett's 球形检验差异具有统计学意义(P<0.01),方差累积贡献率达到71.697%,表明问卷信度、效度良好[8]。本次问卷的内容包括学生人口学信息、云健身知识知晓情况、云健身参与情况、云健身参与态度等。人口学信息包括性别、学科、年级、家庭居住地等。云健身知识共10题,答对1题得1分,答错得0分,满分为10分,达到8分及以上,视为掌握云健身知识知晓情况较好。云健身参与情况包括每周参与云健身的次数、每次锻炼时间、强度、主要参与项目、参与云健身的内外动机等。云健身参与态度包括云健身运动体验感,采用 Likert 5级评分量表进行评分,1分表示完全不同意,5分表示完全同意,得分越高代表对云健身的体验感越好、参与态度越好。云健身参与态度共计12题,满分为60分,达到49分及以上,视为云健身参与态度良好。

1.3 质量控制

问卷采用匿名形式,通过微信、QQ群、问卷星等形式由任课体育教师、辅导员、班主任等在线对学生进行发放,问卷中不涉及学生姓名、学号等个人隐私,要求学生自愿、真实填写。最后由课题组成员对问卷进行数据回收整理,剔除无效问卷并完成建立数据库,由课题组两位成员进行数据录入及核对工作。有效问卷判断标准:1)相同IP地址的问卷只能作答1次;2)问卷条目填写完整率> 95 %;3)答题时间>5min。

1.4 统计方法

使用SPSS 26.0对数据进行统计分析。定性资料采用频数和百分比进行描述统计,采用检验和非参数检验对数据进行差异性分析,采用二元Logistics回归模型筛选和分析支持云健身的影响因素。检验水准α= 0.05。

2 结果

2.1 云健身基本情况

共调查在校大学生768人,云健身知识得分为7.641.12分,以8分为知晓基准线,有465人(60.5%)达到知晓要求;云健身参与态度得分49.504.44分,以49分为良好基准线,有415人(54%)达到良好。

2.2 大学生参与云健身的主要运动形式

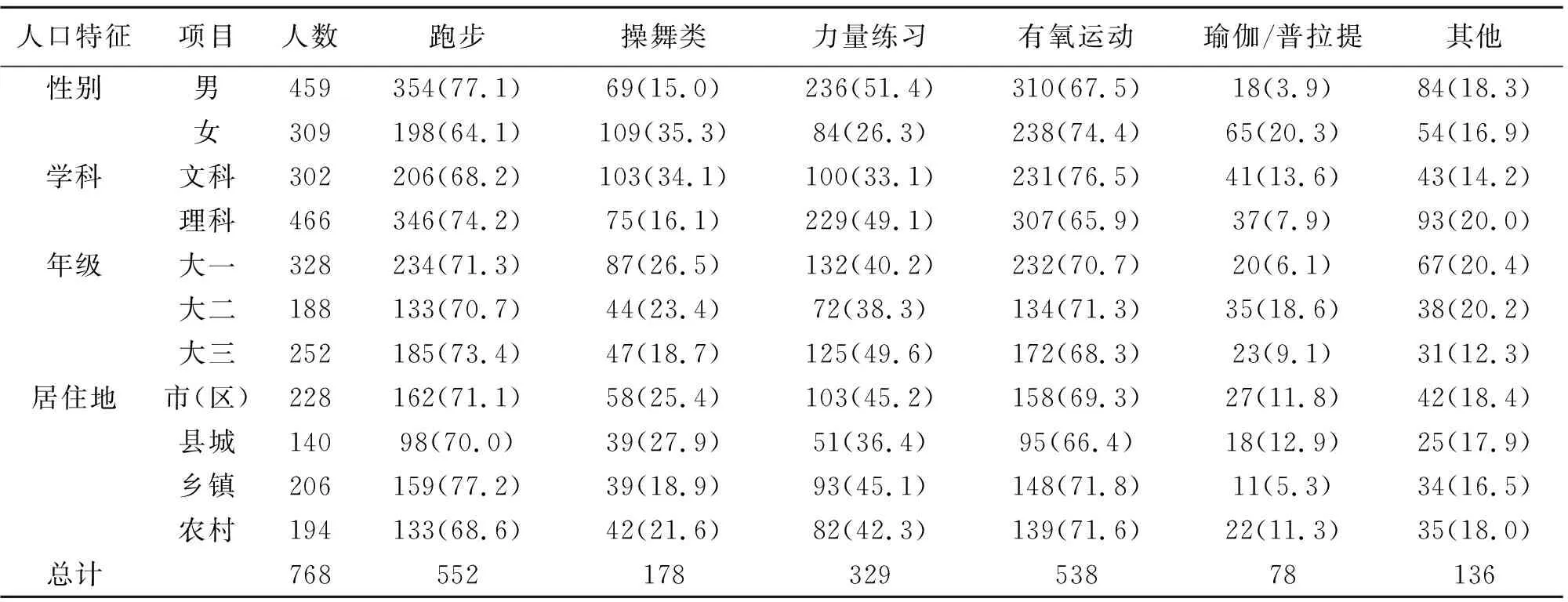

通过对性别、学科、年级、家庭居住地与大学生参与云健身运动的项目进行交叉对比发现,大学生参与云健身的项目主要是跑步和有氧运动。跑步的参与率中男生比女生高13%;理科生比文科生高6%;有氧运动参与率的构成比与跑步呈相反趋势,女生高于男生;文科生高于理科生;大一、大三的学生参加跑步的人数最多,大二的学生参与无氧运动的人数最多。操舞类项目上,女生、文科类大学生所占的比例为高于男生、理科类。力量练习上,男生高于女生。瑜伽/普拉提项目是被选择频数最少的运动项目。见表1。

表1 不同人口特征参加云健身项目行为n(%)

2.3 大学生参与云健身的内、外动机分析

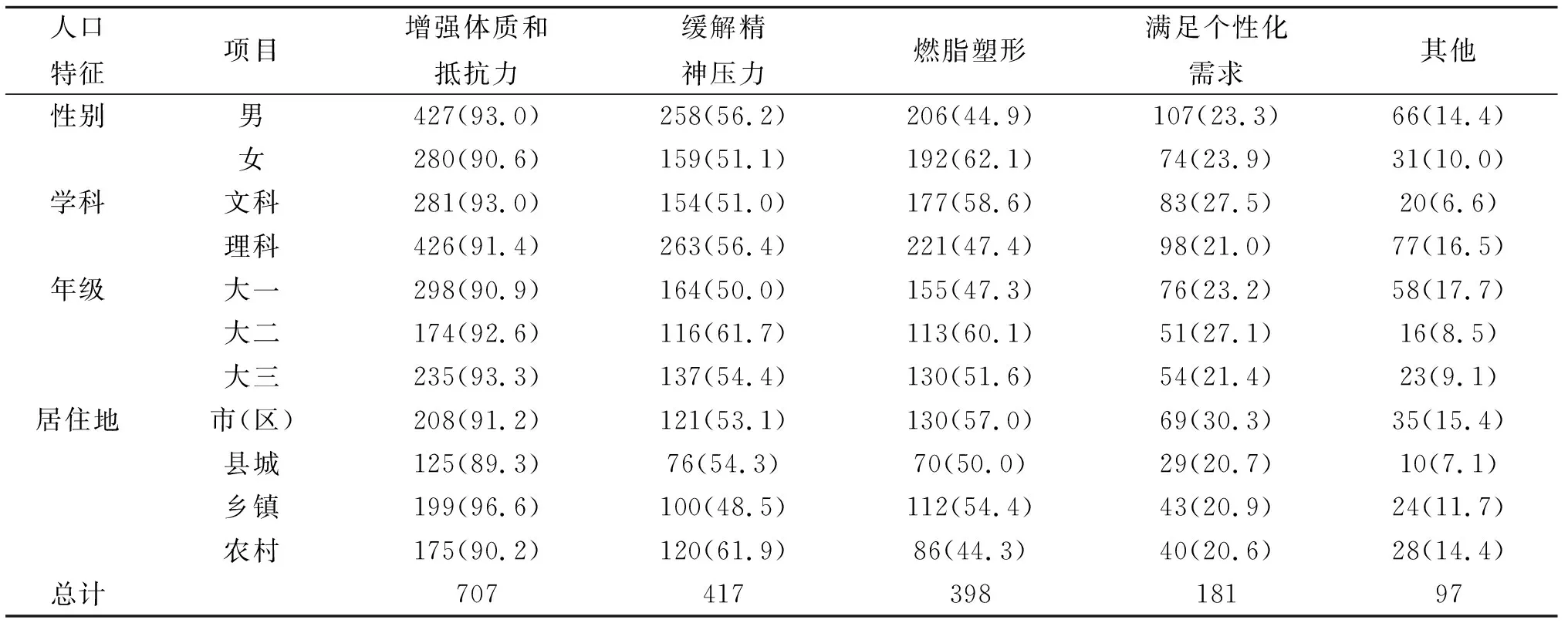

统计结果发现,大学生在参与云健身锻炼的内部动机上,绝大多数人选择了增强体质和抵抗力,在各个组别中均位列第一位。男生中缓解精神压力、燃脂塑形分别位列内部动机的第二、三位;女生中燃脂塑形、缓解精神压力分别位列内部动机第二、三位。燃脂塑形动机中文科生占比高于理科生;缓解精神压力中理科生占比高于文科生。50%以上的大学生均将缓解精神压力、燃脂塑形视为自己参与云健身的第二、三位内在动机,其中大二学生在此两项的占比高达61.7%(116人)和60.1%(107人),均高于大三和大一的学生。见表2。

表2 不同人口特征参加云健身内部动机行为n(%)

外部动机多为完成学校体育授课,占89.7%(689人);其次是应家人、朋友的要求与推荐,占54%(415人),第三是明星健身效应的宣传占34.4%(264人),辅助治疗(伤)病需求的人数最少,占14.3%(110人)。见表3。

表3 不同人口特征参加云健身外部动机行为 n(%)

续表3

2.4 不同运动强度的学生对云健身体验态度对比分析

在运动强度及运动频率的参数指标中,每周云健身次数3-4次的人数最多,共有501人(65.2%),每次云健身时长10-30min的人数最多,共有365人(47.5%)。每次云健身强度达到中等,微微出汗、呼吸加快的人数最多,共计566人(73.7%);达到高强度,大汗淋漓、呼吸明显加快的大学生共计163人(21.2%);达到低强度,基本不出汗的大学生仅有39人(5.1%)。通过Kruskal-Wallis H检验后发现,不同运动强度下学生对云健身和传统健身体验的态度差异具有统计学意义(P<0.01),结果显示,相较于传统健身方式,运动强度达到中及高的大学生在云健身的时候具有更佳体验感。

2.5 影响大学生支持云健身态度的单因素分析

大学生支持开展云健身的人数有446人(58.1%)。经过单因素分析验证,性别、学科、年级、家庭居住地、每周线上健身次数、每次线上健身时长、每次健身强度、线上健身受伤经历、对自身健康状况满意程度、参与云健身态度是否达到良好等,以上各项指标均对支持云健身态度有影响,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 影响大学生支持云健身态度的单因素分析

续表4

2.6 影响大学生支持云健身的多因素Logistic回归分析

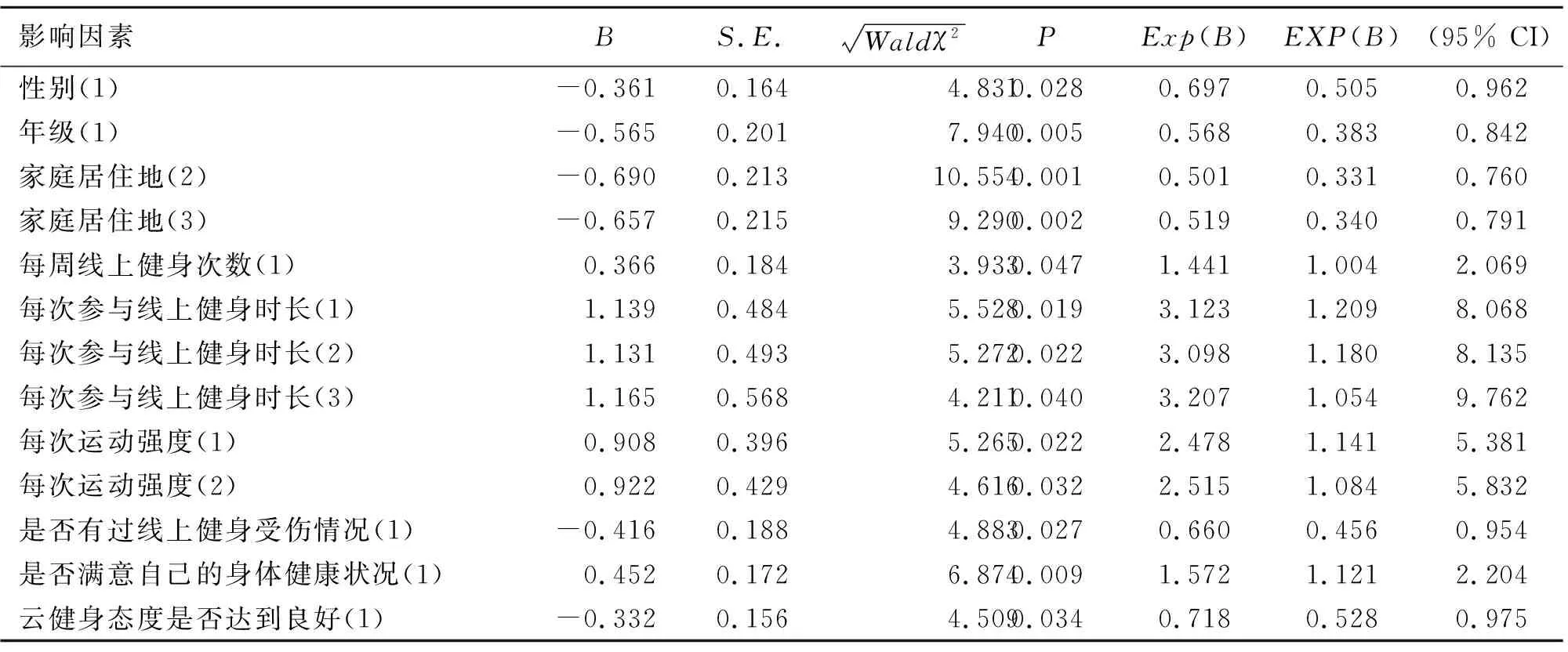

以是否支持云健身为因变量(是=1;否=0),以性别、学科、专业等在单因素分析中具有统计学意义的因素为自变量,通过对自变量编码后纳入二元Logistic回归分析,结果显示,性别、年级、家庭居住地、线上健身受伤经历和云健身态度未达到良好与云健身的支持态度均呈负相关,其中女生支持云健身的概率低于男生(OR=0.697);大二学生支持云健身的概率低于大一学生(OR=0.568);来自乡镇与农村的学生支持云健身的概率低于来自城市的学生(OR=0.501,OR=0.519);有过受伤经历的学生支持云健身持的概率低于未受伤的学生(OR=0.66);云健身态度未达到良好的学生支持云健身的概率低于达到良好的学生(OR=0.718)。每周线上健身次数、每次线上健身时长、每次运动强度、对自身健康状况满意与云健身的支持态度均呈正相关,其中每周线上健身3-4次的学生中支持云健身的概率高于每周线上健身0-2次的学生(OR=1.441);每次线上健身时长20-40min、40-60min、60min以上的学生支持云健身的概率均显著高于20min以下的学生(OR=3.123,OR=3.098,OR=3.207);达到中等、高等强度的学生支持云健身的概率高于低强度的学生(OR=2.478,OR=2.515);对自身健康状况满意的学生支持云健身持的概率高于不满意自身健康状况的学生(OR=1.572)。见表5。

表5 影响大学生支持云健身态度的多因素Logistic回归分析

3 讨论

3.1 性别影响

logistic分析结果显示,女生对云健身的支持率是男生的0.679倍,比男生低32.1%。这个数据与刘一等[7]在研究中得出的男生经常参与体育运动概率比女生高的结论相一致。分析原因可能是受到社会性别视域的影响,男生参与体育锻炼不仅能满足自身运动技能的提升,还能展示男子气概、增加个人魅力,所以在云健身参与比例中与传统健身相一致,男生比例远高于女生。董宝林[14]等人的研究认为男性在体育锻炼过程中更具备参与的活力与锻炼热情,运动参与的持续性与稳定也高于女性,保持恬静稳重的行为表象是阻碍女大学生体育锻炼投入的重要影响因素[15]。前人的研究结果证实了男性比女性更易于投入体育锻炼的观点具有普适性,也印证了本研究男生参与云健身的概率更高的观点。

3.2 家庭居住地影响

家庭是每个个体接受所有教育的原点,也是培养个体体育意识与体育习惯的主阵地[17]。据本研究结果显示家庭居住地为乡镇和农村的大学生是影响云健身支持率的影响因素,乡镇和农村的大学生对云健身支持率比来自城市的大学生低49.9%、48.1%,来自乡镇和农村的大学生对云健身的认同率并不高,而来自城市家庭的大学生更容易接纳云健身这个新兴事物。分析原因,来自城市家庭的大学生可能是受生活环境影响,从小接触新鲜事物多,对新鲜事物接受能力比较强,再加上父母的文化教育程度、家庭经济收入等比来自乡镇、农村的家长层次较高,家长对下一代的体育价值观、精神价值观等教育观念的灌输,导致大学生对参与体育健身的认知水平有所不同,进而影响了参加云健身运动的积极性。这一结论也与相关的研究结果相一致[18]。

3.3 云健身次数、强度与时长影响

研究结果表明,每周云健身参与次数3-4次、每次参与云健身的健身时长>20min、每次运动强度达到中及高等强度是大学生云健身支持率的正向影响因素。每周线上健身次数3-4次的大学生对云健身的支持率是每周线上健身0-2次大学生的1.441倍;每次运动强度达到中及高等强度的大学生对云健身的支持率低强度大学生的2.478倍、2.515倍。每次参与线上健身时长20-40min、40-60min、60min以上的大学生对云健身的支持率是参与时间在20min以下大学生的3.123倍、3.098倍、3.207倍;每次参与线上健身时长20-40min、40-60min、60min以上的大学生中云健身态度达到良好的分别占比为46.2%、51.8%、56.3%;每次在线健身时长在60min以上的大学生对云健身的支持率、云健身态度达到良好的影响最大。该研究结果也符合教育部调研结果[16],即每天能够保证1h以上在校体育锻炼时间的学生体质健康达标优良率为27.4%,高于体育锻炼时间不足学生的17.7%。表明在一定时间范围内,大学生云健身时长>60min与云健身态度的良好率、云健身支持率呈正相关。进一步说明了大学生参与云健身需要时间来作为保障,只有保障了每次云健身的锻炼时间,才能让大学生充分感受到锻炼的功效,对加入云健身的大家庭才能产生兴趣并支持云健身。因此今后在推广云健身时应在锻炼时间方面给与重视。

3.4 云健身受伤经历影响

张立霞[12]指出,缺乏运动参与的知识,容易导致学生在运动过程中发生运动损伤。林玉珊[13]认为,运动损伤是大学生群体在健身活动中的普遍现象,造成原因主要是大学生对运动损伤防治概念的忽视与缺失。有研究指出[4],大学生居家体育锻炼的认知程度与体育健身参与率成正比关系。对体育锻炼的知识知晓率越高,其参与体育锻炼的行为就越积极。据此推测,云健身知识的积累与掌握能有效促进大学生对云健身的态度与行为参与的改变。在本研究的结果中大学生对云健身知识知晓率与云健身支持率均未达到良好标准,而学生在参与云健身时有过运动损伤经历的达到25.1%,再次印证了健身知识的知晓率与运动损伤率存在正向相关关系。新冠疫情背景下催生的云健身,激发了全民健身的风潮,点燃了全民参与健身的热情,但频发的运动损伤也让不少大学生对云健身不再追捧。回归分析结果显示,有在线健身受伤经历的大学生对云健身支持率是没有受伤经历大学生的0.66倍,即比没有受伤经历的大学生低34.0%。所以今后在推广云健身的同时,要着重对大学生进行云健身知识的宣传与普及,了解云健身的真正内涵。提高大学生科学健身的认知水平与健身意识,提升大学生科学的健身素养,增加大学生云健身的参与率,为大学生增进体质健康提供新方向。

3.5 对自身健康状况满意程度因素

有研究显示[19],高校大学生基于所接受的文化教育背景、社会环境影响等诸多因素,对自身的体质健康水平认知较为清晰,能够客观评价自身的体质健康水平。学者毛坚[20]认为,大学生运动参与的差异性是影响身体素质、体质健康划分不同等级的主要因素,体质健康水平与运动参与的投入度、支持度呈正相关关系。本研究结果显示,在云健身支持度方面,对自身身体状况满意的大学生是对自身身体状况不满意大学生的1.572倍,与上述观点相一致。说明大学生在了解自身身体状况的基础上,通过云健身锻炼的体验,加深了大学生对体育健身的了解,并能结合自身实际状况选择或设计更符合自己身体状况的健身计划,体现出云健身针对性强、适用性广的特点。云健身锻炼激发了大学生参与性,促进了大学生对云健身的态度趋于更满意、更支持的评价,对养成大学生终身体育的意识和追求自我健康行为管理起到有效的促进作用。

3.6 云健身态度影响

通过本次调研,尽管被调研对象为有过半年以上云健身经历的大学生,但学生对云健身知识知晓率仅为60.5%,云健身支持率为58.1%,云健身态度良好率为54.0%。刘一民[11]的研究认为大部分大学生对体育锻炼的认知较为明确,具有积极参与体育活动的行为意志,对体育锻炼的态度基本处于良好状态。与之相比,本研究结果从认知、行为、态度层面均低于以上观点。分析原因可能是因为云健身的推广尚属于起步阶段,健身APP功能开发还不够全面,大学生并未完全在线上健身中找到适合自己的运动项目,对云健身的众多功能未能熟练掌握,从而导致半数以上大学生的云健身态度距离良好的目标尚有一定差距,最终影响了大学生对云健身的支持率。

经常参与体育锻炼能有效预防和治疗疾病,是促进大学生身心健康发展、提高身体素质的有效途径[21]。因此结合后疫情时代的背景,有针对性地开展云健身运动宣教和健身引导对大学生建立正确价值观、形成对锻炼科学认知、养成体育锻炼习惯、树立终身体育意识尤为重要。在面向大学生开展云健身的宣传工作中,要突出云健身的自然属性,可以引入优质体育(娱乐)明星作为正面引导,为大学生对云健身建立正确的认知,最终转变大学生对云健身的观念。要重点发展女大学生群体加入云健身,强调云健身的正确锻炼方式,使其了解云健身、支持云健身;在乡镇、农村大学生群体中加强云健身的科普宣传,突出云健身锻炼时间长短与次数所产生的效果,在大学生群体中营造良好的线上锻炼氛围,提高大学生参与云健身的积极性,为疫情期间的锻炼形式增色添彩。