南京及周边地区出土六朝武士形象初探

秦 卓 淼

(南京师范大学, 江苏 南京 210097)

六朝时期南北政权对峙、战事频繁,民族融合程度不断加深,武士成为稳定政权、保卫边疆、攻城掠地的重要力量,武士的地位与形象也开始呈现新的特点。建康(今南京)作为六朝时期的都城,其自身及周边区域内的历史文化遗存可以充分展现六朝时期文化发展、转变的过程。借鉴相关考古资料及前人的研究成果,运用考古学方法进一步研究六朝时期建康及其周边地区武士形象的流变,探讨其背后隐含的文化价值和社会意义,可为六朝时期的历史文化研究提供一个重要切入点。

一、南京及周边地区出土的六朝武士形象分类

本文讨论的六朝武士形象包括武士俑和武士画像砖。目前学界对南京及其周边地区出土六朝武士形象的研究以武士俑为主,多限于分型分式而未有进一步的讨论;武士画像砖方面所涉更少。根据现有资料,笔者对新中国成立以来南京及其周边地区出土武士形象的六朝墓葬进行了统计,列举于下:1955年光华门外石门坎乡红毛山六朝墓[1]、1955年中华门外朗家山六朝晚期墓[2]、1961年丹阳胡桥南朝大墓[3]、1964年南京富贵山东晋墓[4]、1968年丹阳建山金家村墓及胡桥吴家村墓[5]、1972年南京大学北园东晋墓[6]、1986年南京红花村东晋墓[7]、2001年南京郭家山东晋温氏家族墓(M10、M12)[8]、2003年—2004年南京南郊景家村六朝墓葬(M10)[9]、2006年南京江宁胡村南朝墓[10]、2008年南京江宁鳄儿岗晋墓[11],2013年南京狮子冲南朝墓中出土了一些武士形象的散砖[12]。根据上述墓葬所出武士形象状态,笔者将其分为骑马武士、徒步武士两大类。

(一)骑马武士

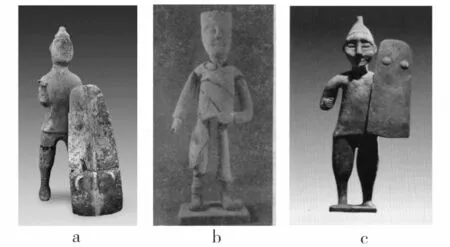

骑马,头戴冠,身着裲裆铠,携弓配剑,内衣广袖。胯下战马配备包括面具及寄生在内的成套具装。如丹阳胡桥南朝大墓西壁,金家村墓东、西壁所出画像砖中的武士形象(见图1)。

图1 骑马武士形象

(二)徒步武士

根据武士下裳形制,可将这些武士形象分为着窄口袴武士、着阔口袴武士、着袍裙武士三型。

1.A型:着窄口袴武士

根据腿部的不同可分为两腿分开不粘连和小腿以下分开两式。

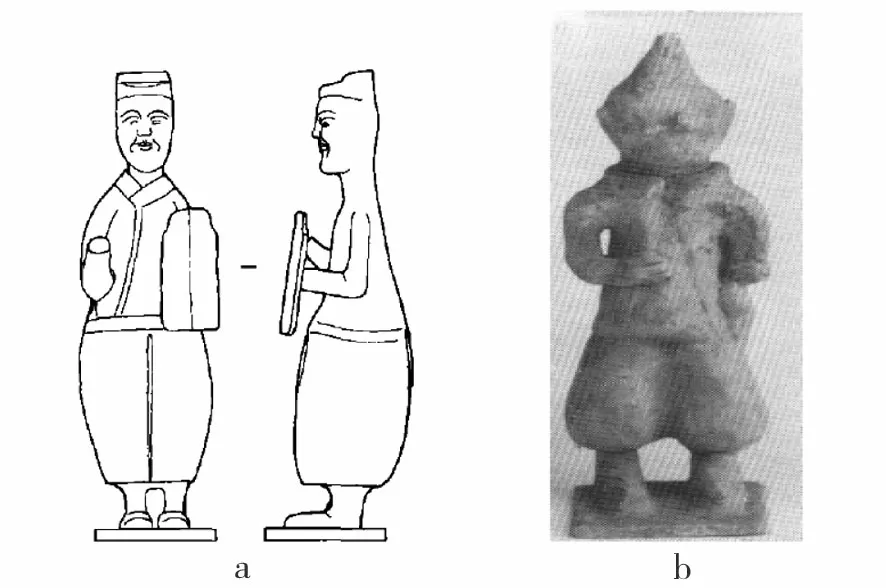

Ⅰ式:两腿分开不粘连。标本1:头戴小圆帽,帽顶呈圆髻状,身着宽襟窄袖右衽衣,下着窄口袴。两腿叉立,双臂前伸,左臂持盾,右臂持武器,所持之物已失。如南京江宁鳄儿岗晋墓出土武士俑,俑高41.2厘米(见图2a)。标本2:头戴冠,身着右衽窄袖衣,腰部以下残损,可能是长衣。左臂弯曲于腹前,右臂垂下,手中可能原有圆形陶棒,象征持戟守门。如南京大学北园东晋墓出土武士俑,俑高46厘米(见图2b)。标本3:头部挽髻,上身着右衽窄袖短衣,下着窄腿袴,右臂握半拳半举于身前,所持之物已失,左臂持盾。如南京朗家山墓出土武士俑,俑高63厘米(见图2c)。

图2 徒步武士形象A型Ⅰ式

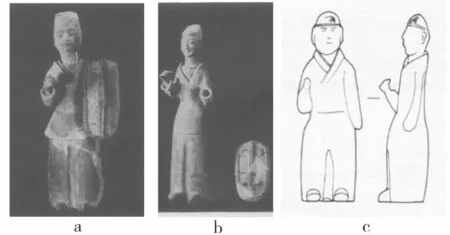

Ⅱ式:小腿以下分开。标本1:头戴坡形冠,身着右衽窄袖衣袍,腰部系腰带,小腿以下露在衣外,或着窄口袴,右臂握于身前,呈持物状,左臂持盾。如南京国家山温氏家族墓M10出土武士俑,俑高53.6厘米(见图3a)。标本2:头部挽髻,上身着对开襟衫,下身着鼓袴,束窄口,右臂屈至胸前呈持物状,左臂自然垂下贴于俑身。如南京红花村东晋墓出土武士俑,俑高29.6厘米(见图3b)。

图3 徒步武士形象A型Ⅱ式

2.B型:着阔口袴武士

根据袖口的不同可分为两式。

Ⅰ式:窄袖口。标本1:头戴小冠,上身着右衽窄袖短衣,双层斜领,腰部内收,下身着阔腿长袴,露脚。站立姿态,左臂持盾举于身前,右臂屈伸于前,作握物状,所持之物已失。如南京富贵山墓出土武士俑,其一高52.8厘米,其二高50.2厘米(见图4a、图4b)。标本2:头戴帽,身着右衽窄袖长袍,右臂屈至胸前呈持物状,所持之物已失,左臂自然下垂贴于俑身。如南京景家村M10出土武士俑,尺寸不详(见图4c)。

图4 徒步武士形象B型Ⅰ式

Ⅱ式:广袖。标本:作侍立状,头戴平顶形护耳盔,袖口宽大,下穿分档护腿甲裤,右臂前屈,作持物状,所持之物已失,右臂自然下垂贴于俑身,手部作按物状,或原有盾牌。如南京江宁区胡村南朝墓出土武士俑,俑高45.6厘米(见图5)。

图5 徒步武士形象B型Ⅱ式

3.C型:着袍裙武士

根据足部的不同可分为不露出足部和露出足尖两式。

Ⅰ式:不露足部。标本1:头部挽髻,高鼻深目,上身右衽窄袖,交领宽厚,下身着长袍至地。右臂持盾举于身前,左臂呈托举状,所持之物已失。如南京石门坎乡红毛山墓出土武士俑,俑高31.5厘米(见图6a)。标本2:头戴坡形冠,身着右衽窄袖长袍,腰部系腰带,右臂握于身前,呈持物状,左臂举于腰前。似在持盾。如南京郭家山温氏家族墓M12出土武士俑,俑高53.6厘米(见图6b)。

图6 徒步武士形象C型Ⅰ式

Ⅱ式:露出足尖。标本1:持戟武士,头戴外罩笼冠的梁冠,身穿广袖长袍,腰部系有腰带,手执长戟,顶端有一长一短两条飘带,腰佩剑。如丹阳胡桥南朝大墓西壁、金家村墓东西壁所出画像砖中的武士形象(见图7a)。标本2:头戴弁冕,作拄剑站立状,身着袴褶,外罩筒袖铠,足着靴,双手握剑,垂于腹下。如江苏丹阳金家村墓所出画像砖中的武士形象(见图7b)。

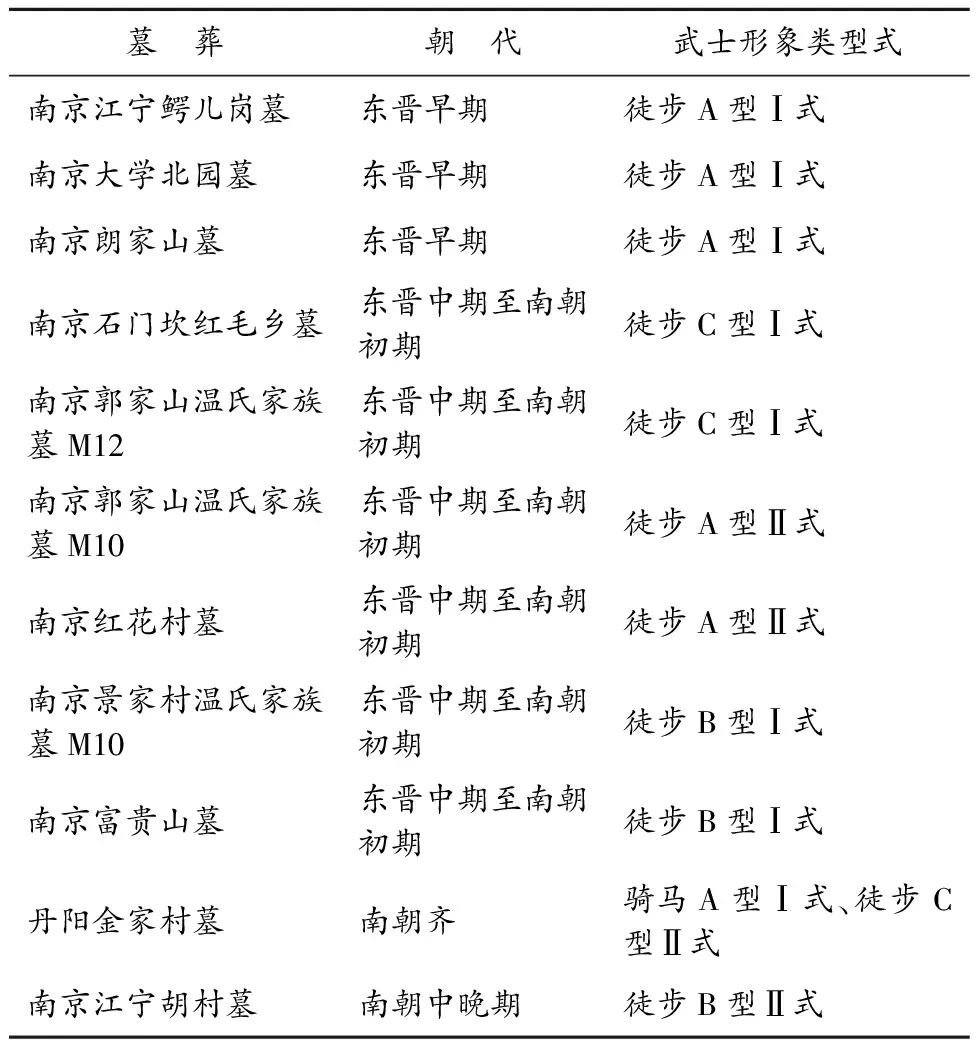

二、南京及周边地区出土六朝武士形象的分期

经过考古学界的多年研究,南京及周边地区发现的六朝墓葬所属时代特征已经较为明确,为本文探讨六朝武士形象的分期提供了可靠的学术支撑[13]。根据六朝墓葬断代分期并结合武士俑自身特点,笔者认为南京及周边地区六朝时期武士俑大致可以分为三个时期,分别为东晋早期、东晋中期至南朝初期及南朝中晚期,武士俑集中出现在前两期,而武士画像砖则集中出现在第三期的南齐时期(见表1)。

表1 南京及其周边地区出土六朝武士形象的分期

(一)第一期:东晋早期

东晋早期出现了徒步A型Ⅰ式武士形象,均为武士俑,不披甲。这一时期出土的人物俑不论何种身份大多是上衣窄袖,下裳饱满宽大,服装样式多呈现上俭下丰的特点,然武士俑却多是窄口袴。江宁鳄儿岗、朗家山武士俑的面部特征为高鼻深目的胡人形象,反映当时南京地区存在胡人活动。武士俑中所持的长盾也在这一期出现,之后不见。东晋早期的陶制人物俑仍延续西晋模制的传统,但相较于西晋时期的人物俑,服饰和神情更为细腻、灵活,武士俑同样如此。这一时期的人俑制作,是将俑体的各个部位制作完毕后再将这些部件粘合成型,不同的工匠对于各个部位的粘合,有不同的制作习惯,如南京大学北园墓武士俑,其双足上部呈杆状,一直插到俑体内部,粘在肩下,犹为特殊。

(二)第二期:东晋中期至南朝初期

东晋中期至南朝初期出现了徒步A型Ⅱ式、B型Ⅰ式、C型Ⅰ式武士形象,均为武士俑,不披甲。武士俑的服装样式也呈现出上俭下丰的发展趋势,下裳由窄口袴转变为宽松的阔口袴及袍裙。这一时期的陶俑制作工艺有了进步,武士俑和其他陶俑一样逐渐采用分段制模成型的制作方式,头颈和身躯各自制作模型,然后再将头部安装在俑身上。宽大的俑底顺应了人物俑服装上俭下丰的发展趋势。

第二期后段,武士俑仍不披甲,武士俑的五官更为细致,服装制作也更为精致,衣裳开始由上俭下丰向褒衣博带发展,下裳更加宽大。例如第一期的朗家山墓(图2c)与本期富贵山墓出土的武士俑(图4a、图4b),前者是宽额大眼、高鼻深目的胡人形象,后者则是面容清秀,五官端正;前者服饰表现简单,后者则制作了清晰的交领。此时武士俑开始将足部以半露出袴袍的形式出现。

(三)第三期:南朝中晚期

南朝中晚期出现了骑马A型Ⅰ式,徒步B型Ⅱ式、C型Ⅱ式武士形象。此期武士俑仅有徒步B型Ⅱ式,该武士俑五官形象与体态具有明显的北朝风格:头戴平顶遮耳盔,下着分档护腿甲裙,面目狰狞,体态雄健,该武士俑是目前南京及周边地区出土的唯一一件分段模制的六朝披甲武士俑。

此期其他武士形象均出自六朝墓葬中的画像砖,出现了骑马A型Ⅰ式,徒步C型Ⅱ式武士形象,推测两者分别为墓室两重石门间的将军像和墓室内壁上的武士像。将军像作为镇墓武士而存在,墓室内壁武士形象则是出行仪仗“卤簿”的一部分。南朝中晚期,无论是武士俑还是画像砖中的武士形象均广袖飘飘,褒衣博带,与六朝人物形象风格的发展趋势相吻合。

综上,六朝时期武士形象发生变化有几点趋势:第一,服饰变化。武士形象由不披甲转变为披甲,服装样式经历了窄袖窄口袴到上俭下丰再至褒衣博带的转变。武士的面部也逐渐趋向清瘦俊秀;第二,武士形象的载体由实物人俑变为砖石画像,两者在时间上几乎没有重叠。

三、地方化下的武士形象

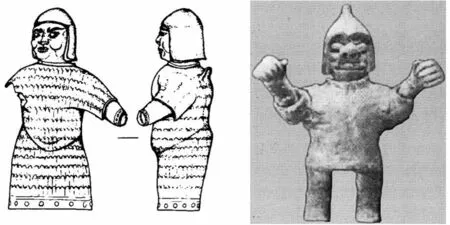

武士俑作为现存六朝武士形象的主体,出土数量较多,形制也较为丰富。以其着装而言,除南京江宁胡村南朝晚期墓出土的武士俑外均不披甲。这些武士俑头戴冠或帽,同时身着袴褶、袍、襦、裙,其中又以袴褶为主。袴褶作为北方游牧民族的传统服饰,三国时就已普及至普通市民阶层。[14]根据相关六朝人物俑资料可知,着袴褶者多为侍从俑、牵马俑及武士俑等。袍与襦也是六朝常见通用服饰,武士俑的着装与六朝时期其他类型的人俑着装习惯一致。此外,观察六朝武士俑的头部,可以看到其五官趋向清瘦俊秀。这些武士俑除去手中所持的盾牌、长兵之后几乎与同时期其他类型的人物俑无异,根据武士用武的特点,其着装要求灵活紧凑,第一期武士俑的窄口袴便体现了这一点,第二期及第三期的武士俑,袍裙拖拽于地,阔口袴下只露出一点脚尖,整体造型虽然清瘦高挑,但给人以行动不便的观感。与北魏墓葬中出土的头戴兜鍪,身披重甲,雄厚稳健的镇墓武士俑(图8a、图8b)[15]相比,六朝武士形象的发展与北朝大不相同。这一时期武士地位的变化对武士形象产生了较大影响,其本质是社会对武士阶层观念的转变,是六朝社会风尚地方化的体现之一。

东晋一朝自衣冠南渡以来,形成了“王与马共天下”的门阀政治的局面,《南齐书·舆服》有载:“北方人呼晋家为白板天子。”[16]343皇权和士族之间的纽带脆弱但又始终联系在一起。这些世家大族,往往是两三家分据内外,相抗相维[17]。他们所支配的力量除了自身的部曲外,还有来自北方的流民帅和流民,这些人便是当时武士的主要来源。《宋书·何迈》有载:“多聚才力之士……迈每游履,辄结驷连骑,武士成群……(废帝)常疑迈有异图。”[18]在统治者眼中,武士代表了不稳定因素,他们附着于门阀的羽翼之下,成为世家门阀追逐权力与地位的工具。

《南史·曲江公遥欣》有载:“遥欣好勇,聚畜武士,以为形援。”[19]1043《南齐书·文惠太子》有载:“即正位东储,善立名尚,礼接文士,畜养武人,皆亲近左右,布在省闼。”[16]399两者所提到的武士、武人都源自社会招募,其中“畜养”之描述,对比文士的“礼接”待遇,说明这些武士地位低微,与家丁无异。现有武士俑都出土于高等级墓葬中,对墓主人及其家族而言,武士只是工具,与其他仆从无异,于是按照自己的审美喜好,将武士俑塑造得清瘦俊秀并不奇怪,武士俑依喜好塑造,也是南京及其周边地区六朝墓葬中的武士俑没有统一外观这个问题的解释之一。

a.宋绍祖墓武士(1)引自《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》。 b.呼和浩特大学路北魏 墓镇墓武士(2)引自《内蒙古呼和浩特北魏墓》。图8 北朝武士俑

第三期几乎不见武士俑出土,这或许与六朝在墓葬文化上的地方化发展有关。魏晋南北朝时汉人南迁,少数民族首次在中原建立政权,不同文化间交融、碰撞,南北政权的竞争尤为激烈。倪润安认为,南北方的竞争不以军事为主,其更多体现在政治文化之中,墓葬文化又占据了部分比例,六朝在墓葬文化正统上的失败是对“晋制”的脱离,是无法避免地走向地方化的过程。[20]

倪润安认为,正统的“晋制”墓葬俑群在南北朝继续发展,但与北朝相比,南朝的俑群数量少,其组合松散,完整性低,俑群中的胡俑、各式男俑最终被小冠文吏俑取代。[20]六朝武士俑也在此过程中逐渐被淘汰。具有正统文化传承的组合随葬俑群在六朝墓葬文化地方化过程中发生了转变,武士俑等形象消失了,取而代之的是具有南朝特色的男女侍从、文吏陶俑组合,之前传承的武士俑的造像特征也就此消失。与此同时,画像砖在进入南朝后得到进一步的发展,形成包含镇墓武士、出行仪仗、羽人、飞仙等题材的大幅拼镶砖画,武士形象从而以画像砖的形式回到墓葬之中。

武士俑与武士画像砖之间并没有明确的替代关系,但它们的内在是一脉相承的,即它们都是六朝墓葬中武士形象的描绘载体。武士形象这一元素始终在六朝墓葬文化的发展中存续着,而其由俑向画像砖转移的事实,是六朝墓葬文化地方化的表现之一。

四、武士形象的双重价值属性

武士俑在墓葬中担负着守卫墓主人的职责。刘斌在将武士俑分为镇墓武士俑和士兵武士俑的基础上,将南京及周边地区出土的六朝武士俑定义为镇墓武士俑[21]。六朝出土的陶俑种类未见单独表示仪仗的陶俑。在墓葬中缺少代表着仪仗行为的随葬品、壁画等载体时,武士俑作为镇墓武士履行守卫职责的同时,还代表着仪仗的一部分。它们拥有守卫和仪仗的双重价值属性。

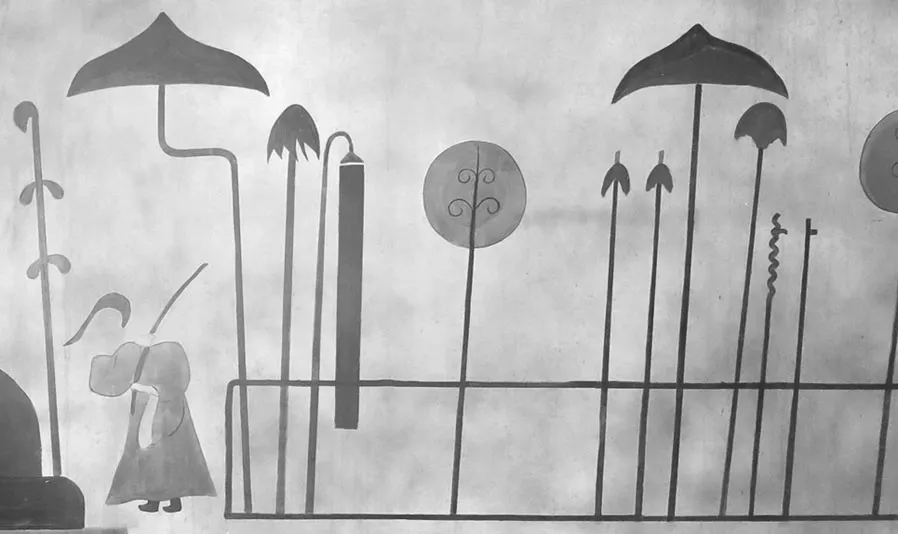

蔡邕《独断》载:“天子出,车驾次第谓之卤簿。”孙机先生指出,其中的“卤”指大楯,仪仗出行时执盾者居外侧,而仪仗有部伍次序,皆着之簿籍,故曰“簿”[22]。仪仗能够直接体现勋贵的身份地位,在“事死如事生”的观念下,墓葬中体现仪仗因素是合理的。武士俑大都持盾,东晋早期的武士俑盾牌长而宽大,且武士俑多位于门道或墓室门口,在缺少代表仪仗的随葬品的情况下,它们可能被赋予了仪仗俑的功能。六朝武士俑形象虽有变化,所执盾牌也经历了从长至短,从有到无的改变,但其手执长兵的基本特征没有发生改变。执盾持兵的形象是常见的士兵形象,在进行攻伐防御的同时,也展现了威慑力,参与了仪仗行为。在安丘3号墓回廊右壁的墓主人出行图中,这类形象处于墓主人车架前两侧,其中是鼓吹队伍,他们守卫着墓主人和乐队,开拓着前进道路,队伍整齐庄重,也是墓主人出行仪仗,即“卤薄”的重要组成部分(图9)[23]。霍承嗣墓北壁墓主人身边的器物架上,长兵与伞、扇、幡等放于一处,构成出行仪仗的器具组合(图10)[24]。不论是整体形象还是所执长兵,武士俑都饱含仪仗意味。

图9 安丘3号墓回廊右壁出行仪仗(3)引自《关于冬寿墓的发现和研究》。

图10 霍承嗣墓北壁器物架(4)引自《云南昭通后海子东晋霍承嗣墓葬艺术研究》。

武士形象画像砖功用或许与武士俑一致。在六朝仪制的逐步完善下,墓葬中拼砌砖画形成了一套拥有基本固定配置的图像体系,刻画的武士形象分为墓室外与墓室内两部分。墓室外,位于两道石门之间或墓室南壁的武士画像砖刻画的武士形象,考古报告中多将其定义为镇墓武士、镇墓将军,浙江余杭小横山墓出土的武士画像砖刻有文字,表明两者身份为“左将军”“右将军”[25],进一步印证了这些武士形象应为地位较高的将军人物,不论是其个人形象还是其内涵都可以替代武士俑作为镇墓武士而存在,而其华丽的着装与威严的姿势也体现其所具备的仪仗功能。墓室内则是刻画于墓壁上的仪仗出行,即卤簿。完整的卤簿,从墓门到墓室后壁的排列顺序为:甲骑具装、持戟武士、伞扇侍从、骑马鼓吹[26],也称为:具张、笠戟、迅繖、家脩。甲骑具装、持戟武士即上文所述之骑马类武士、徒步C型Ⅱ式武士形象。甲骑具装是整个仪仗出行队伍中唯一披坚执锐的角色,可表现墓主人威慑力。持戟武士的形象一般不披甲,但手持利器表现了墓主人的权威。《南史·废帝东昏侯》有载:“鼓声四出,幡戟横路,百姓喧走,士庶莫辨。”[19]152如此来看,画像砖中的武士形象拥有与武士俑一样的镇墓守卫与仪仗的双重价值属性。

五、结语

六朝建康及其周边地区出土的武士形象出土较少。这些武士的形象变化呈现由俭入丰、由粗犷向清瘦的趋势。武士俑的形象变化、身份变化及其消失和武士画像砖的出现与成熟,本质上是南北文化对峙中,六朝社会风尚、墓葬文化走向地方化的表现之一。虽然载体和体系发生变化,但六朝墓葬中的武士形象仍以其武力守卫和仪仗的双重价值属性守护着墓主人。