《商标法》中“商标使用”的 理解及判断思路

——基于传播行为、过程和系统的多维度视角

文 / 李昊

一、商标使用何以认定:效果乎?意图乎?

商标使用在商标法律体系中具有重要意义。纵观各国的法律规定以及司法判例,商标使用或是商标权取得的必要前提,或是商标权得以继续维持的关键,或是商标侵权认定的必备要件,又或是以上三者同时具备。作为一个法律概念,商标使用“对于商标法的构造具有原理上的重要性”;1. 蒋万来:《商标使用的恰当定位与概念厘清》,载《政法论坛》2016年第3 期,第176 页。作为一项法律规则,商标使用塑造了“商标法的基本结构”。2. See Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, Hofstra Law Review, Vol.33:2, p.606 (2004).近年来,商标使用在我国愈发受到关注。一部分原因是商标使用是判断商标侵权/确权的前置要件,如何理解与认定商标使用亟需明确;另一部分原因是“商标使用认定难”的现象在我国司法实践中日渐凸显,涉外定牌加工商标侵权案件的乱象是最佳例证。

一般而言,行为意图与行为效果是用来区分行为方式是商标使用还是非商标使用的两个主要的衡量因素。由于商标使用的认定标准存在多种可能,二者之间的关系结构可以是相互融合的统一性关系、相互排斥的对立性关系以及非此即彼的替代性关系。基于统一性关系,商标使用的成立需要行为人具有“识别商品来源的目的”,同时还要在消费者群体中“起到识别商品来源的作用”。但是,这种认定标准在实践中非常少见。从现有情况来看,认定商标使用的两种常用标准是“行为人主观意图标准”与“消费者识别效果标准”。前者完全基于行为人的主观使用意图进行认定,重点关注行为方式是否体现“识别商品来源的目的”,无需考虑消费者的客观认知效果;后者则完全基于消费者的客观识别效果进行认定,重点关注行为结果是否“起到了识别商品来源的作用”,无需关注行为人的主观意图。既有判例表明,我国司法实践通常只会在上述标准中选择一种用于认定商标使用,从而致使行为意图与行为效果形成对立性的关系结构。对此,有学者指出在满足“商业性”的条件下,行为意图与行为效果在商标使用的构成要件上是非此即彼的关系,二者之一满足“识别商品来源”的要求即可成立商标使用。3. 参见黄心蕊:《商标侵权中“商标使用”的不同含义解读》,载《中华商标》2016年第10 期,第70 页。

由于行为意图具有天然的模糊性,理论界与实务界对于“使用”的理解更倾向以行为效果作为导向,故消费者识别效果标准在我国商标法领域甚为流行。一方面,理论界通常将我国《商标法》第48 条之“用于识别商品来源”解释为“起到识别商品来源的作用”或“具有识别商品来源的效果”。这一结论的推导过程包括三种路径。其一,“用于识别商品来源”是“起到识别商品来源作用”的同义语,二者无需区分。4. 参见姚鹤徽:《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》,载《华东政法大学学报》2019年第5 期,第150页;余晖:《涉外定牌加工行为定性及其对商标侵权判定的影响——以最高人民法院“PRETUL”案判决为视角》,载《中华商标》2016年第4 期,第65 页。其二,“用于识别商品来源”是一语双关,既形容行为人识别商品来源的主观意图,也描述消费者识别商品来源的客观感受。5. 参见洪婧、祝芳:《商标描述性正当使用及混淆可能性的合理判断》,载《中华商标》2018年第4 期,第79 页。其三,“用于识别商品来源”与“起到识别商品来源的作用”是“有因必有果”的关系,前者是后者的充分条件。6. 参见黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7 期,第89 页。另一方面,司法实践在案件审理过程中遵循多元化的商标使用认定标准。核心理念是:由于商标使用在侵权与确权等不同语境下,对消费者识别效果的要求存在差异,所以商标使用的认定标准不能一以贯之。具体到涉外定牌加工案件亦是如此,有观点已经指出涉外定牌加工构成商标维持意义上的使用,但不构成商标侵权意义上的使用。7. 参见曹佳音:《我国商标法中“商标使用”概念辨析——以贴牌加工为线索》,载《北方法学》2016年第2 期,第27-39 页。

然而,适用消费者识别效果标准存在制度困境。首先,消费者识别效果标准对第48 条存在误读。有学者指出,尽管商标使用的认定应以“识别商品来源的作用”为判断要件,但是“用于识别商品来源”的立法本意实则是对行为人主观意图的规定。8. 参见汪泽:《商标功能的演进与保护制度的发展》,http://wap.zuel.edu.cn/2018/0712/c1236a196283/page.htm, 最后访问日期:2022年12 月13 日。另见汪泽:《民法思维与商标权救济》,商务印书馆2020年版,第82 页。其次,我国《商标法》未对商标使用采用类型化的定义方式。在已有第48 条概括性定义的情况下,采取多元化的商标使用认定标准,可能会致使同一行为因所处语境不同而得到不一致的法律评价,最终破坏商标法自洽的逻辑体系。

尽管如此,行为人主观意图标准目前尚未得到多数人的支持。支持者认为,在商标侵权案件中,商标使用与混淆可能性相互独立互不干扰:前者对应的是商标侵权的“行为”,以行为人的主体意图为判断标准;后者考察的是商标侵权的“结果”,以消费者的识别效果为判断标准。9. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第87 页。有学者对此坚决反对,他指出商标使用在侵权判断中处于附庸地位,只用于贴合混淆可能性的结论。10. 参见赵旭:《商标性使用作为商标侵权前提的反思》,载《知识产权》2021年第9 期,第68 页。还有反对者认为,“识别商品来源的效果”与“混淆可能性或淡化可能性的后果”不同,不能将前者从商标使用的判断要件中剥离。11. 参见刘维:《论商标使用行为的独立性》,载《现代法学》2021年第6 期,第66 页。从某种意义上来说,以上反对观点均是基于“消费者识别效果标准”得出。

综上所述,商标使用的认定标准亟需明确。相关行为方式是否构成商标使用,究竟是适用“行为人主体标准”还是“消费者识别标准”来认定?现阶段,我国《商标法》正处于“十字路口”,必须在二者中做出选择。

二、商标使用何以理解:为何借助传播学?

(一)商标使用的既有解释路径及其问题

商标使用在商标法中具有两种解释路径。一种是从商标法的原理出发进行分析,认为商标使用是内生于“商标”的概念,对商标的实际生成具有重要意义。12. 参见刘铁光、吴玉宝:《“商标使用”的类型化及其构成标准的多元化》,载《知识产权》2015年第11 期,第46 页。既然如此,商标法究竟是先有了“商标”的概念,还是先有了“商标使用”的概念?另一种路径是适用交叉学科的分析方法,这在商标法领域十分常见。一方面,商标标志具有多元属性,不宜局限在适用传统的法律原理来研究商标使用。13. 参见刘维:《论商标使用行为的独立性》,载《现代法学》2021年第6 期,第65 页。另一方面,第二性的法律具有应然性,不能无视具有实然性的第一性现实,14. 参见李琛:《法的第二性原理与知识产权概念》,载《中国人民大学学报》2004年第1 期,第96 页。商标与商标使用都是法律概念,需要从第一性的客观世界来理解和定义。

因此,理论界多次适用其他学科的理论知识和经验逻辑来分析商标使用。首先,“二元符号学”视角下的商标使用是任意性原理中实现所指和能指一体化的“意指”。具体可以理解为固化商标符号能指和所指的“意指过程”,15. 参见付继存:《商标法的价值构造研究——以商标权的价值与形式为中心》,知识产权出版社2015年版,第332 页。也可以理解为对“意指结果”即商标标志16. 参见王太平:《论商标使用在商标侵权构成中的地位》,载《法学》2017年第8 期,第121 页。或背后“指代关系”17. 参见卢海君:《商标权客体新论——反不正当竞争法视野下的商标法》,载《知识产权》2016年第11 期,第17-18 页。的使用。无论采用哪一种理解方式,都包含消费者的认知效果。其次,“行为心理学”视角下的商标使用相当于“刺激-反应理论”构造的“输入→内部过程→输出”的流程。商标使用先为消费者提供一种外在“刺激”,18. 参见姚鹤徽:《商标混淆可能性研究》,知识产权出版社2015年版,第110 页。后促使消费者产生一系列心理活动,最终做出消费决策即“反应”。19. 参见姚鹤徽,申雅栋:《商标本质的心理学分析》,载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4 期,第135 页。在此过程中,经营者实施的使用行为起到了保持和固化消费者认知的作用。最后,“狭义信息论”视角下的商标使用可以理解为从信源到信宿的整个通信过程,也可以理解为通信过程中的“编码”环节,前者在理论界更受认可。商标通信的全过程不但要求使用人具有“识别商品来源”的主观意图,而且要求使用行为在相关公众中“起到识别商品来源”的作用。20. 参见刘维:《论商标使用行为的独立性》,载《现代法学》2021年第6 期,第65 页。相较而言,“编码”仅指经营者把商品信息附载在商标标记之上的行为,21. 参见王太平:《商标本质的结构功能分析》,载刘春田主编:《中国知识产权评论》(第3 卷),商务印书馆2008年版,第313 页。不考虑消费者的认知效果。

由是观之,上述研究成果均在第一性本质上,主张消费者的识别效果是商标使用的内在构成要素。结合第一种解释路径在第二性的法律上同样主张商标使用需要具备识别商品来源的效果,有理由认为商标使用的第一性本质、商标使用的第二性法律解释以及商标使用的认定标准之间存有内在联系。未能准确把握商标使用的本质是误读第48 条之“用于识别商品来源”,乃至司法实践普遍适用“消费者识别效果标准”的根本原因。

(二)商标使用之传播学解释路径的提出

既然上述解释路径无法解决当前司法实践中认定商标使用的混乱局面,那么就需要寻找新的分析工具来对商标使用进行解释。基于商品信息的传播学原理来分析商标使用具有可行性。“传播”可以从三个维度进行理解,分别是行为、过程和系统。22. 参见郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第5 页。此前,理论界经常会将商标使用与商品信息的传播联系在一起。尽管尚未形成系统性的论述,但现有研究可以从上述三个维度进行归纳。其一,将商标使用理解为“传播行为”。有学者指出商标使用是一种传播行为,非用于指示商品来源的行为不是传播行为。23. 参见何鹏:《知识产权传播权论——寻找权利束的“束点”》,载《知识产权》2009年第1 期,第26 页。其二,将商标使用理解为“传播过程”。例如,有观点认为“商标使用具有信息交流和传递功能”“这种有效的使用会给商标注入信息交流的价值”。24. 王芳:《Trips 协定下注册商标的使用要求》,知识产权出版社2016年版,第10,12 页。有观点认为,商标使用主要用来传播商品信息,经营者与消费者分别是信源和信宿,传播媒介既包括像报纸和电视这样的大众媒体,也有商标和商品包装这类独特的传播手段。25. 参见徐扬:《标志与传播》,吉林大学出版社2011年版,第7 页。有学者围绕商标显著性的形成与丧失,强调商标使用(更多是指广告、媒介对商标的宣传性使用)对消费者具有劝服作用。26. 参见程德安:《传播学中的商标》,载《中华商标》2006年第7 期,第61-62 页。还有观点认为,商标传播是经营者通过各种传播手段持续地与消费者进行沟通、交流与互动,以期最大化地增加商标资产的过程。27. 参见杜国清,陈怡:《品牌传播理论与实务》,中国传媒大学社2018年版,第22 页。其三,将商标使用理解为“传播系统”。国外学者认为商标法早期确立了以保护信息传播为基础的立法模式,用来纠正商标假冒导致的信息错误。28. See Robert G. Bone, Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law, Boston University Law Review, Vol.86:3, p.549-556 (2006).还有国外学者主张现代商标法应回归到“信息传播系统”的立法模式,商标权的使用效力与禁用效力都旨在向市场传递可靠的信息。29. See Lionel Bently, From Communication to Thing: Historical Aspects of the Conceptualization of Trade Marks as Property, in Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, England: Edward Elgar Publishing Press, 2008.遗憾的是,上述研究均未能在传播学视角下对商标使用进行系统化阐述。

作为一种分析工具,传播学理论为我们提供了三种不同的理解维度用以科学界定商标使用的现实意义与法律意义。具体而言,传播行为不考虑消费者的识别效果,只关注商标使用人的主观意图;传播过程着眼于商标使用的动态性,考察商标从经营者传递到消费者过程中的一系列环节和因素;传播系统把商标使用看作是“过程的集合体”,不但考察某种具体的商标使用,而且考察各种商标使用之间的关系。可见,传播学原理未过分夸张效果要件在信息传播中的地位,而是将之合理地置于传播过程的概念下。这或许可以理清商标使用行为、行为意图以及行为效果三者之间的内在关系,为最终选择适用“行为人主观意图标准”还是“消费者识别效果标准”来界定商标使用提供依据。

三、信息传播维度下“商标使用”的三重意义

“商标使用”在我国《商标法》中具有三个维度的意义,需要进行严格的区分。传播行为维度下的商标使用具有唯一性的解释,特指行为人“用于识别商品来源”的使用行为;传播过程维度下的商标使用是在商标使用行为的基础上,附加多元化商标使用效果后形成的商标确权性使用或者商标侵权性使用;传播系统维度下的商标使用是以《商标法》第四十八条定义的商标使用行为为基点,与其他条款中的商标使用效果共同构成完整的商标使用制度体系。

(一)传播行为维度下的“商标使用行为”

传播行为的核心是向外界传播信息。个体的传播行为是通过自我表达来使外界充分了解和评价自己,从而实现从自我认知到相互认知的传播动机;自我表达是指传播者借助语言、行为以及其他表达形式,来将自己的心情、意志、态度以及身份地位等向他人加以表达的活动。30. 参见郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第74-76 页。质言之,自我表达是行为人传播意图的可视化。

商标使用是一种传播行为。我国《商标法》第四十八条从“使用对象、使用方式以及使用意图”三个方面对“商标的使用”进行定义。三者之间,“用于识别商品来源”的使用意图是通过使用对象和使用方式实现可视化,前者是判定商标使用行为的判断标准,后两者是具体的判断对象。而能否使理性消费者感知到经营者的使用意图是商标使用行为成立的关键。

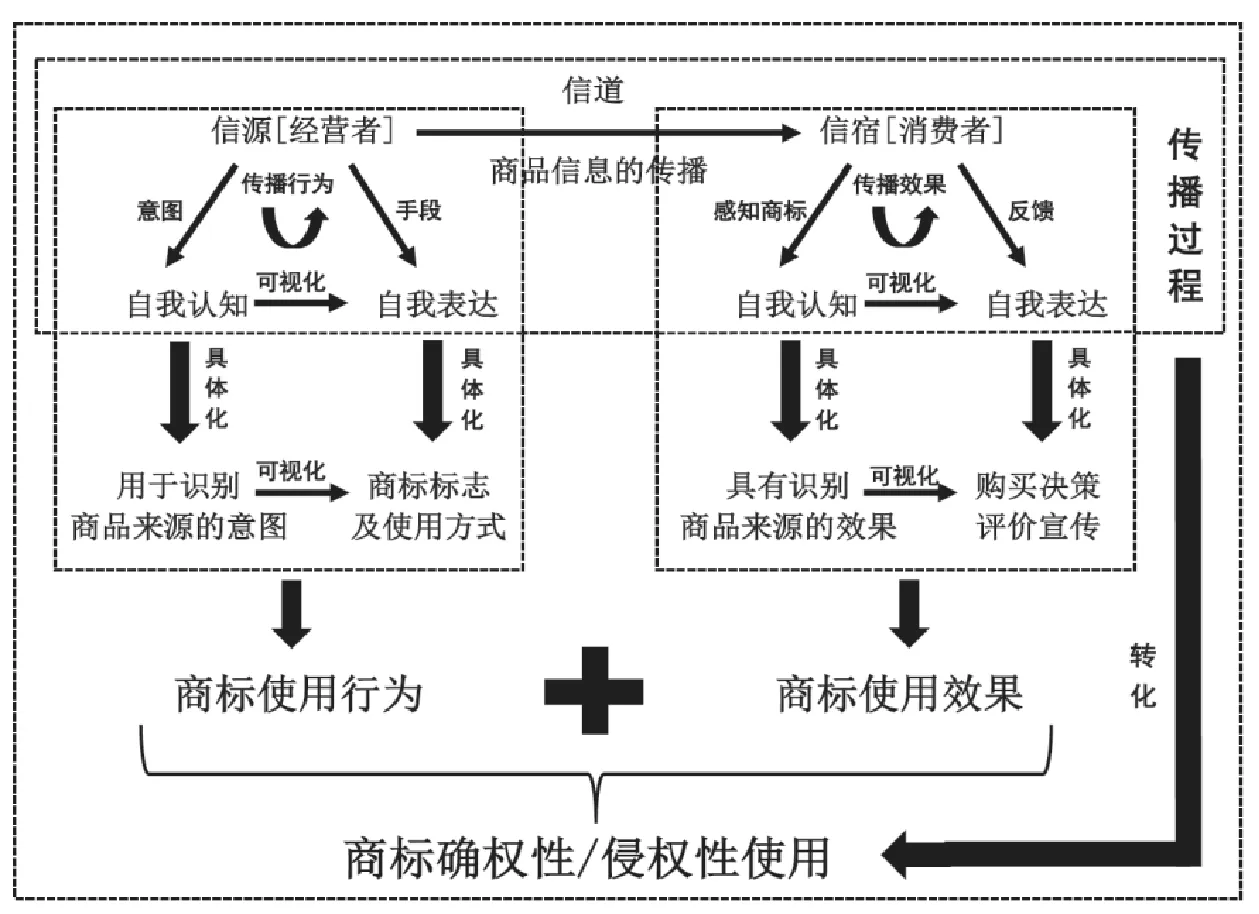

图1 传播行为维度下的商标使用行为

首先,经营者是否具有“用于识别商品来源”的使用意图是判断商标使用行为的核心标准。商品信息的传播主要包括以口头传播为主的非文字符号形式,和以商标使用为主的文字符号形式。在早期的交易市场中,经营者与消费者是通过面对面的方式来传播商品信息并完成交易。工业革命之后,随着科学技术的不断进步与交易市场的持续扩张,远程交易逐渐成为主要贸易形式,口头传播的弊端日渐凸显。在这种情况下,经营者迫切需要找到一种可以打破时空界限的新途径,来向消费者表明商品的来源。商标能够起到减少交流成本和简化购物过程的作用。此后至今,商标使用行为成为经营者用于传播商品信息的主要途径。可见,“用于识别商品来源的目的”是商标使用行为的核心要件。为此,立法者反复斟酌,一度在修订案中采用过“足以使相关公众认为其作为商标使用的行为”的表述,31. 2011年公布的《商标法》(修订草案征求意见稿)第51 条规定:本法所称商标的使用,是指为生产、经营目的将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,足以使相关公众认为其作为商标使用的行为。但最终还是在《商标法》第四十八条对“用于识别商品来源”的目的要件予以认可。这一点也可以在《中华人民共和国商标法释义》得到证实。32. 参见郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第95 页。此举成功地将诸如在地图上标注各种美食的商标等此类不具有指示商品来源(地图)目的的行为排除在外。33. 参见袁曙宏主编:《商标法与商标法实施条例修改条文释义》,中国法制出版社2014年版,第57 页。与此同时,为避免产生歧义,立法者还对第48 条的官方译文进行了修改,将“用于识别商品来源”中的“用于”由此前的“in order to”34. “The use of trademarks as stipulated in this Law refers to the affixation of trademarks to commodities, commodity packaging or containers, as well as commodity exchange documents or the use of trademarks in advertisements, exhibitions, and for other commercial activities, in order to identify the source of the goods.” 转引自董炳和:《论商标法意义上的商标使用——商标法第四十八条的解释方法》,https://mp.weixin.qq.com/s/jAwpxALmGKVzxVVsZRd_kA, 访问日期:2022年8 月29 日。改译为“for the purpose of”35. “For the purpose of this Law, the use of trademarks shall refer to the use of trademarks on goods, the packaging or containers of goods and the transaction documents of goods, as well as the use of trademarks for advertising, exhibition and other commercial activities for the purpose of identifying the sources of goods.”参见世界知识产权组织(WIPO)法规数据库,https://wipolex.wipo.int/en/text/579988, 最后访问日期:2022年9 月6 日。,进一步明确该术语是对经营者主观意图的规定。

其次,“用于识别商品来源”的使用意图可以通过使用对象即商标标志来进行可视化的判断。商标所携带的“意义”(商品信息)是通过“同型结构”即经营者所使用的标志来传递的。36. 参见易健雄、蒲奕:《“信息”与知识产权对象》,载《重庆邮电大学学报(社会科学版)》2009年第2 期,第26页。既然商标标志是传播行为的客体,那么商标标志的设计事关传播内容,会对后续有效传递商品信息产生影响。一般来说,那些特点鲜明、容易记忆的商标标志更易吸引消费者的注意。包括商标在内的标志都具有三种不同维度的“意义”,分别是意图意义(也称为“传播者的意义”)、文本意义(也称为“标志的本体意义”)和解释意义(也称为“受传者的意义”):意图意义是行为人缔造和使用标志的主观想法;意图意义表现于标志,在文本意义中实现具体化。37. 参见赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京大学出版社2011年版,第50-53 页;郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第41 页。如果意图意义没有在标志的文本意义中实现,“识别商品来源”就只是经营者的一厢情愿;如果标志的文本意义体现了意图意义,那么“识别商品来源”在商标中就具有追溯可能性。由是观之,商标的固有显著性是商标标志文本意义的直接体现。根据“商标五分法”,经营者设计的商标以其固有显著性为分类标准,从高到低可以划分为臆造商标、随意商标、暗示商标、描述性词汇和通用名称五类。在“商品信息爆炸”的时代,商标标志的固有显著性越高,消费者越会将之作为某一产品出处的证明,而不会理解为是对其所附着产品的描述或装饰。38. See Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, UCLA Law Review, Vol.51:3, p.621 (2004).因此,高固有显著性的商标标志更易被消费者感知到“用于识别商品来源”的使用意图。

但是,并非所有的商标标志都具有较高的固有显著性,商标的使用方式也可以作为“用于识别商品来源”可视化的判断对象之一。传播行为必须具有发散性,39. 刘然主编:《现代汉语辞海》,辽海出版社2003年版,第150 页。消费者无法接触到商标的使用方式难以称之为“传播”,故不构成商标使用行为。经营者无论采用何种方式,都应当通过商标将商品信息送达到潜在的消费者。40. See Mishawaka Rubber & (and) Woolen Manufacturing Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942).其一,行为人必须实际实施第四十八条前半段规定的使用商标的行为方式,做到“主动使用”。前述传播行为的机理表明,传播者只有实施自我表达才能向外界传递内心的意图。商标使用行为人应当有意识地去表达传递商品来源的意图,所以商标使用行为必须是积极、主动的,而不能是消极、被动的。41. 参见李士林:《论商标使用与不使用的界定》,载《西部法学评论》2012年第4 期,第50 页。其二,商标使用行为必须发生在商业活动中,做到“商业使用”。在封闭环境下试图实施传播行为是徒劳无获的,商标的使用方式只有发生在商业活动中才具有商标使用行为的法律意义。对于商业活动范围的理解,有广义和狭义之分。广义上的“商业活动”泛指一切与商品交易有关的行为,包括买卖活动、商品流通以及其他经济行为等都属于商业活动的范畴。相比之下,狭义上的“商业活动”是指“必须影响或可能影响所有人的商标的功能之一”。42. See Arsenal Football Club plc v. Mattbew Reed, Case C-206/01 (2003), para. 40, 42.本文认为,只要使用场所在市场具有流通可能性就符合“商业活动”的要求。换言之,商品的实际销售以及实际销售前的商业环节都属于“商业活动”的范畴。如果商标不能在市场流通,消费者不可能感知到商标的存在。诸如将标志使用在合同、发票等内部文件的行为,由于商标未实际进入商业流通领域,这些使用方式都属于物理贴附行为。其三,商标的使用方式应当使消费者在面对商品时感知到商标的存在,做到“公开使用”。传播行为的实现与传播者选择的传播方式密切相关,如果自我表达的方式无法被一般人感知,那么传播行为未实际发生。早在2009年的“辉瑞案”43. 参见最高人民法院(2009)民申字第268 号民事裁定书。中,最高人民法院就指出消费者在选择商品的时候,不可能看到被包装在不透明锡纸内的商标,这种不可见的使用方式不构成商标使用行为。其四,商标需要置于商品的合适位置,使理性消费者能够认识到该标志是商标,做到“突出使用”。否则,即便标志是在公开状态下使用,也无法体现“用于识别商品来源”的使用意图。美国学者通过修改某一描述性商标的使用位置、大小和颜色,在消费者群体中进行调查,结果显示:同一商标在不同使用方式下,会出现截然不同的感知结果;标志在商品中所处的位置及其大小和颜色越醒目,被认为是商标使用行为的可能性就越大。44. See Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia & Glenn L. Christensen, An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness, Arizona State Law Journal, Vol.86:3, p.1097-1100 (2009).因此,商标标志具体使用的背景、位置、方式、大小和颜色会影响使用意图的感知。45. See Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd., (No 2) [2010] FCA 291, para. 50值得一提的是,突出使用同样也是辨别商标描述性使用和指示性使用的重要标准。不过,根据“是”与“非”的逻辑关系,“商标使用行为”的对立面是“非商标使用行为”,而描述性使用和指示性使用等商标正当使用行为不完全与非商标使用行为的范围重合。换言之,我国《商标法》第五十九条第一款对商标描述性使用的规定只是列举一种非商标使用行为的典型方式,不是所有的非商标使用行为都是商标的描述性使用。46. 参见凌宗亮:《商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定》,载《电子知识产权》2017年第9 期,第79 页。总之,我们不能简单认为只要具有第四十八条前半段规定的“物理贴附”或“观念贴附”这两类使用方式就构成商标使用行为,而应当遵循“用没用-在哪用-怎么用”的判断逻辑,具体从“主动使用、商业使用、公开使用以及突出使用”四个方面依次判断“用于识别商品来源”的使用意图。凡是不能同时满足全部要求的行为方式均不属于商标使用行为,所以诸如非传播行为,以及“非用于识别商品来源”的传播行为,都不是商标使用行为。

最后,“用于识别商品来源”的判断适用“合理人”或“一般人”的拟制人标准,47. 参见孔祥俊:《论我国商标司法的八个关系——纪念<商标法>颁布30 周年》,载《知识产权》2015年第7 期,第19-20 页。判断主体是理性消费者。包括商标使用行为在内的各类传播行为能否成立都由其特定的受众进行判断。关于商标使用行为的判断主体,理论界现有四种方案可供选择:(1)相关消费者,例如我国台湾地区“商标法”第六条规定商标使用行为须“足以使相关消费者认识其为商标”;(2)相关公众,我国《商标法》在第三次修法过程中曾考虑过以相关公众作为商标使用行为的判断主体;48. 2009年4 月28 日公布的《商标法》(第三次修改草案)第60 条第1 款规定:商标的使用是指在商业活动中,将商标用于以下情形,使相关公众认识其为商标。参见张伟君:《〈商标法〉关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》,载《今日财富(中国知识产权)》2016年第4 期,第51 页。(3)理性消费者,有学者指出商标使用行为的本质决定其必须采用理性消费者的标准;49. 参见袁锋:《论商标侵权性使用——兼论我国<商标法>第48 条的理解与适用》,载《电子知识产权》2021年第11期,第16 页。(4)商标使用者,有观点指出“使用者”在商标使用制度中居于轴心位置。50. See Ilanah Simon Fhima, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster, European Intellectual Property Review, Vol.28:6, p.321-328 (2006).其中,第四种方案最易排除。《商标法》第四十八条之所以在《商标法实施条例》(2002年版)第三条的基础上,对“商标的使用”附加“用于识别商品来源”的使用意图,实质上是要求经营者的使用必须向消费者传递商品来源的信息,51. 参见林秋萍:《质疑商标使用的识别作用——对〈商标法〉第48 条的思考及建议》,载《中华商标》2017年第8期,第81 页。以确保“消费者认识到经营者是为了指示商品来源而使用商标”。52. 参见张德芬:《商标侵权中“使用”的含义》,载《知识产权》2014年第9 期,第4 页。在剩余的方案中,(1)与(2)的差别是:商标法中的“公众”还包括“经营者”,“消费者”只是“公众”的主体类型之一。53. 参见周贺微:《商标法中“相关公众”的适用研究》,载《知识产权》2021年第11 期,第45 页。与前两者相比,理性消费者不受到“相关”一词的修饰,无需考虑与商标或商品类别的关系度,54. 参见李永明、刘筱童:《商标法中“相关公众”的范围界定》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2019年第6期,第104 页。故消费者的主体范围远大于(1)与(2)。本文赞成将“理性消费者”作为“用于识别商品来源”的判断主体。这是因为法律对于“一般人”的要求通常来自品质和能力方面,55. 杨志利:《论合同解释上的主客观主义与理性人标准》,载《东方法学》2014年第5 期,第56 页。以及“具有一般的智力、技能与处事能力以及社会中一般人所拥有的经验见识和逻辑推理能力”。56. 蒋文玉:《理性人标准在侵权行为中的适用研究》,载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2010年第12 期,第57 页。除非存在特殊要求,“一般人”的构造过程中通常不会考虑主体的知识因素和地域因素。“相关公众”在主体范围上不但包括经营者,还与“相关消费者”一样都对判断主体的认知水平即“相关商品类别的知识储备”提出了较高要求。57. 参见周贺微:《商标法中“相关公众”的适用研究》,载《知识产权》2021年第11 期,第46-47 页。但是,“用于识别商品来源”的判断只看消费者能否在标志的使用方式中感受到商标的存在,不要求消费者对商品有着较高的熟悉度。因此,选择范围更为广泛的“理性消费者”作为判断主体更为适宜。

综上所述,如果参照“AIDA”原则,那么广告宣传或者商品销售一般会经历Attention(引起注意)、Interest(发生兴趣)、Desire(产生欲望)、Action(促成行动)等四个阶段,而对其中商标使用行为的考察,应当停留在使理性消费者感知到商标存在的“引起注意”阶段,而不包括以相关公众作为判断主体的后三个阶段。

(二)传播过程维度下的“商标确权性/侵权性使用”

“人际传播”是个人与个人之间的信息传播活动,包括从“准备”到“实施”再到“作用于某一受传者心理”的过程。58. 参见郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第61-71 页。其中,传播者和受传者作为参与传播的两个主体分列信源与信宿。一次完整的人际传播主要包括“传播者的自我表达”以及“受传者的自我认知”两个阶段。如前所述,自我表达需要建立在自我认知的基础之上,具体指传播者为将内心的传播意图表露于他人而实施的具体活动,通常以“传播行为”来代之;自我认知是受传者对新信息作出认识、推理和判断的反应,同时还可能会引起受传者心理、态度的变化以致最终做出“反馈”行为,通常以“传播效果”来代之。59. 参见郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第71-77,172 页。对于二者的关系,传播行为是在受传者中产生传播效果的前提,但是无法控制和预知传播效果。相比之下,前述行为心理学完全抹杀受传者自我认知的能力,认为“刺激”与“反应”是一体两面的关系,受传者只能被动接受传播者灌输的各种思想,所以行为的两项构成要素是“刺激”和“反应”。如今,“刺激-反应”理论已经受到广泛的质疑,传播行为与传播效果不能采取机械化的处理方式。商标使用行为与商标使用效果同样如此。

商标使用与人际传播的过程具有相似性。商标使用的信源可以理解为商品的经营者,信宿可以理解为市场中的消费者,二者都具有主观能动性以及自我认知的能力。这是与前述狭义信息论视角下的商标使用忽视消费者个体解释信息的最大不同。狭义信息论只是在方法论层面解决了信息传递的有效性和可靠性,但却在认识论层面舍弃了一切带有主观价值判断的成分。因此,从第一性意义上来说,商标使用的全过程不是商品信息从经营者传递给消费者的机械通信,60. 参见王太平:《论商标法中消费者的地位》,载《知识产权》2011年第5 期,第42 页。而是“传播行为→传播内容→传播效果”的传播链,表现为商品信息的动态传播过程。61. 参见倪朱亮、刘媛:《商标使用标准的质疑》,载李雨峰主编:《侵害商标权判定标准研究》,知识产权出版社2016年版,第195 页;王芳:《Trips 协定下注册商标的使用要求》,知识产权出版社2016年版,第72 页。基于上述分析,商标使用行为与使用效果在第一性的实然状态下具有区分性。但是,作为第二性的产物,法律具有拟制性与应然性。一个需要思考的问题是:商标法中的“商标使用行为”是指人际传播原理中的传播行为,还是说通过法律拟制为“人际传播”即一种过程性行为更合适?后一种观点下,使用效果也是商标使用行为的判断条件之一,行为与效果表现为“不二分”的关系。

本文认为,商标法中不存在将商标使用行为与使用效果拟制为一体的解释空间。一方面,商标使用行为与使用效果之间是“有因或有果”的关系。具体而言,消费者正确“识别商品来源”是商标使用效果的真实表达,这往往需要满足两个条件才能实现:其一,经营者要在商标标志与商品之间建立联系;其二,消费者要切实认识到存在这样一种联系。62. 参见郑其斌:《论商标权的本质》,人民法院出版社2009年版,第125 页。由是观之,经营者使用商标的行为只是消费者识别商品来源的前提与基础。单凭借经营者个人的努力不可能取得识别品来源的效果,只有经营者与消费者在不断的互动中达成认知上的共识,才能促使商标具有识别功能。63. 参见杨静:《商标授权确权中地域性原则的重构——基于中美实践的比较》,载《知识产权》2020年第3 期,第72 页。有观点认为,商标使用行为需要包含使用效果,恰恰是因为商标使用行为具有商标生成的意义。64. 参见刘维:《论商标使用行为的独立性》,载《现代法学》2021年第6 期,第66 页。该观点存在一个逻辑误区。因为商标使用行为只有实际产生了识别商品来源的效果,才能够促使商标真正生成,而不是说为了确保商标能够生成,商标使用行为必须包含效果要素。因此,商标识别效果是使用行为在满足一定条件后取得的必然结果。至于所需条件能否满足,则完全取决于经营者使用商标的方式、时间以及场所等能否使消费者认识到商品的出处。

图2 人际传播过程维度下的商标确权性使用/侵权性使用

另一方面,商标使用效果在商标法中具有多重法律表达。由于在不同语境下,商标使用效果背后的法理逻辑存在不同,所以各个条款对使用效果“有与无”和“多与少”的要求并不一致。例如,我国《商标法》正是出于这个原因,而以多项条款来分别调整不同情形之下抢注他人未注册商标的行为。首先,《商标法》第十三条第二款未对特定关系作出要求,应当以相关公众作为认知主体,故该条款对商标使用行为的效果要求程度最高,需达到为相关公众熟知的程度;相比之下,第十五条第一款和第二款对特定关系人之间抢注行为的调整,其中第十五条第一款对特定关系的要求最为严格,仅限于代理、代表关系,故对商标使用的效果要求也最低,甚至不要求已经实际使用,而第十五条第二款对特定关系的要求次之,可以是合同关系、业务往来关系或其他特定关系,其对商标使用效果的要求措辞仅为“在先使用”;最后,《商标法》第三十二条在规定“禁止抢注”时要求使用效果必须达到“一定影响”的程度,即要求“为一定数量的相关公众所知晓”。65. 参见周丽婷:《<商标法>第15 条第2 款的司法认定》,载《法律适用(司法案例)》2018年第12 期,第68 页。如果按照商标使用效果的程度要求对上述条款进行排序,那么第十三条第一款与第十五条第一款将位于首尾,而第三十二条后段和第十五条第二款对商标使用的要求居于上述两个条款之间。66. 参见北京知识产权法院(2016)京73 行初1441 号行政判决书。由是观之,商标使用的类型化经过修正可以表述为商标使用效果的类型化。基于法律的形式理性,同一术语的概念在同一法律文本中应该尽可能保持一致。67. 参见王利明:《法学方法论》,中国人民大学出版社2011年版,第381-382 页。而由于《商标法》很难从中提取出商标使用效果的共性表达式,所以第四十八条只能从传播行为的维度定义商标使用行为,其本身是无法设置效果要件的。

事实上,传播过程维度下的“商标使用”有别于传播行为维度下的“商标使用行为”,更宜将之理解为理论界通常所述的“类型化的商标使用”,即商标确权性使用和商标侵权性使用。尽管当前“商标使用的类型化处理”造成了商标使用行为认定标准的多元化,但是类型化的分析思维仍有可取之处。可以说,这一观念已经注意到了商标使用行为具有唯一性,以及商标使用效果具有多样性的概念特征。具体而言,“类型化的商标使用”可以拆分为“‘一般+特殊’的两步走”判断思路:第一步,基于第48 条的一般性标准认定商标使用行为;第二步,基于《商标法》其他条款对商标使用效果的规定,在第一步的基础上判断商标使用行为属于何种语境下的商标使用。因此,第四十八条一般不会单独适用,更多是作为前置条件,与其他条款配套使用。比如说,适用第四十八条与第五十七条第一项和第二项要求的“混淆可能性”共同用于判断商标使用行为是否构成商标侵权性使用。商标确权性使用与商标侵权性使用是商标使用行为经过商标法对其使用效果评价后被赋予不同法律意义的结果,在“商标授权确权”以及“商标侵权判定”中各自发挥作用。

综上所述,“商标使用行为”以及“商标确权性使用”和“商标侵权性使用”是完全不同的概念,前者是传播行为维度下的商标使用,后两者是传播过程维度下的商标使用。

(三)传播系统维度下的“商标使用制度体系”

传播系统是由各个相互联系、相互作用的传播过程共同组成的复合体。68. 郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第48 页。同理,系统维度下的商标使用不单指某一商标使用行为或者商标使用过程,而是泛指商标法中有关商标使用的全部规定。商标法作为一个法律规范上的闭合系统,应通过立法或者合理的解释来实现各项制度的体系化,法律体系化的一般规则可以应用其中。69. 参见刘铁光:《商标法基本范畴的界定及其制度的体系化解释与改造》,法律出版社2017年版,第1 页。考虑到立法会产生不必要的成本问题,本文经权衡后选用后一种路径来构建商标使用的制度体系。而以“体系化”为核心立场的法教义学遵循法律解释的实践方法,70. 参见凌斌:《什么是法教义学:一个法哲学追问》,载《中外法学》2015年第1 期,第226-231 页。将法律文本作为研究的基础,尊崇法条和既有的法秩序,71. 参见侯猛:《社科法学的传统与挑战》,载《法商研究》2014年第5 期,第76 页。可以为体系化地解释我国《商标法》中有关商标使用的规定提供帮助。

1. 商标使用行为是制度体系的起点

商标使用行为将生产者、竞争者与消费者联系在一起,在三者之间搭建起权利义务关系。首先,商标的形成源于持续的商标使用行为。驰名商标的持有人以及在先使用且有一定影响的商标持有人,可以凭借商标使用行为获得的商标知名度来享有商标权,进而通过商标权的禁用效力去制止他人抢注以及禁止他人使用其商标。其次,注册商标权需要商标使用行为来维持。商标权的取得在各国的立法模式中主要有两种方式:一是使用取得,二是注册取得。无论采用注册主义的立法模式还是采用使用主义的立法模式,都必须通过商标使用行为来维持权利的效力,否则恐会面临商标被撤销的风险。最后,商标使用行为是引发商标侵权的前提。商标侵权性使用必须以“其他经营者未经权利人许可,擅自使用注册商标”的行为作为前提,未构成商标使用的行为方式,一定不会导致商标侵权性使用的发生。总之,如果说法律关系是启动法律保护的必要前提,那么商标使用行为则是建立商标法律关系的引擎。72. 参见付继存:《商标法的价值构造研究:以商标权的价值与形式为中心》,中国政法大学出版社2012年版,第161页。

2. 商标使用效果是制度体系的终点

从功能主义的视角来看,商标法关注的是行为产生的使用效果,即商标使用行为是否有效地改变了商标在消费者心中的含义。73. See Aloe Creme Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc., 423 F. 2d 845 (5th Cir.1970).首先,显著性决定商标的形成。任何一个商标都需要经历一个逐步获得显著性的过程。74. 参见彭学龙:《商标法的符号学分析》,法律出版社2007年版,第141 页。与作品的独创性、发明创造的新颖性、创造性存在不同,商标权的确认不以使用行为作出新的贡献为前提,只需在相关消费者中产生应有的商标使用效果。其次,显著性决定商标的存废。显著性是一个不断变化的动态效果,既可能从无到有、由弱变强,也可能从有到无、由强变弱,75. 参见张玉敏:《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》,载《中国法学》2015年第1 期,第226 页。这些变化完全“取决于消费大众对商标之信赖与爱好”。76. 曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社2003年版,第131 页。我国《商标法》第四十九条第二款将“通用名称”以及“没有正当理由连续三年不使用”作为商标撤销的两项事由。其中,通用名称是因商标显著性的退化和丧失所导致的一种客观表现,是对商标使用效果现状的真实反映;而“没有正当理由连续三年不使用”是通过商标权人不具有“用于识别商品来源”的使用意图,来推定注册商标已经丧失显著性。此外,混淆可能性决定商标使用行为是否侵权。商标侵权性使用的判断首先要看行为人是否未经许可实施了使用行为,具体包括使用的商标标志及商品类别“相同或近(类)似”的判断,最终是看商标使用行为是否产生混淆可能性。总之,商标法中诸如“显著性”“商誉”“通用名称”等众多概念都是“建立在消费者对商标认知和联想的基础上”,而对于“混淆”“误认”和“淡化”的判断也完全取决于消费者的认知。77. 参见彭学龙:《商标法的符号学分析》,法律出版社2007年版,第113 页。

3. 商标确权性/侵权性使用是制度体系的基本单位

纵观国际公约和各国商标法的相关规定,商标使用的立法模式包括“总分式”和“分散式”两种。第一种“总分式”的立法模式是先在总则或起到类似作用的章节中对商标使用行为进行统一规定,而后又在商标确权与商标侵权语境下对其商标使用效果进行补充。除我国《商标法》以外,我国台湾地区以及美国和日本也都采取这种立法模式。我国台湾地区所谓“商标法”总则第六条明确规定了商标使用的概念,而且这一概念同样适用于商标确权性使用与商标侵权性使用。78. 参见我国台湾地区智慧财产主管部门编印:《商标法逐条释义》,2013年版,第10 页。对此,我国台湾学者指出商标维持语境下的商标使用只需具有识别功能,而商标侵权语境下的商标使用还必须产生不当影响,即“商标法”第六十八条规定的“混淆误认之虞”。79. 参见黄铭杰:《「商标使用」规范之现在与未来》,元照出版有限公司2015年版,第94-95 页。除此之外,美国《兰汉姆法》在第四十五条将商标使用定义为“在商业中使用”之后,又在第十四条以及第三十二条就商标维持以及商标侵权语境下的商标使用情形进行了规定。而日本《商标法》首先在第二条第三款明确规定了商标使用的概念,后又分别在第50条第一款以及第三十七条分别规定了“注册商标不使用的撤销”以及八种“侵犯商标权的行为”。值得一提的是,日本《商标法》第三十七条并未提及混淆可能性的问题,这种状况与中国2013年《商标法》修订以前的状况极为相似。但是,在司法实践的某些案件中,日本法院还是在讨论商标近似与否、商品类似与否的基础上讨论了消费者混淆。80. 参见李明德、闫文军:《日本知识产权法》,法律出版社2020年版,第728 页。

第二种“分散式”的立法模式是直接在散落的章节或条款中依据具体语境对商标使用进行规定。例如,TRIPS 协定在第十六条和十九条,对商标使用导致的侵权行为以及商标维持对商标使用提出的要求分别做出规定。此外,英国、德国是从维持商标权和侵害商标权的角度,采用不同的定义方式对两种语境下的商标使用行为进行差异化规定:对于商标侵权性使用行为,采用列举式的定义方法,明确规定具体的侵害方式;对于维持商标权的使用行为,采用概括式的定义方法,明确规定界定标准即必须“真正使用”商标。法国《商标法》首先在第二章“商标权利的取得”第L. 711-2 条规定显著性可以通过商标使用获得,其次在第三章“注册赋予的权利”第L. 713-3 条将“可能在公众意识中造成混淆”作为商标侵权的要件,最后在第四章“商标权利的移转和灭失”第L. 714-5 条中对商标维持语境下的商标使用作出规定。

上述两种立法模式都可以证明商标使用制度体系的基本单位是“类型化的商标使用”,即由商标确权性使用与商标侵权性使用构成。从内容上看,各国有关商标使用的立法表述均可以拆分为“使用+效果”的结构。其中,“使用”即为经营者使用商标的行为方式和行为意图,立法者将其规定在第一种立法模式的总则章节,或者在第二种立法模式中不作具体解释;而“效果”在商标法中具有多样性,两种立法模式会根据所处语境的不同,时而表述为“混淆”,时而表述为“显著”。整体来看,两种立法模式都保持商标确权性使用和商标侵权性使用的体系结构,只是由于“商标积极使用(即‘商标确权性使用’)和商标侵权使用的行为表现在总体上应该是一致的”,81. 张伟君、魏立舟、赵勇:《涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定》,载《知识产权》2014年第2 期,第38 页。故第一种立法模式单独提取出“使用(行为)”这一公因式,对其进行统一规定,这也是两种立法模式的不同之处。应当认为,在未特别说明语境的情况下,商标法中的“商标使用”特指传播行为维度下的商标使用行为,其概念理解和认定标准不会因语境改变而发生变化。而商标使用的“DNA属性”82. See Jeremy Phillips & Ilanah Simon, Conclusion: What Use is Use, in Jeremy Phillips & Ilanah Simon, Trade Mark Use, America: Oxford University Press, 2005.和“变色龙属性”83. See Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F. 2d 1260 (5th Cir.1975).都是对传播过程维度下商标确权性/侵权性使用的描述。前者是指“类型化的商标使用”作为商标使用制度体系的基本单位,从商标的产生到商标的死亡,从权利的维持到权利的保护,贯穿商标法始终;84. 参见杜颖:《社会进步与商标观念:商标法律制度的过去、现在和未来》,北京大学出版社2012年版,第12 页。后者是指商标使用效果的多元化使得“类型化的商标使用”,具有商标确权性和商标侵权性使用等非唯一的表现形式。

4. 商标权是制度体系闭合的枢纽

商标使用行为是商标权的基本内涵。商标权的效力从“使用”与“禁用”两个方面来理解已经成为理论界的共识。商标使用权是从积极权利方面确认注册人使用商标的范围,而商标禁用权是从消极权利方面规定控制第三人行为的范围。二者的内容与效力都是有关商标使用行为的权利,或者是商标权人自行使用和许可他人使用注册商标,或者是商标权人禁止他人使用与其注册商标相同或相似的标志。

商标使用效果决定商标权的外延。混淆可能性不但是认定商标侵权的主要依据,还是商标注册审查的重要尺度。85. 参见彭学龙:《论“混淆可能性”——兼评<中华人民共和国商标法修改草稿>(征求意见稿)》,载《法律科学(西北政法学院学报)》2008年第1 期,第130 页。其一,商标禁用权的范围依照混淆可能性来确定,这一点无需再做过多解释。其二,商标使用权的范围受限是为了避免产生混淆效果。我国《商标法》第五十六条也明确规定:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。这是因为“改变注册商标显著性特征的非规范使用行为,不视为是对已授权的注册商标的使用”,86. 参见孔庆兵:《案件分析:注册商标非规范使用的侵权认定》,https://mp.weixin.qq.com/s/hfPZB3N1pSkgG81qEi5kHg, 最后访问日期:2022年10 月24 日。其法律效果相当于使用一个未注册商标。我国是采用注册取得商标权的国家,每一次商标申请都需要经过严格的审核才能完成注册。如果经营者的商标使用行为超出了核准注册的商标和核定使用的商品范围,在未完成变更申请的情况下,仍存有引发混淆效果的可能。为避免这种情况的发生,权利人只能在注册范围内使用商标。因此,商标使用行为在商标使用权中的范围远小于商标禁用权,不及于近似商标或相同商标在类似商品上的使用。

四、商标使用行为与使用效果二分的判断思路

基于上文分析,在司法实践中处理商标使用的问题时,应当区分判断商标使用行为以及商标确权性使用和商标侵权性使用,在前者与后两者之间形成逻辑递进的判断次序。本文认为,商标使用行为与使用效果二分的认定思路是实现这一目的的有效途径。“二分法”(或“两分法”)的表述在商标法领域并不陌生,尤其是在商标侵权判定标准的构成要件上,商标使用的认定与混淆可能性的判断已经成为并重的两项步骤。但需要指出的是,本文所言“二分”具有三层含义:第一,商标使用行为的构成要素及其认定标准不应考虑商标使用效果,使得《商标法》第四十八条之“用于识别商品来源”回归到主观意图的立法本意;第二,商标使用行为具有先决性地位,需要进行优先判断;第三,商标侵权性使用仍然遵循“商标使用行为+混淆可能性”判断逻辑。

(一)商标使用行为与使用效果独立判断

目前,消费者识别效果标准的适用致使商标使用行为与使用效果不二分的现象非常普遍,尤其表现在商标侵权的判定上。尽管商标侵权行为的判断无论是采用“二要件说”87. “二要件”为“‘商标使用行为’+‘混淆可能性’”。参见李士林:《商标使用:商标侵权先决条件的检视与设定》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第5 期,第145-146 页。还是“四要件说”88. “四要件”为“‘商标使用行为’+‘商标相同或近似’+‘商品相同或类似’+‘混淆可能性’”。参见蒋万来:《商标使用的恰当定位与概念厘清》,载《政法论坛》2016年第3 期,第179 页。,商标使用行为与混淆可能性都具有独立的要件地位,但是这种字面上的独立性未真正实现概念上的分离。因为在司法实践中一般会将使用效果纳入到商标使用行为的认定标准中,导致效果要件在商标使用行为与混淆可能性中重复判断,最终出现“凡是构成商标使用行为的一定存在混淆可能性,凡是不构成商标使用行为的一定不存在混淆可能性”的现象。在司法实践中处理商标使用的相关问题时,应坚持商标使用行为与使用效果相互独立的判断思路,具体理由如下:

第一,法理逻辑以及现行立法模式下的应然选择。基于商标使用行为的唯一性与使用效果的多元化属性,如果把二者共同拟制于“商标使用”的概念之下,则不符合商标法的内在原理,还会导致商标使用行为在商标法中具有多重含义。为此,我国《商标法》采用统一规定商标使用行为、分条款规定商标使用效果的立法模式。以第四十八条作为唯一依据,适用行为人主观意图标准,通过观察使用对象和使用方式来确定行为人是否具有“用于识别商品来源”的使用意图,是判断商标使用行为的正确路径。而商标使用效果是商标确权性使用和商标侵权性使用的判断因素,不应在判断商标使用行为的阶段来考虑。因此,鉴于现下流行的消费者识别效果标准更关注商标使用的行为结果而非行为方式,从而导致《商标法》第四十八条沦为空设,故不宜继续用以判断商标使用行为。

第二,使用行为与使用效果在判断因素上存在显著差异。例如,只有同时满足“在先使用”和“有一定影响”的要求,才属于《商标法》第三十二条规定的禁止抢注之情形。两项要求之间是并列关系,“在先使用”是针对经营者的主观行为要求,而“有一定影响”是针对消费者群体的客观效果要求,二者之间不存在必然的联系,需要分别进行分析。89. 参见刘书琼:《何认定<商标法>第31 条中的商标“使用”——兼评“陆虎”商标纠纷案》,载《中华商标》2011年第8 期,第51 页。而对于商标侵权性使用,有观点认为商标使用行为的认定无法脱离混淆可能性的论述,90. 参见赵旭:《商标性使用作为商标侵权前提的反思》,载《知识产权》2021年第9 期,第68-69 页。所以商标侵权性使用在混淆可能性之外加入商标使用行为的判断,表面上看会起到过滤功能从而提高案件审理的效率,但事实上可能会引发商标使用行为与混淆可能性的冲突。91. 参见姚鹤徽:《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》,载《华东政法大学学报》2019年第5 期,第150-151 页。然而,商标使用行为与混淆可能性的判断因素存在明显的差异。依据最高人民法院颁布的司法解释,判断商标使用行为是否会导致混淆可能性,需要以相关公众的一般注意力为标准,具体考虑标识是否相同或者近似,两种商品是否相同或者类似,注册商标的显著性和知名度,两种商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等方面是否相同或者易使消费者认为二者存在特定联系。92. 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10 条。对此,美国第二巡回上诉法院在Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.案93. See Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 495 (2nd Cir. 1961).中,也对混淆可能性的认定要素做出了细化的规定,包括:(1)注册商标的显著性;(2)商标标志的近似度;(3)相关市场;(4)侵权人的商标;(5)实际混淆;(6)侵权产品的质量;(7)相关公众。由是观之,混淆可能性的判断并不涉及行为人的主观意图,这与《商标法》第48 条以行为人的使用意图作为判断商标使用行为的核心标准相差甚远。概言之,商标使用行为的判断适用行为人主观意图标准,仅着眼于被控侵权人使用商标的方式,站在理性消费者的视角来判断行为人的主观意图;而混淆可能性适用消费者识别效果标准,其判断过程更为复杂,需要合理推测相关公众的心理状态。

第三,具有适用可行性。我国既有判例已经体现了商标使用行为与使用效果分离的理念。在“‘SPEEDO’引发的两起涉外定牌加工商标侵权纠纷案”94. 参见浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第24,25 号民事判决书。中,一审法院认为定牌加工本质上是商品销售,属于商标使用行为,而后又从相关公众的角度指出加工商的行为会导致消费者产生混淆,严格遵循商标使用行为与使用效果二分的裁判思路;随后,二审法院支持了一审法院在认定商标使用行为时适用行为人主观意图标准的做法,指出“商标使用是一种客观存在的行为,不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价”,仍未将效果因素纳入到商标使用的认定过程。此外,针对定牌加工行为能否使在先使用人获得在先商号权的问题,北京市高级人民法院曾在2017年的“‘YAKIMA’产品定牌加工案”95. 参见北京市高级人民法院(2017)京行终978 号民事判决书。中指出,在先权利包括商号权益,但商号获得保护的权益基础是在中国大陆使用并具有一定知名度,为相关公众所知悉,定牌加工行为不能使涉案商号在中国大陆相关公众中具有一定影响。尽管法院以此否定了未在国内市场流通的定牌加工产品在相关公众中产生商标使用效果的可能性,但同时也在裁判文书中明确了定牌加工行为可以视为商标使用行为。综合来看,本案中法院对于定牌加工行为的态度可以归纳为:定牌加工行为是一种商标使用行为,但是无法在我国产生商标使用效果。这是一种典型的商标使用行为与使用效果二分的裁判思路。

第四,不会导致法律效果与社会效果背道而驰。司法裁判需要追求法律效果与社会效果的统一。从表面上看,适用二分思路会使得商标使用行为的判断陷入一种“行为主义”的思维逻辑。尽管这种以行为主义为指导所取得的裁判结果更符合形式正义,但难免会面临其社会效果是否具有实质正义的质疑。96. 参见邓宏光:《为商标被动使用行为正名》,载《知识产权》2011年第7 期,第14 页。因为实践中很可能会出现当商标使用人意欲用于识别商品来源,但却未能实现此目的;或者面对商标侵权的指控,行为人抗辩自己根本不具有商标使用的行为意图的情况。然而,任何涉及行为人主观意图判断的情形都会面临这一困境,这不是适用行为人主观意图标准来认定商标使用行为时才出现的独有问题,民法上行为人主观过错的判断就是很好的例证。法教义学下的“行为与效果相互独立”只需要解决《商标法》第48 条在实践中能否体现法律规定的有效性。而如何处理行为人“内心意图”与“表现意图”不一致的情况,则取决于行为意图的法律判断标准。因此,“行为与效果相互独立”的设想本身不会导致法律效果与社会效果的背离。

(二)商标使用行为是判断使用效果的前提

在商标使用行为与使用效果的判断次序上,理论界存在两种观点。一种观点认为,商标使用行为与使用效果的判断是一种并列关系,不存在绝对的先后顺序;97. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第77 页。另一种观点认为,商标使用行为是判断使用效果的先决条件,商标侵权性使用的判断必须以存在商标使用行为作为首要前提。98. 参见袁锋:《论商标侵权性使用——兼论我国<商标法>第48 条的理解与适用》,载《电子知识产权》2021年第11期,第11-14 页。本文支持后一种观点。

首先,根据《商标法》的相关规定可得,商标使用行为是判断商标确权性使用的前提条件。《商标法》第十一条第二款为原本不满足注册条件的标志提供了救济途径,第十一条第一款中规定的那些“不具有显著性的商标”经过“使用”之后,取得显著特征的可以申请注册。根据商标法的基本原理,在使用人未申请商标注册之前,同时满足上述两条款要求的商标标志都属于未注册商标。有学者认为在这种情况下,商标使用行为已经被隐含在显著性的判断中,无需再单独判断主张权利的主体是否存在商标使用行为。99. 参见刘铁光:《商标法基本范畴的界定及其制度的体系化解释与改造》,法律出版社2017年版,第107 页。然而,如果申请人无法证明自己存在商标使用行为,那么商标行政主管部门必然不会同意其注册申请。一旦执意以显著性作为唯一的注册依据,很有可能会出现商标抢注的行为,最终导致真正的未注册商标权人以第三十二条为依据提出异议。第十三条第二款规定的“未注册驰名商标”也可以依据上述解释路径得出同样的结论。与前述条款不同的是,现行的规范性文件未对第四十九条“连续三年不使用注册商标”中的使用效果进行解释。此时,如果不以第四十八条为依据来区分商标使用行为与象征性使用商标的行为,商标确权性使用的判断将失去其应有之义。同理可得,尽管第三十一条所述“同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标”中的“使用在先”未明确使用效果,但如果“使用”不符合第四十八条的规定,则不满足优先注册的条件。

其次,尽管商标使用行为是判断混淆可能性以及成立商标侵权性使用的前提条件已经在《商标侵权判断标准》第三条中以立法形式明确,100. 参见国家知识产权局颁布的《<商标侵权判断标准>理解与适用》第3 条。但是实践中仍然存在一些适用问题需要解决,而且理论界的诸多质疑也需要回应。如前所述,实践中商标侵权性使用的判断已经沦为商标使用行为一定会导致商标侵权。从结论的得出过程来看,以相关公众的感知作为切入点来判断商标使用,实则采用了一种结果倒推行为的逻辑思路,与混淆可能性的判断如出一辙。一旦被控侵权人在相同或类似的产品上贴附与注册商标相同或相似标志的行为被认定为商标使用行为,其必然会导致消费者混淆。或许是受到这种适用逻辑或结论的影响,有学者指出商标使用行为与混淆可能性不存在因果关系,可以颠倒二者的判断顺序。101. 参见赵旭:《商标性使用作为商标侵权前提的反思》,载《知识产权》2021年第9 期,第68-69 页。这种逻辑关系上的混乱仍是商标使用行为与使用效果未分离造成的,与其说商标使用行为的先决性不能成立,不如说商标使用行为的独立性受到了质疑。从理论上来说,具有独立地位的商标使用行为与商标侵权性使用的关系存在三种情况:其一,构成商标使用行为且侵犯商标权;其二,构成商标使用行为但未侵犯商标权;其三,未构成商标使用行为,不存在构成商标侵权性使用的可能。混淆可能性是联系商标使用行为与商标侵权性使用的纽带,只有使用行为“容易导致混淆”,才能认定侵权事实存在。作为商标侵权性使用的必备要件,商标使用行为与混淆可能性之间是必要不充分的关系。102. 参见张书青:《商标侵权四要件之间的逻辑关系》,载《人民司法(案例)》2018年第17 期,第84 页。换言之,存在商标使用行为不一定就存在混淆可能性,但是混淆可能性必须以存在商标使用行为作为前提。此外,还有观点认为商标使用行为的先决性,可能会导致实践中大量不构成商标使用行为却造成混淆可能性的使用人逃脱商标侵权的认定。103. 参见姚鹤徽:《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》,载《华东政法大学学报》2019年第5 期,第150-151 页。需要指出的是,商标使用行为的先决性只在判断商标侵权性使用时才具有意义,不宜在商标侵权判定中泛谈商标使用的“安全阀”或“看门人”104. See Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, Hofstra Law Review, Vol.33:2, p.603-607 (2004).属性。这是因为,一方面商标侵权性使用只是《商标法》第五十七条规定的六种商标侵权行为之一,并非所有的商标侵权行为都遵循“商标使用行为+混淆可能性”的判断逻辑;另一方面混淆的产生不止源于商标使用行为,还可能产生于商品装潢、商品名称等错误的使用,需要适用《反不正当竞争法》第六条对此类行为进行规制。因此,只有在判断商标侵权性使用时,坚持商标使用行为的先决性才具有意义。

五、结语

“商标使用”是商标法律制度中的一个关键性概念。目前,司法实践中更倾向适用消费者识别效果标准来认定商标使用,而理论界也普遍认可商标使用的构成要素中包括消费者的认知效果。由此就造成了商标使用的理解与认定出现了行为与效果不分离的情况,但是这种解释路径与现行《商标法》中的相关规定并不相符。本文从传播行为、传播过程和传播系统三个维度分析商标使用,意在揭示商标使用在商标法中的三重意义。其中,传播行为维度下的商标使用行为由《商标法》第四十八条明确规定,特指通过主动使用、商业使用、公开使用以及突出使用具备固有显著性的商标标志,来向理性消费者传递“用于识别商品来源”的使用意图的行为。传播过程维度下的商标使用过程不但要从经营者角度考察商标使用行为,还要从消费者角度考察商标使用效果,其在商标法中明确指向商标确权性使用和商标侵权性使用。二者都是在商标使用行为的基础上,附加多元化的商标使用效果后形成的新概念,同时也是传播系统维度下商标使用制度体系的基本单位。在具体构成上,完整的商标使用制度体系包括第四十八条定义的商标使用行为,以及其他条款定义的商标使用效果。基于以上分析,本文建议在司法实践中遵循“商标使用行为与使用效果二分的思路”来处理商标使用的问题,分别适用行为人主观意图标准与消费者识别效果标准,来区分判断商标使用行为以及商标确权性使用和商标侵权性使用,肯定前者在此类问题中的先决性地位,从而在前者与后两者之间形成逻辑递进的判断次序。