反不正当竞争法中 竞争关系认定的反思与重构

——以数字经济背景下的平台竞争关系为切入点

文 / 吴太轩 乔韵

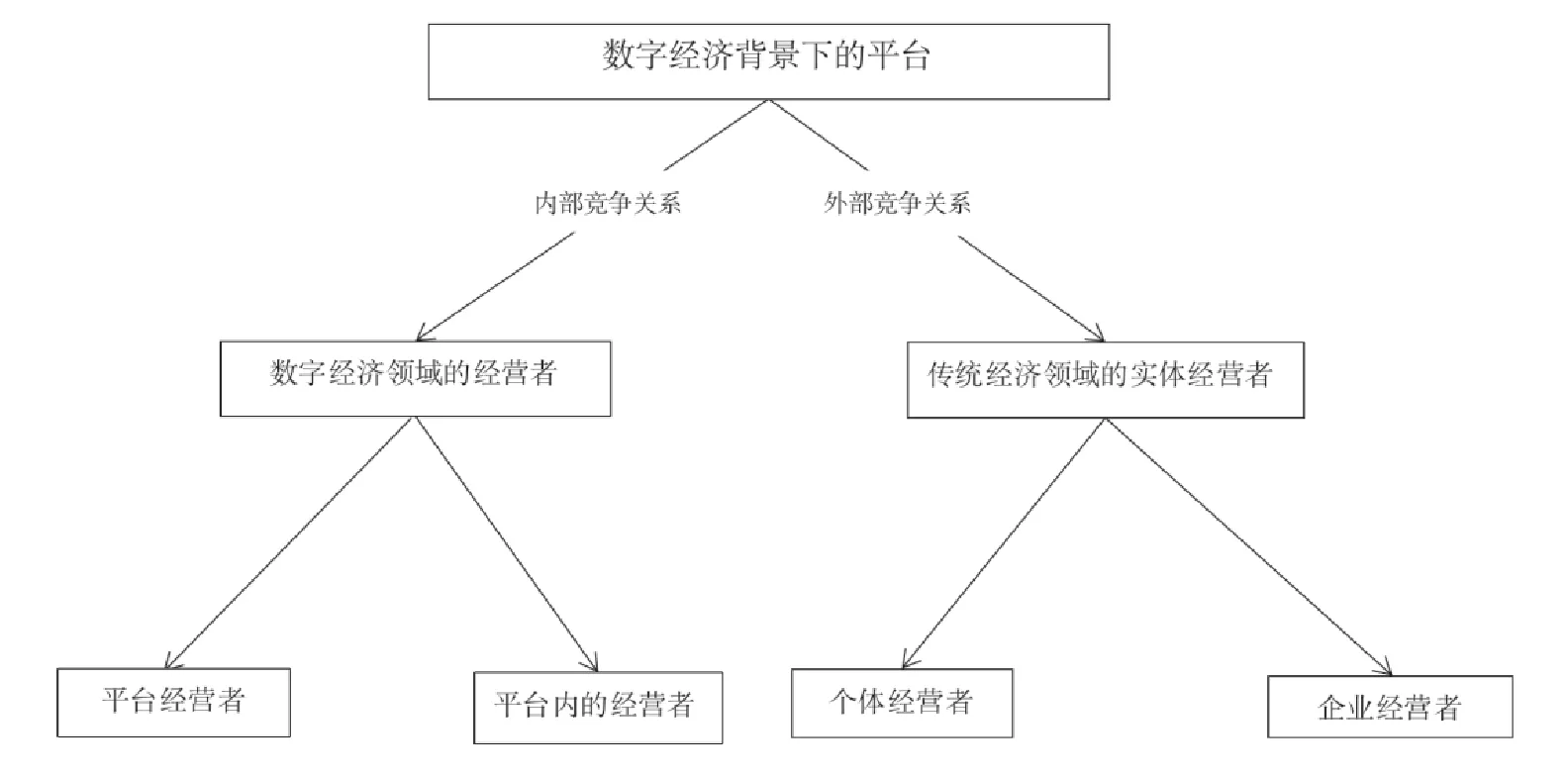

在传统经济下,竞争行为多发生在同业竞争者之间,竞争关系较清晰,易辨别。而在数字经济背景下,“用户注意力”成了争夺的焦点,经营模式呈现多样化的特点,且不同用户群体的需求交织,市场竞争界限逐渐模糊化,跨界竞争十分普遍,业务领域存在交叉或者关联的企业间均有可能产生市场竞争,1. 参见上海知识产权法院(2018)沪7 民终420 号民事判决书。对竞争关系的认定带来一定的冲击。特别是平台企业,涉及诸多不同类型的主体,其除了与传统经济下的实体经营者存在外部竞争关系之外,还与数字经济领域的市场主体存在内部竞争关系2. 参见侯利阳:《数字经济对实体经济的冲击与因应:以社区团购的规制为视角》,载《政治与法律》2022年第10 期,第132 页。(详情见图1)。数字经济下的平台作为需求方和供应方连接的桥梁,以平台为中心,构建起多重关系,涉及平台与平台、平台与供应方、平台与需求方间的关系。一方面,就外部竞争关系而言,实体经济经营者受制于地域和时间因素,其用户群体具有范围性,故以行业和地域等作为竞争关系的认定标准并无不当之处,然平台则打破了时间和地域的桎梏,任何人不管何时何地都可通过平台进行交易,如“美团优先”等社区团购平台的兴起,严重冲击了传统实体经济,原本与超市、水果店等实体经营者发生交易的消费者转向了“美团优先”等平台,即用户群体从实体经营者流向了平台企业,囿于平台企业和传统经营者之间截然不同的商业模式,二者的竞争关系如何认定,该采纳何种标准?另一方面,就内部竞争关系而言,平台兼具“经营者”和“管理者”的双重身份,其在双重身份间不停地变动,处于非同行业的经营者的竞争纠纷也因此愈加频繁,竞争关系的认定变得更加扑朔迷离,如浏览器开发企业与视频网站经营者、杀毒软件公司与即时通信公司之间是否存在竞争关系,往往又是不正当竞争案件的争议焦点,加深了案件的处理难度和复杂度。

图1 数字经济背景下的平台竞争关系

为了应对数字经济带来的挑战,最高人民法院于2022年3 月17 日出台了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》,该司法解释稿第二条似有界定竞争关系的意蕴,从广义角度对竞争关系进行解读,但关于竞争关系的定位和具体认定规则仍语焉不详,发挥的实际指导作用有限。目前不管是学界还是实务界,与竞争关系有关的诸多问题尚未盖棺定论,竞争关系与竞争行为的逻辑关系为何?究竟是竞争行为决定竞争关系,还是竞争关系决定竞争行为?若竞争关系并非竞争行为认定和法律适用的构成要件,竞争关系是否还有保留的必要性?若有,保留的必要性何在?数字经济对竞争关系的认定带来了何种挑战,又该如何在数字经济背景下认定竞争关系?广义界定竞争关系有无限制?等等一系列问题,尚待进一步深入地研究。鉴于此,本文溯流徂源,阐明“竞争关系→竞争行为”认定思路产生的缘由及误解所在,进而揭示朝“竞争行为到竞争关系”认定思路转变的必然性,重塑竞争关系在反不正当竞争法上的定位,以肯定竞争关系保留的必要性,同时廓清数字经济下竞争关系认定规则,以划定公权介入和市场自由竞争的合理边界。

一、竞争行为和竞争关系之逻辑关系的厘清

(一)认知误区:“竞争关系→竞争行为”的认定思路

1.“竞争关系→竞争行为”认定思路的表现

就竞争关系和竞争行为之间的逻辑关系,存在“竞争关系决定论”的认知误区:一是将竞争关系作为不正当竞争行为认定的前置标准;二是把竞争关系作为《反不正当竞争法》适用的逻辑起点。

(1)误区一:竞争关系是不正当竞争行为认定的前置标准

在我国早期不正当竞争行为的判断过程中,不正当竞争行为分析的重点在于判定有无竞争关系。3. 参见杨华权:《论爬虫协议对互联网竞争关系的影响》,载《知识产权》2014年第1 期,第13 页。具体而言,经营者在市场竞争的过程中存在不当行为,可能是侵权行为,但未必是不正当竞争行为。只有发生在竞争对手之间,并直接或者间接损害了竞争对手权益,进而损害了正当竞争秩序的行为,才宜被认定为不正当竞争行为。4. 参见黄武双:《不正当竞争的判断步骤》,载《科技与法律》2021年第3 期,第3-5 页;逄晓霞:《互联网环境下不正当竞争行为的类型化分析》,载《陕西省政法管理干部学院学报》2019年第3 期,第1-2 页;焦海涛:《不正当竞争行为认定中的实用主义批判》,载《中国法学》2017年第1 期,第151 页。若行为人和受害人之间并不存在竞争关系,侵权行为只能归为一般侵权行为之列。由此可以说,竞争关系是不正当竞争行为认定中的关键步骤和前置标准。

司法实践中同样出现此种认知思路。我国最高人民法院曾要求:“在认定不正当竞争行为时,除了考察是否具备一般民事侵权行为的构成要件以外,还要注意审查是否存在竞争关系,即竞争关系是认定不正当竞争行为的条件之一。”5. 参见吕方:《加大知识产权司法保护的法律适用问题 最高人民法院民三庭蒋志培庭长专访》,载《法律适用》2005年第2 期,第31-33 页。此外,陶钧法官在“互联网专条”的研究会上,谈到“就当前的审判而言,对竞争关系的确定仍是判断不正当竞争行为的逻辑起点。”6. 参见陶钧:《新<反不正当竞争法>对新型不正当竞争行为的规制与界定》,载搜狐网2018年1 月3 日,https://www.sohu.com/a/214404987_455313,最后访问日期:2022年9 月11 日。在司法审判中,时至今日,仍有法院沿袭“竞争关系决定竞争行为”的认定思路。上海知产法院于2022年8 月15 日公布了一则虚假宣传纠纷案件的再审判决书,再次明确了虚假宣传行为需要满足“经营者之间具有竞争关系、有关宣传内容足以造成相关公众误解、对经营者造成直接损害”三个基本要件,实则仍将竞争关系作为不正当竞争行为的认定要件。

(2)误区二:竞争关系是《反不正当竞争法》适用的逻辑起点

竞争关系是《反不正当竞争法》适用的逻辑起点,是解决经营者的争议是否应由《反不正当竞争法》调整的关键7. 参见吴太轩:《互联网新型不正当竞争案件中竞争关系认定研究》,载《经济法论坛》2017年第19 卷,第100 页;宋旭东:《论竞争关系在审理不正当竞争案件中的地位和作用》,载《知识产权》2011年第8 期,第46 页;种明钊:《竞争法学》,高等教育出版社2004年版,第14 页;邵建东:《我国反不正当竞争法中的一般条款及其在司法实践中的运用》,载《南京大学法律评论》2003年第1 期,第199-200 页。。具言之,并非经营者在竞争过程中的任何侵权行为都由《反不正当竞争法》调整,只有同时满足实施侵权行为的经营者具有争夺竞争利益的目的且损害了其他经营者的合法权益等条件时,此时该行为才具有被纳入《反不正当竞争法》的可能性。8. 参见王晓晔:《竞争法学》,社会科学出版社2007 版,第52 页;徐孟洲、孟雁北:《竞争法》,中国人民大学出版社2008年版,第28 页。这意味着《反不正当竞争法》只适用于那些在违法经营者和受害经营者之间存在竞争关系的违法行为。9. 参见种明钊:《竞争法》,法律出版社2016年版,第90-91 页。司法实践中亦存在此种认知逻辑。在上海凯聪电子科技有限公司与深圳市乔安科技有限公司商业诋毁纠纷上诉案一案中10. 参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第5 号民事判决书。,针对原告提出被告构成了商业诋毁的行为的主张,法院谈到竞争关系是适用《反不正当竞争法》的前提,即原告只有证明其与被告之间存在竞争关系,否则不管是真实或者虚假恶意从而损害到了原告的商誉,都无法适用《反不正当竞争法》有关商业诋毁的规定。

2.“竞争关系→竞争行为”认定思路之缘起

从反不正当竞争法的诞生渊源看,其脱胎于民法,二者具有诸多耦合之处,为了区分不正当竞争行为和一般侵权行为,划分反不正当竞争法与民法各自的范围,学界和理论界将目光投向了竞争关系,将其作为不正当竞争行为认定和法律适用的“万金油”。11. 参见尚佳:《不正当竞争行为认定中竞争关系要件研究》,载《中国市场监管》2020年11 期,第31 页。一是从竞争行为的内在特性看,竞争行为具有相对性。反不正当竞争法由民法而来,深受民法基本原理影响,如基于债权相对性原理认为竞争行为内嵌相对性特质,只有行为人侵害的对象是竞争对手时,其侵权行为才有被归为不正当竞争行为的可能性。12. 参见张占江:《不正当竞争新更为认定范式的嬗变》,载《中外法学》2019年第1 期,第207 页。若不存在竞争关系,竞争行为也无从谈起。13. 参见吴伟光:《对<反不正当竞争法>中竞争关系的批判与重构—以立法目的、商业道德与竞争关系之间的体系性理解为视角》,载《当代法学》2019年第1 期,第134 页。二是从竞争关系的外在价值看,竞争关系内嵌分流法律适用、减少法律管制的价值。14. 参见焦海涛:《不正当竞争行为认定的实用主义倾向》,载《中国法学》2017年第1 期,第156-158 页。竞争关系决定了经营者之间的纠纷能否适用《反不正当竞争法》,如若摒弃竞争关系,将难以区分《反不正当竞争法》与《侵权责任法》等法各自的适用范围,易造成法律适用的混乱。

3.“竞争关系→竞争行为”认定思路之证伪

不可否认,上述缘由具有一定的合理性,然若仔细推敲,会发现上述理由欠缺全面性与合理性,夸大了竞争关系在反不正当竞争法上的价值作用,是对竞争关系和竞争行为的误解。

一方面,竞争行为的相对性毋庸置疑,但就此认为“竞争关系是不正当竞争行为的认定要件”的定论缺乏逻辑连贯性。债权相对性意指债权人只能针对特定的债务人主张权利,15. 参见谭启平:《中国民法学》,法律出版社2018年版,第390 页。其指向的是救济阶段主体的特定性。相应地,竞争行为相对性强调的是民事诉讼原被告的特定性,而并未直接涉及行为认定,不能得出竞争行为仅发生在竞争对手间的定论。事实上,民事诉讼主体资格的确定和不正当竞争行为认定是独立的步骤,不能混为一谈,且从抽象层面看,救济阶段应发生在行为阶段之后,只有竞争行为满足“不正当”条件之后,才有权益救济的正当性和合法性基础。此外,竞争行为仅发生在具有竞争关系的主体之间的观点与我国《反不正当竞争法》立法现实相悖。以“虚假宣传”行为为例,该行为并非直接针对经营者而是消费者,而消费者与经营者之间并不具有竞争关系。当然,有学者认为经营者和消费者之间亦存在竞争关系,属于“对象竞争关系”16. 《反不正当竞争法》中的竞争关系可分为三种类型:经营者与消费者之间的对象竞争关系;具体经营者之间的直接竞争关系和经营者之间的间接竞争关系。详见吴伟光:《对<反不正当竞争法>中竞争关系的批判与重构—以立法目的、商业道德与竞争关系之间的体系性理解为视角》,载《当代法学》2019年第1 期,第135 页。,但此种扩张已然脱离了竞争的本意。通过追溯“竞争”二字的起源,可发现其最早出现于《庄子·内篇·齐物论》的“有竞有争”17. 参见孙通海:《中华经典藏书:庄子》,中华书局2007年版,第41 页。,“竞”重行为,而“争”重言辞,合在一起意指为了自身利益与人争胜,18. 参见夏征农、陈至立:《辞海》,上海辞书出版社2010年版,第2010 页。竞争行为本质上是一种争夺交易机会或者谋取竞争优势的行为19. 参见孔祥俊:《反不正当竞争法新原理·原论》,法律出版社2019年版,第119 页。,而经营者和消费者之间并不存在争夺竞争利益的关系,相反,消费者的注意力是经营者竞相争夺的对象。可见竞争行为仅发生在竞争对手间的观点难以涵盖虚假宣传等不以经营者为特定对象的竞争行为,有待修正。

另一方面,竞争关系并非不正当竞争行为与一般侵权行为、《反不正当竞争法》与其他法律的区分基准。经营者对其他经营者实施侵害行为,且造成了损害,该侵害行为究竟是不正当竞争行为还是一般侵权行为,进而决定适用法律的关键,不在于二者间是否有竞争关系,而在于该损害是不是“竞争性损害”,即竞争行为是否扭曲了市场机制,而只有在市场机制扭曲的前提下,竞争行为才可能构成不正当竞争行为。换言之,若行为造成了扭曲市场竞争秩序的后果,可据此与其他一般侵权行为区分开来,也是将损害行为纳入反不正当竞争法调整的标准和依据20. 参见王艳芳:《反不正当竞争法中竞争关系的解构与重塑》,载《政法丛论》2021年第2 期,第23 页。。损害理论是法律分析和法律适用核心问题,只有建立起有效的损害理论,法律分析和法律适用才有依据。反垄断法上的损害理论指向竞争损害,只有损害竞争的行为才构成垄断,这是反垄断法适用的起点,也是所有垄断行为的共同要件,在我国《反垄断法》中,竞争损害对应的是“排除、限制竞争”。21. 参见焦海涛:《反垄断法上的竞争损害与消费者利益标准》,载《南大法学》2022年第2 期,第1 页。而在适用《反不正当竞争法》时,也应将基点放在行为造成的损害上,考察是否造成了市场机制扭曲的竞争损害后果,以此明晰《反不正当竞争法》与其他法律适用的边界。

总之,《反不正当竞争法》以竞争行为为规制对象,并以特殊的构成元素界定不正当竞争行为,本身就具有特殊性,22. 参见孔祥俊:《论新修订<反不正当竞争法>的时代精神》,载《东方法学》2018年第1 期,第72 页。以竞争关系的存在作为适用《反不正当竞争法》的前提是一种望文生义的做法,是对立法目的和立法内容的曲解。23. 参见谢晓尧:《在经验与制度之间:不正当竞争司法类型案例化研究》,法律出版社2010年版,第44-45 页。

(二)认知纠偏:竞争关系非行为认定和法律适用的要件

事实上,竞争关系并非竞争行为认定的构成要件,更非《反不正当竞争法》适用的逻辑起点。竞争行为具有独立的判断标准,与竞争关系无关。此认知转变兼具可行性和必要性,是反不正当竞争法现代化的标志之一。24. See Tim W·Dorins ,Trademark and Unfair Competition Conflicts:Historical-Comparative,Doctrinal,and Economic Perspectives,Cambridge University Press,2017,p.295.

1.可行性分析:立法和司法实践的尝试

从立法层面看,中央立法和地方立法皆作出纠偏竞争关系定位的尝试。就中央立法而言,2017 修订的《反不正当竞争法》纳入了“消费者”元素,侵害经营者和消费者合法权益且符合“不正当”标准的行为都在《反不正当竞争法》的负面清单之列。就地方立法而言,诸多地方也紧跟着出台了反不正当竞争条例,且对适用主体进行了扩张25. 笔者通过北大法宝、威科先行、国家法律法规数据库等检索发现,现行有效的反不正当竞争地方性立法(包括《反不正当竞争条例》《<反不正当竞争法>实施办法》《经济特区反不正当竞争条例》等)共计28 部。,如《河北省反不正当竞争条例》第二条第三款规定:“政府及其所属部门以及经营者以外的其他组织和个人,其行为妨碍公平竞争的,也适用本条例。”扩大了《反不正当竞争法》适用的范围,将焦点集中于行为之上,只要行为妨碍了公平竞争,则可以适用该条例。

从司法实践层面看,已有法院不再受限于竞争关系的桎梏,对竞争行为进行独立判定,如在兰州金蝶软件科技有限公司与金蝶软件有限公司虚假宣传纠纷案中,被告以与原告之间不存在竞争关系为由作为不适用《反不正当竞争法》的抗辩理由,法院对此谈到“《反不正当竞争法》是规范经营者行为的法律,同时保护其他经营者和消费者的合法权益,不以经营者之间是否存在竞争关系为前提”。

可见不管是从《反不正当竞争法》和地方立法,抑或是司法实践对于竞争关系要件的突破来看,不应继续将竞争关系作为行为认定和法律适用的前提。

2.必要性证成:纠偏竞争关系认知的现实背景

(1)适应不正当竞争行为规制理念嬗变的必然要求

不正当竞争行为的规制理念实现了从“保护竞争者”向“保护竞争”的嬗变,“保护竞争”的理念立足竞争者、消费者和社会公共利益等多元利益的考量,不再将目光单一地置于竞争者,突破了“竞争关系”的约束。26. 参见张占江:《不正当竞争行为认定范式的嬗变——从保护竞争者到保护竞争》,载《中外法学》2019年第1 期,第205 页。若仍过分拘泥竞争关系对竞争行为认定的决定性作用,会使得审判的重心产生偏差。更细致地说,竞争关系是经营者之间特定的关系,过多的关注竞争关系体现了对经营者的重视,审判可能以经营者为中心,着重考察经营者因竞争行为受到的损害,并据此作出竞争行为正当性与否的判断,而易忽视对消费者权益和公共利益的维护,有悖“保护竞争”的规制理念。有鉴于此,在认定不正当竞争行为时,应从关注“主体身份”向侧重“行为性质”的转变,27. 龙俊:《商业诋毁构成要件研究——兼评新<反不正当竞争法>第11 条》,载《河北法学》2019年第4 期,第134页。不再受“竞争关系”这一要件的束缚28. 参见宁立志:《<反不正当竞争法>修订的得与失》,载《法商研究》2018年第4 期,第120 页。,强调对行为本身的判断,关注行为本身是否具有市场竞争属性和不正当性,是否扰乱“市场竞争秩序”和其他经营者和消费者的合法权益,以与“保护竞争”的规制理念相契合。

(2)顺应国际立法趋势的应然选择

一方面,国际组织立法的改变,为国际上各国和地区的立法修订提供了指南,《反不正当竞争示范条款》是对《巴黎公约》有关不正当竞争行为规定的诠释,其规定“凡在工商业活动中违反诚实信用的行为或做法(Act or Practice)构成不正当竞争行为(Act of Unfair Competition)。”其并未对行为人和受害者的主体身份进行限制,不管二者间有无竞争关系,只要行为违反了“诚实信用”原则,均可能属于不正当竞争行为,亦可纳入反不正当竞争法的调整范围。29. See Reto M. Hilty Frauke Henning-Bodewig, Law Against Unfair Competition: Towardsa New Paradigm in Europe? Springer, 2007, p.70.另一方面,当今大多数国家已不再将竞争关系作为判定不正当竞争行为的要件,德国、比利时、捷克、丹麦、欧洲等国家均是如此。如德国2008年《反不正当竞争法》将此前立法中的“竞争行为”这一措辞修改为“商业行为”,这意味着德国《反不正当竞争法》的适用将不再限制于具备严格的竞争目的、竞争行为、竞争关系,竞争关系的范围得以扩展;瑞士、奥地利等国家的反不正当竞争法曾一度只适用于具有竞争关系的行为人受害人之间,后来通过修正法律扩大到非竞争领域,只要满足相应的条件都可适用《反不正当竞争法》,而不必受竞争关系的桎梏。我国《反不正当竞争法》正是在借鉴国外立法经验上进行的修订,有必要顺应国际趋势。

综而述之,“竞争关系→竞争行为”沿袭的是旧有“保护竞争者”的规制理念,既不符合我国的立法精神,也不符合我国反不正当竞争法现代化的实际需要。30. 参见谢晓尧:《竞争秩序的道德解读》,法律出版社2005年版,第70 页。与其拘泥于竞争关系的认定,不如消解其在不正当竞争行为认定中的结构性地位,31. 参见陈兵:《互联网新型不正当竞争行为审判模式检视》,载《江南大学学报(人文社会科学版)》2021年第5 期,第103 页。对不正当竞争行为的认定从注重身份性质到行为性质转变,适用“竞争秩序标准”而非“竞争关系标准”32. 参见龙俊:《商业诋毁构成要件研究——兼评新<反不正当竞争法>第11 条》,载《河北法学》2019年第4 期,第134 页。,以破解理论之困和实践之惑。

二、竞争关系在反不正当竞争法上的重新定位

为了纠偏对竞争关系的过度重视所造成的误解,应对现实需求,由此走向了另一个极端,全盘否定竞争关系的价值,认为其在《反不正当竞争法》上毫无保留的意义。33. 参见郑雅庆:《互联网不正当竞争行为认定的去竞争关系分析》,载《改革探索》2020年第5 期,第37 页。然此种认知失之偏颇,一方面,对“竞争关系”定位的纠偏是积极学习德国等国家的成果,而实际上德国的《反不正当竞争法》并未完全摒弃竞争关系。34. 参见孔祥俊:《知识产权强国建设下的反不正当竞争法适用完善—基于行政规章和司法解释征求意见稿的展开》,载《知识产权》2021年第10 期,第86 页。另一方面,有学者通过收集京、沪、粤三地2000-2018年的相关案例,将竞争关系在不正当竞争行为审判中的作用归为以下几点:一是经营者遭受不正当竞争损害;二是经营者尊重和合理避让义务;三是不正当竞争行为认定的前提要件;四是个案诉讼主体资格的确定;五是责任承担。35. 陈兵:《互联网经济下重读“竞争关系”在反不正当竞争法上的意义—以京、沪、粤法院2000-2018年的相关案例作为引证》,载《法学》2019年第7 期,第24 页。此外,在笔者收集的2000-2022年间的1715 份不正当竞争民事判决书,除去重复的或不涉及竞争关系认定的判决书后,共剩下786 份不正当竞争民事判决书。通过对786份判决书进行整理归纳,发现由248 份判决书中仅简单地提及竞争关系,并未进行细致地分析,余下的498 份判决书中则较为清晰地描述了竞争关系的价值,可归为以下内容:适用《反不正当竞争法》的前提;认定不正当竞争行为的要件;明确不正当竞争民事诉讼主体资格;行为人遵守竞争原则的原因;判断行为人恶意、确定损害赔偿金额等。(详情见表1)36

表1 竞争关系定位的样本数据情况表36. 需要说明的是,在不正当竞争民事诉讼中,竞争关系的定位是综合而非单一的,即竞争关系在不正当竞争民事诉讼中同时发挥多重作用。

事实上,不正当竞争民事诉讼会涉及三个基本问题,首先是被诉行为是否成立,其次是原告是否受到具体损害,最后是被告如何承担责任。尽管竞争关系不再是行为认定和法律适用的“万金油”了,但在《反不正当竞争法》的实体层面和程序层面的价值仍不容忽视。重塑竞争关系在反不正当竞争法上的定位,是设计相应规则的重要基础。

(一)实体层面:民事责任构成要件的参考因素

在《反不正当竞争法》中,行为构成要件和责任构成要件并非完全一样,尽管竞争关系并非行为认定的构成要件,但可作为责任构成要件的参考因素,判断民事责任的严重程度。

数字经济的发展使得经营者间的联系越发地呈现出系统化和复杂化的特点,在此背景下,“竞争or 非竞争”的二元分类已不足以准确描述经营者间的关系,需引入描述竞争程度的变量。也就是说不管是从定性(是否侵权)抑或是定量(损害数额)层面对不正当竞争行为进行分析时,除了考量经营者之间有无竞争外,亦需考虑经营者之间的竞争程度,以对市场行为进行有效且适度的管理。37. 参见沈冲:《网络环境下的竞争关系与商业诋毁行为的认定》,载《电子知识产权》2011年第11 期,第72 页。可见,在分析经营者间的竞争时,除了要回答“有无”之外,亦有必要思考“多少”。以“搭便车”“不劳而获”等行为为例,行为人的主观恶意程度和其与受害者之间的竞争关系程度呈现正比关系,即竞争关系越紧密,可推断行为人搭便车的意图越明显,搭便车行为的不正当性就越容易辨认;而若竞争关系越疏远,行为人由此获取竞争利益的可能性会相应削减,行为的不正当性就越难认定。38. 周樨平:《反不正当竞争法中竞争意义的认定及其意义——基于司法实践的考察》,载《经济法论丛》2011年第2期,第101 页。因此在分析竞争关系在实体层面的价值时,应同时对竞争关系的有无和程度进行充分的论证。

其一,竞争关系可作为衡量经营者损害范围,进而确定赔偿数额的界尺。39. 参见陈兵:《互联网经济下重读“竞争关系”在反不正当竞争法上的意义—以京、沪、粤法院2000-2018年的相关案例作为引证》,载《法学》2019年第7 期,第35 页。无损害则无救济,损害是不正当竞争民事责任的构成要件之一,而竞争关系是认定竞争损害的信息中介之一,是判断竞争行为与损害之间因果关系的重要因素。40. 参见刘沛昀、沈瞿和:《涉数据竞争行为正当性的判断标准分析》,载《电子知识产权》2022年第1 期,第51-52 页。根据《反不正当竞争法》第十七条的相关规定,民事诉讼赔偿的数额原则上是以经营者因不正当竞争行为遭受的损失为准,若无法确定实际的损害,以经营者获得的利益为准,在二者都无法确定的情况下,则采取酌定赔偿的方法。竞争关系可作为确定损害赔偿的数额的参考因素,通过分析经营者之间的竞争程度进行定量分析,以确定损害程度,若经营者之间的竞争关系越紧密,如二者间为同业竞争关系,则说明其对同业经营者造成损害的可能性和程度可能更大。例如,在认定数据不正当竞争行为时,所涉数据产品或者服务是否存在实质替代关系是认定不正当竞争行为损害后果的违法性要件之一,而如何认定是否构成实质替代关系又得借助竞争关系,若二者间存在竞争关系,则很容易推导出系争不正当竞争行为导致原告机会的流失,且阻碍了原告参与公平竞争的能力。41. 参见刁云芸:《数据不正当竞争行为的法律规制》,载《知识产权》2019年第12 期,第43-44 页。不过需要注意的是,竞争关系仅仅是确定赔偿数额的一个参考因素,在具体确定时还需考虑被告侵权行为的持续时间、侵权的范围、市场份额、主观过错等因素。42. 参见叶明、吴太轩:《互联网新型不正当竞争行为司法规制的实证研究》,厦门出版社2019年版,第156-158 页。此外,德国的《反不正当竞争法》以“显著性损害”作为不正当竞争民事责任的构成要件,“显著性损害”的衡量标准之一就是“行为的指向对象”43. “行为的指向对象”标准意指当行为直接针对一个或者多个竞争者时,就可肯定存在侵害的显著性。参见范长军:《德国反不正当竞争法研究》,法律出版社2010年版,第104 页。,而此处显然难以绕过竞争关系来明晰竞争者数量,进而推断损害是否达到显著性。

其二,竞争关系可用来判断被告的主观恶意、避让的必要性和妥当性。一方面,从竞争关系的定性价值看,是主观意图的重要参考因素。尽管就主观意图是不是不正当竞争行为的认定要件仍争论不休,44. 能否将主观意图作为不正当竞争行为的认定要件尚存争议,存在肯定说和否定说。一肯定说,即不正当竞争行为作为特殊侵权行为,应符合侵权要件,且“不正当”需要借助“诚实信用”“善良风俗”等,属于反不正当竞争法道德上过错的要求。参见龙俊;《商业诋毁构成要件研究—兼评<反不正当竞争法>第11 条》,载《河北法学》2019年第4 期,第139-140 页;郑友德、范长军:《反不正当竞争法一般条款具体化研究》,载《法商研究》2005年第5 期;刘春田主编:《知识产权法》,高等教育出版社2010年版,第374-375 页。二否定说,反不正当竞争法旨在维护市场的公平竞争,保持市场的良好秩序,而主观意图的抽象性加大了认定难度,应将注意力集中于竞争行为造成的损害上,无须过多关注主观动机。参见孔详俊:《反不正当竞争法的司法创新和发展——为<反不正当竞争法>施行20 周年而作(上)》,载《知识产权》2013年第11 期,第6 页;蒋舸:《关于竞争行为正当性批判泛道德化之反思》,载《现代法学》2013年第11 期,第85-95 页。但至少目前立法层面肯定了主观因素在“恶意不兼容”等不正当竞争行为认定中的价值。而主观意图深藏于心,需要借助客观标准予以确认,竞争关系的作用由此显现。对于具有竞争关系的经营者,推定其知晓行业惯例,若其仍从违反市场的相关准则等,可推定行为人达到“故意”的程度,主观上存在过错。以“商业混淆”和“商业诋毁”行为为例,在存在竞争关系的场合,对他人知名商业标识通常可认定是知情的,假冒他人商业标识,在一定意义上意味着明知故犯,在主观上可认定具有恶意;直接针对竞争对手的商业诋毁,不正当的竞争意图更强,恶意更明显,情节更为严重。另一方面,从竞争关系的定量层面看,竞争程度与避让义务呈正相关,即经营者之间竞争程度越高,可推定二者间的关系越紧密,经营者则应承担更严格的避让义务。司法实践中亦注意到了对竞争关系程度的考虑,如在中国某通信集团浙江公司与某科技公司商业诋毁案件中,法院谈到“在进行商业测评时,不得诋毁他人的商誉,特别是针对存在竞争关系的经营者进行评论,更应负有谨慎注意义务”。45. 本案历经两次审理,一审:杭州铁路运输法院(2020)浙8601 民初1639 号民事判决书;二审:杭州市中级人民法院(2021)浙01 民终5200 民事判决书。由此可知,在商业诋毁中,经营者间竞争关系的程度与谨慎注意义务的大小成正比关系。也就是说,若经营者间的竞争关系越明显、越强烈,如存在狭义的竞争关系,则对参加竞争的经营者提出更高程度的行为限制与注意义务,反之,随着竞争关系程度的淡化、减弱,对经营者的行为也应随之宽容。

需要提醒的是,竞争关系是是否承担不正当竞争民事责任的参考因素而非决定因素,在责任构成要件清晰明了且竞争关系认定复杂时,就没有必要引入竞争关系,否则只是画蛇添足,徒增功耗。

(二)程序层面:不正当竞争民事诉讼原告适格的构成要件

侵害对象的广泛性和不特定性是大多数不正当竞争纠纷案件,如虚假宣传案件的特征之一,是否所有的受害者都是适格的原告?谁能够提起不正当竞争民事诉讼便成为一个值得深入研究的问题,德国的《反不正当竞争法》将可提起诉讼的经营者限于具有具体竞争关系的经营者46. 参见《德国反正当竞争法》第2 条,此处的“具体竞争关系”即要求被诉行为对原告造成的竞争损害是现实且特定的,换言之,若一方受益是另一方的受损,则可认定原被告间的具体竞争关系。。我国《反不正当竞争法》第十七条将限定为“经营者”,但关于“经营者”的身份未作进一步的限制。根据最高人民法院发布的司法政策的规定,“有权提起不正当竞争诉讼的原告必须与被告之间存在特定的、具体的竞争关系”47. 参见曹建明:《加大知识产权司法保护力度,依法规范市场秩序—在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》,载法源检索网2014年11 月11 日,http: / /www. fayuanjiansuo. com/view? aid = 665,最后访问日期:2022年9 月25 日。,此凸显了竞争关系在确定原告资格中的作用。此外,根据《民事诉讼法》第一百一十九条规定,有权提起民事诉讼的必须是与本案有“直接利害关系”的人,具体到不正当竞争民事诉讼中,原、被告之间是存在“直接利害关系”的经营者。

如何理解“直接利害关系”和“竞争关系”之间的关系,成为确定不正当竞争民事诉讼原告资格的关键所在,对此存有两种截然不同的观点:一是将“竞争关系”等同于“直接利害关系”,只要原被告之间具有“竞争关系”,就可认定具有“直接利害关系”,从而肯定原告的诉讼资格。如在拜公司诉衢州拜耳不正当竞争案件48. 参见浙江省衢州市中级人民法院(2009)浙衢知初字第16 号民事判决书。和在比特公司和美爵信达不正当竞争案件49. 参见福建省福州市中级人民法院(2017)闽01 民终594 号民事判决书。中,法院谈到鉴于二者经营范围一样,具有竞争关系,因此可以肯定原告的主体适格性。二是将“直接利害关系”等同于“竞争关系+损害”,即竞争关系并不等同于“直接利害关系”,还必须同通过“损害”将“竞争关系”具象化、特定化。如在创磁公司与穆某等不正当竞争纠纷上诉不案件50. 参见北京知识产权法院(2016)京73 民终156 号民事判决书。中,法院谈到“市场经营者之间存在竞争关系并不必然能够建立特定的联系,不必然存在直接的利害关系,不必然具有起诉的主体资格,特定的经营者还需要证明因其他经营者的竞争行为而遭受合法权益的损害”。无独有偶,在加多宝饮料有限公司、广东加多宝饮料食品有限公司与广州医药集团有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司虚假宣传纠纷案件中51. 参见最高人民法院(2007)民三终字第2 号民事判决书。,法院认为“若在无法律明确规定的情况下将市场活动中一般意义上的竞争关系等同于《民事诉讼法》中的直接利害关系,既有可能使得经营者面临不可预测的诉讼风险,难以激发经营者参与市场竞争的积极性和主动性;也将架空《民事诉讼法》的明文规定,使得既有的民事诉讼理论和诉讼实践受到严重冲击。”其均认为“竞争关系”并不必然意味着“直接利害关系”,还需要考虑“损害”等补强因素以辨析原告是否是适格主体。

上述观点分歧的根本在于能否直接根据竞争关系认定原告的资格,对此形成了支持派和反对派,但不容置疑的是不管是直接派抑或是反对派均肯定了竞争关系在原告资格认定中的价值,只是对竞争关系发挥的作用存在不同的认知,对是否需要同时考虑“损害”等补强因素存在不同的见解。事实上,在具体的不正当竞争民事诉讼中,竞争关系的存在并不意味着原告资格的一定成立,还需证成“损害”的存在。需要特别说明,不正当竞争行为认定中的“竞争损害”与原告资格确定中的“损害”内涵不同,不可将二者混淆,前者指的是对竞争秩序的扭曲,是一个比较宽泛的概念;而后者则是特定的,具体的。以虚假宣传行为为例,其并非直接针对经营者,在认定不正当竞争行为时,只要行为造成竞争损害即可,此处的竞争损害可以是对经营者抑或是对消费者整体的损害;但若经营者提起诉讼,就必须证明其因该虚假宣传行为受到了具体且特定损害。质言之,竞争关系的存在,意指原告的竞争利益有被告侵害的可能性,而是否对原告发生了具体的损害,则是需要进一步证明和考虑的要素。52. 参见黄武双、谭宇航:《不正当竞争判断标准研究》,载《知识产权》2020年第10 期,第31 页。

三、数字经济背景下竞争关系认定规则的重构

反不正当竞争法旨在维护公平竞争的秩序,尽管竞争关系并非行为认定和法律适用的前置要件,但在反不正当竞争法上仍具有重要的价值和意义,特别是竞争关系是判定不正当竞争民事诉讼原告资格的要件,竞争关系决定了适格主体的范围,过宽过窄理解竞争关系都不恰当,过宽认定竞争关系可能会导致滥诉,加大法院的司法压力;在我国不正当竞争民事公益诉讼和一般条款行政实施机制缺位的背景下53. 当前我国行政机关不得依据《反不正当竞争法》一般条款对未列举不正当竞争行为进行行政执法。2022年的《反不正当竞争法(修正草案征求意见稿)》第37 条规定了一般条款行政实施机制“经营者违反本法第二条规定,实施严重破坏竞争秩序、确需查处的不正当竞争行为,本法和有关法律、行政法规未作明确规定的,由国务院市场监督管理部门认定,由省级以上市场监督管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上五百万元以下的罚款”。但由于该当前尚处于征求意见阶段,最终修法是否会保留该条款尚不得而知。,过窄理解竞争关系则可能会造成部分新型不正当竞争行为的逃逸。鉴于此,有必要重构数字经济下竞争关系的认定规则,建立清晰的认定原则、认定标准和认定界限,使得竞争关系的认定更加合理,以实现市场自由和公平竞争的平衡。

(一)明晰竞争关系的认定原则

当前数字经济领域跨界竞争空前激烈,平台企业业务间交叉重合的现象较多,没有直接(狭义)竞争关系的经营者间也可能存在对流量、数据等同质化网络资源的争夺,特别是数字经济的去中心化和去结构化运行特征使得平台企业的竞争关系可能存在于任何经营行为之上,竞争关系的认定和判断相对于传统经济环境中而言更为复杂和困难,以动态的眼光对竞争关系进行更为宽泛的解释尤为必要。

一方面,应对竞争关系进行广义认定。“竞争关系的广义化,是反不正当竞争法本身变化的结果。反不正当竞争法由民事侵权法发展而来,起初仅仅是保护竞争者利益,但在其发展的过程中,其立法目标已经由保护竞争者利益不断向保护消费者利益和维护公共利益方面拓宽,由单纯的私法保护不断向实现市场管制目标发展。这就使得不正当竞争行为的界定不限于同业竞争者之间的竞争行为,而拓展到非同业竞争者的竞争损害。”54. 参见北京知识产权法院(2016)京73 民终156 号民事判决书。此外,随着互联网技术的发展,尤其是移动互联网技术的崛起,跨行业竞争的现象越发普遍,甚至大有逐渐演化为“一家通吃”“一强百强”的趋势。互联网经营者间的竞争关系围绕如何决定消费者存在而进行的,只要存在足够数量的消费流量,看似经营不同业务的群体随时可能展开竞争。55. 叶明、陈耿华:《互联网不正当竞争案件中竞争关系认定的困境与进路》,载《西南政法大学学报》2015年第1 期,第85 页。如“康师傅”方便面遭受业绩持续下滑,原因非同业经营者的冲击,而是外卖软件的崛起;代替“国美电器”家电销售龙头地位的并非“苏宁电器”而是“淘宝”和“京东”;取代“中国移动”通讯界寡头位置的是腾讯的“微信”而不是“中国联通”。故需要以一个更加宽泛的视角去观察当下互联网产业出现的竞争,许多看似无关的企业实质上也是潜在的竞争者,56. 毕文轩:《互联网不正当竞争行为规制的类型化分析》,载《广西社会科学》2020年第6 期,第118 页。若仍拘泥于狭义的竞争关系,恐难以应对数字经济下不断涌现的新型不正当竞争行为。

另一方面,应对竞争关系进行动态认定。竞争是一个动态的过程,旨在争夺竞争利益,竞争关系可能并非一开始就存在于经营者之间,且竞争关系随时可能发生和消失,呈现动态变化的特点,且在数字经济之下此种动态变化的状态被进一步放大化。具体而言,在数字经济下,企业是为市场而竞争,而非是“在市场”中竞争,其争夺的对象主要是“用户注意力”,更确切地说则是“流量”,经营者对“流量”的追逐几乎是行业全貌,而“流量”在经营者之间流转的情况是瞬息万变,不同行业的经营者可能随时构成竞争关系。鉴于此,在数字经济领域考察双方是否具备竞争关系时要脱离行业观念,摒弃静态认定的思路,动态地考察经营者是否存在利益对立,用户是否在二者之间发生流转等因素。

(二)比选竞争关系的认定标准

狭义竞争关系主要以产品或服务的同质性和可替代性为认定标准,57. 同质性标准指的是提供相同的产品或者服务。替代性标准较同质性标准更为复杂,可通过分析“经营模式的近似程度”和“用户群体的重合程度”两大因素去辨析产品或者服务能否构成实质替代。“经营模式的近似程度”立足供应层面,是供应方意图开拓的市场领域的反映;用户群体的重合程度则从需求方角度,反映了消费者意图支付的对价。同时有必要考虑替代的内容和时间,一是从替代的内容看,互联网产品功能的多样性使得在认定实质替代时,需要进一步辨析产品的主次功能,不能因为重叠就肯定实质替代的存有。二是从替代的时间看,不乏经营者先采取手段将经营者排除特定市场,再进入市场的情况,故在考量替代时除了立足当下还要考量未来的实质替代的可能性(潜在竞争),不过后者需要同时证明“原告将被排挤出市场,而被告可以低成本进入市场或者为进入市场做好了准备”。 参见黄武双、谭宇航:《不正当竞争判断标准研究》,载《知识产权》2020年第10 期,第30-31 页;范长军:《德国反不正当竞争法研究》,法律出版社2010年版,第64 页。上文已经论证数字经济下经营者跨界竞争频繁,对竞争关系进行广义认定的必要性,在此基础上,如何确定具体的认定标准是亟待解决的问题。德国对竞争关系的把握十分广泛,只要商品或者服务存在可替代性,或者招揽的是相同的顾客群,抑或者促进了他人的竞争,都应认定为存在竞争关系。58. 参见郑友德、杨国云:《现代反不正当竞争法中“竞争关系”之界定》,载《法商研究》2020年第6 期,第69 页。我国理论界和实务界亦积极地探索了广义竞争关系的认定标准。通过分类、总结可归为以下几种具体的标准。

一是以违反竞争原则作为竞争关系的认定标准。2004年最高人民法院副院长在“全国法院知识产权审判座谈会”上谈到:“违背竞争原则即可认定具有竞争关系”59. 参见曹建明:《加大知识产权司法力度,依法规范市场秩序》,载法源检索网2014年11 月11 日,http: / /www. fayuanjiansuo. com/view? aid = 665,最后访问日期:2022年9 月25 日。,即侵害行为的发生本身就说明具有竞争关系。60. 参见孔祥俊:《反垄断法原理》,中国法制出版社2001年版,第269 页。以爬虫协议为例,即使搜索引擎服务商和互联网内容提供商并不具有直接的竞争关系,但只要其行为违背了《反不正当竞争法》第二条规定的竞争原则,也可认定具有竞争关系。61. 参见杨华权:《论爬协议对互联网竞争关系的影响》,载《知识产权》2014年第1 期,第21 页。

二是以竞争利益上的“损人利己”为认定标准。“竞争利益主要体现为客户群体、交易机会等市场资源的争夺中所存在的利益。而互联网经济又被称为‘注意力经济’‘眼球经济’,吸引并维持用户是互联网企业开展经营业务的基础。”62. 参见北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第13155 号民事判决书。在数字经济领域,虽然经营业务不同,但不同的经营主体所要吸引的可能是同一批用户,而消费者的注意力以及金钱都是有限的,即使竞争双方分属不同的商业领域,依然存在着因争夺网络用户的交易机会而形成的竞争关系。赢取并保持用户的关注度是经营者经营的重中之重。63. See International Bereau of WIPO.Protection of Unfair Competition-Analysisofthe Present World Situation(1994).“损人利已”意味着一方的不正当竞争行为导致另一方的网络用户减少,而一方的网络用户却因该行为而增加。64. 刘继峰、赵军:《互联网新型不正当竞争行为研究》,法律出版社2019年版,第221-222 页。在合一信息技术有限公司与北京金山安全软件有限公司、贝壳网际安全技术有限公司、北京金山网络科技有限公司不正当竞争纠纷案件中65. 参见北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第13155 号民事判决书。法院谈到““当前互联网经济由于行业分工细化、业务交叉重合的现象十分普遍,对竞争关系的界定不应限于某特定细分领域内的同业竞争关系,而应着重从是否存在竞争利益角度出发,竞争利益主要体现为对客户群体、交易机会等市场资源的争夺中存在的利益。该案中,二被告提供过滤优酷网视频广告的猎豹浏览器,影响合一公司的交易机会和广告收益,使两个原本可以在各自领域并行不悖发展的企业存在现实的竞争利益。”,法院从损害角度界定了竞争关系,《反不正当竞争法》并非因为经营者之间在先具有竞争关系而去调整该种行为,而恰恰是基于该种行为具有不正当可能性进而推定经营者之间具有竞争关系,理应受到法律调整。66. 参见姜琨琨:《综艺节目“抄袭”不正当竞争行为的认定—兼评<玩玩没想到>不正当竞争纠纷案》,载《法律适用》2019年第6 期,第48 页。

三是以“实际经营行为、产品用户群、竞争利益”为认定标准。有学者通过收集实证案件,对司法审判中法官在认定竞争关系适用的标准进行了总结,实际经营行为是指经营行为是否会争夺其他经营者的用户注意力,若可能则肯定竞争关系的存在;产品用户群则是通过经营者提供的产品所面向的用户群来认定互联网不正当竞争案件中的竞争关系,互联网行业内的经营行为竞争本质上是对交互数据、用户本身,即使双方的经营模式存在着巨大差异,但其目标用户群体是一致的,就应当认定其存在着竞争关系;竞争利益则指,以经营行为是否增加自身竞争优势、损害其他竞争者的竞争利益作为认定依据。67. 吴太轩:《互联网新型不正当竞争案件中的竞争关系认定研究》,载《经济法论坛》2017年第19 卷,第108 页。此外,应综合而非单一地运用这些标准对竞争关系进行认定。

以上竞争关系认定标准具有一定的合理性,打破了竞争关系对竞争行为的枷锁,但在实操性和合理性方面仍存有瑕疵,未能为认定竞争关系提供有效且明确的指引。首先,以竞争原则的违反作为竞争关系的认定标准过于宽泛,会架空竞争关系的价值。原因在于违背竞争原则的行为在不考虑正当理由的情况下可直接认定为不正当竞争行为,若认为违反了竞争原则即可认定经营者之间的竞争关系,就意味着将不正当竞争行为与竞争关系间画上了等号,只要行为人实施的侵权行为构成了不正当竞争行为,其与受害者之间就存在竞争关系,竞争关系是一种客观存在,而不正当竞争行为是一种主观评价,将二者等同显然已脱离了竞争关系的本义,超越了预测可能性的范围,是一种典型的由结果推导要件的思路和法律实用主义的表现,与法律的适用逻辑不相符,也与竞争关系的客观性不一致。其次,“实际经营行为、产品用户群、竞争利益”三大认定标准也各有优劣。这三大认定标准之间并非独立的,而是融会贯通,实际经营行为需要通过竞争利益的争夺行为去认定,产品用户群本身就是竞争利益的组成部分,因为竞争的本质在于对同一消费群体的争夺,其大致逻辑是经营者实施经营行为,行为是否指向了相同的用户群,进而是否导致了竞争利益的此消彼长,即“经营行为→产品用户群→竞争利益”的大致逻辑,考察经营行为旨在看其是否指向同一用户群,而用户群本身又是竞争利益的具体表现形式,其最终指向的都是“竞争利益”,且“用户群标准”原则上仍停留在需求替代理论范畴中,属于狭义竞争关系的范畴,不能单独运用。鉴于此,以“竞争利益的此消彼长”为中心,同时适当地考虑用户群体的同一性等因素,来认定竞争关系是最优选择。

但是在此仍需要思考几个问题,竞争利益的损害是现实还是潜在的?是必须满足“此消+彼长”抑或是“此消or 彼长”?其一,竞争关系反映的是由经营领域相关性产生的客观的市场争夺和排斥关系68. 郑友德、杨国云:《现代反不正当竞争法中“竞争关系之界定”》,载《法商研究》2002年第6 期,第67-68 页。,是一种客观存在的市场状态,不以经营者的意志为转移,指向竞争利益此消彼长的可能性;而根据现实的竞争利益损害所认定的竞争关系实质上是竞争法律关系,具体指向因竞争行为所引起的反不正当竞争法上的权利义务关系。其二,竞争利益的“此消”和“彼长”在绝大多数情况下可以画上等号,即一方竞争利益的“消”就意味着另一方的“长”,符合能量转换式的原理。但也存在例外情况,如《反不正当竞争法》第八条规定了经营者不得帮助其他经营者进行虚假宣传,此种帮助行为并未让行为人获取到竞争利益,而是让作为被帮助对象的第三人获益,若严格依照竞争利益的“此消彼长”似乎难以将其归为不正当竞争行为的范畴,而一旦行为都被排除在竞争行为之外,更不用说竞争关系的认定69. 参见北京海淀法院课题组:《关于网络不正当竞争纠纷案件审理难点的调查研究》,https://mp.weixi n.qq.com/s?src=11×tamp=1583246500&ver=2194&signature=zcQJbg4ffava9h2U2TMZ950TtqN*SoFHiJVZL8dSx 616kBOysey-DVexObPN2b7E6uQCMPsDu8iQyfA*Wn93Ri1qQMf8K*3-R8yY-5Q3s92fBECRlehsYFLLSOW1Poph&n ew=1,最后访问日期:2022年10 月2 日。。同样从严格意义上讲,商业诋毁行为也并不能导致竞争利益的“此消彼长”,即该行为损害了其他经营者的竞争优势,但并不意味着行为人就能以此获利,特别是当市场上有多家竞争者时,商业诋毁对象竞争优势的丧失仅预示其交易机会减少的可能性,而消费者可以转向市场中的其他经营者,也就是说,商业诋毁行为人并不能因为被诋毁对象交易机会的减少而实现自身交易机会的增加。有鉴于此,为了防止歧义,可更为清晰地表述为只要经营者不正当地增强自身的竞争优势或者破坏他人的竞争优势以攫取竞争利益即可认定竞争关系的存在70. 参见孔详俊:《反不正当竞争法原理》,知识产权出版社2005年版,第76 页。。此外,竞争利益在竞争行为发生的不同阶段的表现形式可能是不同的,特别是数字经济领域的竞争行为对竞争利益的争夺表现为对流量、数据、消费者注意力等同质化资源的争夺,经营者之间经济利益的增减难以量化判断或清晰区分,即难以辨析“此消彼长”的具体情况,但可以明确的是在这一竞争过程中对竞争利益争夺的事实,可理解为经营者间存在最终竞争利益的争夺,通过经营者之间存在较为抽象的最终竞争利益的争夺来认定竞争关系是合适且恰当的。

需要特别说明,尽管对竞争关系进行广义认定已是大势所趋,但仍可遵循“狭义竞争关系→广义竞争关系”的认定步骤,即首先依照狭义竞争关系的标准进行考察,在不满足同质性或者可替代性标准的基础上,才有必要进一步考察经营者之间是否存在广义竞争关系,而不是动辄就从广义角度进行认定。

(三)划定竞争关系的认定界限

对竞争关系进行广义认定已是大势所趋,亦符合当前实际需求,但需要注意的是应把握好广义竞争关系的广义之“度”,避免认定范围过度扩张,防止使竞争关系成为花瓶般摆设的存在,无法发挥实际效用。具言之,数字经济背景下,经营者争夺的对象多为流量等一般性竞争利益,是一种不确定、潜在的利益,边界模糊不清,所有的经营者之间都可能存在利益的此消彼长,若不对竞争关系的认定加以限制,则可能会架空广义竞争关系的价值,难以发挥筛选不正当竞争诉讼原告资格的作用,则意味着所有的经营者都可能是适格主体,这可能会导致不正当竞争民事案件的滥诉,不当地加重了司法压力;同时削弱经营者“千帆竞发、百舸争流”的热情和积极性,使反不正当竞争法陷入旨在维护市场公平反而导致市场不公的悖论之中。鉴于此,有必要对广义竞争关系的认定进行限制,划定认定界限,以防止竞争关系在反不正当竞争法上成为空话,充分凸显其价值。

数字经济以数据作为关键生产要素,与数据有关的不正当竞争行为受到广泛关注,而在数据不正当竞争行为中,尤为值得注意的是“数据抓取”行为,对其展开深入研究的成果不胜枚举。有鉴于此,为了增强论述的针对性和具体性,本文选取“数据抓取”行为,以“解剖麻雀”的思路,尝试对竞争关系认定界限进行回应。数据的产生和分销的边际成本几乎为零,数据本身的聚合也不产生价值,数据抓取行为的目的或者产生交易价值的渠道在于数据的后续应用,可见,竞争关系的判定应更多聚焦于数据抓取之后对于数据的具体运作模式和运用效果。更确切地说,跨界竞争已经成为平台数据的主要竞争模式,竞争关系由此脱离了狭义的竞争范畴。对于竞争关系的界定、是否存在竞争关系,个案中应回归数据的本质及其特征,从数据抓取方的具体数据运用模式、数据新产品价值 、运用和消费方式以及推动产业创新角度对广义竞争关系进行一定的限制。71. 参见蔡川子:《数据抓取行为的竞争法规制》,载《比较法研究》2021年第4 期,第179、183 页。

总之,在具体的司法裁判中,法官需要在广义竞争关系和狭义竞争关系之间选择合适的尺度,兼顾不正当竞争行为的有效规制和个人自由权利恣意扩张的合理规避,将竞争关系认定中“为什么是”与“为什么不是”统一起来,平衡自由和公平竞争的边界,准确把握法律的功能定位。72. 叶明、陈耿华:《互联网不正当竞争案件中竞争关系认定的困境与进路》,载《西南政法大学学报》2015年第1 期,第86 页。对竞争关系进行广义认定已成共识,但并非意味所有的经营者之间都存在竞争关系,需要在个案中辩证分析数字经济背景下经营者之间的竞争关系。而通过对个案要素的综合判断而得出的广义竞争关系,无疑更为明确、具体。

四、余论

尽管数字经济的发展对竞争关系的认定带来了极大的挑战,竞争行为的实施方式和主体有所“变”,需要我们对竞争关系的定位和认定规则进行重新构建,然竞争本质并未改变,其最终目的仍然是攫取更多的交易机会,故需要把握竞争的“变”与“不变”,实现对竞争关系的清晰认知。

在不正当竞争民事诉讼中,应清晰划分各个阶段,即不正当竞争民事诉讼大体上可分为三大阶段:被诉行为是否成立;原告是否受到具体损害;如何承担责任。具体而言,首先,分析原告是不是适格主体,同时结合特定、具体的“损害”确定具体诉讼的当事人资格;其次,判断行为是否构成不正当竞争行为,此时要从竞争行为本身出发,结合“商业道德”“竞争秩序”等多重标准判断竞争行为的正当与否,而无须考量竞争关系;最后,在明晰当事人的法律责任时,竞争关系可作为损害范围、主观过错等责任构成要件的参考因素。同时除了考虑竞争关系的有无之外,亦应关注竞争关系的程度,更多从定量层面发挥竞争关系的价值。具言之,在传统经济形态下,商业模式简单,市场参与者之间的联系也较为单一,竞争关系清楚明了,然数字经济显然突破了地域和行业的束缚,传统的同业或可替代性的认定标准难以应对纷繁复杂的现实需求,故需要从宽且动态地认定竞争关系,且不能仅简单地限于定性层面对竞争关进行系分析,也应该从定量层面分析竞争关系,即竞争关系在何种范围、何种程度上是必须考虑的一个变量,73. 参见谢晓尧:《在经验与制度之间:不正当竞争司法类型案例化研究》,法律出版社2010年版,第53 页。以发挥其应有的价值作用。

此外,随着反垄断领域民事公益诉讼制度的建立,我们有望构建反不正当竞争民事公益诉讼制度,特别是在数字经济背景下,民事公益诉讼可为有心无力的受害者提供兜底支撑;且民事公益诉讼无须考察原告是否是“直接利害关系人”,只要是法律规定的主体即可,故可略过竞争关系认定这个尚存争议且认定复杂的诉讼步骤,进而推进司法审判的有效进行,提高司法效率。霍姆斯有句名言:“法律的生命力在于经验,而非逻辑。”此即强调了现实的需求导向,一切制度的创立都是为了解决现实问题,不能坐等理论的自圆和成熟而后行,竞争关系定位和认定标准的不断演化亦是实践推动的结果,而非仅仅是理论创新的产物。