明代书家对米芾书法的接受

文_王业鑫

曲阜师范大学艺术学硕士、中国书法家协会会员、咸阳师范学院教师、四川文化艺术学院外聘教师

内容提要:本文以明代书家徐渭、董其昌、王铎对米芾技法的接受为焦点,通过对三位书家书法技法的介绍,并结合其各自的书学思想,分别从“笔意”“笔法”“笔势”上的接受进行分析研究,从而映射出晚明书家对米芾书法的接受。

明代书家受米芾用笔中“笔意”影响最大的首推徐渭。徐渭,字文长,号天池山人,另有青藤老人、青藤道人等别号。米芾在宋代被称作“米癫”,而徐渭在明代被人当作“疯子”。米芾与徐渭,一个被视作癫狂,一个被视作疯子,却都具备卓越的才能和惊世骇俗的成就,两人的人生遭遇也有相似的地方。

“徐渭的生平与米芾相似,都失意于科场,没有举业,一个为胥吏,一个做幕僚,属于受歧视的边缘文人。在行为处事上,他们都怪诞孤僻,米芾被称为‘痴颠’,徐渭被称为‘疯狂’。同声相应,同气相求,徐渭对米芾的书法心有灵犀,情有独钟。”这是沃兴华对两人遭遇的看法。同样在世俗眼里不算成功者的二人,受尽白眼,也都同样依靠书法来找到人生的寄托,书法也是他们摆脱痛苦的方法。徐渭看到米芾“八面出锋”的书写状态,一定就像钟子期为伯牙的琴声所感动一样。徐渭在见到米芾的墨迹时曾说道:“阅南宫书多矣,潇散爽逸,无过此帖。辟之朔漠万马,骅骝独先。”[1]

徐渭见米芾的真迹不少,“潇散爽逸”是形容米芾真迹笔意翻飞。徐渭曾把宋四家放在一起做过比较:“黄山谷如剑戟,构密是其所长,潇散是其所短。苏长公书专以老朴胜,不似其人之潇洒,何耶?米南宫书一种出尘,人所难及,但有生熟,差不及黄之匀耳。蔡书近二王,其短者略俗耳,劲净而匀,乃其所长。”徐渭这段《评字》中的话简明扼要地分析了宋四家的特点,黄庭坚与苏轼较之米芾差在不能做到“潇散”“潇洒”,何耶?其实早在宋朝,宋徽宗就问过米芾如何看待北宋诸家,米芾在《海岳名言》中指出了苏轼因何而做不到“潇散”:苏轼写字多用偃笔,黄庭坚《跋东坡水陆赞》谓其“腕着而笔卧”“东坡不善双钩悬腕”,因为写字时提不起笔来也就无法做到时时调整笔锋,故而被讥“画字”;而黄庭坚因为书写速度的问题,用笔不够爽利,也就无法做到“潇洒”。

徐渭在做完比较后认为米芾的笔意更适合自己,因此用笔多米法。而他吸收的正是苏轼与黄庭坚缺少的东西,也就是笔意中的“刷”与“八面出锋”。下边就根据作品分析徐渭如何吸收米芾“八面出锋”的笔意。

《值雨帖》(图1)作为米芾随手的信札,其沉着痛快、恣肆豪放、八面出锋的笔意跃然纸上,其中用笔的正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势,同时把裹与藏、繁与简等对立因素融合起来。《值雨帖》最大的特点是行笔的速度感,以及强烈的节奏感,这些都可以统称为笔意,徐渭所吸收的正是这种笔意。

图1 米芾 值雨帖25.6cm×38.6cm台北故宫博物院藏

通过米芾和徐渭作品的对比,可以清晰地看出二者之间笔意上的取法关系。“八面出锋”在二者的作品里表现得淋漓尽致,同时这种笔意所带的激荡感,具有强烈的能量,是内心强烈表现欲望与才情的迸发。我们可以通过笔画间方向以及提按的移速变化来捕捉二者之间相通的笔意。但在结体上徐渭的字显然更加开阔,这也是徐渭取法其他书家的结果。

徐渭对米芾笔意的接受,对“八面出锋”的运用,已经到达了一定意义上的极致,笔势较米芾更加迅疾。但其书出于心,是内心与这种笔意的契合,而非虚张声势。这与赵构所言“得其外貌者”有本质的区别。

一、全面吸收:董其昌的“笔法”接受

董其昌曾自述学书历程:“余十七岁时学书,初学颜鲁公《多宝塔》,稍去而之钟、王,得其皮耳。更二十年,学宋人,乃得其解处。”这里说的“宋人”指的应该是米芾,且《明史》中对董其昌书法的评价也是讲其书法学宋人。根据董氏生平来看,其四十岁左右开始深入学习米芾,与其自述对应。董其昌的话中“乃得其解处”的意思是学习到了米芾的笔法。对米芾笔法的接受,主要分为以下几点:

首先是对米芾笔法中“无垂不缩,无往不收”的接受。董其昌在著作《画禅室随笔》中的论用笔第一条就说道:“米海岳书,‘无垂不缩,无往不收’此八字真言,无等等咒。”[2]“无垂不缩,无往不收”可谓是米芾用笔最显著的特点,垂是指竖画,锋管齐下,势尽,则杀笔缩锋。宋陈思编《书苑菁华》卷二《翰林密论二十四条用笔法》云:“无垂不缩,此言顿笔以摧挫为功。”顿笔就是把笔停住,笔势往回收,取逆势,所以要有力量。往则是指横画、撇画。董其昌把米芾说的这八个字作为“无等等咒”,就是把此秘诀捧到了绝世无伦的位置。

董其昌的笔法很明显有米芾《蜀素帖》的用笔特点,每次力量往外走的时候,总以一种往回收的力量做牵制。这就是董其昌对米芾用笔最明显特点的接受。其次是米芾笔法中“以势为主”的接受。董其昌评价米元章云:“米元章书沉着痛快,直夺晋人之神,少壮未能立家,一一规模古帖,及钱穆父诃其刻画太甚,当以势为主,乃大悟。脱尽本家笔,自出机轴,如禅家悟后拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故。”[3]

这里讲的是米芾年少时学古很深入,但是未能形成自我的面貌,之后受到了钱勰(字穆父)的点拨才悟出“以势为主”的关键。董其昌对此有深刻的体会,同时在米芾的基础上有更为独到的领悟。董氏从用笔的虚实上来理解米芾笔法“以势为主”的核心,与他喜从禅家顿悟的思想相吻合。此外董其昌对米芾的学习极其深刻,其感触与所得也颇多。曾曰:“然须结字得势。海岳自谓集古字,盖于结字最留意,比其晚年,始自出新意耳。学米书者,惟吴琚绝肖,黄华、樗寮一支半节,虽虎儿亦不似也。”这几段书论都围绕着“以势为主”展开。从上可得,董其昌认为用笔“以势为主”是要有虚实之间的变化,是自然而生的顺势,故有此感叹:“予学书三十年,悟得书法而不能实证者,在自起自倒自收自束处耳。过此关,即右军父子亦无奈何也。转左侧右,乃右军字势,所谓迹似奇而反正者,世人不能解也。”董其昌的这一段记述,首先讲了书法用笔的真谛,“自起自倒自收自束”跟被董其昌所奉为“无等等咒”的“无垂不缩,无往不收”是同一层含义,如果能做到这一点,就能冲破王羲之王献之父子的牢笼。正如米芾所说“一扫二王恶札”,也就是“如禅家悟后拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故”。后半句则是讲了“奇正相生”则势出,只有明白了用笔中的“势”才真正理解了书法的用笔“以奇为正,不主常故。此赵吴兴所未尝梦见者,惟米痴能会其趣耳”。

二、重意尚势:王铎的“笔势”接受

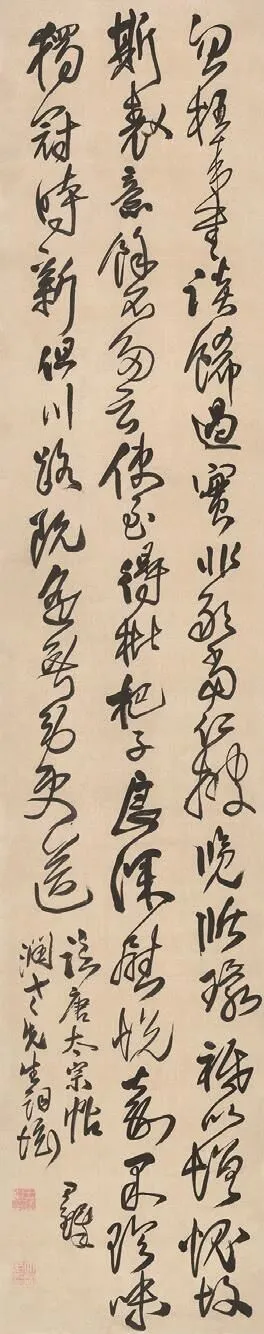

图2 王铎 临唐太宗帖252cm×50cm辽宁省博物馆藏

“觉斯年伯书法,全用清臣、海岳、北海诸家,不止入山阴之室也。”[4]梁在这里列举了王铎的取法对象,也就是说王铎除了“独尊羲献”外,还受到了米芾、颜真卿的影响。“孟津王觉斯,书法得清臣、海岳衣钵”,就书法艺术本身来说,王铎最认可甚至崇拜的是米芾,他认为真正得“二王”精髓的是米芾。这就又要说到王铎在米芾作品的题跋了,目前可见的米芾作品上的王铎题跋一共有三处,而比较著名的是在《吴江舟中诗作》前面的跋以及《韩马帖》后边的跋:“米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉!学得《兰亭》法,不规规摹拟,予为焚香寝卧其下。”“弟昨为米韩马墨迹夜怀不能寐,天明即繇泥泞访年兄,欲一快也……虽然弟不欣喜欢爱则已,既欣喜欢爱,能不嫉妒年兄乎!”[5]从这两则题跋中我们可以看出王铎对米芾已经到了顶礼膜拜的程度。他在米芾的书法作品中发现了学习“二王”书法的法则“不规规摹拟”这句五字箴言。与米芾一样,王铎也对魏晋书法有着深深的痴迷,王铎曾言:“海岳根据二王,顿挫变化自成一家,宋一代独迈者,世鲜能知本乎晋也。”在王铎的《拟山园帖》中也刊刻了王铎临摹米芾的诸多法帖。

王铎对米芾作品吸收最多的是笔势,把王铎临米芾的作品与米芾的原作做一下对比,就能发现王铎对笔势字势的理解。王铎对米芾作品中的笔势进行了变化,同样不失原帖的神采。王铎增大了米芾作品中笔势的弧度,使整个字的字势更加跌宕,通过对每个用笔笔势丰富化的处理,使字内空间的对比更加强烈,“米味”更重。王铎通过对米芾笔势的强化把字的造型变得更加欹侧险峻。因为笔势的强化,字的开合形成的对比更加强烈,这样字内与字外的空间切割产生了许多小的空间,使整个字具有鲜明的造势冲突,从而带来强烈的震撼力。通过把每个笔画的笔势加大,又使得作品内部产生块面对比,这就在字内形成了更为强烈的节奏。

罗列王铎之作,我们就会发现,在笔势强化中,每个字的字势都会显得摇曳生姿。空间的分割,造成了王铎作品中章法的万千变化,从而解决了作品里边状如算子的排列问题。

很多后代学者在评论王铎书法时都注意到了王铎对米芾笔势的掌握和运用,如戴明皋在《王铎草书诗卷跋》中说:“元章米芾狂草尤讲法,觉斯则全讲势,魏晋之风轨扫地矣,然风樯阵马,殊快人意,魄力之大,非赵、董辈所能及也。”林散之则形容“王觉斯的字东倒西歪,但有气势,上下勾连”[6]。讨论王铎书法对米芾笔势的接受就不得不谈他对米芾“一笔书”笔势的接受。这就要首先思考王铎书法作品的形式。高堂大轴的形式增大了作品的纵势,这种高堂大轴的书法形式与以前横向取势的长卷式形成了相反的长宽比例,长宽比例的改变使得整幅书法作品的取势出现了变化。这种变化使王铎形成了气吞长虹、前无古人的巨轴行草。其巨轴作品用笔技巧复杂多变,强调擒纵变化,时而紧缩,时而流荡,以米芾八面出锋运笔法,中侧并用,方圆兼施,笔法纵敛有度,刚柔相济,点画线质饱含弹性。王铎同时运用米芾“一笔书”的笔势,其“一笔书”的笔势比起米芾来更加开阔。但因为尺幅形式大小的不同,王铎在用笔使转上增加了许多关于“笔势推进”的弧线,这种“笔势推进”犹如“一泻千里”的大河,到最后再用一种极为沉厚的笔势将之前的“一泻千里”兜住,进行了一次很好的收尾。这种通过笔势来表现的“开始”“推进”“高潮”“收尾”犹如一段戏剧性的演出,使得作品的张力达到顶峰,这就是王铎对米芾“笔势”的拓展。这种拓展对后世书家(如傅山等人)具有启示,对当代人的创作同样具有影响。

——书法家郑和新墨海游龙笔意键