焦香风味特征白酒酿造原料的焙烤工艺条件研究

汪江波,孙 魁,蔡凤娇,张瑞景,何 超,徐 健*

(1.湖北工业大学 生物工程与食品学院 发酵工程教育部重点实验室 工业微生物湖北省重点实验室工业发酵湖北省协同创新中心,湖北 武汉 430068;2.湖北毕圣泉酒业有限公司,湖北 黄冈 438700)

白酒是世界六大蒸馏酒之一,不同的酿造工艺造就了不同种类的白酒香型和口感[1-2]。其中,酱香型白酒传统工艺分为7次蒸酒,并且每次蒸酒的风格有很大差异,具有果香、焦香、酱香等风味。芝麻香型白酒风味介于酱香型白酒、清香型白酒和浓香型白酒之间,具有风味浓郁的焦香、清雅的酱香等风味[3]。酱香型白酒和芝麻香型白酒酿造工艺中的高温制曲、高温堆积和高温流酒等过程都会产生焦香成分,其中吡嗪和糠醛是影响焦香风味的重要物质[4]。白酒酿造过程中,大麦一般作为制曲原料,小麦主要作为发酵原料,为白酒发酵提供碳水化合物和发酵所需的蛋白质。

大麦是禾本科属一年生草本植物主要成分包括淀粉、蛋白质、维生素、矿物质等[5]。小麦是禾本科植物,小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、硫胺素、核黄素、烟酸及维生素A等[6]。焙烤是指谷物等在一定温度条件下,通过干热的方式脱水,这一过程中伴随淀粉糊化、蛋白质变性等变化。焙烤过程中会产生美拉德反应,使谷物具有焦香或焦糊味[7]。传统白酒酿造过程中几乎没有运用焙烤工艺,但是原料通过焙烤的处理可提高白酒中焙烤香、焦香。肖立欣等[8]利用顶空固相微萃取-气质联用技术(headspace solidphase microextraction-gas chromatography mass spectrometer,HS-SPME-GC-MS)对啤酒及麦芽中香气组分进行研究,发现对焦香麦芽香气成分有贡献的是2-甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪等物质[9]。王莉等[10]研究发现,茅台酒中含有56种含氮化合物,其中35种吡嗪类化合物,含量最高的是三甲基吡嗪和四甲基吡嗪,吡嗪类化合物风味阈值低,具有坚果香和焙烤香等怡人风味,对其他香味物质有明显的衬托叠加作用。王柏文等[11]检测芝麻香型白酒中香味成分,发现芝麻香型白酒吡嗪类有10种,包括2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2,3-二乙基5-甲基吡嗪以及四甲基吡嗪等,具有坚果香和焦香的风味成分。白酒中焦香的来源并不能确定,对焦香风味物质研究的并不透彻,对于焙烤产生的主要焦香成分,目前国内外研究并不多,这也给焦香风味物质的研究增加了困难。

以大麦和小麦为原料,采用不同温度与时间的焙烤条件对其进行处理,通过固相微萃取结合气相色谱-质谱联用(solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry,SPME-GC-MS)技术对焙烤处理前后大麦和小麦原料的香气成分进行分析,并采用主成分分析(principal component analysis,PCA)及香气活性值(odor activity value,OAV)评价焙烤工艺条件对大麦和小麦原料香气成分组成和含量的影响,后将焙烤后的大麦和小麦制作成白酒,评价焙烤工艺对白酒风味的影响。以期增加白酒的焦香风味,简化生产工艺,为改进酱香和芝麻香型白酒生产工艺提供新思路。

1 材料与试剂

1.1 材料与试剂

大麦和小麦、酱香型和芝麻香型白酒:市售;氯化钠、浓硫酸、氢氧化钠(均为分析纯):国药集团化学试剂有限公司;乙酸正戊酯、2,3,5,6-四甲基吡嗪(均为色谱纯):阿拉丁试剂(上海)有限公司;安琪酿酒曲:安琪酵母股份有限公司。

1.2 仪器与设备

MS-A型炒货机:常州迈斯机械有限公司;TB-214电子天平:赛多利斯科学仪器(北京)有限公司;DB-Wax色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)、7890B-5977B气相色谱质谱联用仪:美国安捷伦科技有限公司;50/30 m DVB/CAR/PDM萃取纤维:上海安谱实验科技股份有限公司。

1.3 方法

1.3.1 白酒酿造工艺流程及操作要点

大麦和小麦→润水→淋干→炒制→沸水浸润→摊凉→加曲糖化→入罐发酵→蒸馏→白酒

操作要点:分别称取1.0 kg的大麦和小麦,喷洒500 mL沸水,润水1.5 h。之后使大麦和小麦水分淋出,无水滴滴下。将大麦和小麦混合后放入炒货机中炒制(炒制温度180 ℃,炒制时间75 min)将焙烤后的大麦、小麦和2.4 L沸水倒入保温桶中,保温2 h,期间每隔30 min进行翻动混匀。随后,将原料倒出并降温至25 ℃,加入0.6%的酿酒曲后,糖化24 h。待糖化结束后,将物料装入容积为5 L的容器中,室温下发酵7 d。发酵结束后,将酒醅倒入蒸酒锅中蒸馏,即得成品酒。

1.3.2 焙烤工艺条件对原料风味的影响

参照上述工艺条件,将大麦和小麦放入炒货机中炒制,分别固定焙烤时间为75 min焙烤处理温度为160 ℃、180 ℃、200 ℃、220 ℃,标记为160/75、180/75、200/75、220/75;固定焙烤温度为180 ℃,焙烤时间为45 min、60 min、75 min、90 min、115 min,标记为45/180、60/180、75/180、90/180、115/180。未经焙烤处理的小麦和大麦作为对照,记为0/0。焙烤后的样品一部分用于做酒,另一部分用于分析,检测其中的香味成分。

1.3.3 焙烤后大麦、小麦挥发性风味成分的检测

顶空固相微萃取(solid phase microextraction,SPME)条件:先将萃取头放入气相色谱的进样口,250 ℃老化至没有杂峰。称取5 g样品放入25 mL顶空瓶中,并加入8 mL纯水和2 g氯化钠。超声30 min、静置30 min后,加入40 μL的2,3,5,6-四甲基吡嗪(1.42 g/L)作为内标,并置于55 ℃恒温平衡15 min,插入萃取纤维55 ℃恒温萃取30 min。萃取纤维离样品1 cm左右,萃取结束后拔出萃取头,立即插入进样口。

气相色谱条件:DB-Wax色谱柱(30m×0.25mm,0.25μm);进样口温度230 ℃,解吸时间5 min,载气高纯氦气(He),流量1.0 mL/min,不分流。柱箱升温程序为45 ℃保持1.5 min,以6 ℃/min升至85 ℃,保持0 min,以4 ℃/min升至225 ℃,保持15 min。质谱条件:电子电离(electronic ionization,EI)源四极杆温度150 ℃,传输线温度250 ℃,离子源温度230 ℃,电子能量70 eV,质量范围30~550 m/z。

定性方法:焙烤后小麦和大麦的香气成分通过美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)08谱库进行检索确定,取正反匹配度>800,信噪比>3的鉴定结果进行分析。

定量方法:采用内标法定量,将40 μL内标2,3,5,6-四甲基吡嗪(1.42 g/L)加入焙烤后样品中,计算出香气成分的峰面积占比。

1.3.4 数据处理

本实验采用Excel 2010、Origin 8.5以及Matlab 2019a软件进行制图,采用Unscrambler X 10.4软件进行主成分分析,SPASS 20.0进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1 焙烤处理大麦和小麦香气成分及含量

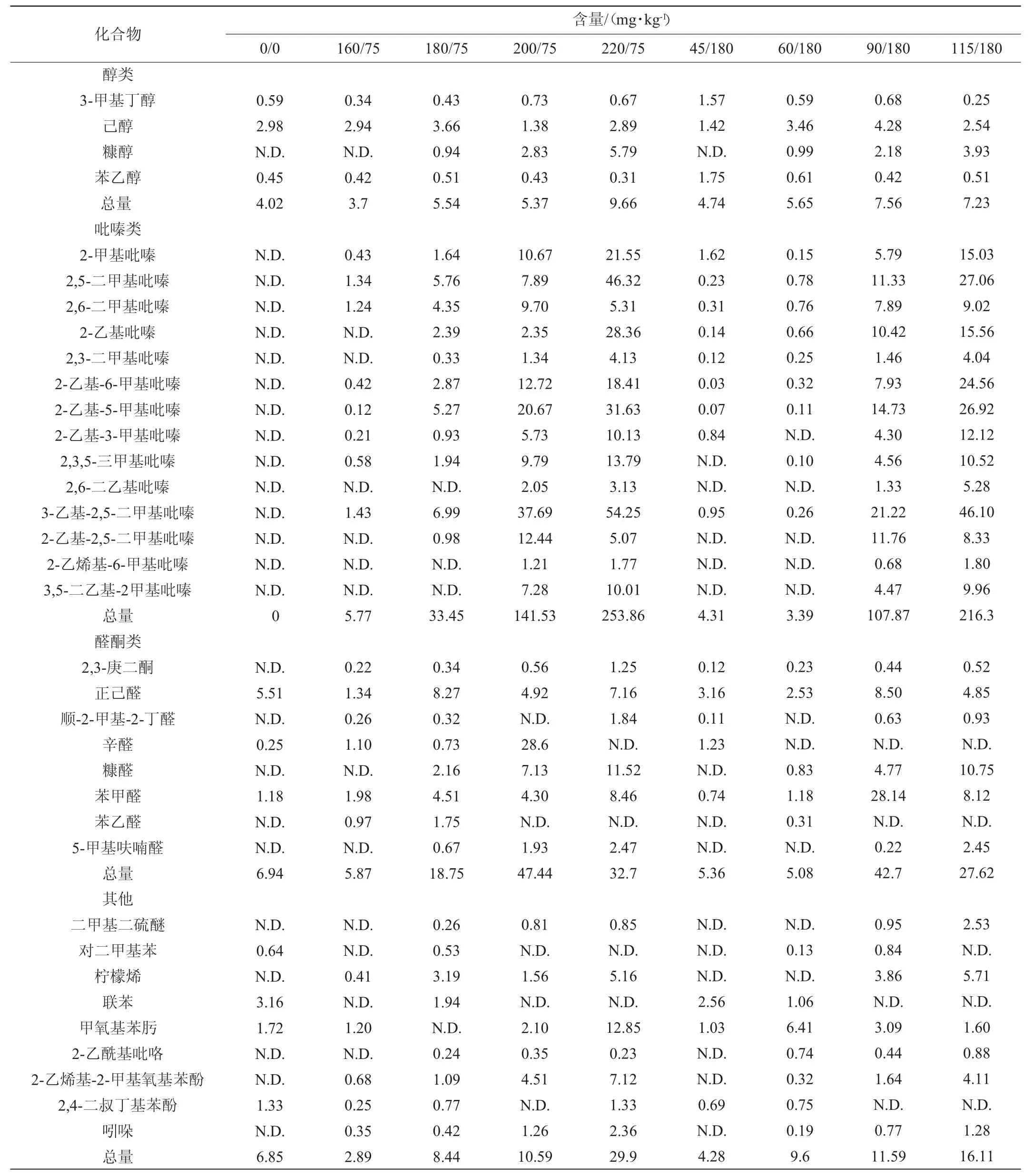

不同焙烤时间和温度处理下大麦和小麦样品的香气成分及含量见表1。由表1可知,焙烤前风味成分有10种,焙烤后增加25种。未经处理的小麦和大麦的样品中香气物质主要包括3-甲基丁醇、己醇、苯乙醇、正己醛、辛醛、苯甲醛、对二甲基苯、联苯、甲氧基苯肟和2,4-二叔丁基苯酚等。这一结果与BHINDER S等[12]的研究结果相似,己醇、正己醛、辛醛、苯甲醛等是大麦、小麦中清香和脂肪香的来源。

表1 不同焙烤时间和温度处理大麦和小麦的香气成分及含量Table 1 Aroma components and contents of barley and wheat with different baking time and temperature treatment

经过焙烤处理后,大麦和小麦中的香味成分种类增多,最高达到31种(180/75和220/75)。其中含量变化最大的是吡嗪类物质,大部分的吡嗪类物质随着焙烤温度和时间的增长而变多,当焙烤温度为220 ℃时,含量最高的吡嗪物质是3-乙基-2,5-二甲基吡嗪(54.25 mg/kg)、2,5-二甲基吡嗪(46.32 mg/kg)、2-乙基-5-甲基吡嗪(31.63 mg/kg),当焙烤时间为115 min时,2-乙基-6-甲基吡嗪含量为24.56 mg/kg。原料的吡嗪含量随着焙烤时间和焙烤温度的增加,其焦香风味也发生变化,从而使焙烤后的大麦和小麦具有浓郁的烤香、焦香和坚果香,呈现出典型的焙烤香气。这可能是由于美拉德反应、焦糖化反应等多种反应的相互影响共同形成了焦香、烘烤香和坚果香等[13]。SALMERÓN I等[14]研究发现,焙烤后大麦变化最大的是吡嗪类物质,是焙烤后大麦的主要香味成分。WANGPS等[15]研究发现,焙烤大麦香味成分含量最高的是2-乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2,6-二乙基吡嗪以及3-乙基-2,5-二甲基吡嗪等。这些研究结果与本实验结果相似,焙烤后的大麦和小麦的主要风味成分是吡嗪类物质。

此外,吡嗪类物质在不同焙烤温度和焙烤时间处理后都有明显的变化。焙烤温度为160 ℃时,吡嗪类化合物质量浓度为5.77 mg/kg;当焙烤温度为180 ℃时,吡嗪类化合物质量浓度为33.45 mg/L,是焙烤温度为160 ℃时的5.8倍。焙烤温度为200 ℃时,吡嗪类化合物质量浓度为141.53 mg/L,是焙烤温度为160 ℃时的24.5倍,这是由于温度对吡嗪类物质产生促进作用。焙烤时间对吡嗪含量也有影响,在焙烤温度180 ℃条件下,焙烤75 min时的吡嗪含量变化较少,焙烤90~115 min后吡嗪含量有明显的变化。KUTZLI I等[16]研究指出,吡嗪类物质在低温时(低于100 ℃)几乎不产生,随着温度升高,相关化学反应进行迅速,香气成分含量也会发生改变。

醛酮类物质在样品200/75 和90/180 含量分别为47.44 mg/kg和42.70 mg/kg。在不同焙烤条件下,糠醇和糠醛含量随着焙烤温度和焙烤时间增加逐渐升高(样品220/75的糠醇含量最高为5.79 mg/kg,样品220/75的糠醛含量最高为11.52 mg/kg),而其他醇类和醛类未发现明显变化。

2.2 焙烤处理大麦和小麦香气成分的主成分分析

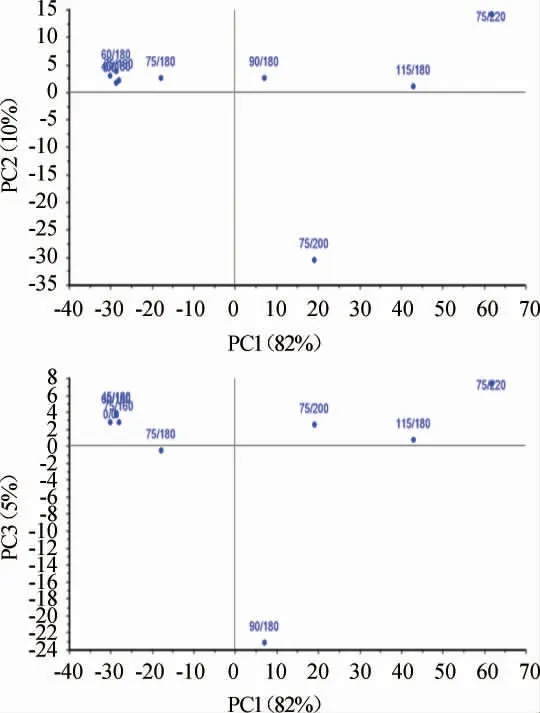

焙烤时间和温度处理大麦和小麦样品的主成分载荷矩阵见表2,主成分散点图见图1。

由表2可知,反映的重要指标的物质主要有2-甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基-3-甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、2,6-二乙基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、糠醛、2-乙烯基-6-甲基吡嗪、3,5-二乙基-2甲基吡嗪等。主成分PC(principle component)1载荷矩阵表明,醛类、吡嗪类物质是与焙烤处理大麦和小麦样品相关性系数最高的成分,是焙烤原料的主要特征性挥发性物质,这也说明了主成分分析(PCA)结果具有代表性。PC2重要指标主要是辛醛,PC3重要指标主要是苯甲醛。

由图1可知,PC1方差贡献率达到82%,PC2方差贡献率为10%,PC3方差贡献率为5%,三个主成分累计方差贡献率达到97%,很好的反映了样品的整体数据,故取三个主成分作为数据分析的有效成分。不同焙烤处理条件的大麦和小麦根据距离远近分为5个区域,0/0、75/180、60/180、45/180以及75/160焙烤条件在同一个区域内,90/180焙烤条件在一个区域,75/200焙烤条件在一个区域,115/180焙烤条件在一个区域,75/200处理一个区域。0/0、75/180、60/180、45/180以及75/160处理为一类,说明焙烤温度在180 ℃时,处理时间少于75 min和焙烤时间在75 min时处理温度低于180 ℃的大麦和小麦,样品香气成分的产生影响较小,通过PC1和PC2散点图,可以判断75/220这个处理条件下原料的香气成分最高。

图1 焙烤时间和温度处理大麦和小麦样品的主成分散点图Fig.1 Main component scatter plots of barley and wheat samples with baking time and temperature treatment

由表1可知,大麦和小麦经180 ℃焙烤处理45~115 min后,PC1随焙烤时间加长始终是增高的。焙烤时间为45 min和60 min时的样品与未处理样品相比,增加的并不是很明显。研究表明,延长反应时间可使某种香味的生成量增加或减少,使最终香味化合物的平衡改变,从而改变感官特征[17]。焙烤时间对2个主成分的影响趋势与焙烤温度相似,焙烤时间2个主成分的香气总量变化规律与不同焙烤温度处理的原料相似,焙烤温度的香气总量略高于焙烤时间,这可能是因为温度对美拉德反应的影响更大。综上可知,大麦和小麦原料产生焦香风味物质最多的焙烤处理条件为220 ℃、75 min。

2.3 主要焦香风味成分分析

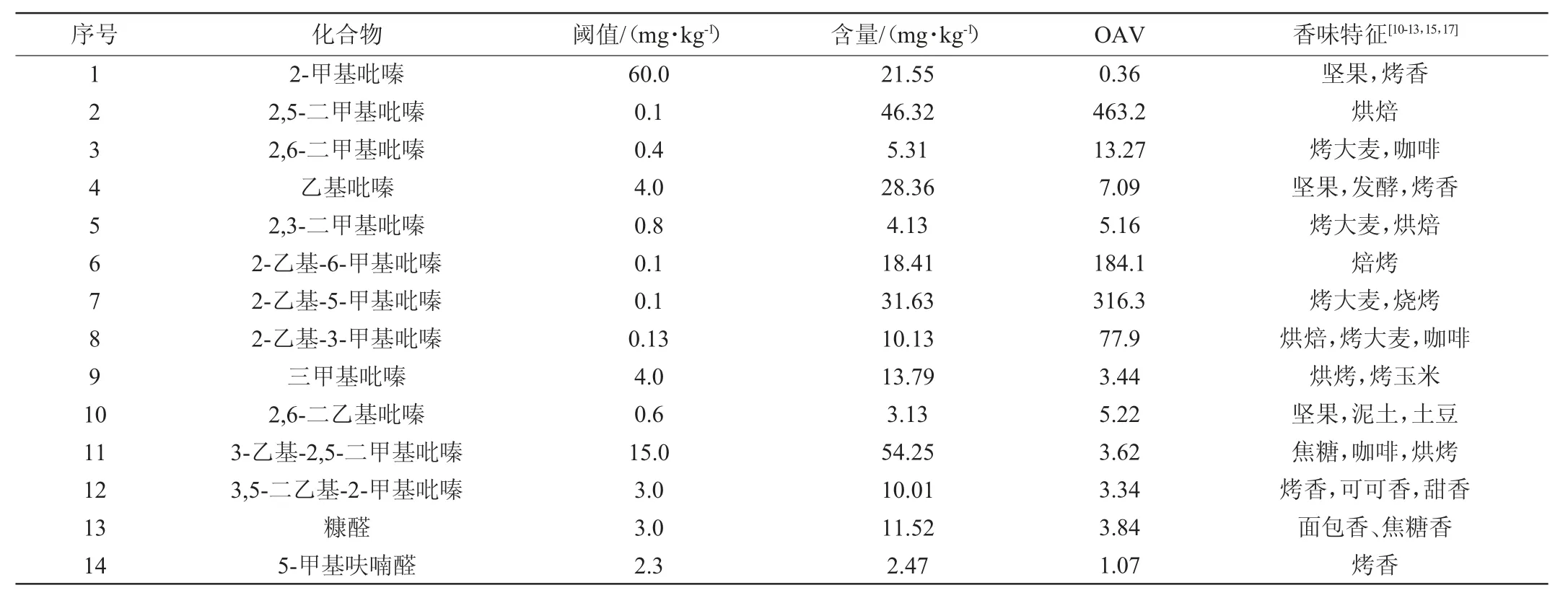

香气活力值(odour active values,OAV)是指香气成分在香气体系中的绝对或质量浓度与其香气或感觉阈值的比值,广泛用于判断不同成分在香气体系中的贡献度[18]。根据GUADAGNI香气理论评价,OAV<1时,表明这个物质没有被人的嗅觉器官感应;当OAV≥1时则相反,说明香气能被人的嗅觉感知;OAV>5时,该香气成分在香气体系中贡献度较高[19]。因此,本研究将OAV>1的组分作为焙烤大麦和小麦的特征香气成分,OAV>5的作为重要特征香气成分。经过焙烤温度220 ℃,焙烤时间75 min的焙烤处理后大麦和小麦特征香气成分阈值、含量、香气活度值以及香味特征见表3。

由表3可知,大麦和小麦在220 ℃焙烤75 min处理条件下最主要的香气成分为吡嗪类物质(2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪和2-乙基-3-甲基吡嗪等)。其中,2,5-二甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基-3-甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪和2-乙基吡嗪(OAV>5)在焙烤大麦和小麦中具有焦香(烤香)、烤大麦香等风味特征。OAV>1的成分有3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、3,5-二乙基-2-甲基吡嗪、三甲基吡嗪、糠醛和5-甲基呋喃醛。其中,糠醛含量为11.52 mg/kg,OAV为3.84,可以被人的嗅觉感知,这表明糠醛也是原料中的焦香风味物质之一。然而,与吡嗪类物质相比,其对原料焦香风味的贡献较低。

表3 焙烤处理后大麦和小麦特征香气成分阈值、含量、香气活度值以及香味特征Table 3 Threshold value,content,aroma activity value and aroma characteristics of characteristic aroma components of barley and wheat after baking

张颖等[20]对焙烤小麦胚芽进行检测,发现了101种化合物,包括醛类15种、含氮杂环类28种、醚类6种、烃类11种、酮类12种、酯类6种、酚类5种,酸类10种、醇类8种,其中对焙烤小麦风味影响最大的是含氮杂环以及醛类物质。海绪成[21]对麦芽特征风味的研究结果表明,焦香麦芽的典型风味物质主要为2,5-二甲基-3-乙基吡嗪、2-乙酰基吡咯、2-乙酰基呋喃、糠醇、2,5-二甲基吡嗪、3,5-二乙基-2-甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、对乙烯基愈疮木酚、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、糠醛、麦芽醇、苯甲醛、苯甲醇。其中,对焦香风味影响较大的是吡嗪类物质,主要成分为有2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2-乙基-3-甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪和2-乙基-5甲基吡嗪等物质。YUWONO S S等[22]对焙烤大麦和焙烤咖啡豆的研究发现,2-呋喃基呋喃、2-呋喃甲醇、吡啶等具有焦香和烘烤香,由此也可推断吡啶、呋喃类物质具有烘烤和焦香的香气特征。由于吡啶在高温条件下易被氧化形成其他含氮杂环,因此本实验中未发现吡啶。张倩等[23]提出糠醛是芝麻香型白酒的重要风味物质,当含量达到一定浓度时会呈现焦香。

2.4 不同处理原料制得的白酒中挥发性物质分析

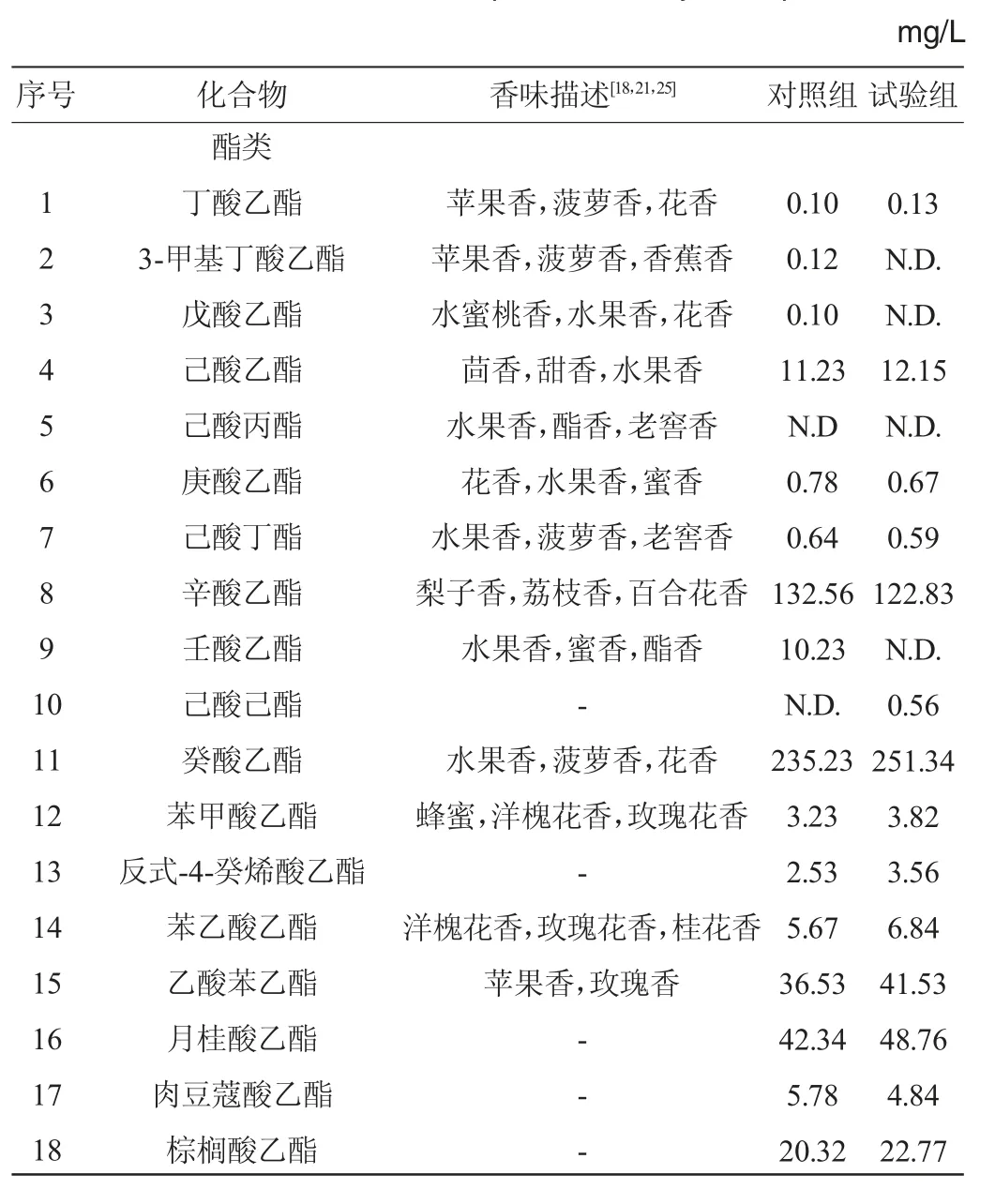

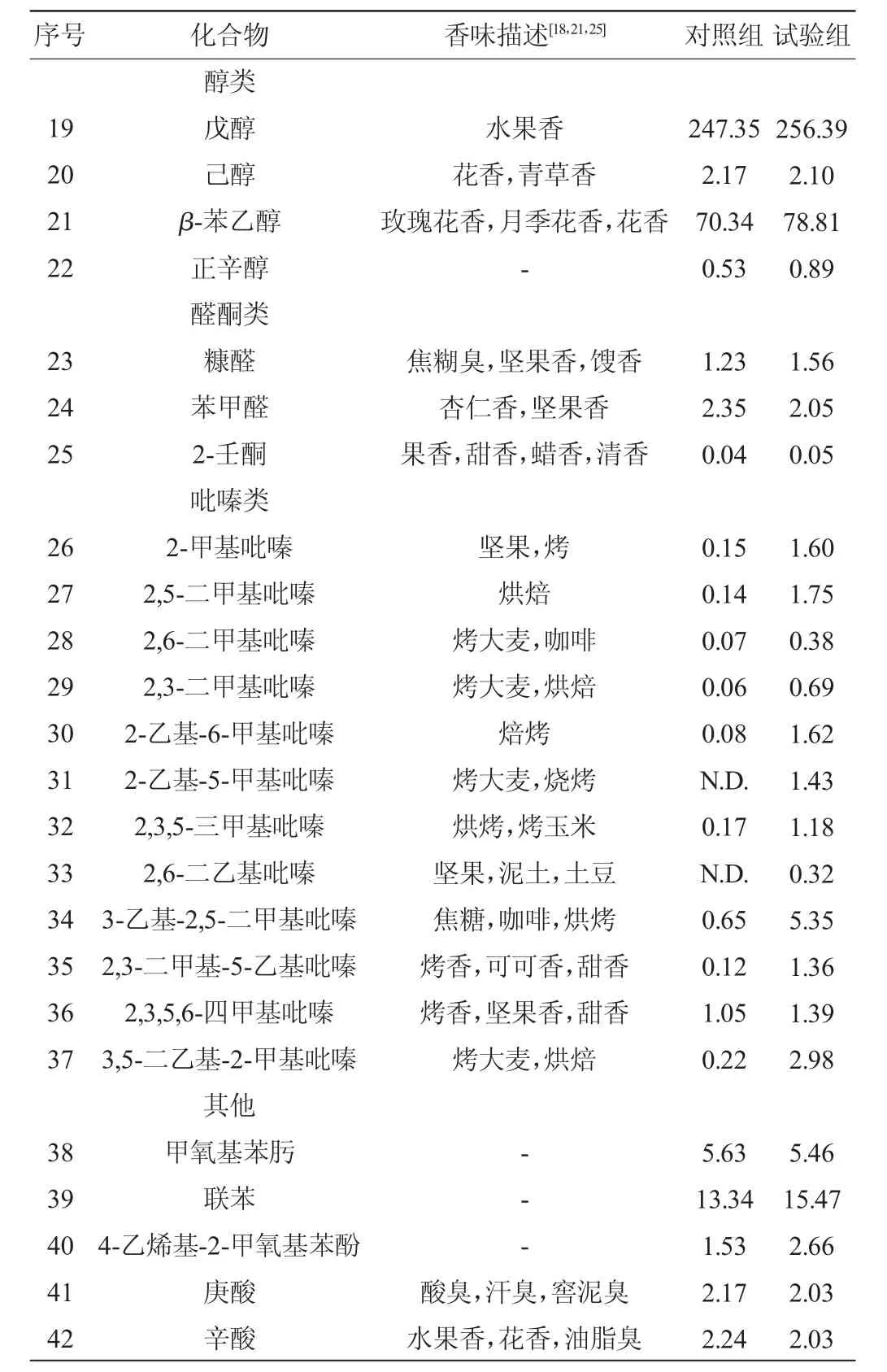

以未处理的大麦和小麦为原料制备的白酒样品为对照组、焙烤处理的大麦和小麦为原料制备的白酒样品为试验组样品。所得白酒采用GC-MS对其中的挥发性物质成分和含量进行分析,结果见表4。

表4 酒样中的主要挥发性物质Table 4 Main volatile compounds of Baijiu samples

续表

由表4可知,2种酒样中共发现42种挥发性成分,包括18种酯类物质、4种醇类物质、3种醛酮类物质、12种吡嗪类物质、5种其他类物质。2种酒样中挥发性物质含量最多的是酯类物质,对照和试验组酒样辛酸乙酯、癸酸乙酯含量较高。在醇类物质中,戊醇和β-苯乙醇含量相对偏高。醛酮类物质含量较少,吡嗪类物质中3-乙基-2,5-二甲基吡嗪和3,5-二乙基-2-甲基吡嗪含量较高。试验组焙烤处理酒样吡嗪的总含量为20.05 mg/L,这表明原料焙烤处理可以有效提高白酒中的吡嗪含量,有利于产生更多的焙烤香和焦香风味。

3 结论

大麦和小麦经过焙烤处理后,原料的焦香风味成分增加25种,主成分分析结果表明,醛类、吡嗪类物质是焙烤原料的主要特征性挥发性物质。大麦和小麦产生焦香风味物质最多的焙烤条件为焙烤温度220 ℃,焙烤时间75 min。在此条件下,原料中对焦香风味影响较大的物质包括2-乙基-3-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、和2-乙基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪和2-乙基-6-甲基吡嗪等(OAV>5)。经过焙烤处理后所制备白酒,所得白酒的吡嗪类物质总含量较高(20.05 mg/L),表明使用经过焙烤处理的酿酒原料可以增加白酒的焦香和焙烤香风味。本研究为酱香型和芝麻香型白酒企业的工艺改进提供了新的思路。