碳信息披露质量、同群效应与企业融资约束

——基于2016—2020 年沪深两市A 股工业企业面板数据的分析

■/ 赵 前 周 静

一、引言

近几年来,在人们追求经济社会高速发展的同时,对所处的生态环境也造成了一系列的严重影响,尤其是在气候变化相关方面。20 世纪70 年代以来,海洋气候变暖,海平面加速上升,全球几乎所有的冰川和冰盖都在融化。在这一系列极端事件的变化中都检测到了人类活动的轨迹,其中CO2浓度的上升是人为辐射强迫增加的主要原因(秦大河,2014)。目前,气候变化已成为全球最重要的环境问题之一。Roy and Haider(2018)的研究表明年平均温度每升高1℃,国内生产总值增长率平均下降0.44%。

中国作为世界上最大的发展中国家,工业生产是带动经济增长的主要动力。在“双碳”的背景下,工业企业应该主动作为,在节能减排中发挥带头作用。然而,对于碳排放量大的企业而言,“碳减排”意味着降低产能、减少产出,影响企业投融资,甚至会导致企业出现生存危机。但是,在危机中也蕴藏着新的机遇,企业是否可以通过低碳减排,提高碳信息披露质量,从而向资本市场传达绿色可持续发展的理念,以获得更多的资本青睐?在资本市场中,由于总的资源是有限的,同行业或同地区的企业是否会通过相对更高碳信息的披露质量来增加企业在资本市场中的竞争力?

二、理论分析与研究假设

在完美的市场假说中,各种资源自由支配,信息丰富对称,不存在交易成本,没有债务风险,因此,不存在最佳资本结构,企业也就没有所谓的融资约束。但在现实的资本环境中,信息的不对称会使得企业各种融资方式所产生的成本不同,外部融资难度明显高于内部融资难度(钱明等,2016)。辛琳(2001)研究认为由于投资者与企业存在信息的不对称,从而可能会导致投资者存在逆向选择的行为。而企业为避免信息不对称造成投资者的逆向选择,会将企业相关碳信息进行主动披露,以达到向投资者传递积极信号的目的,使企业在竞争中更具优势(张力中,2014)。企业碳信息披露可能会通过以下方式影响融资约束:第一,碳信息的充分公示可以减少信息不对称,向外界展示良好的企业形象。李延喜等(2010)认为企业会基于声誉理论,通过充分的信息披露向利益相关者传达较好的企业形象,来维持企业声誉。宫宁和段茂盛(2021)通过实证研究指出“高碳排”的企业更倾向于通过增加碳信息披露的数量来扭转自身在“高碳排”中较差的企业形象。第二,企业为了获取更多资源,会主动响应政府号召,进行“碳减排”。当前,“低碳减排”是我国经济发展的长期战略性规划,为此国家提出了“双碳”远景目标,并制定相应的激励计划,引导企业进行“碳减排”。已有研究表明适当程度的政治关联可以降低资金供求双方的信息不对称,缓解企业的融资约束,提高企业收益(于蔚等,2012)。而民营企业可以通过提升环境信息披露质量代替政治关联程度,从而实现企业融资约束的有效缓解(葛永波等,2020)。第三,依据合法性理论以及组织制度理论,企业处于节能减排的大环境之中,其对合法性的重视程度越高,相对的碳披露水平、质量也就越高(陈华等,2016)。而投资者更倾向于看好主动承担并有效披露社会责任的企业,因此,有效的碳信息披露对于企业来讲是一种价值创造的过程(王诗雨等,2019)。基于上述分析,提出假设一:

H1:企业提高碳信息披露质量,可以有效降低融资压力。

在低碳经济时代的大背景下,重污染行业的“高碳排”“高耗能”与时代发展方向相对立,如何权衡经济发展与环境保护之间的关系,对于今后的发展显得至关重要。由于重污染行业自身的“三高”特点,环保监管会对其发展、融资等造成一定的约束。重污染企业基于自身发展融资的需求,通过提高碳信息披露质量,向外界传达有利于企业的信息,可以在一定程度上降低企业与银行间的信息不对称,从而获取更多的融资机会,并降低债务融资成本(倪娟和孔令文,2016)。同时企业管理者出于对声誉的考虑,会加强向同行业的领先者学习,进而形成同群效应(陆蓉等,2017)。而国有性质的企业相对于其他性质的企业而言,在各方面资源竞争中都具有一定的优势。李冲和钟昌标(2015)基于产权异质性的视角研究了国企与民企在融资成本上的差异,结果发现国有企业融资成本显著低于民营企业。结合李维安等(2015)学者的研究发现,民营企业则通过对社会的慈善捐赠方式与政府进行资源交换,从而实现对融资约束的降低。因此,国有企业不需要通过过多的向外界传达社会责任履行情况的方式来获取更多资金支持。基于上述分析,提出假设二:

H2:非公有性质企业由于面临更大融资约束,更希望通过提高碳披露质量来缓解企业融资困难。

对于我国企业碳信息披露而言,政府监管部门没有出台明确的相关规定,企业在碳信息披露上存在很大程度的自主性。于是企业与投资人、政府之间存在一种相互博弈的关系,企业希望通过相对较少的碳信息披露来美化企业形象,以获取更多的融资机会,而投资人与政府需要根据企业的碳信息披露来确定合适的投资对象以及进行相应的监管。根据委托代理理论的表述,委托人与代理人之间存在着信息的不对称,委托人不能直接观察到代理人努力工作的情况,只能根据代理人所反馈的信息进行判定(刘有贵和蒋年云,2006)。根据动态竞争理论,由于市场资源是有限的,企业之间存在着各种各样的相互联系、影响、限制和激励的关系,个别企业的行为会受到其他企业的影响(谢洪明等,2003)。当一家企业通过了一项企业社会责任决策后,其他同类型企业也会采取类似的行动(Cao et al,2019)。韩沈超与潘家栋(2018)通过研究也证实,企业的社会责任表现会受到同行业或者是同地区的其他企业社会责任表现的影响。在工业生产过程中,重污染行业的企业比非重污染行业的企业所造成的污染更为严重,其面临的监管压力会更大,在生产、扩张等环节融资更为困难。在公众对环保认识薄弱的情况下,企业碳信息公示不是投资者关注的焦点,企业无需通过碳信息公示增加融资机会。随着公众环保意识的增强,投资者不仅关注财务指标,也关注企业的碳信息披露等相关非财务指标。当个别企业因加强碳信息披露而获得更多投资人的青睐时,同行业其他企业可能会进行模仿,提高自身碳信息披露质量,减少同群差异,以获得更多的企业价值(吴蝶和朱淑珍,2021)。因此,提出假设三:

H3:在同行业以及同地区中,企业碳信息披露质量存在明显的同群效应。

在同一行业中,企业相互之间属于竞争关系,对于有限的资源和市场,各方都想尽可能多的占有。而如果在不考虑市场的成熟度以及产权差异的情况下,企业的环保信息披露与其融资约束呈负相关(黄蓉和何宇婷,2020)。通过郭姝君和李竹梅(2020)的研究发现,在煤炭行业中,环境信息披露可以有效改善企业融资约束。同样,在同一地区中,由于当地政府监管部门的压力,以及来自有限资源和市场的压力,也会造成企业与企业、企业与政府间的相互博弈,企业间的竞争会表现出遇强则强的特征。企业社会责任信息披露在东部地区与中西部地区都会对融资约束产生一定的缓解作用,但东部发达地区作用更明显(连智华和尹克寒,2021)。梁志坚等(2021)的研究发现,在环境监管较强的地区中,企业环境绩效的提高更能有效地加强其信贷融资能力。基于上述分析,提出以下假设:

H4a:同行业的同群效应在企业碳信息披露质量对融资约束的影响中具有调节作用。

H4b:同地区的同群效应在企业碳信息披露质量对融资约束的影响中具有调节作用。

三、研究设计

(一)数据来源及样本选择

本文选取2016年1月1日—2020年12月31日沪深A 股工业企业上市公司数据为研究对象。在区分重污染企业与非重污染企业时,以《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《上市公司环境信息披露指南》为标准,选取为重污染的行业有采矿业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、纺织业、造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业。为保证数据的可靠性,在样本筛选上剔除以下三类公司:(1)ST、*ST公司;(2)数据不完整以及数据异常的公司;(3)在2015年之后上市的公司。确定初始样本量为6175个。

同时,考虑到郭丽虹和徐晓萍(2012)以及俞兆云和陈飞翔(2010)的研究结论,融资约束与公司的特征指标关联密切。因此,本文以企业碳信息披露质量是否达到样本总体均值为依据,分为碳信息披露达到总体均值组和未达到总体均值组,并采用倾向得分匹配法(PSM)对样本进行筛选,可以有效减少数据偏差以及其他混杂因素的干扰,使得后续研究结果更具可信度。最终确定3570个配对样本。

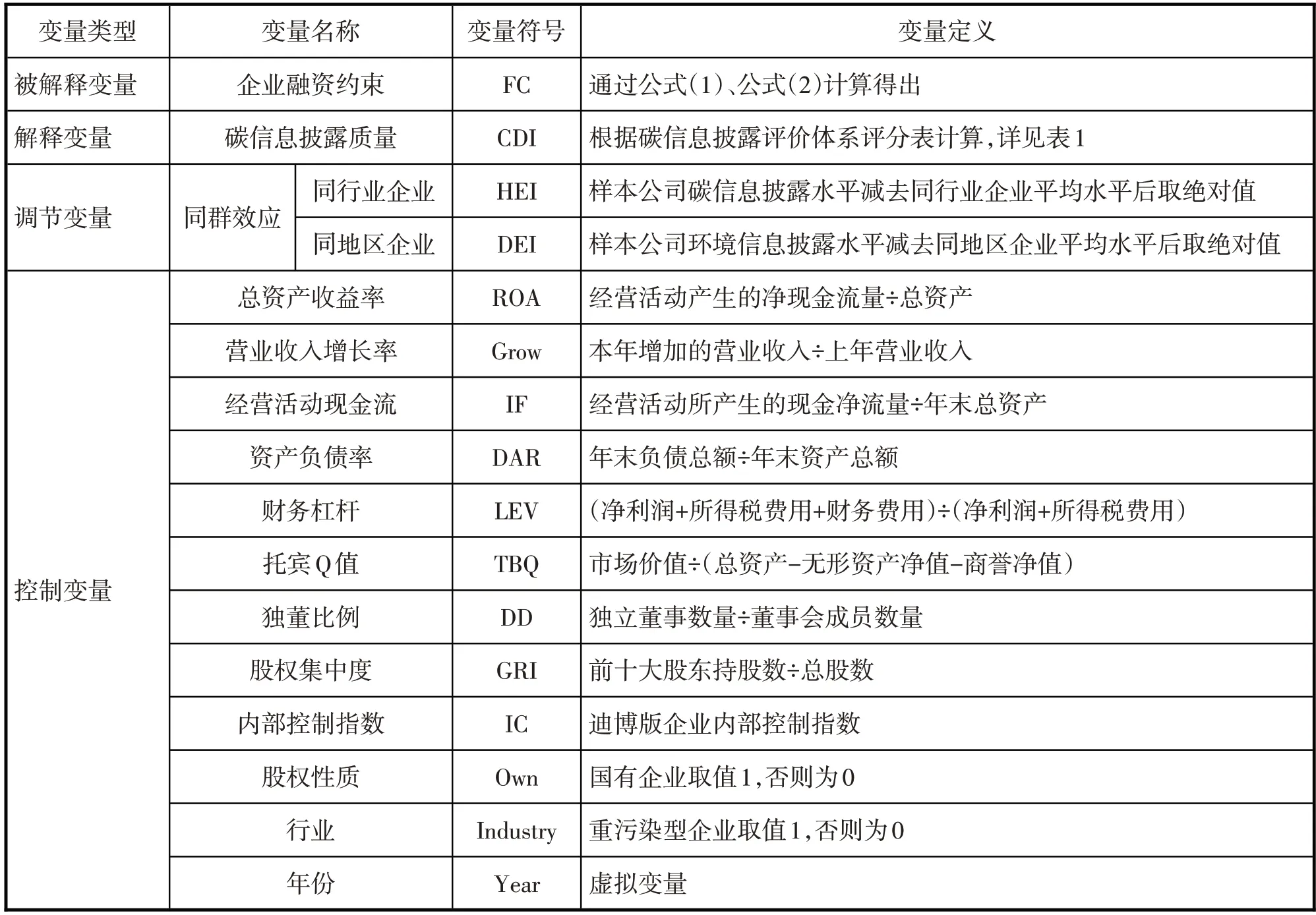

(二)变量定义

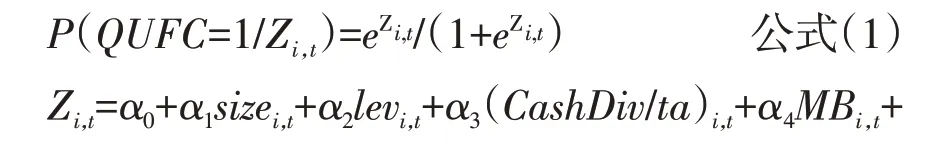

1.被解释变量:企业融资约束。在学术界衡量企业融资约束的指标主要有KZ指数、WW指数、FC指数以及SA指数,考虑到KZ指数与WW指数包含较多的财务相关指标,容易引起变量间的内生性;FC指数相较于SA指数考虑的更为全面,使得结果分析更为准确。因此,借鉴顾雷雷等(2020)的研究,采用FC指数对公司融资约束进行衡量。首先,按照年度将公司规模、年龄、现金股利支付率进行标准化处理,根据结果进行排序,大于66%分位数的公司为低约束组,QUFC=0,其他部分为高约束组,QUFC=1。对模型进行回归,得到每年度融资约束发生的概率P,定义为FC指数,FC指数越大说明企业融资约束程度越高。构建衡量企业融资约束程度的模型如下:

其中:size 表示企业资产规模;lev 表示企业财务杠杆率;CashDiv 为公司当年发放的现金股利;MB 表示企业市账比;NWC 为净营运资本;EBIT 为息税前利润;ta为总资产。

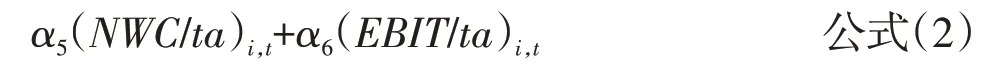

2.解释变量:碳信息披露质量。对于企业碳信息披露质量的衡量,在目前还没有形成正式统一的评价体系(赵前,2022)。因此,借鉴高美连和石泓(2015)的研究构建了碳信息披露评价体系,详细内容如表1所示。该评价体系根据低碳目标战略、低碳管理激励、低碳行动绩效、低碳排放核算、碳披露载体依据、环境监管、低碳鉴定7个方面确定一级指标,并在此基础上细分出19 个二级指标,根据实际情况对上市公司碳信息披露质量进行打分,形成CDI指数,CDI 指数越高说明其碳信息披露质量越高。考虑到企业碳信息披露质量对其经济后果的影响具有一定的时间差,因而对企业碳信息披露相关数据进行提前一期处理,即选择2015-2019年相关数据。同时,为衡量该评价体系的稳定性,本文采用肯德尔和谐系数法(Kendall’s W)进行信度检验,结果显示和谐系数W为0.638,伴随概率为0.000,表明该评价体系具有较好的稳定性。

表1 碳信息披露评价体系

3.调节变量:同群效应。本文借鉴吴蝶和朱淑珍(2021)的方法。将企业i年度的碳信息披露质量减去上一期同行业企业碳信息披露水平后取绝对值,作为衡量同行业企业碳信息披露质量同群效应的强度指数;同理,将企业j年度碳信息披露质量减去上一期同地区企业碳信息披露质量后取绝对值,作为衡量同地区企业碳信息披露质量同群效应的强度指数。

4.控制变量。参照黄蓉和何宇婷(2020)的研究。本文选择总资产收益率、营业收入增长率、经营活动现金流、资产负债率、财务杠杆、托宾Q 值、独董比例、股权集中度、内部控制指数、股权性质、行业、年份作为控制变量。

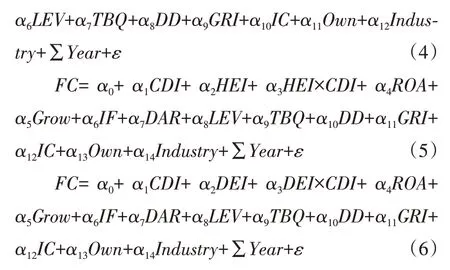

变量具体定义见表2。

表2 变量定义表

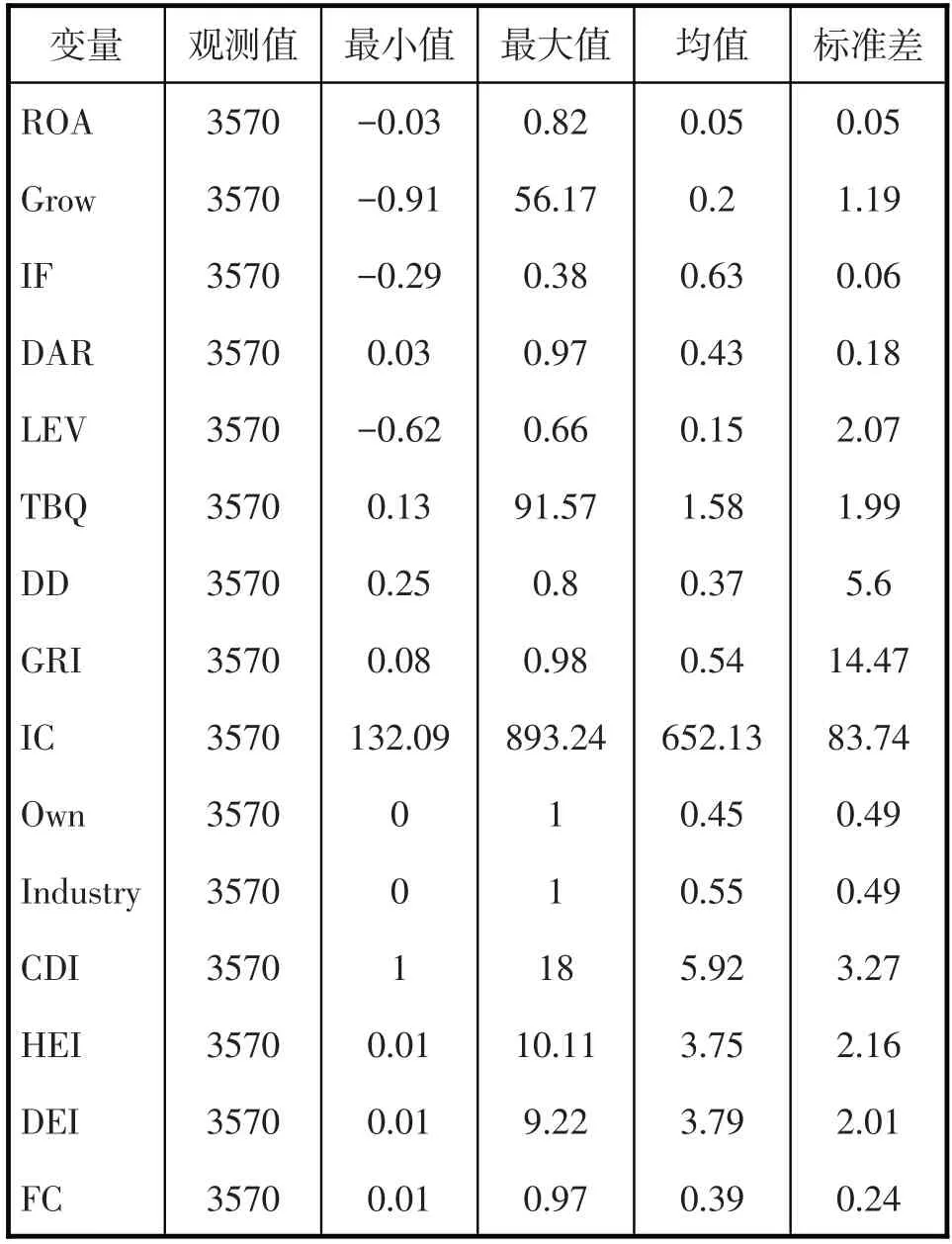

(三)模型构建

本文构建如下模型:用模型(1)检验企业碳信息披露质量与融资约束的关系,即验证假设一;用模型(2)检验股权性质对碳信息披露质量的影响,即验证假设二;模型(3)、(4)用来检验在同行业、同地区中,碳信息披露质量是否具有同群效应,即验证假设三;模型(5)、模型(6)用来检验在同行业、同地区中,同群效应在碳信息披露质量与融资约束关系中的作用,即验证假设四。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

对经PSM 模型筛选后的数据进行描述性统计分析,结果如表3所示。由表3可知,企业碳信息披露质量(CDI)最小值1,最大值18,平均值5.92,标准差3.27,反映出碳信息披露虽然突破了前期披露与否的阶段,但是依然存在整体质量较低、差异较大等问题;同行业企业碳信息披露质量同群效应(HEI)最小值0.01,最大值10.11,均值3.75,标准差2.16,表明同群效应在不同行业企业的碳信息披露中产生的影响差距较大;同地区企业碳信息披露质量同群效应(DEI)最小值0.01,最大值9.22,均值3.79,标准差2.01,说明不同地区企业碳信息披露质量同群效应的影响相差较大;企业融资约束情况最小值0.01,最大值0.97,均值0.39,标准差0.24,表明当前大部分企业均存在融资约束情况,但个别企业受到的融资约束明显偏离正常区间。

表3 变量描述性统计表

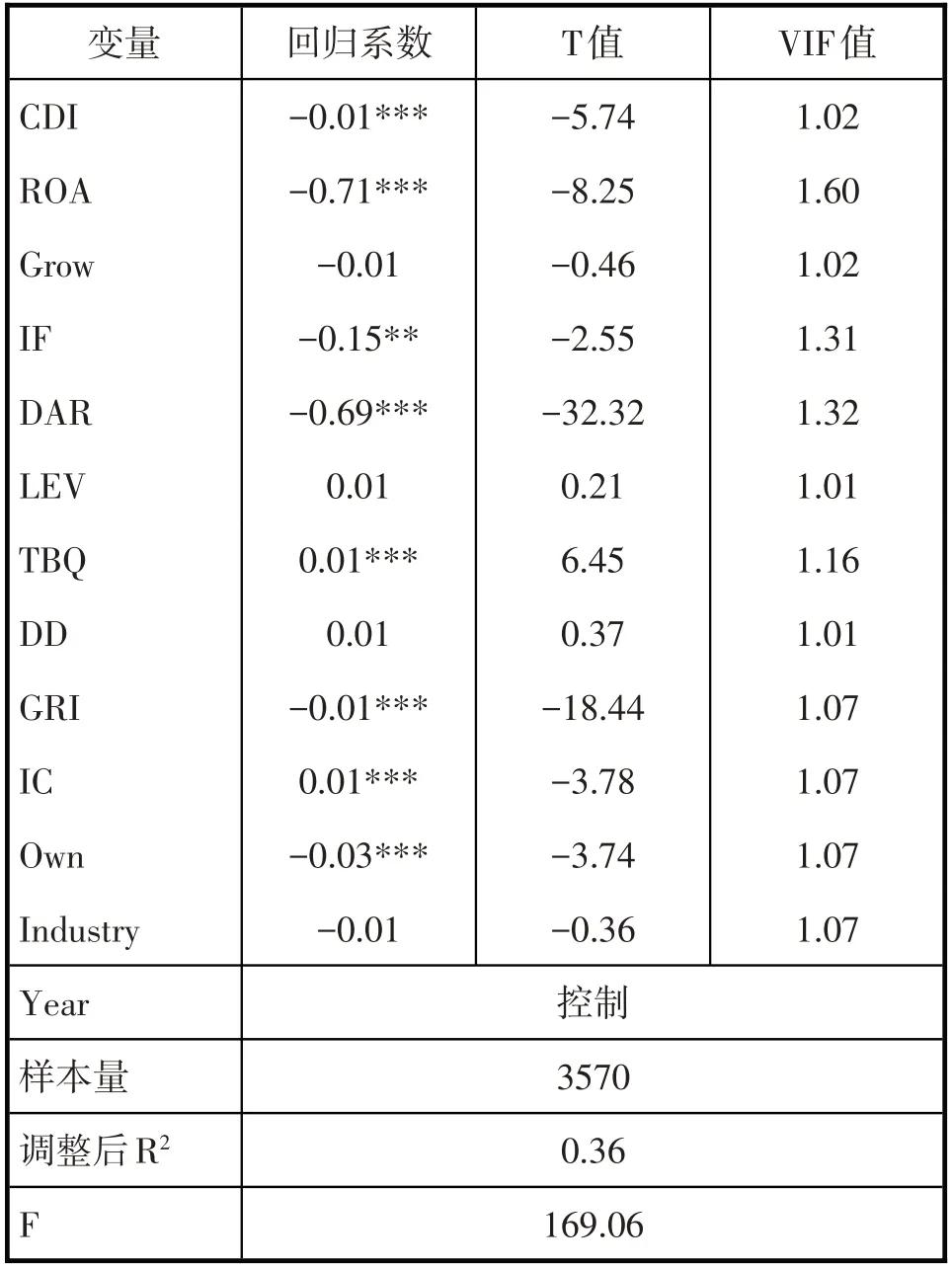

(二)回归分析

1.碳信息披露质量对融资约束的回归分析。根据表4 的回归结果可以看出,碳信息披露质量(CDI)对融资约束情况(FC)的回归系数值为-0.01,在1%的水平下显著,说明企业可以通过提高碳信息披露质量来缓解其融资约束的问题,此结果印证了假设H1。由此可见,在控制了一些变量后,我国重污染行业上市公司碳信息披露质量越高,对外披露信息越真实可靠,其在融资时获得的机会就会越多。

表4 碳信息披露质量对融资约束的回归结果

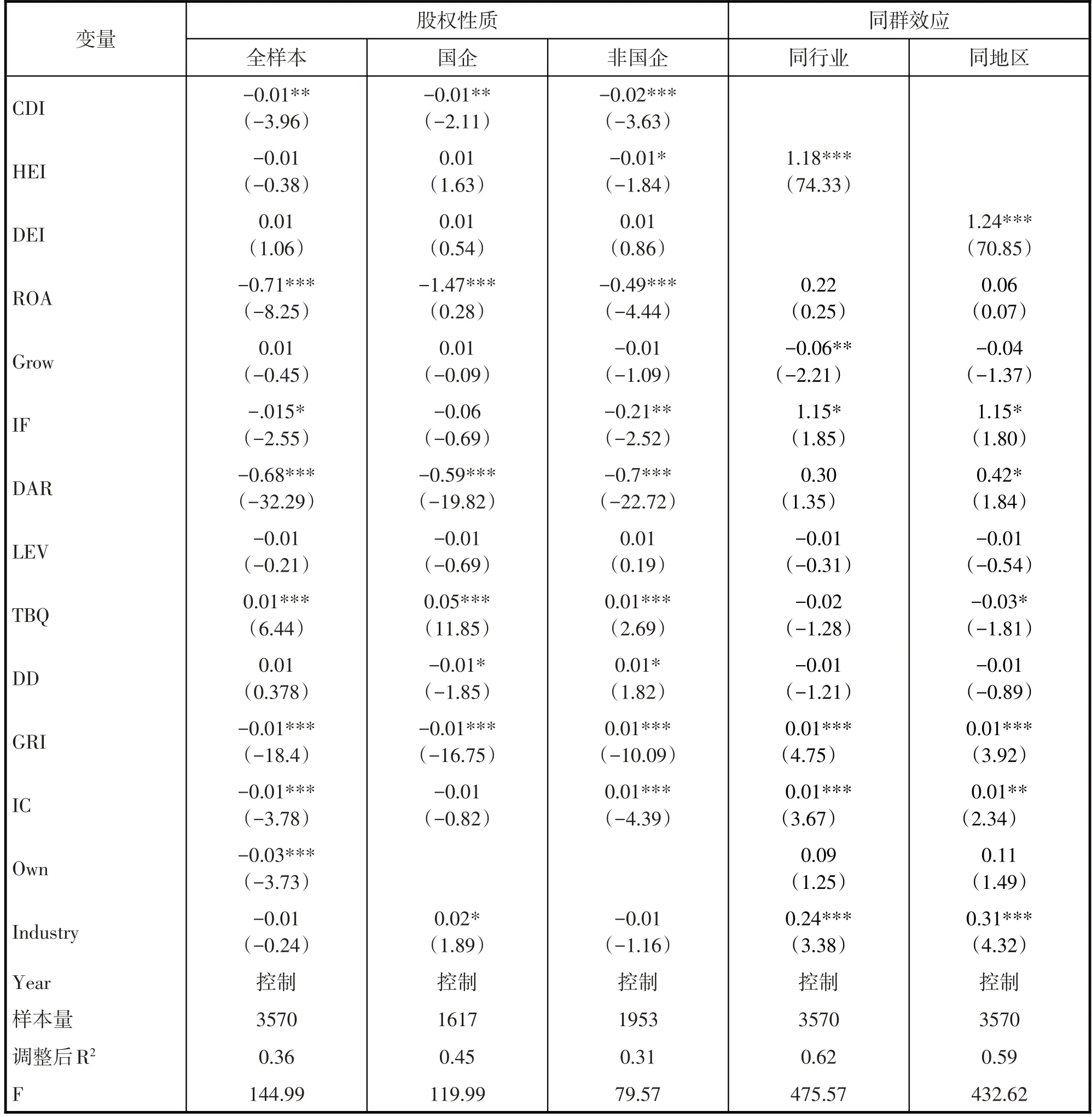

2.股权性质对碳信息披露质量与企业融资约束的回归分析。根据表5中的回归结果可知,股权性质(Own)的回归系数为-0.03,在1%水平上显著,说明非国企将面临更高的融资约束;同时,国企的碳信息披露质量(CDI)的回归系数为-0.01,在5%水平上显著,而非国企的碳信息披露质量(CDI)的回归系数为-0.02,且在1%的水平上显著,意味着在重污染行业中,非国有企业更倾向与通过提高碳信息披露质量来缓解企业融资约束,因此假设H2 成立。在回归结果中还可以发现,对于非国有企业,同行业碳信息披露质量的同群效应可以有效缓解企业融资约束。由此可见,非国有企业虽然较国企存在先天性优势不足,但只要加强碳信息披露的质量,提高行业整体碳信息披露质量,也可以很好地改善企业融资约束,获得相应的发展机会。

3.同群效应对碳信息披露质量的回归分析。根据表5中的回归结果可知,同行业碳信息披露质量(HEI)与同地区碳信息披露质量(DEI)的回归系数分别为1.18 和1.24,且都在1%的水平上显著,说明同行业的企业碳信息披露质量与同地区的企业碳信息披露质量都存在同群效应,支持了假设H3。从回归结果中还可发现行业变量(Industry)与碳信息披露质量(CDI)呈正相关,说明重污染类型企业的碳信息披露质量更高。这可能是由于同行业、同地区的企业会基于资源、市场、监管等因素的考虑,在进行碳信息披露时参考其他企业,减小同群差异,使得自身在同行业、同地区的竞争中“不掉队”。

表5 股权性质、同群效应分别对企业融资约束、碳信息披露质量的回归结果

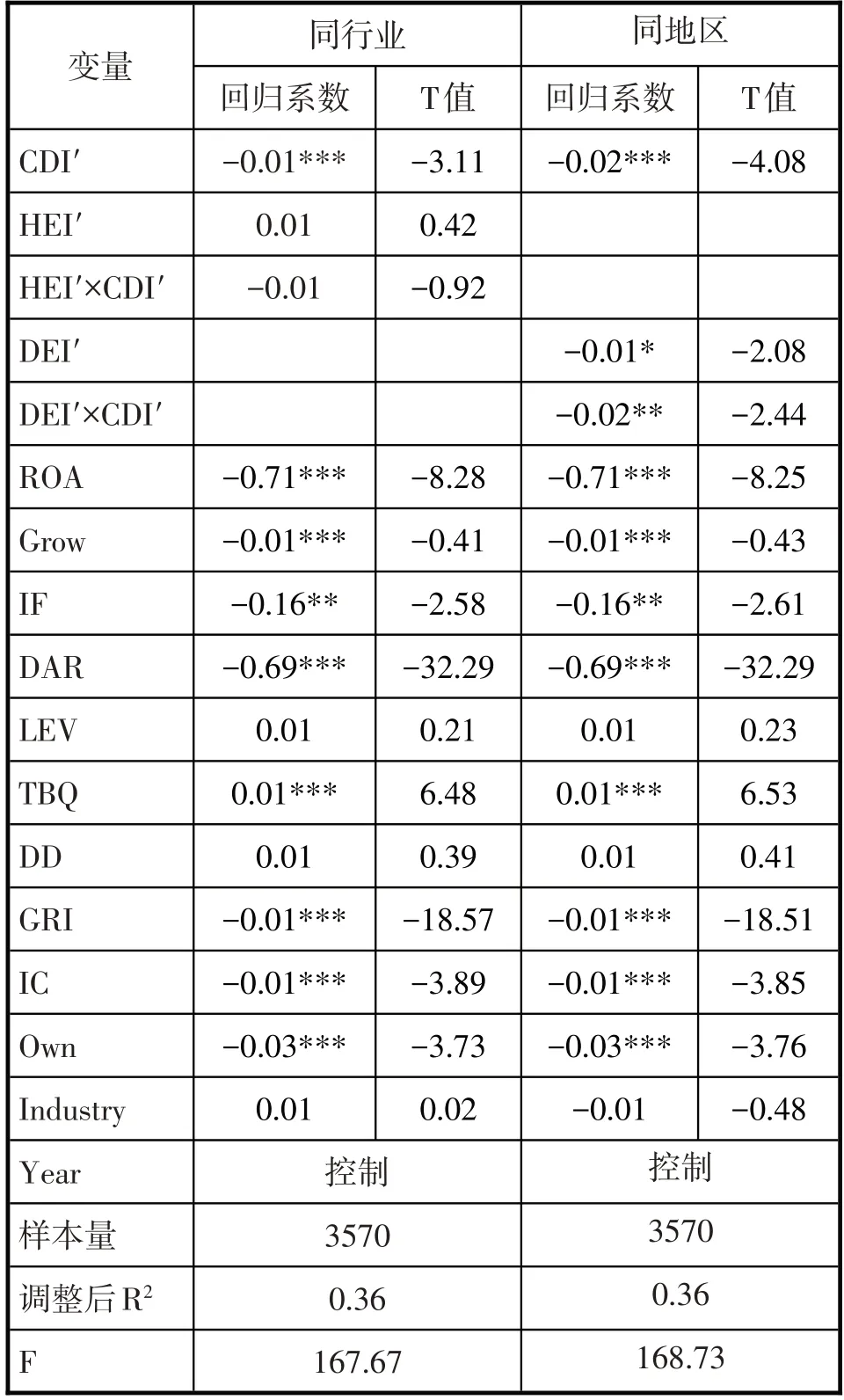

4.同群效应在碳信息披露与融资约束中的调节作用。在进一步探究时,为控制变量间的多重共线性的问题,需要先将自变量CDI 和调节变量HEI、DEI 进行均值中心化处理,即令CDI'=CDI-再分别将行业同群效应程度以及地区同群效应程度与他们对应的碳信息披露质量进行交乘,得到HEI'×CDI'、DEI'×CDI',并带入到模型(5)、(6)中进行回归检验,得到检验结果如表6所示。

①同地区企业同群效应的调节作用。从表6的回归结果中可以看出,同地区企业同群效应程度与企业碳信息披露质量的交乘项DEI'×CDI'回归系数为-0.02,在5%水平上显著,说明同地区企业的同群效应在碳信息披露对融资约束影响中起到明显的正向调节作用,可以有效促进企业碳信息披露质量对融资约束的缓解,即随着同地区企业间同群效应程度的提高,碳信息披露质量对企业融资约束的缓解程度会加强,假设H4b 成立。这可能是由于同地区企业可能迫于各种竞争、监管压力,会通过积极地改善碳信息披露质量、提高披露质量的途径,吸引更多资本青睐,从而有效减轻企业融资压力。

②同行业企业同群效应的调节作用。根据表6的回归结果,同行业企业同群效应程度与企业碳信息披露质量的交乘项HEI'×CDI'回归系数为-0.01,但未通过显著性检验,假设H4a不成立。此结果表明,同行业同群效应在企业碳信息披露对融资约束影响中并没有显著的调节效果。导致这样结果的原因可能是,相较于同地区企业,同行业企业由于分部广泛,地理位置分散,受到的监管约束相差较大,在资源与市场的竞争中的相互影响程度较低。因此,同行业企业的同群效应在碳信息披露质量对融资约束影响中的效果有限。

表6 同群效应调节作用的回归结果

(三)稳健性检验

为避免由于模型与变量选择上的偏差对结论造成的影响,本文替换融资约束测量指标并实施进一步回归检验。吴娜(2013)认为采用SA指数对企业融资约束进行反映可以更好地避免由于自变量带来的内生性问题。因此,本文采用SA 指数替代FC指数,进行稳健性检验。回归分析结果显示,企业碳信息披露质量与融资约束具有显著负相关关系。再次证明了企业提高碳信息披露的质量可以有效缓解其融资压力,并在重污染类型的企业中,非国有性质的企业更倾向于提高碳披露质量,以获得更多投资者青睐,缓解企业融资约束。

五、结论与启示

本文利用倾向得分匹配模型进行了初步的数据筛选,并通过多元线性回归探讨我国工业企业碳信息披露质量与融资约束的关系,以及同群效应在其中的作用。得到如下结论:1.对于国有企业与非国有企业而言,提高碳信息披露质量都可以显著缓解其融资压力,但由于非国有企业本身面临更大的融资约束,所以更倾向于通过这种方式来缓解其融资约束。2.同一行业或地区的企业在碳信息披露方面存在同群效应,也就是说,企业会出于某种目的,将自己的碳信息披露质量趋同甚至超过同行业或地区其他企业。3.同一区域内企业同群效应在碳信息披露质量对融资约束的效应中调节效果显著,可以通过提高企业自身的碳信息披露质量,以达到缓解融资约束的目的。4.同行业企业同群效应在碳信息披露质量对融资约束的影响中不存在明显的调节作用。

“十四五”时期是碳达峰的关键期和窗口期,需要政府、企业以及广大人民群众相互配合,共同努力。因此,本文以我国实际情况为基础,提出如下建议:

1.加快构建统一的碳信息披露质量衡量体系。我国碳信息披露还处于初步探索阶段,相关考核标准不够完善,导致市场和企业都没有参考标准,因此政府相关部门需要尽快确定碳信息披露的内容以及标准,为多方利益相关者提供参照依据。

2.充分重视“同群效应”这种非正式网络关系的影响。政府在制定相关政策法规时,要充分认识到正式法规条文以外,同地区、同行业企业间同群效应这种非正式网络关系的间接影响,合理有效利用这种非正式的网络关系,加强监管,达到事半功倍的效果。

3.充分考虑企业的特征,制定相应的激励政策。针对不同产权性质、不同行业类型、不同地区的企业,监管部门应充分考虑其在碳信息披露的动力、动机和效果上存在的显著差异,深入了解企业存在的困难,灵活运用不同的政策法规,在有效解决企业困难的同时,提高碳信息披露质量,促进企业间同群效应形成“良性循环”。

4.密切关注特殊类型企业所披露信息的真实性。监管部门需密切关注行业竞争激励、处于不利地位以及重污染类型企业,其碳信息披露数据的真实、可靠性,防止企业间在盲目竞争中为实现“同群化”,采取舞弊等违规手段提高碳信息披露质量,以获取关键资源。

——天津市名牌企业产品研究会