红河流域彝族传统生态文化的特点

李金发

(红河学院人文学院,云南蒙自 661199)

生态文化,指在历史发展中为适应特定的生态环境与社会环境而创造出来的反映和协调人与自然关系的生态知识和生态智慧。生态文化是一种地方性知识,每个民族都有各自独特的生态文化。彝族作为红河流域内分布最广、人口最多的少数民族,在千百年的社会发展中,积累了大量的生态知识,形成了层次多样、结构复杂、内容丰富的传统生态文化。由于独特的居住空间、地理气候环境、生计方式以及社会发展、文化模式,红河流域彝族传统生态文化与其他民族的传统生态文化相比,具有普遍的共性,也有明显的个性。因此,概括总结出红河流域彝族传统生态文化的特点,就具有一定的研究价值。

一 研究现状简述

目前,学界对红河流域少数民族生态文化的研究,大多集中在哈尼族、傣族,并对这两个民族的生态文化研究起步较早,持续时间较长,取得的成果也多。而对红河流域彝族生态文化的研究,呈现起步晚、研究者少、成果少的特点,这与红河流域彝族人口分布及比重极不相称。因此,对红河流域彝族生态文化的研究很有必要。

目前,学界对彝族生态文化的研究较多,呈多角度综合性研究的发展态势,研究成果丰富,对彝族传统生态文化的认识有很大的意义,但整体而言,其研究的广度和深度有限。研究角度上,或从宗教信仰观、或祭祀仪式、或乡村习惯法、或民居建筑、或农耕生活等方面入手研究,其中以宗教信仰和祭祀仪式两个角度居多。杨红认为凉山彝族生态文化中具有天人合一、敬畏自然、尊重生命的生态价值观,创造出了神山、鬼山森林文化[1]。叶宏认为,彝族古老的洪水神话、支格阿龙传说等历史记忆是独特的文化结构,形成了彝族独特的生态文化[2]。杨甫旺、伍茜溪认为,彝族具有天人合一、自然至上、尊重生命、人与自然物之间平等的生态文化观[3]。平慧等认为,红河彝族葛泼人的丧葬仪式反映了彝族传统生态观念[4]。习惯法方面研究,刘荣昆认为,澜沧江流域彝族地区涉林碑刻收集,是历史上彝族生态观念、生态智慧的体现和实践[5]。

学界对彝族生态文化研究所涉及的区域,以云南彝族为主,其成果中较多关注滇西澜沧江流域的彝族地区,其次是红河流域彝族地区。研究成果以基础研究为主,调查资料多,个案研究多,但理论总结较少。对彝族生态文化中的森林文化特点,刘荣昆研究较为深入,认为彝族森林文化分为物质、制度、精神三个层面,其特点是林人共生[6]。

对生计-生态关系的研究,大多学者集中在山林耕牧方式上,但对林与水的关系研究较少,并对红河流域从明末清初发展起来的梯田农耕稻作及其礼仪文化的研究亦较少。我们认为红河流域彝族梯田稻作文化,以稻作农业为核心,包括与之相联系和适应的村寨结构、宗族组织、信仰仪式以及生产技术、沟渠文化[7]。对彝族生态文化中林与水的研究,黄龙光认为,彝族传统生态文化中包含崇水信仰,它由传统水观念、水祭祀与水禁忌等组成[8]。总之,目前对红河流域彝族传统生态文化的研究起步较晚,学界关注度不够,研究者不多,研究成果不够丰富。直接以红河流域彝族传统生态文化特点为题进行研究的成果尚未发现。

二 红河流域彝族传统生态文化特点归纳

加拿大生态学家Fikret Berkes认为,传统生态知识是一个“知识-实践-信仰的复和体”,其中包括地方性知识、土地与资源管理系统、支持该管理系统的社会制度以及其背后的信仰及世界观四个层次[9]。通过研究,我们认为红河流域彝族传统生态文化具有以下几个特点:

(一)生态观念的神圣性

云南少数民族自然崇拜中,存在着对自然现象、动植物的崇拜,反映了云南少数民族对自然的敬畏和尊重,体现了人与自然的和谐相处,对于生态文明建设有极其重要的现实意义[10]。彝族传统生态文化中的生态观念体现了神圣性。

人是精神动物,集理性与感性为一体。神圣产生敬畏,敬畏维系神圣。彝族生态文化中的生态观念,大部分来源于原始信仰文化。如世界神创说、万物有灵论、自然神灵崇拜、阴阳和谐观、神风圣水观、祖先崇拜、大地母亲崇拜、神林崇拜、神石崇拜、龙潭崇拜等,这些宗教信仰意识构成彝族传统生态文化中的观念层,因此,彝族传统生态观念具有神圣性。

彝族的各种生态祭祀习俗,也是同原始宗教信仰文化息息相关。红河流域彝族生态祭祀仪式可分为家户型祭祀和村社集体型祭祀两种,祭祀的种类有祭祀山神、地神、水神、石神、树神等;祭祀的场所或在家里,或在田间地头、或在水潭边、或在路旁,或在高山、或在树林里。祭祀主持人通常是毕摩。仪式上念诵的经文是彝族毕摩经籍,其内容多为向自然神献祭和祈福。这些生态祭祀仪式,是神圣的信仰民俗仪式。

彝族传统生态文化中的生态神圣性观念,源于信仰观念,形成集体记忆,是彝族传统生态思想的来源。其使得彝族认为宇宙和自然是神圣的,地位高于人类,神灵主宰着自然万物。如各地彝族毕摩演说的彝族史诗,大多讲述古代人类因为贪婪和堕落,对自然界及社会过度索取和破坏,多次受到干旱、或洪水等天灾的惩罚。因此,生产力低下的人类首先要尊重自然,敬畏神灵,善待万物,才能维系自身的发展。

(二)生态认识的系统性

少数民族生态文化是一种代代积累和相传的知识与经验,它们蕴含和表现在这个民族的宇宙观、生产方式、生活方式、社会组织、宗教信仰和风俗习惯等之中。[11]生态环境是一个复杂的系统,包括各处其所、界限分明的自然万物,如天地日月星辰山川石水木草等,它们之间具有共存、互补、依赖等错综复杂的关系。彝族认为,自然生态是一个生命体,生命体内的各种事物形成具有生死相依的关系。自然、环境、信仰、人居、生计、神话、歌舞、道德、仪式等相嵌融合,成为一体,是红河流域彝族传统生态文化的一个特点。

世界观、社会制度、土地与资源管理系统、地方性知识等四部分,是一个整体,不能分裂,不能孤立地来看待。如同人的肢体、血肉、经脉一般,生态系统中有结构和层次。传统生态文化是一个文化体系,其中的经验总结、知识文化反映和适应了当地独特的自然地理气候、人类生计、社会文化。彝族认为,自然及人类社会中某一个地方出现问题,根源可能不在此处,而在其他地方或是其他事物间接影响所导致。如红河流域彝族,出门遇见眼镜蛇挡路,并不认为是蛇的过错,而是认为自然界或社会生活中的某处秩序失序了,因此就会在周边环境中查看是否有祖坟被毁、地震、山洪、滑坡、失火、牲畜走丢等现象,或者返家看看是否房柱溃烂、墙体倒塌、邪气侵染、家人生病、财产被盗等现象。总之,人们会查找各种关联性,认为自然-人-社会是一个息息相关系统。

历史上,彝族多居于山区和半山区,人们积极利用山势、地形的特点,开荒挖田,挖沟掘塘,梯地梯田间有纵横发达的网状沟渠。沟渠犹如毛细血管,既分流雨水防止水害产生,又提供水源支持灌溉。沟渠纵横交错,有顺山势而下的陡沟,也有平流或缓流的沟渠,共同缓冲水压和分流。对沟渠水塘的维护,既有一家一户的维护措施,也有集体性的维护机制。通常,小水沟由单家独户修护,大水沟由集体维护。如红河流域中彝族村寨中,过去有寨老分水及集体议事习俗。这样,生态系统内的各方面彼此吻合,环环相扣,互利互惠。

(三)生态实践的多层次性

自然环境和社会环境是精细、复杂、微妙及多变的,客观上要求一套灵活多样面向不同层次的知识和实践来对应,因而红河流域彝族生态文化具有多层次性。这些层次是生态环境中的普遍结构或基本单元,各层次之间是互相联系、补充、彼此促进的关系。这些层次形成了稳定的文化结构,构建起了彝族传统生态文化的框架。

如前述,彝族村寨的水沟,其既要与山势、地形、田地位置适应和结合,在生态文化中具有自己的一套运作原理和习俗规范,与海拔、地势、距离、栽种等吻合,错落有致分布,体现了彝族传统生态文化的层次性。层次性越丰富,说明人们对自然规律的认识越深入,利用效率高。红河流域中游和下游的彝族村寨,传统上耕种梯地梯田,水沟密布,纵横交错,四通八达,形成网状结构。这些水沟,按照陡峭程度,可分为陡峭的坡沟、平缓的平沟;按照大小可分为大沟、小沟;按照深浅宽窄可分深沟、浅沟、宽沟、窄沟;按照水的来源可分为常年性流水的水沟、季节性流水的旱沟;按照田和地的区别,可分为田沟、地沟等多种类型。可见,水沟本身体现出了多层次性。

每一种层次或类型都有其相对应的维护机制,如旱沟的埂子不坚固,土壤容易吸水,土块开裂,呈碎块化,容易流失,维护重在缓解水势、疏导水流。所以,旱沟要用石块等加固。而水沟的作用除了分流以外,还有保水,所以水沟的维护要用石头混合泥巴糊筑。一个类别即一个层面,每一个层面均有与其适应的细致的乡土经验和知识存在。多层次性反映了高细密性,说明人们对水沟生态系统知识及自然规律的深入了解。

简言之,红河流域彝族传统生态文化中划分出的地方性知识、土地与资源管理系统、支持该管理系统的社会制度以及其背后的信仰及世界观等四个层次,分别对应知识/经验层,实践层、制度层、观念层等四个方面。

(四)人与自然的共生性

彝族古典哲学思想认为,人与自然万物处于有机联系,缺一不可,唇齿相依,因果相连的复杂联系中,而非用孤立、片面、局部的观点来看问题。红河流域彝族传统生态文化,体现了人与自然、人与社会之间共生共存共赢的特点。

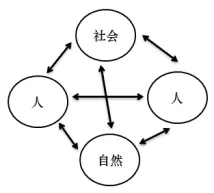

在观念层面的天人合一、天人感应、万物有灵、灵魂不灭、守护神林、索取有度等思想就已经在宏观方面体现出了天、地、自然万物与人之间的有机联系和辨证关系。具体地说,这些联系性涉及人与自然、人与人、人与社会、社会与自然之间的联系。这四种关系中,既边界明显又互为依存,彼此影响。其中重要的关系是人与自然、社会与自然这两种关系,传统上运用习俗、礼仪、祭祀、宗法制、习惯法等社会控制力量来维护这四者的良好关系。如图1所示:

图1 红河流域彝族传统生态文化的共生关系示意

从图1中可以看出,红河流域彝族传统生态文化,是一个系统,系统内的结构、层次及各种内容有紧密的联系性,共存共生,生生不息。如果自然界出现问题,就会影响到人和社会。彝族洪水泛滥神话与祖先起源故事中说:远古人类因道德败坏,曾先后受旱灾、虫灾、洪灾的惩罚。在干旱的叙事中,由于人类贪婪无德,大地干旱,泉眼枯竭,水流消失,世间水贵如金。在水灾的叙事中,天神降洪灾于世间,动物植物及人全淹死,只有尊重自然、善待万物的祖先活了下来。搭救祖先的刚好是马缨花、野竹、尖刀草等植物。

彝族神话传说中,不断重复和强化自然灾害不是无缘无故发生的,人与自然是命运相连、荣辱与共。人类社会内部出问题,毫无例外地受到自然界的惩罚。反之,自然生态出问题社会也要受到灾难。彝族远古神话传说,基本是悲伤的,大多追述祖先与自然生态的关系问题,认为社会秩序的丧失,导致社会灾难,生态环境受到破坏,发生自然灾害,反过来伤害社会。同理,自然天地法则失序后,造成生存和发展资源紧张,人类社会也随之崩溃失序,从文明礼仪之邦倒退回了野蛮的丛林法则社会。这些古老的辩证理念,体现了自然与社会之间共生共存的关系。这种人与自然共生发展的朴素认知,已经融入了彝族传统生态文化之中。

(五)生态文化的调适性

一个民族的生计方式并不是对自然环境和社会环境的被动应对,而是该民族在针对其特定的生存环境,经由文化的创造和作用的结果[12]。文化不是突然产生和成型,而是不断积累和渐进发展的,其过程就是人与自然相知、相熟、相适应的调适过程。

红河流域彝族传统生态文化的调适性,主要体现在与自然环境、生计水平、社会文化的适应等三个方面。红河流域彝族在建寨择居、建屋盖房、耕田种地、伐木砍柴、引水挖塘、水沟维护、打猎、采摘、畜牧、仪式习俗等方面都体现了与周遭自然环境的协调和适应性。如红河流域彝族传统民居土掌房,依山而建,尊重地势的不平,适应周遭自然环境,还适应了社会的小农生产、民俗礼仪文化。上栋下宇式梁柱结构互相牵拉,可以抵抗低级地震。地基由石头筑成,一半入土一半露出,加固强化了地基,使得地基可以抵御顺山势而下的雨水冲刷。墙体为土坯或粘土夯筑,土坯或粘土中掺入松针或稻秆,防止墙体裂开,增强耐用性;屋内柱子立于石脚之上,以防止受潮溃烂;底楼除了厨房,还有火塘,火塘长年不息,可烤火取暖做饭。用烟熏梁柱,防止被虫蛀;房顶为平顶,既作晒场,晾晒五谷,又作公共场地,为红白喜事、年节仪式的聚会和娱乐场所;堂屋还有祭台及神龛,用来供奉祖先灵位。

红河流域彝族生态文化的调适性,是一个长期发展和积累的历史过程,随着自然环境及社会环境的变化而变化,是一个不适应到适应的改进过程。如前述土掌房,在尊重自然、适应自然以及适应生计与文化方面,集中体现出了红河流域彝族的自然信仰观念、习俗礼仪制度、生产生活实践、经验与知识,这些生态文化内容是在历史长河中长期调适的结果。

与过去相比,当前彝族地区的社会生活发生了翻天覆地的变化。但是,有些变化过程中出现有改变无调适的情况,如缺乏人与自然、传统与现代、外来与本土、城镇与山村、坝区与山区等差异性结构之间的调适过程。现代生活方式,源于城市,属于外来,有些内容在山区被盲目接受或强硬推广,外来文化无法与当地传统文化对接,导致传统和现代脱节,传统生态文化无法参与现代生态文化的构建。目前,红河流域从上游到下游的彝族村寨里,不同程度地出现了如泉眼被废弃、用水管代替水沟、大量种植桉树、住别墅但无下水管道、过度削平陡峭地势、有车无停车场、买桶装水喝也不修水潭水库、垃圾遍地乱扔等现象,一个重要的原因是外来的现代生态文化和本土的传统生态文化之间缺乏交流和调适所致。

(六)生态能量的有机循环性

所谓生态系统,就是在一定空间中,栖居着的所有生物 (即生物群落)与其环境之间,由于不断地进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体[13]。从物质和能量的转化和传递来说,精耕细作的小农经济,是一种封闭式的循环农业。在简单的生产、流通、分配、消耗环节中,各环节相互联系,前后衔接,能量在各环节中流通传递。

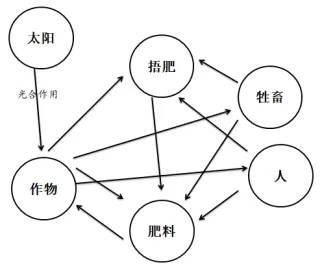

有机循环过程中充满了废物再利用思想,前一个环节中的废物废料,刚好是后一个环节的生产资料或要素,这样构成了一个前后互为利用的有机循环链条,涵盖了生活、生产两大领域,为生活处理了垃圾问题,为生产解决了肥料问题,是一种小农经济下的有机农业。如见图2所示:

图2 红河流域彝族传统农业中的能量循环示意

传统农业对生态环境是友好的,具有互惠互利关系。红河流域彝族传统农业生活中,垃圾不属于现代意义中的“垃圾”,而是被视为一种生产资料和财富,对其的分类认知和处理方式是山地农业生态系统的有机组成部分[14]。生态系统中构成能量循环流通的条件是农业生态的有机性,意味着可分解、降解和发酵。

在循环体系中,能量要素是有机物质,来源于自然环境,如来源于树木、土壤、作物、水源、粪便等,能量的产生和作用也依赖自然环境,如变成肥料施肥,能量的消亡也归于自然环境,如融入土壤中。在这个过程中,不存在剩余、浪费、抛弃、污染等现代环境和现代垃圾问题,一切原料和能量都是可以转化、腐烂、分解、降解、消亡,不会给人类的生产生活带来破坏及污染,这是一种有机性的体现。农家肥有三方面的功效:有利于传统垃圾的处理、对自然环境友好、促进作物高产

(七)生态基础的小农性

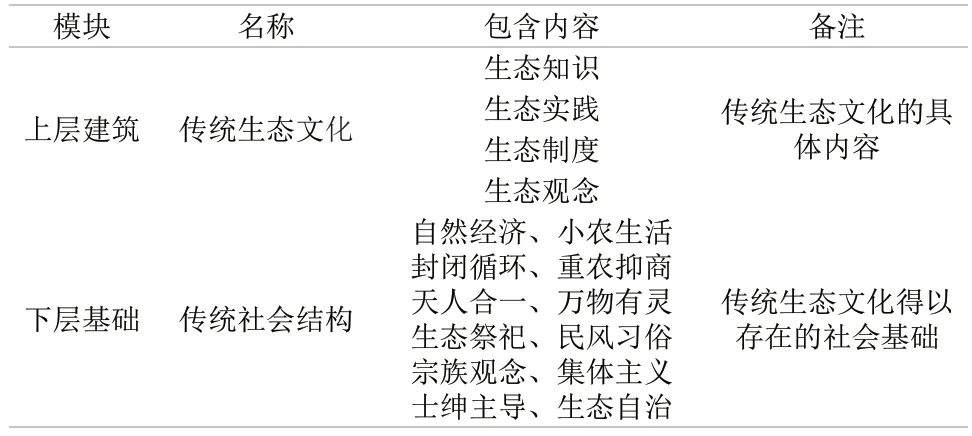

在红河流域彝族地区,直至上世纪80年代的改革开放初期,绝大多数彝族村寨仍然处于传统的小农社会。小农经济靠天吃饭,自给自足,小农经济会主动积极地适应和维护生态。从这个意义上讲,小农生计方式对自然生态是友好的。红河流域彝族传统生态文化的存在基础是传统小农社会见。如表1所示:

表1 红河流域彝族传统生态文化的基础示意

新中国成立前,红河流域彝族传统社会结构,主要内容有:自然经济环境、小农生活、重农抑商、安土重迁、农耕与畜牧并重、铁犁牛耕耕种、村落文化封闭、熟人社会维持、礼仪习俗维系、宗族相帮、集体祭祀护林、梯田稻作护水、长老主导议事、村落生态自治等多方面。这些方面从生计、农业、耕种、经济、信仰、习俗、制度等方面组成了传统社会结构,这是传统生态文化得以留存和传承的基础。下层基础决定上层建筑,传统社会决定和生成了与其相适应的传统生态文化。

从改革开放到现在,红河流域彝族村寨的小农社会结构基本解体,小农生计、小农生活、居住方式、出行方式、消费方式、祭祀礼仪、宗族制度等都发生了巨大的变化。传统小农文化消失,村民已从自然经济的自耕农变成市场经济的打工者。在红河流域中游的楚雄州、玉溪市等地,有为数不少的彝族村民家庭不种粮、不养猪、不养鸡、不种菜,全靠集市购买;红河流域下游红河州彝族地区,如红河、元阳两县彝族村寨,打工经济盛行,青壮年劳动力几乎常年不在家,村落空心化现象严重。皮之不存毛将焉附,下层基础决定上层建筑,当生态文化的下层基础发生剧变时,生态文化的上层内容也难以维系,日益衰落。彝族传统生态文化转型困难,也决定了彝族地区生态文明建设任重道远。

(八)共同体生态自治性

彝族传统生态文化具有共同体特征。人具有自然和社会双重属性,在这两个属性中,最重要的是社会性,人与人的聚合组成了共同体。彝族传统村落基于血缘关系聚族而居构建,是血缘共同体;村落之间居于地缘关系共居构建,是地缘共同体;彝族聚居区文化的同质性又构成精神共同体。共同体是古老的,社会是新的,共同体内的人们结成亲属、邻里、友谊关系,“在共同体里,尽管有种种的分离,仍然保持着结合。”[15]

明末清初,大量彝族上层从过去的奴隶主、领主变成地主,在红河流域上游和中游地区,随着稻作经济的繁荣,地主富农不断涌现。在乡土地方社会结构中,这些地主富农阶层逐渐变成乡绅阶层,他们开始把持村落管理权力,关注地方公共事务,介入并主导地方生态问题,这标志着彝族地区的生态保护从过去民间信仰及习俗主导的集体无意识状态向理性的文化自觉阶段转变。新中国成立前,红河流域彝族村寨,普遍出现地主士绅及长老们主持下制定村规民约,刻石立碑,以告诫村民和警示后人,其内容多为禁止开山挖矿、乱砍乱伐、放火烧山、挖窑烧炭、偷盗木材及私自改变水道,规定违者需村规民约惩处或报官处理。这些地主士绅及长老主持制定下的村规民约,从乡土制度和习惯法的层面,一方面向底层民众普及了生态保护思想,另一方面形成了生态保护力量,有力地促进了彝族村寨生态环境的维护,这是村落共同体生态自治的历史经验。

共同体生态自治,体现了彝族传统生态文化的一个重要内容。当地人在生态文化中是主人翁,居于主体性地位,具有自觉性意识,发挥着主动性和创造性精神。当前,随着彝族传统村落社会结构发生改变,传统文化衰落、村落空心化现象严重、村落人口结构失衡、功利主义流行、人际关系松散,民间议事制度消失、集体主义淡薄、村落凝聚力下降、乡贤精英不足,以及部分生态环境保护行为的职业化、市场化、工程外包化,导致村民对参与现代生态文化建设缺乏热情,基层大众化生态自治能力软弱。

三 结语

生态文明是乡村振兴的重要动力,传统生态文化给生态文明建设提供了智慧源泉。传统和现代不是矛盾和对立的关系,而是辩证统一的关系。传统是现代的基础,现代是传统的传承发展,有进步的发展构成文明的基础,传统生态文化是生态文明的基础。当前红河流域彝族生态问题的产生,很大程度上就是前述传统生态文化特点发生了不同程度的变化,如2000年前后,红河流域上游和中游,彝族村寨经济结构发生转型,烤烟经济红火,传统稻作农业消失,从而导致为数不少的彝族村寨水生态、水文化被破坏,表现为梯田改梯地、水田改旱地、泉眼减少、水塘消失、水沟被废弃、传统护林护水文化日渐解体。如2010年前后,红河流域上游和中游彝族地区干旱现象突然严重起来,曾引起主流社会舆论的关注。要了解这些现实变化,需要从共时和历时、现代和传统中去寻求原因。因此,只有全面深入了解彝族传统生态文化的内涵和特点,我们才能对当前彝族地区生态文明建设有一个基本的认识和判断。