出版深度融合发展下年鉴出版的数字化转型实践

汪凡云?吴湘华?陈楠

【摘要】文章通过分析当下年鉴出版中存在的问题,提出年鉴数字化转型纸数结合的解决思路,并以中南大学出版社年鉴数字出版平台建设为例,总结年鉴出版工作流程数字化、数据处理可视化、知识服务系统化的实践经验,为年鉴出版的融合发展及知识服务提供参考。

【关 键 词】年鉴出版;数字化转型升级;纸数结合;出版融合发展;知识服务

【作者单位】汪凡云,中南大学出版社有限责任公司;吴湘华,中南大学出版社有限责任公司;陈楠,中南大学出版社有限责任公司。

【基金项目】长沙市文化产业专项资金重点项目“年鉴数字出版平台建设”阶段性成果。

【中图分类号】G237.4【文献标识码】A【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2022.22.009

年鉴是汇辑一年度内全面的事实资料,综述基本情况,评述重大事件、最新成就,以及纵横比较、展示趋势的工具书,是一种逐年编纂出版的连续出版物[1]。作为一种信息载体,年鉴对领导机关政务决策、产业发展借鉴、科研部门研究甚至是人民群众的日常生活,都有较为重要的指导意义。但由于年鉴编纂出版工作本身超大的体量和严苛的标准要求,目前正陷入工作效率亟待提高、部门配合亟待优化的困境之中,通过数字化转型实现纸数结合的立体化年鉴出版,或许是其打开新局面的良机。

一、年鉴出版的现状与问题

当下,年鉴编纂出版流程大多采用各部门分类供稿、年鉴办公室综合组稿、出版社编辑加工、纸质出版物出版的传统处理流程,流程中存在较多问题,主要如下。

1.线下组稿管理困难

组稿阶段,年鉴内容涉及广泛,需要众多部门共同参与供稿,才能确保年鉴的内容和数据准确无误。但基于政府部门和企事业单位大多存在管理层级多、责任划分不明、年鉴组稿部门人员配置不足等现实情况,导致组稿工作难度较大。目前,年鉴的编校方式大多为多人线下协同编纂,一是由于年鉴资料繁杂、编纂工作量大,二是为确保年鉴内容的准确度和完整度。这就存在各人员编纂内容无法即时共享的问题,对条目的移动、删除、合并等系列操作同步不便,工作效率较低。加上年鉴内容排重、排错工作量大,内容牵一发而动全身,这些问题影响了年鉴的高质量出版。

2.线下编纂效率低

传统组稿流程主要以逐层下发通知和收稿为主,负责人员确认不到位、沟通催稿反馈延时、整体配合默契不够等诸多问题导致组稿管理部门工作量大、编纂进度缓慢,涉及催稿、数据或内容的零星修改需要组稿部门一再与供稿部门确认。这不仅导致非年鑒编纂工作耗费大量时间和精力,耽误年鉴出版的及时性,而且容易在反复沟通和多版本递交过程中导致数据混乱,存在信息安全风险。

3.年鉴展示不及时

纸质年鉴出版工作周期长、印刷成本高,但成品数量极为有限。经过复杂、庞大的编纂工作之后的数据成果,有时会因为出版时间过长而损失利用价值,造成年鉴数据资源的浪费。有些年鉴甚至因为资金、人力不足等问题,只能作为内部参考资料。

4.年鉴利用率低

纸质年鉴出版后,部分年鉴组稿部门对年鉴资源进一步开发利用的重视度有限,导致部门以“完成任务”的心态开展年鉴编纂工作,精品年鉴建设工作难以推进,年鉴产品良莠不齐。而且很多年鉴编纂工作人员并非专业人员,不具备专业技术,再加上缺乏相应的硬件条件支持,年鉴资源的开发利用始终停留在号召阶段,落实存在较大阻力。

5.展现形式单一,不能及时勘误或更新

纸质年鉴难以支持音视频等多媒体内容,呈现形式相对单一,且一旦成书就不能再做修改,因此,传统年鉴需要花费大量时间确保信息完整无误,有时甚至为了某一个数据的缺失而导致整个年鉴出版流程延误。对于一些错误信息或者需要更新的数据,纸质年鉴也无法做到及时更新。

综上所述,传统年鉴成书前需要耗费大量的时间、精力、资金用于人员沟通、数据整合以及信息收集,成书后又因其纸质的形态和厚重的篇幅,不便于检索查询,无法重复利用和展示,年鉴的参考价值无法充分发挥出来。因此,年鉴编纂工作亟须数字化转型。

二、年鉴出版数字化转型的思路

2021年,国家新闻出版署印发《出版业“十四五”

时期发展规划》,提出“十四五”时期出版业发展的新任务和新要求,明确指出出版业需要积极适应新一轮的科技革命和产业变革,深化改革创新,转化增长动能,更好地抢占数字时代出版业发展的制高点[2]。在国家深入实施文化产业数字化战略的背景下,年鉴出版同样需要与出版业整体发展全局同频共振,实现转型升级,推进融合发展,年鉴数字出版平台的开发与完善是必然趋势[3]。

年鉴出版数字化转型以年鉴的稿件内容为基础,以互联网技术平台为支撑,统筹从组稿到出版再到知识服务的全过程,通过流程再造、建立年鉴出版相关数据标准提高年鉴出版质量,通过数结合丰富年鉴产品形态,最终形成有现实应用价值的优质年鉴数据资源库,从而面向社会提供优质的知识服务。

1.数字化流程再造提高出版效率

基于年鉴数字出版平台进行年鉴出版数字化流程再造,能够在一定程度上提高出版效率。一方面,充分利用互联网平台的协同性特征,捋顺组稿流程,整合组稿、编辑、审稿、返稿等各环节,实现线上线下相结合,简化管理年鉴工作流程。另一方面,基于角色进行权限管理,利用数字化流程独立操作优势,内容条目可相互独立,无需重复整理和排版,实现编辑加工工作和部分未完成组稿工作同时进行,提高出版效率。

2.标准化、智能化、规范化提高年鉴质量

第一,由于年鉴格式具有相对固定性,因此可以制定相应的年鉴行文标准、格式化模板和元数据标准,这样既能保证多投稿单位年鉴行文风格的统一,又能保证相应数据填报的完整性。

第二,年鉴栏目变化性不大,可以借鉴历史出版经验,形成相应栏目,导入初始模板,规范年鉴整体结构,保证每年年鉴内容相对稳定。

第三,在系统中依托智能审校功能快速查重、发现编纂错误,提高相应编校质量;依托技术手段实现出版流程审核管控机制,通过多人多流程的规范化管控保证年鉴出版物质量。

3.纸数结合立体化开发丰富年鉴形态

在高等教育领域,在线教育、翻转课堂、慕课、

电子书包、微课等教育新形式和新产品不斷涌现,改变了传统单一的课堂模式[4]。这样的发展思路值得借鉴。年鉴作为一种存史资料,纸质版的存档价值毋庸置疑,其庄重的仪式感也不可或缺,但在面向用户推广的过程中,数字媒体的优势更加显著。“实时更新+多媒体样态”可为年鉴出版注入活力,二者相互结合,促使纸质年鉴转变为鲜活的线上线下多媒体产品,以丰富的媒体形态充分吸引用户,进一步发挥年鉴数据的实际应用价值。

4.可视化、系统化提升数据价值与服务效果

年鉴较为系统的编纂始于20世纪80年代末至90 年代初,近30年连续出版,个别的行业年鉴时间更早。这些原本连续出版的年鉴资源,却因纸质书籍的独立性形成了外部分割。通过大数据的整合和集成,不仅可以实现年鉴资源的连续性和系统性,打通纸质成册年鉴的时间壁垒,还可以充分利用互联网的展示方式,将繁琐的数据进行深度挖掘、可视化处理,使其更具直观性和美观性,从而提升数据价值和相应的知识服务效果。

三、年鉴数字出版平台的实践

中南大学出版社根据年鉴数字化转型思路,以中南大学年鉴为试点打造年鉴数字出版平台,切实解决了年鉴编纂工作存在的现实问题。年鉴数字出版平台以“互联网+年鉴”模式充分发挥纸质年鉴和数字年鉴的融合优势,建立更加人性化的多样态承载方式。该平台以资源协同配置和供需协同匹配为核心思想,采用新型微服务网构化软件开发模式,“一次开发一次配置,多部门、多业务、多应用服务”,围绕年鉴数据构建年鉴数据库微服务、年鉴编纂微服务和年鉴展示微服务,形成一体化的年鉴数字出版平台。在实践过程中,年鉴数字出版平台不仅发挥了提高年鉴编纂效率等预期作用,也更加清晰地展现了数字技术对年鉴编纂出版工作及相应知识服务的推进意义。

1.年鉴数字出版平台板块结构

年鉴数字出版平台可分为年鉴编纂系统、年鉴展示平台和年鉴数据库。

年鉴编纂系统有组稿单位投稿、主编组稿、责编审校、在线排版、参阅发布等功能模块,是纸质年鉴出版的技术服务平台。以组稿单位提交的稿件内容为基础,对稿件进行统一编纂、统一校稿、统一排版。

年鉴展示平台支持年鉴在线浏览、全文检索、图片检索、音视频检索、数据库查询与展示等功能,是年鉴的全媒体展示平台。最终形成的年鉴产品除了有传统纸质年鉴,还可以通过设定不同的样式模板生成不同风格、不同形式的数字年鉴,通过二维码嵌入的方式支持纸质年鉴的立体化展现,可适应不同应用场景,如国家上报、社会展出、档案馆收藏、校友馈赠等,也可根据不同需求对基础内容进行重新整合,形成不同版本,提供个性化知识服务。

年鉴数据库依托多维度的知识体系集成已有的年鉴资源,支持年鉴编纂系统和年鉴展示平台的功能运维,根据用户需求提供专题化、个性化的查询服务。

2.年鉴数字出版平台工作流程

内容信息的收集、处理、存储、共享和安全管理是推动数字出版发展的关键环节。充分使用云计算技术,不仅能实现信息资源的整合、处理、分类和共享,还能实现数据集中存储,构建安全、可靠、便捷的数据存储中心[5]。年鉴数字编纂系统作为支持组稿单位和出版单位的技术系统,合理规划了年鉴出版的整体流程,根据工作需要主要分为组稿流程和出版流程两大部分。

系统以条目为基本管理单元,支持包括文字、图片、音频、视频等多种格式,极大地丰富了年鉴内容,实现了两个重要目标。一是可有效降低编纂成本,提高年鉴内容质量,加快出版速度;二是实现编者在线协同、读者便捷阅读的目标,提高年鉴使用率,充分发挥年鉴的核心作用。

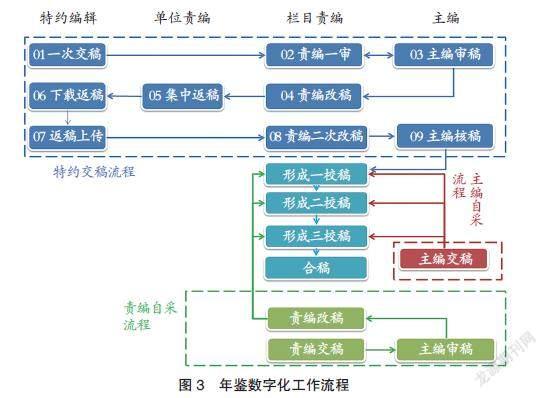

年鉴数字出版平台组稿流程(见图1)以年鉴主编单位为发起人,创建年鉴,确定条目,分发给不同的二级单位或部门。各分属部分的负责人员可同时登录系统,同步完成本单位部分内容以及数据的攥写,互不影响。之后可选择在线提交或一键打包上传等方式将稿件递交给主编。主编根据内容要求对已提交条目进行初步审核,就具体需要决定返修或退稿,整体确认无误后,主编合稿并提交出版单位责编,就此完成组稿流程。

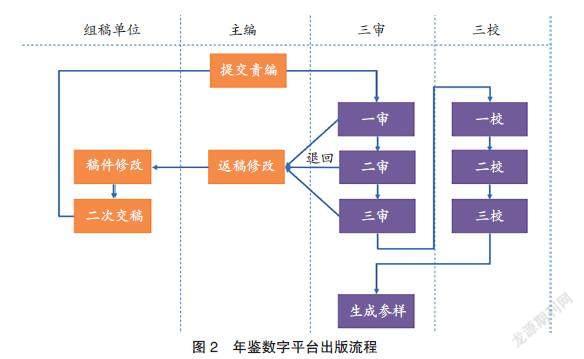

年鉴数字平台出版流程(见图2)以出版单位责编为主要负责人,对组稿单位主编提交的年鉴初稿进行三审三校,保证出版质量。鉴于年鉴内容的庞杂性和专业性,在每个审校流程中,年鉴数字出版平台支持多人协同编校,对于内容的修改、条目的移动和增删均可在系统内部共享,无需另外单独核对。根据每一次审校的意见和要求,责编统一返回给主编,主编确认即可返稿到具体的负责单位。整个流程均由系统完成,通过账号点对点通知,大大节省了时间和精力,保证了内容的准确性和信息的有效性。

完成组稿流程和出版流程的年鉴,在确认内容、形式、封面等各项指标均符合出版规定后,纸质版进入印刷阶段,数字版一键发布,就此完成整个年鉴的出版任务。

3.年鉴数字出版平台的实践经验

中南大学出版社通过年鉴数字出版平台建设的探索,主要获得了以下实践经验。

(1)工作流程数字化

年鉴编撰系统的组稿以数字化方式进行,由主编和组稿单位共同完成(见图3)。责任到账号,根据账号职责不同设置账号权限,确保信息传达到位,保障流程安全。主编通过系统可在线完成年鉴创建、组稿单位管理、编纂任务下发、稿件接收、稿件管理、稿件审核、未交稿单位催办、组稿完成提交给责编等组稿流程,既无需花费时间确认二级单位负责人,也无需担心人员变更带来的通知渠道变更。责编通过系统组织出版审核、校对、返稿等出版流程,全部完成后则直接进入发布阶段。

在此过程中,年鉴数字出版平台的协同性优势更加突出。相关人员可同时在线对稿件内容进行编辑和审核,系统自动保存稿件修订记录,修订记录按时间排序,包括修改时间、环节名、修订人等信息,保证每个修改过程可追溯。不仅如此,系统还可提供多种自动化手段辅助用户编辑加工,如在线智能编纂、在线智能校对等,提高了生產效率与质量,从而有效解决传统年鉴组稿过程中返修难、沟通难的问题。供稿单位对组稿部门的修改意见、修改痕迹一目了然,突破线性工作模式局限,实现即时提醒、条目移动、稿件合拢、内容重排等功能支持,完成从组稿到核稿再到校稿的一套完整的解决方案。

(2)数据处理可视化

年鉴展示平台实现在线资源库查询功能,可以根据用户需求提供专题化、个性化的查询展示服务。平台采用前后端分离和服务接口调用技术实现年鉴数字的多端适配,优化年鉴展示方式,满足PC端、移动端等多终端浏览的用户需求。纸质年鉴依托二维码技术与展示平台实现音视频等多媒体内容的深度融合,优化了用户的体验。而在数据展示处理上,数字年鉴综合纸质年鉴权威性优势,通过数据挖掘、计算可视化等技术,将非结构化数据结构化,实现智能分析研判。

在新型数字化出版流程下,年鉴出版可根据用户的个性化需求实现数据多维度运用,实时更新动态。如中南大学年鉴展示平台可通过简单对比2013年以来中南大学科研经费的投入力度,即可明确了解近几年学校对科研创新工作的支持力度逐年递增,且增速较快,因此产出了丰富的科研成果。

(3)知识服务系统化

基于制定的标准,通过将已出版的纸质年鉴数字化、碎片化,生成内容翔实、数据可靠、查询便捷的年鉴数据库,未来出版的年鉴可无缝填充到年鉴数据库中,使其真正成为一个可成长、不断丰富的资源库。

年鉴展示平台以互联网丰富的表现形式为基础,将年鉴分别从栏目、时间、单位等不同维度进行展示,实现音频和视频的跨媒体链接,将年鉴的内容呈现在年鉴网站上,供读者用浏览、查询和应用,为读者提供专题性知识服务。同时,年鉴扩展内容和数据支持快速发布、实时更新,帮助纸质年鉴化解数据资料的滞后性难题;支持全文检索、高级检索,精确定位历史事件,并以专题形式反映不同时期的情况、发展和变化,发挥年鉴的系统化史志优势。

四、结语

年鉴出版数字化转型工作的顺利实施,解决了年鉴出版当下所面临的一系列问题,实现了年鉴出版流程数字化、数据处理可视化、知识服务系统化,通过纸数融合提高了年鉴的出版效率、出版质量,丰富了年鉴的产品形态,提升了年鉴的数据价值与知识服务效果。中南大学出版社目前已与湖南省地方志编纂院签订战略性合作协议,双方共建“湖南年鉴数字资源研发合作基地”,整合资源优势,共同打造年鉴数字资源开发利用新标杆、新平台,力争做好年鉴出版精品工程的建设者。相信年鉴出版的数字化转型必然为年鉴出版融合发展和相关资源利用、知识服务带来更多红利。

|参考文献|

[1]丁如筠,王劲等. 出版词典[M]. 上海:上海辞书出版社,1992.

[2]国家新闻出版署. 国家新闻出版署关于印发《出版业“十四五”时期发展规划》的通知[EB/OL].(2021-12-30)[2022-11-01].https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/102953.shtml.

[3]谢俊波. 集团架构下融合出版新基建的探索与实践[J]. 出版广角,2021(20):52-55.

[4]杨莹雪. 融媒体背景下国际汉语教材的开发:以纸数结合《中国概况》为例[J]. 出版广角,2020(11):60-62.

[5]刘九如. 新技术赋能,数字出版呈现新业态[J]. 出版广角,2022(9):44-49.

——卯年大事件