社会话语的“双相障碍”:粉丝现象及其数字资本主义文化症候

陈亦水 郭瑾秋

自2016年的新浪微博“超话”数据打榜时代,到2021年中央网信办的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动,整治以互联网社交媒体为平台,基于粉丝心理认同为出发点、以流量取代艺术审美标准,引发不同粉丝群体之间激烈的话语对战的独特的“饭圈”文化景观。这种带着充满紧张对立的极端情绪与话语表达,易于陷入突然亢奋狂欢或仇恨愤怒的两极化心理情绪,如“双相情感障碍”这一病理学意义上的症状一般,即以伴随抑郁的躁狂发作状态[1]造成网络生态的紧张与失衡。

尽管情感带有很强的经验性或主观性,但它不仅是一种生物性的表征,同时也是由社会认知所构成,具有文化性、历史性、政治性。[2]

中国“饭圈”群体的个体认同所生发的双向情感障碍症状,以及这种心理认同产生的粉丝逻辑所带来的个人与社会认知偏差,和背后的网络平台数字资本逻辑的运行机制,需要置于个人、社会、资本逻辑三者作为行动者网络中重要的互动关系环节进行深入的人文阐释。

一、精神心理根源:粉丝之于明星的前俄狄浦斯关系客体

(一)个体崇拜到群体性认同

2016年6月6日,“#鹿晗#”成为新浪微博平台上的第一个超级话题(简称“超话”),标志着流量数据作为明星价值的直接衡量标准的规则之确立。粉丝从现实生活中的传统的“追星族”①所谓“追星族”一词,指的是追溯并迷恋文娱、体育领域的偶像明星的群体,在华语文化圈内,该词最早形容台湾“小虎队”的粉丝群体,后来随着香港“四大天王”在内地的流行,该词被广泛使用。,异化为以非物质劳动为形式的、独属网络2.0时代的“数据劳工”。

被称为“数据劳工”的粉丝群体,拥有严格的组织架构与分工。和相对松散的传统“追星族”相区别的是,不同的流量明星拥有不同的应援色彩、口号甚至手势标志,从个体之于明星单向度崇拜转变为群体性的心理认同。

究其粉丝心理,大多经历从个人投射的自我认同转变为到对某一明星粉丝群体的群体认同过程中,从而获得极大的归属感。而“当群体认同受到挑战、威胁时,群体成员会采用各种策略来保卫群体认同以保留自尊。”[3]

这种来自群体认同的心理需求,并非简单的从众心态,是“饭圈”文化中的粉丝达成了心理学意义上的“社会唤起效应”,即处于群体之中时,“群体能产生一种兴奋感,那是一种比自己更强大的力量吸引住的感觉”。[4]当个体在群体中保持唤起状态,则愈发模糊了自主性和独立性人格的个体身份、弱化了自我意识,转而成为一个扁平化、单一化甚至颇为极端的心理状态,这一行为不仅有助于粉丝维系并强化自己的粉丝身份,同时也是其身为对立面的“黑粉”群体所强化的心理状态。

(二)前俄狄浦斯心理状态

所谓“前俄狄浦斯”,指的是婴儿在认同父亲、从个体成为主体之前的状态,在这一状态中,母亲与婴儿之间有着极为复杂的依附性关系。①所谓“前俄狄浦斯”状态的描述在弗洛伊德时代一直语焉不详,直到精神分析理论发展的后期,弗洛伊德才认识到母亲的原始连结所具有的重要性,尤其是女性精神分析师所揭露的女性的前俄狄浦斯期的重要意义。[5]粉丝在这种前俄狄浦斯状态里,不仅将明星同时还将围绕明星相关的事务表述理解为充满温暖备至的照看关怀的“母亲”功能。例如,粉丝在表达自己和明星偶像之间的关系时习惯于使用“哥哥”“弟弟”等亲属称谓,以建立一种臆想中的亲属关系。

而当自己的偶像失陷时,粉丝使用“塌房”这样一个充满文化地理学意义上的关于家的空间的情感依附关系意味的词汇来表达,这种精神分析层面上的自体的前俄狄浦斯状态,某种程度上也是约翰·菲斯克所说的“饭圈的辨别力与区隔来源于自我认同”[6],即从自体的亲属关系想象出发构建与明星、与他者、与世界的想象性认同关系。

作为自体的粉丝,与作为客体的偶像之间形成了前俄狄浦斯状态的一对关系客体。一旦来自外界的现实中断了粉丝和明星之间关系客体的同一性关系,便会使得作为自体的粉丝丧失愉悦,并且引发面对现实世界的恐惧。此时的粉丝就会像婴儿一样,因为与母亲强制分离而产生焦虑、不安与愤怒情绪,这成为粉丝不惜代价极力维护偶像正面形象,并为此陷入看似极端偏执状态的精神根源。

(三)作为修辞的“双相障碍症状”

在此过程中,双相情感障碍作为一种行为表征的症候式修辞,一方面表现为充满互掐、互黑、对骂等非理智行为,另一方面又易于陷入懊悔、沮丧、颓废等非理性心理。这种前俄狄浦斯状态的关系客体如下图所示(图1):

在双相障碍的临床表现中,躁狂发作作为必要条件,个体可能会变得有敌意,甚至出现反社会行为:一方面躁狂行为表现为“欣快、过度愉悦、高涨”,过度热情,自我膨胀、过分乐观、夸大以及判断力差;而另一方面也可能迅速地转化为愤怒或抑郁,出现重性抑郁发作。[7]根据以上临床表现来判断,“双相障碍症状”在粉丝文化研究中同样适用。在粉丝的前俄狄浦斯状态中,如图1所示,粉丝与明星之间存在内摄性认同和投射性认同两种颇具分裂性的认同关系,这种情感接触方式反映了粉丝所经历的内在焦虑,即通过偶像作为客体、与之形成前俄狄浦斯状态,来抵挡应对现实世界的恐惧。[8]

因而“饭圈”乱象的双相障碍症候式的粉丝行为表征,一方面表现为充满着投射性认同的防御心理机制,临床表现为愤怒、多疑、偏执与狂躁等特点;另一方面,这一状态还包含内摄性认同,即极度认同、深度依恋,表现为懊悔自责、哀伤忧愁、想象成亲属关系等内部心理,例如当明星出现负面新闻甚至“塌房”时,首要受到心灵重创的是将该明星视为关系客体的粉丝,身处前俄狄浦斯状态的粉丝自体因而体现出更为消极、抑郁的非理性心理。

偶像明星作为前俄狄浦斯状态的关系客体,承担着帮助粉丝缓解、抒发其内在情感的媒介作用,对粉丝的确起到了面对现实生活焦虑时的抚慰作用,对于心智成熟的成年人来说,这也是一种完全健康的心理现象。

那么,究竟是怎样的原因致使这一健康的精神根源“病发”为双相障碍式的躁狂行为?这和粉丝所生存的现实社会环境又有着怎样的关系?

图1:前俄狄浦斯状态下的粉丝与偶像的关系客体示意图

二、精神倒错现象:现实文化生活的关系镜像与治疗方案

(一)来自现实的精神倒错现象

“饭圈”乱象中的粉丝精神根源在现实生活中无处不在,其行为逻辑在一定程度上复刻了现实中的许多精神倒错现象。

首先,这种消极与不健康的一面,通常表现为一种精神倒错现象。例如,粉丝在面对偶像出现的画面或者见到偶像本人时,会表现为疯狂尖叫、身体抖动等行为失常,这种偏执与狂热都是一种典型的口唇期行为。

例如,1994年我国原创音乐人高枫创作了一首家喻户晓的爱国歌曲《大中国》,歌词“我们都有一个家,名字叫中国”广为流传,表明了个体与国家之间的想象性关系,是一种非常成功的家国同构修辞想象。如今,这种家国同构的修辞想象发生了显著的精神倒错。2019年“饭圈女孩”发起著名的“814大团结”①“814大团结”一词来源于2019年8月14日,一个在海外主张香港独立、抹黑中国的论坛,在不到24小时的时间里,被饭圈女孩刷了5万多帖子,直接戳破了乱港分子的谎言。[9],不同阵营的粉丝群体为了保护共同的“爱豆”即“阿中哥哥”而凝聚出空前的团结力量,有组织有纪律地在网络上对抗一切敌对势力的言论,以其压倒性胜利被称为“饭圈里程碑”。此次事件最响亮的口号为:“我们都有一个爱豆,名字叫阿中”,把政治内涵深刻的国家扁平化地理解为“饭圈”文化逻辑下的“爱豆”(偶像),把历史深度庞杂的国家之名识别为“阿中哥哥”这一性别化的亲属关系,粉丝将这种具有主体性的、家国一体的想象逻辑,以精神倒错的方式理解为前主体状态的前俄狄浦斯情境。

这种精神倒错的现象,在短时间内确实起到了正面的积极作用。例如在国际舆论的层面上积极发声;或者在新冠肺炎疫情期间,由鹿晗公益应援博在内的27家粉丝组织结成驰援武汉的“666联盟”开展了持续一个多月的驰援活动,联合捐赠物资共计近50万元[10],此后,肖战、王一博、TFboys等明星粉丝后援团都自发进行募捐以及筹措医疗物资,最高捐款超过200万元,在一定程度上发挥了偶像明星之于粉丝精神根源的前俄狄浦斯状态的正面意义。

但相比于偶像明星的前俄狄浦斯状态,国家、民族、政治信仰等这些身份认同都拥有一个不容模糊而严肃的主体性身份。前俄狄浦斯时期的、仍身处含混的实在界的前主体状态,显然在根本意义上会对那些严肃的主体性身份予以扁平化、单向度的理解,前俄狄浦斯状态的“饭圈”粉丝,以一种婴儿状态的行为和逻辑来认识这个具有宏大叙事的历史与文化政治现实,此时的自体就已经发生了病变。

这种病变并非仅限于女性群体,例如2007年体育界的“帝吧出征”事件背后的男性粉丝的精神根源,以及在这一时期从李毅吧诞生的“屌丝”“李毅大帝”等互联网新词,同样与今日的“饭圈”粉丝逻辑无异,都呈现出典型的前俄狄浦斯的精神倒错现象,表现为偏执、非理性、极度依恋和缺乏独立思考,因而呈现出某种双相障碍的临床表现。

(二)逆向粉丝行为及其底层逻辑

由于粉丝作为关系客体对于偶像的依附性愈演愈烈,这种以“饭圈”逻辑和行事原则来代入主流秩序的符号界,导致一系列“饭圈”乱象荒诞后果。作为“饭圈”镜像的根源,符号界同样存在有过之而无不及的“双相障碍”临床表现,和粉丝逻辑相比,可以称之为“逆向粉丝行为”。

例如,当非“饭圈”群体表达出对粉丝的厌恶时,会习惯于将其“粉籍”在网上公开示众,以“高贵路人”的视角进行评判甚至人身攻击,引来更多“路人”对此公开行使网络话语暴力。较为典型的是2020年,由流量明星肖战粉丝集体举报抵制“饭圈”的二次元创作而引发的“2·27”事件②“2·27”事件指的是2020年2月24日,明星肖战粉丝认为原创与二次创作的非营利性开源存储网站“AO3”(Archive of Our Own,简称“AO3”)上的一篇同人小说侮辱肖战,因而向有关部门进行举报,从而引起以同人文学爱好者为主的网络文学群体的强烈不满。2月27日当晚,包括“AO3”在内的网络文学存储网站被封,引起广大网络用户的愤怒,于是在全网掀起一场抵制肖战及其粉丝的运动。[11],后来演变成广大网民狂躁症般的临床表现方式,通过长期对该明星及其粉丝所发动的无端攻击与话语暴力来发泄自身愤怒,肖战粉丝则在“2·27”之后深受创伤而长期处于抑郁状态。事实上,无论是肖战粉丝还是攻击该群体的逆向粉丝行为,都表现出典型的双相障碍症状。

值得注意的是,大众文化中的意识形态在此增加了这种由情绪引发的二元对立,非粉丝群体攻击的精神根源来自于对粉丝群体的某种加罪的心理投射需要,更体现为一种文化身份的优越感。

例如,理性(非粉丝)优于感性(粉丝)、高学历优于低学历(“人均小学生”)、男性优于女性(女粉丝)、精英优于大众(流量明星)等,在逆向粉丝行为的意识形态底层逻辑之下,双相障碍症状的网络暴力躁狂发作,更加重了公共空间里非黑即白的二元对立程度,以掩盖或弥合广大网民在现实中面对2020年初新冠肺炎疫情开始笼罩全球时身处的异常脆弱、沮丧颓废的抑郁状态。

(三)“双相障碍”的矫正干预

那么,现实中该如何治理这种充满戾气的网络生态环境呢?换言之,该如何治愈“双相障碍”的精神根源?

借用精神医学的双相障碍临床治疗思路,一般而言,治愈一名罹患精神障碍病症患者的治疗方式主要有以下三种。

第一,改变外部环境。2021年8月,中华人民共和国国家互联网信息办公室部署开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动,中央网信办颁发了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》,针对近年我国网络“饭圈”突出问题进行整改[12],持续五年的互联网“饭圈”乱象才有所缓解。这种自上而下的整治要求,从宏观层面进行管理和把握,对大环境起到优化和整改作用,是整治网络环境也是治愈双相障碍病症的首要也是最重要的手段。

第二,强制干预自体。“饭圈”乱象的政治,也离不开从“饭圈”自身入手进行治理。例如,明星被封杀后,新浪微博有意识地增强对站内社区生态秩序的管理,关闭错误导向超话、解散违规群组、禁言和永久关闭账号上百个,在一定程度上起到遏制明星粉丝和营销号的非理性行为与极端言论的不良影响。

第三,个体心理治疗。这是当前最为缺乏却也是最需要的一种现实解决方案,即治疗个体粉丝的心理创伤。所谓创伤指“一种经验如果在一个很短暂的时期内,使心灵受到一种最高度的刺激,以致不能用正常的方法谋求适应,从而使心灵的有效能力的分配受到永久的扰乱。”[13]由于粉丝在前俄狄浦斯状态下,自体与偶像明星的关系客体之间处于婴儿与母亲的同一性身份认知,因此某一位明星被封杀后,对粉丝而言无疑是一种“最高度的刺激”,来自外界的突然割裂会不可避免地对“婴儿”造成心理创伤,这很难从道德法律的层面上强制改变,而需要心理咨询师介入进行心理危机干预。

三、欲望的算法:数字资本主义逻辑下的情感劳动

(一)数据劳(女)工的三重关系属性

值得进一步追问的是:当代粉丝何以置于前俄狄浦斯的境遇?网络大众所寻求的心理补偿的潜在欲望是什么?又是谁操控了我们的欲望?

正如前文所提到的,与传统“追星族”的不同,流量时代的偶像明星粉丝被赋予了“数据劳工”或“数据女工”这一数字资本时代“发明”的粉丝身份。

所谓“数据劳工”,同时也因粉丝群体普遍被认为女性居多而又称为“数据女工”,指的是以女性为主体、利用网络媒介以非物质劳动的形式,为某个偶像或团体的流量数据而投入巨大情感精力的粉丝个人或群体。①所谓“数据女工”,指的是“互联网时代,基于互联网社交媒体平台不断发展的粉丝经济、明星流量经济催生了‘数据女工’群体和现象。”该词由粉丝群体自发创造,首次出现于2018年的互联网“轮博女工”的类似概念,同年晋江论坛上发帖“我觉得做数据女工没意思”而引发不同粉丝群体的讨论,后来在知乎、豆瓣等网络品台上频繁出现关于“数据女工”的讨论。参见:全红.困在网络中的“数据女工”:马克思主义批判理论视角下的女性数字劳动[J].中华女子学院学报,2022(01):87.[14]数字资本主义时代的粉丝会有意识地重申对于明星的感觉,主要包括各种具有创造性的实践,例如制作周边海报、纪念物,甚至对于原文本的二次创作、与粉丝群体建立人际关系,因而这种情感劳动是充满生产性的。[15]

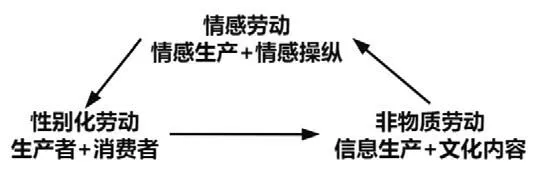

粉丝身份的自我认同也在此过程中构建起来,甚至成为粉丝理解世界的一种方式。“数据劳(女)工”一词表明其自身存在三重属性关系:

其一为性别化劳动,即以性别分工观念下的女性为性别身份认同为前提,尽管其劳动行为并不仅限于女性;[16]

其二为非物质劳动,即“生产商品信息和文化内容的劳动”,是意大利学者毛里齐奥·拉扎拉托(Maurizio Lazzarato)最早提出的一种生产与消费一体化的新型社会关系;[17]

其三为情感劳动,指的是哈特和奈格里在《帝国》一书中所提出的信息经济时代背景下的新型资本劳动,即一种涉及情感的生产和操纵的非物质性的劳动。[18]

“饭圈”乱象并非仅仅是粉丝的个人行为所造成的,而是涉及生产者与消费者一体化的性别化劳动、生产信息与文化内容的非物质劳动,以及在这个过程中涉及情感生产与操纵的情感劳动的三重动态的属性关系,如下图(图2)所示:

图2:数据劳(女)工的性别化劳动、非物质劳动和情感劳动的关系属性

这三重动态的关系属性构成了粉丝身份认同的生产逻辑,同时也是粉丝经济的资本逻辑。相比于“追星族”时代的明星他者认同,在数字资本逻辑下,粉丝在情感劳动过程中的心理期待、付出与回报固着在自我认同的逻辑之中,并在精神心理的意义上与明星之间产生了胶着的依附性关系,最终回馈并建构了粉丝作为生产者与消费者的同一性身份。

例如,在《偶像练习生》《创造101》《燃烧吧少年》等偶像养成类节目中,从初舞台到出道,粉丝参与了偶像成长的全过程,从而产生了强烈的陪伴感与情感联接,逐渐深化感情投入,在某种前俄狄浦斯心理状态下,藉由数字资本逻辑的操纵而付出巨大代价的情感劳动。这种情感劳动大多数是“不直接再生产劳动力,以产生影响为目的的无酬劳动”[19],而这种影响力的达成方式,往往表现在微博平台上为“洗广场”“刷屏”“爆破”等行为,以此来表达对某一明星事件的正面态度,从而影响或操纵大众话语;或者某流量明星发布的普通单曲和专辑动辄拥有几千万甚至上亿销量,形成了粉丝自发而狂热的集体性的“流量战争”,成为中国互联网数字资本主义极具奇观和荒诞的虚拟景观。

(二)数字资本的算法逻辑

从表面上来看,“饭圈”乱象的矛盾焦点是身处前俄狄浦斯状态而“双相障碍”症状发作的数据劳(女)工,但实际上后者只是数字资本主义的牵线木偶,真正的始作俑者是比起庞大的粉丝群体更亟待规范化整治的网络资本平台。

2015年以来,我国互联网公司三巨头BAT(百度公司Baidu、阿里巴巴集团Alibaba、腾讯公司Tencent的首字母缩写)的崛起,标志着以互联网为媒介的平台资本对于影视、音乐等大众文化产业,乃至金融、民生等日常生活的全面介入,打造了基于网络新媒体平台的中国特色工业体系,建构起粉丝与明星之间的新型关系(如图2所示的三重关系属性),以及以流量为根本的新型衡量体系。

数字资本操控下的“饭圈”逻辑制造了基于数据算法的“欲望大装置”,它决定集生产者与消费者于一身的粉丝群体的情感劳动强度,同时也创造出注意力经济、粉丝经济、网红经济等独属网络流量时代的虚拟经济产物。

算法逻辑之下,粉丝的情感劳动以及粉丝个人也被异化了。例如,在数据打榜的情感劳动过程中,粉丝们会将被资本与后台支持、被公司重点打造、资源丰富或不需要努力的明星艺人称为“皇族”“太子”,这体现了数字资本主义语境下对于青少年亚文化的某种无意识收编。事实上,这并非是粉丝揭露了资本的真相,而是以流量为中心的底层逻辑操控了粉丝的欲望,激起前俄狄浦斯状态的粉丝继续通过打榜应援、冲流量、做数据、为偶像花钱使之出道等方式投入无穷的情感劳动,也进一步加剧了“饭圈”乱象。例如,肖战后援会为了专辑销量,采取“催氪”的方式逼迫粉丝购买,甚至出现了低龄粉丝网贷购买、教师职业的粉丝号召学生购买等社会乱象,造成了一首电子歌曲的网络销售额三天内达到1.6亿元人民币的荒诞景象,而这一切都是以算法为控制的欲望的变现价值衡量为前提。最终,偶像如愿出道或登上数据榜首,粉丝以虚拟的流量数据为心理满足,后者则迅速转化为数字资本平台的“KPI”业绩,成为这场数字资本游戏的真正获益者。

实际上不仅仅是“饭圈”和大众文化领域,数字资本主义已建构了一个涉及衣食住行等民生各个领域的一个欲望大装置。例如以“双十一”期间淘宝平台推出的算法游戏,即连续数日的浏览、做任务、“领猫币”来领取折扣券……与“饭圈”粉丝一样,大众既是情感劳动者,又是消费者、生产者。

(三)“清朗”行动作为应对之策

正如韩裔德国哲学家韩炳哲认为,福柯的“规训社会”概念已不再适用于描述当今社会,取而代之的是“功绩社会”,其中的成员作为功绩主体变成了自身的雇主,没有外力强迫或剥削,而是发展成为一种自我剥削,最终施虐者和受虐者不分彼此,包括抑郁症在内的精神疾病成为功绩社会的病理学显现。[20]因此并不能简单地将“饭圈”乱象及其双相障碍式的网络戾气归结于数据劳(女)工的粉丝原罪,“功绩社会”的症状早在社会民生、经济等日常生活各个领域尽数体现,是数字资本主义通过算法技术实现了包括“饭圈”粉丝在内的对于现代人的全方位统治技术,并且数字资本主义的底层逻辑终将朝向主流社会的意识形态迸发,而试图形成一种新的思想观念与历史逻辑。

在此,数字资本主要的算法逻辑一方面致使现代人成为“功绩社会”的自我剥削的主体、成为欲望大装置的螺丝钉,而另一方面,“清朗”行动也是与数字资本财阀进行意识形态与经济“较量”的强势行动。

结语

综上,希冀主流社会能以非罪化的视角看待粉丝与偶像的前俄狄浦斯状态的依附性关系,将粉丝视为具有正常心理需求的“人”,才能够与他人发生共情,而非陷入某种偏执、躁狂、抑郁、失去对外界的基本感知力的双相情感障碍,进而粉丝与明星、男性与女性、各种学历各种阶层才更有可能趋近于理想中的平等,社会才能够充分激发每个人的创造力与社会关怀,“正能量”才有可能被激发出来,以促进主流社会的良性健康发展。