主观评述性构式“想O想C了”的功能、演变及其动因

贺 洁

(许昌学院 文史与传媒学院,河南 许昌 461000)

普通话有一种“想O想C了”表达式,其中“O”为宾语形式,“C”为补语形式。例如“想钱想疯了”“想你想死了”等,表示“想+O”的程度达到“想C了”的极致。从语义上分析,“想+O”是对客观事实的陈述,“想C了”是对“想+O”程度的描绘,其程度用结果“C”表述。但事实上“想O想C了”的表义结果多数情况下并不等于“C”。也就是说,“想钱想疯了”并没有“疯”,“想你想死了”也并没有“死”。很显然,整个结构的表义不能从直接构成成分推导出来。金伯格(Goldberg)认为构式的形式和意义的某些方面不能从构式的构成成分或其他先前已有的构式中得到完全预测[1]4。因此,“想O想C了”符合金伯格对构式的界定,是现代汉语中的一个典型“构式”。构式语法是近年来兴起的理论体系,目前,国内学者往往借助该理论对语言现象进行尝试性的观察和解释。吴为善、夏芳芳(2011)对构式及话语功能做了解析,朴珍玉(2015)对构式的表达进行了阐释,宋云霞、杨维秀(2010)对构式义与语境义做了研究,等等。与前人视角不同,本文拟探讨“想O想C了”构式义,并从历时和共时演变的角度,探讨构式形成的动因。

一、构式及构式义解析

“想O想C了”描写说话者主观上对当事人“想+O”的情态、结果、程度等,倾向于表达“想O”的程度达到了某种极致的评价。例如:

(1)可有一天早上他却对阿妈说,他做了个梦。当时母亲只是说,这是阿爸想有自己的马想疯了!(冯苓植《雪驹》)

(2)一边说一边走,她终于在楼梯拐角处圈住我的脖子吻我一下,说,我想你想死了。(洪峰《夏天的故事》)

例(1)中,说话者“母亲”认为当事人“阿爸”“想有自己的马”,想的程度达到了“疯”这一极致;例(2)中说话人“我”认为“想你”的程度达到了“死”这一极致。

(一)宾语“O”的类型

本文在CCL语料库检索系统搜索到“想O想C了”相关语例65例,能进入“想+O”结构的可变项“O”可以是多种类型的词语,主要包括代词、名词、动词、动宾短语等。其中,名词、代词等合称为体词性词语,共45例,占总考察数量的69%;动词、动宾短语等合称为谓词性词语,共20例,占总考察数量的31%。这个结果说明“想+O”结构中的“O”倾向于由体词性词语充当,“想+O”结构倾向于表示对某人某物的思考、思念、希望或者幻想。

在充当“O”的体词中,使用频次较高的名词依次有“钱”“儿子”“女人”“媳妇”“家”等;人称代词都是常见的第二人称“你”和第三人称“他”“她”“他们”;动词使用频次较高的依次是“发财”“赚钱”等;其余词语多无重复出现,使用频次较低。据此判断,充当“O”的词语大多是与日常生活密切相关的基本词语。这个结果说明,“想O想C了”构式多为口语化的表达;“想+O”的行为模式作为日常生活的客观存在是符合常理的。

综上所述,“想O想C了”构式中,“想+O”的陈述作为日常生活中的客观存在,是口语化的表达形式,倾向于表示对某人某物的思考、思念、希望或幻想。

(二)补语“C”的类型

根据统计的结果,能进入“想C了”结构的可变项“C”中心词大多是谓词性词语,如“疯”“昏”“呆”“魔”“死”“糊涂”……

其中“C”出现频率比较高的是“疯”字,包含很多变体,如“都快疯了”“发疯了”“发了疯”“快要发疯了”“疯了心”等。

这些词的使用频率差别比较明显。中心词是“疯”及其变体形式的共45例,占总考察对象的69%。按照认知范畴理论观点,“疯”类词是进入“想O想C了”构式,充当“C”的典型成员。“疯”释义:神经错乱、精神失常。事实表明,“疯”远远超出了“想+O”的实际状态,这类词在相应的评价认知域中,说话者的心理预期倾向于消极的一面。

因此,“想O想C了”构式中,“想C了”结构凸显了超出常规亦即“过于”的消极含义,倾向于表达对事物性状认知程度超出了说话者心理预期的主观情感。

(三)构式义

综上所述,我们把“想O想C了”的构式义提炼为:主观评述超出心理预期达到消极极致。其中,说话者主观评述性很强。请看下面的例句:

(3)小玉:“池部良在里头真帅!他穿了雪白的一身和服,站在一棵樱花下面,——我到东京去,就想穿得那样一身雪白,在樱花树下照张相。”

我:“小玉,我看你想去日本想疯了!”(白先勇《孽子》)

(4)吴大娘说,傅老爷子一定是想儿子想疯了,才会到孤儿院去为那群无父无母的野娃娃做老牛马,连他们的屎尿他都肯亲自动手扫除干净。(白先勇《孽子》)

例句中的“我看”“一定是”都在提示着句子的主观评述性,是这类构式句中常见的主观化形式标识。例(3)中,小玉沉浸在去日本的积极幻想中,很显然,“我”不同意小玉的观点,用“想O想C了”构式表达我的主观评述义,即不支持小玉的想法。例(4)用此构式表明吴大娘主观上不赞成傅老爷子“到孤儿院去为那群无父无母的野娃娃做老牛马”的行为。

(四)适用语境

从语用角度来看,说话人说“想O想C了”的心理预设是:承认或认可“想+O”的客观事实,但认为“想+O”的程度超出心理预期,达到消极极致。

因此,这个构式常见的语境适切度是:当说话人觉得当事人的行为或状态超出常规的心理预期时,说话人依据现状陈述自己对当事人状态的夸大性主观评价,程度达到极致,表达自己不赞同当事人的行为。

(5)兰大爷想妻子想疯了,终日披散了头发,敞开了胸膛,哭哭啼啼,在大街小巷里逢人遍告……(民国小说《清代宫廷艳史》)

(6)有人向领导打小报告,蔚荣想入党想疯了,以至于丧心病狂,给孩子取名党员整天打,嘴里还念叨打死你这个党员,什么意思嘛。(张欣《今生有约》)

例(5)中说话人对“兰大爷想妻子”的评价达到消极极致,依据是兰大爷“终日披散了头发,敞开了胸膛,哭哭啼啼,在大街小巷里逢人遍告”的超常规事实。例(6)中说话人对“蔚荣想入党”的评价达到消极极致,依据是当事人“给孩子取名党员整天打,嘴里还念叨打死你这个党员”的超常规事实。

另外,当说话人认为自己的想法、行为或状态超出常规时,也会对自己的现状进行夸大性主观评价,程度达到极致,以表达自己强烈的情感。如前面例(2)中提到的“她终于在楼梯拐角处圈住我的脖子吻我一下,说,我想你想死了”,句中的“她”为了表达自己对对方想念的程度达到极致而对自己的心情进行夸大性评价——“想死了”。

二、话语功能的表达形式

吴为善、夏芳芳指出:“特定的构式具有特定的话语功能,体现了说话者对特定语境的识解,因而是构式解析不可或缺的重要方面。”[2]328“想O想C了”构式作为主观评述形式,一般不能独立成为一个表述单位,往往在具体语境中充当重要的角色,并由前文铺垫或后续小句补充阐明具体的话语表达。下面我们从构式的话语功能角度来看“想O想C了”构式的表述功能。

(一)理据性表述

当说话人觉得当事人的行为或状态超出常规的心理预期时,说话人依据一定的客观理据对当事人的状态做出极度夸大的主观评述,得出顺理成章的结果,为当事人不合常规的行为寻找说话人认为合理的理据解释。例如:

(7)有的人甚至当着栾本立的面直率地说:“你们想钱想疯了,跑到俺们穷村捞来了!”(人民日报1996年8月)

(8)“甲”的所在单位是“亏损单位”,书记想钱想红了眼,不敲你们三万四万不算完。(当代报刊《读书》)

例(7)中说话人主观上认为栾本立的行为超出了心理预期,因此得出极度夸大的“想钱想疯了”的主观评价,为栾本立的非常规行为寻找理据,同时带有强烈的鄙夷态度。例(8)中,说话者用主观表述“想钱想红了眼”为书记“不敲你们三万四万不算完”的非常规行为寻找理据。

说话人要对当事人行为状态做出主观评价,肯定要有根据,因此语境中往往需要理据性的表述。前文例(6)和例(4)中提到的两个复句“蔚荣想入党想疯了,以至于丧心病狂”“傅老爷子一定是想儿子想疯了,才会到孤儿院去为那群无父无母的野娃娃做老牛马”中,“以至于”和“才”正是因果复句中“果”的标志。

(二)独白性表述

独白性表述即说话人在直接表达自己想法、陈述自己行为状态时,为了表示自己的某种想法或行为状态强烈得超出常态而进行的夸大量级的自我评价,用来表达极致的程度。例如:

(9)我已经走投无路了,我必须回到我丈夫和女儿身边去,我想他们想得快要发疯了,但这个样子回去,他们不会接受我,我要有钱。(当代报刊《故事会2005》)

例(9)中说话人为了表达自己对“丈夫和女儿”想念的强烈,用“想得快要发疯了”来进行自我评价,表达对“丈夫和女儿”的想念程度达到极致。前文例(2)也属此类。

三、构式形成的演变过程

(一)构式形成的历时分析

从历时角度看,“想O想C了”构式经历了内部结构由松散到紧密的变化。通过对CCL语料库检索系统的搜索,我们发现与“想O想C了”构式语义相同的口语表达式,其文献资料最早可以追溯到明代。例如:

(10)铁生道:“适才所见,分明是胡生,你们又说没甚人走过,难道病眼模糊,见了鬼了?”狄氏道:“非是见鬼,你心里终日想其妻子,想得极了,故精神恍惚,开眼见他,是个眼花。”[明小说《初刻拍案惊奇(下)》]

(11)大凡人起了爱念,总有十分丑处,俱认作美处。何况吴衙内本来风流,自然转盼生姿,愈觉可爱。又想道:“今番错过此人,后来总配个豪家宦室,恐未必有此才貌兼全!”左思右想,把肠子都想断了,也没个计策与他相会。[明小说《醒世恒言(下)》]

例(10)中“其妻子”是“想”的对象,“想得极了,故精神恍惚,开眼见她,是个眼花”是对“想其妻子”结果程度的主观陈述。例(11)中当事人“左思右想”的内容较多,“把肠子都想断了”是对“想”的结果程度的主观陈述。例(10)中的结果程度“想得极了,故精神恍惚”还带有一定的客观陈述性,但其程度明显超出常态,“精神恍惚”的程度给人留下遐想的空间;例(11)中的结果程度“把肠子都想断了”就明显虚化,强调消极极致化的程度。这类句子格式可以概括为:“想+O,想C了。”其中“想+O”可以是宾语前置“O+想”的形式,“想C了”格式也比较灵活。比如,“想断了肠”可以是“把肠子想断了”的表达形式。

通过对CCL语料库文献检索的整理发现,到了清代,“想O想C了”构式作为一种口语表达形式开始出现。搜集清代语料共发现5例,其中充当“C”的中心词语主要是“疯”“昏”“魔”等,这与前文探讨的在“想C了”结构中使用频率高的“C”的典型成员是一致的。例如:

(12)柳青吓了一跳,急将网巾摘下,摸了一摸,簪子仍在头上,由不得哈哈大笑道:“姓蒋的,你是想簪子想疯了心了。我这簪子好好还在头上,如何被你偷去?”[清小说《七侠五义(下)》]

(13)正说着,又一人攘臂说道:“真正这些瘟官,想钱想昏了!我买了二斤肉出城,要我捐钱,我捐了。谁知城门捐了不算,到了吊桥,又要捐。二斤肉能值几文?所以我也不要了。照他这样的捐,还怕连子孙的饭碗都要捐完了呢!”(清小说《文明小史》)

这类格式从出现开始,就显现出明显的构式义,表明说话者对当事人行为状态的主观性评述,认为当事人的行为状态超出说话人的心理预期,达到消极极致。

“想O想C了”构式一直延续到现当代,只是充当“C”的中心成分在典型成分“疯”“昏”“魔”等基础上逐渐扩大,也涉及“疯了心”“红了眼”等更多的变体结构。

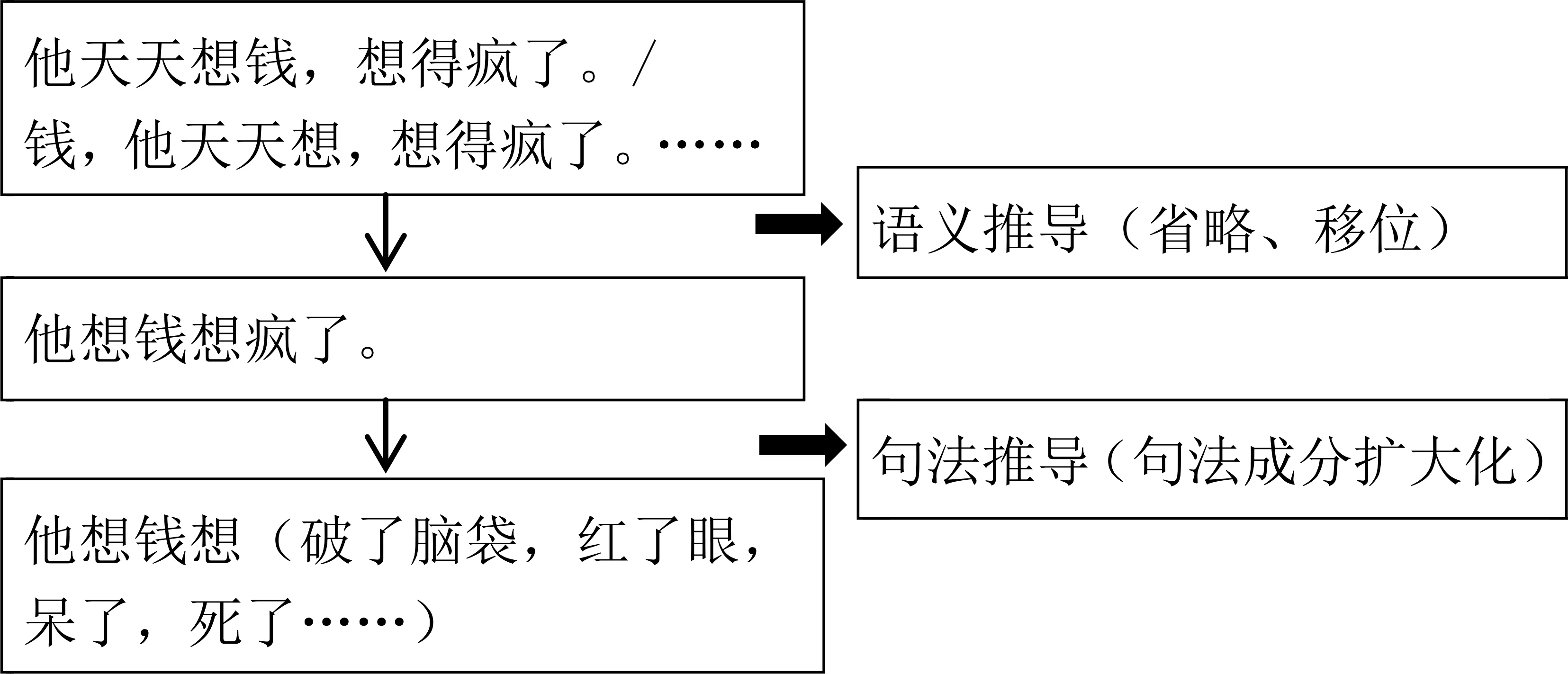

可见,伴随着说话者使用频率的增加,加上语言省力原则的制衡作用,“想O想C了”内部结构逐渐由松散演变为紧密的形式,且随着时间的推移,句法成分呈扩大化状态(如图1)。当然,“明代—清代—当代”每一个阶段的特点并不是孤立存在和独立发展的。也就是说,在历时发展的主线上,各个阶段的特点是有所交叉的。

图1 “想O想C了”历时演变的逻辑推导

(二)构式形成的共时考证

从共时发展的角度看,“想O想C了”构式的语义和形式呈多样化存在。

从语义内容看,“想O想C了”有时可以表示“想O”的客观结果,有时可以表示情态,有时可以表示“想O”的程度达到某种极致。

(14)有几天,想亲人想急了,晚间,队员们躺下了,他乘车急奔100多公里,夜12时到家。(《人民日报》1994年第3季度)

(15)由于想这些想得太苦了,她的头又疼了起来。(翻译作品《镜子里的陌生人》)

(16)方怡呆立片刻,眼睛喷出了火苗,咬着牙说道:“他妈的这个朱海鹏,真是想出名想疯了。”(柳建伟《突出重围》)

例(14)中,“想亲人想急了”是对“想”的结果“着急”进行的客观陈述,下文中“乘车急奔100多公里”与“想亲人想急了”呼应,进一步说明“着急”的客观事实。例(15)中,“太苦”表示“想”这个动作呈现出的情态。例(16)中,据上文“咬着牙说道”“他妈的”等可知,说话者极度不满意,这里的“想出名想疯了”不是真的“疯”,而是表达程度达到了某种极致。

考虑到结构的紧密性与统计的可操作性,对“想O想C了”结构中符合“O≤2字,C≤5字”条件的进行梳理,共有相关语例40例。其中,表示客观结果的有2例,占总用例的5%;表示情态的有10例,占总用例的25%;表示程度达到极致的有28例,占总用例的70%。由此可推断,“想O想C了”可表达多种语义,但更倾向于表示“想O”的程度达到某种极致。

从表达形式看,“想O想C了”构式有多种变体共存,如“想+O,想C了”“想+O+附加成分+想+C+了”等。

(17)我一天天越来越想把他送到天堂上去,想得都发狂了呢!(翻译作品《呼啸山庄》)

对比例句:我想把他送到天堂上去想得发狂了!

(18)我还不相信,村里人都知道我和家珍想凤霞都快想呆了,我觉得村里人是在捉弄我们。(余华《活着》)

对比例句:我和家珍想凤霞想呆了。

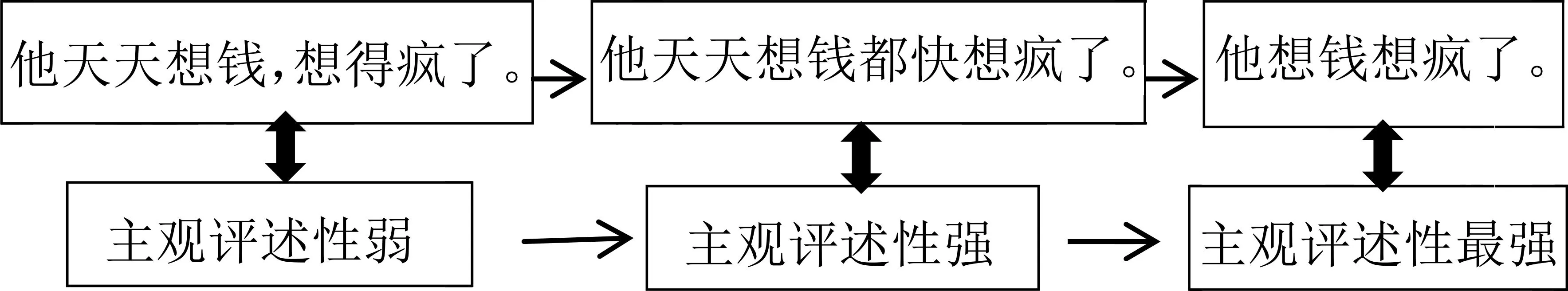

例(17)中,“想+O”与“想C了”结构中间用逗号隔开,表示停顿。黄伯荣、廖序东指出:“停顿,一方面是出于人的生理上或句子结构上的需要,停下来换换气或使结构层次分明;另一方面是为了充分表达思想感情,并让听者有时间领会说话或朗读的内容。”[3]106因此,停顿的主要目的是凸显层次并让听者有时间领会,更侧重于客观事实的陈述,主观评述性较弱。例(18)中,“想C了”结构的前面添加了“都快”等附加成分,比例(17)主观评述性强。但跟对比例句“想O想C了”构式相比,又不及对比例句主观情感义强烈。

据CCL现代汉语语料整理,共搜集到18例类似的语料,最常见的附加成分是:都、快、都快、全都、都快要、也、已经等。朴珍玉指出:“主观‘大量’的表达必然是在某种客观表达式的基础上通过添加的方式形成的(包括语气词、词缀、代词、副词、实体标记、情态动词、词序、重复等手段,涉及语音、构词、语法、篇章结构等各个方面)。”[4]20因此,“想C了”前附加成分的添加使句式表义主观性增强是必然的。朴珍玉同时指出:“语义的虚化和弱化比较容易产生主观化的倾向。因为语义一旦弱化其表达真值的部分就减弱了,在这一过程中意义变得越来越依赖说话人对命题内容的主观态度和评价,主观性也就更容易附着其中。”[4]20“想O想C了”构式中的C表示消极极致,往往不是客观事实或真正的结果,C的语义在“想O想C了”构式中明显虚化,其主观性更容易凸显出来。因此,“想O想C了”构式的主观表述性最强,主观情感义更为强烈(如图2)。这也恰好符合兰盖克(Langacker)的观点:“主观化的程度高低跟语言编码形式的多少成反比:主观化程度越高,观察对象越是脱离舞台,在语句中登台呈现的语言形式就越少。”[5]38

图2 “想O想C了”共时演变的逻辑推导

四、构式形成的动因解释

(一)量级表达

量范畴是一种重要的语义范畴概念,人们对不同事物、行为和性状的认识与理解都包含着程度不等的“量”因素,这些“量”因素诉诸语言表达,即“量范畴语言化”,就“形成语言中的量范畴”[6]8。根据表达性质与特点,“量”可以分为主观量与客观量[7]6。印欧语系表达主观量的量级差异时,可使用较为明确的“原形—比较级—最高级”的“级”语法范畴变化,而汉语缺乏丰富的形态变化,主观量级的表达无法依靠词形变化手段,而主要借助于词汇、句法结构等方式来表达。如形容“漂亮”,通过添加词语“非常”来表达量级的增加。为了满足特定的主观量级表达的需要,一些固定表达形式的句法结构应运而生。这是“想O想C了”构式能够用来表达极性情感评价义的主要原因。

(二)语境预设

构式的意义不是结构成员字面意义的加合,但是听话者往往能够理解说话者所有表达的确切含义,这与构式的语境有很大关系。宋云霞、杨维秀认为:“在日常生活中,构式的使用应是句子认知意义和在实际语境中的语用意义的统一,才能保证语言的适切性和交际的有效性。”[8]107郑娟曼(2012)把影响构式的语境分为内语境和外语境,内语境主要是指图式构式中的变项,外语境主要是指构式所在的上下文[9]526。

根据CCL语料库情况,“想O想C了”构式从清代首次出现(“想簪子想疯了心”),就带有明显的主观评述性,而且较之明代的表达方式“想O,想极了,故C”的结构方式更简洁明了,表义深刻。根据经济性原则,人们的认知方式具有趋简性,“想O想C了”构式自出现后便被模拟使用,逐渐出现了“想钱想疯了”“想钱想昏了”“想钱想魔了”等用例,伴随结构的广泛应用和开始固定化,“想O想C了”构式义逐渐形成。经过民国发展到当代,“想O想C了”结构中作为内语境的“C”起着决定性作用。充当“C”的常常是一些带有明显消极义的词或短语,这决定了此构式多用于消极评判的语境中。

纵观前文提到的语例(4)(5)(6)(7),构式的后续句中都陈述了说话人认为非常规的客观事实,即外语境是不合常规的。在此基础上,说话人的评述肯定是消极的,这恰恰对外语境进行了补充。因此,“想O想C了”构式在具体上下文语境中被赋予责备、不赞同、过火等消极的情绪义。

(三)频率助力

特劳斯代尔(Trousdale)指出,在语法构式化的过程中,语言结构的能产性逐渐增加。能产性跟频率密切相关,这里的频率分两类:一类是用例频率(token frequency),即在日常言语交流中该构式实际被使用的频率;另一类是类型频率(type frequency),主要指构式在形成以后所能产生的不同变体类型的数量[10]112-121。

由搜集CCL语料库语料而知,“想O想C了”构式最早出现在清代文献中,共5例,出现在民国文献中有7例,当代语料搜集到53例。可见构式的用例频率逐渐增高。另外,据前文所述,随着构式的频繁使用,构式的变项“C”的类型逐渐增多,它由常用的动词、形容词扩展出更多的动宾结构等。因此构式的类型频率也在逐渐增加。“想O想C了”结构的高频使用成为构式化的重要动因,为构式形成以及构式义的最终确立造势助力。

(四)认知推动

认知语言学认为,人们对客观世界的认识是从具体世界开始的,继而用具体世界的经验去认识抽象世界。对“想O想C了”构式的认知理解,离不开对中心固定项成分“想”的解析。“想”是典型的心理动词,其程度是不可具体化的,通常前加程度副词表示程度深,当程度副词隐含的程度不足以表达情感义时,说话人往往用“疯”“死”“昏”等具体可感的客观存在表示抽象的不可感的“想”的程度。另外,“疯”“死”“昏”等词本身是指身体某部分达到承受的极限而显现出来的消极性状。人们对这些客观性状进行感知,并形成概念储存于大脑中备用,当人们在具体语境中进行语言交流时激活了大脑中相关概念,得以实现主观义的表达和理解。因此,“想O想C了”构式表达消极的主观评述义符合人们对客观经验的认知。

另外,霍金斯(Hawkins)提出“直接成分尽早识别原则”(Early Immediate Constituents,EIC),指出:“在语言运用中,句法的词组和他们的直接成分(ICS)能够尽可能快和有效地得到识别(和产生),成分的不同序列造成或快或慢的直接成分识别。”[11]57“想O想C了”构式在历时演变过程中由“他天天想钱,想得疯了”“钱,他天天想,想得疯了”等相似语义演变而来,在共时层面上,由“他天天想钱,想得疯了”“他想钱都快想疯了”等相似语例并存发展。在这些语义相似的语例中,“想+O”是动宾结构,“想C了”是动补结构,这种序列最方便听众识别句子成分;二者的主语相同,承前省略“想C了”的主语,并使二者无缝对接起来,方便更快和更有效地识别语义,符合语言的经济性原则。总之,在人们语义认知的推动下,最终促成构式的形成。

五、余论

通过研究,我们得出如下结论。一者,一个构式是作为一个整体存在的。构式义不是组成成分的简单合成,它的产生需要量级表达、语境预设、使用频率以及语义认知的综合推理。构式是某种语义紧缩形式的升华,它符合人们语言认知简约化的心理,有着独特的话语功能表达形式,成为某种特殊含义的最佳表达。二者,构式是历时和共时演变共同作用的产物。从历时演变的角度,可以追溯构式作为固定形式产生的过程;从共时演变的角度,可以理清构式特殊语义的表达效果。用逻辑推理的方式考察构式的成因,要在历时和共时考证的基础上建立起形式和意义的最佳关联。