西魏北周赐姓新考

——以新出石刻史料为中心

谭 秋 含

(武汉大学 历史学院,湖北 武汉 430072)

赐姓是贯穿宇文氏执政期间的重要策略,自孝武帝入关的永熙三年始,至北周武帝建德末年皆有臣僚被赐予胡姓的相关记载。丁爱博(Albert E.Dien)考证《周书》《北史》《隋书》及《元和姓纂》,整理出赐姓七十例[1];李文才言正史中所见赐姓事例共有六十二例,又有几例记于碑刻材料之中的赐姓事例,合计七十例左右[2]。近年来,新出石刻史料展现的赐姓事例也进入我们的研究视野。据笔者统计,西魏北周时期接受过赐姓者有九十余例(见附表),囊括了众多北周建国前后的重要人物。长时段性与可观的数量使得赐姓成为北朝研究中无法绕过的话题。姚薇元《北朝胡姓考》整理了近一百九十个胡姓,并将西魏北周时期赐、复胡姓者一同收录其中[3];王仲荦[4]1-101、朱希祖[5]448-497在此基础上也进一步对所赐胡姓的源流和演变进行了梳理,较为完整地呈现出北朝胡姓赐予的时代风貌。他们对赐姓相关史事的搜集为赐姓研究的展开奠定了基础。

面对纷繁复杂的胡姓,朱希祖试图找寻被赐姓者与所赐胡姓之间的联系,却发现大部分被赐姓者与胡姓之间“不相涉”[5]。丁爱博则发现宇文泰的赐姓政策呈现出阶段性规律,但他认为军事首领大多被赐予宇文氏以外的胡姓,且这部分赐姓发生在恭帝元年诏以前;被赐予宇文氏的人,几乎全是行政人员或者文人[1]。

许多学者在研究赐姓时将其与兵制相结合,视之为府兵制实行的配套措施。这些研究通常围绕西魏恭帝元年颁布的“所统军人,亦改从其姓”诏书(下文简称恭帝元年诏)展开讨论。朴汉济认为,赐姓意味着将领能够成为官族、获得军职和开府权,从而将其统领的乡兵转化为府兵;令军人跟随军主改姓的政策借鉴了游牧民族的亲族化习俗,达到巩固将军与亲密僚属关系的目的,强化府兵制,提升军事实力,形成一个稳固的“关陇集团”[6]。李文才[2]和杨翠微[7]也持有类似的观点,将赐姓置于府兵制建立的时代背景之下考量。山下将司分析了史籍中“军人”一词的用法,认为恭帝元年诏的适用范围不仅包含军主的幕僚,还应包含由胡人构成的二十四军的普通士兵;对军主的赐姓和命令军人改姓的政策维系了军团内部的联系,明确了军主与军团间的统属关系[8]。李燕捷的观点则与前者相反,他认为“府兵对将帅无固定之隶属关系,魏、周赐姓制度中规定军人从将帅之姓氏所谓之‘军人’,非遍指府兵,乃系指部曲而言”[9]。

西魏北周时期的胡汉关系也是研究赐姓政策的重要切入点。部分学者将赐姓视为一种胡化政策:内田吟风认为西魏北周的赐姓是对北魏孝文帝汉化政策的翻覆,通过赐予汉人胡姓来混合胡汉,并使门阀与寒门难以区分[10]359-360;宇和川哲也同样认为赐姓政策将汉族臣僚纳入了胡风体制之中,建立了以宇文氏为中心、基于部族联盟的北族体制[11]。但小林安斗[12]、佐川英治[13]等学者认识到,赐姓具有“胡汉融合”的特色,赐胡姓与宗法制、儒教秩序以及周礼的推行是结合在一起的。新出墓志与碑刻材料也在不断展现赐姓政策的复杂性,叶炜通过北周王光及其妻叱罗招男两人的墓志,强调赐姓政策以胡汉的融合为目的,且在赐姓实施期间存在大量胡姓与汉姓并行的现象[14]84-93。

诸位先辈已经对西魏北周的赐姓政策进行了较为全面的整理和研究,但尚有问题可供讨论:首先,宇文氏赐胡姓时是否有一些规律可以遵循,受赐姓者与所赐胡姓之间是否存在关联性?其次,越来越多的出土文献显示,胡族将领也是西魏北周赐姓的主要对象,这种现象反映了宇文泰怎样的政治构想?最后,恭帝元年诏称“所统军人,亦改从其姓”,这些“从姓”的“军人”究竟是什么身份,赐姓是否对西魏北周的军制建设和政权的稳固产生了影响?本文拟从以上三个方面对西魏北周的赐姓措施进行探讨。

一、西魏北周赐姓的阶段性及规律

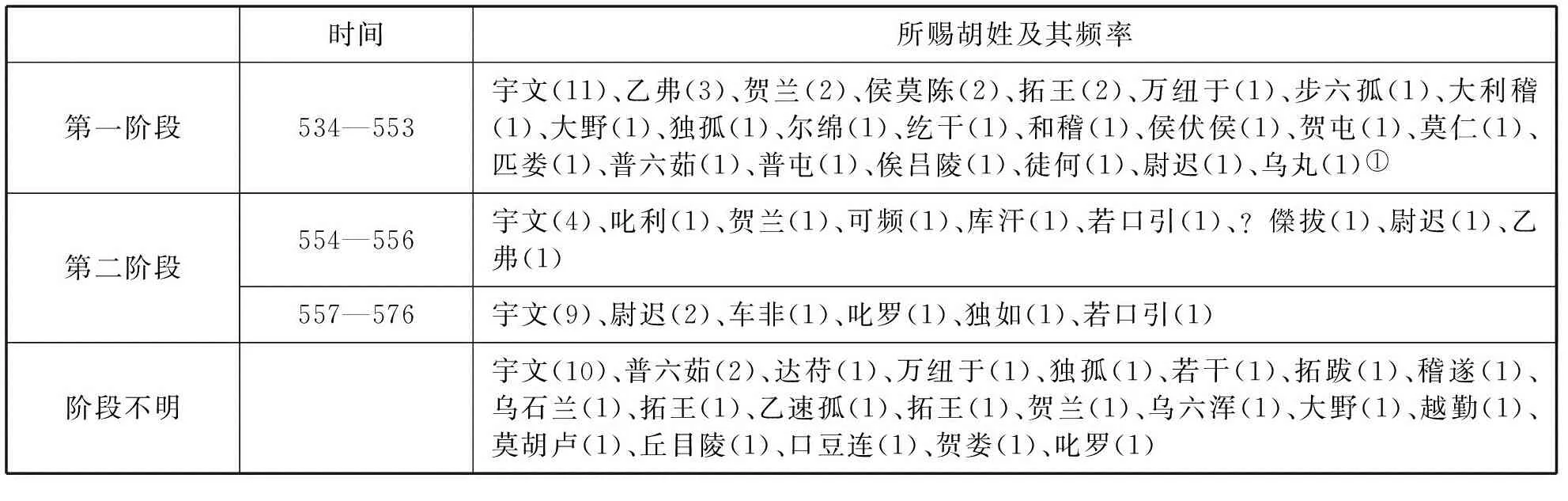

西魏北周的赐姓呈现出明显的阶段性,以西魏恭帝元年(554)征江陵为节点可分为两个阶段(1)小林安斗将西魏北周的赐姓划分为永熙三年至大统十四年、大统十五年至废帝二年、恭帝元年至三年和北周孝闵帝元年至建德六年四个阶段。见小林安斗:《北朝末宇文氏政权と赐姓の关系》,《千叶大学社会文化科学研究》第6号,2002年,第166-170页。本文以恭帝元年为时间节点采取两分法,以强调恭帝元年诏颁布前后赐姓政策的转变。。在第一阶段的二十年间,时间可考的赐姓事例共有三十六例,所赐胡姓有二十三种。在恭帝元年以后至建德末的二十余年间,共有二十七例赐姓事例,所赐胡姓有十二种,种类相较于第一阶段明显减少,这与恭帝元年诏中恢复魏初“三十六国、九十九姓”旧景的口号相抵牾。宇文泰在恭帝元年以后的赐姓目的是什么?恭帝元年以前,宇文泰实施赐姓举措的初衷又是什么呢?

西魏北周赐姓事例阶段划分表

西魏北周赐姓滥觞于魏孝武帝永熙末。孝武帝永熙三年(534),贺拔岳为侯莫陈悦所杀,宇文泰在北镇将领的拥护下接管贺拔岳余部。同年,宇文泰赐姓王德为乌丸氏,韩褒为俟吕陵氏。王德与韩褒两例为目前可考的最早接受宇文泰赐姓的事例:

王德字天恩,代郡武川人也。……及侯莫陈悦害岳,德与寇洛等定议翊戴太祖。……赐姓乌丸氏。(2)《周书》卷十七《王德传》,中华书局1971年版,第285-286页。“赐姓乌丸氏”在“孝武西迁”和“大统元年”之间,依据史传的行文顺序可推断,王德赐姓乌丸氏的时间大致在孝武帝永熙三年。

韩褒字弘业,其先颍川颍阳人也。徙居昌黎。……及贺拔岳为侯莫陈悦所害,诸将遣使迎太祖。太祖问以去留之计。褒曰:“方今王室凌迟,海内鼎沸。使君天资英武,恩结士心。贺拔公奄及于难,物情危骇。寇洛自知庸懦,委身而讬使君。若总兵权,据有关中之地,此天授也,何疑乎!且侯莫陈悦乱常速祸,乃不乘胜进取平凉,反自遁逃,屯营洛水。斯乃井中蛙耳,使君往必擒之。不世之勋,在斯一举。时者,难得而易失,诚愿使君图之。”太祖纳焉。太祖为丞相,引褒为录事参军,赐姓侯(俟)吕陵氏。[15]660

王德为武川人,与宇文泰一样出身北镇势力,初从尔朱荣讨元颢,后入于贺拔岳麾下;韩褒为燕州昌黎人,于建明中(530—531)起家奉朝请,太昌中(532)为前将军、大中大夫,因魏末丧乱避地夏州,为时任夏州刺史的宇文泰所知。王德从属于贺拔岳集团,韩褒则代表了忠于拓跋氏的北魏官僚势力。贺拔岳死后,王德与韩褒“翊戴太祖”,帮助宇文泰顺利完成对贺拔岳余部的接管事宜。面对两位功臣的拥戴,宇文泰也给予了回报,赐姓便是表彰功臣的形式之一。宇文泰的元从集团主要由出身北镇的亲属组成,外甥贺兰祥、尉迟迥、尉迟纲等人皆为胡姓,母舅王盟家族也是乐浪拓王氏之后(3)又称乐浪王氏,姚薇元《北朝胡姓考》称:“乐浪王氏,本姓拓王,高丽族也。”中华书局2007年版,第296页。。宇文泰将胡姓赐予两位功臣,既有拉拢之意,也消磨了他们与北镇元从集团之间的胡汉之别。此外,宇文泰将胡族部落酋长之姓氏赐予功臣,似乎也有抬升他们出身的用意。以韩褒被赐姓俟吕陵氏为例,韩褒墓志中特意标明俟吕陵为“国姓,出自漠北匹也头。辱纥酋长之胄”[16]897-898。在韩褒的自我认知中,他已经完成了由普通的汉人世家向“国姓”的转变,并以部酋之胄的身份为荣。

自孝武帝永熙末至恭帝元年的二十年间,时间可考的赐姓共有三十六例,受赐姓者大致都是翊戴宇文泰在贺拔岳集团中掌权者,如前述王德、韩褒二人,或是有杰出军功者,如梁台、蔡祐等人。所赐胡姓多达二十三种,姓氏繁多,其中多为魏初胡族部酋之姓。大野、徒何、大利稽、普屯等溢出《魏书·官氏志》范围的胡姓也在这一时期被赐予功臣集团,尤其是大野和徒何二姓被分别赐予了柱国李虎、李弼,表明这些稀见姓氏与步六孤、尉迟等北魏时期的“勋臣八姓”不存在地位差别,各胡族姓氏之间并无尊卑高下之别。

第二阶段在恭帝元年征讨江陵以后。宇文泰依据群僚在克梁一战中的功绩大小,“以诸将功高者为三十六国后,次功者为九十九姓后”[15]36。“三十六国、九十九姓”指代北魏初归附拓跋魏政权的各胡族部落或胡族姓氏。“三十六族,则诸国之从魏者;九十二姓,世为部落大人者”(4)《隋书》卷三十三《经籍志二》,中华书局1973年版,第990页。“三十六”与“九十九”皆为概数,而非确指。吕思勉认为:“九十九者,合己为百姓也。统国三十六者,四面各九国。……世数及所统国姓,无一非九之积数,有如是巧合者乎?”吕思勉:《吕思勉读史札记》中册,上海古籍出版社2020年版,第915页。,部落制时代一部可对应一姓,可称为国的则是各部落的联合体,国与姓之间存在范围大小上的差别。慕容精本为燕慕容氏之后,归魏时被赐姓豆卢氏以示褒赏[17]3179。慕容氏为三十六国之一,而豆卢氏在九十九姓之列(5)《魏书》卷一百一十三《官氏志》,中华书局2018年版,第3269-3272页。《官氏志》中“吐伏卢氏”同“豆卢氏”,见校勘记第三十九,第3282页。,从豆卢家族归魏后的姓氏转变来看,很难说三十六国较之九十九姓更为尊贵。魏初的“三十六国”与“九十九姓”之间仅有大小之分而无尊卑之别。宇文泰所构造的“三十六国、九十九姓”与魏初迥然不同:在赐姓建构的新序列中,依据征讨江陵诸将的功绩大小,功高者赐以三十六国之姓,次功者赐以九十九姓,“三十六国、九十九姓”内部被人为划分出了高下之别。曾在北魏诸姓中处于尊贵地位的帝室十姓也被宇文氏所取代,赐姓宇文者拥有了“与国同乘之荣”[18]985;而元魏宗室则降为废姓。在宇文泰的构建下,魏恭帝以后的赐姓逐渐以宇文氏为主。一方面,统兵将领大多在恭帝以前已被赐予宇文氏以外的胡姓,恭帝以后出身汉族的文官士人成了赐姓的主要对象,宇文泰更倾向于赐予他们宇文氏以壮大势力;另一方面,也是因为魏周禅代的背景条件已渐趋成熟,宇文氏已经逐步超越元氏,成为实质意义上的帝室,所以将帝姓赐予臣僚更具宠赐功臣之意。宇文氏——新三十六国——新九十九姓的三级圈层结构在第二阶段逐渐形成。

与北魏不同的是,拓跋魏与“三十六国、九十九姓”之间的统属关系建立在部落联盟之上(6)《魏书》卷一百一十三《官氏志》记载,三十六国“……凡此诸部,其渠长皆自统众;……凡此四方诸部,岁时朝贡”。第3273-3274页。《隋书》卷三十三《经籍志二》载:“三十六族,则诸国之从魏者;九十二姓,世为部落大人者。”第990页。。而宇文泰通过赐姓所构建的姓氏序列却与北族联盟相去甚远:“朕于群公,同姓者如弟兄,异姓者如甥舅。冀此一心,平定宇内,各令子孙,享祀百世。”[15]48孝闵帝用弟兄、甥舅这种亲属关系来比拟赐姓所改造的君臣关系。赐姓宇文氏者,被北周纳入皇室族谱之中,与国同宗;赐予其他胡姓者则可通过结为婚姻,与宇文氏建立甥舅关系。

西魏北周的胡姓赐予也并非毫无规律可言,大致参照以下几类原则:

其一,按照孝文帝时期拟定的胡姓——汉姓对应关系逆向转换。如《魏书·官氏志》载步六孤氏改为陆氏[19]3267,则陆通赐姓步六孤氏;嗢(乌)石兰氏改为石氏,则石氏在西魏北周时赐姓为乌石兰氏(7)《魏书》卷一百一十三《官氏志》载:“嗢石兰氏,后改为石氏。”第3270页。姚薇元《北朝胡姓考》言:“乌石兰即嗢石兰之异译。”第154页。石氏赐姓乌石兰氏之事见《周冠军公夫人乌石兰氏墓志铭》,倪璠:《庾子山集注》,中华书局1980年版,第1051页。;若口引氏改为寇氏,则寇和、寇俊二人被赐姓若口引氏。此外,《官氏志》虽未记载侯伏侯氏,但《魏书》中有“侯伏侯元进”者[19]1810,在《周书》中记为“侯元进”[15]223,可见侯伏侯氏在北魏后期曾改为汉姓侯氏(8)有关侯伏侯氏改为侯氏,参见姚薇元:《北朝胡姓考》,第88页。,则侯植在大统元年被赐姓侯伏侯氏。韩褒赐姓俟吕陵氏、李穆赐姓?儝拔氏、王德赐姓乌丸氏也应当与前者类似(9)韩果在《贺兰祥墓志》中被称为俟吕陵果,且《周书·韩果传》韩果并无被赐姓的相关记载,疑似俟吕陵在北魏后期改姓韩氏。李穆赐姓一事见后文。姚薇元考证乌丸氏入魏后改姓王氏,见姚薇元:《北朝胡姓考》,第276-278页。。

其二,依据汉字的鲜卑语读音改姓。如《云荣墓志》中记载志主先祖“藏姓为口豆连氏,汉言云也”。汉语“云”鲜卑语言中被称为“口豆连”[20]464-465,所以莫仁相之妻云氏被赐姓为口豆连氏[16]944-945。

其三,将某些褒义的鲜卑名号赐予臣僚。如田弘被赐姓纥干,其后裔称“虏言纥干,夏言依倚,为国家之依倚”[21]2453[22]3113。马相被赐姓为莫仁氏,而在《吊比干碑》中有“若干侯莫仁”,似乎“侯莫仁”是某一北族名号,“莫仁”可能是“侯莫仁”之省称,不知为何意(10)对于莫仁一词,周伟洲有不同的解释,他依据《莫仁诞墓志》铭中“定安莫拔,武艺称雄”一句认为莫仁也可作莫拔,与鲜卑早期首领“莫护拔”音近。见周伟洲:《北周莫仁相、莫仁诞父子墓志释解》,《考古与文物》2013年第1期。。

其四,依据地缘关系赐姓。在李弼被赐姓徒何氏之前,并无材料证明“徒何”一词可以作为姓氏。北魏以前,徒何为辽东属县。北魏以来“徒何”多被用于称呼居住在辽东地区的慕容部、段部及其统领的各个族群(11)《后汉书》卷一一三《郡国五》辽东属国条下有“徒河,故属辽西”。中华书局1965年版,第3530页。北魏以后,徒何由地理名称转变为族群称呼,如《魏书》卷九五有《徒何慕容廆传》,卷一〇三有《徒何段就六眷传》。。李弼之先祖曾为后燕臣僚,且数世居于徒何附近的辽东襄平地区,与徒何一词有着强烈的地缘联系,这应当是李弼被赐予徒何姓氏的原因。赵贵与赵肃之祖籍在天水、河西[15]261、262,与十六国末乙弗部落的活动范围相近,地缘关系可能也是赵贵、赵肃二人被赐姓乙弗氏的原因。

其五,大量汉人士族和关中部酋被赐姓宇文氏。有被宇文泰赐予宇文氏的文人集团与归附者,如裴文举、柳庆等汉人士族。也有被赐姓宇文氏的部落酋长,篆刻于北周建德三年(574)的《宇文建崇造像记》载:

惟建德三年岁次甲午二月壬辰朔二十八日己未,佛弟子本姓吕,蒙太祖赐姓宇文建崇。……亡祖秦州都酋长吕帛冰,女定羌女,骠骑大将军、南道大行台、秦州刺史、显亲县开国伯亡伯兴成,伯母带神,龙骧将军、都督、淅州刺史亡父兴进。[23]325-326

吕建崇及其父祖为秦州地区的氐族部酋,后被宇文泰赐姓宇文氏。为了扩充宇文氏的势力以加速魏周禅代,宇文泰将众多汉族文官和关中地区的部族酋长赐姓为宇文氏。

综上,宇文泰实施赐姓政策的初衷是为了奖励功臣,赐予功臣胡族酋长之裔的尊贵身份,并消磨他们与宇文泰元从集团中胡族臣僚之间的身份之别。西魏恭帝元年以前的赐姓事例以赐予宇文氏以外的胡姓为主,种类繁多。而恭帝元年以后,所赐胡姓逐渐单一化,赐姓宇文氏占据了主流。一方面,许多汉人士族和关中部酋通过赐姓加入了宇文泰阵营,加速了魏周禅代的进程;另一方面,随着朝代的更迭,拓跋(元)氏转变为“废姓”,宇文氏逐渐取代旧朝帝姓成为胡姓圈层的核心,赐姓宇文也使得胡汉臣僚在新朝获得了比拟宗室的崇高地位。西魏北周的赐姓措施也有一定规律可循,除大量汉臣和氐酋被刻意赐姓宇文氏以外,胡姓的赐予大致参照四种规律实施:依照孝文帝改革时拟定的胡姓——汉姓对应关系赐姓;依据汉字的鲜卑语读音赐姓;赐予鲜卑名号为姓氏;依据地缘关系赐姓。

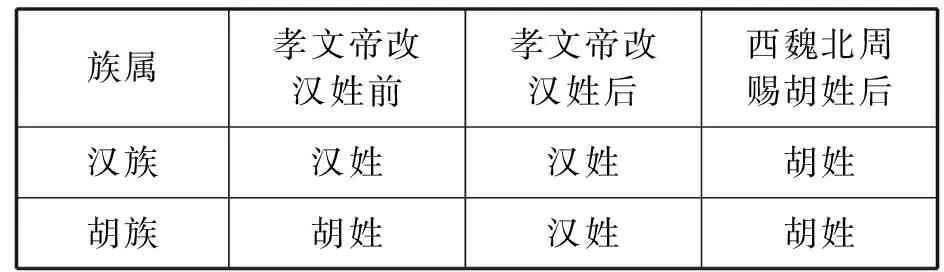

目前所见被赐姓者大多为汉族姓氏持有者,但考虑到孝文帝汉姓改革的影响,这些汉姓持有者可以分为以下两类群体:

族属孝文帝改汉姓前孝文帝改汉姓后西魏北周赐胡姓后汉族汉姓汉姓胡姓胡族胡姓汉姓胡姓

前文提到,孝文帝改革时拟定的胡姓——汉姓的对应关系是西魏北周赐姓的参照原则之一。对于一些胡族群体来说,如果西魏北周时所赐胡姓就是他们在太和改姓之前持有的旧姓,是否能将“赐胡姓”视为“复胡姓”呢?

二、“复胡姓”改写为“赐胡姓”

对比史传和墓志资料,我们发现一些赐胡姓与复胡姓相混淆的情况。《周书》言段永“赐姓尔绵氏”[15]637,庾信撰《周柱国大将军大都督同州刺史尔绵永神道碑》亦言永“本姓段”,但又称“旧胄还姓尔绵”,“还”字似乎暗示着尔绵可能为段永本姓[18]853-865。李贤李穆兄弟被赐姓一事提供了更为确切的证据,李贤墓志在叙述族源时称:

原州平高人,本姓李,汉将陵之后也。十世祖俟地归,聪明仁智,有则哲之监。知魏圣帝,齐圣广渊,奄有天下,迺率诸国,定扶戴之议。凿石开路,南越阴山,竭手爪之功,成股肱之任。建国拔,因以为氏。[16]890-891

从墓志材料来看,李穆李贤兄弟之先祖建国?儝拔,并以之为姓,入魏后改姓李氏。史传记载李贤之弟李穆在西魏恭帝时被宇文泰赐姓“拓跋氏”,《周书·李穆传》诸版本原作“赐姓?儝跋氏”,后依《北史》将“?儝”改为“拓”;过往研究也多认为“?儝拔”同“拓跋”(12)《周书》卷三十《李穆传》,第528页。校勘记第二八曰:诸本“拓”作“”。《北齐书》卷一七《斛律金附子光传》见周将“申国公拔显敬”即李穆,穆字显庆,齐人避高欢家讳作“敬”。“拓”“”都是译音,此处原作“”,殿本依《北史》改。马长寿在为《合方邑子百数十人造像记》录文时认为“拔”同“拓跋”。见马长寿:《碑铭所见前秦至随初的关中部族》,广西师范大学出版社2006年版,第54-58页。。但实际上“?儝”与“拓”二字并不相通(13)出土文献中有许多“”与“拓”字同时出现的情况。如《贺兰祥墓志》:“长女嫡拓拔氏,次女嫡达奚氏,次女嫡拔氏,次女嫡乙弗氏,次女嫡拓拔氏。”见王连龙:《南北朝墓志集成》,上海人民出版社2020年版,第871页。《合方邑子百数十人造像记》中有“邑子始都督拓跋纂”和“邑子纂妻拔女子”,一般来说,北朝造像记中的女性名字并不会冠夫姓,而是保留其本姓,那么拔应当是“拔女子”的本姓。已知拓跋氏内部有严格的通婚禁忌,则“拓跋”与“拔”必然不能相通,两者应当是两个不同的姓氏。见曾晓梅、吴明冉:《羌族石刻文献集成》,巴蜀书社2017年版,第406-408页。,《周书》所做“?儝拔”是正确的。宇文泰赐予李穆李贤兄弟的胡姓应当就是其本姓?儝拔氏,只是在史传的书写中以“赐姓”的模式取代了复胡姓的史事。

侯植在大统元年被赐姓侯伏侯氏的实质也是复其本姓:

侯植字仁干,上谷人也。……大统元年,授骠骑将军、都督,赐姓侯伏侯氏。从太祖破沙苑,战河桥,进大都督,加左光禄大夫。凉州刺史宇文仲和据州作逆,植从开府独孤信讨擒之,拜车骑大将军、仪同三司,封肥城县公,邑一千户。又赐姓贺屯。[15]505-506

侯植先赐姓侯伏侯氏,后赐姓贺屯氏,但其兄弟龙恩、万寿在史传中皆冠侯伏侯姓氏,而不言贺屯氏[15]80。此前学界对此事的讨论多集中在赐姓的应用范围上,朴汉济认为侯伏侯龙恩不随弟改姓贺屯氏,证明了赐姓中也有亲族不随其姓的情况存在[6]。但若从复姓的角度来重新审视,能得到不同的答案。姚薇元已考证,侯伏侯氏曾在北魏改姓侯氏。侯植的本姓极有可能就是胡姓侯伏侯氏。大统元年所谓的“赐姓侯伏侯氏”,只是以赐姓之名行复姓之实,侯伏侯龙恩、侯伏侯万寿兄弟也就跟随侯植一同复其胡姓,而恭帝二年“赐姓贺屯”才是真正的赐姓。正如《贺屯植墓志》所言:“魏前二年十二月中,太祖文皇帝以公忠效累彰,宜加旌异,爰命史官,赐姓贺屯氏。时惟姓首,实主宗祀。”[16]874-875宇文泰二次赐姓的目的是将侯植构建成为贺屯氏的姓首和宗主,同时削弱侯植与侯伏侯龙恩、万寿的联系,以便抑制侯伏侯氏的宗族势力。

复胡姓可以视为单纯的胡化措施,但赐姓早已与政治行为牢牢绑定,拥有更为丰富的政治含义。首先,接受赐姓的臣僚大多在宇文氏政权的缔造过程中建立了卓越功勋,赐姓行为象征着宇文氏对臣僚功绩的肯定:

《周大将军崔说神道碑》:赐姓宇文,改名为说。汉王改娄敬之族,事重论都;魏后变程昱之名,恩深捧日。[18]777

《贺屯植墓志》:太祖文皇帝以公忠效累彰,宜加旌异,爰命史官,赐姓贺屯氏。[16]874-875

《赵佺墓志》:昔张孟从军,妻敬委辂,赐姓命氏,必有殊功。[16]900-902

赐姓也代表着“官族”身份的获得,胡汉臣僚通过赐姓被整合为一个新的阶层:

《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑铭》:仍赐姓普屯,即为官族。[18]883

《周车骑大将军贺娄公神道碑》:国家官族,君为姓首。[18]868

在府兵制背景下,赐姓与军权之间存在紧密联系,“获得赐姓的大部分人都可建立独立的军事单位即仪同府以上的军府,并将他们原统的乡兵转变为军府的兵士”[6]。在史传与墓志的陈述中,赐姓常与开府权力的获得相结合,成为一套模式化的书写序列[24]161:

《周书·刘志传》:除右金紫光禄大夫、车骑大将军、仪同三司,进爵武乡县公,增邑通前一千户,仍赐姓宇文氏。[15]649

《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑铭》:(大统)十三年,授车骑大将军仪同三司,寻迁骠骑大将军开府,仍赐姓普屯,即为官族。[18]883

《李和志》:累除车骑将军、左光禄大夫、使持节、车骑大将军、仪同三司、骠骑大将军、开府仪同三司,赐姓宇文。[25]25-30

《匹娄欢及妻尉氏墓志》:俄转大都督,寻加车骑大将军、仪同三司,赐姓匹娄氏。[16]915-917

作为功勋、官族身份与开府权力的象征,赐姓在西魏北周时期被赋予了极高的荣誉。为显功勋地位,许多胡族臣僚也会选择用赐姓的书写模式来取代复胡姓的事实。

胡族将领也是宇文泰赐姓的主要对象,对胡人赐胡姓的实质其实是以“赐姓”之名行“复姓”之实。史传和出土墓志记载的不同之处表明,李贤等人本为北镇胡族,后改汉姓,所谓的“赐姓”不过是借宇文氏之手让他们恢复、或者说重新拥有其原本的胡姓。这意味着,赐胡姓这一政治行为的目的并非让汉人群体“胡化”、融入胡人集团,而是使胡汉两个体系一起被宇文泰改造,融合成为一个没有胡汉之分的官族阶层。这也解释了,为何一些汉人世族能够欣然接受胡姓并在墓志中保留其胡族名字(14)如韦孝宽之侄宇文瓘,见《宇文瓘墓志》,王连龙:《南北朝墓志集成》,第945-947页。,为何李贤等胡人在追述其先祖胡族部落酋长身份的同时、又构造出“本姓李,汉将陵之后”的汉族身份[16]890-891。

三、“改从其姓”的范围

宇文泰主持的赐姓虽然大多只是针对个人进行,但史传和出土材料显示,被赐姓者的亲族往往会随之更改姓氏。“改从其姓”的范围与边界在何处?一般来说,直系后代会直接继承父祖之姓氏,那么其他亲属是否需要跟随被赐姓者改姓?以杨氏家族为例,西魏北周时,弘农杨氏诸房被赐予了三个不同的胡族姓氏,“后周临汾公杨旉,姓越勒氏。赵国杨忠,姓普六茹氏。傥城公杨绍,姓屋吕引氏”[26]187。有学者以此论证“改从其姓”的范围并不宽泛,兄弟亲族可能不会跟随被赐姓者改姓[6]。但实际上,仅有杨旉可被证实出身弘农杨氏,杨忠和杨绍都只是攀附弘农世系的“武川镇军阀”,其家族成员葬地也并不在华阴周边,与杨旉之间不存在亲属关系[27]199-219。而杨旉之叔杨宽、从弟杨纪都在北周时改姓了越勤(勒)氏(15)“勒”为“勤”之讹,见《魏书》卷一百一十三《官氏志》校勘记第五十七条,第3285-3286页;姚薇元:《北朝胡姓考》,第243页。:

《贺兰祥墓志》:武城元年,公受命率大将军俟吕陵果、大将军宇文盛、大将军越勤宽(杨宽)……等讨焉。[16]869-871

《隋周法尚墓志并盖》:周安州总管蒋公梁睿,遣长史华山公越勤纪(杨纪),领众二万,入境应接。[28]121-122

裴文举被赐姓为贺兰氏,其弟裴玑也改为贺兰氏[16]880-881。《周书》等史籍记载的赐姓事例虽然大多是针对臣僚个人执行的措施,但被赐姓者的亲族随之改姓的情况也是为时人公认的。从石刻材料来看,改姓“亲族”的范围包括了兄弟、从兄弟、叔、侄等家族近支,而同族同姓的远支亲属很可能不在改姓范围内(16)如裴宽与裴鸿为族兄弟,但裴宽被赐姓拓跋氏,见《唐故潞州襄垣县令裴君墓志铭》,吴钢:《全唐文补遗》第二辑,三秦出版社1995年版,第212页;而裴鸿入关后被赐姓宇文氏,见《隋裴鸿志》,王其祎、周晓薇:《隋代墓志铭汇考》一,线装书局2007年版,第343-344页。。除亲族以外,从某改姓的情况同样适用于军队体系。

西魏恭帝元年诏书中,令在征讨江陵一役中建功者“所统军人,亦改从其姓”[15]36。朴汉济认为,当具有“开府”之权的将军、仪同等人获得赐姓时,其府僚等核心势力也需“改从其姓”;恭帝元年诏中的“军人”并非所有军人,而是与将军有特殊关系的核心群体[6]。与军主关系亲密的军士的确拥有从姓的权力。如李屯凭借与独孤信的亲密关系改姓独孤氏,其本传言“因为独孤信所擒,配为士伍,给使信家,渐得亲近,因赐姓独孤氏”[29]1377,独孤信作为臣子自然没有赐姓之权,所谓“赐姓”很可能是李屯将改从军主之姓进行包装的结果;宇文述本姓破也头氏,也“从其主为宇文氏”[29]1463。但从一些出土文献来看,跟随军主改姓的范围或许更为广泛。《合方邑子百数十人造像记》刻于北周武成二年(560),原立于同州延寿郡下邽县,现藏陕西省博物馆。造像记中留有一百五十余人题名,包含宇文、斛斯、贺兰、若干、屋引等众多胡姓,以及谢、周、陈、江等汉姓,呈现出关中地区胡汉交融的复杂生态。题名中有二十人冠有军衔或爵位,笔者怀疑此次造像活动的参与者大部分来自驻扎在下邽周边的兵团。现截取部分题名加以分析:

《合方邑子百数十人造像记》部分军人所属军主

造像记中多次出现的?儝拔氏与普屯氏在西魏以前从未出现在文献之中(17)拔、普屯二氏未收录于《魏书·官氏志》,仅见于《周书》《北齐书》。《姓韵》《通志·二十略·氏族略》等姓氏书虽收录拔、普屯二姓,但史料皆源自《周书》。西魏以前的造像记、墓志中也未见拔氏和普屯氏。。北周初年此二姓突然大量出现在关中地区,与宇文泰推行的赐姓政策存在着莫大联系。李穆、辛威二人分别被赐予?儝拔、普屯姓氏:

《周书·李穆传》:从解玉璧围,拜安定国中尉。寻授同州刺史,入为太仆卿。征江陵功,封一子长城县侯,邑千户。寻进位大将军,赐姓拓()拔氏。俄除原州刺史。[15]528

《周书·辛威传》:(大统)十三年,迁车骑大将军、仪同三司,骠骑大将军、开府仪同三司,赐姓普屯氏,出为鄜州刺史。威时望既重,朝廷以桑梓荣之,迁河州刺史,本州大中正。频领二镇,颇得民和。[15]447

《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑》:(大统)十三年,授车骑大将军、仪同三司,寻迁骠骑大将军开府,仍赐姓普屯,即为官族。……十六年,受鄜州诸军事、鄜州刺史。公频领两牧,风政神明,虎去西河,枭移东郡。[18]879-894

李穆曾在西魏末短暂出任过同州刺史;辛威自大统十六年(550)至北周初年长期担任鄜州刺史,与碑刻所在的同州下邽县相隔不远。且二人出任期间,皆升任大将军、仪同,具有开府特权,符合统军的条件。?儝拔与普屯本就是稀见姓氏,武成二年关中地区出现的众多?儝拔氏与普屯氏成员很可能就是跟随军主李穆、辛威改姓的“军人”(18)马长寿认为“拔”同“拓跋”,造像记中以拔为姓者与孝武帝时期出任华州刺史的元伟和冯翊王元季海有关。见马长寿:《碑铭所见前秦至随初的关中部族》,第65页。但如本文第二节所说,“拔”不同于“拓跋”,无北魏宗室复旧姓为“拔”;且元伟、元季海二者并无统兵资格,也就没有“所统军士改从其姓”一说。。这些改姓的“军人”中间存在明显的地位差别。其中,?儝拔怡、?儝拔庆、普屯当三人拥有都督军衔,在军队体系中处于与军主关系亲密的核心集团中。但表格中也存在许多没有军衔的普通军人和在社邑中居于下层的普通民众,他们以“邑子”的身份出现于造像记之中,成为众多题名的主要构成部分。这也说明,普通“军人”也能够随其军主改为胡姓。

被赐姓者的亲属、幕僚和统属军人皆可成为“从姓”者。这些从姓者不仅可以更改姓氏,还能够与宗主或军主同享“赐姓”之名。在史传和墓志叙述中,直接接受宇文氏赐姓的臣僚采用“赐姓”相关的历史书写自然毋庸置疑,但随宗主或军主改姓之人大多也会采用“赐姓”一语来描述姓氏的更改。如李弼在大统十六年受宇文泰赐姓为徒何氏,李弼子李纶只是继承了父亲的赐姓而称徒何纶,为“从姓”者,但《徒何纶墓志》却跳过志主之父李弼,径直称志主“初以大统十六年,赐姓为徒何氏”[16]923-924。再如裴文举率乡人入西魏后,被宇文泰赐姓为贺兰氏,但其弟裴玑作为“从姓”者却在墓志中称“太祖文皇帝以君晋汾名家,特隆赐姓为贺兰氏”[16]880-881。亲族虽然只是跟随宗主改姓,但也享受了“赐姓”的美名。可见, 宇文氏在赐胡姓时虽然是一种针对个人的行为,却隐含了对家族赐姓之意。

军人跟随军主改姓的案例中也存在这种现象。李屯以其独孤信士伍的身份,跟随军主改姓独孤氏,但被《隋书》称作“赐姓”[29]1377。赵芬家族改姓尉迟一事应当也与恭帝元年诏有关:

《隋赵芬碑》:周受禅,除冬官府司邑大夫,又为陕州总管府长史。[30]537

《周书·尉迟纲传》:(保定)二年,出为陕州总管、七州十三防诸军事、陕州刺史。[15]340

《尉迟廓(元伟)墓志》:开府仪同大将军、熊浙二州刺史、少宗伯、淮安侯(赵芬)之世子也。本姓赵氏,汉幽州刺史融之后,周初赐姓尉迟。[16]955

比较《赵芬残碑》和赵芬子尉迟元伟之墓志可知,赵芬在周初为陕州总管府长史,跟随时任陕州总管的尉迟纲改姓为尉迟氏,但在赵芬之子尉迟元伟的墓志中却记为“周初赐姓尉迟”。

出土文献表明,西魏恭帝元年诏颁布以后,宇文泰赐姓的影响力得以扩大:上至与军主关系亲密的亲族、幕僚,下至没有获得军衔爵位的普通军人,都可以跟随其军主改姓,且这些“从姓”者依旧可以享受“赐姓”的名号。经历了大统末到北周建国之初的大规模赐姓活动,赐姓与封官授爵的联系越发紧密,已然成为北周社会共同的价值追求。将从姓改写为赐姓的行为,满足了从姓者想要彰显身份的心理需求。“从姓”与“赐姓”在叙述语言上虽然十分相近,但前者强调姓氏的更改源于其军主;而后者则暗示改姓来自帝室的授意,强调了宇文氏独有的赐姓命氏的特权。“从姓”者对赐姓的书写形态,使得自身与宇文氏之间的联系得以加强,同时也塑造了宇文氏不同于其他统军诸姓的尊崇地位。

有研究者认为恭帝元年诏的目的是恢复胡族的部落亲兵制[11],但将权的坐大很可能会带来君权的式微,如果军队始终被各统军将军牢牢掌握,又如何实现政权的稳固呢?赐姓可从三个方面达到维稳的目的:一是宇文氏为胡、汉将领构建了“三十六国、九十九姓”后裔的身份认同,以及他们与宇文氏之间如同弟兄、甥舅般的关系,可防止各位统军军主的反叛;二是通过令“军人改从其姓(军主之姓)”强化将与兵的联系,提升军队的凝聚力和战斗力;三是借由赐姓政策完成对社会认同的塑造,使朝野上下逐渐形成了“功勋卓著者可被赐姓,赐姓后可成为官族”的思想,这种思想驱使着“从姓”者追逐“赐姓”的美名,宣扬其改姓的合法性来源于皇帝,使得普通军人、民众与宇文氏之间维系着意识形态上的联系。

四、结语

胡化抑或汉化并不能概括宇文泰的政治措施。西魏北周赐姓表面上以重现北魏初年“三十六国、九十九姓”的旧景为目标,但仅有大统年间的赐姓以恢复部落酋长之姓为主,且给予了宇文泰元从集团和开国功臣以“等夷”的地位。时移境迁,赐姓宇文氏逐渐占据了恭帝以来赐姓事例的主流,于是魏周禅代前夜呈现出的是以宇文氏为中心、依军功定尊卑的全新序列。宇文泰暴卒后,赵贵自认为“与独孤信等皆与太祖等夷,及孝闵帝即位,晋公护摄政,贵自以元勋佐命,每怀怏怏,有不平之色,乃与信谋杀护”[15]263。或许赵贵认为他是国家的缔造者之一,能够与宇文氏共享一部分权力。但在宇文氏看来,“朕于群公,同姓者如弟兄,异姓者如甥舅。冀此一心,平定宇内,各令子孙,享祀百世”[15]48,赐姓系统下的诸臣僚皆是宇文氏的兄弟、舅甥。孝闵帝所言颇有一种“封建亲戚以藩屏周”的意味,只是诸臣僚不再拥有藩国,仅有赐姓所带来的“官族”身份。在时人看来,西魏北周的赐姓可与西周的赐姓命氏、分封建国相比拟:

《周大将军上开府广饶公郑常墓志铭》:赐姓宇文,与国同乘之荣;周之宗盟,非复异姓之后。蕃屏是寄,隆宠所归,公室无疏,此之谓矣。[18]985

《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑》:仍赐姓普屯,即为官族,入陪武帐,出总戎韬,置府于阳关,张旃于瀚海。故得上书于汉,即用同宗;争长于周,还无异姓。[18]883

《周柱国大将军大都督同州刺史尔绵永神道碑》:昔轩丘分族,异姓者十四人;酆邑建侯,宗盟者四十国。太祖文帝席卷关河,三分天下,颍川从我,并有乡里之亲,新丰故人,非无布衣之旧,更立九十九姓,还存三十六国,旧胄还姓尔绵。[18]856-857

可见代表北族文化的恢复“三十六国、九十九姓”只是一面旗帜,在胡化的外表之下是宇文氏联合勋贵功臣以周代魏、建立中原王朝的野心。

最初的赐姓主要针对的是宇文泰希望拉拢的、功勋卓著的臣僚,这是西魏北周赐姓举措的中心与重心。由于赐姓开始与开府权力、“官族”身份的获得挂钩,许多复胡姓的胡族臣僚也开始使用“赐姓”的话语体系,构成了西魏北周赐姓的第二个圈层。而恭帝元年颁布的“所统军人亦改从其姓”诏则将赐姓影响力下放到了普通军士阶层,赐姓的第三圈层由此产生。这种军队内部的“亲族化”或许受到了游牧民族部落兵制的影响,但恢复部落兵制不会是恭帝元年诏的目的。部落兵制加强的是军主与军人之间的拟亲属关系,将权坐大的同时也意味着君权的式微。所以在推行军人改姓时,宇文氏将胡族旧制与华夏传统相结合,“诸姓子孙有功者,并令其为宗长,仍撰谱录,纪其所承”[29]990,宇文氏册封的姓首不再是部落酋长,而是宗族的宗长,《莫仁相墓志》记载,志主“器宇渊弘,显居望首,赐姓莫仁,树为宗主”[16]944-945,侯植虽被赐予胡姓贺屯氏,“时惟姓首,实主宗祀”[16]874-875,其职责却是主持宗祀。依靠赐胡姓建立起来的拟亲属关系被嵌入了汉家宗族制的外壳内。宇文泰所构建的“三十六国、九十九姓”不再是北族部落的联盟,而是一个个依靠宗法制维系的宗族;宇文氏是北周的大宗,各臣僚则是与宇文氏亲如兄弟、舅甥的小宗。功臣集团的亲属与所统军人未曾直接接受宇文氏的赐姓,仍会用“赐姓”一语来抬高身份。虽然他们的胡姓继承自宗主或军主,但通过“赐姓”的书写模式与“帝姓”宇文氏建立了一层联系。

通过赐、复胡姓,宇文氏赋予了自身“赐姓命氏”的特权,构建了与周天子相比拟的尊崇地位。诸多石刻史料对西魏北周赐姓政策的书写,也呈现出时人眼中“皇帝(大宗主)——臣僚或军主(小宗主)——民众或普通军人(宗族成员)”的三级社会结构。

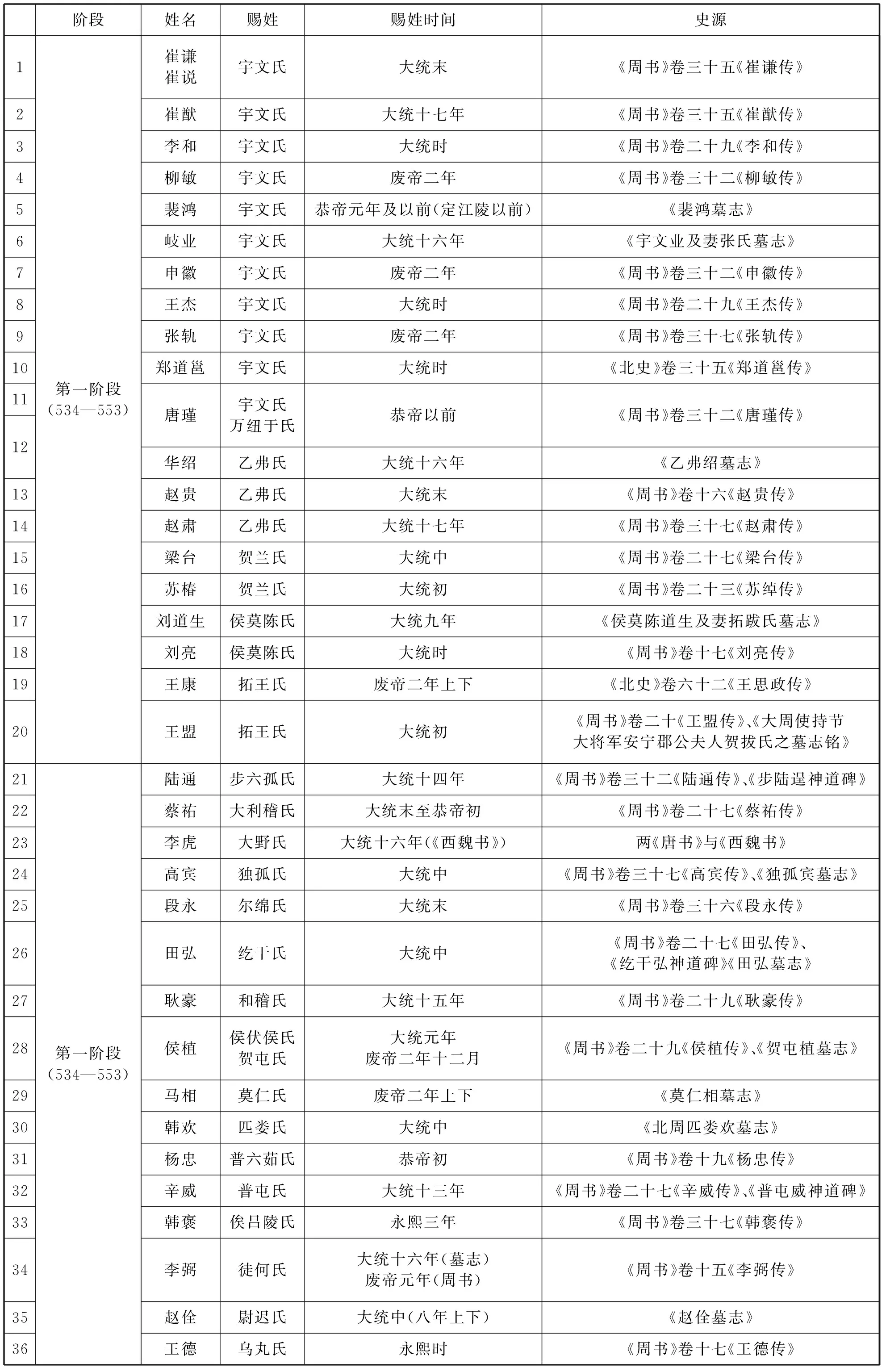

附表:西魏北周赐姓事例统计表