耕作方式下坡面土壤侵蚀对有机碳流失的影响

李 娜,张 哲,白 伟,李纯乾,李凤鸣,薛颖浩

(1.辽宁省农业科学院耕作栽培研究所,沈阳 110161;2.辽宁省旱地农林研究所,辽宁 朝阳 122000;3.农业农村部农业生态与资源保护总站,北京 100125)

土壤侵蚀是指在水力、风力、冻融或重力等外营力作用下,包含土壤有机碳(Soil organic carbon,SOC)土壤颗粒在地表发生破坏、剥蚀、搬运和沉积过程[1],是由物理、化学及生物多重机制相互作用形成复杂动态过程,是陆地生态系统中普遍存在的自然地质现象[2-3]。辽西地区坡耕地较多,水土流失严重,由坡耕地水土流失等因素造成的土壤有机碳流失机制尚不明确[4]。目前,对于坡耕地不同耕作方式影响土壤侵蚀下土壤SOC迁移相对较少[5]。多数研究针对农田生态系统中SOC含量影响,耕作方式如何影响坡耕地SOC流失与迁移研究较少[6-7],尤其是受人为干扰频繁的农田生态系统SOC流失来源、迁移特性等变化特征[8-9]。随着对土壤SOC流失研究深入,研究表明土壤侵蚀会随时间和空间发生变化[10-12],坡耕地保护性耕作措施有利于减少土壤侵蚀,进而减少农田SOC流失,因而探明关于土壤侵蚀与SOC流失间关系研究意义重大。

本研究采用野外径流小区试验,通过不同耕作方式,连续两年定位观测,研究辽西丘陵区SOC流失动态过程,探讨和分析影响SOC流失因素,明确各影响因素和SOC流失间关系,旨在为辽西坡耕地探寻适宜耕作方式防治水土流失及SOC流失,同时为区域适宜耕作技术选择和农田耕地质量可持续利用提供理论依据,为东北黑土地保护与合理利用提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本试验于2018年1月~2019年12月在辽宁省水土保持研究所试验基地展开。基地位于辽宁省朝阳市朝阳县(东经120°12′13″~120°14′15″,北纬41°23′35″~41°24′34″),海拔550 m。降雨多集中于5~9月,该区属于典型低山丘陵地貌,多年平均降雨量509 mm,平均气温6.5℃,年均总辐射102 MJ·cm-2,年均日照2 300~2 600 h,全年有效积温2 600℃。试验地土壤以褐土为主,有机质为9~13 g·kg-1,容重1.42 g·cm-3,pH 7.91。

1.2 试验设计

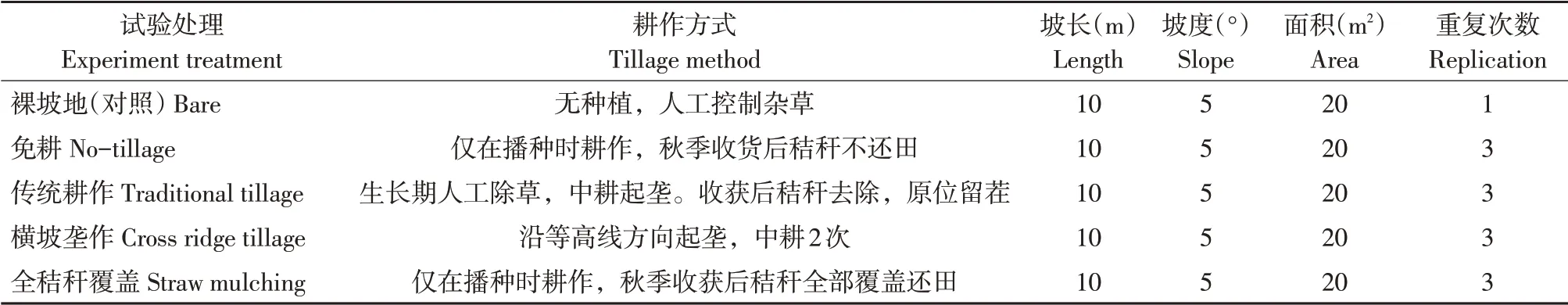

试验设计见表1。在坡度为5°坡地上设置2 m(宽)×10 m(长)径流小区。试验前将杂草去除,底部埋入雨量筒,以采集径流和泥沙。共5种耕作方式处理:裸坡地、传统耕作、免耕、全秸秆覆盖、横坡垄作,分别以当地连续两年降雨雨强监测数据为依据。根据当地自然降雨条件,分析不同耕作方式间差异导致的坡面径流和土壤可蚀性变化对SOC流失的影响。

表1 试验设计Table 1 Experimental design

1.3 样品采集

每次自然降雨结束后,自动收集径流泥沙样。记录每次有效径流产生过程,包括径流产流时间及总量。当径流结束后,经沉降后测定1次径流量,并将样品编号。在径流桶中取水样2个混合,总量为2 000 mL。准确量出1 000 mL水样放入密闭玻璃三角瓶中,立即滴入2 mL浓硫酸,移至4℃冰箱保存,为后续养分测定作准备。将剩余1 000 mL水样沉淀并过滤,采用烘干称重法测定泥沙含量。泥沙与径流样品中有机碳含量在辽宁省土壤侵蚀与水土保持重点实验室测定。土壤有机碳采用重铬酸钾加热法;径流过滤水样中有机碳含量采用岛津TOC分析仪自动进样器ASⅠ-L测定。

1.4 数据处理与分析

利用Origin pro统计数据并制图。

2 结果与分析

2.1 研究区降雨特征变化

2.1.1 2018年和2019年降雨月变化特征

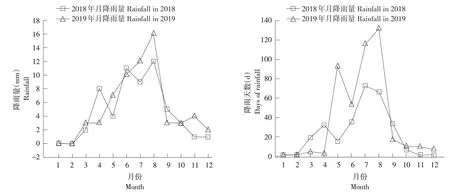

2018年和2019年降雨月变化特征如图1所示。

由图1可知,2018年和2019年降雨量分别为276.32和436.6 mm,两年间降雨均集中在5~9月,其中2018年月均降雨量为23 mm,月最大降雨量出现在7月,降雨量为72.3 mm,占全年降雨量26%;2019年平均月均降雨量为36.3 mm,月最大降雨量出现在8月,降雨量为131.8 mm,占全年降雨量30.2%。2019年降雨量主要集中在7~8月,其余月降雨量较小。而2018年除7月降雨量比较大外,5~9月降雨量相对平稳。

图1 研究区2018~2019年月降雨量及降雨天数Fig.1 Monthly rainfall and days of rainfall in the study area from 2018 to 2019

2.1.2 降雨特征变化

由表2可知,2018年与2019年发生侵蚀性降雨区别小,分别为6次和5次。2018年全年发生侵蚀性降雨总量为270.42 mm,占全年总降雨量97.0%,降雨量(P)变化为23~72.30 mm;次侵蚀性降雨强度为0.4~29.8 mm·h-1;最大30 min降雨强度(I30)为5.4~56.2 mm·h-1;PI值位于6.9~996.3 mm2·h-1,平均值为298.4 mm2·h-1;PI30范围为102.4~5 326.4 mm2·h-1,平均值为1 596.3 mm2·h-1;次降雨侵蚀力变化为15.20~1 954.8 MJ mm·(hm-2·h-1),其平均值为326.3 MJ mm·(hm-2·h-1)。2019年侵蚀性降雨总量为392.2 mm,占全年降雨量89.2%,次降雨量为13.2~60.2 mm;I30为6.3~60.4 mm·h-1;PI为9.5~865.2 mm2·h-1,平均值为256.9 mm2·h-1;PI30为70.8~1247.1mm2·h-1;次降雨侵蚀力平均值为152.3 MJ mm·(hm-2·h-1)。

2.2 坡面土壤侵蚀影响因素

2.2.1 坡面径流间对比

研究区2018年和2019年侵蚀性降雨特征如表2所示,对于裸坡地耕作方式,在2018~2019年试验期间,年产流次数分别为12次和16次,年径流量98.6~117.3 mm,径流系数19.87~23.65。免耕与传统耕作方式年产流次数分别为4~6次,7~9次,全秸秆覆盖和横坡垄作耕作方式,产流次数分别为2~4次,1~2次,由产流次数可知,横坡垄作及全秸秆覆盖耕作方式对于减少产流次数效果最好,免耕与传统耕作方式对于产流效果次之,且均小于裸坡地耕作方式。免耕、传统耕作、横坡垄作及全秸秆覆盖耕作方式年均产流量分别为10、47.1、6和13.1 mm。免耕、传统耕作、横坡垄作及全秸秆覆盖年均径流系数分别为1.45、17.60、0.16、2.08。对于全秸秆覆盖方式,减少降雨对土壤冲刷。所以在产流次数及径流量上横坡垄作及全秸秆覆盖方式相对较少。传统耕作方式在秋收时扰动土壤,导致在雨季到来时坡面径流加大导致侵蚀量增加。由结果可知,免耕效果优于传统耕作方式。同时保水效果也可用径流系数表示,径流系数越小,表明土壤持水效果越好。免耕和传统耕作的径流系数远大于横坡垄作和全秸秆覆盖。

表2 研究区2018年和2019年侵蚀性降雨特征Table 2 Characteristics of erosive rainfall in the study area in 2018 and 2019

2.2.2 侵蚀量对比

如表3所示,2018~2019年,对于裸坡地处理,年均侵蚀量591.6~683.3 t(km-2·a-1)。免耕方式、传统耕作、横坡垄作及全秸秆覆盖方式下年蚀量0.6~1.2、23.6~29.8、0.05~0.2、0.5~1.5 t(km-2·a-1)。由结果可见,横坡垄作具有较好拦截坡面土壤作用,免耕、传统耕作及全秸秆覆盖是恒横坡垄作7.2、213及8倍。从土壤侵蚀强度可见,免耕、传统耕作、横坡垄作、全秸秆覆盖下土壤侵蚀模数分别为27、1 721、3、4.15。免耕、传统耕作及全秸秆覆盖土壤侵蚀模数分别是横坡垄作8、574及1.4倍。由研究结果还可知,不同耕作方式下土壤侵蚀量与土壤侵蚀强度趋势一致,裸坡地处理最大,全秸秆覆盖方式最小。免耕耕作方式仅在播种时对土壤扰动较小,但土壤中大孔隙未遭到破坏,土壤渗透性能好。传统耕作方式每年旋耕。这样导致一些土壤孔隙被破坏,坡面土壤侵蚀加剧。全秸秆覆盖由于在收获期全部秸秆还田,秸秆对降雨有缓冲作用,同时吸收一部分雨水。从以上分析可知,在辽西坡地通过横坡垄作,全量秸秆还田措施显著减少地表径流进而减少土壤侵蚀量。

表3 不同耕作方式下坡面径流量和土壤侵蚀量Table 3 Slop runoff and soil erosion under different tillage methods

2.3 坡地不同耕作方式下土壤侵蚀对有机碳流失的影响

2.3.1 不同耕作方式下坡地土壤侵蚀对SOC、DOC流失量的影响

由表4可知,SOC及其DOC流失量在不同耕作方式下均不同。土壤DOC含量排序为全秸秆覆盖>免耕>传统耕作>横坡垄作>裸坡地。其中,全秸秆覆盖方式下DOC含量(0.209 g·kg-1)分别是横坡垄作(0.132 g·kg-1)、传统耕作(0.136 g·kg-1)、免耕(0.196 g·kg-1)和裸坡地(0.147 g·kg-1)方式的1.59、1.54、1.07、1.42倍。而传统耕作方式下流失土壤DOC含量与横坡垄作相差较小,但均小于裸坡地耕作处理。不同耕作方式下土壤SOC含量排序为全秸秆覆盖>免耕>传统耕作>横坡垄作>裸坡地,其中全秸秆覆盖方式分别是横坡垄作(19.23 g·kg-1)、传统耕作(20.36 g·kg-1)、免耕(22.37 g·kg-1)和裸坡地(19.86 g·kg-1)方式的1.21、1.15、1.05、1.18倍。横坡垄作和传统耕作方式及裸坡地耕作方式处理的SOC含量相差较小。

表4 不同耕作方式下SOC含量Table 4 Organic carbon loss contents under different tillage methods

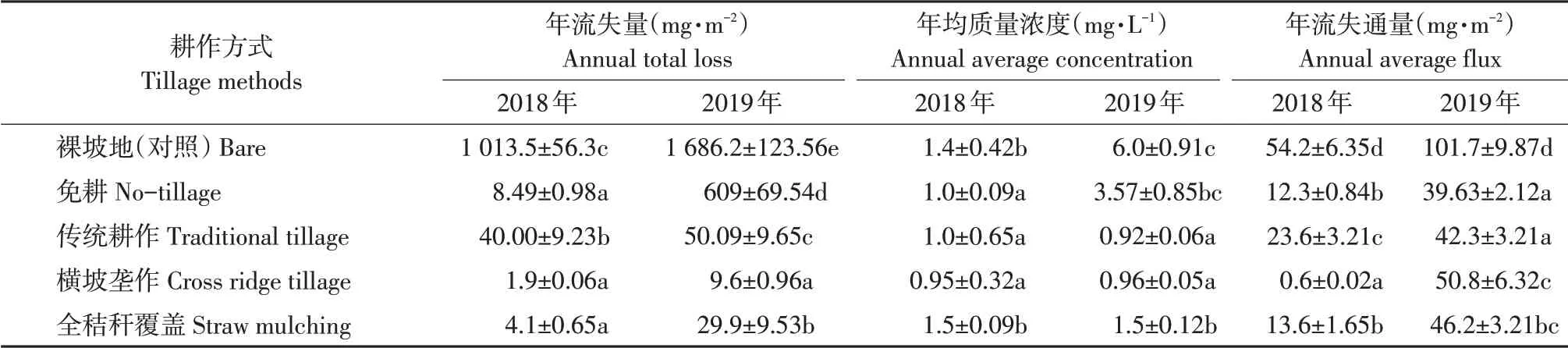

2.3.2 不同耕作方式下坡地土壤侵蚀对DOC流失量的影响

全年土壤DOC流失总量是通过累计年内每次产流过程中土壤DOC流失量(径流中DOC含量与径流量相乘得出)。由表5可知,2018年免耕、传统耕作、横坡垄作及全秸秆覆盖方式下年均土壤DOC流失量分别为849、40、1.9及4.1 mg·m-2,仅为裸坡地处理8.3%、39.4%、1.8%和4.0%。研究结果还表明,不同耕作方式下年均土壤DOC流失量最大的是裸坡地处理,横坡垄作土壤DOC年均流失量最小。由表5可知,裸坡地处理和横坡垄作DOC年平均质量浓度分别为1.0和0.95 mg·L-1。不同耕作方式下流失的土壤DOC年平均质量浓度最大为裸坡地,横坡垄作最小。

表5 不同耕作方式下土壤可溶性有机碳年流失量Table 5 Annual loss of soil soluble organic carbon under different tillage methods

2.3.3 不同耕作方式下土壤侵蚀对坡地SOC流失量的影响

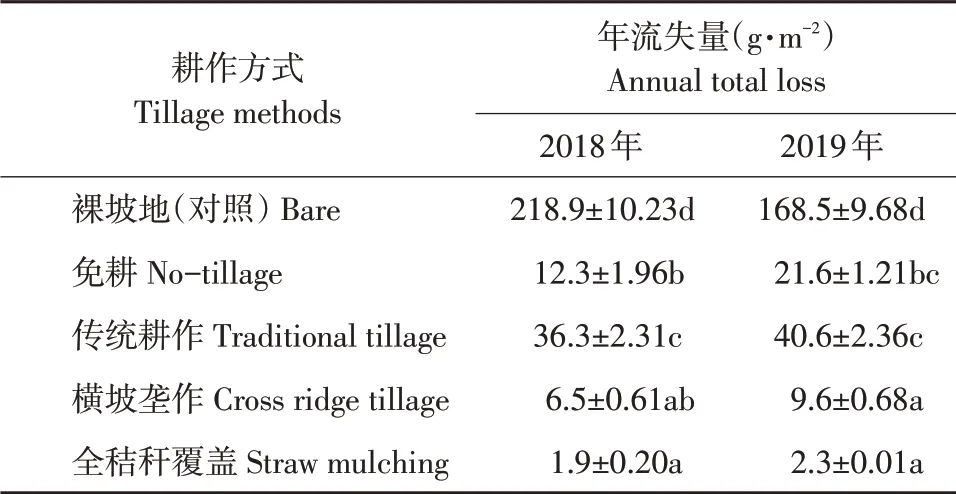

由表6可知,不同耕作方式下SOC流失量表现不同。可知,免耕、传统耕作、横坡垄作方式下SOC年流失量分别为12.3、36.3、6.5 g·m-2,分别是全秸秆覆盖方式下的6.47、19.1和3.4倍,仅为裸坡地5.6%、16.5%、2.96%。同时可知,不同耕作方式下壤SOC年流失量大小为裸坡地>传统耕作>免耕>横坡垄作>全秸秆覆盖。SOC年流失通量与径流产沙次数相关。

表6 不同耕作方式下土壤有机碳年流失量Table 6 Annual loss of soil organic carbon under different tillage methods

2.3.4 不同耕作方式下SOC和DOC流失特征

图2表明,免耕、传统耕作及横坡垄作方式下SOC流失主要是以泥沙态为主,而全秸秆覆盖方式下以DOC流失为主。对照处理的年DOC流失量最大(见表5),尤其是全秸秆覆盖耕作条件下,DOC流失量最大。在两年试验中,裸坡地方式下SOC流失量最大,占总有机碳流失量95%以上;免耕、传统耕作、横坡垄作方式下SOC流失量在2018和2019分别占总有机碳流失量的68.3%、86.2%、56.6%和75.1%、90.6%、65.8%;而横坡垄作耕作方式下SOC流失量占比为40.2%。

图2 不同耕作方式下土壤SOC与DOC流失量对比Fig.2 Comparison of soil SOC and DOC loss under different tillage methods

2.4 有机碳流失与径流量之间关系分析

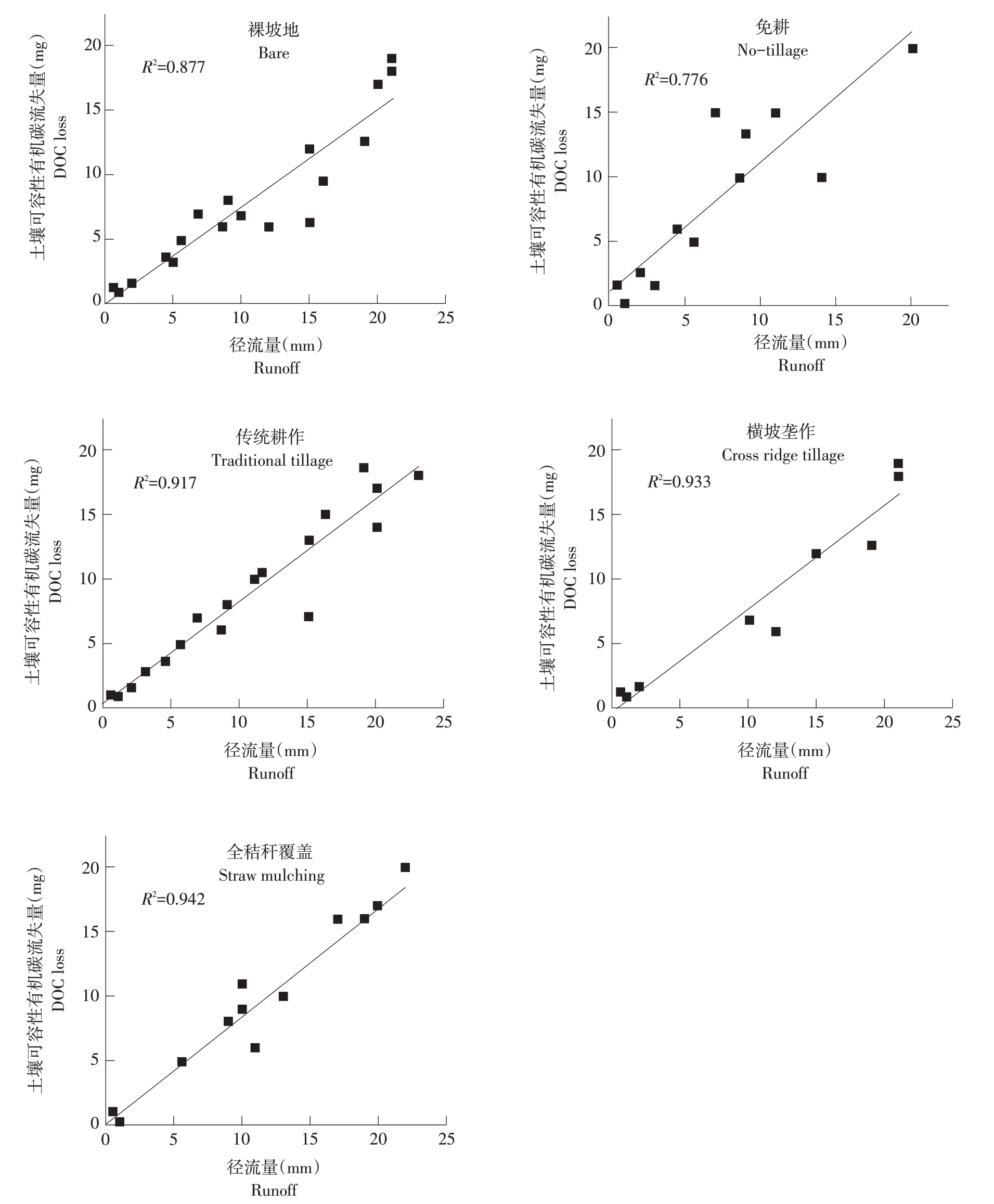

坡面径流不仅将泥沙带走,同时也带走溶解于径流中的物质[13-15]。DOC流失途径有两种方式,一种是径流在坡面迁移过程中导致的流失,另一种是流失泥沙中部分有机碳溶解于径流中而产生流失。因此,土壤DOC流失量与径流量及侵蚀量之间存在一定关系。对于土壤SOC流失来讲,径流为SOC迁移提供动力,因此需明确不同耕作措施土壤中SOC流失量之间关系。

2.4.1 次降雨土壤DOC流失量与径流量关系

由图3可知,在研究的几种耕作方式处理下,次降雨条件下,土壤DOC流失量与径流量均呈线性正相关关系。通过对次降雨中土壤DOC流失量与径流量关系研究发现,全秸秆覆盖方式下两者相关性最好(R2=0.942),依次为横坡垄作的方式(R2=0.933),传统耕作方式R2仍达0.917。

图3同时表明,裸坡地、免耕、传统耕作及全秸秆覆盖方式下DOC流失量随径流量增加略大于横坡垄作方式。

图3 不同耕作措施径流量与DOC之间关系Fig.3 Correlation between different tillage measures runoff and SOC

3 讨论与结论

由研究结果可知,免耕、传统耕作、横坡垄作及全秸秆覆盖方式下SOC年流失量分别为12.3、36.3、6.5及1.9 g·m-2,分别是全秸秆覆盖方式下6.47、19.1和3.4倍,仅为裸坡地对照下5.6%、16.5%、2.96%和0.8%;免耕、传统耕作横坡垄作及全秸秆覆盖方式下年均土壤DOC流失量分别为849、40、1.9及4.1 mg·m-2,仅为裸坡地对照处理的8.3%、39.4%、1.8%和4.0%。横坡垄作的土壤DOC流失量最少,裸坡地处理方式DOC流失量最大;建立裸坡地、免耕、传统耕作、横坡垄作、全秸秆覆盖方式下,次降雨DOC流失量与径流量关系式,不同耕作方式下裸坡地处理方式下土壤有机碳流失量最大,全秸秆覆盖方式下最小。耕作方式下次降雨DOC流失量均与径流量呈显著正相关关系。由以上5种耕作方式对土壤有机碳的影响上可看出,全秸秆覆盖耕作方式更有利于辽西低山丘陵区防治水土流失、增加土壤碳库存。

通过分析研究结果,明确造成坡面径流主要原因是土壤侵蚀[16-17]。在产生坡面径流以前主要是雨滴溅蚀,而坡面产流后起主导作用的是径流迁移[18-19]。辽西低山丘陵区降雨强度集中,初始产流时间较短。因此,造成水土流失的主要原因是坡面径流侵蚀,该研究结果与李忠武等在红壤坡地上研究一致[20]。从研究结果可看出,坡面产流与有机碳流失过程显著相关。除强降雨条件下有机碳流失率存在短时间峰值外,有机碳流失率随降雨历时增加而增大,与坡面产流过程一致,本研究结果与王文欣等在坡地覆盖物对SOC流失的研究结果持一致[21]。原因是坡面径流是土壤有机碳流失最直接动力,坡面产流特征必然影响土壤有机碳流失特征[22-23]。同时SOC主要因泥沙流失,免耕条件下选择性迁移突出[24],导致有机碳含量高土壤轻颗粒优先迁移,因而随坡面径流增加土壤有机碳流失率增大[25-26]。但本研究仅针对辽西地区特定气候方式下分析采集数据,具有地域局限性,对于其他地区仅供参考。