基于应用能力培养的电子测量课程教学探索

杨延丽,郑新旺,洪改艳

(集美大学 诚毅学院信息工程系,福建 厦门 361021)

自上世纪80年代以来,国际上高等教育开始强化应用型人才培养、强调实践教学。2015年10月,我国教育部、国家发改委、财政部联合发布了《教育部关于本科高校向应用型转变的指导意见》[1]。高校人才从宏观上分为学术型和应用型两大类。本科应用型人才培养突出实践能力、强化应用,理论教学与实践应用相互渗透[2]。应用型人才培养要以专业知识服务经济建设为定位,在专业知识基础上以培养实践能力、工程能力、应用能力为目标[3]。

诚毅学院作为地方性应用型本科独立学院,以培养学生的工程应用能力为导向,把应用能力培养作为学生的核心竞争力,立足于本地,教学、科研和社会服务紧密结合地方经济建设和社会发展需要。独立学院的本科生抽象思维能力、理解能力、逻辑分析能力较弱,学习主动性积极性不足,需要在教学上注意增加知识的应用,提升实践能力[4]。

1 教学改革背景

电子测量是我院电子信息工程专业在大三开设的课程,包括理论课28学时和课内实验8学时,该课程课时少、内容多、覆盖面广、前导课程多、理论性强、综合性强。课程涵盖误差分析与数据处理、电子测量技术、电子测量仪器等内容。该课程涉及时频测量、电压测量、阻抗测量、采样技术、锁相环技术、传感器技术、频率合成技术等,需要学习的测量仪器的原理和测量方法又各不相同,涉及的专业知识很广[5]。电子测量仪器学生很少接触,在不会使用仪器的情况下直接学习测量原理和测量技术,这对大部分学生而言是很困难的。综合电子测量的这些课程特点来看,对于教学是不小的挑战。

ARCS动机模式是凯勒(J.Keller)提出的,是以激励学生学习动机的系统化设计模式为基础提出的动机模式。该模式有四大要素:(1)引起注意,激发求知需求,激发兴趣和刺激好奇心;(2)切身相关,联结熟悉事物,满足学习者的个人需求和目标;(3)建立信心,提供成功的机会,建立学习者的信心;(4)感到满足,提供反馈与报偿,维持公平性与对等转移,学习者因为优异表现而得到内在或外在的鼓励和报偿。瑞士心理学家皮亚杰提出的建构主义理论认为:知识是学习者在一定的情境借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资源,通过意义建构的方式获得的[6]。

2 教学改革方案

根据电子测量课程的教学目标与课程特点以及学生的学情,我们对该课程尝试了多方面的教学改革,包括对教学内容进行梳理精简、运用ARCS动机模式设计教学模式、组建学习共同体、模仿工程项目流程开展设计性实验、让学生上台汇报成果、建立线上学习资源平台等。教学改革模式如图1所示。

图1 电子测量课程教学改革模式

3 教学改革实践

根据对前几届学生对电子测量课程的学习成绩分布、教学情况、学生反馈的情况,经教研小组研讨,对课程的重点教学内容进行梳理筛选,从培养实践能力、应用能力的目标出发,对重要知识点寻找案例、实例,依据ARCS动机模式的理论展开教学。在学生学习方面,组建5~6人为一个学习共同体的学习小组,相互协作开展课前课后的预习、作业、实验等学习任务,很好地弥补了课时不足带来的学习困难。学习共同体可以相互督促,合理分工,以团队的方式完成设计性实验、上台汇报设计性实验成果、开展线上线下讨论,从而提高了学习的参与度和积极性。另外,将课堂派平台上建立的线上教学资源平台,放入重点难点微课、仪器使用操作视频指导、课件案例资料,进行线上小测、线上讨论,统计作业完成情况、考勤等,这样可以为学生在课堂之外对知识点的理解、实验准备、完成作业提供充足的学习资源。

3.1 从实例出发进行理论教学

为了能够引起学生注意,在教学设计中注意实践ARCS动机模式理论,在每个重要知识点上都尽力寻找实例,引发注意,连接学生所熟悉的实物,让枯燥的、远离生活体验的理论变得与学生贴近、相关。例如在讲授数据处理与曲线拟合的内容时,引入新冠病毒核酸检测检验方法的实例开展理论教学。

新冠病毒核酸检测是将被测者的鼻咽拭子样品中的病毒分子,通过荧光定量技术扩增的方法一变二,二变四、四变八这样成指数倍的积累放大,扩增后通过荧光测量的方法检测病毒的含量,含量超过一定阈值可判断为阳性。病毒拷贝数的对数与Ct值(荧光信号到达设定的阈值时所经历的循环数)呈线性关系,通过已知拷贝数的生物标准品,制作出标准曲线。再将被测者样品的Ct值,代入标准曲线函数中,计算出样品中的病毒浓度。例如一组标准品数据(如表1),用表1的数据制作出如图2所示的标准曲线。假如被测者生物样品的Ct值为20.5,代入标准曲线方程,计算被测者样品的拷贝数:

图2 标准曲线拟合

表1 标准品拷贝数与Ct值表

将计算结果与阈值进行比较,从而判断被测者的核酸检测结果。这样通过实例的讲解,深化了学生对曲线拟合方法的理解。

在误差分析与不确定度的章节教学时,引入与学生之前的学习经验有关的案例,联结已有的知识和体验开展教学。

通常在产品质量检测中需要通过测量技术进行误差分析,采用不确定度进行表示检验结果。测量误差与不确定度既有区别,又存在关联。这些概念经常会弄混淆,为此引入测量实例进行讲解,一则进行概念辨析,二则进行具体的数据分析、计算,让学生掌握误差分析方法、不确定度的分析计算方法。例如引入游标卡尺测量长度不确定度评定、万用表测量阻值示值误差不确定度评定、数字电流表示值误差测量结果不确定度评定、电子台秤示值误差测量结果不确定度评价[7]、测量误差与不确定度在成品油检测中的应用[8]等案例,从这些实例的数据中讲解分析过程,建立数学模型→求平均值→用贝塞尔公式求标准偏差→求标准不确定度→不确定度评定→求自由度。然后让学生通过练习题辨析概念、掌握误差分析和不确定度评定方法。

进一步还可以利用EXCEL表格代替上述的一部分繁琐的计算过程,掌握更接近实际的质量检验、计量检测的工作方法。例如在A类不确定度评定中,将测量数据录入EXCEL表中,使用估算样本的标准偏差函数STDEV()函数、SQRT()函数来替代手工计算贝塞尔公式的过程。进一步还可以通过插入行和列的方法,设计出重复测量次数大于当前次数,测量组数大于当前组数的表格,快捷地得到重复测量次数为n,数据组为m的表格,观察实验标准差、合并样本标准差的结果变化,体会测量数据对测量结果的影响。

实例分析演示后,设计有梯度的任务、练习题,在这种相对轻松、有人帮助的学习共同体氛围中,中等层次的学生比较容易建立学习的信心,通过线上平台的统计功能对学生的参与度、完成结果进行统计,教师及时给予鼓励和肯定,逐渐形成正向的循环,增强学习者的成就感,增进好的学习体验。

3.2 强化应用能力的实验教学

实验教学虽然只有8课时,但是用实验教学串起整个课程的理论教学十分重要。从实验课中体会仪器原理、测量方法,将一知半解的理解知识在实验中动手实践,看到真实的实验现象,引发思考,能很好地促进对专业知识的理解和运用,提升学生的应用能力和实践能力。

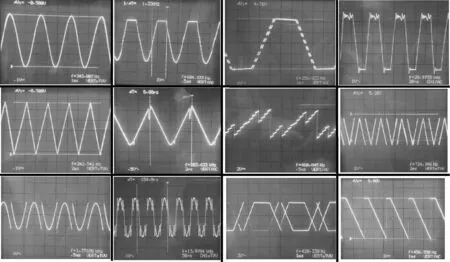

电子测量课程可以跟其他课程结合,促进专业课之间的知识融合与综合运用。比如跟单片机课程结合实现单片机信号发生器、单片机数字电压表、单片机数字频率计等。例如单片机信号发生器设计性实验,利用MSP430单片机开发板+DAC0832实现正弦波、方波、三角波、锯齿波、梯形波。线上教学平台上传单片机信号发生器实现原理、DAC0832工作原理、芯片接口电路等,学生在理解原理的基础上,自己动手对硬件模块进行接线(如图3所示),再进行软件设计,学生设计的单片机信号发生器波形如图4所示。

图3 学生作品

图4 学生设计的单片机信号发生器波形

学生观测自己设计出来的波形后,惊奇地发现自己“与众不同、形态各异”的波形,此时教师进一步引导学生思考为何会出现削顶失真、波形毛刺、重影、断续、变形等现象,促使学生从单片机软件BUG排查、硬件电路故障分析、电源设计等方面进行研究思考,进而提升研究解决问题能力、专业知识综合运用能力。

再比如与虚拟仪器课程相结合,实现简单的虚拟信号发生器。例如用Lab VIEW软件设计虚拟信号发生器,实现正弦波、三角波、方波、函数波,还可以调整波形频率、幅度、相位等参数,从而使学生对信号产生的原理有更深入的体会。学生设计的简易虚拟波形发生器如图5所示。

图5 学生设计的虚拟波形发生器

在进行这些实验设计时,并不是直接对所有学生布置同样的任务,而是采用培养工程能力为目标的实践教学模式,将任务以学习共同体为单位来布置。为了完成设计项目要求,学习共同体成员需要进行自主式、协作式、探究式的学习和实践,以此激发学生的学习动机与探索研究的欲望。此时再用工程项目开展方法讲授和小组分别指导的教学方法,引导学生模仿工程项目开展的流程,进行任务分解、成员分工、原理设计、硬件接线、软件设计、测试验证,基本功能实现后,继续交流总结、编写设计报告,上台汇报设计实验项目开展的情况、成果分享、答辩,设计中遇到的问题,解决途径和方法、获得的经验教训等[9]。

3.3 运用ARCS动机模式进行教学设计

电子测量的时域测量重点是示波器原理,该章节理论性强,要求学生的逻辑思维和分析能力要较高。如果教师在学生对示波器作用和使用方法还不熟悉的情况下就开始讲电子枪、X通道Y通道、时基电路、扫描环、触发电路、比较和释抑电路等,学生则难以接受和理解这么复杂的模拟电路的工作原理,就无法提起对示波器原理的学习兴趣。为此我们改用ARCS动机模式进行教学设计:(1)先进行示波器测量信号周期幅度实验,学生熟悉示波器用法后再布置示波器原理实验要求,引起学生注意并联结已有经验。(2)在线上平台上传视频和微课,例如X、Y通道单独工作显示的波形视频、示波器各模块原理微课(如图6),接下来让学生自己动手实验,学生发现按照实验要求的步骤动手操作是完全可以实现的,从而建立学懂这个章节的信心,消除畏难情绪。学生观看视频有了初步印象,然后自己动手用示波器显示一个点、一条竖直线段、一条横线段、横向动态图像、纵向动态图像、X和Y通道分别独立加入信号的图像、不同频率比的李沙育(Lisajous)图形等。(3)实验后把学生实验报告中的波形图片和实验过程中学生拍摄的波形视频,用在课堂上讲授示波器的工作原理,此时学生已经透彻理解了实验现象形成的原因,实验过程引发的疑惑得到了解答,由此使学生获得满足感和好的学习体验。

图6 线上平台资料

例如用“X-Y”模式分别显示示波器自带的1 KHz方波信号,和实验箱300 Hz正弦信号,将所显示图像对比,如图7所示,引发学生思考两个点和一条竖线形成的原因。用CH1通道测试信号发生器的0.6 Hz的正弦波形,此时示波器显示一个亮点动态移动,如果用笔画下该点运动轨迹,则是一个正弦波。此时将CH1通道的触发模式改为“X-Y”,正弦波频率保持0.6 Hz,此时屏幕上亮点横向往复往返运动,画下该点运动轨迹,则是一个横线段。保持“X-Y”模式,此时再将0.6 Hz正弦波信号换到CH2通道,此时屏幕上亮点竖直往复往返运动,画下该点运动轨迹,则是一个竖直线段。通过这三种方式的动态图像对比,学生能够初步理解示波器X、Y通道的工作原理,自己动手调出图像,直观感受带来的印象会非常深刻。

图7 X-Y方式显示方波和正弦信号对比图

回到示波器自动触发模式上,将信号发生器正弦波频率从0.6 Hz逐渐上调,依次调到12 Hz、36 Hz、60 Hz、90 Hz、120 Hz观察并对图像拍照,能够更加直观地观察到从亮点动态显示,到逐步成为线条动态显示,从这个过程学生能够体会到频率逐步增大带来图像的逐渐连续和稳定的过程,并引发思考这种现象的原因。如图8是120 Hz的正弦波的动态图像拼图。

图8 正弦波的图像形成动态

如图9所示是观察如何形成李沙育图形的波形图,用两台信号发生器调出频率和幅度相同的正弦波信号1和信号2,例如都是450 Hz,2 V,触发模式为“X-Y”,现将信号1接入到CH1通道,示波器显示一条横线;去掉CH1通道,将信号2加到CH2通道上,示波器显示一条竖线;同时接上CH1和CH2通道,调整信号1的相位,此时示波器显示一个缓慢变化的椭圆,变化中有一个时刻是正圆。从一条横线、一条竖线,再到一个正圆,这种学生动手操作且直观波形观察的方法,可以使学生很容易接受并深刻理解李沙育图形的原理。

图9 李沙育图形产生的过程图

3.4 教学效果分析

为了获得学生感受和评价,对接受本次课程教学改革2017级电子信息工程专业的学生发放了调查问卷,发放问卷89份,回收84份,问卷参与率94.3%。调查问卷统计结果如表2,从调查结果来看,此次改革的教学模块对学生普遍帮助很大,对于提升运用能力、工程能力起到了较好的作用。

表2 调查问卷统计结果

通过对部分接受此次课改的学生进行回访调查发现,学生对设计性实验环节印象深刻,对于拓展知识面、增强专业课程之间的连接、构建专业知识体系、开阔思维、增强创新能力方面大有益处。统计该届学生参加的竞赛获奖情况如下:全国大学生电子竞赛国家级一等奖1人次、国家级二等奖3人次、省级一等奖3人次,第八届福建省大学生工程训练综合能力竞赛省级一等奖2人次,福建省大学生智能车竞赛省级一、二等奖3人次。

4 结语

在电子测量课程的教学改革中,精简讲授知识点,将重要知识通过实际案例引入,引用时事热点、结合学生已有的知识经验,辅助线上教学资料促进学生学习。从ARCS动机模式出发,将理论性较强知识点的教学方式,改成动手实验和直观观察现象的方法,引发学生思考,再讲授现象形成的原理、仪器原理,这样能很好地帮助逻辑思维能力不强的学生对重点难点知识的理解和掌握。结合单片机技术、虚拟仪器等课程,开展理论教学和实验,以设计性实验要求为驱动,激发学生探索的兴趣,引入工程项目开展的方法,构建学生专业知识体系结构,达到工程教育的目标。课程教学改革提高了学生的理解能力、综合运用能力、工程实践能力,符合应用型人才培养的总体目标。