不同入路方式治疗跟骨关节内骨折的效果及对患者应激水平的影响

翁科捷,张育锋,邱雪立,陈树鑫,沈晖扬,刘成

伴有移位的关节内骨折是跟骨骨折的主要形式,保守治疗可能导致距下关节炎、畸形愈合和功能受损。尽管在手术治疗方面取得了进步,但仍无法避免长期后遗症、永久性残疾、生活质量显着降低和高社会经济成本[1]。最佳治疗方法的选择仍然存在争议,根据放射学特征、临床有效性和切口并发症方面的分析,微创及低并发症的方法是趋于最好的选择,并且应根据患者情况进行个体化和定制化的治疗,否则手术也难以取得很好的结果[2,3]。现阶段治疗跟骨骨折以传统的跟骨外侧L型切口入路多见,但随着微创理念与内固定技术的成熟,骨窦微创入路在临床颇受欢迎,其可直视后距下关节,有效避免了软组织创伤[1,2,4]。基于此,本研究特选取108例跟骨关节内骨折患者作为研究对象,分别采取跗骨窦入路(sinus tarsi approach,STA)与传统L型入路(extensile lateral approach,ELA)对其进行治疗,观察不同入路的效果及对患者应激水平的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年10月至2019年12月于本院接受治疗的跟骨关节内骨折患者108例。纳入标准:①经X线、CT检查确诊跟骨骨折;②初次且单足骨折;③已行消肿治疗。排除标准:①陈旧性骨折;②骨折前伤肢功能异常;③合并多发伤。依据入路方式的不同,分为观察组(STA术式,56例)和对照组(ELA术式,52例)。观察组男30例,女26例,年龄18~56(38.69±7.25)岁,SandersⅡ型40例,Ⅲ型16例,高处坠落伤32例,交通意外24例;对照组男29例,女23例,年龄20~55(39.01±7.33)岁,SandersⅡ型37例,Ⅲ型15例,高处坠落伤30例,交通意外22例。两组上述资料具有均衡性(P>0.05),可行比较。本研究已经医院伦委会批准通过。

1.2 方法

STA术式取患者外踝尖下方1 cm向第4趾骨轴线做一长4~5 cm的切口,切开皮下组织,行骨膜下剥离,并暴露距下关节。Ⅲ型骨折需先复位为Ⅱ型,然后行剥离子撬拨,恢复内侧后关节面。跟骨结节置入4.0克氏针并朝后下方牵引,待跟骨高度、Bohle角恢复以及跟骨内翻畸形矫正后,利用剥离子或克氏针进行撬拨复位,待复位满意后予克氏针行暂时固定,C臂机透视无异常后横向挤压跟骨使其恢复至正常宽度,剥离子压平跟骨外侧壁,使用锁定加压钢板,空心螺钉固定。

ELA术式将3枚克氏针置入固定距骨颈、距骨体、股骨、外踝,暴露骨折端,取出外侧的壁骨块,Ⅲ型骨折连同中间的骨折块一并取出,剥离子撬拨载距突骨折块,恢复后关节面,关节面软骨下予以克氏针进行临时固定,跟骨结节置入4.0克氏针,向后下方牵引,调整跟骨高度以及Bohle角,矫正内翻畸形,视情况予以患者适当植骨,复位满意后使用若干克氏针临时固定在跟骨内侧壁,C臂机检查后用锁定加压钢板固定。两组术后均给予预防感染、消肿止痛治疗,患肢抬高、制动、冰敷、加压包扎。

1.3 观察指标

①比较两组患者的围术期情况。②对比两组术后6个月的功能恢复情况。③术前、术后6个月行X线检查,对比两组跟骨宽度、高度、Bohle角、Gissane角的变化。④比较两组患者术前、术后1 d应激水平情况,采集患者空腹静脉血5 mL,采用酶联免疫吸附法检测疼痛应激指标P物质(SP)、神经肽Y(NPY)的水平,炎症应激指标白细胞介素-1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的变化情况。

1.4 功能恢复判定

依据美国足踝协会足部功能评分系统(AOFAS)[5],评分90~100为优,75~89为良,50~74为中,<50分为差。功能恢复有效率=(优+良+中)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0软件处理数据,计数资料用n(%)表示,行χ2检验,计量资料用(±s)表示,行t检验;P<0.05为差异具统计学意义。

2 结果

2.1 围术期情况

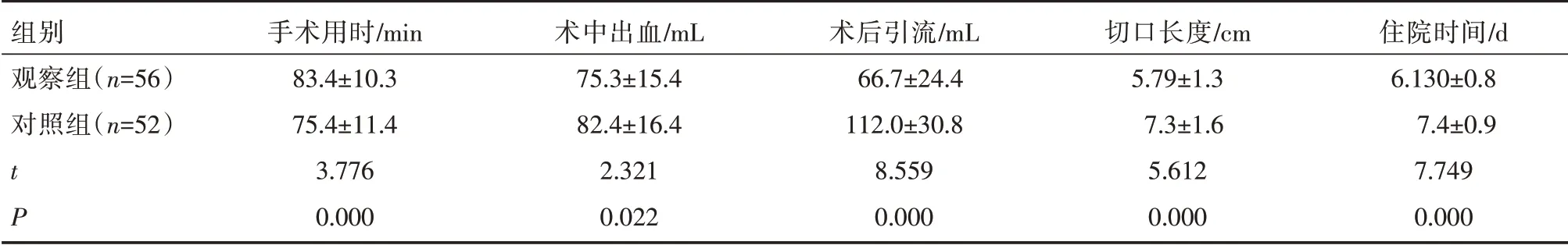

观察组的手术用时高于对照组(P<0.05),其术中出血、术后引流、切口长度以及住院时间均显著短于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组围术期情况对比(±s)

表1 两组围术期情况对比(±s)

组别观察组(n=56)对照组(n=52)t P手术用时/min 83.4±10.3 75.4±11.4 3.776 0.000术中出血/mL 75.3±15.4 82.4±16.4 2.321 0.022术后引流/mL 66.7±24.4 112.0±30.8 8.559 0.000切口长度/cm 5.79±1.3 7.3±1.6 5.612 0.000住院时间/d 6.130±0.8 7.4±0.9 7.749 0.000

2.2 疗效

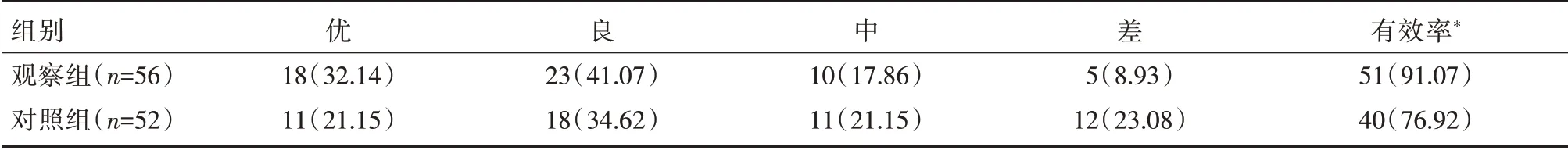

观察组的临床有效率显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后6个月功能恢复情况对比[n(%)]

2.3 影像学检查

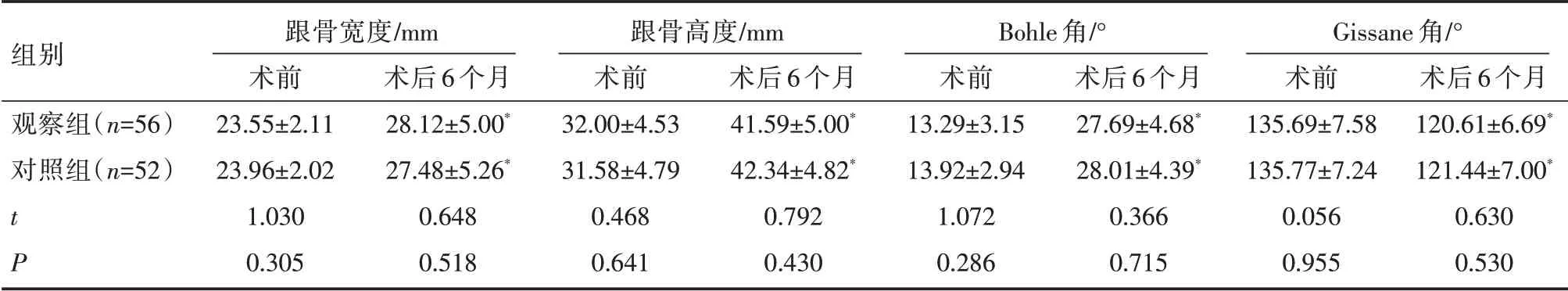

术前、术后6个月,两组的跟骨宽度、高度、Bohle角、Gissane角比较均无统计学差异(P>0.05);与术前相比,两组术后6个月的跟骨宽度、高度、Bohle角均明显升高,Gissane角显著下降(P<0.05)。见表3。

表3 两组影像学检查各指标情况对比(±s)

表3 两组影像学检查各指标情况对比(±s)

注:与同组术前相比,*P<0.05

组别观察组(n=56)对照组(n=52)t P跟骨宽度/mm术前23.55±2.11 23.96±2.02 1.030 0.305术后6个月28.12±5.00*27.48±5.26*0.648 0.518跟骨高度/mm术前32.00±4.53 31.58±4.79 0.468 0.641术后6个月41.59±5.00*42.34±4.82*0.792 0.430 Bohle角/°术前13.29±3.15 13.92±2.94 1.072 0.286术后6个月27.69±4.68*28.01±4.39*0.366 0.715 Gissane角/°术前135.69±7.58 135.77±7.24 0.056 0.955术后6个月120.61±6.69*121.44±7.00*0.630 0.530

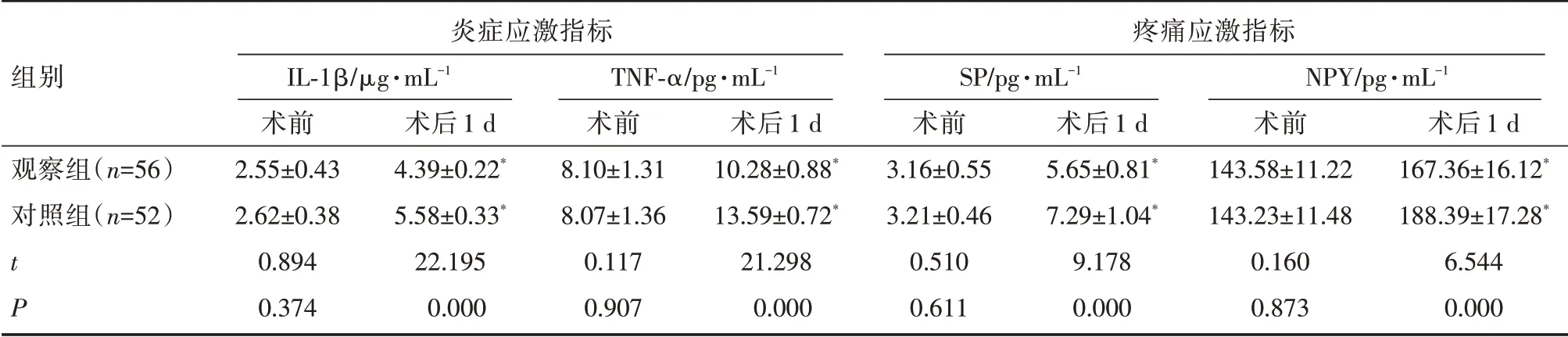

2.4 应激水平比较

术前,两组的血清IL-1β、TNF-α、SP及NPY水平比较无统计学差异(P>0.05);术后1 d,两组上述指标水平均较术前提高明显(P<0.05),且观察组的IL-1β、TNF-α、SP及NPY水平均显著低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者应激水平指标比较(±s)

表4 两组患者应激水平指标比较(±s)

注:与同组术前相比,*P<0.05

组别观察组(n=56)对照组(n=52)t P炎症应激指标IL-1β/μg·mL-1术前2.55±0.43 2.62±0.38 0.894 0.374术后1 d 4.39±0.22*5.58±0.33*22.195 0.000 TNF-α/pg·mL-1术前8.10±1.31 8.07±1.36 0.117 0.907术后1 d 10.28±0.88*13.59±0.72*21.298 0.000疼痛应激指标SP/pg·mL-1术前3.16±0.55 3.21±0.46 0.510 0.611术后1 d 5.65±0.81*7.29±1.04*9.178 0.000 NPY/pg·mL-1术前143.58±11.22 143.23±11.48 0.160 0.873术后1 d 167.36±16.12*188.39±17.28*6.544 0.000

2.5 并发症情况

观察组并发症发生率显著低于对照组(P<0.05)。见表5。

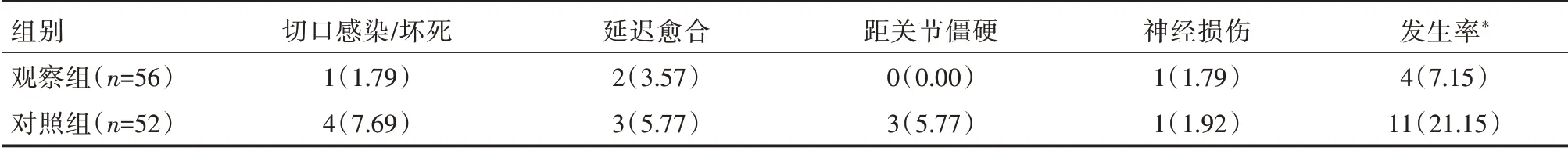

表5 两组并发症发生情况比对[n/(%)]

3 讨论

跟骨骨折的传统的固定方法是通过延长的外侧入路切开复位内固定,以往大多数移位型跟骨关节内骨折采用ELA。ELA术式皮肤切口呈L形,水平线达第五跖骨,垂直线位于跟腱与腓骨之间皮肤,切口直接达骨骼后形成厚厚的软组织瓣,皮瓣的近端伸展可暴露距下关节。ELA的主要劣势是损坏L形皮瓣角部的血液供应,该区域主要受跟骨外侧动脉接受血液供应,伤口感染和裂开的风险相对较高[6-8]。STA采用位于腓骨远端和腓骨肌腱前面的小切口,具有的某种微创复位和固定技术可减少STA相关的潜在并发症[9],因为较小切口理论上损伤腓肠神经和跟骨外侧动脉的风险较低[10,11]。STA通过皮下脂肪和筋膜解剖后,确定距下关节,并进行小关节囊切开可以很好地观察关节面以评估复位情况,但伤口严重污染、局部血运破坏或感染均可能会产生毁灭性的后果且很难处理[4]。

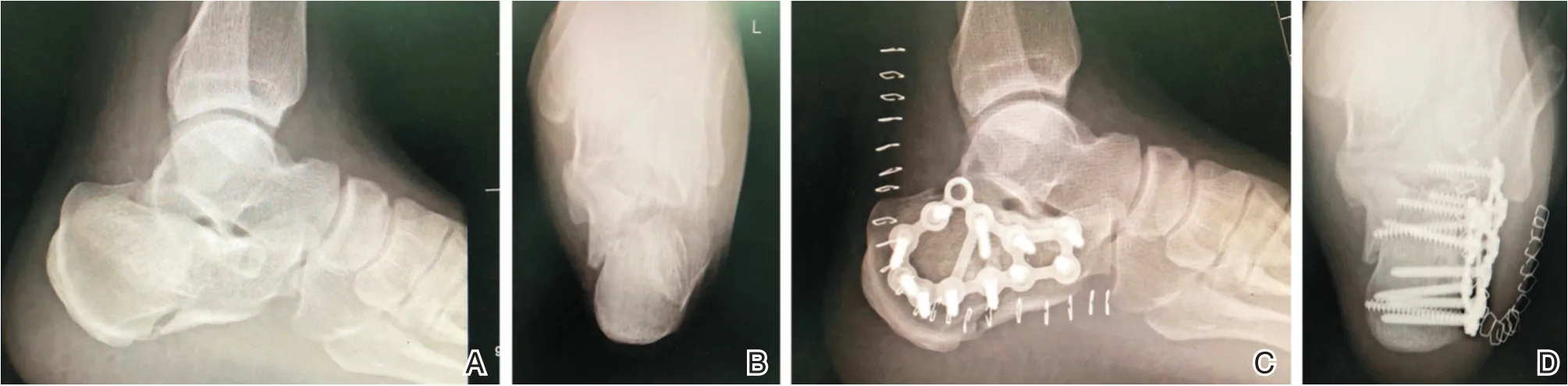

图1 经跗骨窦入路内固定治疗A、B:术前轴、侧位X线片,关节面明显塌陷骨折;C、D:术后X线,显示骨折对位线良好、关节面复位良好、角度、高度恢复

图2 行跟骨外侧L型切口入路A、B:术前轴、侧位X线片,显示骨折;C、D:术后即刻X线片,显示骨折对位线良好、角度、高度恢复,关节面复位良好

作者认为,ELA术中骨折线显露清晰,方便骨折复位,损伤腓肠神经的概率比较小,但ELA中关节面的暴露欠缺,创面剥离范围广,易破坏跟骨外侧的血供,钢板置入后可能撞击关节面而损伤软组织。STA在一定程度上结合了传统切开复位和经皮内固定术的优点,切口小、创伤轻,但STA术式对关节面损伤严重的患者难以将损伤部位完全暴露并复位,若固定无效,则会出现关节面塌陷、骨折移位、畸形愈合等情况。因此,本组病例中,STA组的术中出血、术后引流量、切口长度以及住院时间均显著短于ELA组,功能恢复情况优于对照组,提示STA的微创特性较好,手术切口小,对于皮肤软组织的损伤轻,故术后恢复较快,出院较快。但本研究中,STA组的手术用时显著长于ELA组,这与以往研究STA手术用时较短相反[4,12],可能与STA技术要求高、操作难度大有关,也与切口小、视野窄、跟骨及邻近组织结构复杂有关。本研究两组术后6个月的跟骨宽度、高度、Bohle角均明显升高,Gissane角显著下降,提示对于SandersⅡ型以及部分简单的SandersⅢ型,STA同样能够最大限度地恢复跟骨的解剖形态,充分暴露距下关节,进行关节面骨折复位,同时也能够进行侧壁减压,减轻术后腓骨长短肌腱撞击引起的疼痛,显露跟骨关节,使其外侧有足够的范围能够进行钢板固定,保证复位不失位。另外,本研究的结果还提示术后第1天观察组炎性介质水平均低于对照组,这表明STA术中创伤较小、术后疼痛感较轻。加上STA组7.15%并发症发生率明显低于ELA的21.15%,提示STA不需要对骨折周围的软组织进行长时间牵拉和大范围剥离,对骨跟血运影响小,术后不易引发皮瓣坏死和切口感染以及其他并发症。

但由于根骨复杂的解剖结构和骨骼周围脆弱的软组织、骨折的不同类型、学习曲线、患者自身的某些特点、研究的样本量和方法存在的偏差等,跟骨移位型关节内骨折报告的结果比较复杂,很达成一致的处理意见。Mehta等[4]报告,采用ELA的移位型跟骨关节内骨折较STA有更低的并发症和更快的手术时间。在接受ELA治疗患者中,软组织并发症(包括深部和浅表伤口感染)、腓肠神经损伤和皮肤坏死较STA更为常见。Zhuang等[13]报告384例移位性跟骨关节内骨折患者采用相同锁定加压钢板固定的ELA或STA治疗,两组在伤口并发症、Bohler角、Gissane临界角、步行-VAS和AOFAS踝-后足量表评分方面无显着差异,ELA和STA治疗移位性跟骨关节内骨折在伤口并发症、影像学和临床结果方面没有显着差异。Busel等[14]使用术后CT扫描评估STA和ELA在移位型跟骨关节内骨折中骨折复位质量的差异,研究纳入77例患者,STA的平均手术后住院为5天,ELA为14天,91.5%的ELA获得正常的Bohler角,而STA只有77.8%;ELA具有更好的整体还原质量。对于SandersⅢ型骨折,ELA趋向于更好的还原质量。总之,在本组病例中,STA较ELA减少跟骨骨折患者的手术创伤、加快其恢复、有效改善并恢复跟骨的解剖形态,降低应激水平。