不同类型住房资助的就业效应研究

——基于CHARLS项目的实证研究①

蒋荷新,倪 萌

一、引言

住房资助是一项旨在提升中低收入住房困难家庭或个人住房消费能力的福利政策,按资助形式可以分为货币型或实物型资助,按受资助者对所住住房的所有权可以分为租赁型或产权型资助。由于住房产品的特殊性,住房资助有别于其他消费型福利补助,其带有一定的生产性。政府期望通过缓解受助家庭或个人的住房困难,使家庭或个人有更多的精力用于教育培训或工作搜寻等方面,进一步提升人力资本积累及就业积极性,并通过一定时期的财富积累,提升家庭或个人在住房和其他商品消费方面的支付能力,从而实现家庭或个人的经济自立和向上流动,即通过政府的住房资助实现家庭或个人的“安居乐业”。从现有研究和政策实践来看,住房资助就业激励效应的发挥主要面临以下两方面的阻力:一是由于住房资助的发放有严格的收入准入标准,部分受助家庭或个人为了长期享受住房资助,可能会人为减少就业以维持低收入现状;二是长期以来房地产市场租金和住房价格的增速远远超出了受助家庭或个人的就业和收入增长速度,这导致受助家庭或个人即使增加了就业也无法在市场上租住或购买合适的商品房,所以使受助家庭或个人产生了长期依赖政府资助的意愿。因此,探索住房资助对受助家庭或个人就业行为的影响机制,提出优化现有住房资助模式的策略是一项值得研究的课题,本文将以中国健康与养老追踪调查项目(CHARLS)数据库为例对此进行分析。

二、文献回顾及研究假说

(一)住房资助对家庭就业的影响

有关住房资助就业效应的研究主要集中于租赁型住房资助,其中较有影响力的是基于施罗德(1)Mark Shroder, Does Housing Assistance Perversely Affect self-sufficiency? A Review Essay, Journal of Housing Economics, Vol.11, No.4(2002), pp.381-417.和奥尔森(2)Olsen, Edgar O.Catherine A.Tyler, etc, The Effects of Different Types of Housing Assistance on Earnings and Employment, Cityscape, Vol.8, No.2(2005), pp.163-187.等称为“新古典主义假说”模型的结论。该模型考察了按收入标准递减的货币型租赁住房资助对家庭就业的影响,该研究认为,由于住房资助收入对劳动供给的替代效应以及住房资助随收入提高而下降的“收入税”效应,货币型租赁资助必然会导致受助家庭减少劳动供给。租赁型住房资助的负向就业效应在定向安置的公共住房中表现最为明显:英、美等国以政府提供社会住房或公共住房的形式解决移民人口的住房问题,随之而来的福利依赖现象导致大量贫民窟的出现(3)Turner J.F.C., Housing Patterns, Settlement Patterns, and Urban Development in Modernizing Countries, Journal of the American Planning Association,Vol.34, No.6(1968).;杜雅丁等人的研究发现,居住在公共住房的劳动者可能会因较大的通勤成本导致失业概率增加(4)Duhardin C, Goffette-Nagot F, Does Public Housing Occupancy Increase Unemployment, Journal of Economic Geography, Vol.9, No.6(2009), pp.823-851.;福斯特尔的研究发现,接受住房资助家庭的收入相较于未接受资助的家庭出现了显著的减少(5)Forstall, Richard L., Richard P. Greene, James B. Pick, Which Are the Largest? Why Lists of Major Urban Areas Vary So Greatly, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,Vol.100, No.3(2009), pp.277-297.。国内学者朱德开基于合肥市新就业职工调查数据的研究也发现,受到住房保障优惠政策的新就业职工普遍存在收入水平低、就业积极性不高的问题(6)朱德开、徐成文:《城市新就业职工住房保障问题实证研究——基于合肥市新就业职工的调查》,《城市发展研究》2012年第19期。;崔光灿等的研究也证实了住房资助中存在“福利依赖”现象的结论。(7)崔光灿、廖雪婷:《产权支持与租赁补贴:两种住房保障政策的效果检验》,《公共行政评论》2018年第11期。

(二)住房产权对家庭就业的影响

另有学者研究了住房所有权对家庭就业行为的影响,该研究发现是否拥有住房也会对家庭就业产生影响。在这一领域影响较广的是1996年提出的奥斯瓦尔德假说(8)Oswald A, A Conjecture on the Explanation for High Unemployment in the Industrialized Nations: Part 1, University of Warwick Economic Research Papers,No.475(1996).,即住房自有率上升会导致更多失业,但是在很多实证文献中该理论未能得到证实。相反,很多学者研究发现,由于面临更大的经济压力,家庭通过贷款形式拥有了住房产权会提高家庭的就业意愿;戈斯和菲利普斯发现, 由于面临更大的经济压力,有住房按揭贷款的劳动者在失业后会更积极地寻找工作(9)Goss E P, Phillips J M. ,The Impact of Homeownership on the Duration of Unemployment, Review of Regional Studies,Vol.27, No.1(1997), pp.9-27.;科尔森的研究也表明,住房自有状况与劳动者失业的可能性呈现负相关,即拥有住房的劳动者往往更不容易失业(10)Coulson E, Fisher L. ,Housing Tenure and Labor Market Impacts: The Search Goes on, Journal of Urban Economics, Vol.65, No.3(2009),pp.252-264.。陈友华等在借鉴国外学者对“自有住房陷阱”研究的基础上,发现大城市自有住房不会给购房者带来“锁定”效应,但在有收缩风险的小城市中,自有住房的确会导致购房者和城市发展陷入“自有住房陷阱”(11)陈友华、吕程:《自有住房陷阱与中国住房因城施策》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2020年第22期。;刘斌等研究发现住房产权通过房奴效应和锁定效应提高了农民工的就业稳定性,即农民工在打工的城市有住房的话,其就业稳定性更高。(12)刘斌、张翔:《有恒产者的恒心:农民工住房状况与就业稳定性研究》,《西部论坛》2021年第4期。

(三)文献评述及本文的研究假说

从以上文献回顾可以看到,不同类型住房资助对受助家庭的就业影响不尽相同。总体来说,由于租赁型住房资助侧重于缓解家庭短期住房消费压力,因而其较易诱发受助家庭的福利依赖,从而使住房资助表现出负向的就业抑制效应;而产权型住房资助侧重于提升家庭长期住房获取能力,因而较易提高受助家庭的就业积极性,使住房资助表现出正向的就业激励效应。以较为典型的产权型住房资助共有产权房为例,由于大部分接受住房资助的家庭收入较低且他们的收入主要来源于就业,家庭收入的积累往往难以跟上住房价格的增速,因此,他们即使借助银行贷款也很难在市场购买产权住房。而政府提供的共有产权保障房与受助家庭共同拥有产权的形式不仅帮助家庭实现住房梦,而且可对其产生长期的就业激励,鼓励家庭在未来通过就业从政府手中购买更高比例的住房产权。

总之,租赁型住房资助(以下简称“租赁资助”)可能会对家庭就业产生一定的抑制作用,而产权型住房资助(以下简称“产权资助”)则会对家庭就业产生正向的激励作用,并且由于具备较高的就业增长潜力和收入增长预期,“产权资助”对就业的正向激励效应在较高教育程度的劳动者中表现得更为明显。据此本文提出如下假说:

假说1:由于存在收入替代和就业税效应,“租赁资助”可能降低受助者的就业意愿;

假说2:由于提升了家庭的长期住房获得能力,“产权资助”可能提升受助者的就业意愿;

假说3:由于存在更高的就业和收入增长预期,“产权资助”对较高教育程度劳动者就业的正向激励更为明显。

三、模型设定与数据选取

本文的实证数据选择了中国健康与养老追踪调查项目(CHARLS)数据库,该项目为代表中国45岁及以上中老年家庭和个人的高质量微观数据。本文选择该项目作为数据来源的理由如下:首先,我国早期的住房资助以家庭为单位开展,微观家庭数据比宏观统计数据更能准确地反映各变量间的关系;其次,CHARLS项目调查对象为中老年人,这一群体的就业偏好基本已经稳定,各类临时或偶发因素对其就业的影响较小,而住房资助是一项持续时间较长的资助,较有可能对其就业产生影响,因此也较易从中寻找两者间的相关性;最后,CHARLS数据样本覆盖面更广,样本选择更具代表性,据此得到的研究结论也更具有说服力。

由于住房资助主要面向城镇劳动者,因此本文在CHARLS(2015年)数据库的3.1万个受访者样本中选取了数据信息完整的3236个城镇户籍样本开展研究,研究所选用的数据信息包括家庭的住房自有状况、接受住房和其他福利资助的状况以及个人的就业、年龄、性别、受教育程度、婚姻、健康状况等。

(一)模型设定

本文实证分析的目的是验证住房资助对劳动者就业的影响,因此被解释变量为受访者的就业状态,解释变量为政府住房资助。为了区分不同类型住房资助对劳动者就业影响的差异,本文按前述标准将住房资助细分为“租赁资助”和“产权资助”,前者包括享受了政府租金补贴或租住租金优惠的政府保障性住房等的受访者,后者包括接受了政府征地或者拆迁补偿的受访者。由于解释变量“租赁资助”与就业之间可能存在内生相关性,即影响劳动者是否接受“租赁资助”的未观察到的因素也可能会影响劳动者的就业,反之亦然;但“产权资助”与就业之间的关系是单向的,获得征地或者拆迁补偿可能会对劳动者就业产生影响,而劳动者是否就业与能否获得拆迁或征地补偿不存在因果关系。因此本文将“租赁资助”设定为内生解释变量,在运用probit模型比较“租赁资助”和“产权资助”对劳动者就业影响差异的基础上,使用biprobit联立方程来处理“租赁资助”的内生性问题。

关于联合方程中的就业方程,被解释变量为劳动者就业概率,控制变量为影响劳动者就业的个体特征变量,包括年龄、性别、教育程度、婚姻状况等,考虑到受助劳动者的收入中可能还包括一些福利补助,因此我们将其是否获得城镇“低保补助”作为控制变量加入方程,最后将内生解释变量“租赁资助”加入方程,以此来检验我们的核心假设。关于“租赁资助”方程,劳动者是否接受政府“租赁资助”,主要与其收入水平相关,大部分劳动者的收入来源于就业,因此影响劳动者就业的因素同样可能对其是否接受“租赁资助”产生影响,所以我们将影响就业的个体特征变量全部加入“租赁资助”方程中,同时选择合适的工具变量,将影响“租赁资助”而不影响就业的因素予以控制。最后,本文参照Dujardin & Goffette-Nagot(2009)(13)Dujardin C, Goffette-Nagot F.,Does Public Housing Occupancy Increase Unemployment, Journal of Economic Geography,vol.9,No.6(2009),pp.823-851.构建了如下biprobit联立方程模型,以联合分析影响就业和租赁资助的因素。

令y1和y2分别代表可观测的劳动者就业以及“租赁资助”状态并定义如下:

(1)

(2)

其中,y*1表示影响劳动者就业概率的潜变量,y*2表示影响劳动者接受“租赁资助”概率的潜变量。潜变量的系统方程如下:

(3)

其中,X代表包括常数项在内的所有外生变量向量;Z代表本文用于解决解释变量内生性问题所选用的工具变量向量;α测定“租赁资助”对劳动者就业概率影响的系数估计值;β1、β2是用极大似然估计的系数;ε1和ε2代表两个方程的残差项。

如果我们假设劳动者接受租赁资助可能受到同时影响失业和“租赁资助”的未观察到的因素的影响,那么就业和“租赁资助”两个概率方程的残差(ε1和ε2)之间的相关性应该是非零的,两者的相关系数等于ρ12。此时内生性检验就等同于检验两个方程残差的显著性。似然函数可表示为:

P(yi1,yi2)=Φ[qi1(β1Xi+αyi2),qi2(β2Xi+γZi),qi1qi2ρ12]

(4)

其中,qij=2yij-1,当yij=1时,当qij=1;当yij=0时,当qij=-1。下标i代表个体i,j=1,2,Φ2为二元正态累积分布函数。

(二)变量选取和数据说明

1.变量选取

(1)被解释变量和解释变量

本文数据来源于2015年CHARLS数据库,我们选择劳动者是否“就业”作为被解释变量,用来表示其就业状态;解释变量“租赁资助”的取值来源于受访者对“是否用租金补贴支付房租”以及“所住住房是否属于政府保障房”等问题的回答;解释变量“产权资助”的取值来源于受访者对“有没有收到征地、拆迁补偿金”等问题的回答。

(2)工具变量

根据前文分析,解释变量“租赁资助”与被解释变量“就业”之间可能存在内生相关性,我们直接进行probit分析可能会使估计结果产生偏误,因此需要选择合适的工具变量来予以补充。寻找工具变量的关键是所找变量要与内生解释变量相关,但与被解释变量不直接相关。我们需要根据经验直觉和前人研究成果来寻找可能的工具变量,然后通过适当的检验来判断所选的工具变量是否合理。在参考相关文献和所用数据库的特点后,本文采用个体水平的工具变量。首先,考虑到“租赁资助”面向的是中低收入住房困难的家庭或个人,并且资助期限一般持续二年以上,本文所用数据来自2015年的CHARLS调查数据,上一轮调查时间点是2013年,时间跨度恰好为二年。因而上期接受“租赁资助”的家庭在本期继续获得资助的可能性较大,而上期获得资助对劳动者本期的就业则不存在确定的影响,因此本文将受访者上期是否接受“租赁资助”(简称“上期资助”)作为“租赁资助”的第一个工具变量。其次,政府提供“租赁资助”的对象主要是没有产权住房的家庭或个人,因此还可以从与住房状态相关的视角选择工具变量。考虑到我国家庭或个人购买住房时需要满足一定的条件,如拥有当地户籍,在当地工作并有一定期限的社保记录等,而近期迁入现居住地的劳动者大多只能以租房形式解决住房问题;同时,出于吸引人才促进地区经济增长的需要,各地政府已经将住房保障政策覆盖至这一群体,如很多地区公共租赁房的主要保障对象就是新增就业人口。这意味着近期迁入现居住地的劳动者更易获得政府提供的“租赁资助”,但在劳动力市场上则没有此类政策倾斜。因此本文将近期迁入现居住地的新增劳动人口(以下简称“新增劳动”)作为代表“租赁资助”的另一个工具变量。由于没有找到更适合的其他工具变量,本文最终选择了“上期资助”和“新增劳动”两个工具变量,并预期两者与“租赁资助”的相关系数均为正值。

“新增劳动”变量取值来自受访者对于“您什么时候第一次搬来常住地”的回答,本文将在本地居住期限小于两年的受访者定义为“新增劳动=1”,其余为“新增劳动=0”;“上期资助”的数据来源于受访者在2013年接受调查时的相关回答,本文将回答“使用租金补贴支付房租”以及“所住住房为政府保障房”的受访者定义为“上期资助=1”,否定或未做回答者定义为“上期资助=0”。

(3)控制变量

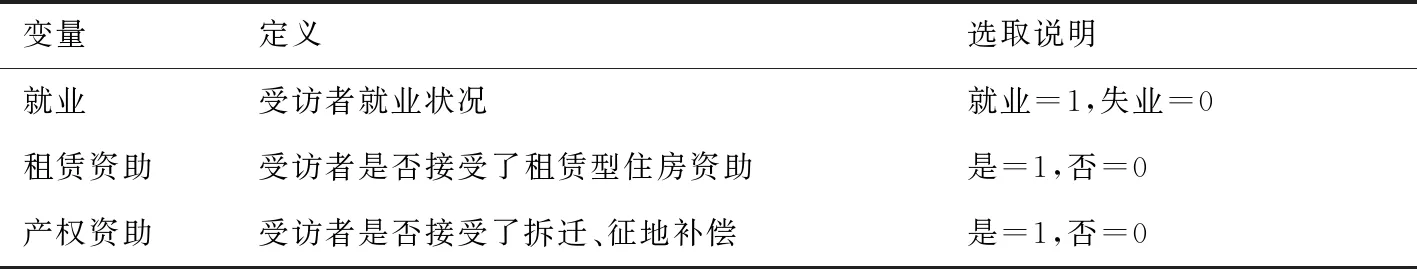

本文选取了被受访者的收入状况、个体特征、健康状况等因素作为控制变量,具体包括:是否接受低保补助、年龄、教育程度、性别、婚姻状况、健康状况、是否退休等,其中教育程度从低到高分为四类,其余变量的取值分为“是=1”或“否=0”两类。变量具体定义见表1。

表 1 主要变量定义

(续表)

2.数据说明

我国法定退休年龄为男性60岁和女性50岁(女工人)及55岁(女干部),但是受访者中超过法定退休年龄再就业的比例很高,在本文所选样本中,60—70岁劳动者的就业率达到了45%,65—70岁的就业率仍然高达40%,因此本文将样本年龄区间的上限设为70岁。另外CHARLS调查以家庭户主为单位进行,被调查者的配偶也被要求填写问卷,因而存在少量年龄在45岁以下的样本,本文对其进行了剔除处理,最终选择的样本年龄区间为45岁到70岁,样本总量为3236人。

为了更细致地分析住房资助对不同类型劳动者就业的影响,我们按教育程度对样本进行分组并进行描述性统计(见表2)。我们按“教育程度”分组的依据是,早期的住房资助主要面向最低收入住房困难家庭,其中主要为较低教育程度的劳动者,而随着住房资助政策的持续开展,政策的覆盖面已向更高教育程度的群体延伸。因此有必要通过对不同教育程度样本的分类研究,分析其对住房资助政策的就业反应,为后续政策的制定和完善提供实证支持。

从表2主要变量的描述性统计中可以看到,全样本的“就业”均值为0.596,即59.6%的受访者处于就业状态;分组样本中,中、高教育程度样本组的就业率最高,未接受正规教育样本组次之,最低的是初等教育程度样本组,其就业率分别为62.8%、61%和56%。

表2 主要变量描述性统计

从“租赁资助”均值来看,初等教育程度样本组接受“租赁资助”的比例最高,中、高教育程度样本组的比例最低。工具变量“上期资助”的均值也反映了同样的特点,初等教育程度样本最高,中、高教育程度样本最低,这体现了“租赁资助”的延续性。从“产权资助”的均值来看,接受“产权资助”比例最高的是初等教育程度样本组,最低的是中、高教育程度样本组。

再看其他变量,接受“低保补助”比例最高的是初等教育程度样本组,最低的是中、高教育程度样本组,这与接受“租赁资助”和“产权资助”的特点一致。中、高教育程度样本组的“新增劳动”比例明显高于整体平均水平,同时这一样本组的平均年龄明显低于整体水平。

根据表2数据,我们可以得到一个初步的判断,初等教育程度劳动者是各类资助的主要受益者,而中、高教育程度劳动者接受各类资助的比例最低。本文的样本选择较好地体现了住房资助主要面向城镇中低收入住房困难家庭的资助准则,这也意味着本文实证分析的结论将有一定的实用价值。另一个比较有意义的发现是中、高等教育程度样本中“新增劳动”比例远高于整体平均水平,这表明中、高等教育程度劳动者的流动性较强,近两年内迁入现居住地的比例较高,并且其平均年龄和退休比例也显著低于平均水平,这意味着这一群体具有较大的就业潜力,政府未来的住房资助政策可以对这一群体给予一定的倾斜。

四、实证分析结果

(一)住房资助对就业影响的probit模型分析

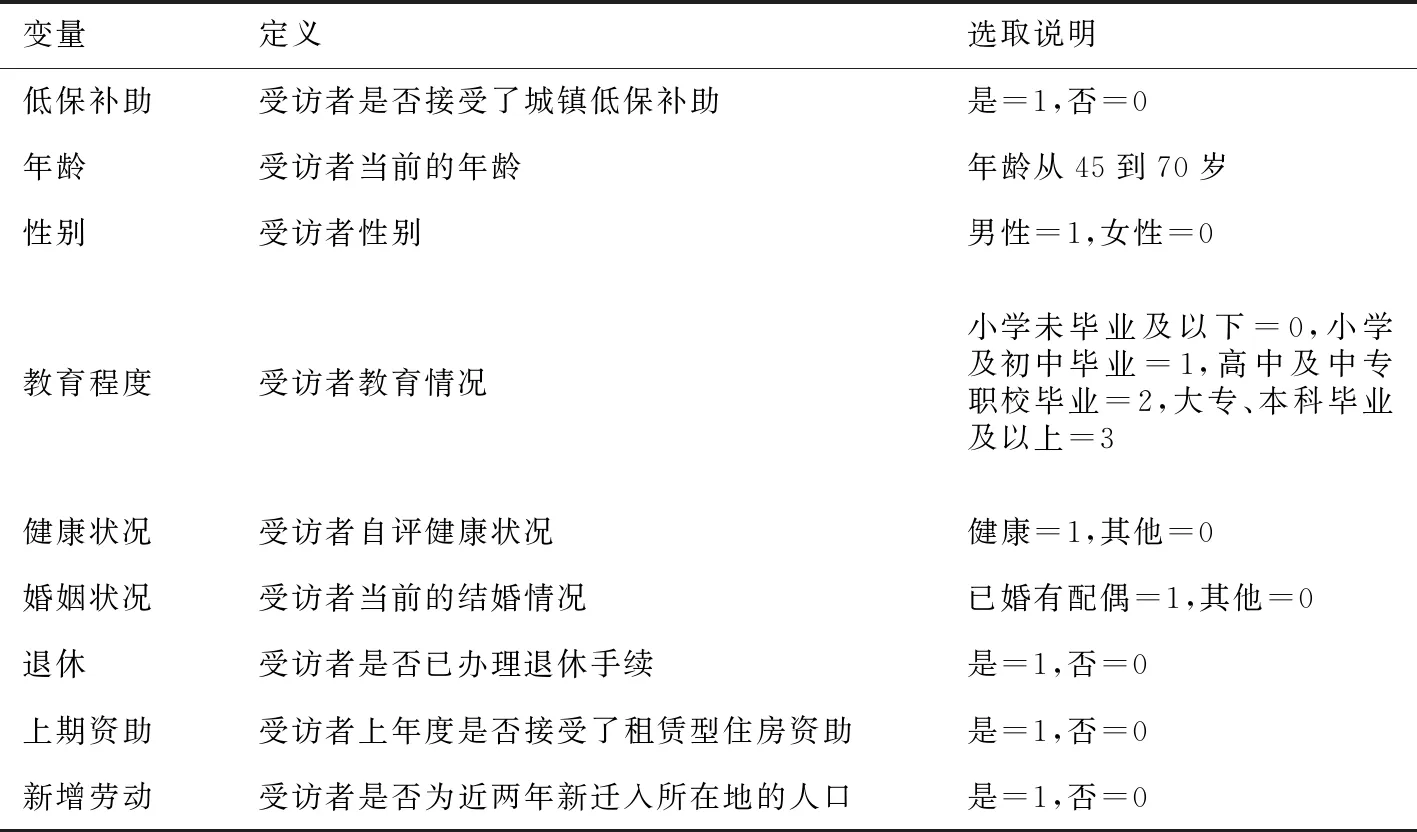

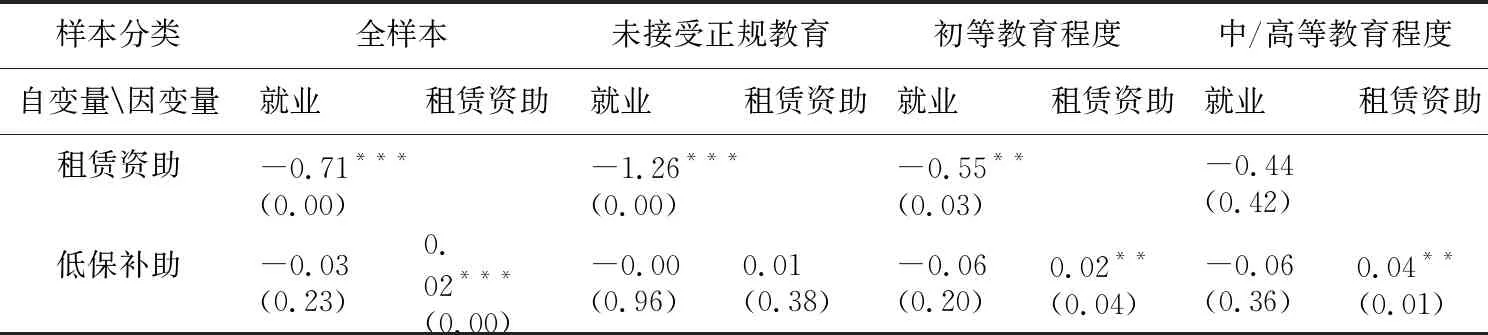

针对不同样本组的劳动者就业及影响因素进行的probit分析结果见表3。各种情形下“租赁资助”的边际效应系数均为负值,且均通过了显著性检验,这意味着接受“租赁资助”降低了受助者的就业概率(为方便表述,以下边际效应系数比较时均以绝对值后的数值进行)。其中未接受正规教育组的边际效应系数大于中、高教育程度组,但初等教育程度样本组的系数不显著,这意味着“租赁资助”对较低教育程度劳动者的负面影响较大。

表3 就业与住房资助:probit模型估计结果(边际效应)

“产权资助”的边际效应系数为正,其中,中、高教育程度组的边际效应系数大于初等教育程度组,但未接受正规教育分组的系数不显著,这意味着“产权资助”对较高教育程度劳动者就业的积极影响高于较低教育程度者。

在控制变量中,“低保补助”的边际效应系数为负,但在多个分组中不显著,这意味着人们是否接受“低保补助”对其就业的影响并不显著;此外,男性、已婚有配偶、更健康的身体等因素将提高劳动者的就业概率,而更高年龄、更高教育程度、已办理退休手续等因素将降低劳动者的就业概率。

(续表)

(二)住房资助对就业影响的biprobit模型分析

1.工具变量的合理性检验

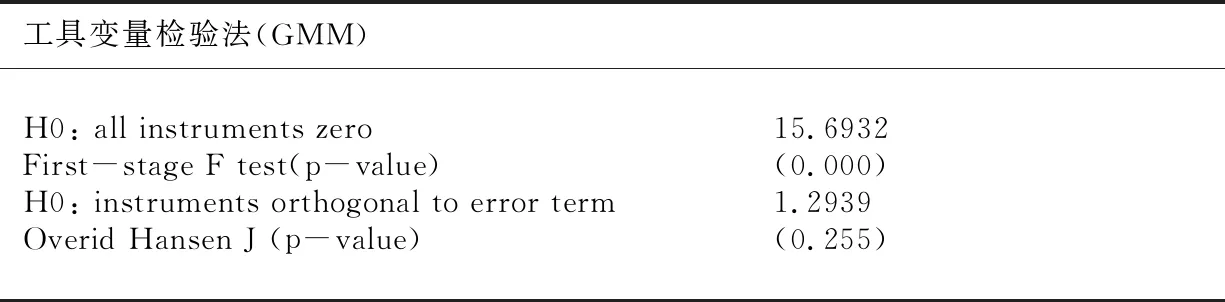

由于解释变量“租赁资助”与劳动者就业之间可能存在内生性,简单probit模型的结果可能存在偏差,因此本文将运用biprobit联立方程对两者之间的相关性展开进一步分析。根据前文所述,本文引进了“上期资助”和“新增劳动”两个工具变量用来替代内生变量,按照使用工具变量的要求,我们在实证分析之前需要对其合理性进行检验。合理有效的工具变量应满足两个条件:第一,在控制其他解释变量的情况下与内生解释变量偏相关;第二,与模型误差项不相关。为了验证工具变量的合理性,本文利用GMM估计结果进行弱工具变量和过度识别检验,检验结果见表4。“上期资助”和“新增劳动”两个变量均在1%的置信水平下显著,表明这两个变量与内生解释变量“租赁资助”存在显著偏相关;工具变量组合的F检验值大于10,它能够拒绝所有工具变量都为0的原假设,通过了弱工具变量的检验,符合工具变量合理性的第一个条件。在过度识别检验中,工具变量组合的p值远大于选定的显著性水平0.05,因此在5%的置信水平下接受原假设,即工具变量与就业方程的误差项无关,符合工具变量合理性的第二个条件,由此表明本文的工具变量选择是恰当的。

表4 工具变量检验(GMM方法)

(续表)

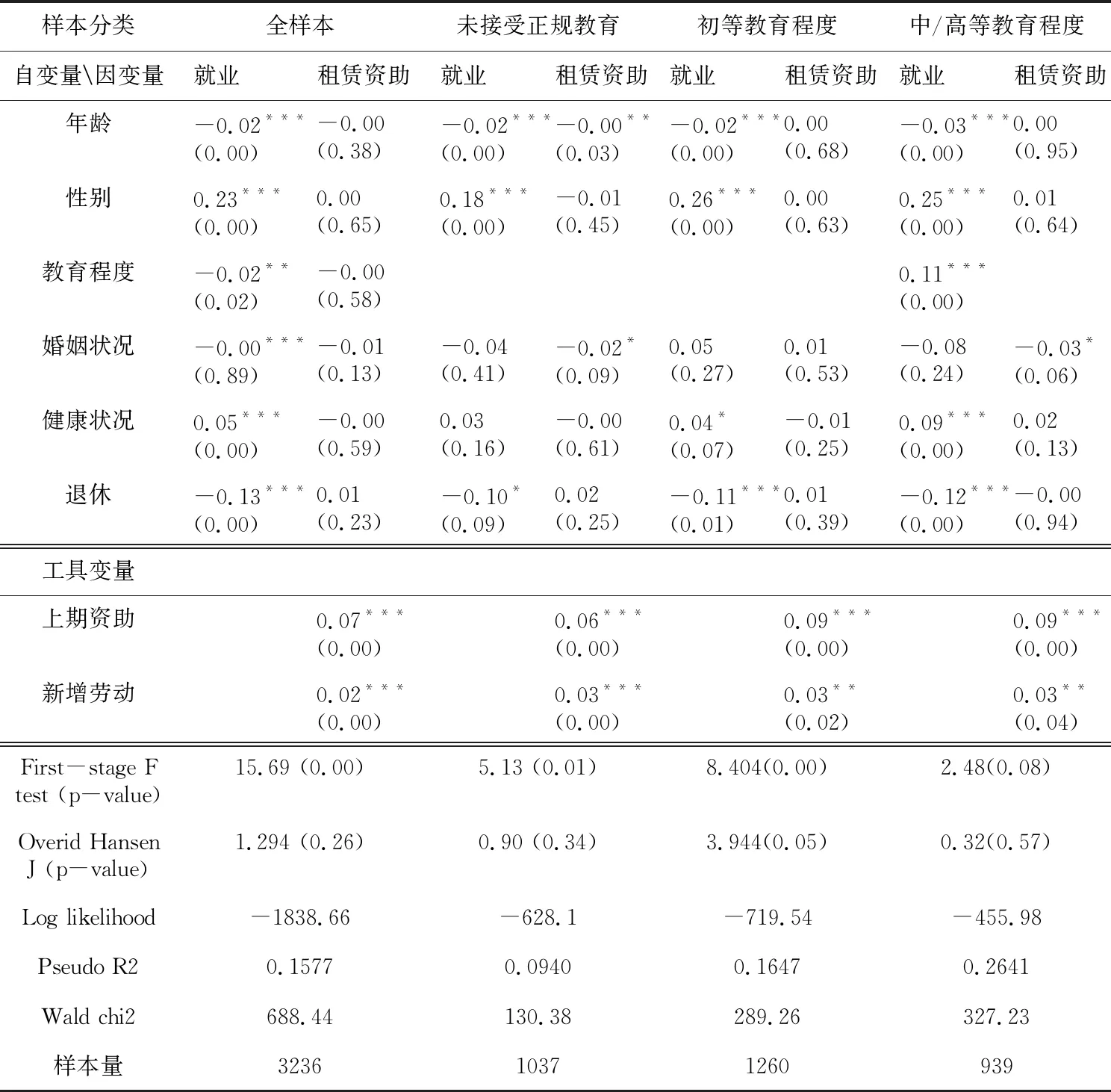

2.住房资助对就业影响的biprobit估计结果

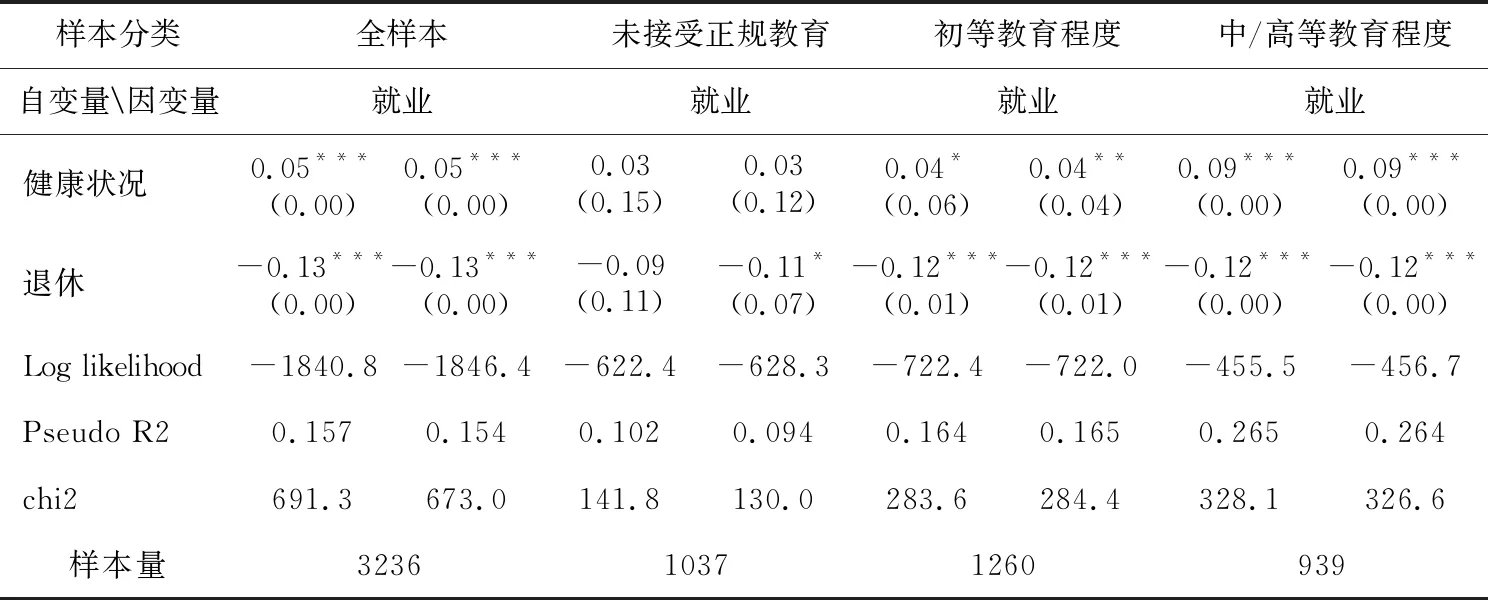

表5列出全样本和各分组样本的biprobit联立方程模型估计结果,对于就业方程,在所有样本组情形下,工具变量“上期资助”和“新增劳动”的边际效应系数均为正且通过显著性检验,与前文假设相一致,即上期接受“租赁资助”的劳动者的概率在本期有所提高,因此“租赁资助”中存在“福利依赖”的可能性;而随着我国住房保障政策覆盖范围的扩大,新增劳动人口更易获得政府的租赁型住房资助。

表5 就业与租赁资助biprobit模型估计结果(边际效应)

在控制了解释变量的内生性后,“租赁资助”与“就业”的边际效应系数依然为负,相关系数的绝对值有所放大,且在三个分组中均通过了显著性检验,这表明“租赁资助”的确会对劳动者就业产生负面影响,并且在受教育程度越低的分组中其负向效应越明显。

再来看就业方程中各控制变量的系数,与probit模型结果基本一致,“低保补助”的边际效应系数为负,但在三个分组中系数均不显著;更高年龄、更高教育程度和已办理退休手续等因素将降低劳动者的就业概率,男性和更好的健康状况等因素将提高劳动者的就业概率,但已婚有配偶对就业的影响并不显著。

从“租赁资助”方程来看,所有样本组中“低保补助”与“租赁资助”的相关系数均为正且通过显著性检验,这意味着接受“低保补助”会提高劳动者接受“租赁资助”的概率,因此这再一次验证了低收入住房困难家庭更易获得“租赁资助”的政策。而其余大部分控制变量的边际效应系数不显著,因此从统计学意义来看,这些因素对劳动者获得“租赁资助”的概率不产生影响。

(续表)

五、结论与建议

(一)基本结论

本文研究表明,住房资助对劳动者的就业行为存在显著影响,但租赁型和产权型住房资助政策的就业效应方向相反,并且它们在不同教育程度劳动者中的表现存在差异,上述结论很好地验证了前文的三个假说:

第一,租赁型资助会降低受助者的就业概率,并且劳动者上期接受“租赁资助”会提高劳动者本期接受“租赁资助”的概率。这一结论验证了“由于存在收入替代和就业税效应,‘租赁资助’可能降低受助者的就业意愿”的假说。

第二,产权型资助可以提高受助者的就业概率。这一结论验证了“由于提升了家庭的长期住房获得能力,‘产权资助’将提升受助者的就业意愿”的假说,在住房自有的预期下,劳动者为了提高对自有住房的支付能力而努力工作、增加收入。

第三,按教育程度分组的实证结果表明,租赁型资助对低教育程度劳动者就业的负面影响较大,而对高教育程度劳动者就业的负面影响较小,产权型资助则正好相反。考虑到高教育程度分组样本的年龄均值较低,这一结论验证了前文假说3“由于存在更高的就业增长潜力和住房自有预期,‘产权资助’对年龄较低及教育程度较高劳动者就业的正向激励更为明显”。

(二)政策建议

第一,将住房资助的重点放在提升受助者住房资产的获取能力方面而不是日常住房的消费能力方面。政府可以通过创新产权型住房资助政策,帮助家庭和个人以多种形式获得全部或部分住房产权,这不仅可以避免该类家庭出现福利依赖行为,还可以在较长时期内通过住房产权激励提高劳动者的就业意愿。

第二,将租赁型住房资助与职业培训等政策相结合。“租赁资助”对低教育程度劳动者就业的负面影响大于中、高教育程度劳动者,这意味着提高受助者整体教育程度可以降低“租赁资助”对受助者整体就业的负面影响,将住房资助与职业培训等政策捆绑实施可以实现相关目标,这也是英美等国较为常见的政策。

第三,产权型住房资助政策可以首先在中、高教育程度劳动者中推广实施。产权型住房资助涉及大量的财政投入,因此其大规模推广的可行性还受到财政预算的约束。考虑到中、高教育程度劳动者在就业增长潜力和住房支付能力方面存在一定优势,因此,在财政资源有限的情况下可以首先在中、高教育程度劳动者中推广产权型资助,在形成良好的进入、退出机制后再扩大至更多受助对象。目前部分地区实行的共有产权保障房的实践可以较好体现这一理念。