明清之际儒学之德的公共性与约束性发展

——方以智会通道法以卫德的思考理路及其意义

张昭炜

(武汉大学 中国传统文化研究中心, 湖北 武汉 430072)

道德与法治是现代社会文化建设的重要内容,两者协同发展,可各尽其所长。在中国传统文化中,儒学尚德,以道德典范带动社会伦理道德建设;法家崇法,注重规则与约束,乃至异化为惨刻酷刑,为儒学所拒斥。儒法两家总体上表现为柔性之德与刚性之法的对峙,但可以通过黄老学派《鹖冠子》中的道法思想化解这一对峙。当然,儒学亦有重法传统(1)专题研究成果如俞荣根:《儒家法思想通论》,北京:商务印书馆,2018年。,如《礼记·坊记》“礼以坊德,刑以坊淫”、荀子“隆礼重法”,由此传统,儒学在发展法的规则与约束基础上,可以实现德法刚柔并济,明末清初的方以智便是开拓此进路的杰出代表。

与明清鼎革之际的政治危机并存,儒学亦面临道德危机,孔孟称乡愿为“德之贼”(《论语·阳货》、《孟子·尽心下》),而明清之际乡愿亦难求:“乡愿以苟可之意见窃弥缝之嗜欲,然护名附教,坊表犹相安也”,“使今日而十有五愿,亦太平矣”(2)方以智:《中告》,《易余(外一种)》,张昭炜整理,上海:上海古籍出版社,2018年,第51页。。从宋明理学的存理灭欲来看,理与欲如水火不容,乡愿“窃弥缝之嗜欲”,这既不符合程朱理学的天理,亦丧失陆王心学的本心、良知,可谓是背离了儒学之德。孔孟创学立说,以高标准立德,将“德之贼”的乡愿拒之儒门之外;方以智正视乡愿,以图天下太平,由此折射出儒学的衰落。从德与法的界限而言,乡愿是儒学之德辐射的末端,乡愿乱德,但不乱法,能守住法的底线。当儒学堕落至以乡愿护名附教时,这几乎将其奉行的伦理道德逼到了绝境。危机与机遇并存,当病入膏肓时,亦是迎来新发展的良机。方以智亲历崇祯、弘光、永历政权,且深入政权核心,明亡的教训刻骨铭心;他又有深厚的阳明学与朱子学背景,深知儒学之病,“天地间生生而蠢蠢也,奈何不救?”(3)方以智:《象环寤记》,《易余(外一种)》,第224页。他“操心也危,其虑患也深”(《孟子·尽心上》),“烹雪炮漆,以供鼎薪,偏教医活死麒麟”(4)方以智:《附录》,《易余(外一种)》,第215页。据《春秋公羊传·哀公十四年》“西狩获麟,孔子曰:‘吾道穷矣?’”,“偏教医活死麒麟”中“麒麟”代指儒学。。如同借佛学之超越(雪,雪山,代指佛学)以去儒学之泥迹、用庄学之怒化(漆,漆园吏,代指庄学)以激儒学之懦弱,方以智将公共性的道与约束性的法作为药(5)为避免引入过多论证,本文所论之法不包括法家之法。,疗救儒学,重塑儒学之德,可以说“烹道炮法,以供鼎薪,偏教医活儒之德”。

一、道法相生

方以智引法救德,以道缓冲,可避免德与法的直接对抗。道的意义在于拓展德的公共性,“‘道’者,指共由之路”,“无非是而有公是者也”(6)方以智:《译诸名》,《东西均注释(外一种)》,庞朴注释,北京:中华书局,2016年,第238页。。这个定义破除了道家之道向重玄发展的神秘性,凸显了道的公共性;扭转了道的自然无为,落脚于实在的“共由之路”。此“道”与儒家之“德”对接,可促进儒学道德的公共性升级(7)张昭炜:《以公共性为特征的现代伦理学萌芽——方以智论道德体用及公私》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2021年第1期。,道生德,道亦生法,道赋予法以公共性,以此带动道、德、法的现代转型。

中国哲学传统的“道生法”源于黄老学派(8)“《鹖冠子》是战国后期楚国黄老道家的重要作品,此书长期受到冷落,近来由于马王堆《黄帝四经》的发现,参加帛书整理的学者开始注意到它与《鹖冠子》的关系”,“《文子》、《鹖冠子》与它的内在联系最为密切,两书与《四经》重出互见之处触目皆是”,“《鹖冠子》征引《四经》多达十七处”(陈鼓应:《先秦道家研究的新方向》,陈鼓应注译,《黄帝四经今注今译——马王堆汉墓出土帛书》,北京:商务印书馆,2013年,第4、23、23页)。。据《黄帝四经·经法·道法》:“道生法。法者,引得失以绳,而明曲直者也。故执道者,生法而弗敢犯也,法立而弗敢废也。”又据《鹖冠子·兵政》:“圣生道,道生法。”(9)此处“圣”可换作“法”。据《鹖冠子·能天》“道者,通物者也;圣者,序物者也”,按照“序物”理解,圣是法的制定者,以法来序物。方以智当然未见《黄帝四经》,而《鹖冠子》常被当成伪作,但他以《鹖冠子》作为道法思想的重要来源,显示出他敏锐的哲学眼光。他先引入君臣喻:“道之于法也,有似乎君之于相,然非君之于相所可比也。道若臣其法,法又宰其道,而道实与法同处者也。”(10)方以智:《非喻可喻》,《易余(外一种)》,第213页。“相”为臣,道法如君臣,又如主仆(奴)。君统臣,道统摄法,这是第一层关系;道法关系又超越君臣,“法又宰其道”,法立而成为君,道为臣,这是第二层关系。两层关系统合,道法互换,亦可推出“法生道”,并发展成道法一体。“然非君之于相所可比也”,可比性在于君统臣(第一层关系),不可比性在于臣亦统君(第二层关系)。道法的双向生成将导致:法虽然源于道之母体,却获得独立性与主宰性,并反向生成道。从先秦诸子学派来看,黄老学派源自道家,道生法;荀学转为韩学,德成法;综合两者,则是道与德生法。引入君臣喻的第二层关系,则是法生道与德。

道法君臣喻表现为“道实与法同处”,即道与法并置(11)“同处”即是“同时”出现:“圣人视天地间神之与迹、道之与法,一条一理,一黕一影,皆具此同时之六象焉,皆具此同时之离即断常焉,皆具此同时之十错十综焉。”(方以智:《反对六象十错综》,《易余(外一种)》,第80页)从“神之与迹”来看,道如无形之神,是余之体;法如有形之迹,是正之用。神表现出余体的深密、不可测,迹表现出可识别、可循持。道法如条理,条如纲,理如目。道法亦如黕影,黕表现出道之玄冥幽深的状态,为穆然,恍若有物;法之影从属于道之形,如森然。综合神迹、条理、黕影,道法的关系更为丰富。道法同时俱存,既可离断分别,又共为一体,“同时”可理解为并置,即统辨、同异、成毁同时出现。兹以同异、成毁为例说明:“门牖,宅之门牖也,堂室,宅之堂室也,同象也。堂自堂,室自室,门自门,牖自牖,异象也。”(方以智:《反对六象十错综》,《易余(外一种)》,第78页)“门牖”与“堂室”相当于道与法,二者属于一宅,同时出现,这是并置;“门牖”与“堂室”各自独立,各有其存在的价值,由此道与法各得其用。“堂兼室,室兼堂,门兼牖,牖兼门,此宅之成象也;栋梁不可为阶壁,阶壁不可为栋梁,此宅之毁象也。毁宅之中,具有成象;成象之中,具有毁象。同不毁异,异不毁同。”(方以智:《反对六象十错综》,《易余(外一种)》,第78页)“成”为相兼带之义,通过道兼带法、法兼带道,由此而共同促成一体;“毁”是相互独立,在各自独立中,将一体分割,从而并置,各得其用。将道法关系解释为同异、成毁之后,再进一步,便是超越同异、成毁,毁中有成,异中有同,反之亦然,由此将道法之辩展开得更为丰富。,这还可借助四时喻说明:“三时以冬为余,冬即以三时为余矣。”(12)方以智:《小引》,《易余(外一种)》,第1页。冬是余,春夏秋三时是正。四时更迭,组成一环。从一环整体来看,冬与三时并置:春夏秋发舒展开,为“正”用;冬收敛闭藏,为“余”体。相对于发舒的正用而言,冬之余体是多余、无用之物,以此再看道法关系:“法者,道之余,法立而道转为余,以神其用矣。”(13)方以智:《小引》,《易余(外一种)》,第1页。道为正,道体现自主性、独立性,人与物皆沿“共由之路”而行,法多余无用,法为余;反之,法为正,法体现主导性、强制性,皆依法而行,道亦为多余无用之物,道为余。如同三时以冬为体,冬之收敛闭藏是涵养、壮大余之体,以此展开三时之用,当道或法作为余之体时,表现为“无用”。余之“无用”不是毫无价值,恰恰相反,而是具有用的最大价值,实乃无用之大用,能够“神其用”:不仅能够转化为用,而且用如神。从四时喻来看,余之体如闭关,在闭关中涵育积聚,以期出关时能够满足长途旅行之需。“无用”是余之体的沉寂;“神其用”是唤醒余之体作为主宰,主导诸用。

道法互余,由于“正”与“余”共同组成一个整体,由此道与法共为一体:“即余而一其体用者也。”(14)方以智:《小引》,《易余(外一种)》,第1页。君臣喻的双向关系可推出道法互为体用,亦可以说道法“一其体用”:“道以法用,法以道用,全用全体。”(15)方以智:《通雅·疑始》,《方以智全书》第1册,上海:上海古籍出版社,1988年,第80页。道法互为体用,并可升级为“全用全体”:“全用”是在“用”的基础上融合了体;全体是在“体”的基础上融合了用。道之体融合了法之用,道具有了法的秩序与威严;法之用亦融合了道之体,表现为道的“共由”与公正。

与道法君臣喻“互主”类似,方以智突破了黄老学派单向性的“道生法”,发展成道法“互生”:“法生于道,而法能生道。”(16)方孔炤、方以智:《系辞上传》,《周易时论合编》,郑万耕点校,北京:中华书局,2019年,第1170页。“法生于道”是正生;“法能生道”是返生,返回式生成,即子产母,或者说是反生,反转正常母生子的生成方式。道法相生的双向性类似于君臣喻的“互生”,并可展开为丰富的生成关系:“法生于道,而法能生道,何也?曰:芝菌不根而成,蝤蛴不母而育,不死之榕,枝复生根。非独此也,稼也反生,仁先芽而后荄,实悬于枝而为树本,此非枝之自生本乎?”(17)方以智:《法能生道》,《易余(外一种)》,第120页。仁树喻显示出生成的回互:正生是核仁发芽生根荄,长成大树,核仁为道,树为法,这是道生法;返生是树为法,仁为道,树生果实,果实孕育核仁,这是法生道。这两次生成勾连成环,依次递进,则是道生法,法生道,道又生法,法又生道。在递进生生中又可叠加量,“道同法异”(18)方以智:《易余目录·约药》,《易余(外一种)》,第13页。,并发展出“道”之体的一源性与“法”之用的多样性。又如芝菌、蝤蛴与榕树的生成方式:芝菌是灵芝,灵芝通过菌丝或孢子繁殖,是“不根而成”;蝤蛴是天牛的幼虫,天牛产卵方式是雌虫用产卵管在树皮缝隙内产卵,卵及幼虫隐蔽,且幼虫发育周期长,古人很可能未发现产卵的过程,认为它不需要母体生育;榕树不需要经过核仁,直接在树枝生根。这三种特殊的生成方式表现出“生”的多样性,其多样性可以转用到道法的双向生成,充实正生与返生。仁树喻(荄—树—核仁—荄)可以简化为榕树喻(树—根—树)的生成方式,这是道法更直接或浓缩的生成方式;而灵芝不需要经过根,通过菌丝、孢子等隐秘的方式生成,古人理解的天牛之生超越了母产子的常识,灵芝与天牛喻加深了道法相生的神秘性。多样性的生成思想直接来源可追溯到方以智的外祖吴应宾,“先外祖曰:道之生物,非若祖父子孙也,生之而与之同时者也。道之成物,非若工于器也,成之而与之同体者也。道之函物,非若筐于实也,函之而与之同处者也,无先后、能所、内外而一者也”(19)方孔炤、方以智:《系辞上传》,《周易时论合编》,第1167页。。道生法,如同不母而育,超出正常的人类繁衍的方式。在祖父子孙的生成方式中,祖父与曾孙、玄孙还有可能同堂,但由于人的寿命限制,祖父与云孙、仍孙很难在同一时空相遇,而道生法是“生之而与之同时”,即道与法出现在同一时空中。同样,道成物的方式不像工匠与器物的分隔,而是工器一体,即创造者与被创造者一体,道法在生成中仍保持一体。筐实关系显示出道包容法,被包容者同样可以反包容,即法包容道。吴应宾所言三喻指向道与物,法为一物,由此之故,三喻均适用于道生法;德亦为一物,道生法的多样性亦可用于道生德。综上,方以智阐发的道法关系有三个基本点:第一,道法互主;第二,道法互生,生成方式多样;第三,道法并置。

二、作为道法底色的“於穆”之德

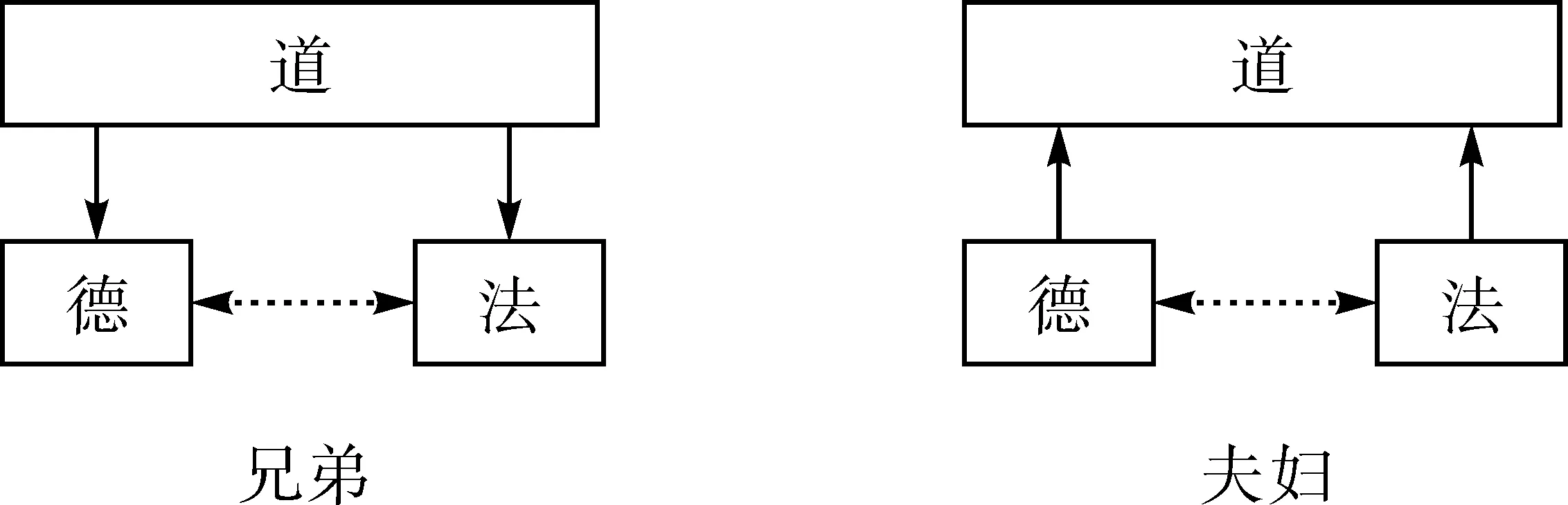

(图1) 道生德法图 (图2) 德法生道图

在方以智哲学的互余语境中,由道与法关系可以推出道与德、德与法关系:道生法,道亦生德,道是德、法的共同母体,德与法如兄弟,本是同根生,如图1所示;法生道,德亦能生道,道是法与德共同生成之子,可将德与法视作父母(夫妇),如图2所示。

由图1“道生德法图”可知,德与法如兄弟连理情深,同源于道,换言之,道是德与法联系的纽带;由图2“德法生道图”可知,德与法如夫妇并蒂深情,德之柔与法之刚同时赋予道,从而使得道兼具刚柔。然而,实际的德与法的关系并不融洽,表现为兄弟反目成仇、夫妇相爱相杀,这应当是受到儒法之争的影响。法家以“法”为核心,“韩子引绳墨,切事情,明是非,其极惨礉少恩”(《史记·老庄申韩列传》)。法的“惨礉少恩”背离了儒学的仁义恩情,导致德与法对峙。“杀戮之谓刑,庆赏之谓德”(《韩非子·二柄》),法家之“德”具有功利性,且与刑并列。儒家之德与法家之法的分歧,影响到儒学内部“德”与“法”的分裂,可借助“道”的共通性来弥合“德”与“法”,如傅山批注《鹖冠子·世兵》“明者为法,微道是行”:“法固当任,若内不以道消息之,唯有惨刻耳。”(20)傅山:《鹖冠子精语》,《傅山全书》第5册,太原:山西人民出版社,2016年,第154页。道可以消解法的惨刻,不仅有利于道法关系的融洽,如韩非《解老》、《喻老》,而且还可以滋润德法关系,如“夫道者,弘大而无形;德者,覈理而普至”(《韩非子·扬权》),覈理之德具有法的特质。由德至法,曲折地表现为由德至道,由道至法,借助道,德法互通;由法至德,曲折地表现为由法至道,再由道至德,借助道的公共性,德被赋予法的约束性。方以智认为:“道自以理法之极,奉德行神明之人;德自以理法之枢,宰其全用全体之道。”(21)方以智:《体为用本用为体本》,《易余(外一种)》,第124页。法之极出于道,法以最终实现“共由”之道为终极指向。从传递性来看,道生法,法至德,道将法的约束性奉于德,德握法之枢以宰道,德是连接道与法的媒介。以德为中心,德是道法相生的要枢,法与道围绕德展开。从烹炮制药而言,相当于以道与法为药,医治德之病。从德自身的发展来看,相当于为德增添了道法的双翼,使得德可以笼括道法,有利于德向公共性与约束性发展。

儒学之德具有生生不息的特性,据《中庸》:“《诗》云:‘维天之命,於穆不已!’盖曰天之所以为天也。‘於乎不显!文王之德之纯!’盖曰文王之所以为文也,纯亦不已。”文王法天之德,表现为“於穆不已”。德的“於穆”隐微之义可借助道法的天日喻来看。方以智说,“人知天生日以为官耳”,“故知天日同生,日用其天,以日治天,以天养日”(22)方以智:《法能生道》,《易余(外一种)》,第120、121页。。此处以天喻道,以日喻法;天生日,道生法。“天生日以为官”,天生日,所生之日反而主宰天,这相通于君臣喻的第二层关系,君统臣,亦为臣所统。天本独立自主,却创造了否定自己的存在——日。天(君)将统摄、主宰性让渡给日,天沦落为日之仆(臣),表现为依赖性、奴隶性。这种让渡的意义在于,通过法作为主宰,以法宰道,突出法的独立性与权威性,“天地之政在日,君民之纲赖法”(23)方以智:《易余目录·继善》,《易余(外一种)》,第10页。。“天日同生”即是道法并置,在并置中相互生成。道与法并置是二,相互生成导致“二合一”,“是二而一者,必不可须臾离也”(24)方以智:《法能生道》,《易余(外一种)》,第121页。。这可从体用一源、显微无间、相生相养来分解。

从体用一源来看,道体法用,“日用其天”,法用其道;“以日治天”,以法治道,法作为主宰,统摄道,法亦应围绕“共由”之道展开;“日用其天”与“以日治天”呈现为互摄关系,在互摄中,道法交相加强,如《鹖冠子·环流》“唯道之法,公政以明”,亦可反推出“唯法之道,体固源清”。体用双向互动:体必然表现为用,方为真体;用既能服务体,又能强体,方是真用。

从显微无间来看,法之“用”显,道之“体”微,显化之法易持循,隐微之道难体认。通过显微无间,借助法,道得以显赫大明,从而消解道的神秘感;借助道,法得以隐微,厚重有本,从而增强法的厚重感。从否定意义来看,日暗而见天,当法崩溃时,道之体显现;反之,暗天而明日,当道沦丧时,法则成为显学。进一步引申否定义,当道、法均消退时,作为生生之德的“於穆”现身:“其始也不暗日,则安能知天?知之,则何碍暗天而明日?知於穆者,忘日并忘天矣。”(25)方以智:《法能生道》,《易余(外一种)》,第121页。从超越的角度而言,忘日并忘天,体用双遣,在无天无日时,最底层的天地之心的“於穆”之德显现;道与法只是表现为德的显性工具,要看到德的真面目,需要在显性工具隐退时。另外,通过“於穆”之德,道与法得以贯通,换言之,道与法均以“於穆”为基础,在此共同基础上,当然可以实现道法相生、并置与共生,而“於穆”之体正是维持道法相生、互生的不息之源。以“於穆”对接德之本体,亦可说道法同归于德,以德统道法,从而确立起儒学之德的主体,凸显德的生机。

从相生相养来看,“以天养日”,即以道养法。有道之根的滋养,法有本有源,富有活力,能够不断创造发展;有道的公共性作为源与体,可以防止“金口玉言”式的随意立法;有道的深邃笼罩,法具有含光内敛之象,可以应对借助法实现一己私利的残暴飞扬;有道的“共由”之路,法不再向酷法严刑异化,而是以维护公共诉求为主要目的。在以道养法的基础上,道法关系的深入贯通可分为三层递进:第一,从道法互余的相反相因,“以天养日”可反跌出“以日养天”,即以法养道,或是“以法卫道”,以法的威严捍卫道之主。“法生于道,而以法知道,以法理道。无法则道熄,是法之能生道也明矣”(26)方以智:《法能生道》,《易余(外一种)》,第120页。。“法生于道”继承了黄老学派的“道生法”。第二,“以法知道,以法理道”,引向“法生道”,从而实现道法相生的回环。第三,“无法则道熄”,是从反证推出道法共存亡,一存俱存,一熄俱熄,道即是法,法即是道,道法互即。在这三层递进关系中,第一层已在前文论述,第三层“互即”简单直截,第二层的阐释尚有未竟之余韵,表现在“以法知道”之知与“以法理道”之理。“知”基于“生”的传递性,如母子连心,母必知子,故由法可以知道;“理”,据《说文》“理,治玉也”,为动词,如《韩非子·和氏》“王乃使玉人理其璞而得宝焉”,转用至此,“以法理道”如同理璞而成宝玉,通过雕琢道之自然的玉料,宝玉兼具了道的内在质料与法的密察文理。“以法理道”暗含着《庄子·应帝王》南北二帝凿浑沌之道的隐喻,浑沦之道分崩离析。从老子之道的展开来看,庄子与黄老学派从两个相反的方向发展:庄子力图维护浑沦之道的生生活力;黄老学派尝试将道阐释得更清晰,并表达为法理的秩序。方以智对于两个方向的道家思想均有继承,并引入儒学之德:浑沦之道的生生活力对接“於穆不已”,以此诠释儒学之德的生生仁体;秩序法理救正儒学之德的危机,以此强化儒学之德的显性表达。

综上,方以智论道、德、法主要有三点创新:第一,通过道的媒介缓冲,避免了德与法的直接对峙,实现德与法的互通互补。第二,德与道法具有双向关系:德展开为道与法;道的公共性与法的约束性反哺德,以补救儒学之德的缺陷,从而使德展开得更加饱满。第三,道生法,法生道,道法可直接互生,似乎回避了德;但从更深层次来看,以“於穆”贯通道法,并以“於穆”诠释儒学生生仁体,从而使得道法建立在“於穆”的底色之上,“於穆”亦使得道法互生成为可能。“於穆”亦有先天的“缺陷”,由于其不显的特性,必须借助道、德、法,才能将其充分表达,而且必须要表达出来,才能发挥作用,“於穆”深厚的底蕴显示出缄默的力量(27)参见张昭炜:《中国儒学缄默维度》,北京:中国社会科学出版社,2020年,第479页。。如前所论,道被方以智定义为公共性的“共由之路”,结合道、德、法的相互生成与统摄,道的公共性被赋予德与法,不妨称之为公德、公法,公法是为了维护“共由之路”,这与先秦之法已出现根本差别,亦显示出方以智法哲学精神的现代性。

三、人的道德水平类型与表现

方以智以法卫道、卫德的应用主要表现在借助法惩治无忌惮之小人。他说,“以意见纵嗜欲,则无忌惮之小人矣”,“无惮之小人,则公然乱尧舜之法矣”,“荡灭理法,极言无理”(28)方以智:《中告》,《易余(外一种)》,第51、51、52页。。无忌惮之小人肆行乱法,以法绳之,捍卫法的威严,显示出以法卫道、卫德的现实意义。无忌惮小人不仅是儒学之德的毒瘤,而且是道与法共同克治的对象,要通过切除毒瘤,恢复道德自身机能。由于儒学之德的“柔性”,实际应对无忌惮小人的效果并不理想,而法的“刚性”优势明显。另外,在阳明后学末流中,将良知杂染情识的泰州学派与向“无”超越的浙中王门,很容易嬗变为无忌惮者。杂染情识者以纵欲为推致良知,无所顾忌;“无”的超越者堕入空空,无所戒惧。这些末流相当于“公然乱尧舜之法”。借助法的严惩,从而有效保护道与德,同时亦为儒学找到了一个有固定标准、能切实把握的底线,法的底线为儒学之德提供了保障,并确保“共由”之道不被践踏破坏。

法对于“德之贼”的乡愿不起作用,显示出法的限制性,这需要激活德,德法并举,共同踏上“共由”之道。乡愿不乱法,符合法的约束;乡愿为孔孟拒斥,不符合德的标准。由上之故,乡愿可作为德与法的界限,换言之,德的道德标准高于法,乡愿合乎法,但不合乎德。从方以智在明清之际正视乡愿的现实来看,时人的道德水平在德与法均失守,直接击穿法的底线。儒家立德标准高,用意在于提升道德,以显示有德君子道德的高洁。但德是内在性的,缺乏客观的外在评价标准;德是柔性的,缺乏刚性的执行力;德教是劝导性的,缺乏强制性的约束。由此为乡愿提供了可乘之机,造成道德理想丰满与现实道德沦丧的巨大反差。

儒学的乡愿困境主要表现在三个方面:其一,孔孟讨伐乡愿,但并没有提供有效防治乡愿之贼的对策。乡愿圆滑顺遂,较之于严毅方正、曲高和寡的有德君子,反而更容易大行其道。其二,从内在之德而言,个人无法向他者表明内心之德的可靠性,没有固定的标准,难以与乡愿划清界限,在此困难下,只能预设一个标准,“即人心有一个可以把握的底线,如果被遮蔽了就要重新找出来,如果没有也要假定一个,这样才好安安心心地做人。但其实人心并不存在这样一个固有的底线”(29)邓晓芒:《从康德的道德哲学看儒家的“乡愿”》,《康德哲学诸问题(增订本)》,北京:文津出版社,2019年,第113页。。儒家试图以德为固有的底线,但由于内在之德缺乏公共性、清晰性、稳定性,将面临向个体性、朦胧性、漂移性倾斜,由此相似于乡愿的苟可性、弥缝性、曲意逢迎性。以孔孟为代表的先秦儒学驱逐乡愿,然而明清之际的儒学却向乡愿堕落,并导致“结构性”乡愿。其三,结构性伪善牵带出体制性伪善。“既然‘上’面本身就是政治乡愿,德之大贼,则上行下效就是顺理成章的了,儒家伦理的结构性乡愿就成了体制性的乡愿”(30)邓晓芒:《从康德的道德哲学看儒家的“乡愿”》,《康德哲学诸问题(增订本)》,第117页。。儒学树立道德典范,以典范带动道德实施,如《大学》“上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍”,这是健康的、理想的上行下效。但由于居上位者之德的标准不明确及底线不固定,道德提高难,滑坡易,上行下效的拓展反而扩大了德性的朦胧,加速了德性的漂移,伴随着道德滑坡下行的强大势能,上下均被乡愿同化,导致个体性乡愿在群体中的蔓延、结构性乡愿向体制性乡愿的腐化。要解决乱德不乱法的乡愿问题,方以智不是急于提高儒家君子的道德标准,而是退守到法的底线。之所以如此,是因为社会道德水平整体滑坡,诉诸更高道德标准,藐视或与抵制乡愿,儒学已力不从心。在此情况下,与其进一步孤峰险峻,不若退一步海阔天空,儒学在退守至乡愿后,诉诸法,将应对的重心转移至荡灭德法的无忌惮者。

以道、德、法为标准,人的道德水平可分三种类型:第一类,有道有德,遵循“共由之路”、开掘内在德性、在隐微之体中提升道德的君子;第二类,位于道与德之中、法之上,遵循公共性之道的大众(包括处于底部的乡愿);第三类,位于法之下,无忌惮乱法的小人。

从基数来看,第一类道德水平较高的君子为数较少;第二类是大多数;第三类亦少,虽然少,但可以侵蚀第一、二类,造成整体道德水平的崩溃。第三类无忌惮小人无所顾忌,甚至假借良知之名,如果第三类得不到相应惩罚,却由此欲望满足获得私利,会为第一、二类带来极坏的示范效应,导致第二类中的摇摆者向第三类坍塌。因此,要维护整体社会道德水平,最直接有效的手段是惩治无忌惮者。有道有德的君子道德水平居于法之上,是“共由”之道的引领者,“共由”之道与底线的法不构成对于有德君子的限制,如同孔子从心所欲而不逾矩,有德君子从道德所行而不逾法。

通过法,为道与德托底,使得第二类及第一类基础牢固,以此强化第二类。由于第二类位居中间,体量大,弹性空间亦大,弹性空间不仅赋予中间类以充分自由,同时也是有道有德君子的孵化器。从概率来看,正是由于中间类体量大,大体量有助于产生作为金字塔尖的有德君子。从明清之际的现实来看,“使今日而十有五愿,亦太平矣”,按此推算,如果乡愿能够占据总量的半数以上,就能够维持稳定的社会道德水准,实现天下太平,由此也不难理解方以智重视乡愿的现实意义。方以智接纳乡愿的主要原因包括两个方面:其一,针对社会道德水准严重滑坡的现实,接纳乡愿可扩大儒学阵营,将儒学对于乡愿的讨伐转为接纳,从而将讨伐的精力集中到惩治无忌惮的乱法者(31)按照正态分布理解,一种可能的道德水平是:十人中,有道有德的君子两人(20%);无忌惮者两人(20%);中间类六人(60%),其中乡愿四人(40%)(特指孔孟讨伐的“德之贼”),道德水平居于乡愿之上者两人(20%)。如果儒学完全拒斥乡愿,儒学阵营总人数为四人(居于乡愿之上者两人与有道有德的君子两人),要对抗非儒学阵营六人,显然在数量上不占优势。如果吸纳乡愿,儒学阵营总人数将增加为八人,在数量上占据优势,更容易集中精力惩治无忌惮者。。其二,既然乡愿不乱法,又有德性提升的空间,应成为儒学“统战”的对象,而非划清界限的对象。乡愿能够将道德水平稳定在法之上,通过增大乡愿体量,促进社会道德总体水平的稳固(32)从概率论理解,通过“统战”与教化,不乱法乡愿的道德水平可提升至乡愿之上,乃至成为有道有德的君子。假设晋级的概率是50%,如果十人中有乡愿四人,则有两人可能晋级。通过惩治威慑,最低道德水平的无忌惮者两人转为乡愿,乡愿成为六人,则有三人可能晋级。体量的基数越大,在概率一定的情况下,乡愿中的道德晋级者理应越多。。由此大致可以推出方以智解决乡愿困境的策略:第一,他不讨伐乡愿,而是吸纳乡愿,以此扩大儒学阵营,增大有道有德君子的“培养基”。第二,以法捍卫道与德,为儒学的道德水平设置明确的底线之法,且法为公共性之道所生,以法应对结构性伪善。第三,将上行下效的德范模式转为上下均须踏上“共由”之道,且均受法的约束,从而解构产生体制性伪善的体制。

从先秦儒学传统的选择来看,方以智并未诉诸孟子的性善论,而是向荀学“隆礼重法”倾斜,这或许是针对发扬孟子性善良知的阳明学在明代展开的流弊,尤其是荡肆乱法者。善恶为两端,从《中庸》“隐恶而扬善”来看,方以智在保留“扬善”时,重视“隐恶”,更准确地说,不深入追究“乡愿”德性之恶,仅惩治践踏法之底线的无忌惮者,从而扩大儒学阵营,并为善的成长提供了一个隐性空间。“隐恶而扬善”是大舜的伦理政治学要旨,亦可说是大舜为政实践之精要,由此可称方以智接续了比孟荀更古老的儒学传统。

方以智解决乡愿问题的现代性可通过康德哲学参照说明。康德认为:“一种行为与义务法则相一致构成此行为的合法性;这种行为的准则与义务法则相一致构成此行为的道德性。”(33)康德:《法的形而上学原理》,沈叔平译,北京:商务印书馆,1991年,第29页。按照合法性与道德性划分:无忌惮者不合法,亦不合德;乡愿具有合法性,不具备道德性,缺乏行为的准则。以法卫德的核心体现在行为的准则,准则须建立在合法性之上,且与义务法则相一致,即德融合了法的精神,不妨成为“法德”。由此进一步引申,“道德学科的最高原则是:‘依照一个能够像一项普遍法则那样有效的法则去行动。’凡是不符合这个条件的准则,就是违背道德”(34)康德:《法的形而上学原理》,第29页。。法则的“普遍性”即公共性,这是“共由”之道赋予法的特性,按照康德的定言命令式原则,方以智的道、德、法思想可表述为:要只按照你同时能够让它不僭越公道之法去行动。这是一种负向的防御之法,从而开辟出儒学道德伦理的普遍性、公共性法则。这种公共性特征的道、德、法思想并不妨碍以孟子为代表的性善说,个体的内在德性仍可主动提升,且有利于生生之德流行的顺畅。综合两者,外有公共性法则的限制,内有德性的提升,内外交相进,在保留儒学核心伦理价值的基础上,这种新理论的外在公共性与康德哲学有异曲同工之妙。

法由道生成,以“於穆”之德贯通道法,显示出方以智所论之法的浑沦性,缺乏成文法规定的明晰性;“体道尊德以立法”(35)方以智:《非喻可喻》,《易余(外一种)》,第212页。,“尊德”是立法的必要条件,这又显示出坚守儒学重德传统,当且仅当由公道产生的法,才能成为独立可信任的法。方以智所论之法具有浑沦性及德性优先的特点,与现代社会之“法”存在差异,但两者又有共同的约束性与强制性,对比西方政治哲学,法“只作用于那些能够归入立法范围的外在行为,并且只实施外在的约束而不管人的内在目的和动机”,“要求政治社会坚持普遍的因而是最低限度的限制,以为人们的自由留有充分的余地”,“国家不能也不应该强迫其公民行为道德”(36)列奥·施特劳斯、约瑟夫·克罗波西主编:《政治哲学史》,李天然等译,石家庄:河北人民出版社,1993年,第694、695、695页。。“自由”表现在较大的弹性空间,但并不是无底线的自由,一旦踩到法的底线,自由将受到限制。方以智所言之法亦为自由留有充分余地,这又接近于现代社会之“法”。稍晚于方以智的孟德斯鸠指出:“人民一旦拥有了良好的准则,就会比那些所谓的正人君子更长久地坚持遵行。”(37)孟德斯鸠:《论法的精神》,许明龙译,北京:商务印书馆,2012年,第55页。“良好的准则”可对应于方以智所论的“公法”,“正人君子”相当于儒家的道德典范,孟德斯鸠之言可转述为:与“共由”之道互生的公法,较之于儒学的道德典范带动,更有利于人民遵行。由此显示出方以智道、德、法思想的现代精神。

余论:方以智会通道法以卫德的创新价值及其现实意义

方以智会通道法,以道法为药,医救儒学德之病。方以智以卫德为目的,以会通道法为手段,从道与法两方面扶正德,也可以说从道与法两个方向发展德,以道赋予德公共性,以法赋予德约束性。方以智“烹道炮法”的思考深度已经触及如何解决结构性与体制性乡愿问题,显示出方以智道德哲学的原创性、超前性以及对于道德文明建设的重要意义。

方以智会通道法主要借助五喻:君臣喻、四时喻、仁树喻(芝菌、蝤蛴与榕树喻)、筐实喻、天日喻。五喻各有侧重,且相互渗透。君臣喻重在正向的统摄生成,道统法,道生法;反向君臣喻表现为臣统君,即法统道,法生道。四时喻的冬之道与三时之法互余,从体用诠释道法关系。君臣喻与四时喻有两个共同特征:其一,双向性,且在双向性中达到一体;其二,同处并置,在统摄与体用关系中保持各自的独立性。仁树喻是将道法的生成回互成环,成环的特征又可与四时喻相通。仁树喻可拓展或简化为芝菌、蝤蛴与榕树三种生成方式,这进一步丰富了道法的生成方式。通过“生生”,仁树喻将君臣喻的双向生成吸纳,从横向的相互生成发展成纵贯的更迭生成。筐实喻源自吴应宾,筐之道包容法之实,因为包容,从而能够随时生成,以此相通于君臣喻、四时喻、仁树喻。在筐实喻中,子体在生成后又能保持母体的独立性,这与仁树喻不尽相同:仁生树后,仁不复存。二者亦有相一致处:树生仁后,树依然存在。道与法的相互统摄关系亦体现在天日喻中,天生日,日又反治天,即道生法,法又治道。天日喻与仁树喻在“生生”的根本处相通,如同超越天日,“於穆”现身,“於穆”之德是道法的底色,亦可说道法是“於穆”之德的显化。仁树喻的更迭生成源于“生生”,也可以说“生生”之德统贯道法。综合仁树喻与天日喻,“於穆”即是“生生”,是儒学之德的仁体,“生生”会通道法、统贯道法,或者说道法统归于“生生”。

以上五喻极大丰富了道法的生成关系,以五喻为基础,还可破除诸喻,过程分两步:以“非喻”超越“可喻”;以“不得不喻”重返“可喻”。简化为以“可喻”为起点的超越与返回:“问:喻道者,何喻最乎?曰:此非喻可喻也,而不得不喻”,“道自祖祢而云孙仍孙,生而同时者也。一时同生,而又不碍有循节缘生、展转相生者也”,“同时生之,而分体同之者也”(38)方以智:《非喻可喻》,《易余(外一种)》,第212、212、213页。。此处重申诸喻所示道法关系的五个重要特征:其一,正向生成,如祖生孙;其二,反生,或返回式生成;其三,并置,生而同时;其四,生的次序,循节缘生,如仁树、芝菌、榕树等;其五,成环,正生与反生展转,如四时成环、仁树更迭。五喻是为了显示五个重要特征,把握五个重要特征,可以实现以“非喻”超越“可喻”。实际道法关系的复杂性与丰富性超出诸喻,“可喻”是帮助理解道法关系的手段,在此基础上,如同得鱼忘筌,以“非喻”超越“可喻”,从而达到认识道法实际关系之目的。从方以智深入发展的辩证关系来看,以上五个重要特征可集约表述为“互余”,互余包含了体用一源、显微无间、相生相养,道法既能一体,亦能保持各自的特色,显示出道法间合力与张力的丰富关系。

从传统中国哲学的创造性而言,方以智会通道法及卫德包括三点创新:第一,法生道。从形式来看,这是对于黄老学派“道生法”的反向发展,亦可说综合了“道生法”与“法生道”,并实现两者平衡。第二,道法互生,即“道生法”与“法生道”,并以“生生”之德统摄之,或者说“烹道炮法,以供德之鼎薪”。第三,以法卫道与德,凸显法的作用及价值,缓解传统的儒法之争,实现道、德、法交相益,增强中国传统文化的整体合力。儒家尊德,但缺乏道的公共之体与法的约束力。方以智会通道法以卫德,不仅有利于纠偏儒学尊德之弊,而且丰富了儒学之德的内涵,有利于以德为中心,从道与法两个方向发展:从道而言,德可以吸收“共由”之道的公共与正义,德亦当循此公道,除此之外,再没有更超越的道;从法而言,应从德治走向法治,以法卫道,以法卫德,德贯道法,或者说道、德、法并举。当然,以今观古,方以智思想的不足之处亦很明显:从法的约束性来看,他并未提出一套系统的法学,其所言之法只是前瞻性的学理探讨,对于法的约束规则并未深入,其所言之法缺乏实践性与可操作性;从公共性拓展来看,他处于返回黄老学派的传统与开启公共性道德之间的胶着状态,他试图在保守与创新之间达到平衡,这在一定程度上又削弱了其学说的创新性。

从现实意义来看,儒学在明末流弊四起,方以智引道、法入德,以奇救正,以法惩治无忌惮者,以法为道与德托底,从而切除侵蚀儒学德治的毒瘤,疗救儒学,有功于儒学甚巨。当乱法的无忌惮者被惩治后,再进一步,德法并举,唤醒“乡愿”之德,乃至以德为治,踏上“共由”之道。这不仅是对于儒学发展困境的指引,指出了儒学融合道法思想发展的方向,也显示出中国文化的自信。

——亚里士多德arete概念的多重涵义及其内在张力