极古今之变:儒者郭嵩焘的书学观念探究

唐杰作

作者单位:西南大学

郭嵩焘(1818—1891),字伯琛,号筠仙,晚年自号玉池老人。因筑室“养知书屋”,又称养知先生。清嘉庆二十三年(1818)生于湖南湘阴县城西一个日趋式微的富裕之家。与同为湘人的曾国藩、左宗棠、刘蓉等人交往密切,是湘军意识形态的重要代表人物。一生著作宏富,主要有《郭嵩焘日记》《周易释例》《毛诗余义》《校订朱子家礼》《礼记郑注质疑》《中庸章句质疑》等。

一、天变道亦变与研几广识

郭嵩焘的一生贯穿整个清朝晚期,受时代经世致用的学术政治思想背景的影响,注重学以致用。经世致用要求关注当下、实事求是,如果死守前说,脱离实际的人情物理,经世致用就会沦为一句空谈。郭嵩焘为此非常注重“通权达变”“时为大”,对于只知记诵不懂变通,动辄“先贤如何如何”,于圣人之言不敢越雷池半步的学者、腐儒表示极大的蔑视。毫无疑问,只有与时变化,才能实现经世致用。郭嵩焘关于变化的观念得益于郭嵩焘始终宗奉的有别于程朱和陆王宋明理学的王船山哲学,也正是船山哲学构成郭嵩焘经世致用思想的理论基础。在郭嵩焘看来,王夫之的道统地位在朱熹之上。

船山哲学和程朱理学最为重要的区别在于“理气”“道器”观念的理解不同。朱熹讲“理在气先”“理在事先”,王夫之则认为“气在理先”“即事以穷理,无立理以限事”,坚持了物质第一性的认识论,具有朴素的唯物主义倾向。与“理气”观互为表里的是“道器”观,宋儒一般认为“道在器先”,王夫之则主张“器”在“道”先,“道”在“器”中,“器”与“道”不可分离。郭嵩焘继承了王夫之事物先在性的“理气”观、“道器”观,不否认“天理”的客观性,但也绝不承认“天理”的绝对性,认为“天变道亦变”。他说“势之必然谓之理”,“理”是处于不断的变化当中,应该在当下具体的人情、物理当中去“循理”,否则“生乎今之世,反古之道,则与时违矣”。只有“即事以悟道,审几以致功”,才能做到真正的经世致用。在此基础上,他又强调“深识”“广识”的重要性。站在“广识”“研几”的角度,郭嵩焘持开放的文化心态,既不立门户、也不盲从,致力于通知古今之变、博采众之所长,实现与时变化、实事求是、为我所用的经世目的。

在治学方面,郭嵩焘基本的学术立场是宋学,信奉道统,所谓“先立乎其大”。与此同时,他并不排斥汉学,而且考据功底深厚、成绩斐然。他认为汉学之考证、训诂是“学者之一艺”,是治经通经的基础。对于偏重心性义理的宋学和以考据训诂为主的汉学,郭嵩焘采取兼容的态度,肯定二者不可偏废。事实上,郭嵩焘正是在汉学考据训诂的基础上探寻义理、服膺圣道的。郭嵩焘汉学实事求是的朴学精神,打破了宋儒对儒经、道统的垄断,对宋明以来长期僵化的义理系统、凝固的道统观念造成了强烈的冲击,使得其理学观、道统观发生了重大变化。

在充分肯定汉学、宋学的价值的同时,郭嵩焘对于它们各自的缺点也予以严厉的批评,体现出一个学者治学的审慎态度。如汉学“能为其精,而不能为其通”“援引傅会,屈《经》以从其说”;而宋学“非通其文,则志固无由通”“求之过密,析之过纷”,等等。除了汉学、宋学,郭嵩焘还广泛涉猎佛学、道学、诸子学、西学等,西学部分又囊括宗教、哲学、心理学、科学、文艺等方面的内容。由此可见郭嵩焘作为一个学者的博大胸襟、开阔视野以及开放的文化心态。郭嵩焘能学贯古今中西,“于学无所不通”,自然离不开持之以恒的勤奋功夫。

在不立门户、博采众家之所长的基础之上,郭嵩焘不墨守前人旧说,敢于怀疑世俗权威与传统,始终联系实际、实事求是、为我所用。他的“三质疑”研究,便是对当朝官方钦定圣人朱熹以及汉代经学大师郑玄提出的挑战。郭嵩焘甚至还颠覆了有着几千年传统的“夷夏”观,开时代风气之先。首次提出以一个国家或民族的礼乐政教的发展程度作为文明与否的评判标准,认为中国文化已经远远落后于西方,在此基础之上郭嵩焘提出“西学有本有末”和“道器多元”的观念。因此提倡全面学习西方,包括政教、经济、文化、科技、教育等等,而不是仅仅停留在洋务派“师夷长技”的物质层面。这样的观念和举动在当时“切切焉以评论西人长处为大戒”的中国,无疑一颗重磅炸弹,引起轩然大波。事实上,郭嵩焘也因此时时处于舆论的风口浪尖,成为“众矢之的”,屡遭排挤。因为在当时的中国,就连最先进的人物薛福成、王韬、郑观应等也还只是停留在“中体西用”“中道西器”的认识水平而已。当然,郭嵩焘认为中国文化也有自己的长处,中西方可以相互借鉴。

因“变”而“研几”,“研几”须“广识”,“广识”又要求极尽古今之变、博采众家所长及勤奋功夫,亦即郭嵩焘所谓“非博揽无以厚其藏,非精思无以析其理”。在诗文书画的学习上,郭嵩焘也同样秉持勤奋刻苦、极古今之变、博采众长、与时俱进、为我所用的观念。

二、极古今之变以自立其体

郭嵩焘认为天地万物日新月异,文章亦当随时变迁,而不能为“古人所限”。他觉得这正是“斯文之广大”以及“诗可以观”的真正原因所在。郭嵩焘讲文章当随时代,并不意味着抛弃古人,而是要求在“极尽古今文字之变”的基础之上,结合具体的时代情况及个人性情,反本开新,自立其体。郭嵩焘推崇韩愈之文、李白杜甫之诗,也正因为他们是“以才自放而极尽体制之变者”的典范。在书法的学习上,郭嵩焘同样重视极古今之变,博采众长,为我所用。郭嵩焘极古今之变的书法学习观念主要体现在厚古不薄今、碑帖兼容以及勤奋功夫三个方面。

1、厚古不薄今

古之贤达人,树立必岌嶷。书家游艺资,在圣贻典式。钟张有浩气,万弩回笔力。雷雨根青冥,松柏挺正直。君时与盘礴,往往帻濡墨。于时所尊事,足以树奇特。吾耽草圣意,未习古法则。波澜颇见委,巾箧常充塞。冥想见挥毫,俊气资远识。去君如决骤,感念废餐食。要当润鸿都,岂独资篆刻。南宫试今法,规程苦逼仄。安能逐君翔,使我生羽翼。

“岌嶷”,高峻的样子,“古之贤达人,树立必岌嶷”说明古人流传下来的作品经过历史的考验与淘汰,大都是佳作。所以,郭嵩焘注重取法古人经典,认为“书家游艺资,在圣贻典式”,是学习书法的不二法门。这里所说“典式”的范围是很广泛的,“钟张”只是其中的代表。“吾耽草圣意,未习古法则”又是郭嵩焘自谦的说辞,正好说明他对古人法帖范式、规矩的重视。也就是说,书法的学习当有所取法,不能凭空嘎嘎独造,要先推陈,才能出新。为此,他比较赞赏有出处及古人意味的书法,他评价范君“善书,又经取古,无人能与争拔矣”。郭嵩焘对古人书法的学习不可谓不勤奋、全面,他一生所走访、寓目、收藏以及学习过的古人书法,毫不夸张地说,与他同时代之人罕有其匹。(见表1)

在书法的学习上,郭嵩焘一方面尚古,一方面亦不薄今。

五月初八日。裕(卿时)〔时卿〕以杨海琴所绘《寿芝图》、王式杜所绘《钟馗图》属题,皆名迹也,正不必百年以上人物乃可宝贵。

欧、颜、虞、褚世无有,百年却见雍丘叟,脱帽淋漓墨污首。使君南来歌楚风。

可见,他对同时代优秀的书画家、书画作品也是同样看重,把他们可以作为欣赏学习的对象。郭嵩焘和同时代的很多书画家都有交游,例如何绍基、刘熙载、翁同龢、潘祖荫、莫友芝等,并对他们的书法表示极大认可。

2、碑帖兼容

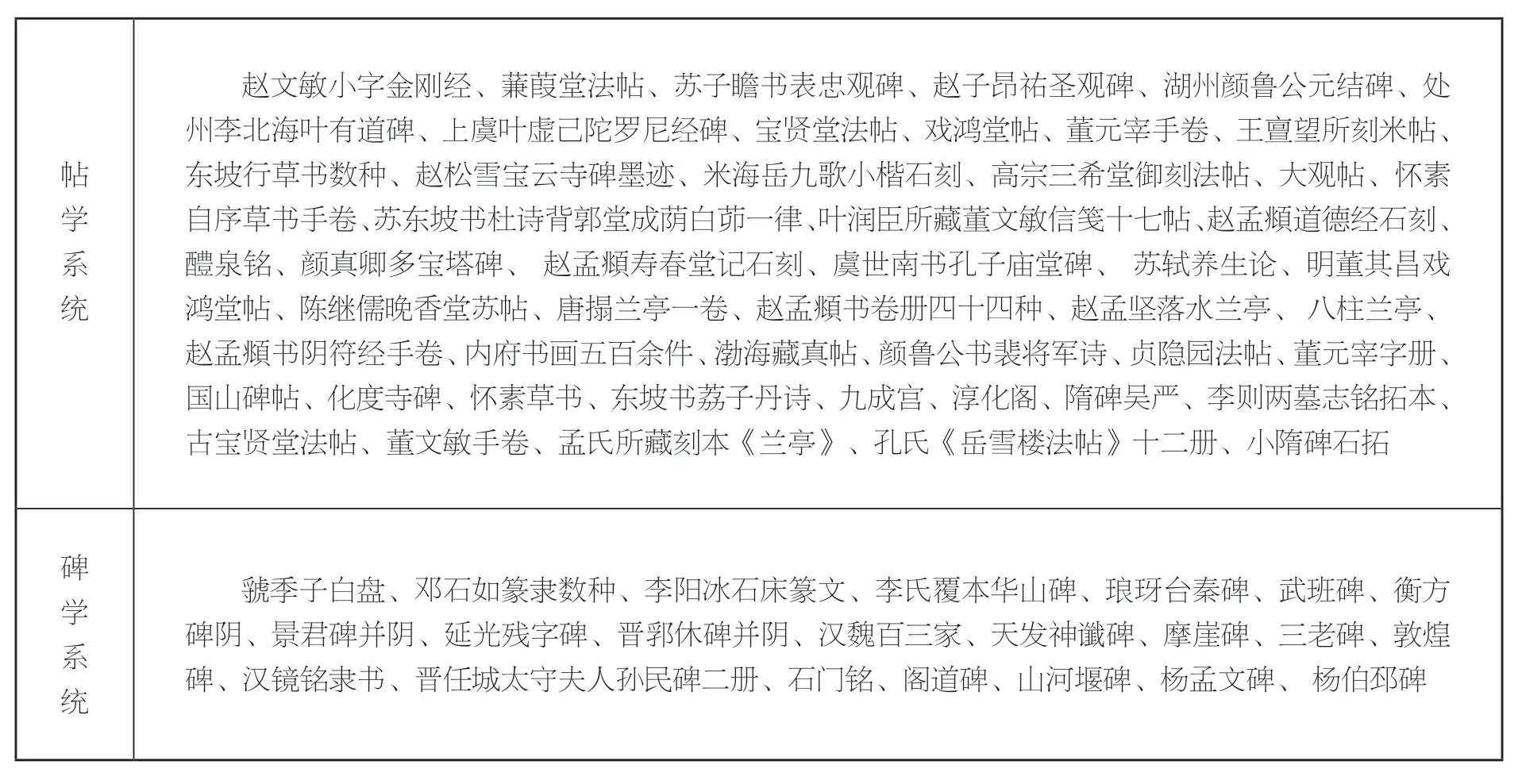

郭嵩焘极古今之变的书法学习观念,从时间的维度,有古有今;从书体的维度,有篆、隶、楷、行、草;从审美的维度,则有碑学、帖学。下面我们将以表格的形式,按照碑学帖学的分类,把郭嵩焘曾走访、寓目、购买、获赠、收藏、学习过的重要书法作品予以呈现。(见表1)历来关于碑学和帖学的概念,争议不休,一直没有定论。这里我们不做过多的概念纠缠,主要从审美的角度加以简单区分,把篆隶、北碑划归碑学范畴,而隋碑、唐碑、宋元以来刻贴以及历代墨迹等则划归帖学的范畴。

表一

由上表可见,郭嵩焘书法取法的对象确实是非常广泛,囊括五体、兼容碑学帖学。从这些碑学帖学书法的比重、出现的时间先后以及郭嵩焘流传尺牍墨迹之风格转变,我们可以大致描绘出郭嵩焘一生的书法学习历程。毫无疑问,郭嵩焘的书法主要归属于帖学范畴。受科举考试影响,郭嵩焘早中期书法的学习纯粹是传统帖学一路,风格秀美典雅,而这个时期寓目、购买、收藏的书法也主要侧重于帖学一脉。中年以后,受时风影响,郭嵩焘的帖学书法逐渐融入碑学的审美,风格趋于质朴厚重。对应的是,这一时期他对碑学书法收藏的热衷以及日益增多。

郭嵩焘一生的帖学取法对象非常广泛,下面我们从郭嵩焘传世作品以及相关文献稍作梳理。

三月十六日 左廊苏文忠表忠观碑,仅存四方,李敏达(卫)补刻二十六字,云其裔孙家藏本有此,为摹刻其旁,以存旧观。囗廊则钱梅溪(泳)所钩勒者,全碑具在,而字法精神不逮旧碑远矣。

七月十二日。购得东坡行草书数种

十月初五日。接冒小山信,并贻字帖三种:一、摩崖碑,一、怀素草书,一、东坡书荔子丹诗。

九月廿八日。与黎简堂至琉璃厂同好斋、蕴真斋、集古斋等处看字画。又蕴真斋高宗《三希堂御刻法帖》《大观帖》两种皆旧拓,惜不能全。《三希堂贴》三十余部以苏、米、赵三种为最佳,今米、赵二种存而苏帖亡矣。

内府书画五百余件:蔡襄墨迹已刻入三希堂。米芾诗帖。米带尺牍。赵孟頫行草绝交书。赵孟頫八札已刻入三希堂赵孟頫诗札。董其昌临苏、米书。董其昌自书诗卷。以上系书上上等。

郭嵩焘日记中提及购买书画、拓片的次数并不多,他收藏的字画大部分都来源于他人馈赠。其中就有两次明确记录他购买了东坡的书法,一次是苏文忠表忠观碑,一次是东坡行草书数种,时间分别在咸丰六年三月十六日和咸丰八年七月十二日。另外,光绪五年十月初五日郭嵩焘又获赠了友人冒小山赠送的东坡书荔子丹诗,友人此举视为“投其所好”也未尝不可。此外,从郭嵩焘传世尺牍墨迹可以明显看出取法苏书的痕迹。综上所述,郭嵩焘曾取法于苏东坡应该是没有问题。

其次,从郭嵩焘对苏、米、赵三人书法的评价,“苏、米、赵三种为最佳”“以上系书上上等”以及苏、米、赵三人书法在其日记当中出现的频率,我们又可以推断,除苏书以外,郭嵩焘还非常偏好米芾、赵孟頫书法。马宗霍在其《霎岳楼笔谈》中所说:“玉池老人,楷书法欧,典重矜严,淳然儒者;简札则略取松雪之韵,尤多秀挺。”可见郭嵩焘还学习过欧书。如此种种,我们都可以从郭嵩焘传世的书法作品当中窥见一二。

在离他时代不远的帖学书家中,郭嵩焘则比较喜好张照、刘墉、翁方纲、王文治等人书法。

八月初五日。过长桥午饭,店主人柳子谦,故世家子弟,张挂刘文清七言联,并刘文恪条幅,以钱二千购得之。出所藏董文敏手卷及罗慎斋联,索价太昂,未及购买。

十二月二十四日。过王渔庄学使署,观药洲九曜石遗迹…翁覃溪学士碑记甚多,未暇细览,属渔庄为拓之。

除了取法传统帖学书法以外,郭嵩焘中晚年以后还注意到了时代的风尚,关注并学习碑派书法。他亲自购买过“华山碑”,并收藏了许多他人馈赠的碑版拓片。这些拓片的范围相当广泛,其中包括有金文大篆、小篆、隶书、以及北朝碑刻等。而且,从郭嵩焘于眉生手中“乞而得之”“汉魏百三家”时的喜出望外可以看出,他对碑学书法的关注和激赏。他对碑学书法的取法主要从审美及精神内质层面进行发掘,即在帖学的基本面目及间架的基础上融入碑学书法中实、气满的线条质感以及沉雄、恣肆的审美追求,最终形成晚年融碑入帖、碑底帖面的成熟风格。

3、勤奋功夫

郭嵩焘极古今之变的书法学习观念还体现在他的勤奋刻苦,肯下功夫方面,这和他的治学精神互为表里。

七月初九日。予谓楚人只带三分蠢气,盖孔子所谓其愚不可及。次翁言:自古成名者,多由笨干,是以有字颠、画迂、诗痴,浮光掠影,终不济事。

欧阳公所谓勤一世以尽心于文字。勤而后工,不勤则宜日退也。

他认为在书法方面要想有所成就必须得有“三分蠢气”,能勤奋、肯下功夫才行。否则,“浮光掠影,终不济事”。关于这点,也可以从郭嵩焘出洋期间对马克斯威诺夫人所绣校猎图表示的激赏可以看出。与马克斯威诺夫人绣画技巧相抗衡的人“亦多有之”,而唯独她能成就如此巨制,除了她自负的神技,还归功于她十余年持之以恒的勤奋和功夫。郭嵩焘勤奋功夫还体现在具体的书法学习实践方面。

第一,郭嵩焘为了获取书法的学习资源,可谓是不辞艰辛,四处搜求寻访。这点首先表现在他的访碑活动中,其文集中有许多相关描述。

昔我南寻会稽穴,越中岩壑恣奇绝。

乱后楼台知几在,坏墙销尽旧题痕。

搜求奇古到泉石,植杖走徧荒山隈。

往年曾作衡岳游,扪萝剔藓穷遐搜。

其次,他在入值南书房前后曾在一个月之内七次前往懋勤殿观看字画。这件事情记载在郭嵩焘的日记当中,内容非常详实,包括陪同者、所观字画、评价等等,事后还感慨一句“内府珍奇,得一寓目,亦生平至幸”。内府珍藏字画一般人是难以见到的,郭嵩焘倍加珍惜入值南书房的良机,抓紧时间多次前往观看学习。

再次,郭嵩焘在咸丰十年三月初八日的日记中花费大量笔墨记录了他入值南书房以来所见到的书法、绘画作品等,可谓事无巨细。

第二,郭嵩焘的勤奋功夫还体现在他对书法的全面学习上面,如考证碑帖、毛笔以及收集书法相关书籍等。郭嵩焘一生寓目、收藏的碑帖不计其数,且大都有所考证,其中经多次考证并取得显著成果的有《晋任城太守孙夫人碑》《瘗鹤铭》。他收集的书法相关书籍亦非常丰富,为大家所熟悉的有董逌《广川画跋》、郑杓《衍极》、洪适《隶辨》《隶续》、刘熙载《艺概》等。

三、小结

郭嵩焘治学重在“致用”,“致用”须“研几”,“研几”又得“广识”,因此郭嵩焘持开放的文化心态,致力于极古今之变、博采众长、为我所用。郭嵩焘在书法的学习观念上亦致力于极古今之变,主要体现为厚古不薄今、兼容碑帖以及勤奋功夫三个方面。