冠状动脉介入治疗中影响远端桡动脉穿刺成功率的相关因素研究

汪建兵,张建明,涂雪梅,易春雪

桡动脉途径已经成为经皮冠状动脉(冠脉)介入治疗的首选路径,但是存在桡动脉闭塞或狭窄、桡神经损伤、术后压迫时间长等缺点[1,2]。与经典桡动脉途径相比,远端桡动脉(鼻烟壶区远端桡动脉)穿刺在解剖和生理过程中能够更好地保证近端桡动脉开放,同时减少闭塞并发症[3]。因此,有介入医生建议远端桡动脉入路途径可替代桡动脉途径。但由于远端桡动脉内径较小、生理固定弯曲、易痉挛等原因,导致穿刺难度大、穿刺时间长,成功率较经典桡动脉途径低[1,3-7]。此外,女性、身材矮小、低体重也可能是远端桡动脉穿刺的不利因素[5,8]。本研究对来重庆大学附属三峡医院进行远端桡动脉穿刺进行冠脉介入治疗患者的临床资料进行回顾性分析,分析影响远端桡动脉穿刺成功率的相关因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象本探究为回顾性、单中心的观察性研究,选择2020年4月至10月于重庆大学附属三峡医院常规经远端桡动脉途径进行经皮冠脉介入治疗(PCI)的208例患者为研究对象,术前签署均需知情同意书。纳入标准:①具有行PCI适应症;②穿刺侧桡动脉及远端桡动脉搏动良好,Allen试验阳性;③无大血管异常及肾透析动-静脉短路病史;④碘过敏试验阴性。排除标准:①桡动脉超声提示桡动脉严重狭窄或闭塞;②腕关节及拇指关节严重畸形;③肾功能衰竭;④身高超过180 cm。

1.2 研究方法穿刺消毒后,术中常规取右侧远端桡动脉穿刺,部分复杂手术,采取双侧远端桡动脉穿刺,患者平卧后,拇指尽量靠近小指,使鼻烟壶区变平坦,有助于触摸到动脉搏动,利于穿刺。在解剖学鼻烟壶区触摸远端桡动脉搏动最明显处,采取Seldinger法行动脉穿刺,置入5F或6F桡动脉鞘管(日本Terumo公司),成功后常规经鞘管注入硝酸甘油100 μg、利多卡因100 mg,防止动脉痉挛。完成介入诊疗后即刻拔除动脉鞘管,采用弹力绷带局部加压包扎3 h。成功的判断:经右或(和)左侧远桡动脉穿刺置管成功,并通过该通路完成PCI。

1.3 数据收集记录患者年龄、性别,合并疾病,包括糖尿病、高血压、高脂血症、心房颤动(房颤)、既往有无桡动脉穿刺史;测量身高、体重、术中收缩压及舒张压(使用左上臂袖带测量);实验室检查三酰甘油和低密度脂蛋白胆固醇,彩色多普勒测量左室射血分数、桡动脉及远端桡动脉直径;是否为急诊手术,冠脉造影结论是否为冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)。

1.4 统计分析统计分析采用SPSS 25.0统计软件。服从正态分布的计量资料采用均值±标准差表示,不服从正态分布的计量资料采用中位数表示;计量资料组间比较采用t检验或非参数检验(U检验),计数资料组间比较选择卡方检验。基于单因素分析的结果,房颤、射血分数下降、身高、体重、桡动脉直径、远端桡动脉直径是影响远端桡动脉穿刺成功率的可疑因素,将可疑因素参与进一步二元logistic回归分析,效应值以比值比(OR)来表示。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

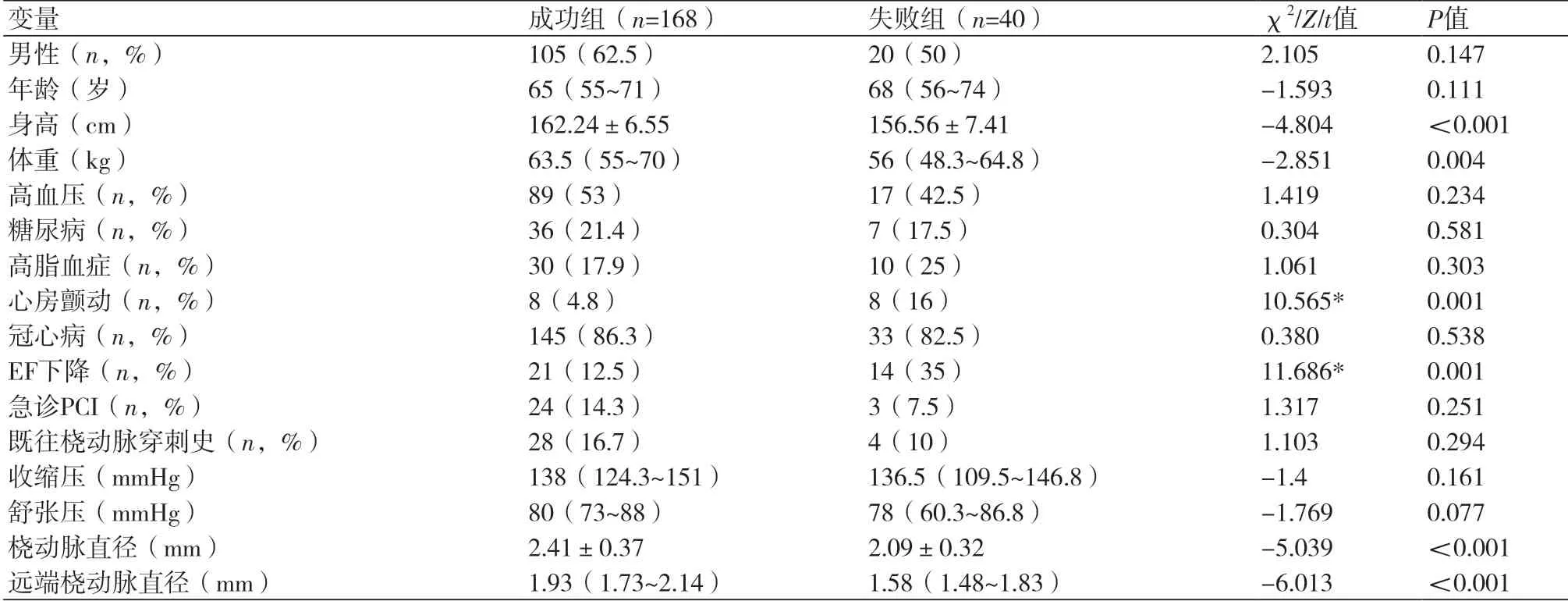

2.1 两组患者研究基线资料比较根据远端桡动脉穿刺成功与否将患者分为两组,穿刺成功组的身高(P<0.001)、体重(P=0.004)高于失败组,房颤(P=0.001)、射血分数下降(P=0.001)的占比低于失败组,具有统计学意义;两组的性别、年龄、高血压病、糖尿病、高脂血症、冠心病、是否为急诊PCI、既往桡动脉穿刺史、术中血压水平差异无统计学意义(P均>0.05)。两组患者桡动脉及远端桡动脉直径均呈正态分布,成功组桡动脉直径、远端桡动脉直径高于失败组(P均<0.05),表1。

表1 两组患者基线资料比较

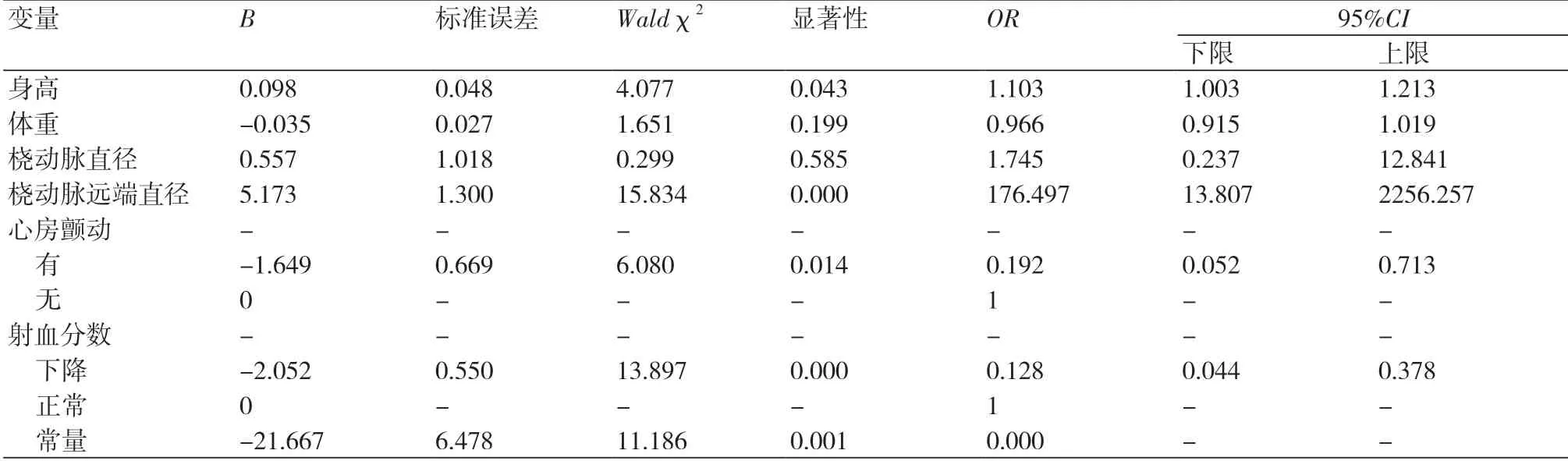

2.2 穿刺成功的多因素分析基于以上单因素分析筛查,房颤、射血分数下降、身高、体重、桡动脉直径、远端桡动脉直径是影响远端桡动脉穿刺成功率的可疑因素,可疑因素参与进一步二元logistic回归分析(表2)。结果提示:身高(OR=1.103,95%CI:1.003~1.213,P=0.043)和远端桡动脉直径(OR=176.49,95%CI:13.807~2256.257,P<0.001)与远端桡动脉穿刺成功率成正相关,合并房颤(OR=0.192,95%CI:0.052~0.713,P=0.014)及射血分数下降(OR=0.128,95%CI:0.044~0.378,P<0.001)与远端桡动脉穿刺成功率呈负相关。基于以上结论,身高较矮、桡动脉远端直径小、有心房颤动、射血分数下降分别是影响远端桡动脉穿刺成功率的相关因素。

表2 影响远段桡动脉穿刺成功率的多因素分析

3 讨论

20世纪70年代,桡动脉远端被报道为血压监测和采集血的替代位置。2011年首次报道了桡动脉远端穿刺用于在桡动脉穿刺[9]术后闭塞的桡动脉再通。在2014年的一个学术会议上介绍了dRA在血管内干预中的应用,于2018年发表[10,11]。1993年,Kiemeneij报道了在冠脉介入治疗中使用远端桡动脉穿刺。Kiemeneij报告远端桡动脉穿刺的成功率为89%[12]。随后,大量研究显示dRA的成功率很高(范围为88%~99.5%)[13]。远端桡动脉穿刺失败最常见的原因是穿刺失败,其次是导丝推进失败[14]。

桡动脉远端产生腕背支,与骨间总动脉形成腕背弓。桡动脉远端在第二掌骨基部掌侧下降,与尺动脉形成掌深弓。远端桡动脉位于解剖鼻烟盒下方,即被伸肌支持带、拇短伸肌和拇长伸肌包围的三角区[15]。由于前臂远端部位的原因,前臂的位置和动脉的大小有很多变化,动脉形成一个复杂的网络来供应手和手指。经典的解剖学教科书只描述两个弓(即掌深弓和掌浅弓)来供应手指。然而现实中,这种解剖结构存在于约50%的个体中,而其余则有不同的解剖结构。有些人掌深弓或掌浅弓不完善,有些人骨间前动脉或中动脉发达,偶尔连接掌深弓或直接向手指供血。不具有典型解剖弓的桡动脉远端体积较小。另外,桡动脉远端分支和掌浅动脉分支通常在腕部附近,若分支在肘部近端,则两支动脉均较小[16,17]。

本研究结果发现,身高越高穿刺成功概率越大,但要注意远端桡动脉较常规桡动脉穿刺点更远,对于部分体型较高大的患者,采用常规长度的导管可能不能到达冠脉开口。有文献建议,如果远端桡动脉直径小于计划使用的穿刺鞘直径,建议一开始就穿刺桡动脉[18,19]。

心房颤动可导致脉搏短促,血管搏动强弱不一,影响术者穿刺时的搏动判断;射血分数下降可导致桡动脉远端灌注不足,同时射血分数下降的患者交感神经兴奋性较高,易发生桡动脉远端痉挛,从而影响穿刺成功率。本次入选的16例房颤患者中,6例合并射血分数下降,而这6例中仅2例远端桡动脉穿刺成功。射血分数下降合并房颤的患者,远端桡动脉穿刺成功率明显降低,故建议此类患者直接选择经典桡动脉穿刺途径。

最后,应根据临床经验和有关桡骨远端与常规桡骨入路比较的报告来考虑与桡骨远端穿刺相关的问题。桡骨远端穿刺是否优于传统的径向方法?桡骨远端能否成为所有接受血管造影/血管成形术患者的首选?桡骨远端明显的缺点是远端动脉直径小,这限制了可用导管的大小。当我们认为在桡动脉远端直径或解剖无问题的情况下应积极选择桡骨远端。但导管大小应根据需要选择。在选择入路部位时,应综合患者个体考虑,术前应进行超声检查或超声引导下穿刺。综上所述,桡动脉远端穿刺术前,使用超声测量远端桡动脉直径,排除桡动脉远端直径小、身高较矮、心房颤动、射血分数下降的这类患者,对提高远端桡动脉穿刺成功率有重要临床意义。本研究为单中心研究,纳入病例较少,且穿刺成功率部分因素与术者经验相关;因此有待多中心研究进一步验证。