脊柱旁异位胸腺瘤1例

刘欣龙 孙滕 张昊

胸腺瘤是临床上最常见的上纵隔肿瘤,发生在前上纵隔以外部位的胸腺瘤称为异位胸腺瘤,约占胸腺瘤的4%。我院收治的1例脊柱旁异位胸腺瘤罕见病例,患者因“间断性右侧腰背部疼痛1周”入院,结合CT和MRI,临床诊断为后纵隔肿物(神经源性肿瘤?),手术完全切除肿物,术后病理示:胸腺瘤(AB型),现随访观察半年,患者恢复可。因此对于后纵隔的占位性病变,由于影像表现和临床症状的不典型,不仅要考虑神经源性肿瘤、心包囊肿、淋巴肉瘤等常见肿瘤疾病,异位胸腺瘤的也应该引起临床医生的注意,避免漏诊误诊。

病例资料

患者,男性,51岁,因“间断性右侧腰背部疼痛1周”入院,病程中不伴有咳嗽咳痰、胸闷、呼吸困难症状,发病以来未采取治疗措施,现为求进一步治疗来我院检查。既往身体健康,无家族性遗传病史,家族中无相似症状。体格检查:生命体征正常,气管居中,胸廓无明显畸形.无明显肋间隙增宽。右肩胛下角叩诊呈实音,左肺呼吸音清晰,心脏及腹部未及异常体征。2020年6月胸部CT检查(图1)提示右肺下叶脊柱旁团块状异常强化影,最大截面约66 mm ×45 mm,边界尚清晰,周边示片絮状高密度影;增强扫描呈不均匀强化,双期CT值约68/90 Hu,其内示多发斑片状无强化坏死区,未示明显支气管走形,动脉期可见起自于胸主动脉的细小血管穿行于团块内。纵隔内未见明显增大淋巴结影,右侧少量胸腔积液。磁共振胸椎平扫(图2)示T7~9脊柱右侧旁团块状长T1稍长T2信号影,界清,增强后强化明显,内部示斑片状长T1长T2无强化区,病灶局部与T8~9右侧椎间孔关系密切。CT肋骨三维:T9水平脊柱右旁可见团块状软组织密度影,边界清,密度欠均,邻近椎体及肋骨骨质破坏征象。影像学诊断:肺隔离症?神经源性肿瘤?临床诊断:后纵隔肿物。

图1 病变部位CT示右肺下叶脊柱旁团块状异常强化影,边界尚清晰,增强扫描呈不均匀强化,其内示多发斑片状无强化坏死区

图2 病变部位磁共振示T7~9脊柱右侧旁团块状长T1稍长T2信号影,界清,增强后强化明显,内部示斑片状长T1长T2无强化区,病灶局部与T8~9右侧椎间孔关系密切

血常规、肝肾功能、凝血功能及血液传播性疾病检查示基本正常。术前检查心肺功能良好,排除手术禁忌后,患者于2020年7月10日在全身麻醉下行机器人辅助胸腔镜下纵隔病损切除术,腋前线第5肋间做1 cm切口,置入鞘卡,作为观察孔,腋中线第3及第6肋间各做一切口,置入鞘卡,连接机器人手臂,作为操作孔。右手安置电钩,左手安置卡地亚抓钳,术中见胸腔后纵隔有一处占位(图3),肿瘤包膜满布迂曲血管,大小约80 mm ×70 mm,瘤体基底宽大,呈山丘型,边缘与胸壁延续呈钝角,与胸壁脂肪界限欠清。

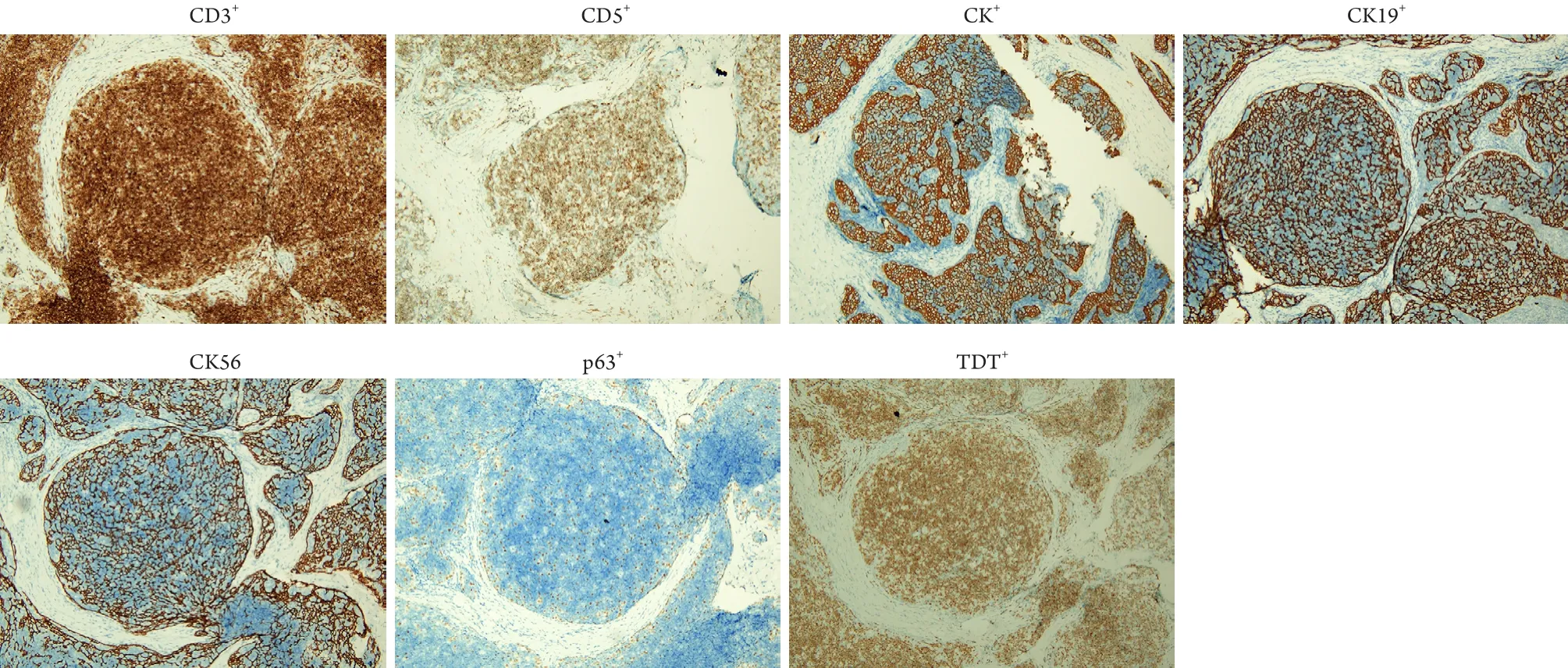

图3 机器人镜下肿瘤大体观

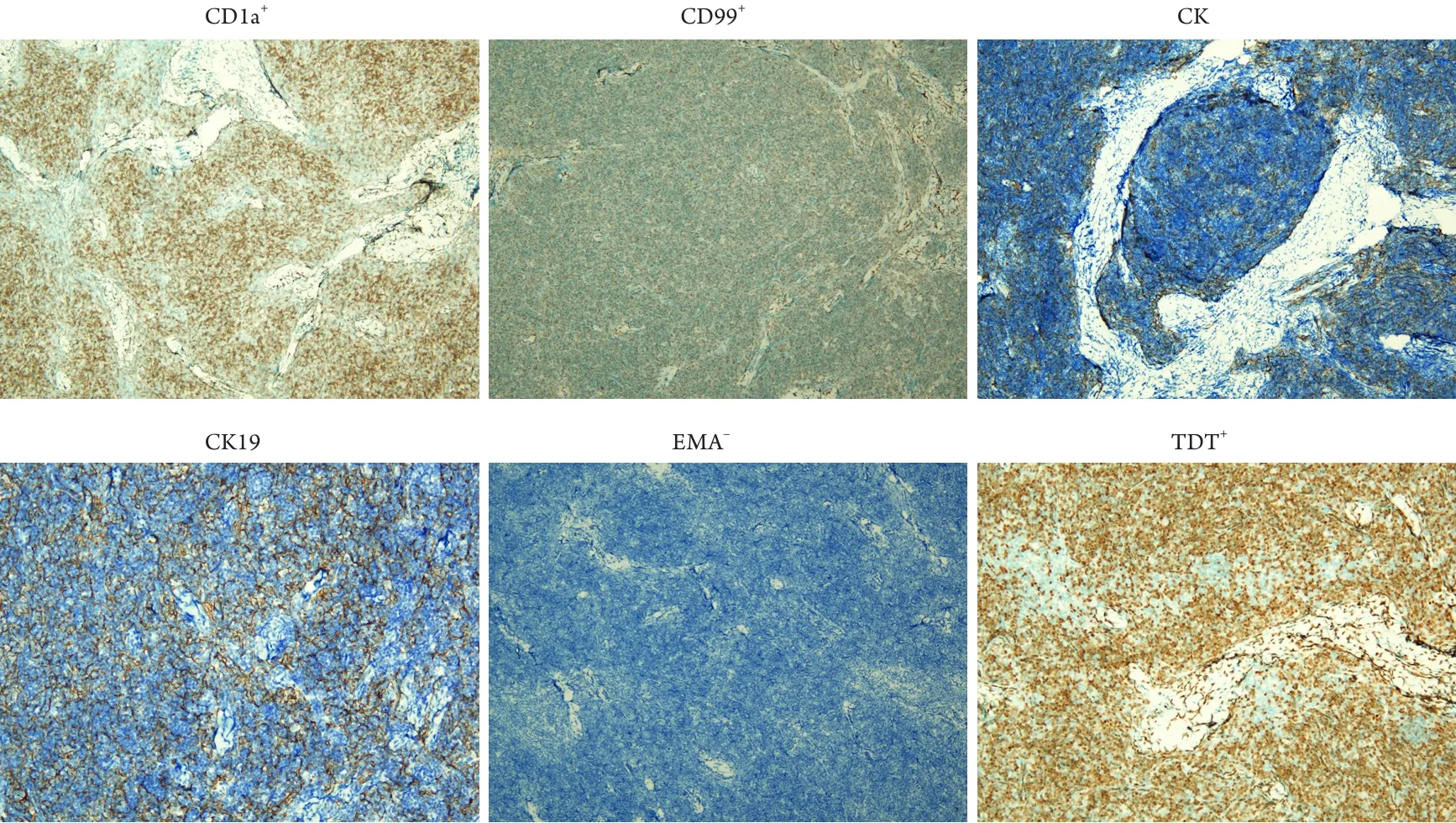

尝试在机器人下沿肿瘤包膜游离瘤体,瘤体与脊柱及肋骨关系密切,渗血较多止血困难,并且由于基底宽大搬动困难,难以暴露来自胸主动脉的营养血管,遂改开胸手术。将第5肋间观察孔扩大做一小切口,逐层切口皮肤,皮下组织,分离肌肉,进入胸腔。沿包膜游离肿瘤,发现部分瘤体嵌于肋骨间,并呈膨胀性生长,局部可见肋骨骨皮质凹陷、肋骨变形。沿肿瘤边缘进一步分离,结扎通向瘤体的营养血管,完整切除肿瘤组织,予以创面止血。由于肿瘤组织完整切除,包膜完整,肿瘤与肋骨、肌肉等周围组织有一定界限,未见侵袭性生长,因此未进行肿瘤的扩大切除。术后病理示:胸腺瘤(AB型,图4)。肿瘤大小3 cm×2.5 cm×1.2 cm。TNM分期为Ⅱ期。免疫组织化学结果(图5,6)示:A型区域CD3+,CD5+,CK+,CK19+,CK56,p63+,TDT+;B型区域CK+,CK19+,CD1a+,CD99+,TDT+,EMA-。

图4 肿瘤切除后病理(HE,×100),肿块灰红灰白结节样肿物1枚,局部表面光滑,有包膜,切面灰白灰黄,质地细腻,病理结果示:胸腺瘤(AB型)

图5 A型区域免疫组织化学结果(×200)示A型区域CD3+、CD5+、CK+、CK19+、CK56、p63+、TDT+

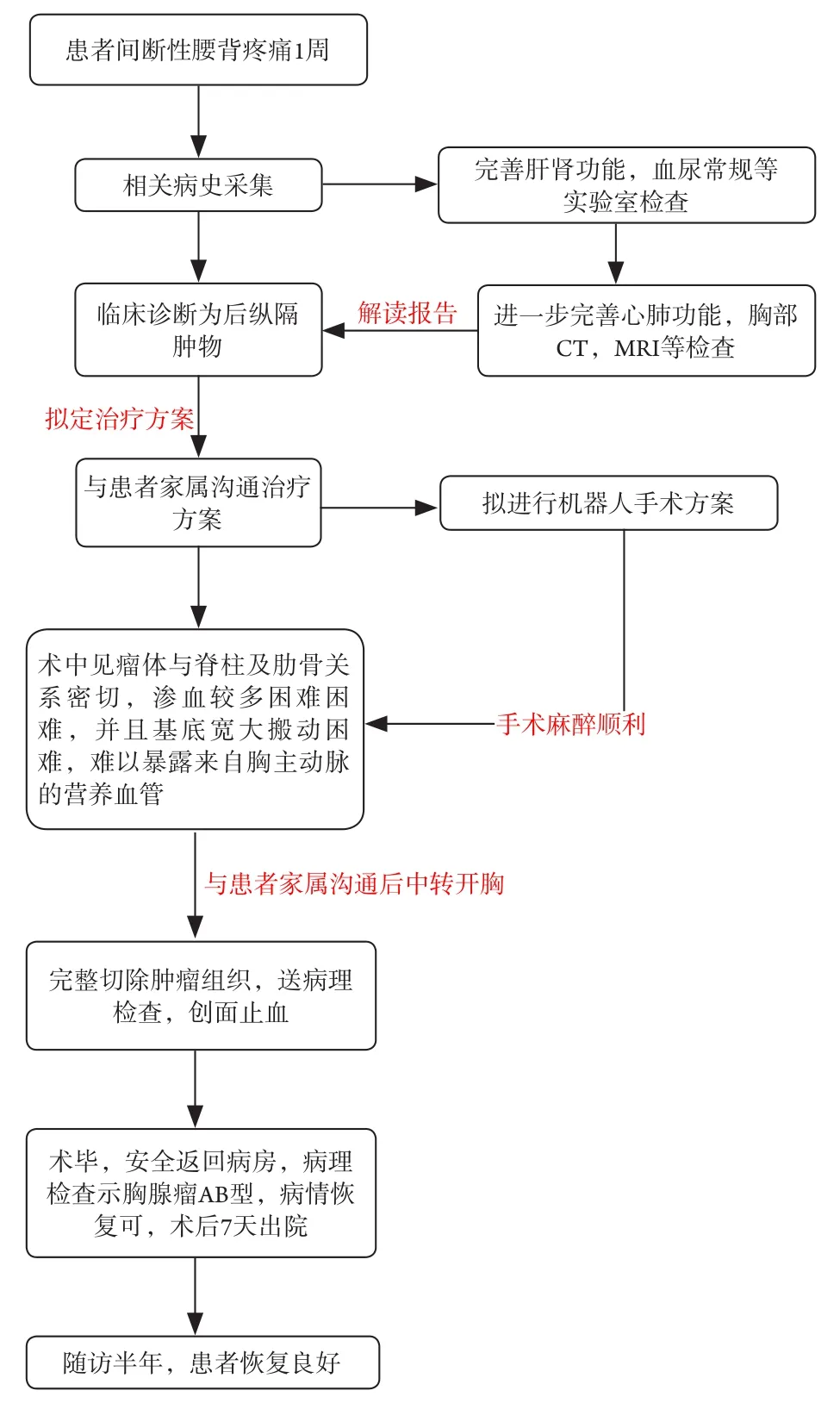

患者术后7 d手术恢复可,精神佳,复查胸部X线片,肺复张良好,予以办理出院。现已随访观察半年,患者腰部疼痛好转,病情恢复良好,无明显不适。治疗流程总结如图7所示。

图7 治疗流程图

图6 B型区域免疫组织化学结果(×200)示B型区域CD1a+、CD99+、TDT+、CK、CK19、EMA-

讨 论

胸腺瘤起源于胸腺上皮淋巴细胞及胸腺上皮细胞,是临床上最常见的上纵隔肿瘤。在胚胎发育过程中,胸腺组织起源于第3或第4个咽囊,然后逐渐下降转移到前纵隔上部。在下降过程中发生的任何错误都可能导致异位胸腺瘤的发生[1]。另一个假设是胸腺瘤来自干细胞[2],干细胞是一种多能细胞,可以分化成多种细胞。这一理论解释了肺部和其他胸膜中远处异位胸腺瘤的发生[3-4]。胸腺瘤90%位于前纵隔,前上纵隔占50%以上,4%异位[4-6]。根据文献报道[6-7],异位胸腺瘤通常发生在颈部,其次是肺、胸膜、甲状腺、心包和后纵隔,然而,除胸腺组织发育途径以外的罕见部位,如胸椎[8]和心脏也有报道。

胸腺瘤引起的临床表现多不典型,常表现为对周围邻近组织的压迫症状(如咳嗽、胸闷、吞咽困难等症状)及特殊症状(如合并重症肌无力)。大约三分之一的胸腺瘤与重症肌无力有关,但异位胸腺瘤很少与重症肌无力有关[9]。胸腺瘤缺乏特异性临床表现,相当一部分患者体检时偶然发现。本例患者“间断性右侧腰背部疼痛1周”入院,临床症状不典型,患者无上睑下垂,复视,全身无力,咀嚼无力,吞咽困难,面肌无力等重症肌无力表现,术前对患者行CT与MRI检查,以明确病灶及与周围组织结构的毗邻,但是术前检查未发现瘤体嵌于肋骨间,术中发现肿瘤基底宽大搬动困难,难以暴露来自胸主动脉的营养血管,遂改开手术。对于影像学表现肿瘤与周围组织接触密切的病灶,笔者认为进行CT三维重建明确解剖关系是必要的。

术前影像学检查(增强CT)是诊断胸腺瘤的主要方法[10-11],可提供肿瘤的准确定位及其与毗邻结构的关系,并可初步判断肿瘤的性质。后纵隔是神经源性肿瘤发生的常见部位,当后纵隔发生在异位胸腺瘤时,临床医生容易误诊为神经源性肿瘤,因此对于靠近胸壁且体积巨大的肿瘤,术前可通过CT引导下经皮穿刺活检获取病理学诊断依据,并根据病理结果选择最佳治疗手段。对于胸腺瘤患者的治疗首选手术,扩大胸腺切除术是金标准[12],无论良恶性都应完整切除肿瘤组织,后期辅助性化疗需结合术后病理分期。胸部CT检查是胸腺瘤的首选成像方法,它可以显示位置、大小、形状、密度和与周围组织的关系,有助于决定手术方式以及选择手术切口。

WHO病理分型根据胸腺瘤上皮细胞形态将胸腺瘤分为A型、AB型、B型及C型。A型及AB型即髓质型及混合型恶性程度较低,患者预后良好,无复发危险,而B型属于Ⅰ型恶性胸腺瘤,患者复发率及转移率高,C型为Ⅱ型恶性胸腺瘤,患者恶性程度及病死率很高。A型与AB型胸腺瘤完全切除后预后良好,肿瘤局部复发率极低,可不进行术后辅助治疗,若切除不完全,无法再行切除时,辅助治疗有一定的效果。胸腺瘤Masaoka临床分期Ⅰ期:包膜完整,无镜下包膜浸润;Ⅱ期:侵犯周围胸膜或脂肪组织,或镜下包膜浸润;Ⅲ期:侵犯邻近器官(心包、大血管、肺等);Ⅳa期:胸膜或心包播散;Ⅳb期:淋巴或血行远处转移。本例患者术后病理示胸腺瘤(AB型),Masaoka临床分期为Ⅱ期。患者异位胸腺瘤恶性程度低,复发的可能性小,术后未采取辅助治疗。但是胸腺瘤的Masaoka临床分期是针对发生在前上纵膈的胸腺瘤进行的,本例患者胸腺瘤异位,发生在后纵隔,后纵隔空间大,很难侵犯周围组织,术中确实发现沿包膜游离肿瘤时,包膜受到侵犯,部分瘤体嵌于肋骨间,并呈膨胀性生长,局部可见肋骨骨皮质凹陷、肋骨变形。对于有潜在恶性的异位胸腺瘤,术后是否需要辅助治疗,目前尚无指南推荐,临床上也很难制定针对这类病人的术后辅助治疗策略,因此有待将来进一步明确。

总之,对于胸腺瘤,术前增强CT对判断肿瘤位置、大小、性质、血供等尤其重要,并因此来决定手术方式和切口选择。但是对于异位胸腺瘤,由于发生率低,较为罕见,临床表现及术前影像学表现不典型,尤其是位于后纵隔时,易与后纵隔常见肿瘤(如神经源性肿瘤)混淆,在临床工作中应加以鉴别。对于靠近体表的肿块可行CT引导下穿刺,尽可能明确诊断,有助于选择最佳的治疗方案。