成长之地

贾红松

那年仲春,一场突然而至的腰腿痛折磨得我彻夜难眠,没有发烧红肿,也没有皮破血流,可椎间盘突出一旦发作起来,却有着无法描述的难受,让人坐卧不宁,寝食难安。除了卫生院的正规治疗,道听途说来的偏方也被妻子用在了我身上,黄褐色的中药汤,黝黑的膏药,外加牵引、按摩、热敷,折腾了差不多一个多月,右腚虽还有一丝隐痛,但和最初的发病相比,基本上算作痊愈了。

以我的身体状况,出远门务工,妻子根本放心不下,三姐夫在矿场上有个熟人,他那里需要一位做饭师傅,技术要求不高,能将生的变成熟的就行,机缘巧合下,我摇身成了做饭掌勺的厨子。

一条勉强通行四轮车的碎石路,凸凹着从村口往后山蜿蜒。一天上午,顶着头上火辣辣的太阳,扛着一条鼓鼓囊囊塞满了铺盖卷和几件换洗衣服的化肥袋,沿着那条碎石路徐徐向上,差不多一个小时的汗流浃背后,我气喘吁吁地摸到了那两座紧挨着的旧窑洞前。

一面巨大的山体裸露着新鲜的赭红,那是被炸药炸出来的岩石本色,刀削斧劈般的赭红色岩体下,十几个健壮汉子有的抡着大锤犀利地砸向石块,有的正将分量不轻的石块往四轮车上装,我在沟这边,他们在沟那边,沟底有溪水潺潺流过,隔着一条山沟,依稀能听见他们的说笑声。

临近中午,十几个汉子回来了。工头正是三姐夫的熟人,之前的印象里,他人很亲切,也很温雅,身上有一股四十多岁男人的阳刚和稳重,可眼前的他,皮肤晒得黝黑,和身旁的十几个伙计一样袒露着宽厚的肩膀,他们古铜色的胸脯上,或稀疏或浓密的胸毛一个比个恣肆,一个比一个扎眼。

我带来的化肥袋被工头一把拎进了窑洞,估计是怕我受不了窑洞里难闻的气味,我的行李被他铺在了紧挨着洞口的位置。抬手指了指窑洞门外的灶台,工头大声嘱咐我:“炒菜时多放些油,肉块切大点,味道弄得劲些,干活人嘴馋,得吃美!”

“ 啥话咧!”“ 放屁咧!”“ 哈——哈——”窑洞前一阵哄笑。

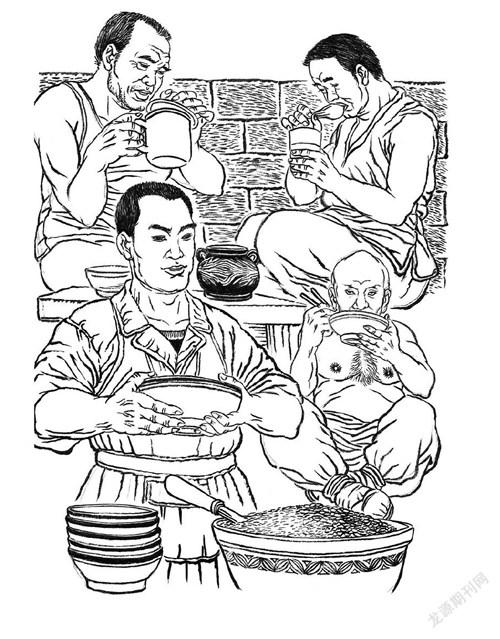

第一次端着最大号的洋瓷碗,和一群袒胸露腰的男人们一起在野地里吃饭,即便自己也是男子汉,我依然有点不大习惯。身边或蹲或站着的这群粗犷人,似乎不是在享用饭菜,而是比赛往肚子里塞东西似的,我忸怩着刚刚端起了碗,他们中有人已吃了三四个馒头,或者扒拉下一大碗面条了。

“呃——”的一声,冷不丁有人打了一个饱嗝,底气十足,怪腔怪调的,恶作剧一般拖着长长的尾音。

“二×货,饿死鬼投胎咧?差一窍转世咧?”工头扭头调侃了一句。

“哈——”窑洞前又是一阵哄笑。

我做饭前必定先洗一下手,菜要淘洗过三四遍,米里的稻壳和不干净的东西也被我挑拣了出去。一贯温和细致的秉性,让一群汉子们很快产生了好感。

“这哥们儿,中!”“不愧是有文化的人咧!比前几天那货强多了,饭菜弄咧也得劲!”汉子们夸我的话一点儿不绕弯子,简单直接,很像他们的脾气。

但我却不知道被他们嘴里厌恶着的“那货”是怎样的一个人?在我看来,出力流汗者理应吃上一口舒服的饭菜,不应该马虎的,而于他们而言,我作为一名厨子这一点最起码的用心和对他们应有的尊重,却在无意间变成了他们拿来衡量我和“那货”之间人品的尺子,或者比较我和“那货”之间素质高低的参照了。

可一群出力人哪里会知道,我其实特别汗颜被称呼为“文化人”,在我心底,“文化人”这三个字却像针尖一样扎心呢。

夜里,当此起彼伏的鼾声在窑洞里像波涛一样汹涌时,盯着黑黢黢的窑顶,我开始怀疑自己读过的书到底有没有用,我甚至悲观地觉得理想和现实之间,难道仅仅隔着一座窑洞和天堂之间的距离?即便胸中有点墨,略有文采,但是现在,我不是仍然和躺着的十几个汉子一样,睡在微微潮湿的土窑洞里,盘算着白天挣了多少钱,计划着到手后的钱该怎么花!唯一可能的不同,是他们的一个响屁会惊扰到我,让我辗转反侧难以入眠,而他们却一个个无动于衷,翻一翻身,接着又沉沉睡去。

掌握了十几个人的吃喝规律后,我用来准备饭菜的时间越来越短,属于自己的时间却越来越宽裕,我琢磨着应该再干点什么,以打发掉山坳里聊赖的时光。我跟着他们去装了半天车,可矿场上的石头,却好像商量好了要集体戏耍我一样,人家轻松就能搬起来的石头,我使尽了力气,它们却兀自岿然不动。

一群人都笑我是“白面书生”,应该去读书或者坐进办公室里整材料,哪里有干活人的样子?哪有干活人的身板?哪像个出力人呢?

我知道不能再去矿场被他们耍笑了,我得干点“文化人”能干的事情。天黑后,窑洞里灯光幽亮,烟雾缭绕,我尝试着给他们聊起了三国,先从桃园三结义说起,接着侃诸葛亮的草船借箭和关羽的义薄云天,没有想到的是,原本满嘴跑黄段的汉子们,热情地挤挨在我的周围,任凭我东拉西扯地胡咧咧,他们竟听得津津有味,直到夜半更深,他们才一个个意犹未尽地酣然睡去。

我俨然成了山坳里最受欢迎的“ 另类”。这一群干着最重体力活的人,开始用他们最淳朴和发自内心的举动帮助我,顺道挑一担水,顺手把菜洗净,不再恣意地放屁,譬如不再动我的东西。二十几天后,当我决定回一趟家时,他们竟然都有点不舍,一个劲地叮嘱我要尽快回来。

再次回到山里时,路遥的《平凡的世界》、萨特的《存在与虚无》和一本简装的《唐詩宋词三百首》,被我装在化肥袋里背进了山坳。在那间破旧的窑洞里,除了做饭和晚上接着胡侃三国外,其余时间,我如醉如痴地沉浸在路遥先生的笔端,徜徉在唐诗宋词的意境和哲学的奥妙里了。

说来也奇怪,《平凡的世界》高二时我读过一遍,但那时并未真正理解陕北高原上的困苦和艰难,但是现在,坐在山坳里,或者躺在窑洞中,再去品读《平凡的世界》,我竟然觉得孙少平仿佛就是自己了。一样都读过乡里的高中,一样出身在贫寒之家,一样有姊妹几个,一样都有懵懂时心爱过的人,我俩身上有太多相似的地方啊!只是孙少平从来没有放弃过改变命运的努力,而我恰恰缺少着他身上的那点精气神。

一场突然而至的雨水把矿场上浇淋得泥泞不堪,没法干活,窑洞里成了最好的栖息地。吸着廉价烟,喝着高粱酒,我和一群人云山雾罩地喷到了中午。

午饭后,雨住了,天空放了晴,微醺的五哥约我和他一起爬山,我爽快地答应了。

五哥是这群人里最沉默最舍力的一个,平素话不多,靠自己打工养家的五哥,身上有着一种和他年龄不太相符的沧桑。

到了山顶,太阳从厚厚的云层里露了出来,耀眼的光芒一下子铺满了沟沟岭岭,山峦峁梁上像忽然被镀上了一层金子一样,亮灿灿的。寿安山浑拔雄健,苍然盈目,叠嶂巍然,高低逶迤,像一道翠屏一样矗立在那里,有一丝灵动的烟岚从青葱的林木和奇诡的山石中游出,在高高低低的峦岭间萦绕。

“荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。”杜甫的诗被身边的五哥脱口而出时,我着实惊到了,粗胳膊粗腿的五哥竟然先我一步吟诵了这首《望岳》,看不出来,憨厚朴实的五哥,肚子里竟也藏有不少墨水呢!

“俺兄妹多,我是老大,家里穷,上完高二,辍学了!”五哥的眼圈有点微红,脸上藏着一些难以掩饰的不甘和无奈。

山顶上,我俩并肩而立,俯瞰着山下的美丽风景,两个在矿场上出力的年轻人,却彼此无语,惺惺相惜了。

“你比我小两岁,负担小一些,不应该在这里浪费时间的,要参加一下自学考试,为自己拼一回。”

五哥拍了拍我肩膀,尽管没有再多说什么,我却觉得好像有一份沉甸甸的嘱托,被五哥重重地搁在了肩膀上。

几天后,矿场上要放大炮了,岩体里囤放的炸药是平日的好几倍。“放炮咧——”“放炮咧——”半晌时,矿场上响起了连绵的吆喝声,整个山坳都笼罩在了一种紧张和不安的氛围里,所有人的心都在忐忑。

“点炮咧——”五哥是放炮手,他的最后一声吆喝,意味着炮捻已被点燃,爆炸即将发生,而他正飞奔着跑向掩体。

那一瞬间,我的心像被一双手紧紧攥着了一样,压迫得几乎透不过气来。

“轰——”几声闷响过后,山谷里的一切都在爆炸的余震里颤抖。

不大一会儿,烟尘渐渐散去,隔着山沟,我突然看见对面矿场上的人都惊慌着往一个方向聚拢,我隐约觉得好像出事了。

果然,山脚下很快响起了救护车刺耳的啸叫,啥情况?谁出事了?想象一下爆炸时飞扬起来的巨大石块,我不寒而栗,扔下手里正择洗着的青菜,撒腿便往矿场上拼命跑去。

竟然是五哥!五哥浑身是血躺在一堆石头旁。五哥的脸色和急救医生身上的白大褂一样惨白,他的身子绵软软的,像一根煮熟了的面条。

那天的太阳似乎要特意看清楚人世间的生离死别一样,格外的刺目!刺目得几乎让人眩晕!

黄昏时,缀在西山顶上的那枚残阳更加血色一般殷紅。五哥媳妇拉扯着两个懵懂的孩子跌撞着来了,悲痛的号啕和俩孩子稚嫩的哭声,在空寂的山坳里忧伤地回荡着。

那座矿场第二天就被关了。处理完五哥的后事,我们一群人打起铺盖卷,收拾好行李,黯然地离开了那座山坳。

三年后,我拿到了一张法学专业的大学文凭,开启了一段新的人生之路。