最低工资的减贫效应研究*

魏下海 许家伟

引言

习近平总书记指出,消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是中国特色社会主义的本质要求,是中国共产党的重要使命。经过多年持续努力,我国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务,全国绝对贫困人口累计减少9899万人,绝对贫困发生率清零。①中华人民共和国国务院新闻办公室:《人类减贫的中国实践》,《人民日报海外版》,2021年4月7日,第04版。消灭绝对贫困的全面胜利具有里程碑式的意义,但相对贫困仍将长期存在。党的十九届五中全会明确要求,巩固已有脱贫攻坚成果,构建解决相对贫困的长效机制,建立完善农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制。就相对贫困治理来说,需要为低收入群体提供相应的社会救助和帮扶措施,充分发挥社会保障机制的纾困作用。

作为一项旨在“保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活”和“维护劳动者取得劳动报酬的合法权益”的劳动保护制度,最低工资规制(Minimum Wage Regulation,MWR)在减少相对贫困和收入不平等方面常常被寄予期望。通过最低工资规制,政府可以平衡雇员与雇主的工资谈判关系,调节劳动-资本收入比例,①Christopher Flinn,“Minimum Wage Effects on Labor Market Outcomes under Search,Matching,and Endogenous Contact Rates,”Econometrica,vol.74,no.4,2006,pp.1013-1062.缩小收入差距,保障低技能劳动者收入水平。②Kamer Acemoglu and Jörn-Steffen Pischke,“Minimum Wages and On-the-Job Training,”Research in Labor Economics,vol.22,no.1,2003,pp.159-202.我国于1993年11月24日在企业中施行《企业最低工资规定》,2004年3月1日又进一步在全国范围内推行适用面更广的《最低工资规定》,对劳动力市场产生较为深远的影响。不过,中国最低工资规制的现实实践究竟对低收入群体会产生何种影响,是否能有效发挥降低相对贫困的效果,目前仍未有完备答案。本文试图提供这方面问题的答案。

从文献进展看,发达国家的大部分经验证据表明,最低工资对于低收入家庭生活保障作用较为有限,③William Johnson and Edgar Browning,“The Distributional and Efficiency Effects of Increasing the Minimum Wage:A Simulation,”The American Economic Review,vol.73,no.1,1983,pp.204-211;Richard Burkhauser and Joseph Sabia,“The Effectiveness of Minimum-Wage Increases in Reducing Poverty:Past,Present,and Future,”Contemporary Economic Policy,vol.25,no.2,2007,pp.262-281.仅有少量研究显示最低工资对底层家庭收入表现出积极影响。④Arindrajit Dube,“Minimum Wages and the Distribution of Family Incomes,”American Economic Journal:Applied Economics,vol.11,no.4,2019,pp.268-304.在发展中国家,由于经济发展阶段以及劳动力市场结构和监管力度的差异,最低工资的减贫和分配效应亦存在差异性。⑤Enrique Alaniz,Tim Gindling and Katherine Terrell,“The Impact of Minimum Wages on Wages,Work and Poverty in Nicaragua,”Labour Economics,vol.18,no.S1,2011,pp.S45-S49;Alessandra Brito,Miguel Foguel and Celia Kerstenetzky,“The contribution of minimum wage valorization policy to the decline in household income inequality in Brazil:A decomposition approach,”Journal of Post Keynesian Economics,vol.40,no.4,2017,pp.540-575.我国推行最低工资制度的时间相对较短,从家庭层面考察对收入影响的研究尚不多见。一些文献提供了最低工资能够提高我国底层家庭收入、改善少数民族劳资关系等证据,⑥Carl Lin and Myeong-Su Yun,“The Effects of the Minimum Wage on Earnings Inequality:Evidence from China,”Research in Labor Economics,vol.44,no.2,2016,pp.179-212;段志民、郝枫:《最低工资政策的城镇家庭收入分配效应研究》,《统计研究》2019年第7期。另有研究表明最低工资在降低农村贫困率、实现高收入家庭对低收入家庭的补贴配置发挥一定作用。⑦罗小兰:《最低工资对农村贫困的影响:基于中国农民工的实证分析》,《经济科学》2011年第3期;寇恩惠、刘柏惠:《最低工资与城镇减贫:基于一般均衡的视角》,《财贸经济》2021第12期。

解决相对贫困是实现共同富裕的必要过程,亟需探索如何从消灭绝对贫困到减少相对贫困的新路径。目前,学界关于最低工资减贫效应仍存在一定争议,主要分歧点在于最低工资对就业的影响方向。在解决相对贫困和通往共同富裕的道路上,最低工资制度被赋予新的角色功能。在此背景下,本文试图利用全国县级最低工资和家户调查匹配数据,从工资效应和就业效应两条渠道来评估最低工资规制对相对贫困家庭的作用,并为当前相对贫困治理以及完善低收入家庭的纾困举措提供一定的政策启示。

一、数据、模型与统计事实

(一)数据来源

本文数据来自于2000—2015年中国健康与营养调查(CHNS),及匹配的上年度最低工资数据。其中,最低工资资料(区县级)涵括1998—2014年,地区信息根据CHNS记载的样本实际地理位置整理得到,覆盖山东、广西、江苏、河南、湖北、湖南、贵州、辽宁下辖的45个区县级行政区的家庭样本。

我国于2004年施行的《最低工资规定》指出,与七类用人单位建立劳动关系的劳动者均受最低工资法规的法律保护,而一些隐性就业劳动群体,如家庭工人、家政服务等并不在最低工资规定的法律保护范畴。因此在实证过程中,剔除家庭中可观测的非适用部门、隐性就业等样本。

(二)模型与变量测度

本文通过度量就业造成的收入损失来衡量最低工资对家庭工资总收入的影响。参考Brown(1999)构建核算最低工资对贫困家庭收入影响的方法,①Charles Brown,“Minimum wages,employment,and the distribution of income,”Handbook of Labor Economics,vol.3,no.2,1999,pp.2101-2163.即:

总效应=工资效应+就业效应=最低工资对贫困家庭工资收入的弹性×贫困家庭平均工资收入+最低工资对贫困家庭就业率的弹性×贫困家庭平均人口×贫困家庭平均工资收入

关于贫困的定义,目前有绝对贫困与相对贫困两种标准。国家统计局公布的绝对贫困线存在以1978年、2008年和2010年为基期的三种方案,并不统一,且这一贫困线只针对农村家庭,并不适用于城镇家庭。陈宗胜等(2013)认为这一标准偏低,建议采用相对贫困标准。②陈宗胜、沈扬扬、周云波:《中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定》,《管理世界》2013年第1期。因此,本文选择相对贫困标准亦更符合本文探索相对贫困解决机制的目的。

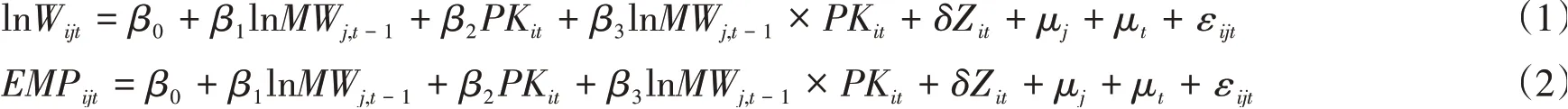

在家庭层面的基准回归模型就有工资效应模型式(1)和就业效应模型式(2):

其中,下标i、j、t分别指家庭编码、县级行政区编码和调查年份,表示在t年j地区当地实行最低工资标准为MWjt的家庭i所对应的数据资料。lnWijt表示对数家庭人均月工资性收入;EMPijt表示家庭就业率;主效应项lnMWj,t-1表示调查年份前1年j地区当地实行的区县行政级层面全日制月最低工资标准,取对数;主效应项PKit表示贫困家庭的识别变量,1识别为贫困家庭,0识别为非贫困家庭;核心交互项lnMWj,t-1×PKit,表示贫困家庭与滞后1期的县级月最低工资的交乘;Zit为家庭随时间变化的特征变量;μj表示地区效应;μt表示时间效应;εijt表示随机扰动项。

家庭人均月总收入,是评价贫困家庭标准的依据,以2015年为基期进行平减,并做了双侧1%的缩尾处理。关于贫困家庭的识别,通常使用考虑了家庭规模的人均等价收入中位数的40~60%作为相对贫困线,③Peter Townsend,“The Meaning of Poverty,”The British Journal of Sociology,vol.13,no.3,1962,pp.210-227;Peter Townsend,Poverty in the United Kingdom:A survey of household resources and standards of living,Berkeley:University of California Press,1979,pp.1216.事实上,贫困线识别的具体标准国际上并未统一,如欧盟以人均收入中位数的60%衡量,OECD国家采用50%的标准,美国则采用40%,鉴于国家扶贫办公布的我国2012年测算贫困发生率为10.2%,以家庭人均月总收入中位数的40%作为相对贫困线,样本的贫困发生率为10.35%,接近我国的调查贫困发生率,故本文以此为相对贫困线,贫困线下的家庭视为贫困家庭。核心变量对数家庭人均月工资收入,由劳动年龄人口①参考向攀等(2016),视家庭成员中,男性年龄在16~60岁之间,女性年龄在16~55岁之间,在本地就业的,为劳动年龄人口。的个人工资收入形成,剔除部分可观测到的隐性就业影响,并以2015年为基期进行平减和双侧1%的缩尾处理;核心变量家庭劳动年龄就业人口占家庭总人口的比率,对家庭劳动年龄人口的就业状态进行识别,将从事工资性收入工作的视为在就业状态,以在职就业者占总人口的比例作为家庭就业率。

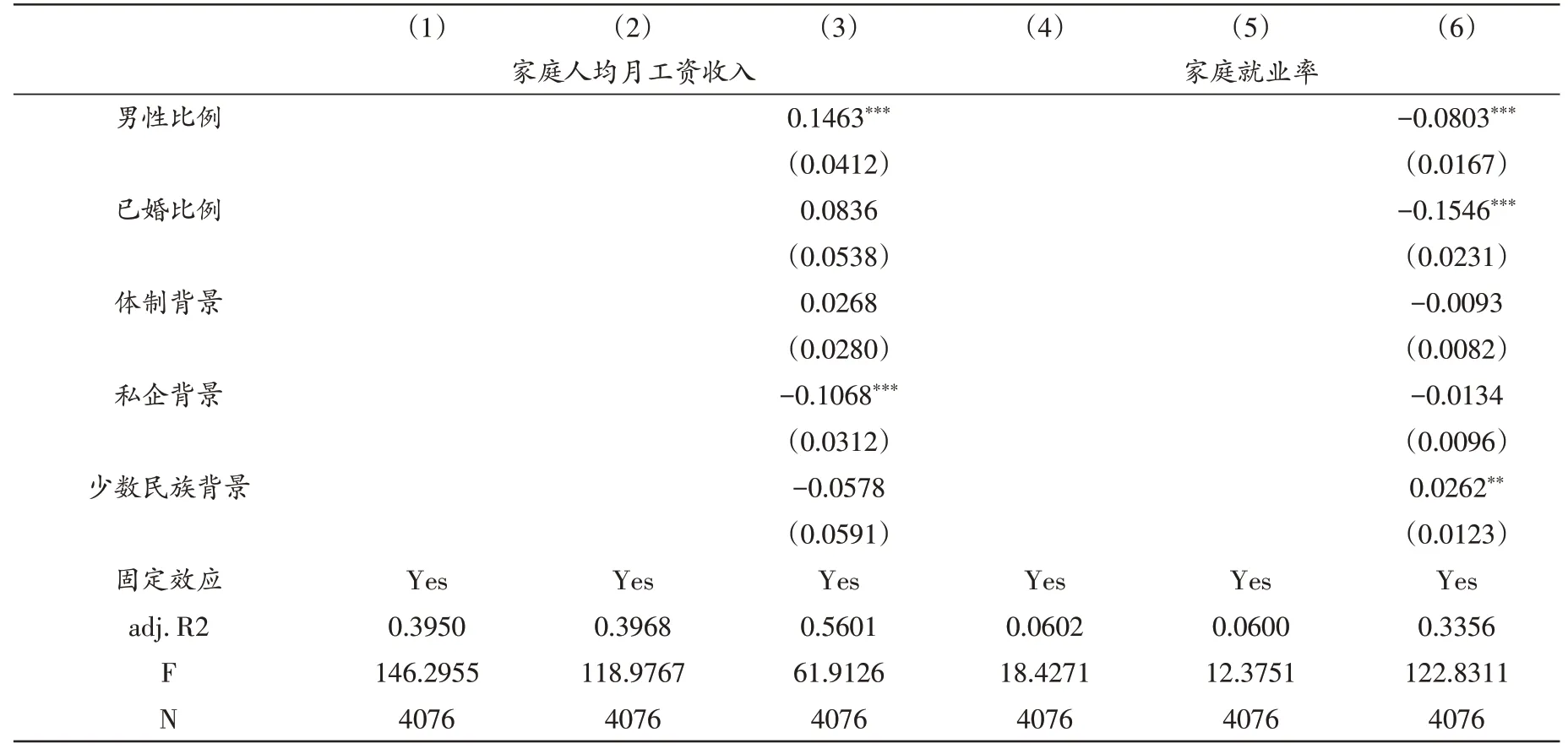

家庭特征变量包括:(1)工作经验及其平方,取家庭劳动年龄人口工作经验的均值,参考Wahlberg(2008),年龄减去受教育年限再减6年得到,工作经验的平方缩小100倍。②Roger Wahlberg,“Differences in Wage Distributions between Natives,Non-Refugees,and Refugees,”IZA Working Papers,2008.(2)平均受教育年限,取家庭劳动年龄人口受教育年限的均值,个人受教育年限具体到接受正规学校教育的年限。(3)家庭人口规模和老人比例,指全家总人口和60岁以上人口占比。(4)劳动人口比例,即劳动年龄人口占总人口比例。(5)家庭参保比例,指劳动年龄人口个人医疗保险的参保比率,凡参与至少一类医保即视为已参保。(6)家庭男性比例,即劳动年龄人口男性占比。(7)家庭已婚比例,已婚者所占的比例,视在婚、离婚、丧偶、分居均为已婚。(8)体制背景、私企背景,视劳动年龄人口中目前或曾经在该类单位就职的,即为拥有该种工作单位的家庭背景,体制背景指代机关、企事业单位、集体企业;私企背景指代私营个体企业、三资企业。(9)少数民族家庭背景,有一位及以上成员为少数民族,即视为少数民族家庭。

(三)统计描述

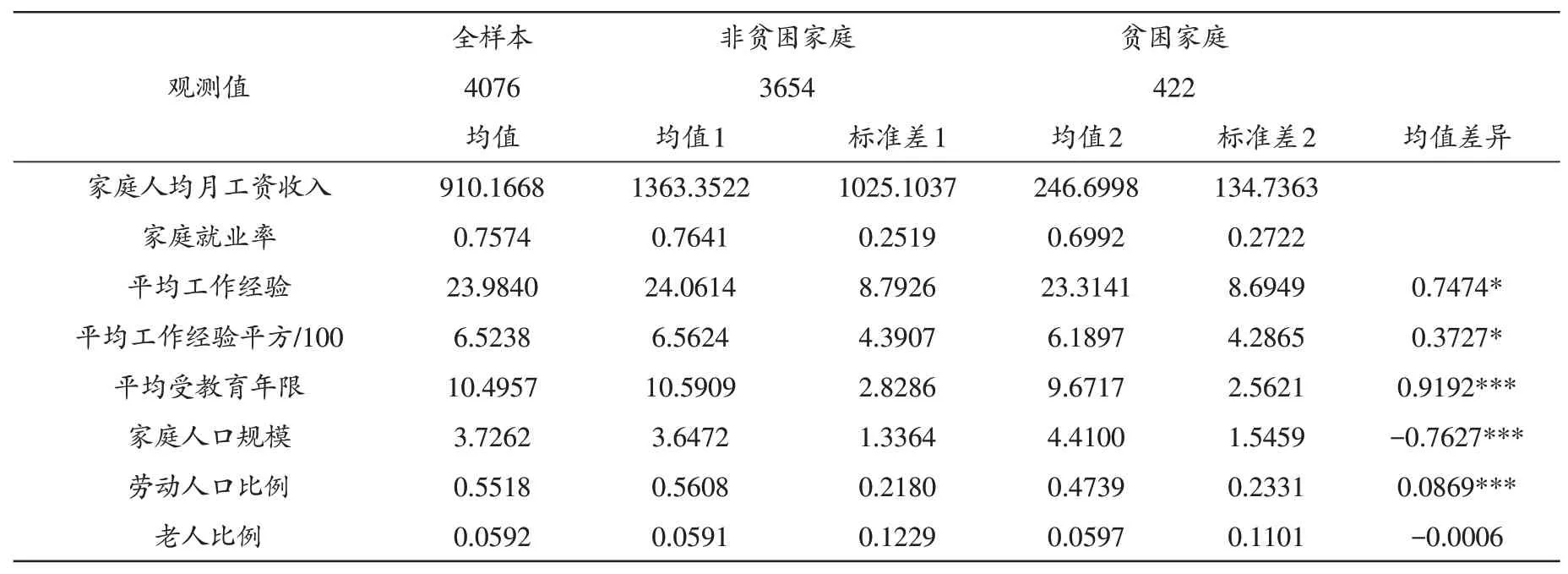

表1 报告了样本描述性统计以及基准估计中解释变量的分组t均值检验结果。非贫困家庭的平均人均收入更高,劳动年龄人口在受教育情况、婚姻情况、医疗参保率、背景条件都要明显好于贫困家庭,在人口特征上,非贫困家庭的平均总人口为3.65人,贫困家庭虽有4.41人,但劳动人口比例却更低,男性比例亦更低,意味着贫困家庭“核心骨”肩上背有重要的经济负担。

表1 描述性统计

(接上表)

二、实证结果与分析

(一)基准回归

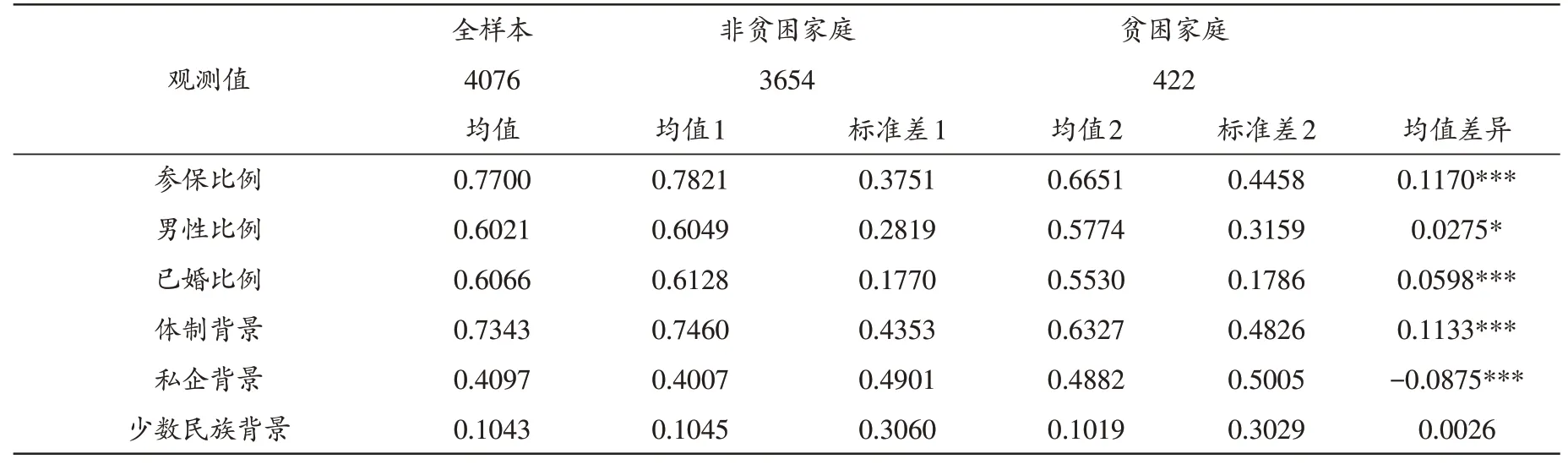

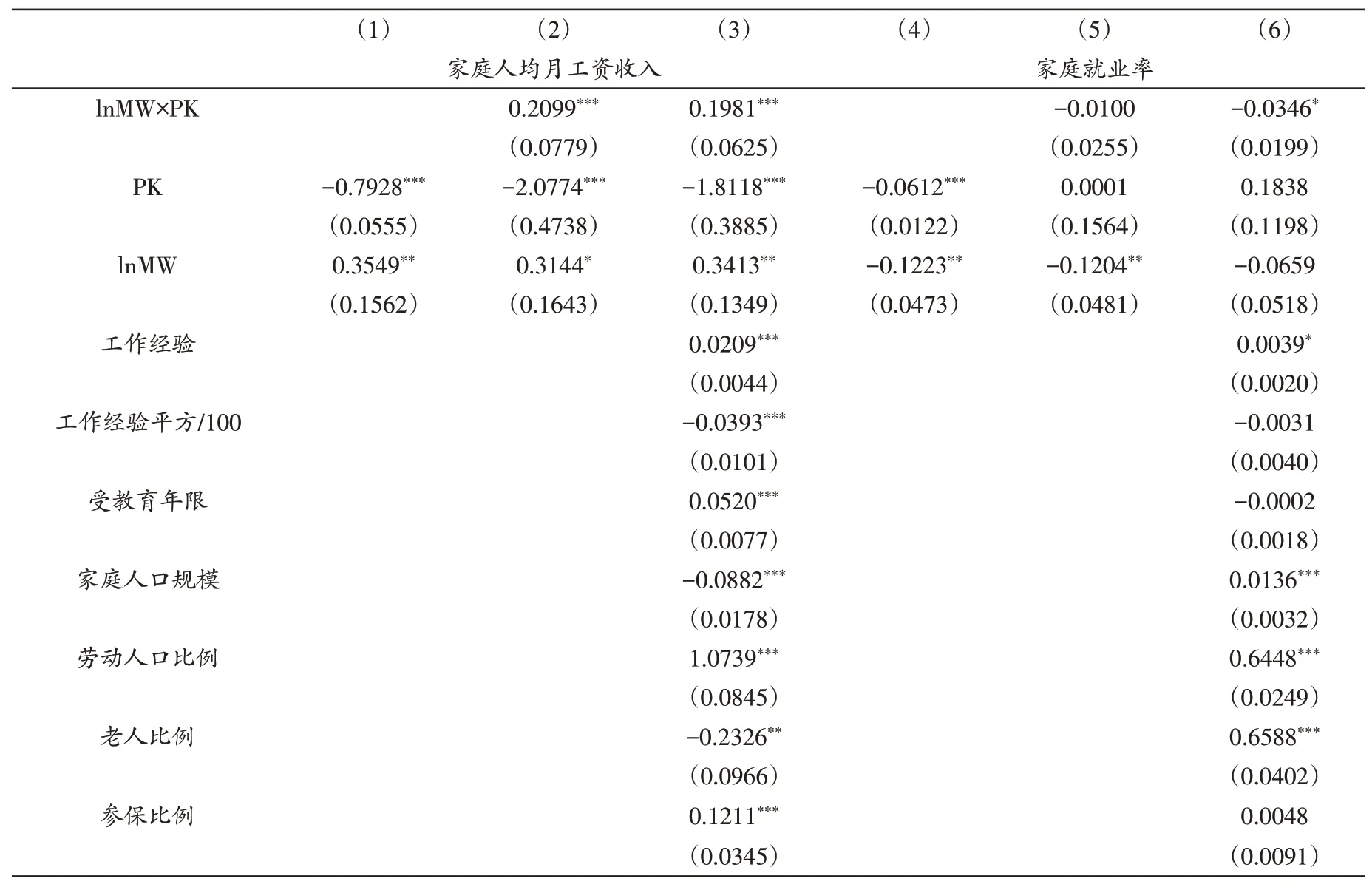

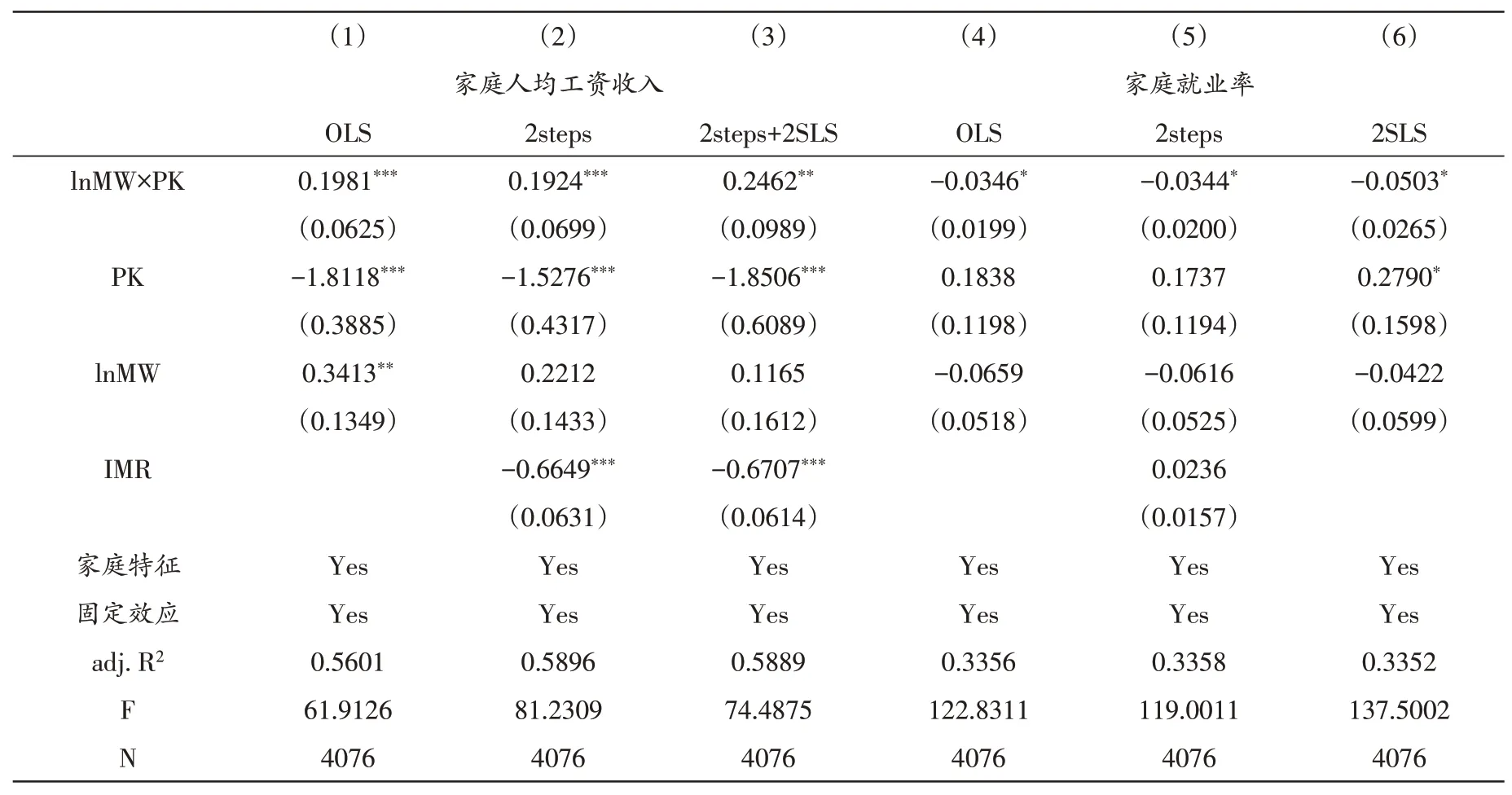

表2 结果显示,最低工资的提高有助于增加贫困家庭工资收入,但伴随着一定程度的就业挤出。以(2)、(3)列为例,最低工资提高1%可增加贫困家庭0.210%的工资性收入,控制家庭特征后,这一影响降低至0.198%。观察就业效应的结果可以发现,最低工资调整带来的贫困家庭就业状态变化并不明确,在控制家庭特征后,最低工资对贫困家庭就业率有一定程度的冲击,但仅在10%的统计水平上显著,这表明就业效应的程度较为微弱。由于就业效应是最低工资表现在家庭工资收入上造成的损失,可估计最低工资提高1%能够增加贫困家庭工资收入11.85元。①具体计算过程如下:246.70×0.198+246.70×4.41×(-0.034)=11.85元。

表2 基准回归结果

(接上表)

(二)内生性处理

从最低工资和家庭工资性收入之间的互动逻辑来看,最低工资规制看似外生地约束用人单位的工资发放行为,从而提高家庭收入,然而潜在的样本选择和互为因果可能导致内生性问题。本文通过ifwkijt标记j地区的i家庭在t时间有无工资性收入工估计家庭从事工资性收入工作的概率,构造选择方程如式(3):

根据Heckman两步法,首先采用Probit模型估计选择方程,从中得到逆米尔斯比率,进而将此比率作为一个控制变量分别放入工资效应模型和就业效应模型中,即可得到“最低工资×贫困”交互项的一致估计。

在基准回归已有特征变量的基础上,再引入未成年小孩比例,指16岁以下(不含16岁)人口的比例,抚养未成年对家庭收入稳定的需求更加迫切,子女数量越多,对收入必然提出更高的要求,选择工资性收入工作的倾向性会更高;是否从事经营性工作,指有无以雇主身份从事经营性活动的家庭成员,以雇主身份主持经营性活动的所得归入家庭经营性收入,其家庭成员从事工资性收入工作的相关性更低;以及对数家庭人均月总收入,人均总收入高的家庭,从事工资性收入的概率更高,作为筛选特征。同时,为了克服家庭工资性收入与最低工资之间的互为因果问题,使用其他区县最低工资标准的均值作为县级最低工资的工具变量,结合Heckman两阶段和最小二乘两步法来解决内生性问题。

表3 是使用Heckman两阶段和工具变量两步法对内生性问题进行解决的结果,就Heckman两阶段的结果第(2)、(5)列看,工资效应方程中的逆米尔斯比率显著不为零,意味着基准回归中存在对有工资性收入家庭的样本选择问题,故通过使用其他区县的最低工资均值作为县级最低工资的工具,采用Heckman两步法和最小二乘两阶段相结合的方式来克服,但最低工资对工资性收入的弹性变化并不大,而就业效应方程中的逆米尔斯比率不显著,因此不存在样本选择,故采用最小二乘两阶段解决就业与工资收入之间的内生性问题。结果与基准回归的结论保持一致。

表3 Heckman两步法、最小二乘两阶段的结果

(三)稳健性分析

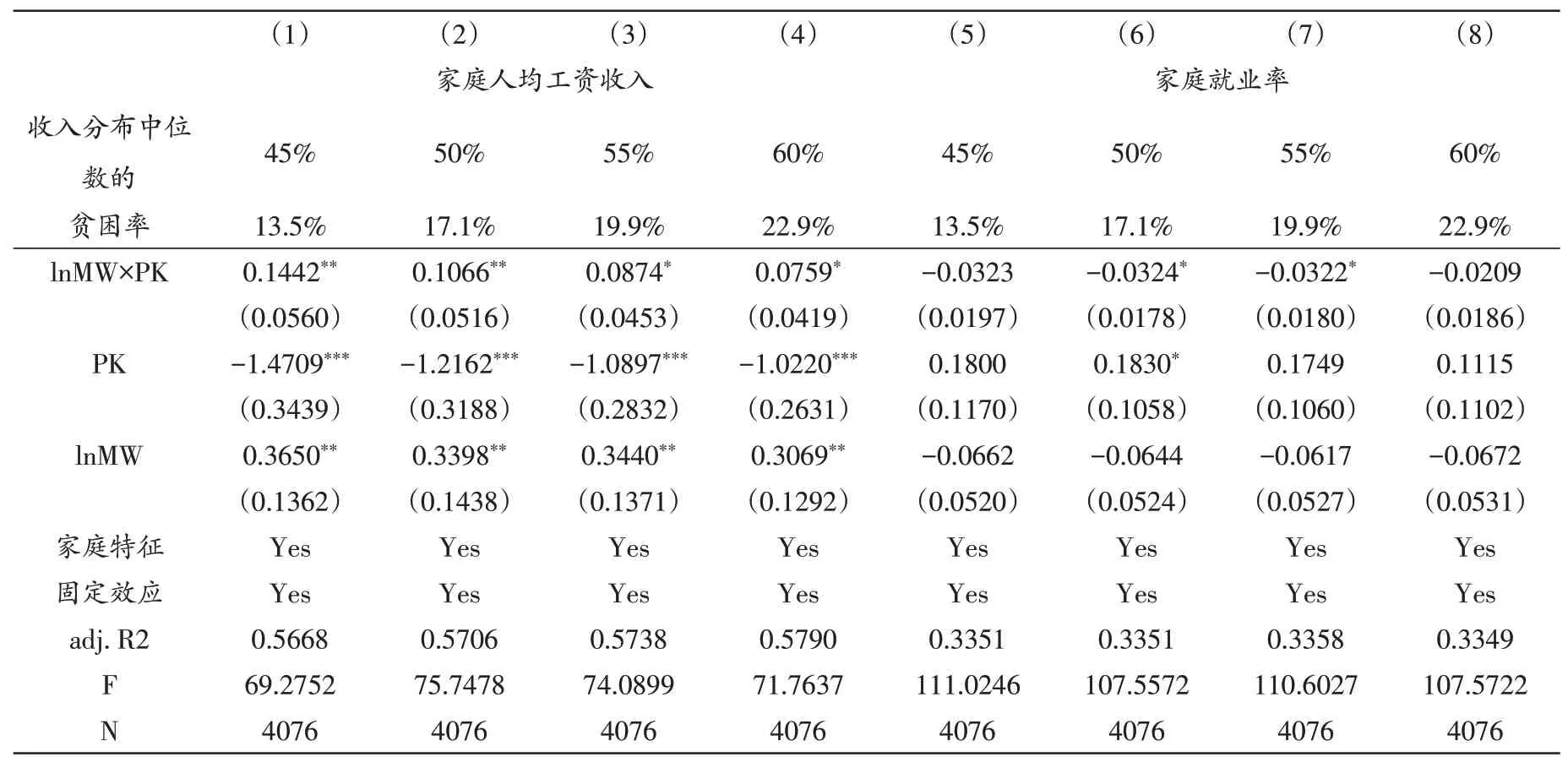

1.不同相对贫困标准对贫困家庭收入的影响

鉴于设置的相对贫困线标准不同,产生结果可能并不一致,尝试采用收入分布中位数的45%、50%、55%、60%作为相对贫困线,以检验基准回归结果的稳健性,结果如表4所示,随着相对贫困标准的提高,最低工资对贫困家庭工资收入的弹性下降较多,但工资效应依旧显著,而最低工资对贫困家庭就业率的弹性基本稳定,仅部分贫困标准下不能确定就业效应的存在性。最低工资对中高收入劳动者存在溢出效应的影响,但主要影响的是收入分布5~20%的家庭,随着收入分位提高,这一溢出效应会逐渐被稀释,①邸俊鹏、韩清:《最低工资标准提升的收入效应研究》,《数量经济技术经济研究》2015年第7期;Weilong Zhang,“DistributionalEffectsofLocalMinimumWageHikes:ASpatialJobSearchApproach,”SSRNWorkingPapers,2018.同时,相对贫困标准提高也意味着更多非贫困家庭会被纳入相对贫困范畴。因此可以明确的是,相对贫困的标准放宽后,工资效应依旧存在,就业挤出效应较为微弱,这与杨娟和李实(2016)的证据一致。②杨娟、李实:《最低工资提高会增加农民工收入吗?》,《经济学(季刊)》2016年第4期。

表4 稳健性分析1:不同相对贫困标准对工资效应的影响

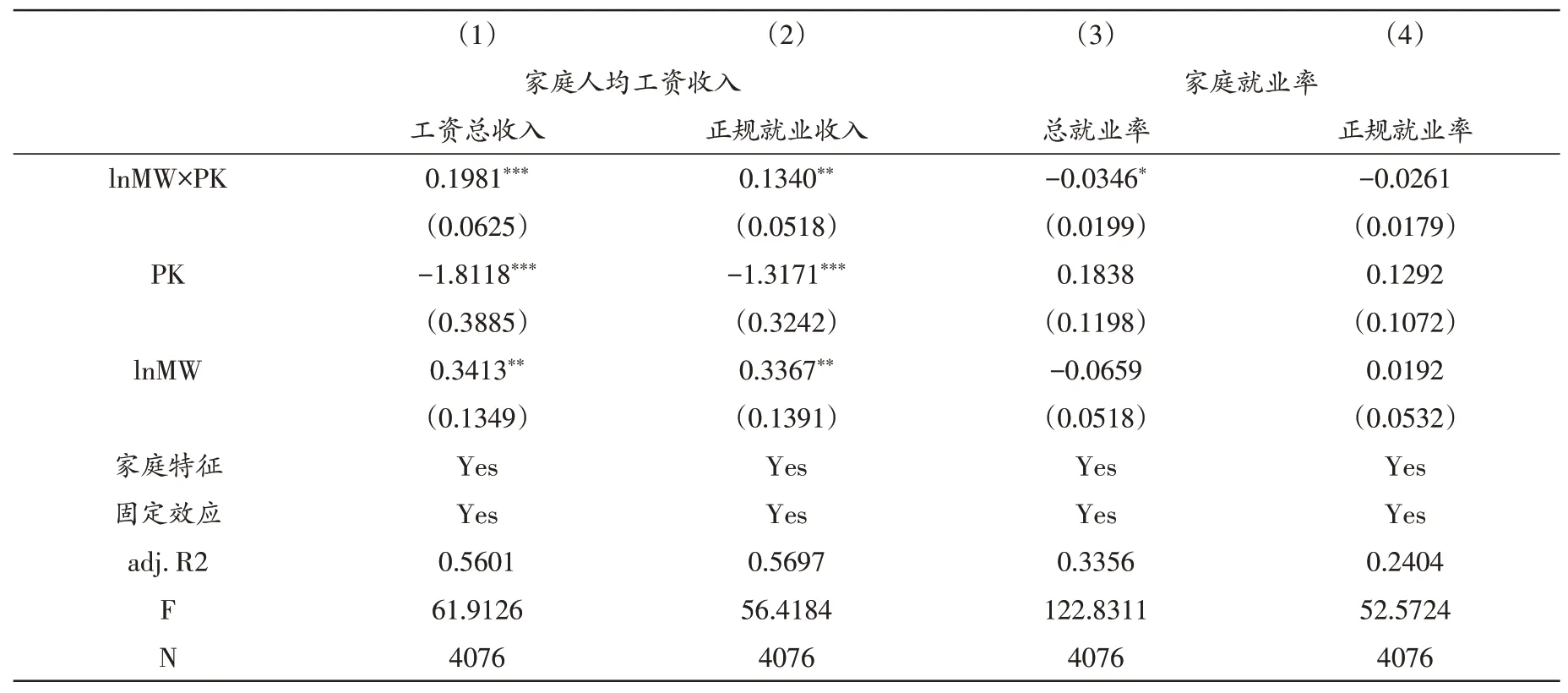

2.不同劳动就业定义对贫困家庭收入的影响

来自其他发展中国家的经验证据表明,最低工资规制对正规部门的硬约束要强于对非正规部门的软约束,③David Neumark and Luis Felipe Munguía Corella,“Do Minimum Wages Reduce Employment in Developing Countries?A Survey and Exploration of Conflicting Evidence,”World Development,vol.49,no.1,2021,pp.1-23.国内也发现了对非正规部门工资影响并不明显的证据。④向攀、赵达、谢识予:《最低工资对正规部门、非正规部门工资和就业的影响》,《数量经济技术经济研究》2016年第10期。为了剔除可观测的非正规就业影响,参考向攀等(2016)对正规部门就业与非正规部门就业的定义,①将为他人或为企业员工规模大于20人的单位工作的长期工或合同工视为正规部门就业,包括各级企事业,大、中小集体企业,集体农场,私人企业,其余就业形式,如有不超过20个雇工的个体经营者、无雇工的个体经营者(包括农民)、临时工、领取工资的家庭工人、无报酬的家庭帮工,均属于非正规就业范畴。以正规工资收入代替工资收入,以正规就业率代替就业率测试稳健性,这一标准相比《最低工资规定》的适用部门更细而具体。结果如表5所示,最低工资提高对贫困家庭的工资效应,无论是对家庭工资收入,还是对仅来自正规部门的家庭工资收入,都具有一致的正面影响,工资效应存在的证据依旧是明显的,而在只考虑正规就业的情况时,最低工资对贫困家庭正规就业率的挤出弹性并不显著。

表5 稳健性分析2:不同劳动就业定义对贫困家庭收入的影响

(四)异质性分析

1.市场化环境的影响差异

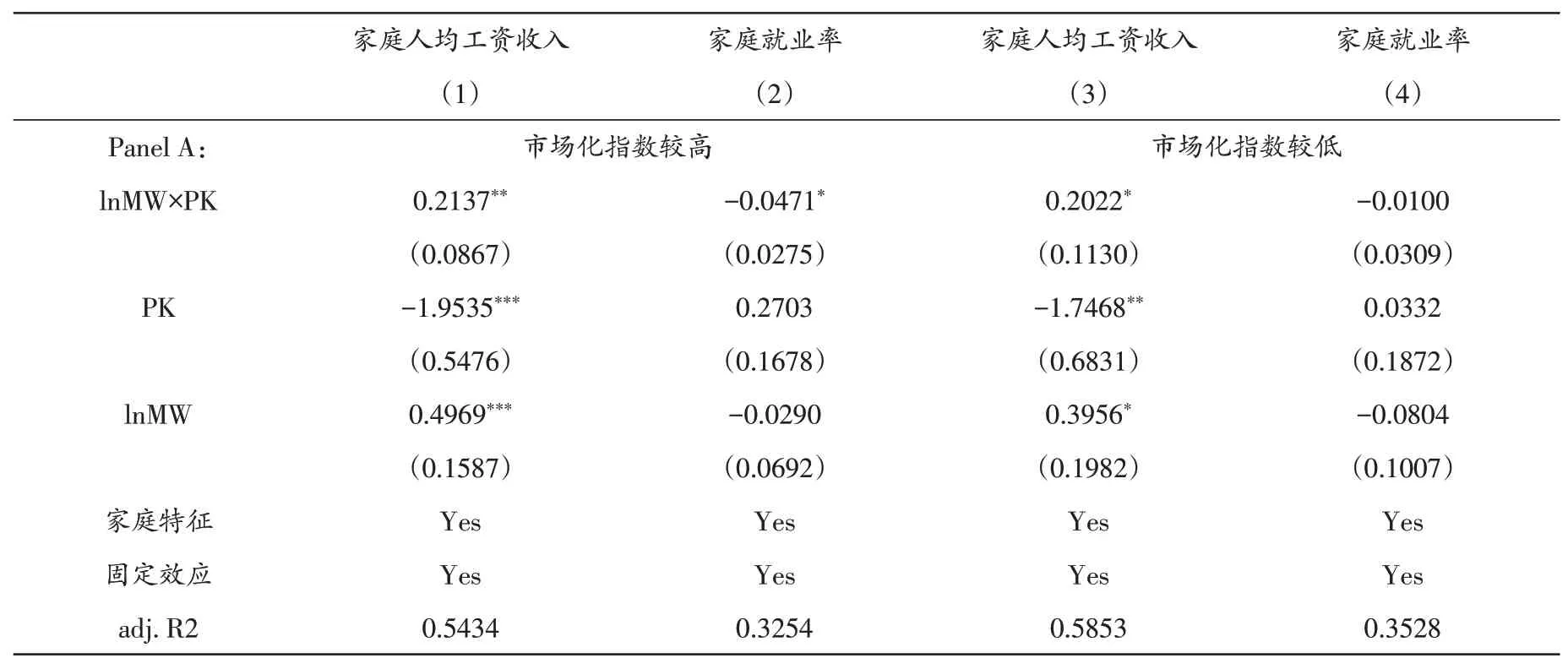

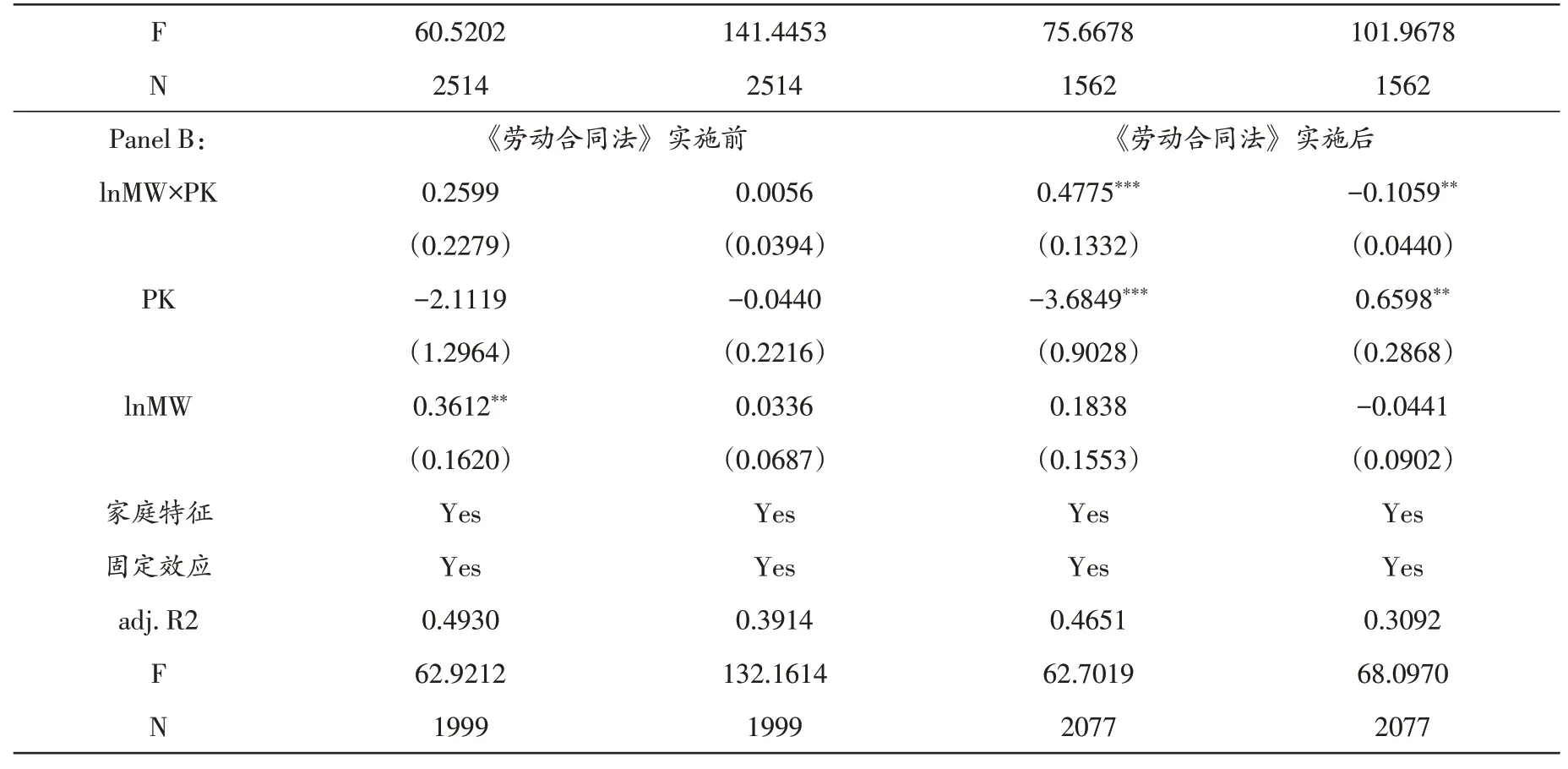

通常,市场化发展水平越高的地区将伴有更加良好营商环境和公共服务效率,最低工资规制执行也将更为严格。①李建强、高翔、赵西亮:《最低工资与企业创新》,《金融研究》2020年第12期。本文以王小鲁等人编制中国省区市场化指数②王小鲁、樊纲、余静文:《中国分省份市场化指数报告(2016)》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第58—214页。来刻画地区市场环境高低,进而评估最低工资减贫效应在不同市场环境下的异质性影响。

结果如表6的Panel A所示。市场化指数更高的地区,贫困家庭工资收入的提升弹性较高,地区间的工资效应差异不大。然而高市场化地区的贫困家庭受就业的冲击较大,低市场化地区贫困家庭受到的冲击则不明显。原因在于,高市场化指数地区的经济制度更加健全、最低工资规制的执行力度更强,用人单位在劳动者工资薪酬的发放更规范,因此最低工资会冲击底层低收入劳动者的就业。而低市场化地区的用人单位未遵守最低工资规制的现象较为普遍,对那些面临生存压力的低薪劳动者而言,或许领取一份低于最低工资标准的收入也胜过被挤出就业的风险。

2.《劳动合同法》实施的影响差异

2008年实施的《劳动合同法》无疑强化了企业层面的劳动保护,也促进了企业对最低工资制度的遵守。本文以2008年为时间点,将调查时间在2009年及以后的样本视为《劳动合同法》实施后,反之则视为《劳动合同法》实施之前,结果如表6的Panel B所示。在2008年《劳动合同法》实施之前,最低工资对贫困家庭工资收入和就业率的影响均不明确,而在2008年《劳动合同法》实施之后,其从多方面对劳资关系做出了约束,为最低工资形成更为严格的管制环境提供了法制基础。一方面,迫使用人单位提升《最低工资规定》的执行力,充分发挥工资效应为贫困家庭带来的收入福利的作用。但另一方面其对就业的负面冲击不可忽视,来自丁守海(2010)的经验证据也证实这一点。③丁守海:《最低工资管制的就业效应分析——兼论〈劳动合同法〉的交互影响》,《中国社会科学》2010年第1期。

表6 异质性分析

(接上表)

三、结论与启示

本文利用中国健康与营养调查数据(2000—2015),从工资效应和就业效应的角度考察了最低工资规制的减贫效应。结果表明,最低工资规制对贫困家庭的工资收入有显著的提升效应,对家庭就业有一定挤出影响。进一步发现,无论是高市场化发展水平地区还是低市场化发展水平地区,最低工资的工资效应均具有正向作用,但对就业的冲击仅在市场化程度更高地区较明显,而2008年《劳动合同法》的实施虽然提升了工资效应带来的福利水平,但也产生一定的就业损失。

本文结论意味着,最低工资对相对贫困群体的影响存在着两种并行的效应,在提高收入水平同时往往伴随一定程度的就业损失。在现实实践中,如何更有效地发挥最低工资的减贫作用,是一个需认真权衡的政策考量。因此,政府在推行最低工资政策时,应积极出台相应的配套措施,做好基础性工作,包括为低收入家庭生活负担减轻、就业帮扶和生产帮扶等方面提供更多帮助,以完善低收入家庭的纾困举措,形成相对贫困治理的社会合力。