人工智能技术进步会促进企业员工共同富裕吗?*

罗润东 郭怡笛

一、问题的提出

人工智能技术进步背景下,中国经济发展整体向创新驱动的方向转换,从而使产业分工发生调整,收入分配格局出现转变。同时,脱贫攻坚工作的全面胜利,标志着我国向共同富裕这一历史目标迈进了关键一步。因此,探讨人工智能技术进步是否能够在初次分配环节促进共同富裕目标具有其理论特色与时代创新性。制造业作为受人工智能技术冲击最大的行业,在研究共同富裕的初次分配环节时,制造业员工收入的变动情况具有特征性和代表性。本文以制造业企业员工的收入水平变动方向作为切入点,从微观视角回答人工智能技术进步是否能够促进企业员工共同富裕这一问题。

根据内生增长理论,生产过程中先进技术的引入是生产率增长和创新发展的动力。部分学者担忧,这种以人力资本为载体的“超级智能”将大量攫取有限的资源,进而降低劳动份额;①A.Korinek and J.E.Stiglitz,“Artificial Intelligence and its Implications for Income Distribution and Unemployment,”NBER Working Paper,2018,No.24174;郭凯明:《人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动》,《管理世界》2019年第7期。另一方面,由于社会技术进步的方向是“技能偏向”与“程序偏向”的,两者都会导致就业单向极化,进一步扩大贫富差距,从而加剧了收入不平等的现象。②陈勇、柏喆:《技能偏向型技术进步、劳动者集聚效应与地区工资差距扩大》,《中国工业经济》2018年第9期;Y.Zhou and R.Tyers,“Automation and Inequality in China,”CAMA Working Paper,2017,No.59/2017.也有学者认为,现实中当新技术(如新型自动化技术、人工智能)取得重大突破时,边际产出和劳动生产率的提高会带动工资水平增长。③G.Graetz and G.Michaels,“Robots at Work,”The Review of Economics and Statistics,vol.100,no.5,2018,pp.753-768.随着人工智能技术应用的开展,人工智能总体上有助于提高社会工资水平、④谢璐、韩文龙、陈翥:《人工智能对就业的多重效应及影响》,《当代经济研究》2019年第9期;师博:《人工智能助推经济高质量发展的机理诠释》,《改革》2020年第1期。提升劳动收入份额⑤P.Aghion,B.F.Jones and C.I.Jones,“Artificial Intelligence and Economic Growth,”NBER Working Paper,2017,No.23928;金陈飞、吴杨、池仁勇、吴宝:《人工智能提升企业劳动收入份额了吗?》,《科学学研究》2020年第1期。和缩小行业工资差距。⑥B.Stevenson,“Artificial Intelligence,Income,Employment,and Meaning,”The Economics of Artificial Intelligence:An Agenda,NBER Chapters,2019,pp.189-195;何勤、邱玥:《人工智能的就业效应研究:锦上添花抑或是釜底抽薪?》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2020年第2期。长期来看,随着时间的推移,人工智能领域逐渐成熟的新技术将繁衍出大量相关的工作岗位,形成新的产业行业,以容纳更多劳动力参与就业,从而消弭一部分收入差距,⑦D.Acemoglu and P.Restrepo,“Unpacking Skill Bias:Automation and New Tasks,”NBER Working Paper,2020,No.26681.劳动力市场将自动恢复均衡状态,收入不平等现象也会有所缓和。

基于人工智能技术进步能否对共同富裕产生贡献这一角度,杨飞和范从来(2020)通过构建内生人工智能创新模型研究发现,高技能劳动力的相对供给增加有利于提升产业智能化程度,促进低/中技能劳动力的相对工资增长,有利于我国益贫式发展。⑧杨飞、范从来:《产业智能化是否有利于中国益贫式发展?》,《经济研究》2020年第5期。实践层面来说,随着脱贫攻坚战的胜利,消除“绝对贫困”这一目标已经达成,在解决相对贫困这一问题上,缩小收入差距是当务之急。有学者认为,人工智能技术转化为社会财富的过程中,必将耗费大量自然物质资源,其收益或收益中的一部分都应归属于全部社会人员,因此,在人工智能广泛应用的背景下,应更加强调通过政府再分配来实现收入相对平等。⑨姚伟:《人工智能的广泛应用与收入分配制度的创新》,《学术界》2018年第4期。

目前,关于人工智能对劳动收入影响的净效应,尚未形成统一的论断。基于此,本文的贡献主要在于:(1)将人工智能技术进步与共同富裕这一社会发展目标结合起来,在已有对宏观经济研究成果的基础上,从微观层面开展二者关系的实证研究,拓展了人工智能背景下企业员工收入变化的相关分析;(2)采用文本挖掘技术测度了微观层面企业的人工智能应用程度,为企业智能化程度的科学测度这一难点提供了新的、较为科学的方法;(3)研究发现的双向传导机制以及行业、地区两个层面人工智能收入效应的异质性,深化和拓展了人工智能应用与企业员工收入变化关系的相关研究。

二、模型设计与指标选取

(一)模型设定

在前文文献梳理的基础上,本部分从经验分析的层面探究企业人工智能技术应用对员工构成的影响及传导路径。基于这一目的,设定如下的计量模型:

上述模型中,被解释变量lnwageit表示企业i在t年的员工收入,核心解释变量whether_AIit是一个虚拟变量,用于衡量企业i在t年的人工智能应用情况,变量Xit为一系列控制变量,以上变量的具体衡量指标将在后文具体说明;μi为固定个体效应、υt为固定年份效应,εit为随机干扰项。

进一步地,为探究制造业人工智能的收入效应在不同样本间的差异化体现,有必要进行异质性分析,在基准模型基础上添加异质性虚拟变量Dit得到:

为了识别传导机制的存在,在上述基本回归的基础上进行中介效应检验。下式中,mediatorit表示中介变量,基于Sobel检验法的递归模型构建如下:

(二)指标选取

目前,对于人工智能技术的应用领域尚无统一明确的界定,如何定义企业的智能化程度是当前研究所面临的难题。清华大学知识智能联合研究中心于2019年发布《2019人工智能发展报告》,报告中遴选了13个人工智能重点领域,并分别就每个领域技术发展情况进行解读。腾讯研究院于2018年发布《“人工智能+制造”产业发展研究报告》给出了人工智能+产业结构实施的六大典型领域。中国信息通信研究院于2020年发布《人工智能与工业融合发展研究报告》,并进一步介绍了人工智能行业应用和主要产品。

基于对上述报告的整合和解读,本文甄选出人工智能领域的特征词,如“机器人”“云计算”“类脑芯片”“人机交互”“机器视觉”“迅捷工厂”等,力求涵盖人工智能产业链的核心技术、产品、应用和实现基础等方面。通过对2011—2019年沪深A股上市公司年报进行文本挖掘,读出年报中包含人工智能特征词的价值信息,从而确定其当年生产经营业务范围是否涉及人工智能技术的应用,或是否取得智能制造领域的重大技术突破,并确定企业吸纳人工智能技术的初始年份。

本文中所使用的面板数据均来源于上市公司年报及wind企业数据库。时间跨度设定为2011—2019年,为确保获得信息全面的平衡面板数据,本文仅选取2011年之前已挂牌上市、处于存续状态的沪深A股制造业上市公司作为分析对象,剔除st、*st及存在数据缺失或异常情况的企业,最终得到一个包含683个制造业上市公司的样本集,共6147个观测值。

被解释变量:企业员工收入(lnwage),用“支付给职工及为职工支付的现金”的对数值表示,该指标是劳动要素收入份额在企业层面的体现,也是衡量人工智能是否有助于促进“共同富裕”作用的重要标志,放入回归方程前,用CPI指数进行平减。

核心解释变量:企业智能化虚拟变量(whether_AI),根据上市公司年报中提取出的特征值信息,确定企业是否属于人工智能应用企业,以及出现智能化行为的初始年份,从该年度起,虚拟变量whether_AI赋值为1,此前的年份则赋值为0。若截止2019年底,企业尚无智能化行为,或不具备智能化条件,则定义为非人工智能应用企业,whether_AI取值为0。

控制变量:控制变量的选择力求包含公司经营状况、创新实力、盈利能力、存续能力等方面,具体包括:研发投入强度(rd_rate),用企业年度研发支出和营业收入的比值表示,用于考察企业的创新能力;销售净利率(npm);收入增长率(income_gr),用企业年度营业收入同比增长率表示;资产负债率(rda);企业规模(lnk),用企业资产总额的对数值表示;资本密集度(capital_cr),用企业固定资产与总资产的比值表示;全要素生产率(lntfp),本文选用Levinsohn-Petrin半参数方法(简称LP法)测算出全要素生产率,取对数后放入模型;企业年龄(lnage),用截止2019年底,企业成立年数的对数值表示。其中,lnk放入回归方程前,先用固定资产投资价格指数(以量化初始年份2011年为基期)进行平减。

中介变量:(1)成本收入比(cir),用营业成本与营业收入的比值表示,人工智能的应用可能导致生产成本发生变化,企业出于利润最大化原则,将相应调整劳动收入份额所占的比例;(2)员工技能结构(em_skill),用企业生产人员占员工总数的比值表示,人工智能技术或将对技能禀赋要求较低的重复性工作产生替代作用,进而影响员工整体收入。

工具变量:(1)专利数量(last_lnpat),用企业发明专利申请量的对数值表示,专利数量能够直接反映出企业的自主创新能力与核心竞争力;(2)政府补助力度(last_gov),政府补助是推动企业实施技术研发的重要力量,设置虚拟变量gov,若该企业政府补助金额大于当前年度制造业企业政府补助金额的中位数,则定义gov=1,反之则定义gov=0。考虑到工具变量的外生性,对以上两个工具变量均选取上一年度的前置变量表示。

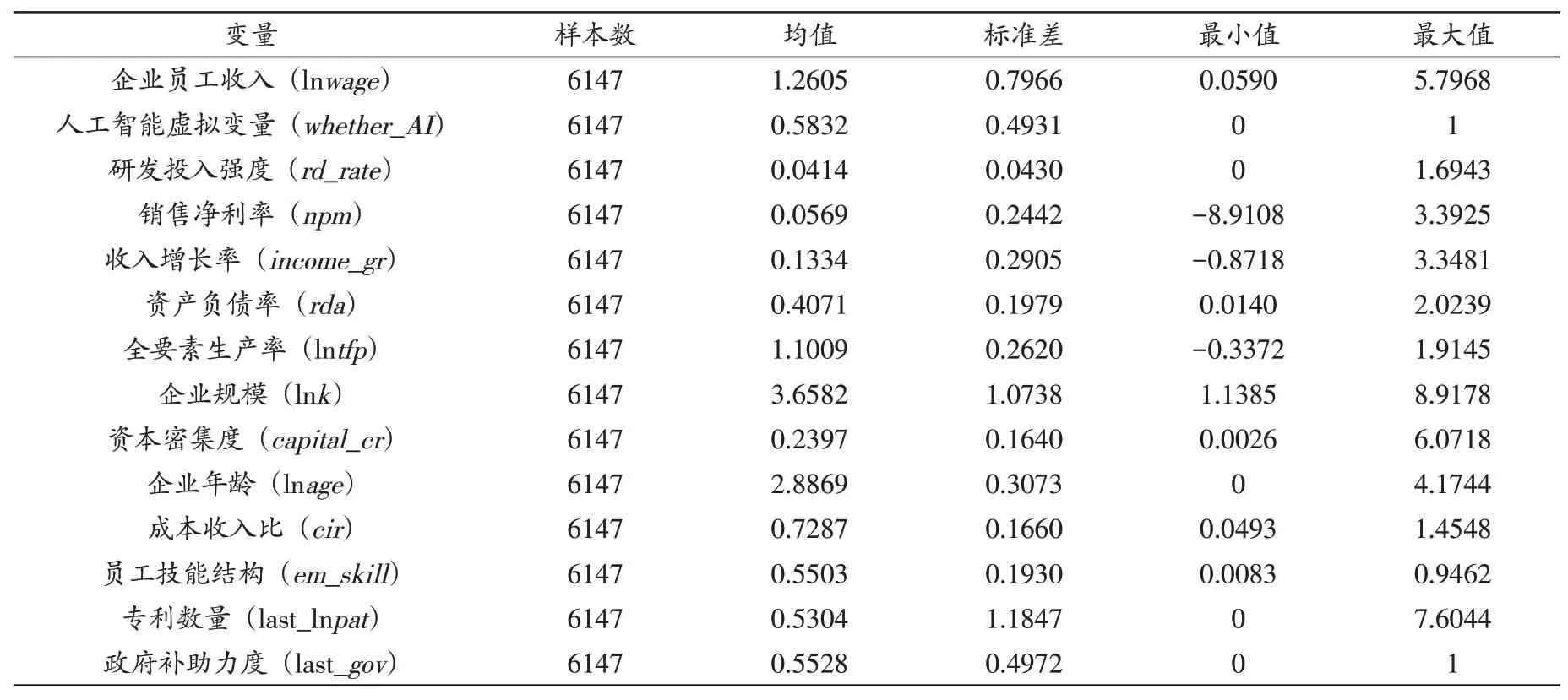

(三)描述性统计

表1 报告了所得到的各项指标的描述性统计情况。

表1 变量描述性统计

三、实证结果

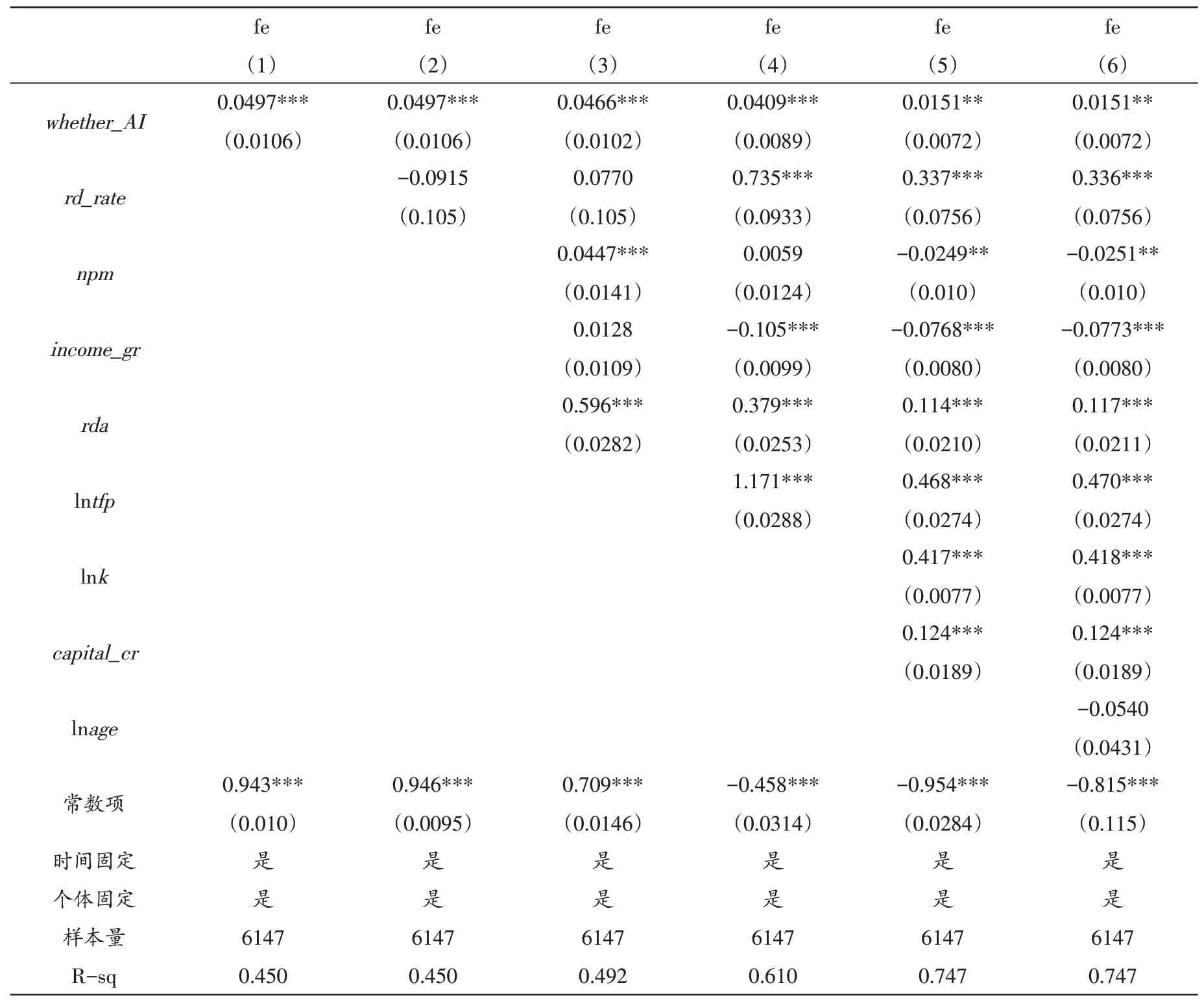

(一)基础回归结果

本文采用固定效应模型估计方法,控制年份和个体效应后,在模型中依次放入核心解释变量和控制变量,回归结果报告见表2。列(1)汇报了当模型中仅包含核心解释变量whether_AI时,被解释变量lnwage的系数在1%的置信水平上显著为正。具体来说,仅考虑单一影响时,应用人工智能使得企业员工收入增加4.97%。在此基础上依次添加表示企业创新能力的无关变量后,核心解释变量人工智能变量whether_AI的系数出现轻微的下降。在加入表示企业资本结构的无关变量后,核心解释变量的系数出现一个显著的下降,数值降为0.0151,依然显著为正,同时控制变量lnk和capital_cr与员工收入lnwage均存在正相关关系,可以认为员工收入具备规模效应。最后添加无关变量企业年龄(lnage),在控制一系列非实验因素的基础上,可以发现,企业推进人工智能的应用能够显著提高企业员工的收入水平,使之提高1.51%,意味着人工智能技术进步对制造业员工的共同富裕存在积极的影响。

表2 基础回归结果

(二)异质性检验

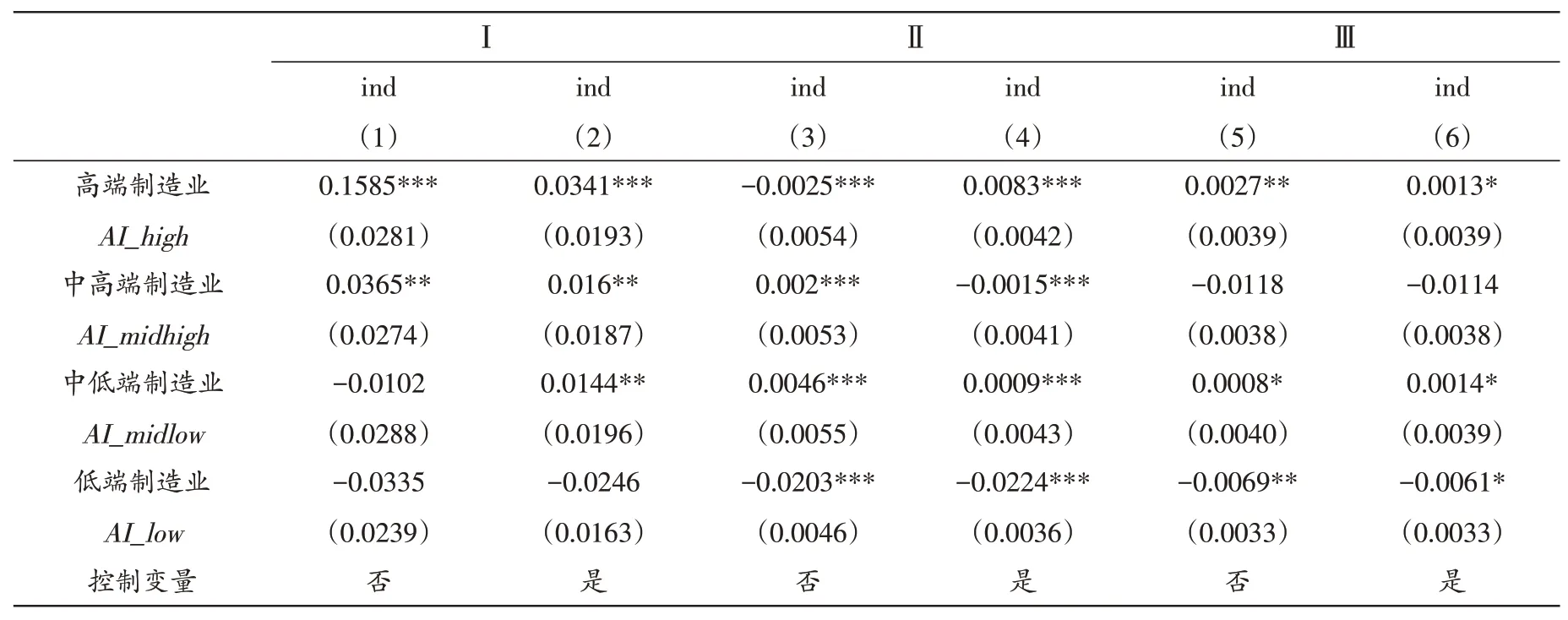

1.制造业技术划分与行业异质性检验

参考《OECD制造业技术划分标准》,本文将我国制造业产业划分为高端制造业、①定义高技术产业为高端制造业,划分原则依据国家统计局发布的《高技术产业(制造业)分类(2017)》中对于高技术企业的相关认定。中高端制造业、中低端制造业和低端制造业四类。设置产业虚拟变量,分别定义它们与核心解释变量whether_AI的交互项AI_high、AI_midhigh、AI_midlow和AI_low,观察交互项的系数变化。为进一步明确人工智能在企业层面的收入效应,我们在模型中添加“劳动收入份额”和“平均收入”两个指标作为辅助的被解释变量,用企业劳动报酬占企业增加值的比例表示劳动收入份额,用企业员工收入除以员工总数表示平均劳动收入。回归结果汇报在表3中,组Ⅰ报告了人工智能对员工收入的影响系数,组Ⅱ报告了人工智能对员工劳动收入份额的影响系数,组Ⅲ报告了人工智能对员工平均收入的影响系数。

表3 制造业行业异质性检验

回归结果显示:首先,人工智能技术进步对高端制造业的员工收入、劳动收入份额和员工平均收入有显著的正向拉动作用,推进人工智能化使高端制造业的整体收入增加3.41%,使劳动收入份额增加0.83%,员工平均收入增加0.13%。高端制造业属国际经济和科技竞争的重要阵地,该行业劳动收入的提高有利于人力资本向技能劳动力的方向转变,耦合提升就业结构,成为企业初次分配环节共同富裕导向的人力资本条件。其次,从事低端制造业的员工整体收入对人工智能并不敏感,且随着智能化应用的展开,劳动收入份额和平均收入出现一定程度的减少。低端制造业包括“食品加工业”“纺织业”等10个细分行业,均属劳动密集型产业,人工智能技术进步将导致这部分产业出现转移淘汰的趋势,“转移”意味着从事低端制造业的员工将部分转移至新兴的低门槛平台经济,“淘汰”意味着低端行业失业率的上升,从而直接导致行业收入水平的下降。最后,从事中高端制造业和中低端制造业企业的员工收入在人工智能影响下分别增加了1.6%和1.44%,收入提升效应虽然不及对高端制造业,但中低端制造业的员工平均收入和劳动收入份额亦有所增加。中高端制造业和中低端制造业集合了我国工业企业50%的劳动力,这一群体劳动回报的提高为共同富裕夯实了产业基础。

(接上表)

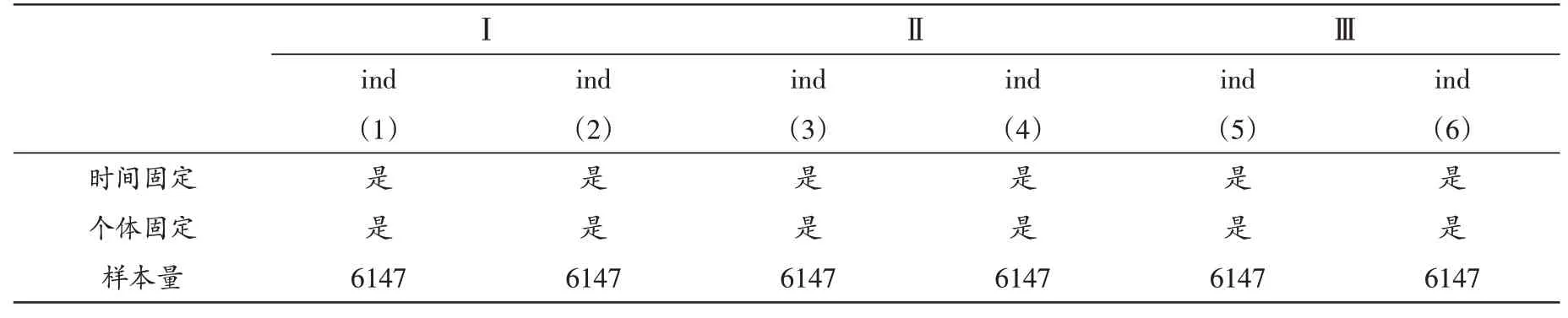

2.地区异质性检验

根据我国自然地理区划原则,将观测的31个省(自治区、直辖市)分为东部地区、中部地区、东北地区和西部地区四个区域,①因部分统计数据缺失,数据集未涵盖我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。设置地区虚拟变量,分别定义它们与核心解释变量whether_AI的交互项AI_east、AI_midland、AI_noreast和AI_west,观察交互项的系数变化,具体分析人工智能技术进步对我国各区域制造业员工收入的影响差异。回归结果汇报在表4中,组Ⅰ~Ⅲ的分布情况同表3。

表4 地区异质性检验

结果显示,东部区域的人工智能化应用对员工收入存在显著的正向影响,智能化的推进使得该区域员工收入提高9.33%,但对平均收入存在轻微的负向影响。东部区域覆盖我国东南沿海,属我国综合技术水平较高的经济区,人工智能的发展态势较其他地区更为蓬勃。智能化高质量发展带来的收益激励增强了这些企业对就业的吸纳能力,逐渐形成东部地区就业“两极化”的态势,②孙早、侯玉琳:《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》,《中国工业经济》2019年第5期。尽管整体收入水平有所提升,劳动力向东集聚和行业内部转移依然使得员工平均收入出现轻微下降。中部区域回归结果同东部区域基本一致,但系数绝对值减小,对员工收入的影响系数仅为0.0076,同样在1%的置信区间显著。东北和西部地区的员工收入与核心解释变量负相关,然而随着智能化进程的推进,平均工资有所增长。地区异质性回归的结果表明,由于各区域产业结构和发展情况不同,人工智能影响下的员工收入水平存在一定程度的差异,但四个地区企业劳动收入份额均呈现增长态势,可以认为增长仍是“主旋律”。

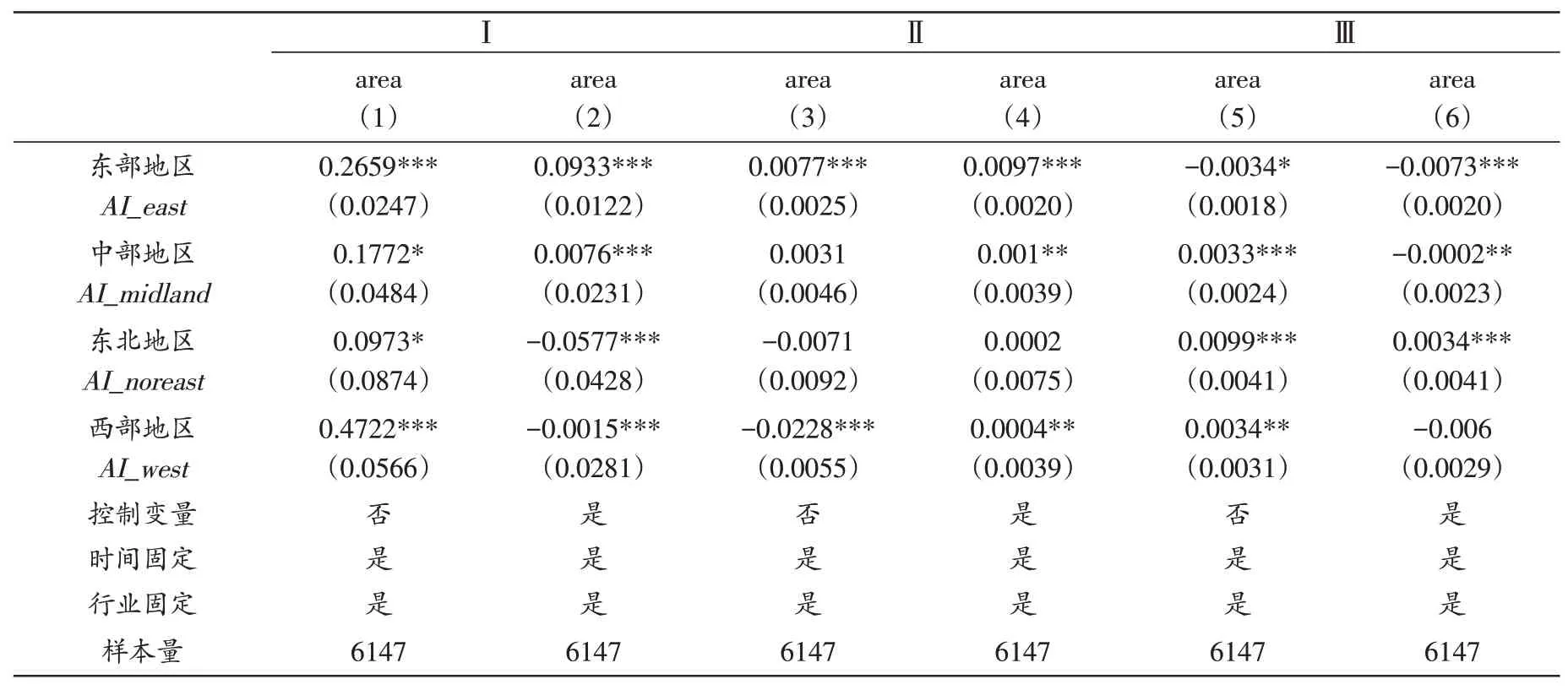

(三)内生性及稳健性检验

1.工具变量检验

由于可能存在解释变量的内生性问题,本文引入专利数量(last_lnpat)和政府补助力度(last_gov)作为人工智能的工具变量。发明专利蕴含的技术价值较高,能够侧面反映出企业的自主研发实力,而研发实力强劲的企业往往更具备转型智能制造的条件,因此我们将上一年的发明专利申请数作为人工智能的工具变量。其次,企业能够通过项目审批、设立智能制造专项资金等方式获取政府补助,进而用于人工智能技术的研发和引入,这在一定程度上表明,企业是否实现智能化与政府对企业的扶持态度息息相关。

将工具变量分别纳入回归方程,豪斯曼检验在1%的水平上认为解释变量存在内生变量,且工具变量有较强的解释力,不存在弱工具变量。Hansen J检验p值不拒绝原假设,认为不存在多余的工具变量。内生性问题的处理结果报告在表5中,添加工具变量和控制变量后,核心解释变量的系数符号及显著程度与上述基本回归保持一致,数值基本合理。

表5 工具变量检验

2.因果关系检验

人工智能技术进步在微观企业层面的应用显著提高了员工收入,反之,劳动成本的变动也可能影响企业采纳人工智能技术的决策,即存在互为因果的动机。为避免可能存在的因果关系混淆实证结果,我们将核心解释变量做一阶滞后处理,重新代入回归模型。结果显示,滞后一期的核心解释变量系数及显著性与原回归结果基本一致,可以认为基础回归结论是稳健可靠的。

3.分阶段检验

我国于2015年颁布《智能制造试点示范专项行动实施方案》,并自该年度开始部署智能制造试点示范专项行动,2015—2018年四年间遴选推行智能制造试点项目共计305个,覆盖92个行业类别、31个省(自治区、直辖市),标志着我国推进智能制造创新发展的决心。据此,本文以2015年为界,对原模型做分组回归,观察2015年前后回归系数变化。结果显示,两个阶段核心解释变量的影响系数及显著性均与基础回归结论一致,可以认为人工智能技术进步对员工收入的影响在各个时段是均匀一致的,基础回归结论是稳健可靠的。

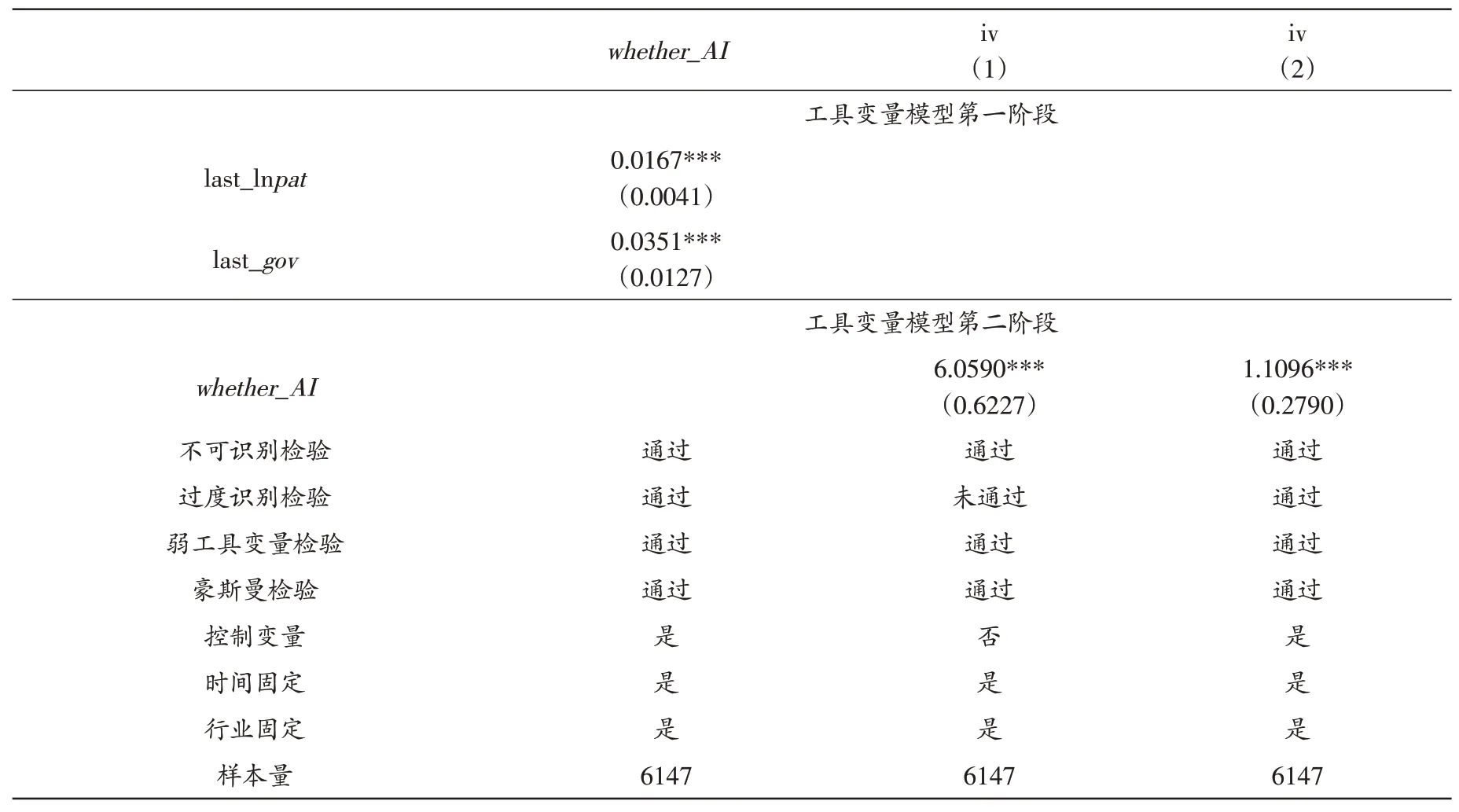

(四)机制分析

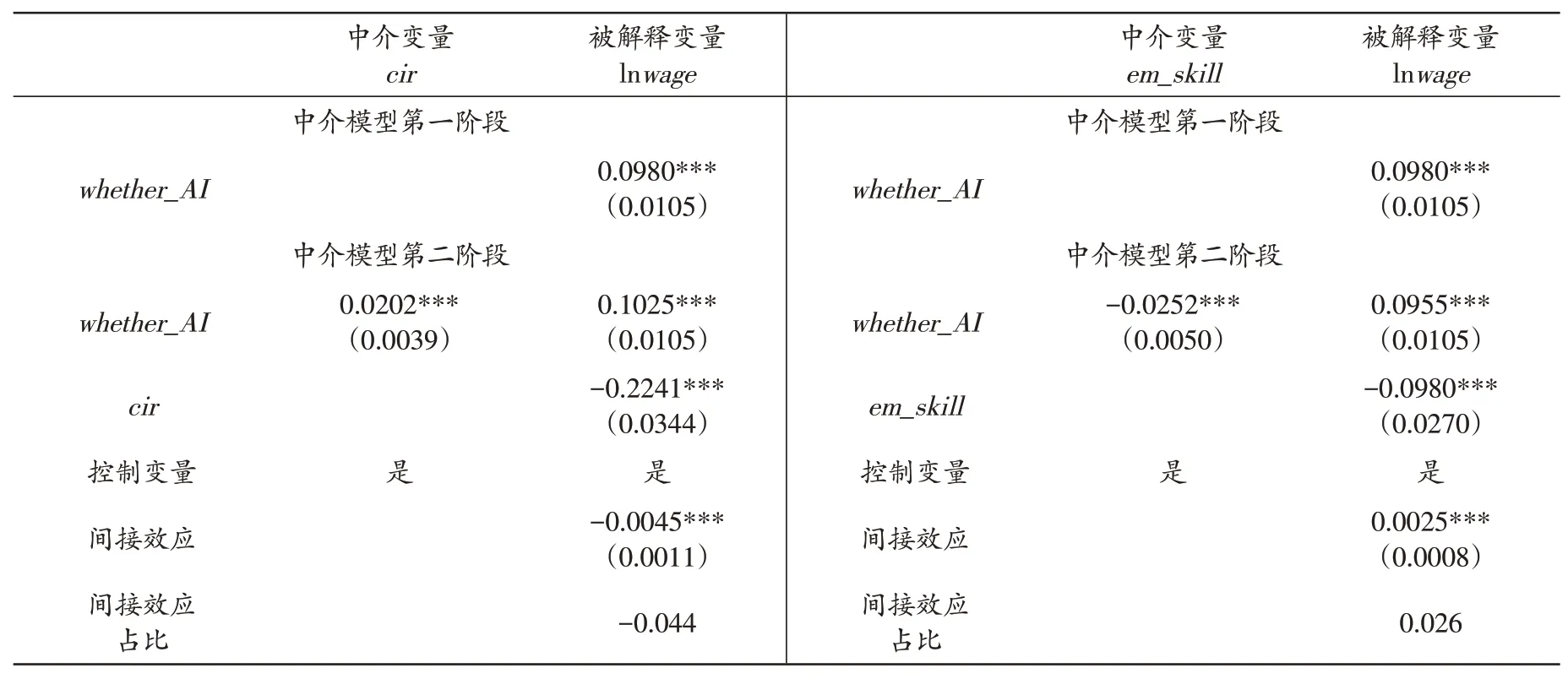

前文分析已知,人工智能在企业层面的应用的确会影响员工收入、促进企业初次分配环节共同富裕目标的导向,但这一影响的传导路径尚不明晰。因此,我们试图从人工智能对劳动份额产生的双向效应出发,就以下两个可能的传导途径,利用中介效应检验方法,探究人工智能影响员工收入的传导机制,找到通过人工智能技术实现企业员工共同富裕的渠道。本文采用的中介效应检验方法为Sobel检验法,回归结果见表6。

表6 机制分析

1.人工智能技术进步通过成本收入比影响企业员工收入

在控制非实验变量的基础上,首先观察人工智能通过成本收入比影响员工收入的中介效应结果。Sobel检验显示,在1%的置信水平上,人工智能对员工收入的直接效应为正。同时,人工智能的应用显著提高了企业的成本收入比,使之增加2.02%。研发、引进、购置人工智能设备,或结合外包实现大数据处理中心、云端平台搭建等举措,使得成本出现一定程度上的损耗,出于厂商的趋利性,成本收入比的增加使得企业趋向于降低劳动份额。中介模型第二阶段结果显示,成本收入比的增加致使员工收入降低了22.41%,因此,人工智能技术进步通过提高成本收入比对员工收入产生负的间接效应,间接效应占比为-4.4%。

2.人工智能技术进步通过员工技能结构影响企业员工收入

企业员工的人力资本结构与技能禀赋构成企业发展的核心竞争力,这里我们采用直接生产人员占比衡量员工技能结构。直接生产人员包括工人、学徒和直接从事生产操作的一线员工等,在员工总数中占据相当大的比重。Sobel检验的p值报告了中介效应在模型中显著,明确人工智能技术的应用能够通过影响员工技能结构继而影响员工收入,直接生产人员占比的下降有利于提升员工整体收入水平,印证了双向传导机制的存在。为了适配人工智能这一新的技术进步形式,企业员工结构亟待转型升级,通过提升技能禀赋带动员工整体收入水平的上升,为实现共同富裕奠定人力资本基础。

结束语

本文结合以往相关研究,主要发现:(1)人工智能技术进步能够有效提升员工收入水平,影响系数为1.51%,在一定程度上促进了企业员工共同富裕;(2)人工智能技术进步对员工劳动报酬、劳动收入份额、以及平均收入水平的影响存在异质性,相对来说,在东部地区、高端制造业企业中,这种影响表现更为强烈;(3)人工智能技术进步对企业员工收入的影响存在双向传导机制,并通过成本收入比和员工技能结构传导。

当前,以人工智能为核心的第四次工业革命将为全社会带来巨大的经济收益,如何建立有效再分配机制,使其在促进拥有技术专长的高学历、高技能工作者收入增长的基础上,最大限度地保护中低技能水平工作者的利益,从而缩小收入差距,推进共同富裕,这是我们后续应当关注和思考的重点。基于此,我们提出以下政策建议:(1)健全人力资本培养体系,通过缩小非义务教育阶段公共教育经费支出差距,促进实现人力资本投资均等化,从而切实提高中低收入人群收入,加快形成橄榄型社会;(2)细化社会分工,力求以最大程度发挥人工智能的就业创造效应。失业问题导致的低工资恶性竞争是收入差距扩大的重要原因,因此,在培养技能劳动力的同时,应该发挥人工智能对劳动力市场的创造效应,最大程度吸收剩余劳动力。同时在体制创新实践中进一步疏通“去产能”类制造业员工向新型平台经济转移的渠道与方式,以期实现我国就业结构优化配置,缩小行业收入差距;(3)基于地区生产和发展水平差异,因地制宜,实施差别化、有倾斜的创新发展政策。扩大先进产业和地区的人工智能技术外溢效应,拓展西部落后地区的市场规模,充分发挥人工智能技术的优势,消融地区间的经济发展隔阂,为实现人工智能助推高质量发展和共同富裕的奋斗目标夯实基础。