俄罗斯扩建“国际空间站”情况分析

苑艺 何慧东(北京空间科技信息研究所)

莫斯科时间2021年11月24日16:06(北京时间2021年11月24日21:06),俄罗斯在拜科努尔航天中心利用联盟-2.1b(Soyuz-2.1b)运载火箭成功将进步M-UM(Progress M-UM)飞船发射入轨,将停泊号节点舱(Prichal)送往“国际空间站”(ISS)。俄罗斯围绕提升“国际空间站”应用能力,在现有舱段基础上进一步部署新舱段,本次任务是继科学号多功能实验舱(Nauka)之后的第2次扩建任务,任务完成后标志着“国际空间站”俄罗斯舱段的扩建工作完成。

1 项目背景

“国际空间站”是由美国、俄罗斯主导,共计16个国家参与建造和运行的大型空间基础设施,是目前在轨运行的最大空间平台,支持微重力环境下的科学实验和长期人类活动。“国际空间站”于1998年正式开始在轨建造,于2011年基本完成大规模组件的在轨组装,全面进入在轨应用和维护阶段,后续继续部署少量舱段进一步扩展其在轨能力。

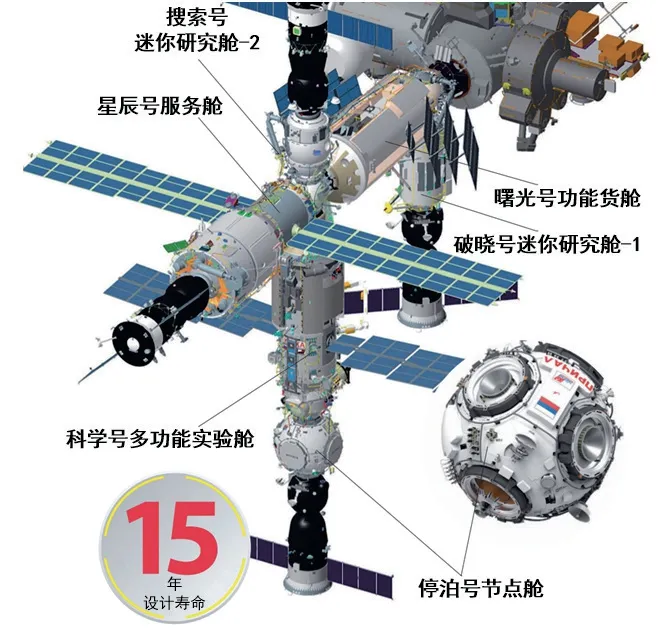

“国际空间站”整体上可以划分为美国舱段和俄罗斯舱段,俄罗斯在其中发挥了关键作用。至2011年大规模建造阶段结束时,俄罗斯舱段包括曙光号(Zarya)功能货舱、星辰号(Zvezda)服务舱、码头号(Pirs)对接舱、搜索号(Poisk)迷你研究舱-2、破晓号(Rassvet)迷你研究舱-1等5个舱段。俄罗斯舱段在轨规模较大,但在轨应用能力仍存在一定欠缺。在“国际空间站”全部66批长期考察组中,俄罗斯航天员占总任务人次数的40%以上,但开展实验仅占“国际空间站”实验项目总数的约20%。

为此,俄罗斯在“国际空间站”设计和建造阶段即计划在已有舱段基础上,逐步补充部署科学号多功能实验舱(Nauka)、停泊号节点舱(Prichal)、科学-动力舱(HEM)等3个新舱段,逐步提升应用能力。随着“国际空间站”已有舱段老化,俄罗斯变更原扩建方案,将科学-动力舱改用作俄罗斯轨道服务站(ROSS)的舱段,仅向“国际空间站”部署科学号、停泊号等2个新舱段。

“国际空间站”俄罗斯舱段部分建造完成后示意图

最初,俄罗斯计划在2009年部署科学号多功能实验舱,由于设计方案修改和研制阶段发生多次问题,新舱段的发射日期多次推迟。最终,科学号于2021年7月成功部署。随后,停泊号节点舱于2021年11月发射,完成“国际空间站”俄罗斯舱段的全部扩建工作。

2 扩建任务情况

科学号多功能实验舱相关情况

(1)舱体情况

科学号多功能实验舱是“国际空间站”最大的舱段之一,同时是继美国命运号(Destiny)、欧洲哥伦布号(Columbus)和日本希望号(Kibo)后第4个大型科学实验舱。

科学号项目最早可以追溯到1995年,其前身是“国际空间站”首个舱段曙光号功能货舱的备份,又名FGB-2。1998年,曙光号成功发射后,FGB-2的研制工作被搁置。2004年,俄罗斯决定简化“国际空间站”俄罗斯舱段部分构型,以FGB-2为基础打造科学号多功能实验舱。

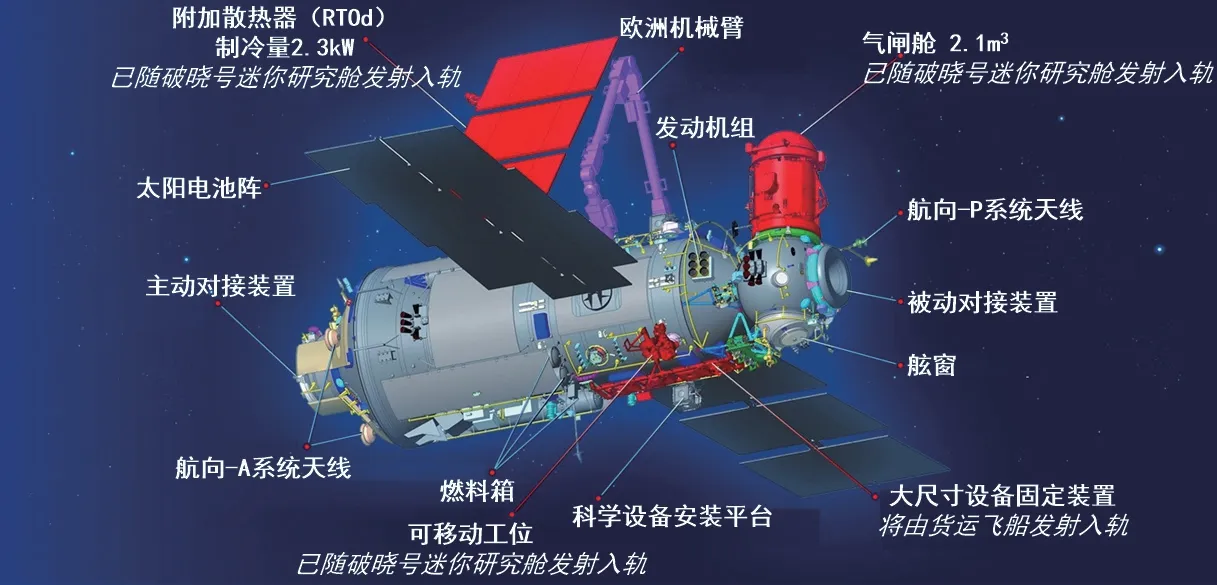

科学号由俄罗斯航天国家集团出资,能源火箭航天集团抓总,联合赫鲁尼切夫国家航天科研生产中心(ISS Khrunichev)等企业共同研制。科学号主要由仪器加压舱和球形加压适配器组成,在轨质量20350kg,全长13.12m,最大直径4.25m,加压舱体积70m3,太阳电池阵面积56m2,供电功率2.5kW,设计寿命15年。科学号包含应用、生保、推进、飞控、热控等多个分系统,相互配合支持其在轨稳定运行。

科学号多功能实验舱结构图

(2)部署过程

科学号多功能实验舱于2020年8月完成研制和测试,从赫鲁尼切夫国家航天科研生产中心出厂,运往拜科努尔航天发射场。2021年7月21日,质子-M(Proton-M)火箭点火发射,成功将科学号多功能实验舱送入预定轨道。科学号入轨后,在轨飞行8天,成功对接至“国际空间站”。科学号与“国际空间站”对接约3小时后,站上乘员将科学号飞行控制计算机与空间站计算机网络连接,并对系统进行空气检漏,随后按计划打开舱门。在此过程中,科学号发生软件故障,错误执行了指令,意图使科学号撤离空间站,推进系统发动机计划外点火,导致空间站姿态失稳,在约半小时内在轨翻转1.5圈。为了维持“国际空间站”姿态,星辰号服务舱进行了补偿点火。利用星辰号服务舱姿态控制系统和进步MS-17货运飞船对空间站进行姿态控制,使旋转速度逐渐慢下来直至停止,随后反向旋转约0.5圈后恢复正常姿态。

(3)任务安排

科学号多功能实验舱与“国际空间站”成功对接后,将开展为期12个月的在轨安装与调试工作,主要分为4个阶段:①对科学号进行在轨组装,包括安装气闸舱、附加散热器以及大尺寸设备固定装置;②对科学号系统及接口功能进行检测,确保其与俄罗斯舱段部分连接正常;③用已经运抵空间站的工具和科学设备对科学号进行改造;④制定舱段工作模式、飞行操作以及异常情况处置机制。

科学号多功能实验舱投入使用后,将进一步扩展“国际空间站”俄罗斯舱段部分的在轨能力,可增加俄罗斯舱段的工作和生活空间,开展科学与应用研究,支持欧洲机械臂工作等。科学号能够用于“国际空间站”的滚转控制,在初期用于临时对接进步MS货运飞船、联盟-MS载人飞船,后续永久性对接停泊号(Prichal)节点舱。

停泊号节点舱相关情况

(1)舱体情况

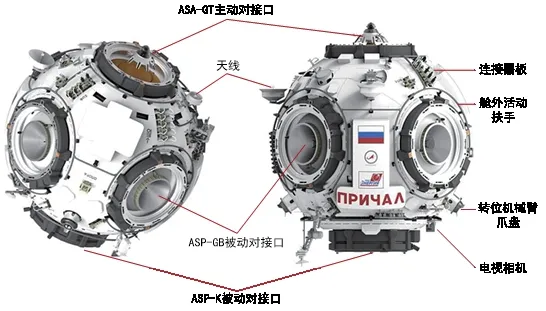

停泊号节点舱是“国际空间站”俄罗斯舱段的重要组成部分,于2007年提出计划,2011年完成初步设计并获得批准,2014年完成研制。由于科学号多功能实验舱研制进度多次推迟,停泊号节点舱转入封存状态。

停泊号节点舱为带有6个对接口的加压球形舱段,质量为4650kg,长4.91m,直径3.3m,内部加压空间19m3,设计寿命超过30年。在6个对接口中,1个为主动对接口(天顶方向),用于与“国际空间站”科学号对接,另5个为被动对接口,用于支持其他飞船、舱段等对接。停泊号节点舱安装在科学号多功能实验舱天底点,与曙光号、星辰号等舱段之间留出了足够空间,其他航天器对接时能够有效避免干扰。停泊号天底方向的对接口能够支持双向的燃料加注,并能够通过航向(Kurs)系统自动对接,同时配备了曾经和平号空间站(Mir)使用的里亚帕(Lyappa)小型机械臂,支持舱段/飞船转位操作。

在未来的标准任务中,“联盟”载人飞船优先对接于停泊号、破晓号,“进步”货运飞船优先对接于星辰号、搜索号。这是因为星辰号尾段存在轻微裂痕导致空气泄漏,平时需要尽可能关闭尾段舱门,如果对接“联盟”飞船将阻断乘员应急登船通道,且“进步”飞船对接在尾段有利于利用其主发动机对“国际空间站”进行轨道维持。同时,“进步”飞船也优先对接于搜索号,因为搜索号目前作为俄罗斯舱段的气闸舱,在太空行走过程中成为真空状态,若“联盟”飞船对接搜索号,紧急情况下不利于航天员撤离。

停泊号节点舱结构图

(2)部署过程

停泊号节点舱于2021年7月完成各项研制测试工作,从俄罗斯能源火箭航天集团(RSC Energia)出厂,运往拜科努尔航天发射场。停泊号节点舱由进步M飞船送往“国际空间站”,本次任务对进步M飞船进行了改装,去掉了货舱,在飞船前部安装了停泊号节点舱,形成的组合体称为进步M-UM。2021年11月24日,联盟-2.1b运载火箭点火发射,成功将进步M-UM送入预定轨道,在轨飞行2天后,进步M-UM与“国际空间站”科学号实验舱天底点对接。停泊号节点舱装载了700kg货物,包括食物、个人防护设备、净水器、维修设备、卫生用品和药品等,支持“国际空间站”第66长期考察组工作和生活。

进步M飞船将在轨停留约30天,之后再入大气层烧毁。随后,俄罗斯计划安排6次太空行走,完成“国际空间站”、科学号实验舱、停泊号节点舱的各项设备安装和线路连接工作。

3 几点分析

(1)俄罗斯舱段应用成效长期受限

“国际空间站”计划的最初目的是建造大型近地轨道平台,在轨开展科学研究和技术试验,实现长期空间生存和工作。为此,“国际空间站”总体设计选择了桁架挂舱式结构,以桁架为基础,加压舱和其他服务设施挂靠在桁架上,这种结构能够提供较宽阔的设备安装区,保证各类观测设备不受阻挡,并支持大面积太阳能电池翼的安装。但在实际运行过程中,参与国出于成本等考虑,缩减了空间站的功能和规模,在此情况下桁架挂舱式结构的优势并不突出,且建造和维护较为复杂,需要数十次发射才能完成部署;同时由于各舱段不具备可替换性,整个系统十分庞大且昂贵。

苏联解体后,俄罗斯于1993年加入“国际空间站”计划,对于总体方案的控制力不足,主要工作针对俄罗斯舱段的设计。俄罗斯通过参与“国际空间站”项目,在曙光号建造、“联盟”飞船座位等方面获得了美国的资金,保持了本国载人航天能力延续发展。但从俄罗斯舱段的发展路径看,1998-2001年主要部署了曙光号功能货舱、星辰号服务舱、码头号对接舱,主要提供空间站运行所需基本功能;在2009年、2010年才部署了搜索号、破晓号迷你研究舱,开展小规模在轨应用;科学号多功能实验舱由于经费、技术等原因,进度多次拖延,从原计划2009年发射推迟至2021年发射,距离“国际空间站”首个舱段部署达23年。在很长一段时间内,俄罗斯从事空间站建造和维护相关工作远远多于在轨应用相关工作,取得效益相对有限。

停泊号节点舱对接(左)和进步M飞船分离(右)

(2)扩建完成后,俄罗斯舱段在轨能力大幅提升

随着科学号多功能实验舱、停泊号节点舱的部署,“国际空间站”俄罗斯舱段的能力大幅提升。

在任务能力方面,一是航天员支持能力增强,科学号多功能实验舱为俄罗斯航天员增设了第3个铺位、第2个卫生间,此前由于缺乏工作和居住空间,俄罗斯若有3名航天员同时在轨则需要在美国舱段借宿,2017年俄罗斯将在轨航天员数量从3人减至2人,科学号成功部署后极大改善了航天员在轨生活与工作条件。二是对接能力增强,为了支持“联盟”“进步”飞船对接,满足任务重叠期间的对接需求,“国际空间站”俄罗斯舱段保持有4个对接口可用,停泊号节点舱部署后,俄罗斯标准的对接/停泊口数量增加至8个,能够进一步提升未来任务的灵活性。

在应用能力方面,“国际空间站”建造和运营期间,俄罗斯长期面临任务规模和应用规模不匹配的问题,承担了大量空间站建造和维护工作(任务人次数超过40%),但开展在轨应用相对较少(实验项目数约20%)。美国于2001年部署了命运号实验舱,欧洲、日本分别在2008年部署了哥伦布号、希望号实验舱;而俄罗斯则在2009年、2010年部署了搜索号、破晓号迷你研究舱,但相关舱段规模较小,并非专用研究设施,兼具科学实验、对接、出舱等多种功能,限制了俄罗斯开展在轨实验的能力。新部署的科学号多功能实验舱内部及外部共设有30余个通用工位,将成为俄罗斯开展在轨实验的主要场所;科学号利用载荷气闸舱和欧洲机械臂,可以实现高度自动化操作,在舱内即可遥控操作开展舱外实验,大幅降低航天员执行出舱任务的必要性,显著提升空间站应用效率。

(3)俄罗斯提前布局后“国际空间站”时代

运动坎 持之以恒的运动可以改善心脏功能,不要因为天气寒冷而久卧不动。心脏功能不好的人要在太阳出来后再运动,运动强度要适当,时间应控制在1小时以内,最好选择散步、慢跑、打太极拳等运动。遇大风降温天气最好不出门运动,可以在室内适当活动。

为了保持近地轨道载人航天活动的连续性,美国寻求“国际空间站”进一步延寿,从2024年扩展至2028/2030年。俄罗斯最初积极开展“国际空间站”延寿研究,但2019年至今,星辰号服务舱发生空气泄漏事件后,俄罗斯在2021年4月提出由于舱段老化,计划2025年开始建造独立的俄罗斯轨道服务站。美国方面认为,此举是由于“载人龙”等商业载人飞船取得成功后,俄罗斯无法再通过向美国出售“联盟”飞船座位获得资金,因此以退出“国际空间站”计划作为筹码,让美国承担未来空间站延寿的资金。

无论“国际空间站”延寿与否,国外均已着眼后“国际空间站”时代,开展提前研究和布局。俄罗斯方面,最初提出在“国际空间站”退役后,以俄罗斯舱段新部署的科学号、停泊号等为基础,构建独立的轨道飞行与实验空间站(OPSEK),除了开展近地轨道载人航天活动外,还能够支持载人月球和深空探测,因此,科学号、停泊号等舱段在设计时均考虑了未来独立建站的需求。随后,该计划被俄罗斯轨道服务站取代,首个舱段为原先计划部署到“国际空间站”的科学-动力舱。俄罗斯轨道服务站计划采用开放式构型,当某一舱段资源/寿命耗尽后,可以用新的舱段替换,通过逐渐定期更新,空间站将具备永久在轨工作能力。

(4)俄罗斯具备较强应急处置能力

俄罗斯在“国际空间站”扩建任务过程中,多次发生异常事件,地面控制人员及时有效处置,成功化解危机,确保了任务成功和航天员安全。

在科学号发射后,高压燃料罐和低压燃料罐提前进行压力平衡,压力超过主发动机工作范围,主发动机无法工作,与“国际空间站”交会对接任务面临挑战。俄罗斯地面控制人员研究后,首先利用小推力发动机点火进行初步轨道机动,消耗部分燃料后,燃料罐压力降至可工作范围,主发动机再行点火,最终实现与“国际空间站”交会。

科学号对接后,推进系统突然进行异常点火导致空间站失稳,翻转约1.5圈。地面控制中心及时决策,首先要求航天员关闭舷窗,避免推进剂污染舷窗表面;之后根据航天员报告,及时关注周围碎片情况,避免撞击风险;同时没有过分干预,有序利用各个姿控系统恢复空间站姿态,避免过度操作导致进一步失控。

在常规运行期间,以航天员安全为第一原则,始终注重保持应急登船通道畅通。俄罗斯将“联盟”载人飞船优先对接于科学号、破晓号,航天员出舱、关闭星辰号尾段舱门等并不影响应急通道的建立,紧急情况下,航天员可以最快速度撤离至“联盟”飞船避险。

(5)俄罗斯航天工业管理问题严峻

在研制阶段,科学号发生多项缺陷,包括燃料管道中发现金属屑、金属屑扩散至燃料箱、燃料箱泄漏等,直接导致科学号多功能实验舱研制进度大幅推迟,从最早计划2009年发射多次推迟到2021年,停泊号2014年完成研制后被迫长期封存。在发射场测试阶段,科学号安装整流罩时,敏感器未包裹隔热材料,导致重新退回厂房。在运行阶段,科学号发射后由于软件错误致使主发动机无法工作,与“国际空间站”对接后,错误执行了指令,推进系统异常点火导致空间站姿态失稳等。

事故、异常或问题发生在从研制到测试、再到运行的各个阶段,影响了舱段部署进度,并对系统运行、空间站安全带来了不利影响,折射出俄罗斯航天工业管理问题,质量形势较为严峻。

4 结束语

科学号多功能实验舱、码头号节点舱发射后,不仅丰富了“国际空间站”俄罗斯舱段的实验设备,同时丰富了实验手段,大幅提升俄罗斯在轨应用能力。与此同时,在俄罗斯新舱段的研制和部署任务中,存在诸多问题,包括科学号项目从立项到成功发射经历二十余年,导致项目后期不断出现系统老化、零件过期等问题,造成大量的人力物力损耗;任务实施一波三折,在发射前发现关键敏感器件缺乏热防护,发射后出现数据异常,软件错误导致主发动机无法点火,对接后异常点火导致空间站翻转等。俄罗斯在项目管理、质量管控、应急处置等方面的经验教训值得思考。