万古霉素与利奈唑胺治疗不同部位耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的疗效与安全性

魏仙妮 谢根英 许惠溢 黄宇虹 蔡瑞娜 苏永龙

作者单位:厦门市海沧医院药学部,福建 厦门 361000

金黄色葡萄球菌,尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是与严重的医院和社区获得性感染相关的主要病原体,它引发的感染类型主要包括肺炎、菌血症、中枢神经感染以及复杂的皮肤和软组织感染[1]。万古霉素和利奈唑胺均是常用的治疗MRSA感染的药物,是MRSA感染防治专家共识推荐的抗MRSA感染的药物[2]。本研究对比分析万古霉素或利奈唑胺治疗MRSA感染的疗效和安全性,为临床合理应用抗菌药物提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象2013年11月~2020年8月我院发生MRSA感染并使用万古霉素或利奈唑胺治疗的患者共70例。根据用药方案分成万古霉素组和利奈唑胺组,各35例。纳入标准:符合MRSA感染临床及实验室的诊断标准,予万古霉素或利奈唑胺前至少一次细菌学培养的结果提示MRSA阳性,并且药敏结果显示对万古霉素或利奈唑胺均敏感;万古霉素或利奈唑胺用药疗程大于3d;病历记录资料(患者的年龄、性别、体温、基础疾病、出院诊断、细菌学培养及药敏结果、用药情况、临床症状、体征、实验室检查等)齐全。排除标准:病历资料不完整;联用其他抗MRSA药物;对本研究用药过敏或有禁忌证;妊娠期或哺乳期;混合其他微生物感染联合使用其他各类抗菌药物。

1.2 方法

1.2.1 数据采集 收集以下数据:入选患者年龄、性别、感染部位、基础疾病等基本信息;使用万古霉素或利奈唑胺药物治疗前后微生物培养结果、抗生素应用情况;使用万古霉素或利奈唑胺药物治疗发生的药物不良反应。

1.2.2 疗效判断标准 临床疗效评价标准:参照卫生部颁布的《抗菌药物临床研究指导原则》,临床疗效实行四级评定标准分,痊愈:临床症状、体征、 实验室检查、病原学检查4项指标均恢复正常;显效:病情明显好转,但上述指标有1项未完全恢复正常;进步:用药后病情有好转,症状或体征部分消失或改善;无效:病情未明显好转或者有加重。痊愈、显效例数之和为临床有效例数。临床有效率=(痊愈例数+显效例数)/总例数×100%。细菌学疗效评价标准:清除:治疗结束后细菌学培养结果显示原致病菌为阴性;未清除:治疗结束后细菌学培养结果显示原致病菌仍为阳性;假设清除:治疗后病情显效,但未采集到标本做培养;替换 :原始分离的致病菌被清除,但培养出其他致病菌,无临床感染症状;清除和假设清除例数之和为细菌清除例数。细菌清除率=(清除例数+假设清除例数)/总例数×100%。

1.2.3 安全性评价 记录药物治疗过程中发生的不良反应,包括肾功能损害、肝功能损害及血小板减少等例数。

1.3 统计学方法应用SPSS 17.0 软件进行统计,计数资料用百分率(%)表示,采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况及年龄构成比较入选患者男58例,女12例。万古霉素组患者31例有基础疾病,4例无基础疾病;利奈唑胺组患者30例有基础疾病,5例无基础疾病。对本研究患者的年龄构成分段统计比较,万古霉素组患者年龄<18岁3例(8.57%),18~59岁8例(22.86%),60~79岁16例(45.71%),≥80岁8例(22.86%);利奈唑胺组患者年龄<18岁1例(2.86%),18~59岁7例(20.00%),60~79岁17例(48.57%),≥80岁10例(28.57%)。结果表明60岁以上患者使用利奈唑胺比率高于万古霉素。

2.2 临床疗效比较

2.2.1 两组药物治疗不同感染部位的临床疗效 两组药物治疗肺部感染37例,血流感染20例,皮肤和软组织感染4例,中枢神经系统感染2例,其它部位感染7例。肺部感染17例选用万古霉素治疗,20例选用利奈唑胺治疗;血流感染10例选用万古霉素治疗,10例选用利奈唑胺治疗;皮肤和软组织感染3例选用万古霉素治疗,1例选用利奈唑胺治疗;中枢神经系统感染1例选用万古霉素治疗,1例选用利奈唑胺治疗。其中肺部感染选用万古霉素治疗,痊愈和显效共8例,临床有效率为47.06%;选用利奈唑胺治疗,痊愈和显效共12例,临床有效率为60.00%。血流感染选用万古霉素治疗,痊愈和显效共8例,临床有效率为80.00%;选用利奈唑胺治疗,痊愈和显效共8例,临床有效率为80.00%。

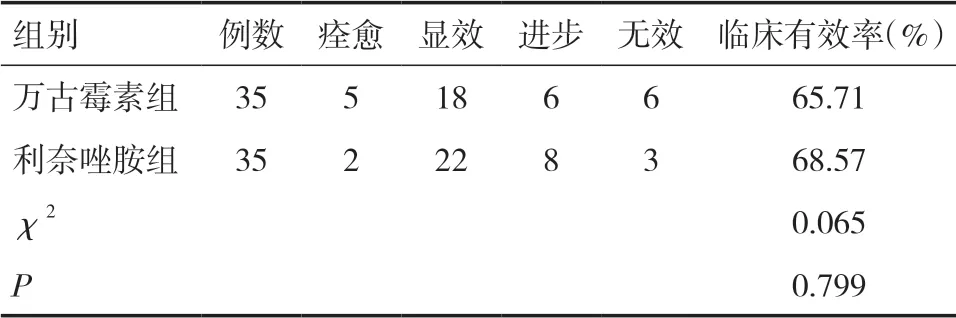

2.2.2 两组药物临床疗效比较 万古霉素组临床有效23例,临床有效率为65.71%;利奈唑胺组临床有效24例,临床有效率为68.57%。两组临床有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效的比较(n)

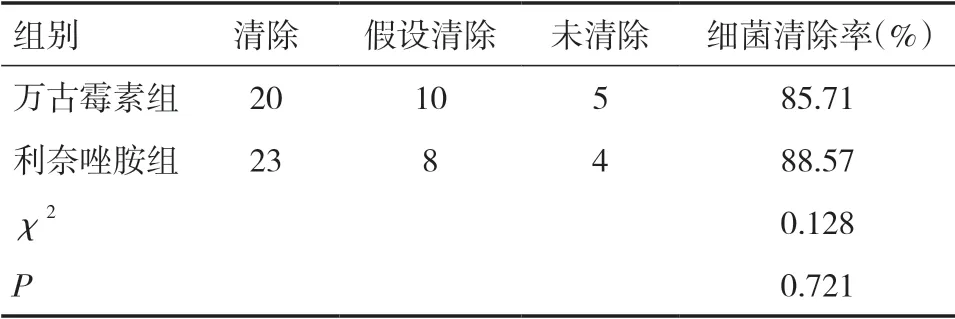

2.3 细菌清除率比较万古霉素组细菌清除率为85.71%;利奈唑胺组细菌清除率为88.57%;利奈唑胺组细菌清除率高于万古霉素组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组对MRSA细菌清除率比较(n)

2.4 药物安全性比较万古霉素组发生不良反应6例,利奈唑胺组发生不良反应10例。利奈唑胺组不良反应发生率高于万古霉素组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组药物安全性比较[n(%)]

3 讨论

MRSA是引起医院与社区相关感染的重要病原菌[3]。在中国、日本和韩国等亚洲国家中,超过60%的革兰阳性球菌引发的医院感染是由MRSA引起的。在欧洲,MRSA的总体患病率为40%~45%,在美国MRSA的总体患病率为30%~35%。随着MRSA感染的发生率上升和抗生素耐药性的增强,需要具有不同作用机制的新药来遏制耐药性或交叉耐药性[1]。万古霉素和利奈唑胺均为治疗MRSA感染的一线推荐药物,在临床实践中医务人员应根据药物的PK/PD特点和患者的基本情况选择药物,从而制定完善的抗感染治疗方案。

3.1 万古霉素和利奈唑胺的特点与年龄对药物选择的影响万古霉素属于糖肽类抗生素,是快速杀菌剂,对MRSA有强大的抗菌作用,是治疗MRSA感染的经典药物[4]。它的表观分布容积为0.4~1L/kg,蛋白结合率为50%~55%[5];除脑脊液外在各种体液中广泛分布,包括胸腔液、心包液、腹水、滑膜液、尿液等,脑膜有炎症或血脑屏障被破坏时可渗入脑脊液并达到有效治疗浓度。利奈唑胺是第一个被批准上市的噁唑烷酮类抗生素[6],是细菌蛋白质合成抑制剂[7],其组织渗透性好[1],口服和静脉注射制剂具有相同的生物利用度,达100%。由于其特殊的作用机制,利奈唑胺与其他抗生素不易发生交叉耐药[1]。万古霉素90%以原型经肾消除,老年患者肾功能呈生理性减退,万古霉素在体内半衰期延长,所以使用万古霉素发生肾功能损害的风险增大,给药前和给药中应检查肾功能,根据肾功能减弱的程度调节用药量和用药间隔并监测血药浓度,慎重给药。30%的利奈唑胺经肾排泄,其药物代谢动力学性质在老年患者(≥65岁)中无显著改变,无需剂量调整。本研究结果显示:对于老年人更倾向于使用利奈唑胺治疗,可能与老年人器官衰退、肾功能减弱,临床尤其是未开展血药浓度监测的科室考虑万古霉素对老年患者肾功能风险增大等原因有关。

3.2 万古霉素和利奈唑胺的临床疗效对比分析万古霉素和利奈唑胺治疗MRSA感染的临床疗效与感染部位相关。

3.2.1 肺部感染 尽管万古霉素(0.3~0.43L/kg)和利奈唑胺(0.7~0.8L/kg)的表观分布容积相差不大,但利奈唑胺分子量(337.35)较万古霉素(1449.5)小,具有更好的组织穿透性(LN:105%,WG:10%),尤其是肺穿透性[6]。在近期发表的关于MRSA肺炎治疗指南[3]中,利奈唑胺为一线推荐使用的抗生素。系统评价和荟萃分析显示:在治疗MRSA感染的院内获得性肺炎,利奈唑胺在根除微生物方面比糖肽类抗生素更有效,但其临床治愈率不优于万古霉素。万古霉素和利奈唑胺在治疗医院获得性肺炎的疗效上无显著差异[8]。本研究中治疗MRSA引起的肺部感染用药选择利奈唑胺的临床有效率虽高于万古霉素,但差异并无统计学意义(P>0.05)。

3.2.2 血流感染 万古霉素是目前治疗MRSA菌血症和感染性心内膜炎的金标准[9],指南[3]对MRSA血流感染及感染性心内膜炎的治疗推荐药物为万古霉素或达托霉素。一项研究表明,与使用万古霉素治疗相比,利奈唑胺治疗与导管相关血流感染患者的死亡率更高[9]。利奈唑胺治疗组患者相比对照组死亡率较高,FDA不建议在导管相关性菌血症中经验性地使用利奈唑胺;利奈唑胺可作为MRSA菌血症持续≥7天的糖肽类(例如万古霉素或替考拉宁)治疗无效的补救剂[10]。另一项关于利奈唑胺和糖肽类治疗金黄色葡萄球菌感染的疗效和安全性研究结果显示:利奈唑胺和糖肽在金黄色葡萄球菌菌血症的治疗中成功率无显着差异,根治金黄色葡萄球菌的总体效果:利奈唑胺与糖肽类相比治愈MRSA的成功率更高[1]。本研究中两药治疗MRSA引起的血流感染的临床有效率相比差异无统计学意义(P>0.05)。

3.2.3 皮肤和软组织感染 一项关于利奈唑胺和万古霉素治疗皮肤和软组织感染(SSTI)患者的Meta分析显示,利奈唑胺治疗MRSA引起的皮肤软组织感染临床疗效和微生物清除率均优于万古霉素,两药的全因死亡率无显著差异。安全性上,利奈唑胺与万古霉素相比,发生红人综合征、皮肤瘙痒、红疹的发生率更小,血小板减少和胃肠道反应的发生率更高。一项研究中对利奈唑胺和万古霉素治疗MRSA引起的皮肤和软组织感染的患者进行比较(感染部位涉及皮肤或深层软组织的大片区域,例如脓肿、蜂窝织炎、溃疡或烧伤引发的感染),发现利奈唑胺组疗效优于万古霉素组[8]。本研究中利奈唑胺和万古霉素治疗MRSA皮肤和软组织感染的例数较少,未对其临床有效率进行统计。

3.2.4 中枢神经系统感染 万古霉素脑脊液/血药浓度比为7~14,需高剂量才可穿透脑脊液;在无脑膜炎的脑脊液中其浓度低于或接近敏感菌的MIC;能渗入脑膜炎或血脑屏障受到破坏的患者脑脊液,从而达到有效的抑菌浓度[11]。利奈唑胺脑脊液和血药浓度比为60~70,可透过脑脊液;无论有无脑膜炎,其脑脊液浓度均在敏感菌的MIC之上。中枢神经系统MRSA感染相关指南中万古霉素为推荐的标准治疗方案,利奈唑胺为替代治疗方案。近年来一些研究表明:利奈唑胺在治疗MRSA脑膜炎方面优于万古霉素,特别是在万古霉素的MIC(2mg/L)较高的病例中[12]。一项随机对照研究结果显示:利奈唑胺治疗金黄色葡萄球菌引起的颅内感染效果优于万古霉素,且安全性好,值得临床推广使用[13]。有研究表明,使用利奈唑胺的MRSA感染患者较早出院,相比使用万古霉素治疗花费更少。利奈唑胺相比万古霉素可以降低患者的死亡率[8]。本研究中利奈唑胺和万古霉素治疗MRSA中枢神经系统感染的例数较少,未对其临床有效率进行统计。

对万古霉素和利奈唑胺治疗不同部位感染的总体疗效进行统计表明:利奈唑胺组临床有效率、细菌清除率比万古霉素组高,但差异无统计学意义,与上述文献(系统评价和荟萃分析)结果一致[1,8]。

3.3 万古霉素和利奈唑胺安全性比较分析万古霉素常见的不良反应除肾毒性外,还有瘙痒、潮红和皮疹。在大多数情况下,万古霉素输注在1h内或以一定速率小于1 000mg/h,以防止红人综合征和其他不良事件发生。高危患者使用万古霉素需监测肾功能,长期高血药浓度可引起肾毒性。利奈唑胺常见的不良反应主要包括周围神经病和视神经病变,骨髓抑制(包括贫血、白细胞减少、全血细胞减少和血小板减少),高乳酸血症,腹泻,恶心,头痛及低血糖和网状细胞减少症[8]。85%的不良事件为轻至中度,用药过程中相关性血小板减少可能与疗程相关(通常疗程均超过2周),大多数患者在随访阶段血小板计数恢复至正常水平。本研究结果显示:万古霉素组药物不良反应与利奈唑胺组相比差异有统计学意义(P<0.05)。万古霉素组患者肌酐升高的发生率高于利奈唑胺组,利奈唑胺组血小板减少发生率相比万古霉素组明显更高。

综上,利奈唑胺和万古霉素在临床疗效、细菌学疗效相当,安全性方面采用万古霉素治疗的患者肌酐升高的发生率相比利奈唑胺高;采用利奈唑胺治疗的患者血小板减少发生率相比万古霉素明显更高。临床治疗MRSA感染选择药物可依据患者的年龄、检验指标、感染部位等具体情况制定不同的给药方案,本研究通过对万古霉素和利奈唑胺的临床疗效和安全性进行比较,为临床治疗MRSA感染用药提供参考。