发酵黄芪对杂交鲟生长性能和成活率影响的研究

文/戴旭平 王静波 徐立蒲* 王小亮 王澎 叶仕根

本文研究了在饲料中添加益生菌发酵的黄芪对杂交鲟生长性能和成活率的影响。将益生菌发酵的黄芪投喂给体重为(19±1)g的杂交鲟,试验设8个组,每组14尾~18尾,设3个重复。结果显示,饲料中添加发酵黄芪对杂交鲟的生长性能没有显著影响,但发酵黄芪添加量为5‰~10‰时,可有效提高杂交鲟的成活率。

我国是世界鲟鱼养殖大国,杂交鲟是主养品种。然而,随着杂交鲟养殖密度增高,水环境恶化、病害频发、抗生素使用过度等问题威胁到鲟鱼养殖行业健康发展。目前已报道的鲟鱼致病菌有嗜水气单胞菌Aeromonas hydrophila、豚鼠气单胞菌Aeromonas carvia、类志贺邻单胞菌Plesiomonas shigelloides、停乳链球菌Streptococcus dysgalactiae和海豚链球菌Streptococcus iniae等。其中链球菌引起的疾病尤为严重,尚无有效防治药物。黄芪是常用的补气中草药,具有增强机体免疫力、抗应激等功效,但由于其有效成分难以被动物机体吸收利用,因此,提高药效是目前亟待解决的问题。益生菌发酵中药能够溶出有效活性成分,增强药效,两者相辅相成。本试验旨在研究益生菌发酵的黄芪对杂交鲟生长性能及成活率的影响,为发酵中药在水产养殖中的推广提供依据。

一、材料与方法

(一)主要仪器

超净工作台、生化培养箱、高压灭菌锅、电热鼓风干燥箱等。其它还有电磁炉、移液枪、电子天平、显微镜、三角瓶、培养皿、接种环等。

(二)益生菌、黄芪等

益生菌为枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis和粪肠球菌Enterococcus faecalis,取自北京市水产技术推广站实验室,另准备黄芪和发酵培养基麦麸。

(三)攻毒用菌种

海豚链球菌,为北京市水产技术推广站实验室保存。

(四)试验鱼

杂交鲟购自河北省涿州市高英宇隆水产养殖有限责任公司,体重(19±1)g。

(五)饲料

饲料营养成分为:粗蛋白质≥48.0%,粗脂肪≥8.0%,粗纤维≤5.0%,粗灰分≤1 4.0%,水分≤1 2.0%,赖氨酸≥2.6%,总磷≥0.9%。

(六)试验设计

1.养殖管理

将购回的杂交鲟在室内水族箱(规格:0.7m×0.5m×0.45m;1m×0.5m×0.45m)中暂养7d,暂养期间每日按体重1%投喂1次配合饲料。7d后挑选规格整齐,健康的鲟鱼410尾,随机分为8个试验组(T0、T5、T10、T20、T40、TY、TH、TJ),每组14尾~18尾(按水族箱规格投放不同尾数),设3个平行,共24个组。

对照组T0和疫苗组TY投喂配合饲料;疫苗组TY将1.0×109cfu/mL链球菌用甲醛溶液于28℃灭活48h。链球菌灭活疫苗浸泡免疫鲟鱼终浓度将为1.0×106cfu/mL;发酵中药组(T5、T10、T20、T40)投喂的饲料分别按5‰、10‰、20‰、40‰添加发酵黄芪;黄芪添加组TH按饲料的1%添加破碎后的黄芪;益生菌组TJ以两种益生菌(枯草芽孢杆菌、粪肠球菌)按1:1混合后按1%添加。每天投喂2次,日投喂率2%。

试验期间用充气泵增氧,保持溶氧5.9mg/L~8.2mg/L,水温控制在(21±1)℃,pH7.8~8.2。每日清污,每2d换水1次,换水量1/4,试验持续19d。试验结束后,每尾称重并记录尾数,用于计算生长性能指标、增重率。

2.攻毒试验

每尾鱼测量后,进行链球菌攻毒。采用生长16h的1.0×104cfu/mL链球菌菌液浸泡感染各组杂交鲟20min,再分装至各水族箱中。每日观察鱼健康状况,记录感染鱼症状,并及时捞出死亡个体,记录死亡尾数及时间,对濒死鱼体组织进行划线培养细菌并采用API鉴定条鉴定。试验过程中水温保持在(21±1)℃,养殖观察14d。

(七)数据分析

成活率(%)=终末尾数/初始尾数×100

免疫保护率(%)=(1-试验组死亡率/对照组死亡率)×100

增重率(%)=100×(Wt-W0)/W0

式中:Wt——第t天后各组鱼平均体重(g);

W0——初始时各组鱼平均体重(g)。采用SPSS v26.0统计软件对试验数据进行统计分析。

二、结果

(一)生长指标

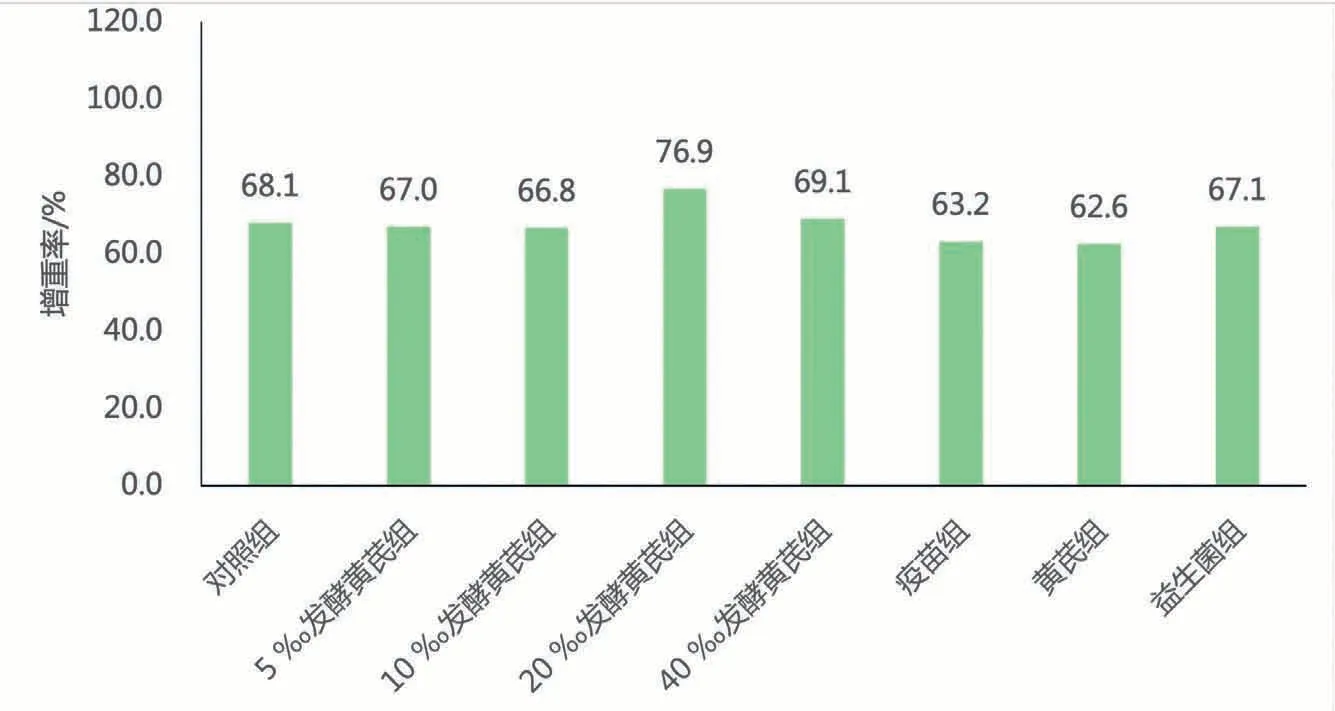

如图1所示,不同试验组杂交鲟的增重率由高到低依次为T20>T40>T0>TJ>T5>T10>TY>TH,但各组之间差异不显著(P>0.05)(见表1)。实验结果表明饲料中添加发酵黄芪对杂交鲟的增重效果不明显(见图1)。

表1 不同处理对杂交鲟生长性能的影响

图1 不同处理对杂交鲟增重率的影响

(二)成活率和免疫保护率

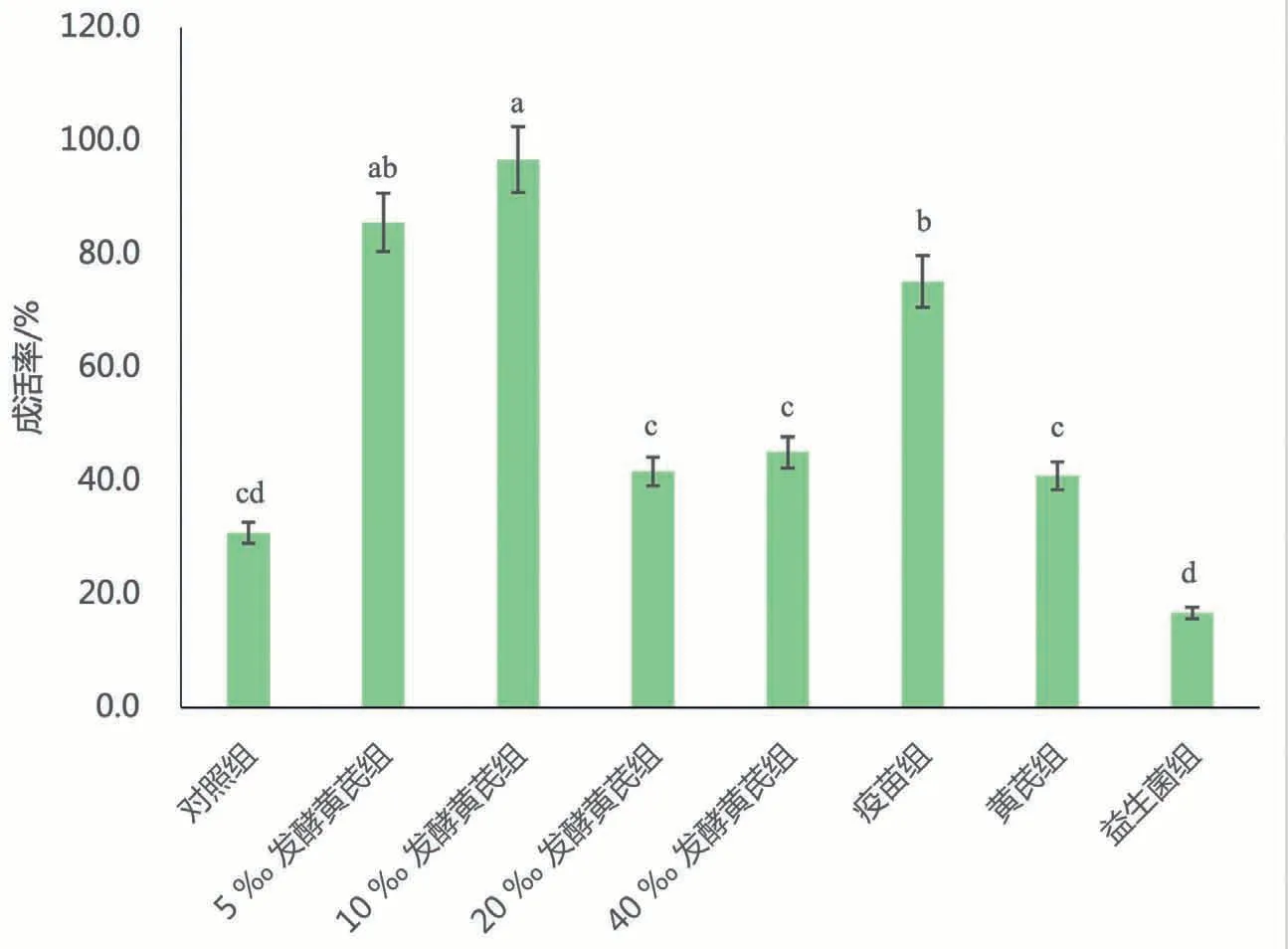

杂交鲟感染链球菌后观察14d,如图2所示,不同试验组杂交鲟的成活率由高到低依次为T10>T5>TY>T40>T20>TH>T0>TJ。益生菌组成活率低于对照组,对照组成活率低于黄芪组,但差异不显著(P>0.05)。疫苗组成活率显著高于对照组(P<0.05)。所有发酵黄芪组的成活率均高于对照组,但仅5‰、10‰发酵黄芪组与对照组差异显著(P<0.05)。实验结果表明,发酵黄芪与疫苗均能提高杂交鲟的成活率,且发酵黄芪的效果优于疫苗。

图2 不同处理对杂交鲟成活率的影响

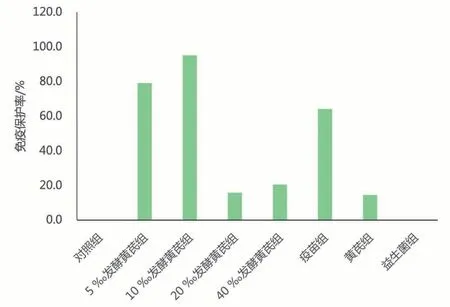

由图3可见,5‰、10‰发酵黄芪组和疫苗组的免疫保护率显著高于对照组、益生菌组、黄芪组及20‰、40‰发酵黄芪组(P<0.05),也高于疫苗组。试验结果表明,在饲料中添加发酵黄芪能有效提高杂交鲟的成活率和免疫保护率,但其添加量与杂交鲟成活率和免疫保护率并不成正比,添加量为5‰~10‰时效果最佳。

图3 不同处理对杂交鲟免疫保护率的影响

三、讨论

(一)益生菌发酵黄芪对杂交鲟生长指标的影响

根据报道中草药能促进动物生长,如对罗非鱼Oreochromis niloticus、红笛鲷Lutjanus sanguineus、异育银鲫Carassius auratus gibelio等都有促生长作用。而朱传忠等研究发现,中草药能改善生长性能,但对增重率没有产生显著影响,该研究与本次试验结果相似,即对增重率没有产生显著影响。中草药对动物生长作用的不同影响可能与中药产地质量、中药配伍、鱼的品种及养殖时间有关。同时,有研究表明,饲料中添加益生菌能促进鲟鱼生长。而本研究益生菌试验组的增重率与对照组没有显著差异,推测可能与养殖时间较短有关。

谢炎福等认为发酵中药有促进澎泽鲫Pengze crucian carp幼鱼生长,降低饲料用量的作用,其在饲料中添加0.3%益生菌发酵复方中药饲喂黄河鲤Cyprinus carpio haematopterus,有明显的促生长及降低饵料系数的作用。然而,本研究结果表明增重率在试验组和对照组之间差异不显著,其可能与发酵中药种类、发酵菌株、实验鱼品种及养殖时间有关。

(二)益生菌发酵黄芪对杂交鲟成活率的影响

有研究发现,中草药能提高鲫鱼Carassius auratus、大菱鲆Scophthalmus maximus、草鱼Ctenopharyngodon idellus等的免疫力,增强抗病力。刘慧玲等研究发现添加1.0×104cfu/mL枯草芽孢杆菌组的罗非鱼鱼苗成活率显著高于对照组(P<0.05);有研究显示,浓度为9×109cfu/g的弯曲乳杆菌能提高波斯鲟Acipenser persicus的存活率。而本研究将黄芪与益生菌分别添加到饲料中均没有显著提高杂交鲟的成活率,中草药和益生菌对鲟鱼成活率的影响有待进一步研究。

但中草药经发酵后,中草药细胞中的营养成分和有益成分容易被鱼类利用。发酵有利于促进中药有效成分在鱼体内的吸收、运输和代谢,提高中药药效,改善中药口味,分解部分有毒物质。李泽鑫等研究发现发酵银杏叶和发酵甘草能提高斜带石斑鱼Epinepheluscoioides在亚硝酸盐胁迫下的耐受性和存活率。有研究显示,高脂饲料中添加发酵中药对草鱼生长性能没有显著影响,但能提高其养殖过程中的存活率和抗嗜水气单胞菌感染能力,增强鱼体的免疫机能。本研究发现,发酵黄芪添加量在10‰的试验组,显著降低了链球菌感染中的累计死亡率,提高了养殖成活率。表明发酵黄芪增强了杂交鲟的免疫力,提高了机体的抗病能力。而发酵中药和中药均有提高杂交鲟成活率、增强抗病力的作用,且发酵中药的效果优于中药。

四、结论

饲料中添加益生菌发酵黄芪对杂交鲟的生长性能没有显著影响,但发酵黄芪添加量为5‰~10‰时,可提高杂交鲟抵抗链球菌感染的能力。