审美与实践的统一

——对古希腊修辞学的重新审视

谭善明

(淮阴师范学院 文学院, 江苏 淮安 223300)

一种对修辞学很狭隘的见解今天仍广为存在着,那就是将修辞看作是咬文嚼字、雕琢词句的技巧,这意味着修辞学难登大雅之堂。这不仅是修辞学在中国的不幸遭遇,从中世纪以后,西方修辞学也经历了一段艰难的岁月,它作为语言上的美化和装饰,作为一种在偏离中产生审美愉悦的技巧,受到理性主义的不断讨伐。从修辞学本来的意义上说,语词层面的润饰和雕琢诚然是修辞学的重要部分,“如何言说”和“言说什么”并不是截然分开的,尤其是在人类具体的话语实践过程中,修辞活动也同时就是审美活动、伦理活动或政治活动。孔子讲“言之无文,行而不远”,海德格尔说“语言是存在的家园”,从这个意义上看,修辞学是一门关乎“行动”和“栖居”的学问。

修辞学的坏名声是从柏拉图的时代开始的。在公元前5世纪左右的古希腊,智术师及其修辞学在城邦的政治事务中发挥着重要影响,同时也产生了一些不好的倾向,那就是过分注重语词的华美,尤其是以“说服”为目的而忽视话语背后更重要的真和善,所以就有了柏拉图对修辞学的“审美批判”,他试图改变修辞学话语运作的方向,并利用修辞之美蕴含的强大力量,将美引向真和善。而亚里士多德则将修辞学作为伦理学或政治学的分枝,使之与人的行动和城邦生活紧密相联,成为一种“城邦性的技艺”,从而实现审美与实践的统一。

一、古希腊修辞学中的审美性与实践性

柏拉图对修辞的批评主要是针对当时极具影响力的智术师们,包括普罗塔戈拉、高尔吉亚、安提丰、希庇阿斯、特绪拉马科斯等人,其中以普罗塔戈拉和高尔吉亚最为出名,柏拉图有两篇对话分别以他们的名字为题。智术师在雅典的出现不是偶然的,而是当时城邦话语实践的特殊需要导致的。一种观点认为,首先是雅典当时特殊的社会和政治状况产生了对智术师的需求,其次是伯里克利这一政治人物的直接影响。①G.B.Kerferd, The Sophists Movement, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, p.15.另一种观点认为,把智术师运动的兴起归因于伯利克里时代雅典的良好思想环境失之笼统,智术师的出现跟当时社会的两大变革联系在一起。首先是从贵族政治向民主政治的过渡,神话特权被民主的公开辩论取代,诗歌话语也将其光环让给了散文话语,智术师们的修辞散文是摆脱诗歌主宰文化局面的最早尝试,散文时代是更多人参与城邦话语实践的时代,也就是民主政治时代;其次是中产阶级的出现也使得更多的富人子弟有条件学习修辞学。②参阅[美]波拉克斯:《古典希腊的智术师修辞》,胥瑾译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2014年,第14-20页。智术师们主要从事修辞学相关的教学活动,在具体理论观点上差异较大,但还是有许多共同之处的,比如关注逻各斯、重视话语实践、感觉主义和相对主义等等。

古希腊早期的智术师们受到雅典人的广泛欢迎,特别是大批青年人愿意追随他们学习修辞学。这些人是“知识专家”和“流浪思想家”,是古希腊哲学的启蒙主义者,“他们开创了现代知识分子的社会地位”③[法]吉尔伯特•罗梅耶-德尔贝:《论智者》,李成季译,北京:人民出版社,2013年,第9页。。著名的古典学者策勒尔认为,智术师和哲人之间在当时并不存在明显的界限,“智术师”(sophist)一词不像后来那样充满贬义色彩,“早期智者是高尚的、备受尊敬的人,他们常常被所在城邦委以外交使命”。④[德]策勒尔:《古希腊哲学史纲》,翁绍军译,济南:山东人民出版社,1992年,第85页。据说公元前444年伯里克利制定图利城的法律时,普罗塔戈拉和其他智术师参与了法庭辩论程序手册的编写工作。⑤[美]爱德华·夏帕:《普罗塔戈拉与逻各斯——希腊哲学与修辞研究》,卓新贤译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2014年,第72页,第11页。也正是在与他们的观点交锋中,柏拉图和亚里士多德重新规划了修辞学的正当性,哲学与修辞学也因此结下了不解之缘。智术师生活的时代是古希腊的全盛时期,雅典民主制为修辞活动的进行提供了便利,同时民主政体对辩论、演说的需要也使智术师们大有用武之地。雅典公民在政治生活中能够自由地发表意见、参与政事,可以说,语言表达水平的高低决定了人们在公共事务中影响能力的强弱。

普罗塔戈拉是当时最有名气的智术师,他从相对主义立场出发,认为人是在相对性的感觉中确立对世界的认识的,他那句名言就是:“人是万物的尺度,是存在者如何存在的尺度,也是非存在者如何不存在的尺度”。⑥汪子嵩等:《希腊哲学史》第2卷,北京:人民出版社,1993年,第254页。黑格尔称这句话为“伟大的命题”⑦[德]黑格尔:《哲学史讲演录》第2卷,贺麟、王太庆译,北京:商务印书馆,1960年,第27页。,它精辟地概括了当时希腊人的精神面貌,极其自信地展示了唯我独尊的个人主义、相对主义和怀疑主义。这同柏拉图的客观主义针锋相对,因为这一命题所强调的不是观念是什么或者事实是什么,而是始终以人与世界的关系出发来确立“存在者”,人拥有判断是非的尺度。有学者指出,这种“本体论上的相对主义”,正是柏拉图最为担心的。柏拉图在《泰阿泰德》中从客观存在在先、感知在后的逻辑来对这一命题进行批判,从而寻找知识的客观主义基础。⑧相关论述详见齐柳利:《柏拉图最精巧的敌人——普罗塔哥拉与相对主义的挑战》第一章,北京:中国人民大学出版社,2012年。从普罗塔戈拉仅有的几句残篇及其思想影响来看,他不仅是一位智术师,也往往被视为哲人⑨Noburu Notomi, “A Protagonist of the Sophistic Movement? Protagoras in Historiography”.In J.M.van Ophuijsen etc.(ed.),Protagoras of Adbdera: the Man, His Measure, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013, p.19.,尤其是黑格尔使之重新回归到“哲学聚光灯”下⑩[美]爱德华·夏帕:《普罗塔戈拉与逻各斯——希腊哲学与修辞研究》,卓新贤译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2014年,第72页,第11页。。如果从20世纪以来的修辞哲学角度看,普罗塔戈拉的这一观念可以称为最早的“修辞认识论”①See B.R.Donovan, Protagorean Epistemology and Dialectic, In 41st Meeting of Conference on College Composition and Communication, Chicaco, 22-24 March 1990.。当然,普罗塔戈拉本身更为关注的不是这种认识论上的争辩,而是强调在话语实践中如何将个人主观感受或意见通过语言表述为具有说服力的论证,也就是后来亚里士多德所说的将或然性转化为现实性。他认为事物对人而言都有“双重逻各斯”,在特定情境中,其中一方可能是强论证,另一方则是弱论证。在演说和辩论这样的修辞活动中,要运用各种语言技艺将某种观点转化为强论证,以实现说服的目的。这样的话语实践是建立在价值判断而不是事实判断基础之上的。

高尔吉亚作为一名教授辩论和演说的老师在雅典受到人们的热烈欢迎,从柏拉图的对话场景中可以看到,许多年青人追随他左右学习修辞之术。当然在《高尔吉亚》篇中,柏拉图将他的修辞学描绘成欺骗人、迷惑人的伎俩,可以说这种从哲学角度勾勒的智术师画像是让人印象深刻的,它直接导致了智术师负面形象的形成。从保留下来的几篇高尔吉亚创作的文章中可以发现,他和普罗塔戈拉共同之处在于对真理问题的搁置,认为在实践领域中,政治和法律所依赖的习俗中不包含柏拉图所谓普遍性的真理,它们建立在或然性的群体性真理之上,因此城邦政治需要的是或然性修辞而非必然性真理。②See B.McComiskey, Gorgias and the New Sophistic Rhetoric, Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002, p.33.客观真理被取消以后,主观真理即意见于是就成了现实的准则,而意见又必须通过强势论证的修辞话语才能为人们所接受,于是语言就具有着强大的力量,在建构现实世界和观念世界方面发挥着重要作用。修辞可以进行欺骗,但是对一个要在群体生活中安身立命的个体来说,其修辞又必须是伦理性的,这一重要事实不能因柏拉图对修辞的贬抑而被忽略,这种伦理论证在高尔吉亚本人的《帕拉墨德斯之辩》中是相当明显的。

毫无疑问,智术师的出现是与当时城邦政治生活的需要密切相关的,话语实践推动了修辞学的产生。同时如果从哲学史的发展来看,赫拉克利特的“流变说”和德谟克利特的原子论是智术师修辞观念的自然哲学基础。一方面,如果世界本身始终处于生成状态,并不具有稳定不变的本质,那么人对世界感受的相对性就是生活的真相,于是只有意见而无真理,话语实践活动就是使某种意见成为强论证。另一方面从原子论的角度看,在民主政制中每一个公民都是一个“原子”,每一个公民都是独立的、自由的,城邦就是由这些公民结合而成的,公民在城邦中仍然不丧失其独立和自由,“每个人的意见都是真理,不仅应该容许发表,而且应该认真倾听,认真对待”③叶秀山:《前苏格拉底哲学研究》,《叶秀山文集•哲学卷》(上),重庆:重庆出版社,2003年,第286页。。公民要在城邦生活中发挥一定影响力,善于演讲和辩论是不可或缺的基本条件,否则就无法让自己的意见被广泛接受。每个公民都是独立和自由的这一前提并不意味着每种意见都会得到同样尊重,只有那些在修辞话语中转化为强论证的意见才具有说服力,并可能最终在政治生活中产生必要影响。掌握运用逻各斯的技艺是政治技艺得以成功施展的保障,因此就需要有人专门研究逻各斯并传授这种技艺,这就是智术师能在雅典城邦大放异彩的根本原因。不同于早期的自然哲学家们对自然问题的关注,智术师们将目光投向人类生活领域特别是逻各斯领域,这是思想史发展的重要环节。

个人的话语实践能力最终还是要体现在城邦事务上。公民勇于发表意见,敢于辩论,其目的只有一个,即做一个好公民,为城邦的稳定和壮大效力。修辞学的发展就很好地体现出了这一点,它一开始就与政治学、伦理学建立了紧密的联系,不仅是一门训练话语运用能力的学问,更是一门提高文化素养,使公民更好地为城邦事务效力的技艺。

二、从修辞之美走向修辞之真、修辞之善

尽管智术师们将修辞学的运用扩展到城邦公共生活的许多方面,但是这种审美与实践的统一并非轻易就能保持的。在实际的修辞活动中,人们往往片面强调语言的审美力量,在形式技巧上做表面文章,这使修辞学面临着重大危机。正是在这种情况下,柏拉图开始批判修辞学,这种批判在另外一种意义上可以看作是促使修辞学在话语活动中达成审美性与实践性的统一。

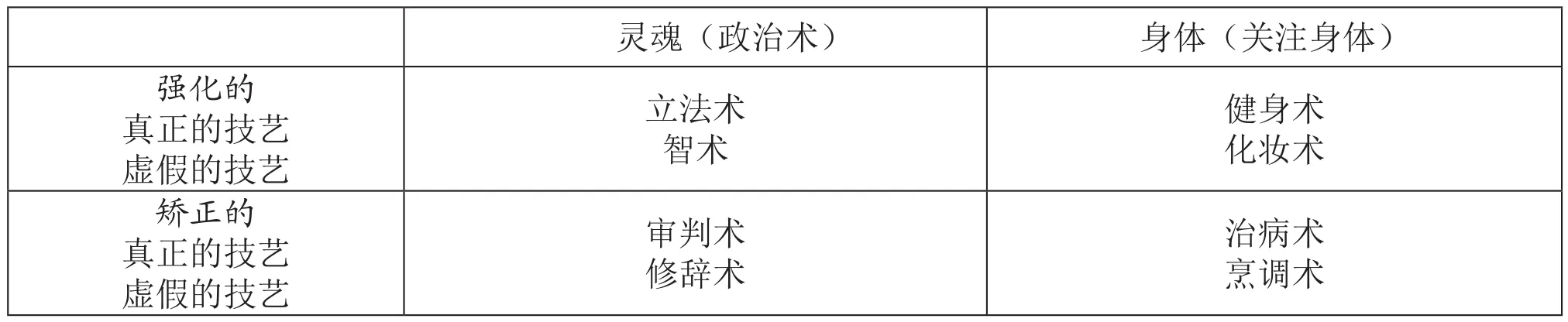

柏拉图笔下的苏格拉底对修辞学的批判和规约建立在一系列区分之上:语言技巧与道德内容、修辞与辩证、意见与真理。在柏拉图看来,一个演说家如果一味地以优美的言辞来迷惑观众,而不进行事实判断,不以真理为指引,便是可笑的,而这种修辞学也根本不是技艺,它颠倒是非、混淆黑白,以欺骗为要务。①[古希腊]柏拉图:《斐德若篇》,《柏拉图文艺对话集》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1963年,第146-147页,第144页。苏格拉底预设了话语与真理的距离,然后要求话语为真理服务。如果修辞只是一种技巧,它也不是纯粹的文字游戏,而是严重影响人们心智的祸害,因为它有自己相对的“真理”。但是,修辞的力量正在于这种与人的身体和灵魂的密切关系上。在《高尔吉亚》篇中,苏格拉底将修辞之术与其它各种技艺进行对比,指出针对灵魂和身体的真正技艺有四种,分别是立法术、审判术、健身术和治病术,有四种虚假的技艺与它们对应,分别是智术、修辞术、化妆术和烹调术。如下图所示:②See A.Stauffer, The Unity of Plato’s Gorgias: Rhetoric, Justice, and the Philosophic Life, New York: Cambridge University Press, 2006, p.46.

灵魂(政治术) 身体(关注身体)强化的真正的技艺虚假的技艺立法术智术健身术化妆术治病术烹调术矫正的真正的技艺虚假的技艺审判术修辞术

这些虚假技艺的共同特征首先是谄媚和欺骗,带给人快乐却不以善的目的为导向;其次是不知道其所涉及事物的本质。③Plato, “Gorgias”, In J.M.Cooper(ed.), Plato Complete Works.Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997, pp.808-809.通过将修辞术与化妆术并置,苏格拉底强调修辞家是用华丽的言辞去追求“外在美”,而忽视了真正属于自己的“内在美”。这样的划分显然失之偏颇,它预设了人类诸事物的单纯性,从而将善和美、真和假相对立,修辞就成了脱离真和善的虚假意见,修辞之美也就成为对事物的遮蔽和败坏。

在另一篇对话《斐德若篇》中,柏拉图则从正面对修辞学进行了考察。简单地说,在修辞之美的问题上,苏格拉底在该篇对话中并没有完全将修辞否定,而是看到了修辞学以言辞吸引灵魂的作用,于是将之改造而为哲学所用。这种吸引作用,柏拉图在《伊翁》中以“磁石链”作比喻。对话中苏格拉底向伊翁解释诗人为什么会感染观众,他认为是神通过诗人将力量一环一环地传递下去,这就是“灵感”的奥秘。④[古希腊]柏拉图:《伊翁》,王双洪译,上海:华东师范大学出版社,2008年,第46-48页。当苏格拉底在《斐德若篇》中提及文章的吸引力时,不再是强调“从上而下”的作用,而是转而考察如何借助修辞实现灵魂“从下而上”的提升。苏格拉底也许意识到,修辞之美有着强大的力量,无论这力量是来自于缪斯女神,还是来自于诗人自己,如果能将这股力量用到人类事务有价值的地方,将是城邦之福。这就是将美与真和善相结合,将修辞学与哲学和政治学相结合,创造出全新的言说和写作方式。

先看美与真的结合以及修辞学与哲学的关系。首先,苏格拉底对修辞学进行了改造,在《斐德若篇》中他给修辞学下了一个定义:“一般说来,修辞术是用文辞来影响人心的,不仅是在法庭和其他公共集会场所,而且在私人会谈里也是如此,讨论的问题或大或小,都是一样;无论题材重要不重要,修辞术只要运用得正确,都是一样可尊敬的。”⑤[古希腊]柏拉图:《斐德若篇》,《柏拉图文艺对话集》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1963年,第146-147页,第144页。一方面苏格拉底扩大了修辞学运用的边界:从公共场所到私人会谈;另一方面他明确了修辞学的内涵:正确运用。之后,他强调修辞学可以使听众从意见出发走上真理之途,这是哲人相对于智术师而言对修辞学的不同使用。为了使修辞之“美”与哲学之“真”相结合,文章的作者必须首先知道真理,然后用言辞传播真理。苏格拉底这样表述美与真的关联:一方面,“一个人尽管知道了真理,若是没有我修辞术,还是不能按照艺术去说服”①[古希腊]柏拉图:《斐德若篇》,《柏拉图文艺对话集》,朱光潜译,第143页,第146页。;另一方面,“若是一个人不知真理,只在人们的意见上捕风捉影,他所做出来的文章就显得可笑,而且不成艺术了”②[古希腊]柏拉图:《斐德若篇》,《柏拉图文艺对话集》,朱光潜译,第143页,第146页。。因此从哲学的角度看,一个真正的文章作者不仅要会修辞,做到言辞华丽、篇章结构布局完美,还要既有关于真理的知识,又要有关于灵魂的知识,这样的文章既有生命(成为一个有机体),又有益于生命(能提升观众的灵魂)。再联系《会饮》中从美的身体到美的知识再到美的理式这样一条上升之路,我们就会更加理解苏格拉底或柏拉图的良苦用心。在现实世界,对美的爱欲是所有爱欲中最能超越功利性的,也是最有可能刺激灵魂不断提升的,其它如名誉之爱、权利之爱、财富之爱都会将人束缚。因此,如果要说服一个合适的灵魂去爱智慧,必须使之首先爱美,可以说智慧在较低层次上表现为知识,知识又是借助于逻各斯传达,所以对优美言辞的爱欲是成为爱智者的起点,对修辞之美不能简单地否定了之,必须借助修辞学把爱美之人从意见之路带上真理之路,这是哲学和修辞学的不解之缘。

那么哲学修辞是什么样的?在《理想国》的结尾柏拉图借苏格拉底之口对此做了示范,这就涉及到美与善的结合以及诗或修辞与城邦的关系。苏格拉底讲了一个“俄尔神话”,告诉我们:只有正义的灵魂(即理性进行统治的灵魂)才会在任何时候保持清醒,也不会忘记自己曾经的选择以及为什么作出这样的选择,也就是说能够选择并知道为什么选择善好的生活,这样的人就是最幸福的人。这个神话就是典型的柏拉图式修辞,他借此告诫诗人们不要去“唤醒和喂养”灵魂的低劣部分,从而“在每一个人的灵魂中建立了一个低劣的城邦系统”③[古希腊]柏拉图:《理想国》,王扬译,北京:华夏出版社,2012年,第371-372页。。灵魂的低劣部分是欲望,包括荷马在内的“模仿诗人”对个人情感多有渲染;低劣的城邦也是那种被欲望所统治的城邦,也就是《理想国》第九卷所描绘的“僭主政制”。诗人的修辞之所以能够吸引人,是因为他们迎合民众的“欲望”,使人们走上了一条“向下之路”,不知何为真正的善好,如此的城邦就是那最黑暗的洞穴,必然是最糟糕的城邦。在向善的问题上,哲学和政治的任务仍然是要带领个人和城邦走一条上升的道路,为此不仅要言说真理,还要向理解力不足的民众言说“高贵的谎言”④关于谎言在城邦政治生活中的必要性,参见[古希腊]柏拉图:《理想国》389b,414b-c,459c-d等处。,对真的追求在特定时刻就让位于对善的追求。

这其实不仅仅完全是出于政治的考虑,因为在个人层面上,哲学要解决的是“人应该如何生活”的问题,而在城邦层面上,哲学要解决的则是“我们应该如何共同生活”的问题,这是哲人追求智慧和真理的前提,也是当时古希腊自然哲学向政治哲学转向的一大进步,所谓“苏格拉底的第二次启航”正是由求真向求善的转向。由此我们可以看到,在美与善相结合的问题上,哲学和政治为修辞学留下了很大的空间,修辞的审美作用如果有着正确的价值取向,就会说服人们走上一条向善的上升之路,如此修辞学就和城邦政治生活融为一体了,而修辞学的审美层面和实践层面也就能恢复统一。

三、修辞学:一门城邦性的技艺

古希腊另一位以修辞学教育为业的智术师伊索克拉底,重视修辞实践,并将修辞学与文化修养的提高联系起来。就修辞学教育方面的贡献来说,伊索克拉底使修辞学教学从早期的琐碎和混杂状态中摆脱出来,变得统一化和系统化,他还将修辞教育机构化,并使修辞学专注于公共生活和城邦事务。⑤J.Poulakos, “Rhetoric and Civic Education: Form the Sophists to Isocrates”, In T.Poulakos and D.Depew(ed.), Isocrates and Civic Education, Austin: University of Texas Press, 2004, p.69.他一方面批评早期的智术师装腔作势、故弄玄虚,并竭力与之划清界限。在名为《反智术师》的文章里,伊索克拉底就指责智术师过多关注技艺而忽视语言的实际应用。①Isocrates, “Against the Sophists”, G.Norlin(trans.), Isocrates, Volume II, London: William Heinamann Ltd., 1929, p.160.另一方面他又为智术师们辩护,指出最杰出政治家的修辞学学艺最精。他对修辞学的态度是以实用性为方向的,无论他要与智术师和演说家们脱离干系,还是表明自己不是普通意义上的演说家,基本上是从以下区分作出的判断:琐碎话题与重大话题、无用话语与有用话语、有害修辞与有益修辞。②参阅[美]波拉克斯:《古典希腊的智术师修辞》,胥瑾译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2014年,第149页。相比较而言,高尔吉亚和普罗塔戈拉这些早期智术师们关心的是话语形式及其运作问题,关注修辞本身发挥作用的机制和条件,对于演说者的品德或演说内容的道德问题不予单独考虑。一种是民间的修辞学,它从“人”的角度出发,以“自以为是”的态度将自己的观点在语言表述中力求明朗化、扩大化;另一种是社会化的修辞学,在将修辞技巧与其道德倾向剥离开后,既强调人文素养在希腊城邦文明中作用,又将语言视为文明的动力和社会存在的基础。实际上前者并不是没有道德观的,而是已经将道德包含在其相对论的对世界的修辞式的认知中了,道德没有固定的标准,而是从主观的价值判断出发进行衡量的。伊索克拉底则从实用角度出发,将修辞的道德维度、政治维度显明,从而试图对修辞理论和修辞实践的关系进行调和,以赋予修辞更多的实践属性。③Allan D.Bloom, The Political Philosophy of Isocrates, PHD Thesis of The University of Chicaco, 1955, p.234.伊索克拉底的修辞学观点对西塞罗和昆体利安影响很大,为他们强调演说的道德内容开创了先例。

但修辞学中审美与实践的统一问题仍然没有得到系统的理论表述,只有到了亚里士多德的《修辞学》才得以解决。亚里士多德既反对被沿街叫卖的伊索克拉底的教学方法,又反对柏拉图否定修辞是技艺的说法,认为修辞学是一门研究说服方式的技艺。他认为修辞学不只是进行抽象地逻辑推理,更是作为一门实践的技艺在伦理生活和政治生活中发挥作用;修辞学不仅需要高超的语言运用能力来进行说服,更需要以德服人:“其实演说者的性格可以说是最有效的说服手段。”④[古希腊]亚里士多德:《修辞学》,罗念生译,北京:三联书店,1991年,第25页,第24页,第23页。亚里士多德将修辞的意图与方式相分离,将修辞学定义为“一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的功能”⑤[古希腊]亚里士多德:《修辞学》,罗念生译,北京:三联书店,1991年,第25页,第24页,第23页。。他之所以说修辞学的功能不在于说服而在于说服方式,是因为说服只不过是一种“外在目的”,按照他在《物理学》中的观点,仅有外在目的的活动是“运动”,修辞学作为实践技艺不仅有外在目的,还有内在目的,这种内在目的涉及人的高贵生活和城邦共同的幸福生活,因而修辞学不只是追求“胜利”的技艺,更是追求“卓越”的技艺,这也是他为什么将演说者的道德品质看作最有效说服手段的根本原因。⑥加佛指出,在亚里士多德那里,每种技艺就像每种德性一样都有两个目的,一是外在目的,二是内在目的,外在目的是作为运动的修辞术的目的,内在目的是作为活动的修辞术的目的。“忽视内在的目的也许不会使国家在获得安全或是财富上变得更坏,却使得作为国家本身变得更坏。类似地,我将论证亚里士多德没有宣称说,他的技艺的实践者比旨在取胜的演说者们更会说服。但后者将是会变得更坏的修辞家,因为他们不再是城邦的修辞家。”见[美]加佛:《品格的技艺——亚里士多德的〈修辞术〉》,马勇译,北京:华夏出版社,2014年,第44-45页。实现修辞学的说服力的确需要一定的技巧,而这技巧绝不是后来人们所理解的纯粹形式层面的技巧,虽然《修辞学》中用了很大的篇幅讨论了风格、布局等问题,但这都从属于一个根本前提:“修辞术是有用的。”⑦[古希腊]亚里士多德:《修辞学》,罗念生译,北京:三联书店,1991年,第25页,第24页,第23页。但是很明显,亚里士多德绝不像伊索克拉底从实用的立场来对待修辞学,因为前者关注的是那种有“德性”的修辞,这就是属于“内在目的”的“用”。

从另一个方面看,强调修辞学之“用”,意味着所有关于修辞技艺的理论都是带有方向性的,所以亚里士多德认为修辞学也是伦理学或政治学的分枝,因而修辞学乃是一种“城邦性的”技艺,“一种修辞活动的问题不是一个语言问题,而是一个政治问题”⑧[美]加佛:《品格的技艺——亚里士多德的〈修辞术〉》,马勇译,第60页。。当然修辞问题同时也是一个哲学问题,亚里士多德在《修辞学》一书的开头就将其与辩证法并置,此后又不断突出话语规则、话语实践的理性一面,因而“将话语的一种理论研究引入了修辞学”①William M.A.Grimaldi, Studies of Philosophy of Aristotle’s Rhetoric, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH, 1972, 16.。而话语从来不是单纯逻辑和概念的,听说者本身的品格和情感都会参与其中,还有就是情境和时机,因此这种话语本质上是实践的。总之,修辞学在亚里士多德这里已经从柏拉图所批判的那种单纯技艺中脱离出来,从而与人的行动和城邦生活紧密相联。就亚里士多德所论述的修辞学本身而言,是实践与审美的统一,修辞学是一门积极的语言运用的艺术。

从古希腊演说和辩论等话语活动中发展起来的修辞学与社会实践是密不可分的。审美之维是修辞学内在话语力量,实践之维是修辞学的外在话语力量,从智术师到柏拉图再到亚里士多德都在努力促成二者的统一。从政治层面看,修辞学在雅典民主政制中扮演着重要角色,这种政制要求政治家善于在公开场合对自己的观点充分展示,使之成为强论证,因此逻各斯技艺是政治技艺得以施展的基础,城邦中的“政治人”必须同时是“修辞人”,伯里克利是最明显的例子。从伦理层面看,修辞论证以个人之善为起点,以实现善好的目标为终点,以德服人是修辞话语具有说服力的首要原因,个人在修辞活动中不仅要在目的上追求胜利,更要在方式上显示高贵/美(kalos),最终获得强论证的意见也必须是善好的。从教育层面看,修辞学教育发挥着“启蒙”的作用,从智术师到亚里士多德再到西塞罗和昆体利安,修辞学或演说术的教学都是知识、素质、能力培养的重要途径。因此在古典时代,修辞学的社会实践在很大程度上已经成为话语实践,这种话语实践无论是在政治、伦理抑或教育层面上,都因修辞学内在的独特性而在一定程度上蕴含了审美之维。