合肥都市圈城镇化质量对巢湖流域水资源利用效率的影响研究

○ 任志安,卞晓桐,刘柏阳

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233041;2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

水是生命之源,也是城镇化发展最为关键的约束变量,城镇化的发展对水资源的开发利用具有重要影响。伴随城镇化的快速发展,城镇人口不断集聚、产业结构不断调整,城镇用水量和用水效率也在不断发生变化。我国地区经济发展的规模和城镇化进程越来越受到水资源的制约,城镇化过程中产生的水污染和水资源的不合理利用加剧了水资源的短缺。因此,在城镇化进程中提高水资源的利用效率,解决水资源约束问题,对于地区经济的绿色发展和可持续发展具有重要的意义和价值。

一、文献综述

城镇化进程中的生态环境问题一直是学者们关注的焦点。在研究内容上,首先,学者们对我国干旱半干旱地区城镇化进程中的水资源利用效率问题投入了广泛的关注。王东东等通过对贵州省城镇化进程中水资源利用的研究,发现不同城镇化水平下的水资源利用效率是不同的:在城镇化水平低的地区,水资源利用效率较低;在城镇化快速发展的地区,水资源的危机会进一步加大;在城镇化成熟的地区,水资源利用效率较高[1]。方创琳等研究了河西走廊城镇化与水资源变化之间的耦合关系,发现水资源短缺是制约河西走廊城镇化发展的重要元素,城镇化的发展加剧了水资源的短缺[2]。王小军等研究了榆林市城镇化与水资源利用之间的关系,发现城镇化会增加用水需求、改变用水结构,但也会促使水资源的高效利用[3]。李添萍等研究了西宁市城市发展与水资源之间的关系,发现工业水利用效率与西宁市城市化率存在明显的线性相关[4]。张晓晓等研究了宁夏城镇化与水资源利用效率之间的关系,发现城镇化水平与用水效益之间呈正相关关系,城镇化对用水效益提升起促进作用[5]。张振龙等通过分析我国西北地区水资源利用效率的影响因素,发现城镇化水平对水资源利用效率有正向影响[6]。其次,学者们对我国水资源较丰富地区的水资源利用效率、水污染的问题,进行了大量的研究。李静芝等对洞庭湖地区的城镇化与水资源利用关系进行了研究,发现洞庭湖地区处于城镇化快速发展时期和规模扩张阶段,伴随城镇化进程的推进,水资源利用效率和管理水平稳步提升[7];李恒义研究了海河流域城镇化与水资源利用之间的关系,认为人口和经济的增长是区域用水增加的主要动力,城镇化水平的提高可以推动区域用水结构的优化和用水效率的改善,促进区域水资源使用的科学有效性[8]。

在研究方法上,学者们大多采用的是线性回归方法。马海良等对合肥都市圈人口城镇化和水资源利用关系进行了简单的回归分析,发现水资源的有效利用能够促进城镇化进程,而城镇化进程的加快使得合肥都市圈水资源质量下降[9];张凤泽等运用SFA测算江苏省水资源的利用效率,发现人口城镇化水平对江苏水资源利用效率的影响最大,社会城镇化水平与水资源利用效率呈负相关关系[10]。也有部分学者认为我国城镇化与水资源利用效率之间的关系并不一定是线性的,采用了非线性回归的方法进行研究。李华等运用主成分分析法和回归模型,得出西安城市化发展中的生产用水量伴随城市化的推进呈三次函数曲线型降低,但人均生活用水量则相反[11];阚大学等基于面板平滑转换回归模型的实证研究,得出我国城镇化对水资源利用总量的影响是非线性的[12];金巍等通过对我国城镇化与水资源消耗的动态演进与门槛效应研究,发现城镇化对水资源消耗影响存在显著的经济发展和居民收入门槛[13]。此外,还有学者从区域差异的角度研究了我国城镇化与水资源利用的关系,譬如,张志强、李玉举通过对我国31省份用水数据的调研分析,发现不同省份用水效率差异明显,人均用水量具有较大弹性,万元GDP耗水量有较大的下降空间[14]。

上述研究成果为进一步研究我国城镇化对水资源利用效率的影响提供了良好的基础,但仍有可拓展的研究空间。首先,大部分学者在研究城镇化对水资源利用效率的影响时,通常用水资源利用量和水资源利用率来反映水资源利用效率,虽考虑了水资源对经济社会发展的作用,却忽视了经济社会发展带来的水污染。其次,学者们多采用简单面板回归的方法得出二者间的关系,没有对城镇化发展水平进行测度。为深入探究城镇化对水资源利用效率的影响,本文选取合肥都市圈和巢湖流域为研究对象。这是因为,首先,合肥都市圈位于长江中下游沿江长三角西端,是安徽省重点打造的经济增长极,巢湖流域位于安徽省中部地区,其覆盖范围与合肥都市圈所包含的城市几乎完全对应,而巢湖作为重要的水源地,对合肥都市圈经济的发展作出了重要贡献;其次,随着合肥都市圈城镇化的快速推进,水资源的需求越来越大,由此造成的水资源污染也越来越严重,合肥都市圈城镇化发展与巢湖流域水资源开发保护之间的矛盾不断加剧。因而,探究合肥都市圈城镇化发展对巢湖流域水资源利用效率的影响路径,不但有助于促进合肥都市圈城镇化和巢湖流域水资源的协调发展,而且从学术价值上来说,也具有典型案例分析的参考意义。由此,本文基于2010——2019年城市面板数据,对合肥都市圈城镇化质量和巢湖流域水资源利用效率进行测度,并对二者的空间动态演变进行分析,探索合肥都市圈城镇化质量对巢湖水资源利用效率的影响路径。

二、合肥都市圈城镇化质量及巢湖流域水资源利用效率的测度

(一)合肥都市圈城镇化质量测度

1.指标体系构建

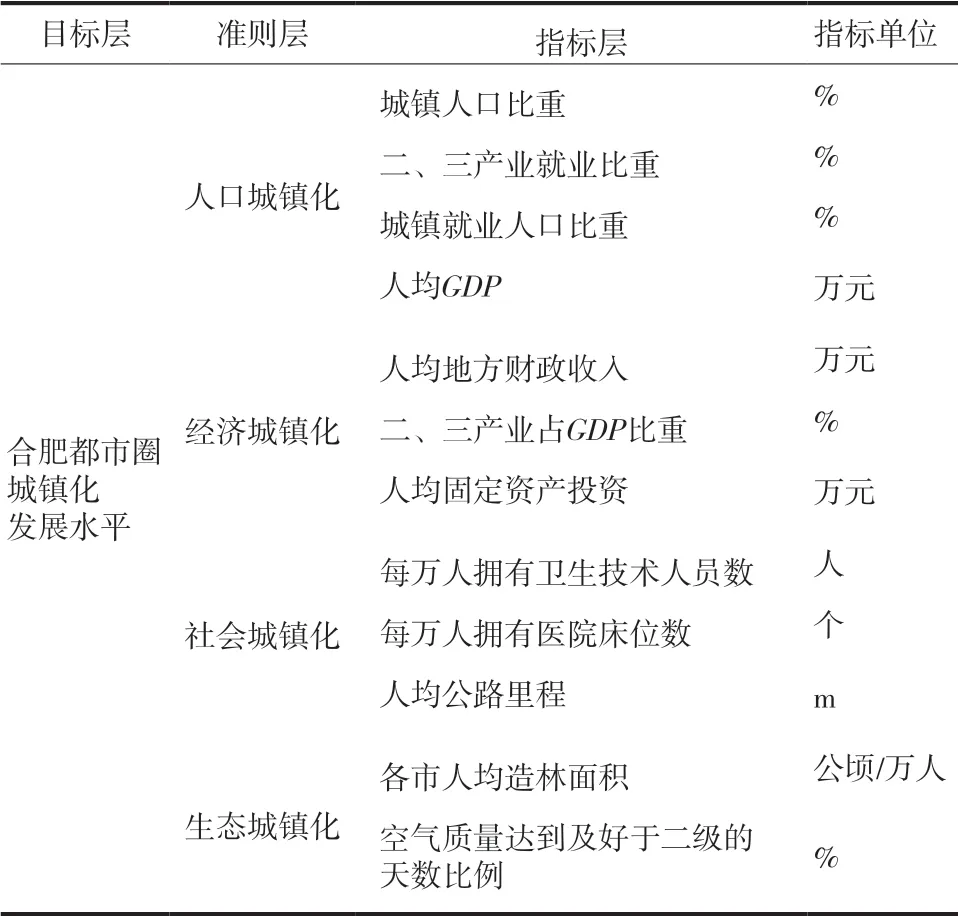

目前关于城镇化质量的界定尚没有统一标准。但是学术界对城镇化质量的测度主要采用两种方法:第一种是单一指标法,即以城镇人口比重来衡量城镇化发展的水平。这种方法在测度城镇化发展水平时较方便,故被众多学者采用,但却不能反映城镇化进程中的生态环境和社会建设水平。第二种是复合指标法,即从人口、生态、经济和社会等多个维度构建指标体系,以城镇化综合发展水平来衡量城镇化发展质量。本文在既有研究成果的基础上,结合数据的可获得性及科学性,从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、生态城镇化四个方面构建合肥都市圈城镇化指标体系,测量合肥都市圈城镇化质量(见表1)。

表1 合肥都市圈城镇化质量指标体系

2.城镇化质量指标的计算方法

为了避免主观赋权法中人为主观因素对权重的影响,本文采用客观赋权法中的熵值法对合肥都市圈城镇化水平进行测度。

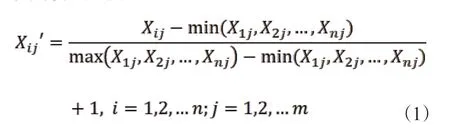

首先,对数据进行平移。对于越大越好的指标,其计算公式为:

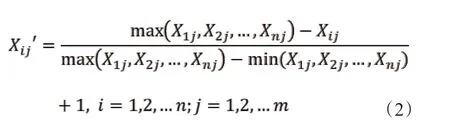

对于越小越好的指标,其计算公式为:

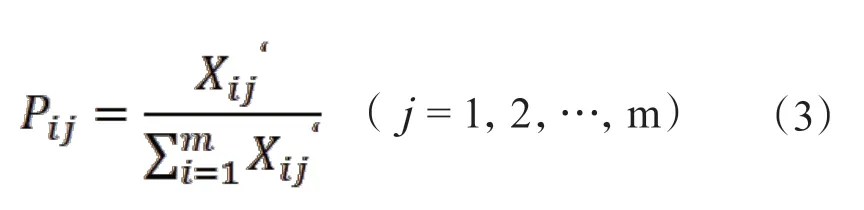

其次,计算第j项指标下第i个方案占此指标的比重,其计算公式为:

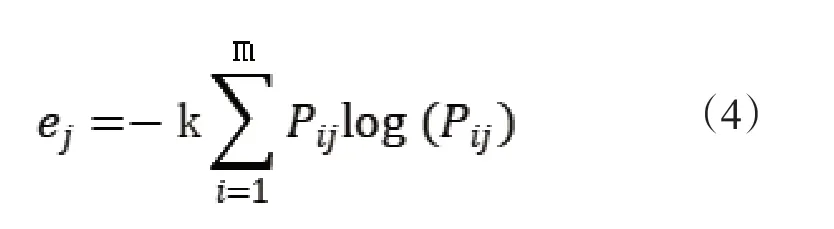

计算第j项指标的熵值,其计算公式为:

其中,常数k>0,log为自然对数,ej≥0。k与样本数m有关,一般令k=1/logm,则0≤e≤1

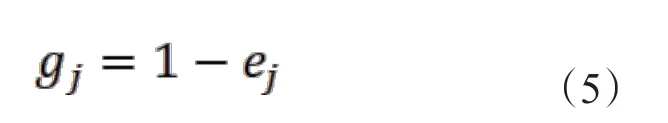

然后,计算第j项指标的差异系数。对于第j项指标,指标值Xij的差异越大,熵值就越小,其计算公式为:

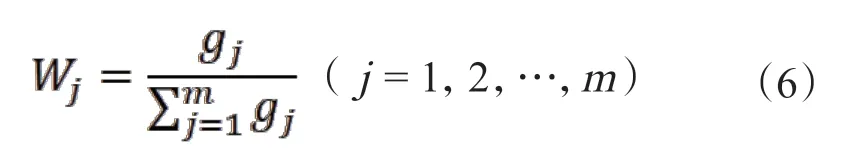

再然后,求权重,其计算公式为:

最后,计算各方案的综合得分,其计算公式为:

3.城镇化质量的综合评价

根据上述测度方法测得合肥都市圈城镇化质量的综合得分(见表2)。

表2 合肥都市圈城镇化质量综合得分

由表2可知,2010——2019年合肥都市圈城镇化质量的总体变化为上升趋势,但是城镇化发展质量总体水平较低,且不同城市的城镇化质量在时间和空间上存在较大差异。从时间上看,合肥、滁州、六安、马鞍山和安庆5个城市的城镇化质量总体呈上升趋势,淮南和芜湖的城镇化质量总体呈下降趋势。其中,相较于2010年,2019年城镇化质量上升最快的是滁州,上升了0.145。此外,马鞍山上升了0.068,六安上升了0.043,安庆上升了0.042,合肥上升了0.025。淮南和芜湖的城镇化质量呈下降趋势。其中,淮南的城镇化水平下降最快,下降了0.181,芜湖下降了0.014。从空间上看,合肥、芜湖和马鞍山的城镇化质量始终保持在0.550以上,安庆、滁州和六安的城镇化质量一直在0.450以下,淮南的城镇化质量在0.400和0.180之间剧烈变化,总体呈现下降趋势。

(二)巢湖流域水资源利用效率测度

1.指标体系构建

在水资源利用效率的研究中,国内外学者并没有一个统一的指标体系,学者们多采用GDP作为产出指标,采用用水总量、劳动力投入、固定资产投资作为投入指标。然而,GDP只能反映水资源利用的经济价值,仅以GDP作为产出指标是不全面的,不能体现水污染对水资源利用效率的影响。因此,本文在产出指标中加入了非合意产出污水排放量。以科学性为基础,兼顾数据的可得性,以2010——2019年巢湖流域的用水总量和水利固定资产投资作为投入要素,以巢湖流域GDP和污水排放作为产出要素构建巢湖流域水资源利用效率指标体系①数据根据历年的安徽统计年鉴、各市统计年鉴、合肥都市圈水资源公报等相关资料统计而得。。

2. 水资源利用效率指标的计算方法

传统数据包络分析模型中的CCR和BCC模型,在计算效率时,对于出现的很多效率值为1的决策单元无法再进行比较,且容易忽视松弛变量,而超效率DEA模型能够有效,克服上述缺陷,其计算出的效率值被允许超过1,从而能区分比较出效率值为1的评价单元,相对有效决策单元之间也能进行效率高低的比较。因此,本文采用超效率DEA模型。超效率DEA模型的数学形式如下:

式(8)中,θ为效率值。当1≤θ时,表明此被考察单元是效率前沿面上的点,因而处于有效率状态;当θ≤1时,表明无效率。x为投入指标,y为产出指标,k为决策单元数,s-为投入松弛变量,s+为产出松弛变量。

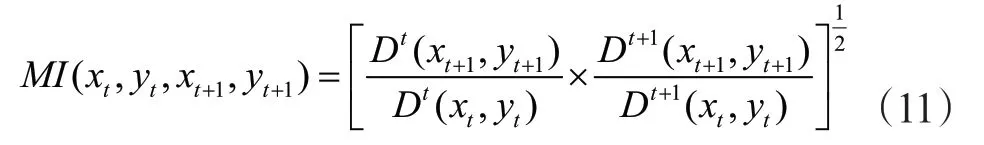

在式(9)、式(10)中,xt、xt+1分别为t、t+1期的投入量;yt、yt+1分别为t、t+1期的产出量;Dt、Dt+1分别表示t、t+1期以技术为参照的决策单元的距离函数。

式(11)通过对上述两式求取几何平均值,以此来度量t期到t+1期生产率的变化。

3.水资源利用效率的测度结果

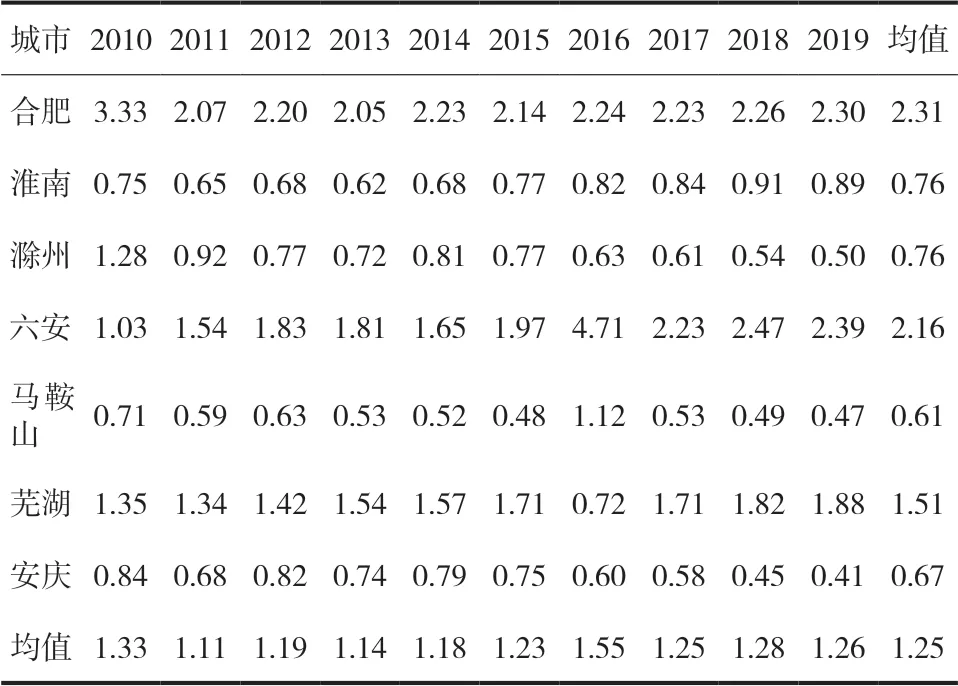

根据公式(8)——(11),计算得到巢湖流域7市水资源利用超效率值(见表3)。

表3 巢湖流域7市水资源利用超效率值

由表3可知,首先,巢湖流域水资源利用效率表现出明显的时间分异性。2010——2019年,合肥、六安和芜湖3个城市的效率值稳步提升,滁州、马鞍山和安庆3个城市的效率值处于下降状态,巢湖流域水资源利用超效率值从2010年的1.33下降到2019年的1.26。其次,巢湖流域水资源利用效率表现出明显的区域分异性。合肥市的效率均值最高达到2.31,马鞍山的效率均值仅为0.61。

三、合肥都市圈城镇化质量对巢湖流域水资源利用效率影响的实证分析

(一)城镇化影响水资源利用效率路径研究

1. 变量选择

(1)被解释变量:水资源利用效率(tfp)。水资源利用效率反映了这一地区的水资源使用情况,故选用水资源利用效率值来表示。

(2)核心解释变量:1)产业结构(ist),第二产业产值占国民生产总值比重。2)农业种植变化(awc),农业用水在水资源使用量中占有极大比重,农业种植对水资源利用具有重要影响,故选用农作物种植面积来表示。3)科技进步(tec),科技进步可以通过水污染治理和节水设施的应用来影响水资源利于效率,故采用三种专利申请授权数来表示。4)经济发展水平(pcgdp),经济发展水平对于水资源使用量具有较大影响,故采用人均GDP来表示。

(3)控制变量:1)水资源禀赋(apw),研究发现水资源丰富的地区水资源污染和浪费较为严重,水资源禀赋对水资源利用效率具有负面影响,故选用人均水资源拥有量来表示。2)工业污水处理能力(twc),工业污水处理能力的提高有利于提高水资源利用效率,故选用工业污水处理设备处理污水能力来表示。

2.数据来源

数据样本由2010——2019年合肥都市圈7个城市面板数据构成。所有数据均来自2011——2020年安徽统计年鉴。

3.模型的回归与分析

设定本文的基准回归方程为:

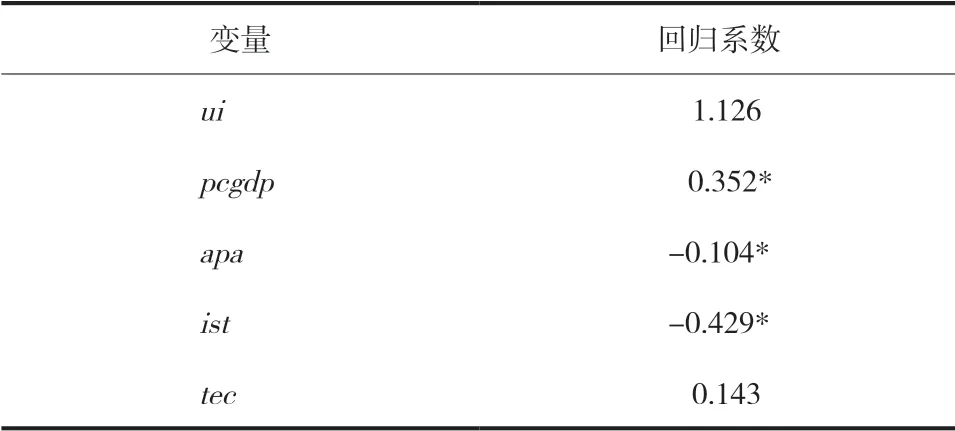

使用Stata14对基准回归方程进行估计,以研究城镇化通过不同路径对水资源利用效率的影响。在对基准模型进行参数估计时,考虑各个城市在其他因素方面的差异,选用固定效应模型对待估的参数进行估计。估计结果Prob>F=0.0000,表明固定效应显著。同时利用随机效应模型,进行个体效应显著性检验,Prob=1.0000,表明随机效应非常不显著。最后进行Hausman检验,Prob=0.0000<0.05。因此,采用固定效应回归模型更为合适。采用固定效应模型的回归结果见表4。

表4 模型基准回归

由表4可知,首先,将所有解释变量和控制变量进行固定效应回归模型分析,模型1的结果显示,控制变量水资源禀赋和工业废水处理能力不显著,因此将这两个控制变量删除。其次,用固定效应回归模型进行回归分析得到模型2。模型2的结果显示,产业结构与水资源利用效率呈负相关,产业结构每提高1个百分点,水资源利用效率可降低0.7769个百分点。合肥都市圈的产业结构以第二产业为主,工业生产中传统制造业占有较大比重,水资源消耗和污染较大,不利于水资源利用效率的提高。农业种植面积和水资源利用效率呈负相关,农作物种植面积每提高1个百分点,水资源利用效率降低0.3571个百分点。合肥都市圈农业生产以传统农业为主,现代农业发展较为缓慢,农业生产中的漫灌、农药化肥等不合理的生产方式不利于水资源利用效率的提高。此外,经济发展水平与水资源利用效率呈正相关关系,随着合肥都市圈经济的不断壮大,更多的经济资源会被用于水资源的开发和保护,可提高水资源的利用效率。科技进步对水资源利用效率的提高不显著,这或许是因为,虽然合肥都市圈科技不断进步,但是可用于提高水资源利用效率的技术和产品应用较少。

(二)城镇化质量对巢湖流域水资源利用效率的门槛效应研究

1.模型设定

为验证合肥都市圈水资源利用效率和城镇化进程之间是否存在门槛效应,本文参照Hansen[15]的研究设定单一面板门槛回归模型:

2.变量选择

(1)被解释变量:水资源利用效率(wue)。以水资源利用的效率值作为水资源利用效率的度量指标。水资源利用效率既包括生产生活以及生态用水带来的经济增长和生态绿化,也包括水污染等负面效应。

(2)核心解释变量:城镇化率(ubr)。城镇化不是简单地仅指人口城镇化,还包括经济城镇化、社会城镇化和生态城镇化,因而在选择城镇化指标时以城镇化综合指数作为城镇化的代理变量。

(3)门槛变量:经济发展水平(pcgdp)。从各国城市化发展的历史来看,城镇化与经济发展水平存在很强的正相关关系,经济发展推动城市化步伐。从合肥都市圈城镇化综合指数来看,经济发展水平是推动城镇化的最重要因素。因此以人均GDP来衡量经济发展水平。

(4)控制变量:农业用水、科技进步和产业结构。其中,以农作物种植面积作为农业用水(apa)的代理变量,考查农业变动对水资源利用的影响;以工业废水处理能力代表科技进步(tec),测度科技创新对于水资源利用效率的影响;以第二产业占国民生产总值比重(ist),测度产业结构调整对水资源利用效率的影响。

3.数据来源

采用2010——2019年合肥都市圈7个城市的面板数据。数据来源于2011——2020年的合肥都市圈统计年鉴和合肥都市圈7个城市的国民经济和社会发展统计公报。

4.实证结果及分析

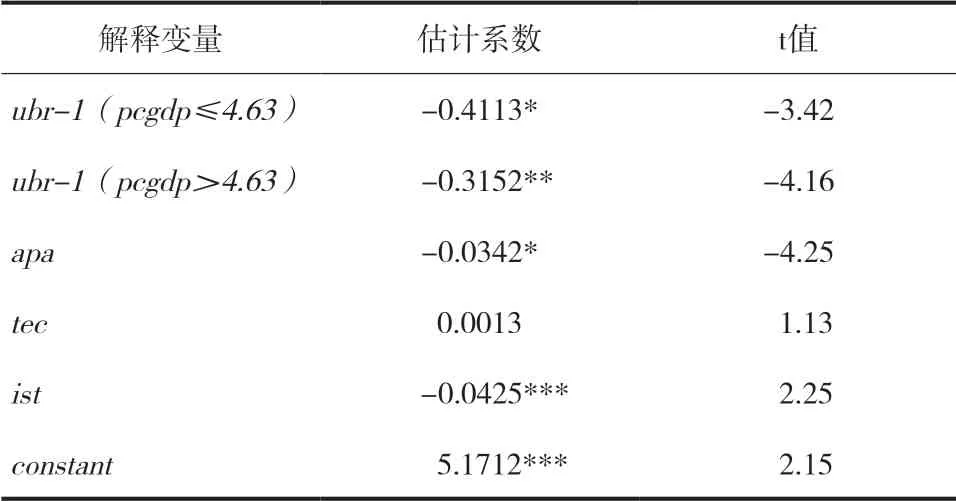

本文以经济发展水平作为门槛变量,考察合肥都市圈城镇化质量对巢湖流域水资源利用效率的影响。单门槛检验的LR统计量在5%的显著性水平上通过检验,说明合肥都市圈城镇化质量对巢湖流域水资源利用效率的影响存在单一门槛。经济发展水平门槛值为11.34,且都处于95%的置信区间,说明门槛值真实有效。模型估计结果见表5。

表5 门槛效应回归结果

根据估计的经济发展水平门槛值,将合肥都市圈7市分为经济发展高水平地区(pcgdp>4.63)和经济发展低水平地区(pcgdp≤4.63)。表5的回归结果显示,经济发展高水平地区,城镇化水平对水资源利用效率的影响系数为-0.4113;经济发展低水平地区,城镇化水平对水资源利用效率的影响系数为-0.3152。这表明在不同经济发展水平地区,城镇化每提高1个百分点所带来的水资源利用效率增加量会存在显著的不同。

第一,农业用水的模型估计系数为-0.0342,说明合肥都市圈农业发展不利于提高水资源利用效率。近年来随着合肥都市圈人口城镇化的快速推进,农村农作物种植面积呈扩大趋势,农业用水总量呈现先升高后下降的趋势。这主要是因为随着合肥都市圈土地流转政策的实施,农村集约化生产得以提高,农业种植面积得以扩大,农业用水量不断增多。但是合肥都市圈现代化农业发展水平还较低,农业投入产品的过量使用,致使农业水污染问题日益严重,不利于水资源利用效率的提高。

第二,科技进步的模型估计系数为0.0013,表明科技进步有利于提高水资源利用效率。但是合肥都市圈科技进步对于提高水资源利用效率不显著。这主要是因为工业企业在工业废水处理上成本较高,虽然很多工业企业有工业废水处理设施,但是实际上依然大量存在乱排乱放和偷排偷放的现象,同时监管部门监管不到位执法不严格,导致合肥都市圈工业废水长期得不到有效解决,水资源利用效率降低。

第三,产业结构的模型估计系数为-0.0425,说明合肥都市圈产业结构不利于提高水资源利用效率。合肥市都市圈产业以第二产业为主,说明合肥都市圈在走新型城镇化道路时,需优化调整产业结构,促进其转型升级,进而降低水资源利用强度及其总量,提高水资源利用效率。

由此可见,在当前经济发展水平下,合肥都市圈城镇化的提高对水资源利用效率的影响是负面的,合肥都市圈城镇化与水资源利用效率的关系还处于“倒U型”的下降阶段。因此,提高合肥都市圈经济发展水平,提高城镇化质量对于提高合肥都市圈水资源利用效率具有重要意义。

(三)城镇化质量对水资源利用效率的空间溢出效应分析

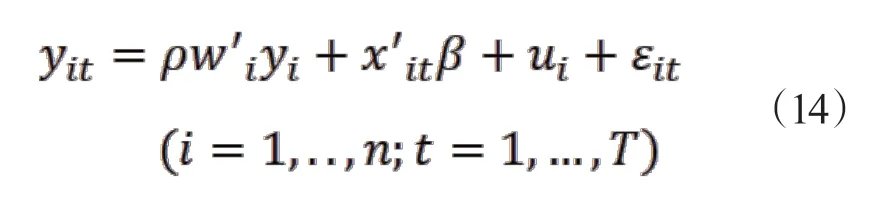

1.模型设定

为检验水资源利用效率和城镇化质量之间是否存在空间溢出效应,设定如下的面板空间自回归模型:

2.变量选择

(1)城镇化质量(ui)。随着城镇化的推进,对水资源的需求越来越大,城镇化质量将影响水资源的利用效率。因此选用城镇化质量综合得分来表现城镇化质量。

(2)经济发展水平(pcgdp)。一个地区的经济发展水平会影响其产业结构和科技水平,从而影响其水资源利用效率。研究表明区域经济发展水平与水资源利用效率一般呈现“倒U型”关系[16-17]。人均GDP是衡量一个地区经济发展水平的重要指标,因此选用人均GDP来表现经济发展水平。

(3)农业用水(apa)。农业生产是用水大户,农业的灌溉方式和农业面源污染会影响水资源利用效率。因此选用农业种植面积来衡量农业用水。

(4)产业结构(ist)。区域工业发展阶段及发展模式、高耗水高污染工业类型都影响着地区的水资源利用效率。因此选用第二产业产值占国民生产总值比重来衡量产业结构。

(5)科技进步(tec)。科技进步开发出的众多节水设备,可提高污水处理能力、节约水资源、提高水资源利用效率。因此选用三种专利申请授权数来衡量科技进步。

3.数据来源

数据均来自于2011——2020年的安徽统计年鉴。

4.模型的选择、结果与分析

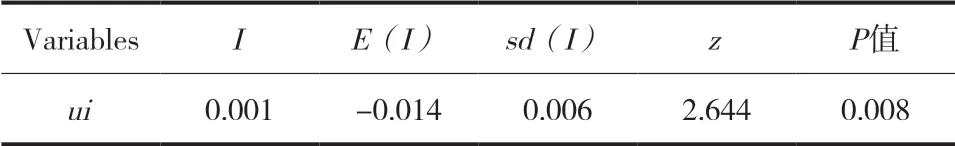

2010——2019年巢湖流域水资源利用效率Moran’s I总体大于0且小于1,通过了1%水平上的显著性检验(见表6),拒绝了“无空间自相关”的原假设,说明巢湖流域水资源利用效率呈现空间依赖性,适合采用空间计量分析方法。通过Wald和Lratio检验,得出P值为0.41,大于0.1,表明SDM模型并不适用,因此采用SAR与SEM模型。进一步对SAR模型和SEM模型进行检验,发现SEM模型的Hausman检验通不过,因此选择空间SAR固定效应的模型(见表7)。

表6 Moran‘s I的结果

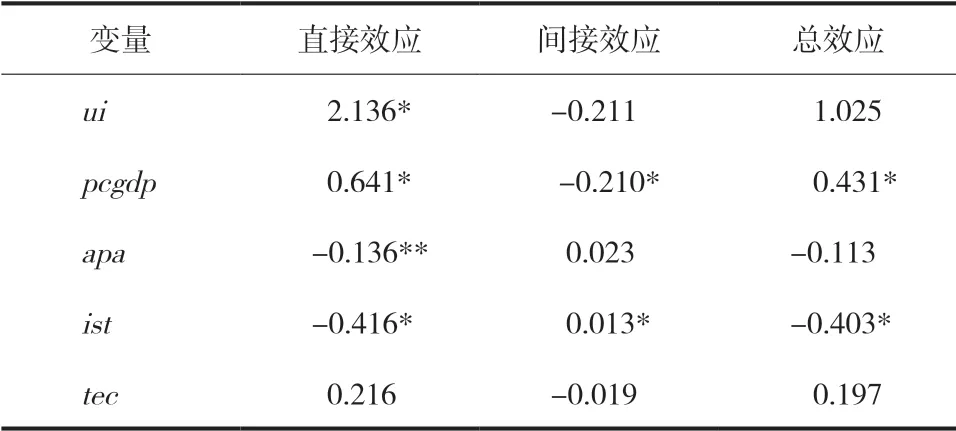

表7 空间计量结果

由表7可知,第一,城镇化质量的直接效应为正,说明合肥都市圈各市城镇化质量对各市的水资源利用效率具有重要的促进作用。城镇化的推进促进了人口和产业集聚,加强了城市水资源的集中管理,有利于提高水资源的利用效率。同时随着城市人口的增加,居民水资源的节约意识不断提高,也有利于促进水资源利用效率的提高。城镇化质量的间接效应为负且不显著,说明合肥都市圈各市城镇化质量的提高对相邻市区的影响不大。这主要是因为合肥都市圈城镇化发展质量较低,对周边地区影响较小,所以对周边城市的水资源利用效率影响也较小。虽然合肥都市圈城镇化质量和巢湖流域水资源利用效率存在空间相关性,但是空间溢出效应不显著。

第二,经济发展水平的直接效应为正,说明合肥都市圈各市经济发展对各市的水资源利用效率具有重要的促进作用。经济发展水平的提高可以吸引更多的人口、资本、技术等要素向各城镇聚集,有利于促进水资源的开发和管理。经济发展水平的间接效应为负,说明合肥都市圈经济发展对周边地区水资源利用效率产生了负向影响。这主要是因为合肥都市圈水系发达,上游地区经济发展带来的水污染容易污染下游地区的水资源。同时随着合肥经济发展水平提高,合肥对周边地区水资源的需求越来越大,也容易造成水资源的过度开发。

第三,农业种植的直接效应为负,说明合肥都市圈各市农业种植面积的增加不利于促进各市水资源利用效率的提高。巢湖流域农业种植以传统耕作方式为主,农业现代化水平较低,农业生产中过度的农药化肥使用及不合理的污水灌溉等都会引起大面积浅层地下水质的恶化。农业种植的间接效应为正且不显著,说明合肥都市圈各市农业种植面积增加对相邻市区的影响不大。这主要是因为合肥都市圈的农业种植以家庭承包为主,区域联系不强。

第四,产业结构的直接效应为负,说明合肥都市圈各市产业结构不利于促进各市水资源利用效率的提高。合肥都市圈产业结构以第二产业为主,且第二产业以传统工业为主,对水资源需求较大,工业污水排放较多,均不利于水资源利用效率的提高。产业结构的间接效应为正,说明合肥都市圈各市产业结构对相邻城市的水资源利用效率具有正向影响。这主要是因为合肥都市圈经济发展以合肥为主,对周边地区工业企业产生巨大的虹吸效应,周边地区的工业企业不断向合肥集聚,且合肥对周边城市存在水资源生态补偿机制,进一步促进了周边城市对水资源的保护,促进了水资源的利用效率。

第五,科技进步的直接效应和间接效应都不显著有违常理。这主要是因为:一方面合肥都市圈各市的科技发展虽然有巨大进步,但是在水资源利用和管理方面的科技突破却较少,提高水资源利用的实际效果不显著;另一方面,虽然很多工业企业都有工业废水处理设施,但是较高的工业废水处理成本,使得大量乱排、乱放和偷排、偷放的现象仍然存在。监管部门监管不到位、执法不严格,也致使科技进步对合肥都市圈水资源利用效率的提高不显著。

5.稳健性检验

为了确保表7分析结果的可靠性,将空间固定效应模型替换为普通面板模型进行稳健性检验。结果显示变量的系数方向和显著性均无显著变化(见表8),这表明上文分析得出的城镇化质量对水资源利用效率的空间溢出效应结论具有稳健性。

表8 稳健性检验结果

四、结论与建议

(一)结论

第一,合肥都市圈城镇化发展水平总体较低,存在显著的区域差异性;第二,巢湖流域水资源利用效率总体处于有效状态,但在2011——2013年、2017——2019年,巢湖流域水资源利用效率出现消退,技术效率明显下降;第三,合肥都市圈产业结构和农业种植不利于巢湖流域水资源利用效率的提高,科技进步对巢湖流域水资源利用效率作用不显著,而经济发展水平对巢湖流域水资源利用效率的提高有正向作用;第四,合肥都市圈城镇化质量和巢湖流域水资源利用效率之间存在门槛效应,经济发展水平的提高有利于提高水资源利用效率;第五,合肥都市圈城镇化质量对水资源利用效率具有重要的促进作用,但是各市城镇化质量对相邻地区水资源利用效率的影响不显著。因此,需要从合肥都市圈城镇化质量的改善和巢湖流域水资源利用效率的提高这两大方面着手,采取相应的措施。

(二)建议

1.加强社会城镇化和生态城镇化建设

研究结果表明,在合肥都市圈城镇化质量影响因素中,人口城镇化的作用在不断减小,生态城镇化和社会城镇化的作用在不断增强,尤其是生态城镇化对城镇化质量的促进作用不断增强,但是比重较低。当前,人民对美好生活的需求不断增强,因此合肥都市圈城镇化建设一要从社会保障和生态文明建设的理念出发,从单一的人口城镇化和粗暴的规模扩张的建设理念转向内涵质量的核心思想,不断推进城乡医疗、教育、交通和社会保障等公共服务体系建设和完善,释放城镇公共空间和产品需求;二要加强生态环境保护,从经济优先逐渐转化为生态优先,不断优化城镇化环境质量和人民生活质量,促进合肥都市圈城镇化建设走向符合人民生活需求的高质量发展。

2.促进城镇化区域的协调发展

研究结果表明,合肥都市圈城镇化质量具有明显的区域差异性,主要表现为中部高、南北低的空间格局,要提高合肥都市圈城镇化质量就需要促进城镇化区域的协调发展。合肥都市圈城镇化质量集聚效应逐渐增强,主要表现为六安、淮南等低城镇化质量城市向合肥集聚。因此要充分发挥合肥这个核心城市的带动作用,通过交通联动、产业合理分工、生态环境协调治理等多种措施,发挥合肥核心城市的带动作用,促进合肥都市圈城镇化区域的协调发展。

3.提高区域经济的发展水平

研究结果表明,合肥都市圈经济城镇化比重从2009年的36%增长到2018年的41%,经济城镇化是促进合肥都市圈城镇化质量提升的最重要影响因素,对提高合肥都市圈各市的经济发展水平至关重要。因此,首先需大力培育各地区的主导产业。各地区要根据自身资源禀赋和区位优势,培养具有特色的、经济效益较高的特色产业,明确产业发展方向,促进经济发展。其次要促进第三产业的快速发展。第三产业具有经济效益高、能源消耗低、环境污染小的特点,是未来产业发展的重要方向。同时随着人口向城镇集聚,居民对餐饮和娱乐等消费需求不断加大,也为第三产业发展提供了基础。

4.加强水资源利用效率的科技支撑

研究结果表明,科技进步对水资源利用效率促进不显著,需加强合肥都市圈水资源效率的科技支撑,开展合肥都市圈水资源治理的科技研究。围绕巢湖流域可开展水生态的科学检测、水质分析、水资源节约保护、水安全预警等技术研究;针对区域水土流失可进行遥感监测与信息化技术应用研究。此外,还可加强巢湖流域污染源的防治和水生态修复技术研究、重要水源地水库水体富营养化的治理技术研究、防洪和灌区节水的改造工程生态建设技术研究、河道和湖库底泥清淤及资源化利用技术研究等。

5.优化合肥都市圈产业结构

研究结果表明,合肥都市圈城镇化产业机构和农业种植不利于巢湖流域水资源利用效率的提高,产业结构对相邻地区水资源利用效率具有负向溢出效应,急需调整合肥都市圈产业结构。在合肥都市圈用水总量中,2018年农业用水占53.26%。近年来合肥都市圈农业种植面积不断扩大,但是农业种植对经济的贡献率却较低,对水资源的需求量则居高不下。因此,合肥都市圈一要积极改造传统农业种植方式,发展绿色生态农业,促进农业生产向集约化方向转变,提高水资源利用效率;二要促进第二产业技术的升级,着力发展新兴产业,特别是培育地区的战略性新兴产业;三要促进第三产业现代化和信息化的快速发展。

6.加强水资源的跨区域联合保护

研究结果表明,合肥都市圈城镇化对水资源利用效率具有明显的空间相关性和空间溢出效应,合肥都市圈各市需进行跨区域合作,强化水资源的跨区域保护。首先,树立合肥都市圈水资源保护和管理的一体化思想。合肥都市圈已经树立了经济一体化发展的思想,在水资源保护上也要达成区域合作的普遍共识和责任意识。其次,建立职责分明的协调机构。合肥都市圈跨区域水资源保护要强调水资源保护的总体规划和总体行动,可以建立一个类似于淮河水利委员会的协调机构,负责合肥都市圈和巢湖流域水资源的统一管理,可通过强化资源配置职能来强化都市圈水资源的利用和水污染治理职能,做到有组织、有领导,职责分明,行动统一。最后,加强生态补偿机制建设。建立和完善跨区域生态补偿机制是跨区域水资源协调保护的重要手段。