出生体质量与体质量指数、腰围及体脂肪含量关系研究

李浩捷,周一泉,张晓敏,陈之琦,徐仁应

(上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科,上海 200127)

肥胖的发生可以追溯到生命早期阶段。母亲的营养、行为等表观遗传因素均可影响出生体质量[1-2],而后者则可能增加子代发生肥胖、糖尿病和心血管疾病的风险[3-5]。做好孕期保健使新生儿出生体质量处于合理范围,对遏制肥胖增长具有重要意义。

以往研究发现母亲孕前体脂肪含量与孕期体脂肪含量增长可导致新生儿出生体质量增加[6-7],但出生体质量对远期儿童生长发育和肥胖发生的影响存在争议。一项20年的随访研究显示,高出生体质量儿童成年后发生肥胖的风险增加2倍[8],另一项Meta分析则显示高出生体质量与肥胖风险密切相关,但低出生体质量并未明显增加肥胖风险[9]。且这些研究多以学龄前儿童作为研究对象,且肥胖的评判也多采用体质量指数(body mass index, BMI)或BMI z-值作为肥胖的诊断标准。研究表明BMI虽然是评判肥胖的最常用指标,但其缺点在于难以区分脂肪和瘦体组织,也难以评判脂肪的分布[10]。张珏等[11]的研究显示,出生高体质量可增加5~8岁儿童超重和肥胖的发生风险,但该研究未控制儿童饮食和行为因素,如饮料、快餐、运动时间等,而这些因素均可能改变出生体质量与肥胖之间的关系。本研究以上海市浦东新区高行镇2 561名6~14岁学生为研究对象,观察出生体质量与肥胖相关指标如BMI、腰围和体脂肪含量的关系,为孕期保健和营养提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2013—2015年对上海市浦东新区高行镇4所小学(高行镇小学、高行小学、华高小学、六师附小芳菲校区)和1所初中(高行中学)进行调查。研究对象入选标准:(1)年龄6~14岁,平均年龄(9.2±2.1)岁;(2)足月产单胎儿童;(3)调查期间身体健康,无急、慢性疾病,无激素、免疫抑制剂及抗抑郁药物服用史;(4)家长同意其参加本次调查。排除不同意参加研究、体格测量数据和/或问卷数据缺失者、早产儿、双胎、年龄≥15岁。共2 561名学生纳入本研究,其中男生1 338名,女生1 223名。研究方案经上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会通过(伦理号:PW2016D-05),所有学生及家长均签署书面知情同意书。

1.2 方法

所有检测人员均为医务人员且参加检测前均经统一培训。培训内容为儿童身高、体质量、腰围和体脂肪含量的标准测量方法。

1.2.1 出生体质量、体格测量指标和体脂肪含量 出生体质量依据出生证明。应用体脂成分测定仪(TBF-410,Tanita公司,日本)测量体质量和体脂肪含量。测量体质量时穿单衣,扣除衣服重量后体质量记录至0.1 kg。体脂含量(生物电阻抗法)记录至0.1%(脂肪含量/体质量×100)。测量身高时脱鞋,记录至0.5 cm(SG-210身高测定仪,紫琅医疗器械有限公司,中国南通)。BMI=体质量(kg)/身高(m)2。依据中国肥胖问题工作组制定的中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体质量指数值分类标准,学生肥胖依据2004年中国肥胖问题工作组制定的标准,BMI≥同龄同性别P85定义为超重,≥同龄同性别P95定义为肥胖[12]。腰围取肋下缘和髂前上棘连线中点围绕脐水平1周的长度,测量2次,取平均值进行记录。

1.2.2 其他相关因素 出生后喂养情况(母乳、部分母乳及奶粉喂养)、儿童每天运动时间(<1 h/d,≥1 h/d)、每月快餐次数(≤4次/月,≥5次/月)、每周加工肉类(≤4次/周,≥5次/周)、油炸食品(≤4次/周,≥5次/周)和碳酸饮料(≤3次/周,≥4次/周)频次、父母目前的身高、体质量及教育程度(中学及以下,高中及以上)。问卷由父母经过培训后填写。父母亲目前BMI也依据上述公式计算得出。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 出生体质量与体质指数、腰围和体脂肪的相关性

本组学生平均出生体质量为(3 339.1±450.2)g,平均年龄为(9.2±2.1)岁。超重和肥胖发生率分别为15.1%(387/2561)和13.4%(342/2561)。随着出生体质量增加,身高、体质量、BMI、腰围、体脂肪百分比也明显增加,且父母BMI、男生比率、碳酸饮料和油炸食品摄入次数也明显增高,见表1。

表1 2 561名学生一般资料描述

2.2 控制相关因素后的结果

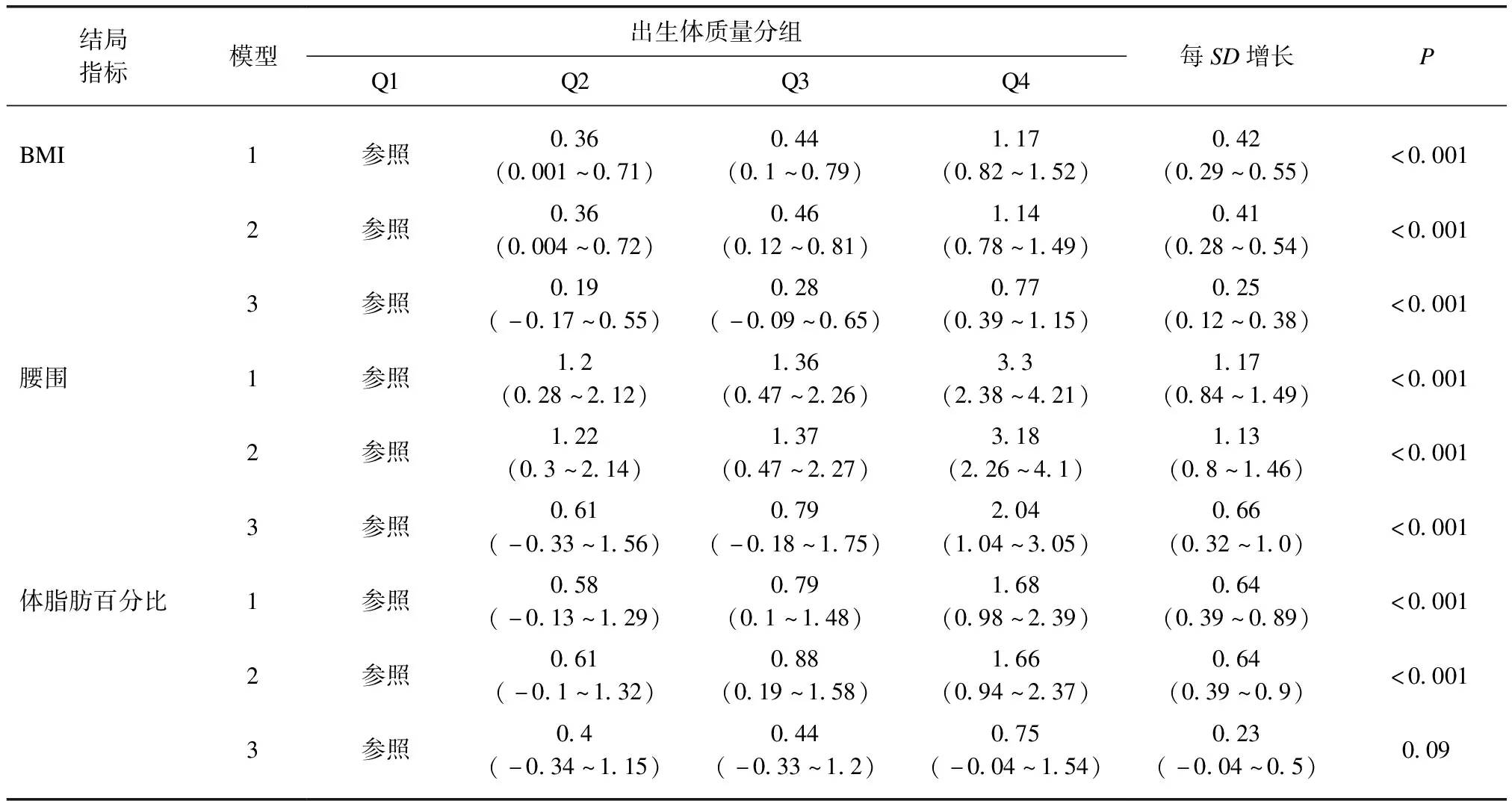

控制相关因素后,以第一四分位组为参照,随着出生体质量增加,学生BMI、腰围和体脂肪含量也明显增加(所有趋势P<0.001),见表2。出生体质量增长每一个SD(标准差≈450 g),可导致BMI增长0.25 kg/m2、腰围增长0.66 cm、体脂肪含量增加0.23个百分点。

2.3 巨大儿和出生体质量正常儿童的对比结果

进一步将学生按出生体质量分为巨大儿(≥4 000 g)和出生体质量正常儿童(≥2 500 g但<4 000 g)。出生时为巨大儿的学生与出生体质量为正常的学生BMI增长0.52 kg/m2(95%CI:0.08~0.98;P=0.02)、腰围增长1.27 cm(95%CI:0.09~2.44;P=0.03)、体脂肪比率增长0.19%(95%CI:-0.72~1.12;P=0.67),见表2。

表2 出生体质量四分位组间平均BMI、腰围和体脂肪含量增长值和95%置信区间

2.4 多因素分析

Logistic回归结果也显示,随着出生体质量的增加,肥胖发生的危险性也明显增高。在同时纳入性别、年龄、出生后喂养情况、快餐食品、碳酸饮料、油炸食品、加工肉类、每日运动时间、父母教育程度和父母BMI后,与第一四分位组相比,其余各组肥胖发生的危险系数分别1.1(95%CI:0.82~1.48)、1.1(95%CI:0.81~1.48)和1.42(95%CI:1.05~1.92)。最终纳入方程的还有性别、运动时间、父母亲是否肥胖,见表3。

表3 多元Logistic回归结果

3 讨 论

本研究结果显示,出生体质量较高的学生,其BMI、腰围和体脂肪百分比也明显高于出生体质量较低的儿童。在控制相关因素后,与第一四分位组学生相比,出生体质量位于第四百分位组的学生肥胖发生的危险性增加42%。与以往研究相比,本研究的优点在于综合评估了肥胖研究的指标(BMI、腰围和体脂肪百分比)并控制了多项饮食和运动的混杂因素,展现了出生体质量对身体肥胖各项指标的影响,不仅仅以BMI为研究目标,还显示了对腰围和体脂肪百分比的影响,对研究不同种类的肥胖提供依据。

虽然很多研究显示出生体质量与日后的肥胖发生之间关系密切,但依据目前的研究仍不能明确阐明出生体质量与肥胖的关系。一项综述评估了生命早期(<5岁)的42项指标与成年肥胖之间的关系,结果发现仅有7项指标(母亲吸烟、母亲肥胖、母亲孕期体质量增长、儿童早期快速生长和脂肪快速增加、儿童肥胖、和父亲工作)与日后肥胖的发生密切相关,而未发现出生体质量与日后肥胖之间存在明显关联[13]。来自瑞典的研究对496名参与者从出生到20岁时进行随访,结果也未发现高出生体质量可增加肥胖的危险性[14]。与上述研究不同,本研究发现,高出生体质量与所有的肥胖评估指标存在明显关系。随着出生体质量增加,其日后发生肥胖的危险因素也显著增高。张珏等[11]的研究与本研究结果相一致。他们应用队列研究方法纳入了上海市闵行区99 897名5~8岁儿童,结果发现出生体质量>3 500 g则发生超重和肥胖的风险显著增高[11]。Evensen等[15]则对961名挪威青少年进行研究,结果发现出生体质量每增长一个标准差(约586 g)可导致15~20岁时BMI增加1.35 kg/m2。也有研究认为出生体质量与日后的肥胖及代谢性疾病之间存在“U”型关系:即出生体质量过低或过高均可能增加日后发生肥胖和代谢性疾病的风险[3-5]。但来自伊朗的研究[16]则显示,低出生体质量降低儿童青少年发生超重和肥胖的风险,只有巨大儿(≥4 000 g)才增加超重和肥胖的发生风险。造成这些研究结果之间差异较大的原因可能在于肥胖发生是多因素作用的结果,而出生体质量在其中所起的作用相对较弱。随访时间较短的队列研究反而更容易得出出生体质量与肥胖之间的比较强的因果联系[17-18]。

本研究的不足之处在于样本仅来源于上海市浦东新区高行镇。该镇处于上海城郊结合部,难以反映整个上海市的儿童超重和肥胖的发生情况。其次,本研究使用的数据是6年前的数据,与目前相比儿童的生活和行为习惯有所不同。饮食数据采用问卷调查形式获得,难以排除回忆造成的偏差[19]。本研究也未采集儿童青少年性发育的指标,而性激素可能对出生体质量和肥胖之间的关系产生影响[20]。由于研究对象是学校儿童,对肥胖诊断更具有准确性的定量CT及MR光谱法无法使用,对肥胖的诊断也会造成偏差[21]。本研究的另外一个缺点是仅以运动时间来评判运动情况,但没能收集运动强度的信息,而以往研究显示运动强度确实对体质量控制和肥胖发生产生影响[22]。最后,作为回顾性研究,很多因素的采集不可避免产生回忆误差,而这些可能会对结果产生影响。另外,虽然母亲孕前体质量以及孕期体质量增长均可能对儿童未来的肥胖产生重要影响[23-24],但作为回顾性研究,本研究没能收集到上述数据。为了降低父母因素对学生肥胖指标以及肥胖发生危险因素的影响,本研究补充了父母目前的身高、体质量,并将父母BMI[25]作为混杂因素进一步进行分析。控制父母BMI降低了出生体质量与上述肥胖指标之间的联系,但BMI和腰围增长仍具有显著意义。

出生体质量较高的儿童其BMI、腰围和体脂肪百分比明显高于出生体质量较低的儿童。高出生体质量是肥胖发生的危险因素之一。未来需要大样本的人群队列研究来进一步证实。