优质护理配合模式在胃镜下胃息肉电切术患者护理中的应用效果

吴 梅

江西省抚州市第一人民医院门诊部,江西抚州 344000

胃息肉是消化系统常见病,临床上针对该病症主要采取了胃镜下电切除的治疗方案,并且临床治疗经验也证明,电切术治疗方法具有满意的治疗效果,可促进康复。但是根据现阶段胃镜下胃息肉电切术的治疗经验发现,大部分患者对该术式存在恐惧心理,并表现出血压升高等一系列应激变化,进而对手术治疗以及后期康复产生直接影响[1-2]。针对这一问题,基于围手术期护理管理的优质护理配合模式的出现,改变了传统胃镜下胃息肉电切术患者护理中存在的患者被动参与、信息不对称等现象,成为促进患者术后康复的关键[3]。现为深入了解优质护理配合模式的临床实施效果,本研究以江西省抚州市第一人民医院收治的62 例患者为研究对象,分别对患者实施优质护理配合以及常规护理,总结该模式的优势。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月至12月于江西省抚州市第一人民医院接受胃镜下电切术治疗的62 例胃息肉患者,按随机数字表法分为观察组和对照组,每组各31例。观察组中,男19 例,女12 例;年龄35~61 岁,平均(49.53±5.26)岁;病程1.2~3.5月,平均(2.03±0.42)月。对照组中,男18 例,女13 例;年龄32~63岁,平均(49.61±5.30)岁;病程0.9~4.2月,平均(2.09±0.45)月。两组的年龄、性别、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①所有患者均经胃镜检查确诊为胃息肉; ②行胃镜下电切术,术前为患者讲解手术方法及手术目的。排除标准:①合并严重心、肝、肾等器官疾病患者;②合并凝血功能障碍及有手术禁忌证的患者;③严重精神疾病无法交流者。本研究获抚州市第一人民医院医学伦理委员会审批同意,入选患者和家属均签署研究知情同意书。

1.2 方法

对照组胃镜下胃息肉电切术患者的护理方案为:在手术开始前,护理人员协助患者完成各项必要的身体检查,并根据手术要求做好备皮等常规处理措施[4]。在手术治疗结束后,强化患者巡视,了解患者术后康复情况,注意根据患者反馈来判断有无电切术后并发症问题。

观察组接受优质护理配合干预,方案包括:(1)术前优质护理。术前护理人员针对患者对胃镜电切术治疗模式的恐惧进行护理干预,考虑到大部分患者出现不良情绪的原因是不了解胃镜电切术的安全性,因此护理人员通过网络渠道播放与胃镜电切术相关的宣教视频,重点阐述该手术治疗方法的安全性与临床疗效,引导患者树立自信心[5-7]。(2)术中优质护理。根据胃镜电切术的治疗要求实时护理干预,如指导患者调整体位等,在患者进入手术室前采取心理安抚,利用音乐干预等转移注意力的方法调整心理状态。(3)术后优质护理。在手术结束后,护理人员遵照快速康复护理理念进行护理支持,措施包括:①在患者麻醉效果消失并且身体机能恢复后,护理人员鼓励患者下床活动,并重点介绍早期运动在促进胃镜电切术术后康复中的实施效果,但是要避免因为剧烈运动而引起不适,所以术后早期锻炼以慢走、打太极等慢动作为主[8]。②在饮食干预中,在患者清醒6 h 后即可口服生理盐水,并在术后24 h 进食流质食物,根据各项症状改善情况逐渐恢复正常饮食。期间可参照中国居民膳食指南[9]调整日常饮食习惯,并按照患者的身高、体重等关键指标统计摄入热量,其中碳水化合物与蛋白质、脂肪的比重可维持在6∶1∶3 的范围内。③强化并发症管理。胃镜电切术治疗的常见并发症以延迟性出血、便秘等为主,因此在术后鼓励患者与家属沿着顺时针方向按揉腹部,促进胃肠道蠕动,若患者在腹部按摩时主诉疼痛应该考虑并发症的可能并进行进一步检查。在饮食方面鼓励患者多饮水,并尽早恢复新鲜蔬菜水果的摄入等[10]。

两组的护理干预时间均为14 d。

1.3 观察指标及评价标准

①记录并比较两组的肛门排气时间、下床活动时间及住院时间。②护理满意度。在患者出院前发放院内自制调查表对护理满意度进行调查,调查内容包括护理人员的专业能力、护理服务质量、服务态度等,调查表总分为100 分,具体分为不满意(<60 分),较满意(60~79 分),完全满意(80~100 分)。本研究中护理满意度量表的回收率为100%,Cronbach′s α 信度系数为0.981。③选择心理状态评估量表[11]对患者手术前后的心理状态进行评估,包括面对(0~40 分)、回避(0~40 分)、屈服(0~40 分)。分数越高,心理状态越好。④观察两组术后是否出现迟发性出血、胃穿孔、便秘等并发症,并发症总发生率=(迟发性出血+胃穿孔+便秘)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

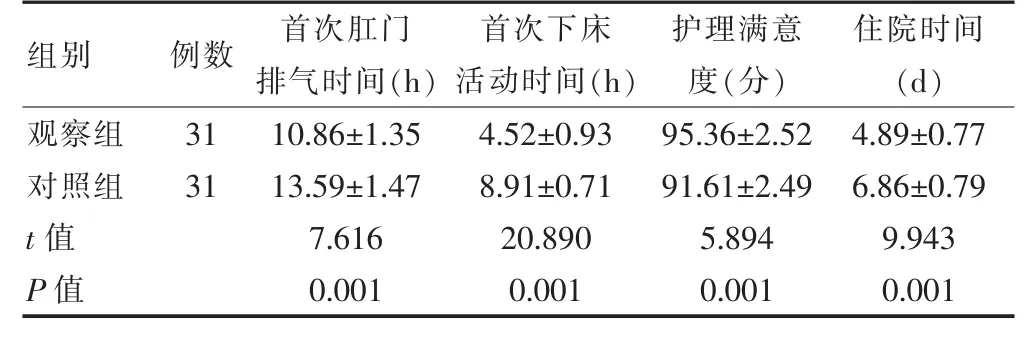

2.1 两组患者围手术期指标的比较

观察组的首次肛门排气时间、首次下床活动时间早于对照组,住院时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组的护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者围手术期指标的比较(±s)

表1 两组患者围手术期指标的比较(±s)

组别 例数 首次肛门排气时间(h)首次下床活动时间(h)护理满意度(分)住院时间(d)观察组对照组t 值P 值31 31 10.86±1.35 13.59±1.47 7.616 0.001 4.52±0.93 8.91±0.71 20.890 0.001 95.36±2.52 91.61±2.49 5.894 0.001 4.89±0.77 6.86±0.79 9.943 0.001

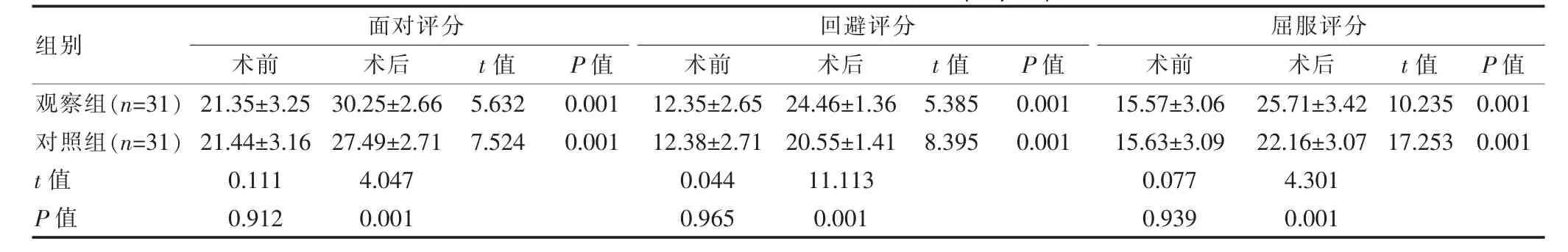

2.2 两组患者手术前后心理状态的比较

两组患者术前的心理状态各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者术后的面对、回避以及屈服评分均高于术前,且观察组术后的面对评分、回避评分以及屈服评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者手术前后心理状态的比较(分,±s)

表2 两组患者手术前后心理状态的比较(分,±s)

组别 面对评分术前 术后 t 值 P 值回避评分术前 术后 t 值 P 值观察组(n=31)对照组(n=31)t 值P 值21.35±3.25 21.44±3.16 0.111 0.912 30.25±2.66 27.49±2.71 4.047 0.001 5.632 7.524 0.001 0.001 12.35±2.65 12.38±2.71 0.044 0.965 24.46±1.36 20.55±1.41 11.113 0.001 5.385 8.395 0.001 0.001屈服评分术前 术后 t 值 P 值15.57±3.06 15.63±3.09 0.077 0.939 25.71±3.42 22.16±3.07 4.301 0.001 10.235 17.253 0.001 0.001

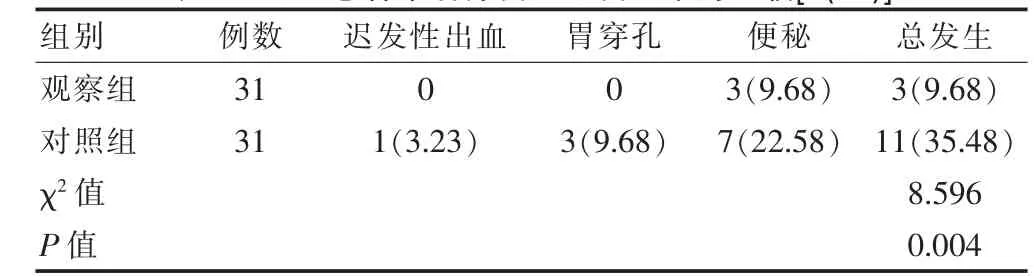

2.3 两组患者术后并发症总发生率的比较

观察组术后并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者术后并发症总发生率的比较[n(%)]

3 讨论

胃息肉在临床上较为常见,是指因胃黏膜上皮或者间质成分增生所造成的良性病变,本病症发病后会对患者的日常生活产生影响,一系列消化道不良反应以及疼痛等症状会造成生活质量下降[12]。临床上针对胃息肉主要采用微创治疗方法,其中胃镜电切术治疗作为一种简单的侵入性治疗方法,可以更好的促使患者康复[13]。但是根据现有的临床资料可以发现,在胃镜胃息肉电切术治疗期间,部分患者对侵入性操作的依从性差,尤其是在术前会出现一系列不良情绪,影响了正常的手术治疗进展,甚至会增加术后并发症的发生率,因此针对胃镜下胃息肉电切术治疗患者需要寻找一种新的护理支持路径[14-15]。

优质护理配合是在围手术期护理支持的基础上所形成的一套完整护理方案,强调患者参与临床护理过程,尽可能的改善沟通不畅或者依从性差的问题,保障护理目标实现,并减少胃镜下胃息肉电切术对患者造成的侵入性伤害[16]。本研究进一步讨论了优质护理配合模式在胃镜下胃息肉电切术患者护理中的实施效果,结果显示,观察组患者的肛门排气时间、下床活动时间早于对照组,护理满意度高于对照组,住院时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。其原因可能为,对患者实施优质护理配合方法能够在传统护理理念的基础上落实康复护理理念,在临床护理中不仅要关注患者术后的病情变化,而且在术后康复阶段也强调通过鼓励患者早期下床运动、尽早恢复饮食等方法促进肠胃蠕动,引导患者养成良好的康复习惯。并且护理早期康复护理下,护理人员可以通过心理支持等多个方面来消除传统护理的弊端,因此在护理后患者的护理满意度也会有进一步提升。本研究结果显示,观察组患者术后的面对、回避、屈服评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。其原因可能为,在优质护理配合模式下,护理人员在术前干预中通过宣教方法来调整患者的不良情绪,例如护理人员通过一对一宣教来介绍胃镜下胃息肉电切术的安全性、有效性以及对疾病康复的积极影响,因此手术治疗后患者的不良情绪问题得到有效解决。本研究结果显示,观察组患者经过优质护理配合模式的有效干预,仅有3 例患者发生便秘现象,术后并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。出现这一结果的原因可能为,优质护理配合方法能够通过饮食管理、鼓励患者早期运动等方法来降低手术创伤的影响,并且在该模式下护理人员更加关注胃镜下胃息肉电切术后患者的临床症状变化,所以有助于更好的促进康复。有学者研究认为,在临床护理过程中,通过开展优质护理配合的方法可以改进临床护理流程,不仅凸显预见性的护理要求,也关注患者的临床症状以及其他生命体征的变化,整个护理方法不仅要减少手术应激,也要尊重患者在胃镜下胃息肉电切术后康复阶段的主观作用,最终达到促进康复的目的[17]。

综上所述,在胃镜下胃息肉电切术患者护理阶段,采用优质护理配合模式具有一定可行性,值得推广。