“烟花”台风影响下长江南通以下河段的增水分布特征

白一冰,石景元,路川藤,张功瑾,丁 伟

(1. 南京水利科学研究院 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京210029; 2. 东海航海保障中心上海海事测绘中心,上海 200000)

台风在行进过程中带来强烈的大气扰动,如强风或气压骤变,从而会引起的周边海域潮位的升高或降低,形成风暴潮。风暴潮是我国最主要的海洋灾害之一,我国每年因风暴潮造成的经济损失约占全部海洋灾害造成损失的97%[1]。自2000年以来,台风风暴潮出现频率较1950—2000年有显著增加[2]。风暴潮的产生和影响机制与防灾减灾息息相关。

风暴潮所导致的水位变动受到台风强度、半径、风速、路径、移动速度等台风本身性质[3]和潮汐、径流、地形[4]、海平面等外在环境因素的多重影响。国内外众多学者针对不同特定区域做了大量的研究。台风风场模拟的准确性主要受台风模型选择的影响,选择合理的台风模型对风暴潮模拟的精确至关重要[5]。在环境影响因素中,天文潮与风暴潮的相互作用对风暴潮的增水极值及出现的时间均有较大影响[6-7]。Zhang等[8]通过对比3种不同典型台风,认为天文潮汐与风暴潮的非线性作用使得近岸海域高潮时增水值降低,低潮时增水值增加;张西琳等[1]在研究风暴潮增水过程中得到类似结论,同时认为,潮高越高,天文潮汐与风暴潮的非线性作用越明显。张敏等[9]认为天文大潮和风场拖曳力对最高水位的贡献分别约占70%和30%。此外,岸线分布与台风路径特征对增水最大值分布也有较大影响,朱婧等[10]研究认为,增水最大值区分布特征与风生流方向较为一致,岸线走向与风生流向近乎垂直时容易出现较大增水。

“烟花”台风(编号2106)发生时间正值天文大潮时期,同时长江上游为洪季径流,总体形成强台风、大潮、大径流典型“三碰头”特征,是近年来对长江口区域有较大影响的典型台风。长江口位于长江三角洲前沿地带,河口呈喇叭形态,经过长期的自然演变,形成了相对稳定的“三级分汊,四口入海”的空间格局,特殊的地理位置和岸线形态十分有利于风暴潮能量的集中和发展[11]。本文建立了囊括西太平洋大范围二维数学模型,以同步测验气象及潮位数据为验证,分析长江口内“烟花”台风诱发的增水特征,探讨不同河段增水的时空变化规律,为沿岸海岸工程的防台减灾提供参考。

1 台风模型

1.1 “烟花”台风

2 106号“烟花”台风2021年7月18日02:00生成于我国48 h警戒线外西太平洋区域(132.5°E,22.2°N),7月19日02:00越 过48 h警 戒 线,7月21日17:00越过24 h警戒线,一路向西南方向发展,穿过舟山群岛,7月26日9:50左右在浙江省舟山普陀沿海登陆,之后衰减为热带风暴,沿浙江、江苏、安徽等区域一路北上至渤海湾区域逐渐消失。台风路径如图1所示。台风中心位置及台风强度相关数据来源于中国台风网(网址:https://www.typhoon.org.cn/)。

图1 2 106号“烟花”台风路径Fig. 1 Track of Typhoon In-Fa (No. 2 106)

1.2 气压场和台风场构建

台风场是决定风暴潮模拟精确度的关键因素,需要找到合适的模型来构建台风过程中产生的气压场与风场。本文气压场由藤田公式[12]计算:

式中:P为距离台风中心r处的气压( h Pa);P0为 台风中心最低气压(h Pa);P∞为 台风外围气压(h Pa);R0为表征台风系统特征的参数,可根据最大风速半径R(km)调整。

最大风速半径R采用Graham和Num提出的经验公式,考虑了当地纬度及台风中心移速[13]。

式中:VF为台风中心移动速度(k m/h);φ为地理纬度(°)。

台风风速V由台风移行速度VC和 环行速度VS叠加而成,分别采用Jelesnianski模型[14]和Miller经验修正模型[15]和计算,具体形式如下:

式中:VM为台风最大风速(m/s);Z为可调节最大风速半径范围外的风速分布参数。

风拖曳力系数CD采用如下表达。

式中:U10为 距离海面10 m高 度处的风速(m /s)。

1.3 台风模型验证

本文收集了长江口区域两个气象测站(图2)数据,对上文构建的气压场与风场进行验证对比。图3为气压场的验证结果。从图3可以看出,计算结果可较好捕捉到气压最低值,其中测点B最低气压实测值与计算值相差1.5 h Pa, 测点D相差1.4 h Pa。风速和风向(图4)的对比结果表明,计算值与实测值较为吻合,其中测点B风速峰值误差为3.8 m/s,测点D风速峰值误差为0.6 m/s。模型在部分时段计算结果与实测数据存在一定偏差,这是由于经验模型只考虑了台风的作用,实际中气压与风场还受到天气系统和下垫面地形等多种因素的影响。总体验证结果表明,本文所构建的台风模型合理,能够重现“烟花”台风过程中的主要气象特征。

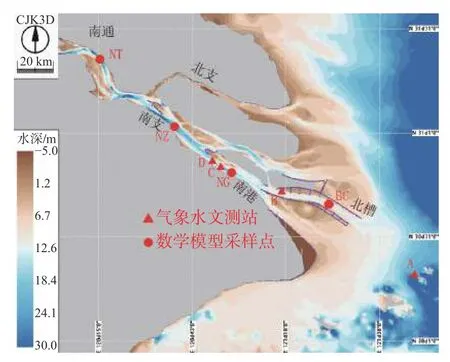

图2 长江口区域水深及测点位置Fig. 2 Water depth and location of measuring points in the Yangtze Estuary

图4 测点风速过程验证Fig. 4 Verification of wind speed at measuring points

2 风暴潮数值模型

2.1 模型建立

水动力数学模型采用CJK3D软件构建,模型采用笛卡尔坐标系下的二维水流运动方程可由式(6)表达:

式中:t为 时间(s);x、y为 笛卡尔坐标系空间坐标(m);η为 水面高程(m);H为 总水深(m);u、v为 流速在x、y方向上的分量 (m/s);f为科氏系数(s-1);g为 重力加速度(m /s2);ρ 为水体密度 (kg/m3) ;Pa为大气压强(Pa);τxs、τys为 水面风切应力在x、y方向上的分量( kg/(m·s2));τxb、τyb为 河床底部切应力在x、y方 向上的分量( kg/(m·s2));Nx、Ny为x、y向 水流紊动黏性系数( m2/s)。

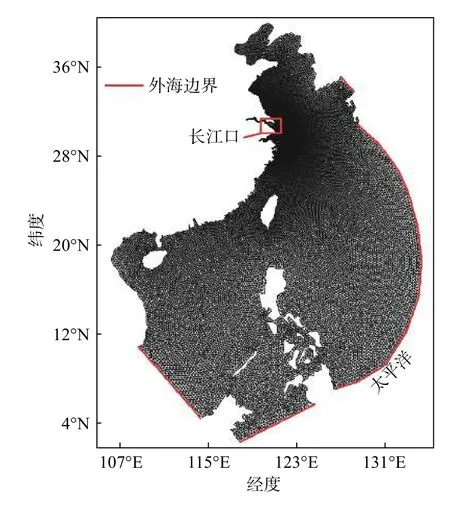

采用非结构网格有限体积法对方程(6)进行离散求解,具体求解过程参见文献[16]。模型的计算区域包括渤海、黄海、东海、南海北部和部分西太平洋区域(2°~41°N,105°~135°E),计算网格见图5。模型外海采用美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic Atmospheric Administration,NOAA)全球海洋水深数据。我国近岸地区岸线和地形采用最新实测数据修正(图2)。模型计算域采用非结构网格,在西太平洋边界设置网格边长为50 k m,长江口研究区域附近设置最小网格边长为200 m。区域网格共包含98 934个三角形单元,51 460个节点。长江口上游为流量边界驱动,数据来自大通水文站,台风期间,上游平均径流量为4 4 000 m3/s;外海边界为潮汐水位驱动,选用全球潮汐预报软件Naotest模型模拟,Naotest潮汐边界由23个天文分潮的调和常数计算。

图5 计算区域及网格Fig. 5 Study domain and gird

2.2 天文潮验证

风暴潮潮位由天文潮潮位及台风诱发的增水共同构成,准确模拟天文潮潮位是计算风暴潮潮位的基础。收集长江口区域3个测点台风时段的潮汐资料,模拟只考虑天文潮条件下的潮位变化。计算结果与实测对比见图6,测点位置见图2,天文潮测点分别为A(30.82°E,122.61°N)、B(31.28°E,121.85°N)、C(31.38°E,121.51°N)。可见,模型潮差及相位与实测值均吻合较好。模型总体验证良好,可较好再现天文潮作用下的潮波传播过程,能够反映长江口附近海域的潮流运动。

图6 “烟花”台风期间天文潮验证Fig. 6 Verification of astronomical tide during Typhoon In-Fa

2.3 风暴潮增水验证

大气驱动力(风场和气压)是形成风暴潮增水的主要因素,分别计算有无大气驱动力的两种模拟结果,风暴增水即为有大气驱动力结果和无大气驱动结果的潮位差值。图7为台风行进期间对应天文潮验证点的风暴增水验证结果。为进一步量化本文所建模型的计算精度,采用计算值与实测值的均方根误差分析计算结果。计算结果表明,测点A、B和C的均方根误差分别为0.07、0.21和0.14 m,最大增水误差分别为0.14、0.12和0.07 m。

图7 “烟花”台风期间增水验证Fig. 7 Verification of storm surge induced by Typhoon In-Fa

由验证图和误差统计结果可以看出,测点的风暴潮增水过程拟合结果良好。误差可能由台风的路径及气象数据精度不足导致。总体来看,模型计算结果较为合理,可以用于后续风暴潮增水研究中。

3 长江口增水时空分布特征

3.1 整体增水特征

图8 为台风登陆前后长江口地区的增水变化过程,可见,最大增水基本发生在台风中心附近,增水分布呈由台风中心逐渐向四周递减。25日12:00台风中心位于舟山岛东侧中,长江口最大增水出现在南北港分汊点附近区域,最大增水大于1.0 m,下游河段增水大于0.8 m,上游至南通河段增水迅速衰减至0.2 m以内(图8(a))。25日20:00,台风进入杭州湾,南通段至长江口末端增水均大于0.5 m,靠近台风中心部分地区增水大于0.8 m(图8(b)),部分区域增水幅度减弱,这是由于风暴潮增水幅度受潮位变化的影响。26日04:00,台风中心移向杭州湾北侧,此时增水分布呈南通段至下游区域逐渐减小趋势,这是由于上游河段正处于高潮位时刻,台风风向与涨潮流向一致导致上游壅水,增水程度较下游大(图8(c))。26日12:00,台风已经登陆,长江口内最大增水发生在南北支分界点附近,局部增水大于1.5 m,增水分布向上游和下游逐渐衰减,至南北槽中下段,增水幅度已小于0.5 m(图8(d))。台风登陆过程中,长江口区域始终表现为增水状态,这是由于长江口一直处于台风路径右侧,台风风向基本偏向长江口上游所致。

图8 “烟花”台风登陆前后不同时刻长江口增水分布Fig. 8 Distribution of storm surges in the Yangtze Estuary at different times before and after the landing of Typhoon In-Fa

3.2 不同河段增水时空变化

台风登陆期间,由于气压场和风场的不断变化,加上潮波传播与径流的影响,使得长江口不同区域增水出现时空差异。图9为长江口沿线采样点的潮汐与增水过程线,采样点位置见图2。总体来看,长江口南通段至下游最大增水基本均为1.5 m左右,且台风登陆前后均有先兆波动和余振产生。南通河段增水幅度随潮汐过程有较为规律的波动,最大增水发生在涨潮中间时刻(图9(a)),分析原因为“烟花”台风期间,台风向始终与涨潮流方向一致,导致涨潮时期潮波动力更强;增水幅度在落潮中间时刻降至最低,主要是由于台风登陆以后强度减小,且上游区域径流下泄作用力较强,相同能量的台风对潮波上溯影响程度减弱所致。南支(图9(b))、南港(图9(c))河段表现为类似的波动规律,但相关性持续减弱,至北槽(图9(d))河段,最大增水发生在落潮时期,说明在此区域内,台风影响大于潮波与径流的共同作用。

图9 长江口沿线采样点潮汐与增水关系Fig. 9 Relationship between tide and storm surges at sampling points along the Yangtze Estuary

统计各河段增水大于0.5 m历时,南通(NT)河段为40 h,南支(NZ)河段为39 h,南港(NG)河段为36 h,北槽(BC)河段为29 h,可见上游至下游增水大于0.5 m历时逐渐减小。分析原因为:台风影响期间,长江口在持续的涨潮方向强风和低气压驱动及涨潮流共同作用下,附近海水不断向上游输运和堆积,强风、低压和涨潮流对上游风暴增水均起到了正面的驱动作用。此外,南通、南支、南港、北槽段最大增水发生时间逐渐滞后,这主要是由于台风逐渐向西南方向移动所致。

统计台风期间各河段采样点出现的极值水位,得到:南通(NT)为4.80 m(85高程,下同),南支(NZ)为4.35m,南港(NG)为4.30 m,北槽(BC)为4.13 m,可为各河段海岸工程的防台减灾提供参考。

3.3 最大增水分布

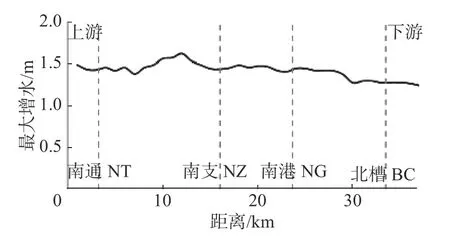

图10 展示了“烟花”台风期间(7月18日02:00—7月30日17:00)长江口及附近海域的最大增水分布。由增水分布图可以看出,受到台风中心低气压和强风的双重影响,最大增水分布与台风路径息息相关,增水在台风路径附近达到最大,向两侧逐渐递减,且右侧区域范围大于左侧。增水最大值出现在杭州湾内,几乎整个湾内最大增水均超过2 m。由于此次台风路径在近岸区几乎与长江口入海方向平行,使得长江口南通下游河段整体增水幅度较为一致。统计南通-南支-南港-北槽深泓线沿程最大增水(见图11)。由图11可见,长江口沿线最大增水幅度较为平均(约1.5 m),最大为1.6 m,位于南北支分汊区。

图10 “烟花”台风期间近岸区域最大增水分布Fig. 10 Distribution of maximum storm surges in coastal area during Typhoon In-Fa

图11 长江口沿程最大增水分布Fig. 11 Maximum storm surges distribution along the way in the Yangtze Estuary

台风中心在近岸区行进方向为东南-西北向,使得长江口北部一直受到顺岸风的影响,形成较大面积的增水区域,最大增水0.5 m区域达到连云港。杭州湾南部岸线分布几乎与台风中心移动路径垂直,使得杭州湾南部岸线主要受到离岸风影响,增水范围较长江口北部小,最大增水0.5 m区域达到台州。

4 结 语

本文建立了大范围二维数学模型,针对“烟花”台风在我国近岸的风暴潮过程进行了模拟。通过气象、潮位观测资料和模拟数据的对比验证,得出所建模型能够准确再现此次风暴潮过程。本文着重分析了“烟花”台风作用下,长江口区域增水的时空变化规律,主要结论如下:

(1)“烟花”台风登陆前后,长江口区域风场均与涨潮流方向一致,长江口水域均为增水状态,最大增水区域随着台风前进逐渐向上游移动。

(2)受径流、潮波和台风相互作用的影响,长江口上游区域增水幅度随潮汐过程呈现规律波动,增水在涨潮中间时刻达到最大,于落潮中间时刻降至最低,至下游区域,波动规律逐渐消失。在强风和低气压驱动及涨潮流共同作用下,海水不断向上游输运和堆积,0.5 m以上增水历时从上游至下游逐渐减小。

(3)台风增水主要分布在台风路径两侧,右侧范围大于左侧。由于此次台风路径在近岸区几乎与长江口入海方向平行,南通以下长江口最大风暴潮增水值均在1.5 m左右,最大值1.6 m,发生在南北支分汊区。最大增水大于0.5 m位置北至连云港、南至台州区域。