三甲医院门诊患者尴尬情绪常见原因及缓解对策探析*

吴津津,文淑仪,李宛容,王艺霖,余佯洋

(深圳大学医学部医学人文中心,广东 深圳 518060,wujjgogo@163.com)

在生物-心理-社会医学模式下,“以人为本”的现代人文理念和医学信仰逐渐被付诸实践。这要求医务工作者要全面系统地提升医学人文服务质量,重视患者的心理社会因素[1-2]。目前,国内外对如何改善患者就医体验已经开展了多维度的研究。其中,国外研究大多集中在测评工具开发及探讨影响患者就医体验的因素[3-8],国内仍以探究具体改善措施为主,较少关注影响患者就医体验的心理社会因素[9]。尤其在探及影响就医体验的心理因素时,情绪大多被笼统地归为一种“喜恶之感”,针对性地研究、量化、评价某一种消极情绪在就医体验中所起作用的文章仍然较少。

尴尬是一种消极情绪,其在1992年被Ekman等人证明为一种独立情绪前,一直被看作一种无足轻重的情绪附属产物[10]。它产生于一些难以预料的社交窘境,是人们自觉理想的社会自我受到威胁后,基于自我道德认知进行的自我负面评价[11]。评价的结果会导致不同程度的自尊受损,并对个体发展及社会活动产生明显的负面影响。在一些特殊科室,诸如胃肠外科、泌尿生殖科、甲状腺乳腺外科、妇产科等的诊治过程中,由于不可避免需要询问、参考、暴露、触碰患者的个人隐私,即使患者有主动配合的意愿,尴尬情绪的产生仍十分普遍。而就医相关尴尬情绪的特别之处在于,在正常情境下,人们可以通过不同形式的自我评价提升行为(如展现才艺、魅力等)维护自尊,消解尴尬[12],但在患病状态和紧张的医疗情境中,这种自我保护机制往往难以实现,导致尴尬不断酝酿累积。

本研究发现,患者的尴尬情绪与就医体验息息相关,尽管尴尬情绪下67.0%的受访患者还是会配合医生,但仍有约24.63%的受访者倾向于作出“隐瞒病况”“拒绝作答”“换医生”等反应,甚至有7.20%的受访者会因感到身心困扰而影响未来就医,不容忽视。这意味着尴尬不仅可以干扰医疗进程,而且可以影响患者的就医理念,甚至阻碍未来的就医行为。因此,运用合理的措施控制患者的尴尬情绪应该被医务工作者重视。遗憾的是,目前对于尴尬的研究集中于诸如心理、文化、教育等领域[13-14],在医疗领域仍有所欠缺。

本研究选择医院门诊作为研究就医尴尬的场所,因为门诊作为“医疗服务起始点”[15]兼“各科分流枢纽”“高效有序”的诊疗要求与“保障患者就医体验”的人文诉求之间的矛盾最为突出。本研究旨在探讨三甲医院门诊就医尴尬现状,分析其产生的非医疗技术原因,并针对性地提出缓解对策,以期提高患者就医满意度,为新医改及医疗机构管理创新提供启示。

1 调查方法

1.1 调查对象

调查在深圳三甲医院门诊有过就医经历的市民,预期收集500份样本,纳入条件为:①年龄18岁以上;②意识清醒,能准确理解问题并经过独立思考后作出回答;③有医院门诊就诊经历;④自愿参与调查。

1.2 调查方法

根据非医疗专业人士的信息收集和专业医疗人员的意见指导,自主设计一套由单选题、多选题组成的调查问卷。

问卷分为两部分:诱发因素调查和缓解因素调查。第一部分探究三种因素与尴尬产生的关系:环境、医生固有特质、医患沟通,调查对象根据情境选择更容易产生尴尬情绪的选项;第二部分探究三种可控因素是否具有预防或缓解尴尬的作用:行医风格、隐私检查前的解释、对尴尬情绪的处理方式,调查对象选择利于预防或缓解尴尬的选项。问卷Cronbach’α=0.85,KMO值为0.80。

1.3 统计分析方法

本研究采用SPSS24.0软件进行分析。第一部分对于一般性频数(率)结果采用描述性频率分析,探究大众人群的选择趋向。第二部分将问卷按照被调查者的性别标准分为“男/女”2组。年轻人在成年后的一段时间内自我认知仍不成熟,社会评价对处于该发展阶段的人有重要影响[16]。基于此,将被调查者分为“18~30岁/30岁以上”2组。从患者性别、年龄两个方向进行相关性分析,探究分类敏感度差异。相关性分析中,每个选项都采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义,找出“年龄”或“性别”为该因素产生结果差异的影响因素的情形,进一步探讨产生的原因。

2 结果

2.1 样本基本状况

问卷收集时间为2020年4月到7月,历时3个月,收集到总计597份有效问卷。期间,线上网络问卷收集和线下问卷发放同时进行,线上通过问卷星平台收集到有效问卷486份,线下随机调查路人收集到有效问卷111份。其中共有268名男性,329名女性;380名被调查者是介于18~30岁的成人,217名被调查者是30岁以上的成人;250名被调查者是在读学生,347名被调查者是从业人员。

2.2 尴尬的原因和缓解方式

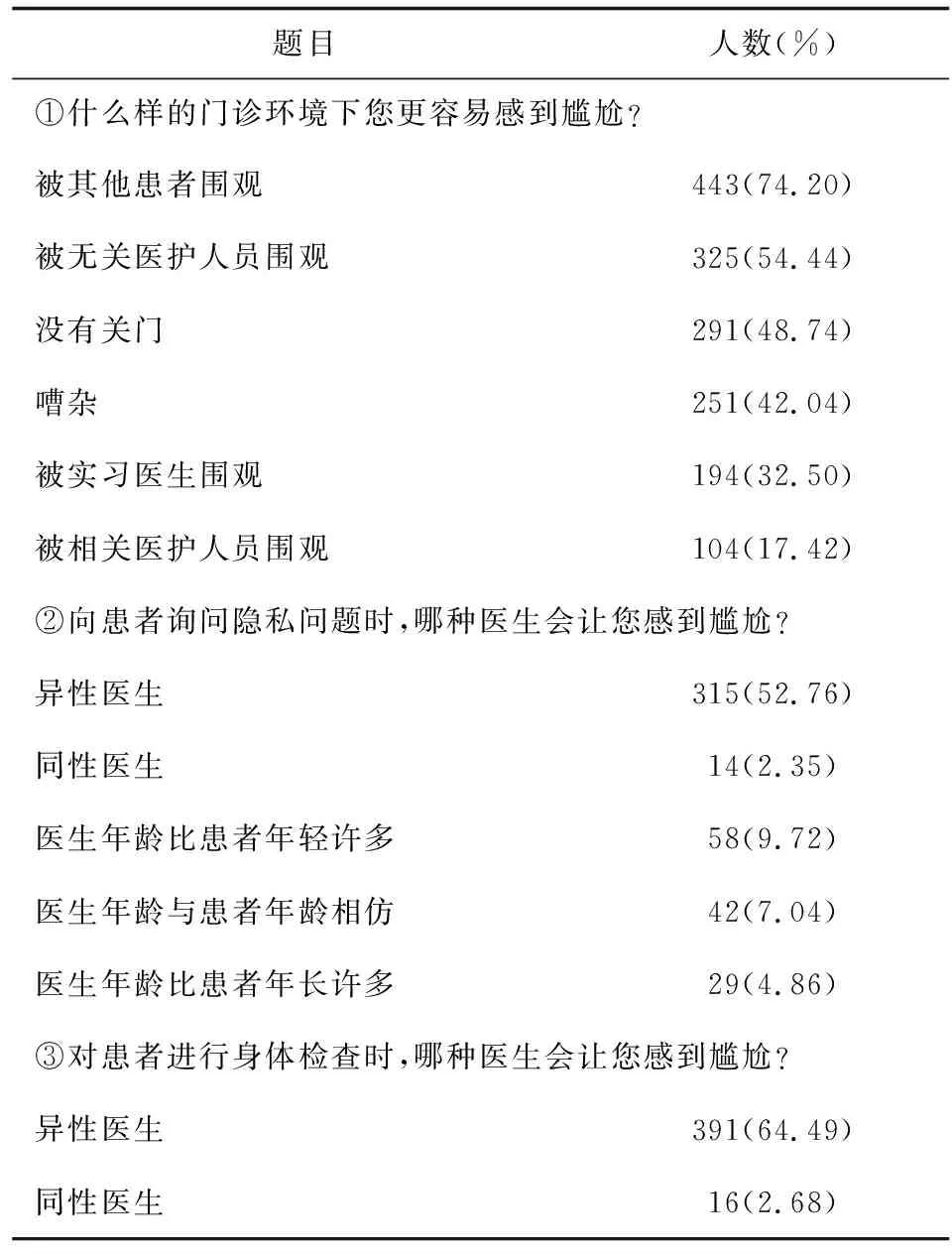

①诱发因素。通过表1可以看出:分别有74.20%、54.44%的受访患者认为“被其他患者围观”“被无关医护人员围观”易感到尴尬,其次是“没有关门”“嘈杂的门诊环境”等。在被询问隐私问题、进行身体检查及检查中起了生理反应时,患者面对“异性医生”“比自己年轻许多的医生”和“熟识医生”普遍更易感到尴尬。医生“不耐烦”“评头论足”和“冷漠”是最易使患者尴尬的态度。医生与医护人员当面交流隐私相关病情时,感到“尴尬”与“不尴尬”人数几乎相当。

表1 诱发因素与患者尴尬心理分析[n(%)]

续表

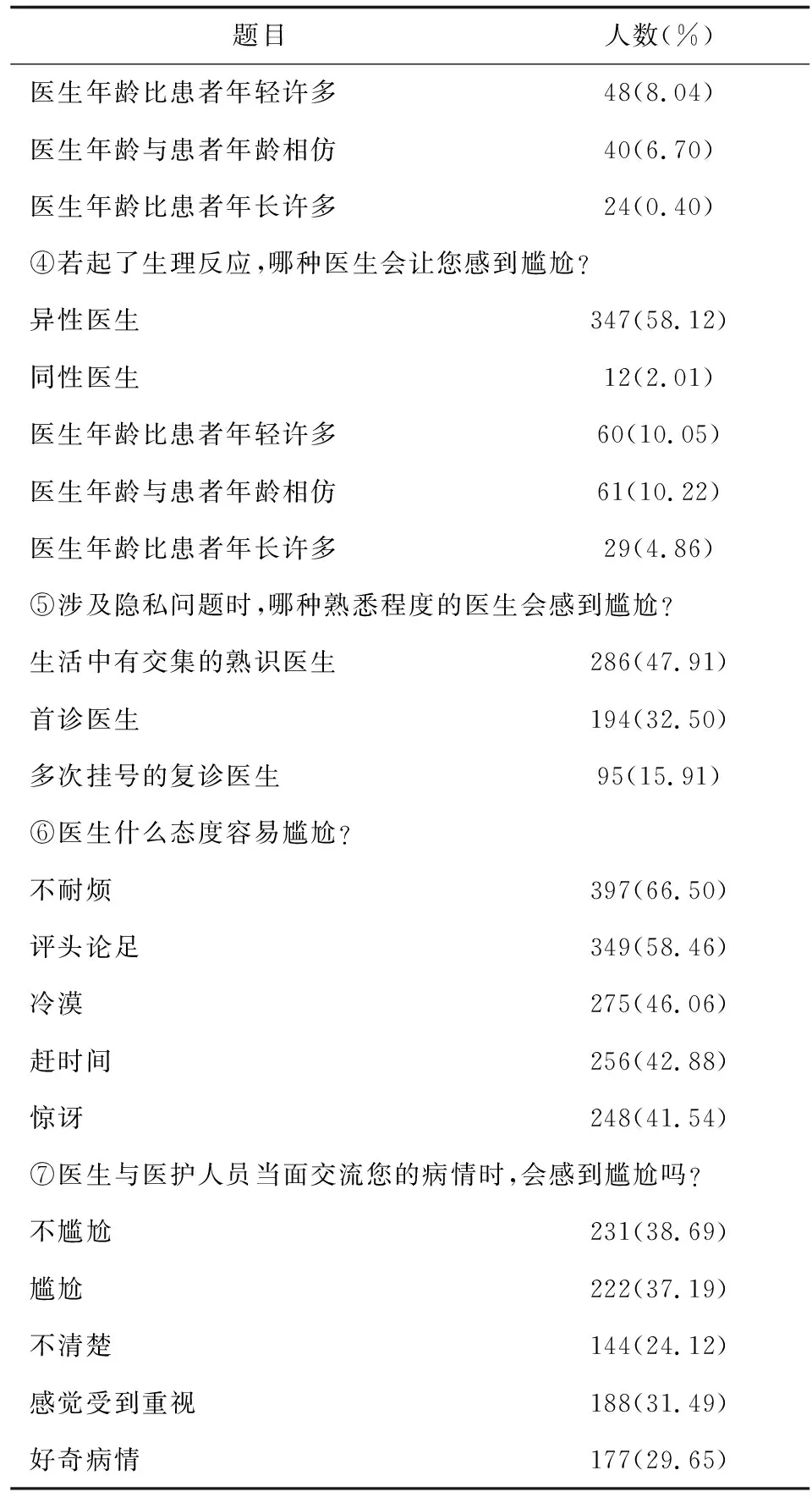

②缓解因素。通过表2可以看出:82.75%的受访患者认为面对风格较为“平和”的医生不易产生尴尬。超过半数的受访患者认为医生预先告知能缓解尴尬。超过半数的受访患者倾向于医生在尴尬的情形产生后“耐心解释并安慰是正常的”。

表2 缓解因素与患者尴尬心理分析[n(%)]

续表

2.3 分类差异分析

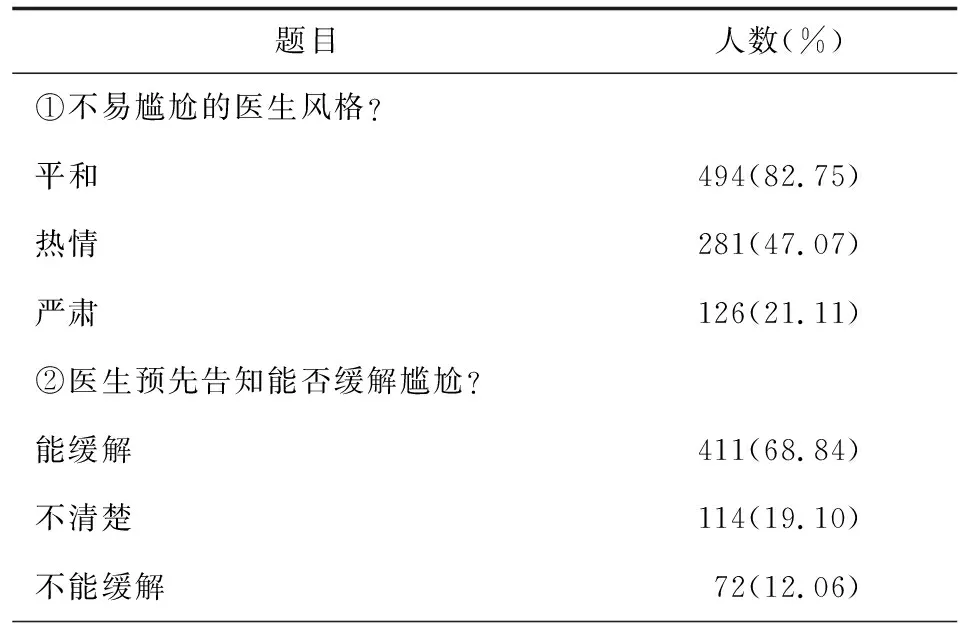

①性别。这里的研究变量为男性与女性。通过表3可以看出:诱发因素中,“异性医生”询问隐私问题、进行身体检查和患者起生理反应时,女性患者尴尬的人数百分比分别为56.53%、76.29%、72.34%,都大于男性患者。缓解因素中,“医生热情”和采取“提起轻松无关话题,缓解气氛”“装作什么都没发生”两种方法处理尴尬时,男性患者认为有作用的占比分别为55.60%、50.75%、37.31%,均大于女性患者。

表3 性别差异

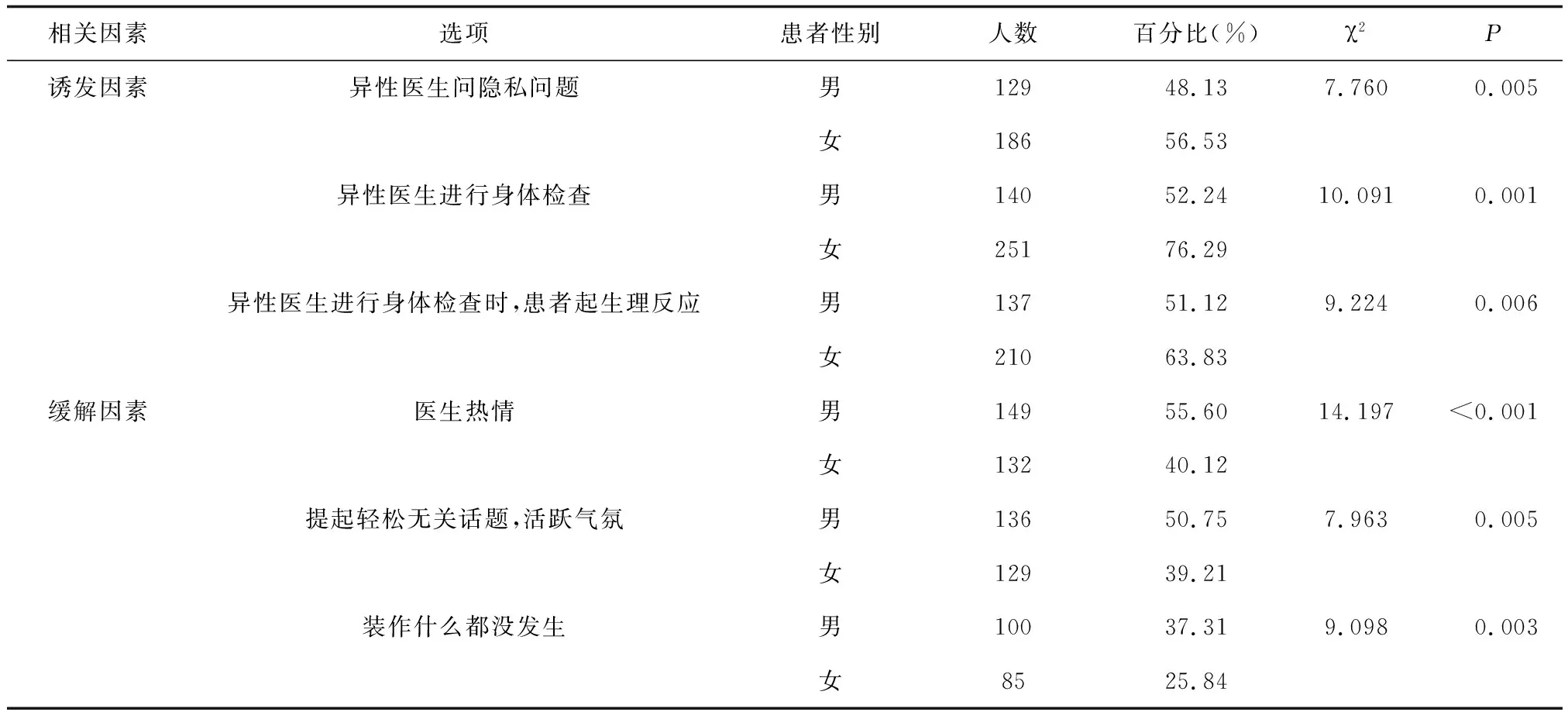

②年龄。这里我们的研究变量为“18~30岁成人”与“大于30岁成人”。通过表4可以看出:诱发因素中,更多18~30岁的患者认为“没有关门”“医生评头论足”时尴尬;“医务人员交流隐私相关病情”时,他们倾向于“好奇病情”。以上百分比分别为51.84%、66.84%、33.68%,都高于30岁以上患者所占比例。而30岁以上的患者多认为“医生态度冷漠”时尴尬;“医务人员交流其病情”时,他们倾向于“感觉受到重视”,以上百分比分别为53.92%、37.79%,都高于18~30岁患者所占比例。

表4 年龄差异*

3 讨论

根据尴尬产生模型中的个人标准模型,个体是否产生尴尬的标准来源于自己在社会情境中的表现是否符合理想的社会自我。这是一种自我评价而非普遍性的规则[17]。

3.1 就诊环境私密性的破坏容易引发尴尬

根据表1中的题目1展现的数据变化趋势,被其他患者(74.20%)、无关医护人员(54.44%)、实习医生(32.50%)、相关医护人员(17.42%)围观,患者产生尴尬的倾向依次降低,即就诊环境中存在与患者或病情相关性越低的人,患者感到尴尬的可能性越高。患者将隐私透露给医生是为了实现更理想的治疗效果,当这种行为收益大于风险的局面被打破时,被主观压制的负面情绪便会重新涌出。同时无诊疗意义的围观便意味着非必要的隐私泄露,多余的外界压力使患者更关注到自身形象正在被评估的事实,放大理想自我与现实的偏差,尴尬的发生率随之升高。

调查也发现,嘈杂的环境会让42.04%的患者产生尴尬情绪。噪音作为一种应激原可诱发应激反应,引起患者生理和心理上的不适[18],从而对其所处的诊疗环境难以适从,影响自我评估的准确性。

3.2 患者对特定属性的医生更敏感

面对不同人群时,个体的理想自我标准会有所不同。医生某些固有属性,如“性别”“年龄”“与患者熟悉程度”,对于患者而言恰是影响自我评价标准的重要因素。

性别是影响最显著的属性。在表1中的题目②、③、④假设的情境中,异性医生都是最容易引起患者尴尬情绪的因素,分别为54.77%、68.34%、67.67%。线下调查的追问中,大部分受访者表示:在男性或女性特有的尴尬情形中,患者很难从异性身上找到“共鸣感”。由于同性医生和患者归属于一个性别,基本身体构造和基础生理反应是类似的,患者会自然而然地认为同性医生更能够理解自己,继而放松对自我形象的严格把控。

在涉及隐私的医疗内容方面(见表3),女性比男性更在意异性医生。可能因为女性心思缜密、情感丰富而不稳定,被更多社会伦理因素制约[19],对自我形象的高要求容易使她们陷于尴尬的处境。

年龄对尴尬产生的影响也不容忽视。在表1中的题目②、③、④的情境假设中,年轻医生让患者尴尬的频率均比年长医生高。线下调查发现,多数患者表示对年轻的医生有“缺乏阅历、知识储备及行医经验”的顾忌,面对他们不易做到全身心的交付,于是分散了更多注意力在暴露隐私这件事上。30岁以下的年轻患者在“没有关门”“医生评头论足”等情境下更易尴尬;30岁以上的患者在医生“态度冷漠”时更易尴尬,且更容易产生“受到重视”的感觉(见表4)。这是因为伴随着社会和教育地不断进步,年轻患者的隐私保护意识增强[16]。同时他们正处于自我摸索、自我意识发展的阶段,社会定义是其自我认同的主要参考依据[20];而较年长的患者作为社会或家庭中承上启下的中坚力量,承受着最大的心理负荷[21],往往更渴望得到情感上的温暖与关怀。

医患之间的熟悉程度是常被忽略的因素。当前,“关系就医”的现象比较普遍,高达70.6%的患者希望找关系就医[22]。但根据表1的结果,有47.91%的患者认为将隐私暴露给在生活中有交集的熟识医生更容易尴尬,而介意将隐私暴露给首诊医生、复诊医生的患者分别占32.50%、15.91%。可见患者将自己的隐私暴露给医疗过程外基本不再有交集的医生会更少顾虑。此时,患者的理想自我标准较单一且明确,理想自我的偏差也只会对其产生一过性影响。熟识医生与患者之间还存在其他社会关系,此时患者会被更多层次的理想自我标准所约束,使得评价偏差更易产生。调研还发现,介意将隐私暴露给首诊医生比多次挂号的复诊医生的患者数量多了近一倍,可见随着医患信任关系的建立,患者产生尴尬情绪的可能性将明显下降。

3.3 沟通意愿消极是引起患者尴尬的重要原因

医患沟通不仅是医学信息的沟通,还是社会情感的交流,其内容、细节和过程是影响医疗行为的效果、质量和效率的关键因素[23]。由于有病痛附加的消极情绪,患者会对医生在交流过程中语气口吻、表情神态等非语言信息异常敏感,任何负面信息都可能滋长其不良情绪。

题目6(见表1)显示,分别有42.88%、46.06%、66.50%的患者认为面对“赶时间”“冷漠”“不耐烦”的医生易诱发尴尬。“赶时间”者没有给足患者自我交付的时间;“冷漠”者不能给足患者充分回应与共情;“不耐烦”者则直接表现出对患者的不尊重——以上态度均易使患者产生一种被排斥感甚至敌对感,在医患关系中处于信息劣势的他们会优先认为医方是造成这种窘迫社交关系的缘由。尽管这些消极信号的流露大多因为医生工作压力大和过劳[24],与患者病情本身没有关系,但不知情的患者也会将其纳为一项针对自己的评价指标。由此可见,沟通意愿低的医生易刺激患者产生尴尬,且医生的消极态度表现得越明显,尴尬越容易产生。

4 建议

4.1 营造私密和谐的诊疗氛围

私密的诊疗氛围可以减轻患者在人群中的暴露感和对自我形象受损的隐忧,也能使其更自如地进行自我调整与形象修复。在诊疗开始前屏退无关人员,禁止无关人员随意进入诊室,确保诊疗过程的舒适顺畅。有实习医生和其他医护人员时,要向患者充分说明,询问其是否介意并遵从其意愿。由于噪音环境容易引发尴尬,可通过使用吸音装修材料,定期对仪器设备进行检修、保养、更替,采用分流手段减少诊室外人员扎堆等方式,优化诊室的声环境,减少外界环境、机器或人群噪音对患者的干扰。

4.2 增强患者的安全感

即使患者允许医生对自己的隐私进行探究,但私密领域被侵入仍是不可否认的客观事实,人文关怀应贯穿整个医疗过程。提前告知询问隐私的原因。在相关体检前,告知检查意义、内容、注意事项等相关事宜,并向患者保证隐私安全,可帮助68.84%的患者(见表2)缓解尴尬情绪。这个举动相当于帮患者预设了他们可能无法接受的“意外情景”,减少突兀感带来的抵触及厌恶。

减少当着患者的面讨论病情,结果显示仍有37.9%的患者会觉得尴尬(见表1)。确需当面交流病情时,不要把患者当成无关的第三方排除在外,注意照顾患者感受并做好病情解释工作。

另外,医务人员应加深对自身属性的认知。敏感属性包括“异性”“年轻”和“与患者在生活中有交集”。医生在接诊时强化对相应患者的关注度,主要通过预防的方式降低尴尬发生率。

4.3 提升沟通能力

良好的沟通技巧是化解就医尴尬情绪的一味良药。

首先是工作风格,即医生在整个诊疗过程中给人一种整体观感,可以由沟通时语气神态、行为举止、细心程度等体现。根据表2,高达82.8%的患者偏好风格平和的医生——他们遇事淡定、处变不惊,对患者提供的难以启齿的信息不表露意外、不多做评论、不特别关注,但能充分表达共情与理解,善于营造一种舒适的医患人际距离。

其次是无处不在的非语言沟通。在面对面的交谈中,大部分的信息通过非语言载体传递。医生不经意的皱眉、厌倦表情、叹息、啧嘴,或许就能触发患者的“尴尬开关”。这就要求医务人员要加强对自己言谈举止的重视和管理,避免患者误会。

最后,对于不同年龄、性别的患者,医生还需要有针对性地调整沟通的侧重点。在性别差异上,面对女性患者,医生在涉及隐私的情况下都应适当铺垫、注意观察,在解释或操作时充分运用语气、神态等非语言性技巧,使她们充分感受到医务人员对待病情的客观严肃,减少自认为被打量的不适与不安。面对男性患者,医生在尴尬产生后可通过适度的打趣缓解气氛,为他们自我形象修复创造条件。在年龄差异上,30岁以下的患者需要医生多加注意隐私保护,并可以通过翔实的解释,在答疑解惑的同时转移情绪与注意力。30岁以上的患者需要医生将重心放在人文关怀上,例如重视倾听、语调亲切、神态和缓,尽可能让患者体会到被尊重与关爱。

4.4 灵活处理尴尬情景

如果尴尬已经发生,医生作为患者最在意的外界评价者,是局势扭转的关键。合适的处理方式可以及时阻止患者消极的自我评估,巧妙化解尴尬,从而改善患者的就医体验。耐心解释和安慰是十分有效的手段(见表2)。及时解除缺乏专业知识的患者对常规检查手段或生理现象的误会,可以阻止他们进一步错误的自我负面评价,起到较大的安抚作用。

5 小结

尴尬是一种近二十年来才逐渐被人们所关注的自我意识情绪。本次研究发现,在尴尬情绪的影响下,有33.33%的患者会作出妨碍医生诊治病情的选择,甚至有7.20%的患者会产生影响未来就医的心理困扰,因此,重视尴尬情绪对患者就医行为的影响,采取积极的措施预防和缓解尴尬情绪,对和谐医患关系的构建和临床诊疗服务质量的提升具有重要意义。