廿年琐忆:夏商周断代工程参与史

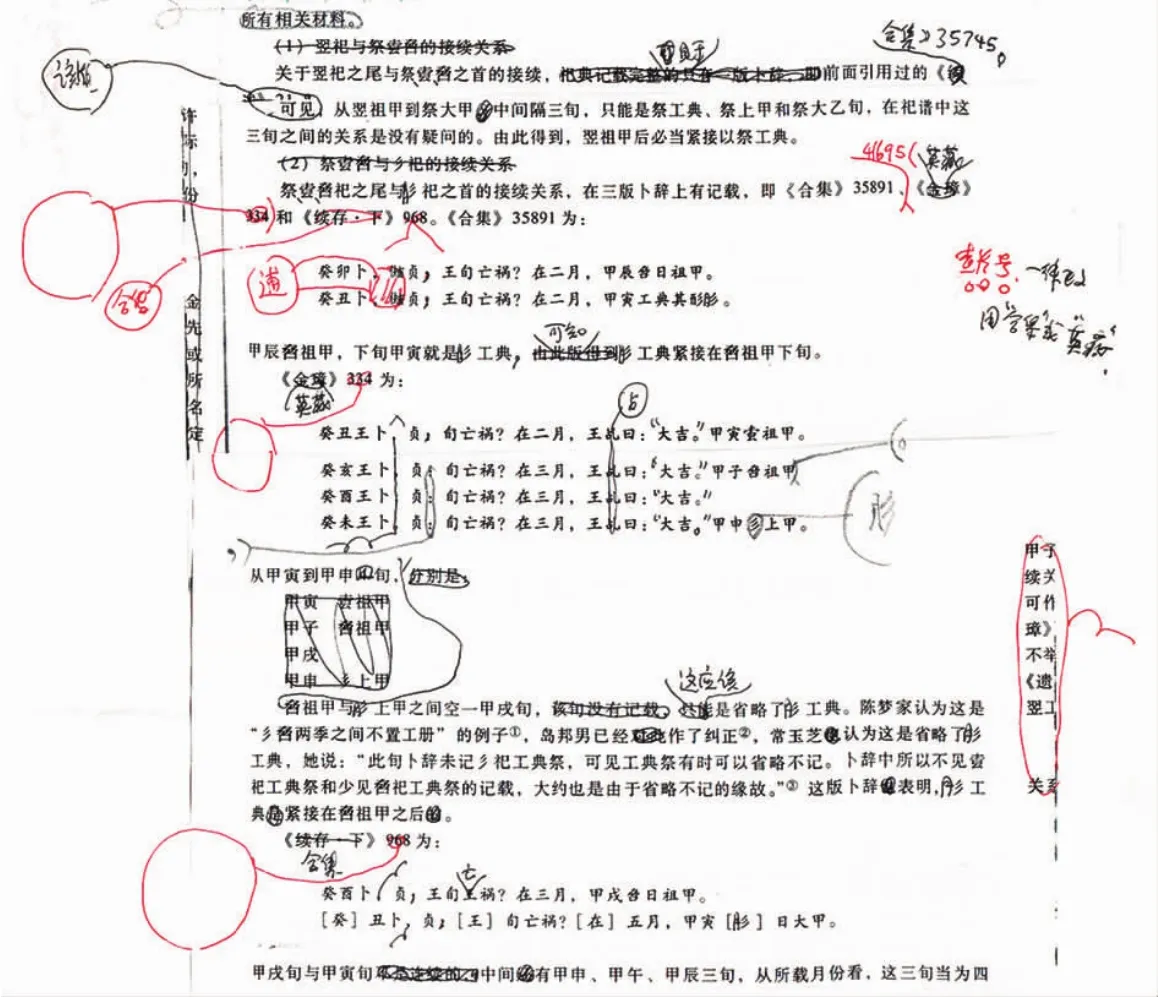

□苏辉

1996年,笔者在北师大校园内一个报栏前阅读宋健先生的 《超越疑古 走出迷茫》这篇名文时,从未想到在本科毕业后能有幸追随夏商周断代工程专家组组长李学勤先生学习,从而与夏商周断代工程(以下简称“断代工程”)产生交集,并且这种学术关联一直持续到今天。

断代工程在开展学术研究的同时,十分重视后备力量的培养,为了达到既要出成果,也要出人才的要求,在教育部的支持下,利用中国社会科学院、中国科学院、北京大学、南开大学等单位已有的学位培养体系,在当时承担课题的科研机构和高校中专门分列招收名额,定向培养相关专业方向的研究生,导师都是断代工程的专家。在人事部的支持下,除了研究生,断代工程还有数量不少的合作博士后,如赵春青、陈淇、江林昌、李勇、徐凤先、张雪莲等。按照时间的排序,1999年从中国社会科学院研究生院入学的王泽文、陶磊和笔者应该是断代工程招收的最后一批学生(图1)。笔者很庆幸把握住了机会,跨进学术之门,由此受惠一生。

图1 2002年陶磊(后排左)、王泽文(后排右)博士答辩结束后与导师李学勤先生(前排右)和席泽宗先生(前排左)合影,苏辉(后排中)为答辩秘书

一、成为兼职学术秘书

入学期间,每周二我们都会去历史所面见李学勤先生,随即也在项目办公室待一会儿,只见几位老师都忙于各种事务,我们那时并没有参与项目当中。2001年8月的一天,项目办公室通知王泽文和笔者去面谈,到了之后见朱学文主任、专家组秘书长周年昌先生和王肃端老师三位都在场,才知道是借调的前任学术秘书回归原单位,或已经博士后出站,朱先生询问我俩是否愿意作为专家组学术秘书加入项目办公室,主要工作是编《“夏商周断代工程”简报》(以下简称 《简报》),并协助项目办公室操办各项学术活动,处理相关事宜。我俩当时并没有什么思想准备,但想到这是很难得的一次学习机会,且得知项目办公室已经征求了四位首席科学家的意见,自然是得到了导师李学勤先生的首肯,于是就应承了下来。

《简报》是供项目成员内部交流的平台(图2),一般每期4页,正反双面印,内容包括三代年代学最新的学术信息、课题成员的相关研究初稿、研讨会的综述,并转载学界的研究成果和讨论函件,等等。我们从第113期开始接手,因为都是新人,当期就由我俩共同合编,之后轮流做责任编辑。如有项目的研讨会,我们还需要撰写会议综述发在《简报》上,以供未参会的学者及所有课题成员参考。到2010年1月12日第174期编完之后,《简报》停刊。

图2 《夏商周断代工程简报》

2002年笔者毕业后入历史所工作,分配到《中国史研究动态》编辑部,正式成为一名历史专业编辑,可谓冥冥之中的天意,不知道编《简报》是否就是一种命运的预示。在断代工程后期,在首席科学家工作会议上曾有决议,《简报》资料丰富,作为断代工程项目的工作记录,也没有涉密的内容,作为学术史研究的档案可以汇编出版。可惜由于出版经费的问题没有解决,这个计划最终无法落实,成为一件遗憾的事。

二、第一次出差

21世纪以来,新的考古发现不断涌现。其中,不少青铜器铭文的历日有助于验证西周金文历谱的精确程度,并为调整历谱提供契机。为此,项目办公室举行了相应的研讨会,笔者借着会务工作人员的身份,不仅在会场增长了不少见识,而且拥有了现场全方位观摩青铜器的机会。如2003年2月27日召开的陕西眉县新出土青铜器与西周金文历谱研讨会,适逢眉县杨家村窖藏青铜器在北京中国世纪坛展览,与会专家得以在库房近距离观察。2005年5月18日召开的新出金文专题研讨会,专门探讨保利博物馆新入藏的版方鼎,会前与会专家前往保利博物馆参观,馆方特地将青铜器调出,以便学者仔细目验。2005年8月3日召开的国博新入藏青铜器参观座谈会在中国国家博物馆举行,会间学者均得以尽情欣赏作册般铜鼋、簋等著名青铜器,会后,曾在断代工程项目办公室工作的同事还在中国国家博物馆前合影留念(图3)。

图3 与在断代工程项目办公室工作的同事在中国国家博物馆前合影

断代工程举办的会议都是围绕专题有针对性地进行,有的会议就在考古遗址现场召开,可以对着考古发掘现场和出土器物即时观察研讨。这样就会有一些出差的机会,其中令笔者难忘的是2002年第一次受项目办公室派遣的出差,起因是中国社会科学院考古研究所安阳工作站在殷墟小屯村南通过考古发掘又获得了有字甲骨,其中部分属历组卜辞。安阳殷墟小屯村南甲骨坑共出土甲骨600余片,其中刻辞甲骨200多片,发掘整理工作于2002年下半年结束[1]。李学勤先生一向关注考古的最新进展,及时提出组织项目组专家到安阳考察殷墟遗址及新发现的文物资料。于是,由断代工程项目办公室来具体策划,再邀请席泽宗先生、裘锡圭先生、彭林先生和罗琨先生一起参加,朱学文主任陪同前往。(图4)11月9日到安阳,在站台上,李学勤先生笑着说,他最初到安阳一下车就可以直接远眺的小屯村,现在都被高楼挡住了。

图4 断代工程各位专家与安阳工作站的学者合影

由于中国社会科学院考古研究所殷墟工作站是断代工程的项目参加单位,朱学文主任与殷墟工作站的徐广德先生又是大学同学,各种联系事宜非常顺利。行程主要是参观洹水两岸遗址、安阳工作站、殷墟博物苑、安阳市文物工作队库房。笔者作为学术秘书,受项目办公室的指派,随行为各位先生服务,由于是第一次陪同各位先生远行,没有什么经验,心里特别忐忑,唯恐照顾不周。

在安阳工作站通过刘一曼、杨锡璋、岳洪彬、徐广德、何毓灵、岳占伟等学者的介绍,再加上可以直接无阻隔地观察甲骨,断代工程各位先生的兴致都很高。印象最深的是高度近视的裘锡圭先生,因为室内的光线不好,他只能在户外低头用放大镜观察掌中的甲骨片,双眼与文物的距离特别近。李学勤先生、裘锡圭先生还就一些关注的字形和甲骨形制等问题,和考古所的各位学者交流。工作站的文物种类非常丰富,除了甲骨以外,还有青铜器、玉器、陶器,都是直接陈列,戴着手套可以捧在手心里仔细观察。李学勤先生因为专门写过文章讨论民国著录的商代印文,特别提出要看看新出的商代兽面纹玺印,当时他捏着玺印非常兴奋,这一刻正好被笔者用相机捕捉定格。

翌日到安阳市文物工作队参观考古发掘工地和库房,孟宪武队长向我们介绍了工作队的考古收获。(图5)印象中李学勤先生当时特意提了一个问题:殷墟文物发现区域究竟有多大?孟队长颇有些得意,说这个问题只有他们知道,因为安阳市文物工作队和考古所工作站在殷墟是分片发掘,考古所负责核心区,他们负责边缘外围区。李学勤先生能注意到各种问题的细节,观察角度对笔者多有启发,笔者当时觉得这方面需要自己今后特别加强。

图5 在安阳市文物工作队发掘工地现场考察

由于项目办公室一向严格控制经费使用,为节约支出,在安阳考察期间笔者和彭林老师同屋,他的睡眠不好,更被笔者的呼噜干扰得彻夜不能休息,笔者对此非常内疚。访问各个遗址和单位都需步行,年纪最长的席泽宗先生坚持走完全程,没有出现什么问题。顺利回到北京后,笔者久悬的心终于放了下来。

当时笔者对殷墟的文物还没有下过功夫,不免走马观花,后来翻阅殷墟的各种考古报告,才后悔错过了一个宝贵的学习机会。这次殷墟之行让笔者对自身在学术和事务性工作两方面的欠缺有了清醒的认识,促使笔者多方面学习,裨补缺漏。

三、协助总报告出版

在2000年11月9日举办的断代工程阶段成果发布会上,我们作为学生在会场签到处帮忙(图6),见证了断代工程一个值得铭记的时刻,这是成为学术秘书之前参与的第一次大型活动。断代工程坚持多学科交叉印证的方法和路线,为古史年代学的理论与实践提供重要参考,推进历史学、古文字学、考古学、天文学和科技测年等相关学科的深入联系与互补。《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告:简本》(以下简称《简本》)及“夏商周年表”公布后,不出所料,在学界和公众中都产生了不小的影响,并陆续被各种辞典和教科书、历史文化展馆采用。此时,断代工程的工作重心之一已经转到了撰写繁本(即完整论证《简本》结论的总报告)。关于繁本的具体成稿过程可以参看王泽文的 《“夏商周断代工程”2000年结题后的工作进展和〈夏商周断代工程报告〉的编写》[2]。

图6 在断代工程阶段成果发布会现场

在首席科学家从写作小组接手繁稿之后,因为各个章节改动比较大,项目办公室安排王泽文和笔者协助李学勤先生统稿,主要是将李学勤先生的手写改稿录入电脑,并核实出处、校对文字。(图7、图8)协助李学勤先生改稿也是一个难得的学习过程,因为笔者拿到的是画了各种改动标记的修订稿,从中可以探寻到李学勤先生校订文章的正误判别,综论前人成果的精练与取舍,引用史料文献的严谨态度,对某些表述分寸的把握和斟酌,以及统合文稿的通盘考虑。这些都是难以从正式出版的文字上看出来的。

图7 李学勤先生改写总报告中武王克商部分手稿

图8 李学勤先生改订商后期年代学部分手稿

李学勤先生执笔修改的部分是西周年代学研究、武王克商研究和商后期年代学研究三章,我俩分工约定,王泽文跟进西周年代学部分,笔者跟进后两章。后来王泽文还跟进李伯谦先生负责的夏与商前期年代学研究部分,以及仇士华先生负责的碳十四年代学研究部分。全稿最后终于完璧,李学勤先生通读了全书文稿,并提出了进一步修改的具体意见。后来,李学勤先生身体欠佳,于是请李伯谦先生负责后续总报告的出版事宜。交付出版社之前,王泽文还做了通读统校工作。

在协助总报告出版事宜的同时,项目办公室的档案整理也在紧锣密鼓地进行。笔者因为常年出差,无法分身,这些工作只能由王泽文揽下,他为此极其辛劳,也因此成为将所有档案逐一过手的人,这对于今后推动断代工程的学术史研究是非常有利的。

2019年1月16日,在首席科学家李伯谦、仇士华,以及项目办公室王肃端、王泽文和笔者的见证下,断代工程档案正式移交考古所,陈星灿所长和考古资料信息中心主任巩文代表考古所接收档案。项目办公室也同时完成了使命,成为一个历史名词。在断代工程工作的20年中,笔者深深被这一批顶级专家的学识风范所折服,也感佩于项目办公室各位老师多年始终如一的坚守,所有参与者共同的努力才促成了整个项目的蒇事,怀念致敬那些学养深厚的先生。等总报告在科学出版社出版,一切都将圆满画上句号。

年代既是探索历史的钥匙之一,也是不可忽视的出发点。科学史已经用无数事实阐明:所有的研究结论都只是阶段性成果,基础问题也可能是最复杂麻烦的难题。学术承转,日久乃见兴替,笔者相信,断代工程必将在中国学术史上留下不可磨灭的地位和贡献,今后相关的研究工作还值得继续下去,希望学者推进先秦年代学各个专题的深入探讨,引发学界对历史年代基本问题的重视,并在断代工程已有的研究基础之上,得到一份与新出史料符合度更高、兼容性更好的夏商周年表。

在总报告即将正式出版之际,2020年李伯谦先生提议要组织一批回忆文章,以纪念夏商周断代工程的实施与意义,于是笔者才有了写作这篇回忆小文的念头。为了呼应此事,《中国史研究动态》2020年第4期还特别策划一组笔谈,邀请断代工程参与者畅谈亲身感受及心路历程,分享学术探索道路上不为人知的甘苦。谨以笔者起草的编者按作为本文的结束:

2000年夏商周断代工程通过验收结项,公布的三代年表已广为各种工具书和教科书采用,但这点并非断代工程最重要的成果。其首要的价值在于研究过程中理念的更新、视野的开阔、思想的碰撞与灵感的激发,令不同专业背景的学者深刻体会到冲击和震撼。在折冲里求进步,于交锋中见真知,不仅学者个人受益,而且惠及历史学、考古学、天文学与14C测年技术等学科,使运用多学科方法文理交叉互证成为自然而然的思维模式,深深影响并推动了学术界整体研究水平的提升。

作为一个科研项目的断代工程早已结束,而相关的学术史研究却才刚刚开始,后续仍值得进行深入的总结与反省,以期为将来史学研究继续完善人文社会科学与自然科学相结合的方式提供借鉴。

本文初稿承蒙王泽文指正并提供部分图版,谨致谢忱!