《玉堂杂记》单刻本版本流传考

朱梦筱,盛志梅

(天津师范大学 文学院,天津 300387)

一、周必大及《玉堂杂记》

周必大(1126—1204),字子充,号平原老叟。据《宋史》载,周必大曾领直学士院,“除敷文阁待制兼侍读、兼权兵部侍郎、兼直学士院”[1]。《玉堂杂记》是周必大在学士院供职期间记录的随笔。周必大曾任职秘书省、国史馆,主持刊刻了《文苑英华》与《欧阳文忠公集》,在编校欧阳修文集的过程中,周必大多方搜集欧阳修史料,写了多篇校勘记,为后世的历史研究保留了珍贵的文献。

周必大《玉堂杂记》序记载:“其后两入翰苑,首尾十年自权直院至学士,承旨皆编属之,岁月既久,凡涉典故及见闻可纪者,辄笔之。”①《玉堂杂记》,左圭《左氏百川学海》本,武进陶氏涉园民国十六年(1927)刊本,中国国家图书馆藏。周必大历经南宋高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,在乾道六年(1170)至八年(1172)、淳熙二年(1175)至七年(1180)供职学士院,他将自己在学士院的见闻记录整理,取“苏易简玉堂之思”之意,命名为《玉堂杂记》。

周必大在记录翰林典章时,亦记录前朝的“旧例”,可以与其他史料相互考证,弥补其他文献的缺漏。除此之外,此书还收录了宋高宗、宋孝宗以及周必大等人的诗文。“《玉堂杂记》收录的诗文,按先后顺序主要包括周必大的《端午帖子》、宋高宗的《盘松赞》、宋孝宗《祭土地文藁》、程泰之的诗、周必大用次韵和程泰之的诗、周必大戏蔡洸诗、史浩古诗三十韵及宋孝宗、周必大的和诗、周必大赋同年程泰之诗及程泰之答诗二句、王仲直两绝句及周必大次韵和诗等。”[2]这些诗文具有一定的史料价值。

南宋丁朝佐评价此书云:“中兴以来,九重之德美,前辈之典型,恩数之异同,典故之沿革,皆因事而见之。”①《玉堂杂记》,左圭《左氏百川学海》本,武进陶氏涉园民国十六年(1927)刊本,中国国家图书馆藏。《四库全书总目》云:“凡銮坡制度沿革,及一时宣召奏对之事,随笔纪录,集为此编……其隆兴以后翰林故实,惟稍见于《馆阁续录》及洪迈《容斋随笔》中。得必大此书,互相稽考,南渡后玉堂旧典亦庶几乎釐然具矣。”[3]683-684可见此书亦保存了许多有关南宋时期的政治、风俗等史料,可备后世之人参考鉴赏。周必大数次入选学士院,首尾达十年之久,他的记录不同于史书中记载的典章制度,而是真实可靠的翰林生活记录。正如徐珊珊所言:“《玉堂杂记》的文献价值,首要的莫过于记述准确。周必大采用笔记体逐条记录,每项记事都有具体的时间、明确的地点和实在的人物。所记事项时间,细至标出具体时辰:‘昧爽’、‘迟明’、‘诘朝’、‘平明’等;所记事项地点与人物,细至标出场所环境、人物职称以及坐立方位;所记录的内容,有制度层面,亦有人物层面,涵盖既有广度又有深度。作为亲笔记录的第一手资料,周必大《玉堂杂记》在南宋学士院方面的价值,胜过同时代典籍,确为研究南宋官制的珍贵文献。”[4]

目前,学界关于《玉堂杂记》版本研究的著述很少,仅有《周必大〈玉堂杂记〉单刻本版本探源》与《周必大研究》两文提及。《周必大研究》考证了《文忠集》的版本源流。《周必大〈玉堂杂记〉单刻本版本探源》一文则详细考证了《玉堂杂记》“单刻本”与“文集本”的不同[5],即单独于世间流传的版本与附庸于《文忠集》流传的版本,作者通过条目对比论证了单刻本的版本源头为宋刻《百川学海》本。《玉堂杂记》共有十一个版本被收入明清各大丛书之中,此文并未讨论《玉堂杂记》明清各版本之间的关系。笔者搜集了《玉堂杂记》现存大部分版本,希望能够通过对各版本的对比分析,理清此书的版本脉络。

二、《玉堂杂记》各版本介绍

关于单刻本与文集本,二者最明显的区别有三处:1.单刻本周必大自称“必大”,文集本则自称“某”。2.《玉堂杂记》上卷第十一条,起始文字,单刻本为“己亥三月丁卯”,文集本则为“淳熙六年三月丁卯”。3.十一条后有“大礼赦条”等文字,单刻本将其并入十一条,文集本则另起。

单刻本在流传时被《百川学海》《说郛》《津逮秘书》《历代小史》等丛书收录,《四库全书》对两个版本都有收录,并将单刻本称为“别行之本”。兹将《玉堂杂记》在各丛书的收录情况简略介绍,并将《玉堂杂记》各版本情况作以对比。

(一)《百川学海》本

宋刻本《百川学海》(以下简称宋刻《百川》本),藏于中国国家图书馆,《玉堂杂记》被收录于乙集,三卷。此本上下单栏,左右双边,黑口,双鱼尾,每半叶12行,行20字。版心内写有“玉堂”二字,下有页数,钤有汲古阁毛晋“宋本”藏书印,卷首有季振宜藏书印,卷末自序亦有“沧苇”“季振宜藏书”等印。

关于《玉堂杂记》被收入《百川学海》丛书的过程,通过单刻本书后的题跋我们可以大致推测出来。丁朝佐于绍熙元年(1190)、苏森于绍熙二年(1191)分别获得此书,此二人的版本由稿本传抄得来,易有别字,苏森抱怨“间有舛误,每苦难读”②同①。。此后苏森于丁朝佐处访得异本,“亟假其本而参订之”③同①。,整理出较完善的版本,后被收入《百川学海》。

明弘治十四年(1501)《百川学海》华珵刻本(以下简称华珵《百川》本),20册,封面有“无卷数,凡百种自甲至癸十集,宋刊明修”字样,哈佛大学汉和图书馆藏。《玉堂杂记》被收录于乙集,三卷,版式为左右双边,白口,单鱼尾,半叶12行,行20字。卷末有丁朝佐、苏森题跋。此本为华珵购得古本《百川学海》,于弘治十四年(1501)翻刻出版,此本与宋刻本行格相同,字形多有相似,整部丛书卷首有“宋刊明修”字眼,应是仿宋翻刻本。

明嘉靖十五年(1536)郑氏宗文堂刻《百川学海》本(以下简称宗文堂《百川》本),20册,封面有“凡一百种合一百七十三卷,嘉靖十五年莆田郑氏刊”的字样,中国国家图书馆藏。《玉堂杂记》被收录于乙集,三卷,版式为白口,四周单边,半叶14,行28字。卷末有丁朝佐、苏森题跋。此本为福建坊刻本,与宋刻本差异较大,错字颇多。

(二)《说郛》本

《玉堂杂记》明抄《说郛》本,中国国家图书馆藏,《玉堂杂记》被收录于卷七十九,不分卷,版式为四周双边,白口,半叶10行,行22字。此本条目较少,上卷仅有9条文字,分别是第一、三、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八条。其中第十一条“祖宗从以百神……”①陶宗仪:《说郛》(明抄本)第七十九卷,早稻田大学图书馆藏。一段缺失,且第十二条自此缺处被并入十一条。

明钮氏世学楼抄《说郛》(以下简称世学楼《说郛》本),中国国家图书馆藏,《玉堂杂记》被收录于卷七十九,不分卷,四周单边,白口,半叶10行,行24字。此本与上一《说郛》本内容相同,同样缺少条目。因是抄本缘故,此二书讹误甚多。

清顺治三年(1646)李际期宛委山堂刻《说郛》本(以下简称宛委《说郛》本),日本早稻田大学图书馆藏,《玉堂杂记》被收录于第四十五卷,共三卷,版式为上下单边,左右双边,白口,单鱼尾,半叶9行,行20字。卷末有丁朝佐、苏森题跋。此本虽为《说郛》本,但与上列两种《说郛》本并不相同。昌彼得在《通行本重编说郛非原编印本考》一文中提出:台北“国家图书馆”“藏书中有何允中《广汉魏丛书》,明末重编《百川学海》《续百川学海》《广百川学海》《熙朝乐事》《艺游备览》等六丛书,与重编《说郛》版式相同……”再取台北“国家图书馆”“藏明印本《说郛》,与此诸丛刻互勘,知《说郛》即以各丛书之版而划去圈点及校阅人姓名、撰者名下之‘撰’而印成”。[6]因此,前两种为明代抄本,而宛委山堂刻本《说郛》只能将其当作明清丛书,与前两种差别较大。

(三)其他版本

明万历刻《历代小史》本(以下简称《历代》本),明李栻编,40册,6函,北京大学图书馆藏,《玉堂杂记》被收录于第16册,不分卷,其中条目不全,书中讹误甚多。《四库全书总目》评之曰:“不著编辑者名氏。首有沔阳陈文烛序,称侍御李公所集,而中丞赵公刻之,皆不著其名字里籍,不知为何许人也。其书盖欲仿曾慥《类说》之例,杂采野史,每书删存数条,凡一百五种,以一种为一卷,中间时代颠倒,漫无端绪。盖当时书帕之本,以校刊付之吏胥者也。”[3]1121此种《玉堂杂记》编纂粗糙,条目有缺漏。

明崇祯汲古阁刻《津逮秘书》本(以下简称《津逮》本),哈佛大学燕京图书馆藏,《玉堂杂记》被收录于第九集。卷首有周必大自序。版式为四周双边,单鱼尾,白口,半叶8行,行19字。卷末有丁朝佐、苏森及毛晋题跋。

文渊阁《四库全书》本(以下简称《四库》本),《玉堂杂记》被收录于《四库全书》史部十二,职官类一,三卷。版式为四周双栏,单鱼尾,半叶8行,行20字左右。卷首有此书提要、周必大自序以及丁朝佐、苏森题跋,此书底本为浙江鲍士恭家藏本。

清嘉庆十年(1805)张氏照旷阁刻《学津讨原》本(以下简称《学津》本),扉页有“琴川张氏藏版”字样,中国国家图书馆藏。《玉堂杂记》被收录于第八集,三卷。版式为上下单栏,左右双边,黑口,半叶9行,行20字。版心有书名、页数。卷首有周必大自序,正文开头有“张海鹏校正图书记”印,卷末有丁朝佐、苏森及毛晋题跋。

清道光年间叶名澧家抄本《玉堂杂记》(以下简称叶家抄本),中国国家图书馆藏,三卷。版式为四周单边,白口,半叶9行,行24字,卷末有周必大自序。作者自称某,此书为集部本与单刻本不同。

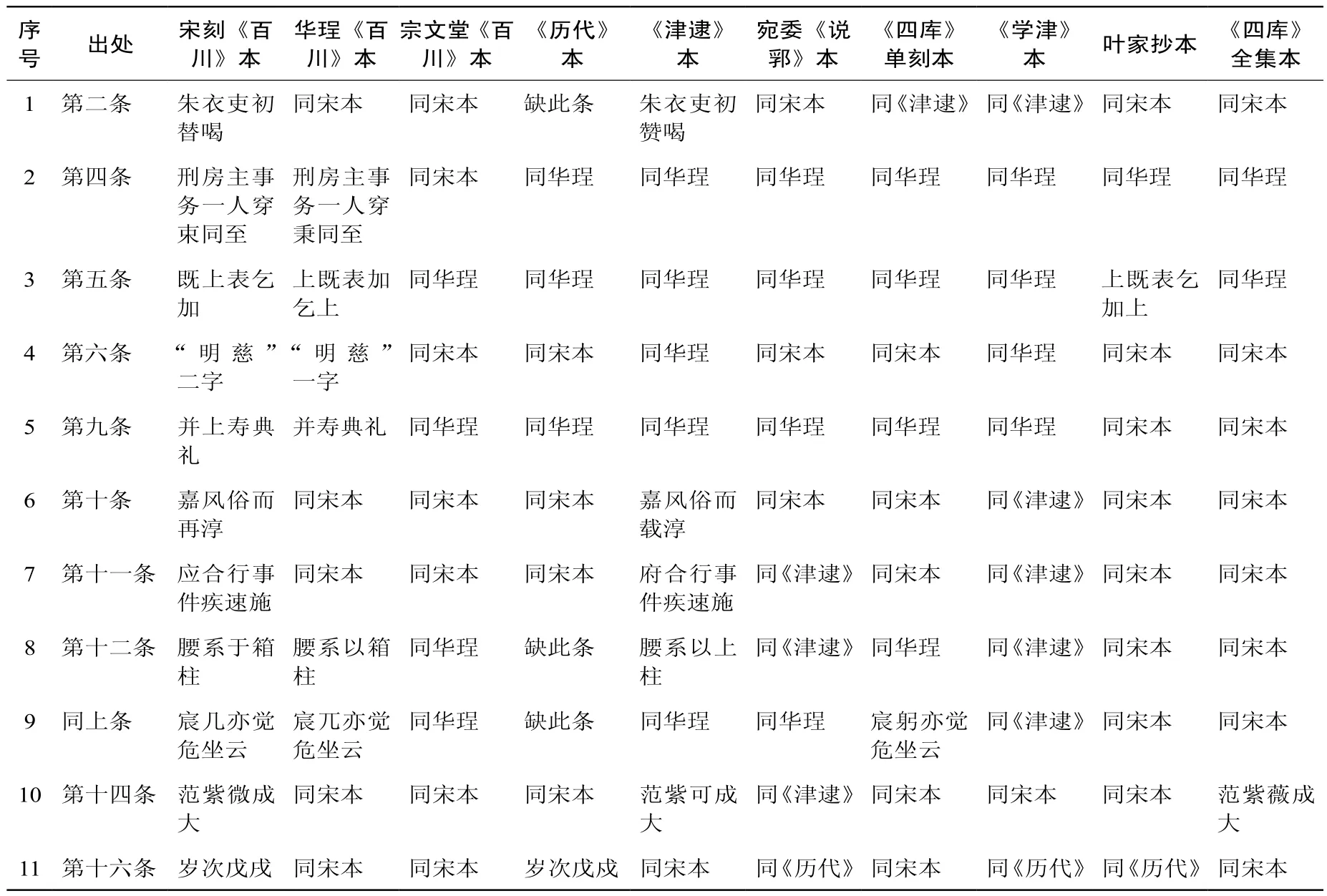

为了更直观地看出各版本的差异,笔者将各版本的《玉堂杂记》上卷进行了对比(因明抄《说郛》本与世学楼《说郛》本条目较少,在此省略)。详见表1:

表1 各版本《玉堂杂记》对比

三、各版本对比分析

(一)宋刻《百川》本与其他版本之关系

经过对比,除抄本错别字较多外,其他刻本相似度极高,应属同一个版本系统,亦证实王聪聪“此别行之本的源头是宋刻本《玉堂杂记》”[5]的判断。但笔者进一步发现:宋刻本《玉堂杂记》虽为源头,但其与明清时期流传的版本尚有差别。

表1中,各版本差异较大的异文共十一处,其中,宋刻《百川》本与华珵《百川》本不同之处有如下六处:

表1第二条,宋刻《百川》本为“刑房主事务一人穿束同至”①《玉堂杂记》,左圭《左氏百川学海》本,武进陶氏涉园民国十六年(1927)刊本,中国国家图书馆藏。(以下宋刻《百川》本引文均出自此本),华珵《百川》本为“刑房主事务一人穿秉同至”;②《玉堂杂记》,左圭《左氏百川学海》本,华珵弘治十四年(1501)刻本,哈佛大学汉和图书馆藏,乙集。(以下华珵《百川》本引文均出自此本)

第三条宋刻《百川》本为“既上表乞加”,华珵《百川》本为“上既表加乞上”;

第四条宋刻《百川》本为“‘明慈’二字”,华珵《百川》本为“‘明慈’一字”;

第五条宋刻《百川》本为“并上寿典礼”,华珵《百川》本为“并寿典礼”;

第八条宋刻《百川》本为“腰系于箱柱”,华珵《百川》本为“腰系以箱柱”;

第九条宋刻《百川》本为“宸几亦觉危坐云”,华珵《百川》本为“宸兀亦觉危坐云”。

其中,表1第二条,《历代》本、《津逮》本、宛委《说郛》本、《四库》单刻本、《学津》本、叶家抄本以及《四库》全集本文字,均与华珵《百川》本相同。第三条,除叶家抄本为“上既表乞加上”外,其余版本均与华珵《百川》本相同。第五条以及第九条,宗文堂《百川》本、《历代》本、《津逮》本、宛委《说郛》本、《四库》单刻本以及《学津》本文字,均与华珵《百川》本相同,叶家抄本与《四库》全集本则与宋刻《百川》本相同。在六处异文中,有第二、三、五、九条共四处异文大部分版本都与华珵《百川》本相同,而不是宋刻《百川》本。

此外,我们可以看到,在第五、八、九条中,宋刻《百川》本与叶家抄本、《四库》全集本异文相同,而其他版本则是衍生的异文。由于宋刻《百川》版本较早,距原本更加贴近,因此某些异文与各全集本相同,反而与各单刻本有差异。如第五条宋刻《百川》本全文为:“淳熙二年六月,礼部太常寺申来年太上皇帝当庆七十,欲将国朝加上尊号并上寿典礼参酌比附。”③同①。此处华珵《百川》本、《历代》本、宛委《说郛》本与宗文堂《百川》本于“寿”字前均有一空格,但依文中格式来看,空格是在提及皇帝时使用,以示尊贵,此处用空格似乎不妥。又如第四条“‘明慈’二字”,仅华珵《百川》本、《津逮》本与《学津》本误刊为“一”,此处讹误明显,且华珵《百川》本原文“一”处上有明显墨痕,或是因为字迹漫漶不清,导致《津逮》本在编写时误从。此例在一定程度上亦可以说明《津逮》本在编写时受过华珵《百川》本影响。

除弘治十四年的华珵《百川》本时间较早外,嘉靖十五年的宗文堂《百川》本也是较早的本子,在宋刻《百川》本与华珵《百川》本的六处异文中,我们可以看到宗文堂《百川》本与华珵《百川》本有四处相同,分别是第三、五、八、九条,仅有第二条和第四条两处与宋刻《百川》本相同,可见宗文堂《百川》本与华珵《百川》本关系更为亲密。

据此,笔者认为:比起宋刻《百川》本,明清时期流传的本子应受华珵《百川》本影响较大。在宋刻《百川学海》的序中,陶湘介绍了此丛书流传于世的主要版本:“惜乎原书流行绝少,藏者都非宋椠。咸淳以后翻刻有三,一弘治无锡华氏本,一嘉靖莆田郑氏本,一坊本。坊本擅易原书,不足讨论。”④同①。可见当年流传的版本主要为华珵《百川》本与宗文堂《百川》本,二者相似处甚多。陶湘又云:“以陆氏收藏之富甲于东南,乃所得不过郑本,即侈然以为宋本,其他更何足论。而真宋本久如星凤,亦从可知矣。”⑤同①。此话证明宋本极其稀有,并未在坊间流传,甚至未曾听闻。此后明清丛书中收录的《玉堂杂记》版本均为辗转传抄所得,某些文字与宋刻本相异而与华珵《百川》本相同也可以理解了。

(二)《津逮》本与《学津》本之关系

毛晋刊刻的丛书《津逮秘书》收录的《玉堂杂记》,讹误颇多。令人奇怪的是,宋刻《百川》本《玉堂杂记》一书题目上方钤有“全本”二字,证明此书曾被毛氏收藏,然而汲古阁所刻《津逮》本《玉堂杂记》却与宋刻本差别甚多,令人遗憾。

《玉堂杂记》版本众多,各版本之间的关系错综复杂,但《津逮》本与《学津》本之间的关系却非常明了。在《学津讨原》丛书凡例中,作者言称:“编就毛氏《津逮秘书》而损益之……编所收者《四库全书》著录有关经史实学及朝章典故遗闻轶事,可备考正可资观感者居多。”①张海鹏:《学津讨原》第八集,张氏照旷阁清嘉庆十年(1805)刻本,中国国家图书馆藏。《学津》本是自《津逮秘书》及《四库全书》中挑选书目加以校勘成集,且《学津》本《玉堂杂记》后有毛晋题跋,可以推测,此本以毛氏本为底本,以“四库本”校勘。

此外,表1第六条,“嘉风俗而再淳”,仅有《津逮》本与《学津》本多“载“字,据《宋会要辑稿》“礼二八”载“嘉风俗而再淳”,可知“载”为错字。两部书同样犯此特别的错误,再次说明《学津》本师从《津逮》本。

(三)《说郛》各版本关系猜测

明代两种《说郛》抄本,即中国国家图书馆藏抄本及钮氏世学楼抄本,这两种丛书所收《玉堂杂记》条目较少,讹误较多,除能确认属于单刻本系统外,其他信息无从得知。其中一部明抄本甚至连刊行时间都无法确定,在此不予讨论。但世学楼《说郛》抄本应与华珵《百川》本为并列关系,沈畅提出:“明弘治十三年抄本同世学楼抄本存在大量共同异文……卷五二《困学斋杂录》‘乃上书于台,台言白之,惜哉’,百衲本、台北藏本﹑滹南书舍钞本、涵芬楼本同,明弘治十三年钞本、世学楼本作‘乃上书于台,言于省,下其事于江东宣慰司,考验得实,乃释杰等。时钱胜、张友仁皆已死,省吏令尚无恙,是又不可晓也’。”[7]沈畅认为,世学楼抄本与明弘治十三年(1500)《说郛》抄本同属一个《说郛》分支,世学楼《说郛》本所据版本比弘治十四年的华珵《百川》本出现时间更早,二者应为并行的两个版本。

我们无从得知《说郛》本与宋刻《百川》本的关系,但日本学者久保辉幸在研究丛书《百川学海》时曾提及:“只是《百川学海》所收录的文献大多可见于张宗祥校本《(涵芬楼)说郛》,据此,元末明初的陶宗仪在编撰《说郛》时,有可能参照了《百川学海》。”[8]也许两本《说郛》抄本亦是与宋刻《百川》本同源?若二者不同源,《玉堂杂记》便是两个单刻版本并行于世,一是《说郛》抄本,一则是宋刻《百川学海》本。

至于宛委山堂《说郛》本,由明清丛书重纂而成,应是受华珵《百川》本影响较大,与上述两部《说郛》不同。另外,表1中第七条“应合行事件疾速施”②《玉堂杂记》,左圭《左氏百川学海》本,武进陶氏涉园民国十六年(1927)刊本,中国国家图书馆藏。,仅《津逮》本、宛委《说郛》本、《学津》本为“府”。第八条“腰系以上柱”③同②。,《津逮》本、宛委《说郛》本异文相同。第十条“范紫可成大”④同②。,亦是《学津》本与宛委《说郛》本异文相同。由于宛委山堂《说郛》本为重新编纂而成,且《津逮秘书》在明代极为流行,二者在一些区别性异文上又相同,笔者以为,此本文字受《津逮》本影响较大。

至此,我们大致可以摸索出《玉堂杂记》的版本流传脉络。详见图1(叶家抄本为集本,此处不提):

图1 《玉堂杂记》版本流传脉络

四、结语

单刻本是由宋刻《百川》本出,至明代分为华珵《百川》本与宗文堂《百川》本,明清时期《玉堂杂记》大多受华珵《百川》本影响。郑氏宗文堂《百川学海》本同样是当时流行的本子,与华珵《百川》本多有相似之处。但郑氏宗文堂《百川学海》为福建坊刻本,不如华珵《百川》本精良,其影响略小于华珵《百川》本。明崇祯汲古阁《津逮秘书》本则明显与清张氏照旷阁《学津讨原》本一脉相承。《历代》本和《四库》单刻本所收录的《玉堂杂记》亦是受明代两种《百川学海》本影响。宛委山堂《说郛》本除受两种《百川学海》本影响外,与《津逮》本也有较多关联。两种明抄《说郛》本所含《玉堂杂记》因条目稀少,无法判断其源流。《玉堂杂记》一书单行本已无从追溯,但它却随着《百川学海》等各大丛书在坊间流传至今。

此书大体流传脉络已经清晰,但还有很多问题未能明晰,如宗文堂本与哪些版本联系更为密切?《历代小史》编纂时参考了哪一版本?叶家抄本虽为合集本,却与单刻本有诸多类似,此本是否为两本综合考校之书?诸如此类的问题,因文献所限,目前尚无法深入探究,只能寄希望于来者了。