杀妻型故意杀人犯罪研究

——以44起既遂案例为考察对象

马 贺 刘静玮

2021年7月26日,浙江省杭州市中级人民法院对被告人许国利故意杀人刑事附带民事诉讼一案进行公开宣判,以故意杀人罪判处被告人许国利死刑,剥夺政治权利终身;判决其赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币20 万元。〔1〕参见安青传媒:《许国利,死刑!杭州杀妻碎尸案宣判》,载澎湃新闻,https://m.thepaper.cn/baijiahao_13750873,2021年8月8日访问。因残忍至极而震惊全国的“杭州杀妻案”终于告一段落。近年来,越来越多残忍至极的杀妻案件,如“吉星鹏杀妻案”“上海朱晓东杀妻藏尸案”等,经新闻媒体报道进入大众视野,引发社会热议。在中国裁判文书网上以“杀妻”“杀害妻子”等关键词对近10年的相关案例进行检索,可以得到两百余份判决书。亲密伴侣杀人(Intimate Partner Homicide)不仅在我国,在世界范围内也是一种致命的人际暴力犯罪。联合国毒品与犯罪问题办公室在2019年进行的一项全球性杀人研究报告中称,在被故意杀害的女性中,其中34%的女性是被自己的亲密伴侣所杀害。〔2〕See United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). Global study on homicide 2019 Vienna, Austria. https://www.unodc.org/ documents/data-and-analysis/ gsh/Booklet_5.pdf.因此,笔者认为,有必要对杀妻型故意杀人犯罪的特征进行总结,分析该类案件频发的原因,并在此基础上提出行之有效的预防对策,以遏制此类犯罪的发生,维护社会和谐稳定。

一、杀妻型故意杀人犯罪的特点

笔者对中国裁判文书网上能够检索到的近10年来的杀妻犯罪案件进行筛选,选取其中的44 起既遂案件作为研究样本,对样本案件进行共性和个性分析,从犯罪人、犯罪手段、犯罪诱因等角度总结出该类案件的主要特征。

(一)犯罪人特征

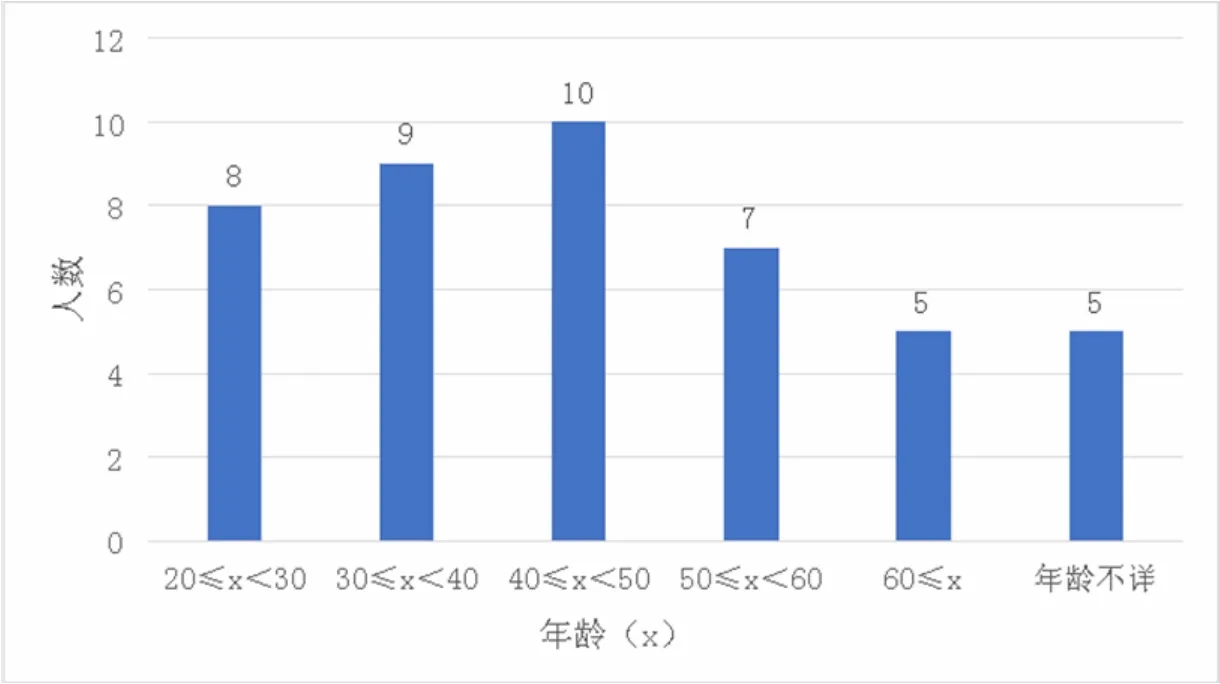

第一,从年龄特征上看,犯罪人年龄多集中在30 岁至50 岁,约占全部案件的42%。由图1 可见,44 起杀妻案件中,除5 起无法统计犯罪人年龄之外,其余39 起案件中,犯罪人年龄分布如下:20 岁至30 岁之间8 起(约21%)、30 岁至40 岁之间的9 起(约23%)、40 岁至50 岁之间10 起(约26%)、50 岁至60 岁之间7 起(约18%)、60 岁以上5 起(约13%)。30 岁至50 岁的中年期往往是经历人生重大变化的转折期,处于这个年龄段的男性往往面临着来自事业和家庭的双重压力,如果夫妻之间没有良好的沟通,很容易出现家庭、情感方面的危机。

图1 杀妻型故意杀人案件犯罪人年龄分布

第二,犯罪人受教育程度整体偏低,多集中分布在初中及中专、小学及文盲的文化程度,约占全部统计案件的85%。由图2 可见,44 起案件中,除去文化程度不详者9 人,在可以统计到犯罪人文化程度的35 起案件中,犯罪人的受教育程度占比如下:文化程度为文盲的有4 人(约11%)、文化程度为小学的有9 人(约26%)、文化程度为初中及中专的有16 人(约46%)、文化程度为高中的有2 人(约6%)、文化程度为大专的有2 人(约6%)、文化程度为本科的有2 人(约6%)。虽然文化水平并非是决定人是否犯罪的根本性因素,但是文化知识对个人的人生观、价值观、世界观的形成有着极为重要的塑造作用。文化知识贫乏的人往往缺乏认清事物本质的能力,从而在遇到矛盾和困难时不能正确地处理问题,甚至采取违法犯罪手段来满足自己的欲望。

图2 杀妻型故意杀人案件犯罪人文化程度分布

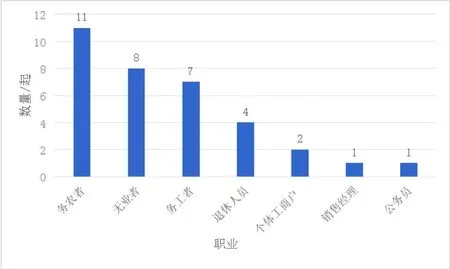

第三,在可以统计到犯罪人职业的34 起典型案例中,由图3 可见,无业者有8 人(约24%),务农者有11 人(约32%),务工者有7 人(约20%),从事其他职业者(包括退休人员、个体户、销售经理和公务员)有8 人(约24%)。不难看出,大部分杀妻案件的犯罪人为无业人员,或务农、务工人员,约占统计案件的74%。杀妻案件犯罪人从事的往往是最底层、最辛苦,收入微薄且稳定性差的职业,长期从事这些职业一方面容易使人产生消极、自卑情绪;另一方面往往带来家庭经济问题、夫妻长期两地分居问题等,这些问题都极易引发家庭矛盾。

图3 杀妻型故意杀人案件犯罪人职业分布

(二)犯罪手段特征

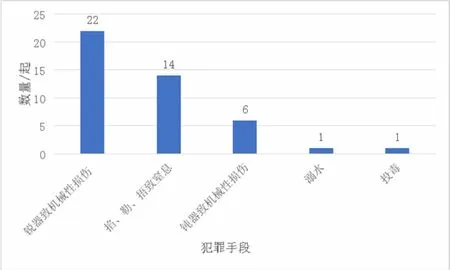

杀妻案件犯罪人最常采取的犯罪手段包括使用锐器刺、砍,掐、勒、捂的方法扼颈以及钝器致机械性损伤,约占全部案件的94%。由图4 可见,在44 起案件中,以锐器刺、砍而致被害人死亡的案件有22 起,占全部统计案件的50%;用掐、勒、捂的方法扼颈而致被害人窒息死亡的案件有14 件,约占全部统计案件的32%;44 起案件中有6 起为使用钝器击打而致被害人死亡的案件,约占全部统计案件的14%;采用溺水和投毒致被害人死亡的案件各1 件,均约占全部统计案件的2%。杀妻案件双方当事人的特殊关系——夫妻关系,决定了大多数的杀妻案件案发场所为当事人家中,且相当一部分案件都是发生在犯罪人无预谋的情况下。这也就导致犯罪人在行凶时往往随手选择作案工具,如家中的水果刀、菜刀、斧头、毛巾等,或者直接采取徒手扼颈的方式。在有预谋的杀妻案件中,犯罪人则通常精心策划、实施犯罪计划,往往采取更隐蔽的作案方式,如投毒等。

图4 杀妻型故意杀人案件犯罪手段分布

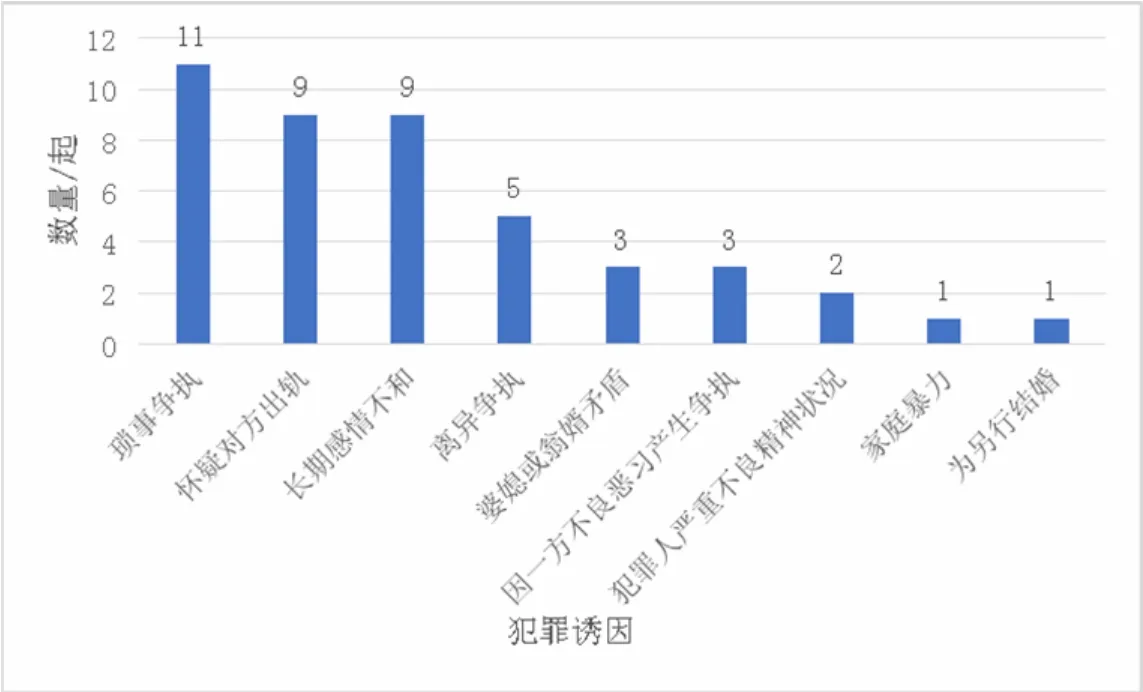

(三)犯罪诱因特征

杀妻案件的犯罪诱因主要包括家庭暴力、长期感情不和、琐事争执、离异争执、怀疑对方出轨、婆媳或翁婿矛盾、因一方不良恶习产生争执、犯罪人严重不良精神状况、为另行结婚9 种。由图5 可见,琐事争执、怀疑对方出轨、长期感情不和是三种最常见的杀妻案件犯罪动机,这三类犯罪动机总共约占统计案件的66%。离异争执也是较为常见的杀妻案件犯罪动机,约占统计案件的11%。因琐事争执导致的杀妻案件主要是指犯罪人仅因眼前遇到的生活矛盾,与被害人发生激烈争执,最终情绪失控将被害人杀害。样本案例中出现的琐事有:是否回老家过年、家庭开销问题、是否给孩子买油炸食品等。长期感情不和导致的杀妻案件常见情形是:夫妻之间存在长期的矛盾,双方积怨已久,加之特定情境使矛盾再次激化,最终导致杀妻惨案发生。离异争执型犯罪诱因主要指夫妻双方因解除婚姻关系,离异后财产分配、抚养费等问题,或第三者问题而引起矛盾,争执过程中犯罪人将被害人杀害。其他类型的犯罪动机中,婆媳或翁婿矛盾、因一方不良恶习产生争执所导致的杀妻案件均占比约为7%,因犯罪人的严重不良精神状况导致的杀妻案件占比约5%,家庭暴力和为另行结婚则均占比约2%。

图5 杀妻型故意杀人案件犯罪诱因分布

二、杀妻型故意杀人犯罪发生的原因

(一)犯罪人方面的分析

1.物质及情感方面的压力

紧张理论是解释压力与犯罪的关系的重要理论。广义的紧张理论通常是指美国犯罪学家罗伯特·艾格纽的一般压力理论(general strain theory)。〔3〕参见[美]斯蒂芬·E.巴坎:《犯罪学:社会学的理解》,秦晨等译,上海人民出版社2011年版,第202—203 页。根据该理论,人的违法行为实际是一种应付机制,这种应付机制主要用来解决不良的社会人际关系造成的社会情感问题。压力泛指人们不喜欢的事件或情形,这些事件或情形会使人产生犯罪倾向甚至作出犯罪行为。在解释压力和违法行为的关系上,艾格纽指出,人的负面情绪是最重要的中介因素之一,这些负面情绪主要包括愤怒、沮丧、抑郁和恐惧。压力引起负面情绪,负面情绪驱使人们寻求缓解或排泄的方法和途径,违法行为便成为其中一种途径。〔4〕参见曹立群、任昕主编:《犯罪学》,中国人民大学出版社2008年版,第110—111 页。艾格纽还指出,一些人是否犯罪取决于各种因素 ,包括个人社会支持网络、与犯罪朋友的关系,以及诸如自尊和自我效能感(对自己生活的控制感)等个人特征。〔5〕参见[美]斯蒂芬·E.巴坎:《犯罪学:社会学的理解》,秦晨等译,上海人民出版社2011年版,第208 页。

杀妻案件犯罪人的压力主要来自于物质经济方面和情感方面。一方面,社会转型时期我国经济快速发展,人民生活水平不断提高,各种社会问题和社会矛盾也更加突出,尤其是贫富差距拉大、收入分配不公等问题。从44 起既遂的杀妻犯罪来看,犯罪人多处于无业或失业状态,有工作的犯罪人也多从事简单劳动或重体力劳动,被排斥在主流劳动力市场之外,存在经常性失业或就业不稳定的风险。同时,社会转型时期在居民的医疗、卫生、就业、住房等最基础的民生问题上,存在着社会服务数量不足,社会保障力度不足等问题。失业风险加上救济渠道不畅,使得部分杀妻案件的犯罪人更易遭受物质经济方面的挫折,进而产生了挫败感、抑郁、愤怒等负面情绪,而家庭则往往成为这些犯罪人宣泄负面情绪的出口,也就是人们常说的“窝里横”。另一方面,情感是维系夫妻和睦、家庭和谐的重要因素,夫妻之间的情感发生冲突甚至破裂是犯罪人的重要压力来源。夫妻长期生活在一起,在生活中难免遇到矛盾,当矛盾不能及时被化解时,双方的负面情绪就容易不断累积,最终使得双方都对对方产生强烈的不满情绪,甚至彼此仇视,引发恶劣的犯罪行为。笔者通过研究样本案例的犯罪诱因发现,常见的杀妻案件犯罪诱因包括:夫妻长期感情不和、因琐事争执、离异争执、怀疑对方出轨。可以看出,这几类犯罪诱因的产生都与夫妻情感出现问题有关。

2.犯罪人的心理缺陷

犯罪人的犯罪心理是杀妻案件发生的内在动因。通过前文对杀妻案件犯罪诱因的分析可以得出,大部分杀妻犯罪为激情犯罪。激情犯罪中的激情通常被界定为强度极大但持续时间较短的情感状态,一般表现为盛怒、狂喜、恐惧、大悲等。〔6〕参见邹兵:《论激情犯罪的刑事责任》,载《中国刑事法杂志》2004年第5 期,第39 页。通过对杀妻案件犯罪诱因进行分析发现,占比最多的犯罪诱因为琐事争执,在这些案件中,犯罪人往往因为琐事与妻子发生争执,进而爆发激愤、暴怒、绝望等情绪,从而实施了杀妻行为。如在杨茂强杀妻案中,犯罪人因琐事与被害人发生争吵,争吵中情绪失控,用石头砸向被害人头部,致其当场死亡。〔7〕杨茂强故意杀人案,凉山彝族自治州中级人民法院(2018)川34 刑初6 号刑事判决书。激情犯罪的犯罪人往往具有以下心理缺陷:其一,认知偏激。激情犯罪的犯罪人在认知层面往往存在着偏激性、片面性、狭隘性等特点。面对生活中出现的困难与挫折,他们往往对其进行片面的偏激评价和判断,表现比正常人更加脆弱多疑,且容易产生易怒倾向,激发冲动状态。其二,意志薄弱,挫折承受能力低。激情犯罪的犯罪人在遇到强烈刺激后会突然爆发出强烈的消极情绪和情感,且意志薄弱,不能理智考虑行为的后果,从而无法及时有效地控制情绪的爆发及发展。其三,行为暴力性高、攻击性强。激情犯罪犯罪人由于意志薄弱,无法控制情绪的爆发而进入激情状态,处于这种状态下的激情犯罪人往往实施残酷血腥的暴力行为,且对自己的行为缺乏愧疚感。如在赵刚强杀妻案中,犯罪人因为工作、生活原因,在面对挫折时,时常感到压力大且长期表现出脆弱多疑、意志薄弱等特征,进而产生了杀害妻子然后自杀的想法。〔8〕赵刚强故意杀人案,杭州市中级人民法院(2018)浙01 刑初137 号刑事判决书。

(二)被害人方面的分析

1.被害人对犯罪发生所起的推动作用

20 世纪40年代,被害人学先驱汉斯·冯·亨悌提出在被害人与犯罪人之间存在着互动,使人们对犯罪行为的认识由静态向动态转变。人们开始认识到,犯罪不是单向的过程,不是一方积极加害而另一方消极被害的过程,而是一种互动的存在。〔9〕参见白建军:《罪行均衡实证研究》,法律出版社2004年版,第74—75 页。这种互动关系不仅是故意杀人罪被害人与犯罪人之间最基本的关系,同时,对理解亲密伴侣杀人的内驱力方面具有重要的价值。〔10〕See Shuhong Zhao: The PerpetratorVictim Relationship: An Important Clue in Understanding Intimate Partner Homicide in China, Journal of Interpersonal Violence.p.1-22.这意味着,在亲密伴侣杀人案中,犯罪人和被害人之间的互动是一个极其重要的犯罪原因。

根据被害人与犯罪人在互动中的作用、所表现出的特点,被害人学学者主要总结了四种被害人与犯罪人的互动模式:可利用的被害人模式〔11〕可利用的被害人模式,是指犯罪人觉得被害人具有某些可“利用”的特征,或者被害人在自己毫无察觉的情况下实施了某些令犯罪人感到系属诱惑的行为。、被害人推动模式、冲突模式和斯德哥尔摩模式〔12〕斯德哥尔摩模式,又称“人质情结”,是指加害过程中被害人对于犯罪人产生了依赖、信任等情感,甚至帮助犯罪人的一种情结。。笔者通过对44 起杀妻案件的犯罪人与被害人的互动过程分析得出,杀妻案件中常见的互动模式是被害人推动模式与冲突模式。被害人推动模式是指被害人实施了某种行为而促使、引诱、暗示或者激惹犯罪人实施了针对自己的犯罪行为。〔13〕参见许章润主编:《犯罪学》,法律出版社2004年版,第148 页。冲突模式又称作“双向推动”模式〔14〕参见田园、刘红:《角色互动:刑事被害人与犯罪人的相互关系》,载《青少年犯罪问题》2004年第2 期,第12 页。,是指被害人与犯罪人在互动过程中存在长期的冲突与互动,冲突过程往往伴随着双方角色的互换,导致加害结果与被害结果只有在互动终止时才能确定。

杀妻案件中的被害人推动模式具体表现为被害人促成模式和被害人挑衅模式,前者是指被害人与犯罪人在犯罪行为发生之前就存在冲突,在前期冲突中,被害人首先侵犯了后来的犯罪人;后者是指被害人激怒、攻击、煽动了与之不存在前期冲突的犯罪人,使得犯罪人不得不采取措施反击。杀妻犯罪往往起因于情感纠纷,大多数的情感纠纷中,当事人双方相互影响、相互作用,矛盾、冲突在一次次纠纷中逐步升级,这种互动可能持续了很长时间,最终以被害人被杀收场。还有许多杀妻案件的发生是因为被害人长期欺辱犯罪人的结果,如刘云书杀妻案中,被害人时常无故打骂犯罪人,甚至对犯罪人拳打脚踢,犯罪人长期忍受着被害人带来的折磨,最终忍无可忍将斧头挥向了被害人。〔15〕刘云书故意杀人案,天水市中级人民法院(2010)天刑一初字第23 号刑事判决书。

2.被害人缺乏防范意识与保护能力

夫妻长期共同生活在一起,在密切的交往过程中出现矛盾在所难免,发生争吵和争执也十分常见。通过前述对杀妻犯罪诱因的分析,可以发现,大部分的杀妻案件犯罪诱因正是诸如要不要回老家过年、可不可以给孩子买油炸食品等日常琐事。在争吵过程中,面对这些再常见不过的琐事时,被害人往往将此当作一次普通争执,意识不到潜在的被害危险,因此疏于防范,导致被犯罪人激情杀害。除了被害人缺乏防范意识之外,被害人本身的自我保护能力弱也是导致被害的重要原因。首先,由于天然的生理差异,女性身体在力量和速度上都较男性弱,一旦发生肢体冲突,往往处于劣势地位,从而导致被害。其次,杀妻案件的案发地点多为被害人家中,这就意味着发生在相对封闭、私密的空间的加害行为一旦发生,被害人往往得不到及时的救助,这也降低了被害人的自我保护能力。

(三)社会方面的分析

1.婚姻退出机制的复杂性

现实生活中,夫妻之间发生矛盾与冲突是十分常见的现象,如果当事人实在没有办法合力化解矛盾,便可以退出婚姻关系,防止矛盾进一步恶化。然而,杀妻犯罪的犯罪人在面临不可调和的矛盾时,却没有选择离婚,而是铤而走险采用极端方式终结矛盾,这与婚姻退出机制的复杂性有关。

首先,不管是协议离婚还是诉讼离婚,都会牵涉子女抚养、财产分割等问题,这些问题的解决不可能一蹴而就,往往过程漫长,在过程中产生摩擦的风险也随之增加。如在边巴杀妻案中,犯罪人就是因为与被害人商讨离婚事宜时发生争吵,在争执过程中残忍杀妻。〔16〕边巴故意杀人案,拉萨市中级人民法院(2014)拉刑一初字第2 号刑事判决书。

其次,当发生矛盾时,当事人不愿主动离婚。受中国传统社会的统治思想儒家思想的影响,中国社会长期以来追求“礼治”秩序。“礼治”秩序强调个人的社会性存在,而非独立性存在,个体的思想、行为依附于家族纲常的规范体系,这就导致了家族意志在个人思想层面的反映,即所谓“家丑不可谓外扬”的传统观念。离婚往往意味着家庭不睦状态的公开呈现,且受此传统观念的影响,大多数人不愿将这种夫妻、家庭矛盾为他人所知晓,尤其是为亲戚朋友们知晓。这也就导致产生矛盾的夫妻,不到万不得已一般不会选择离婚。这同时也是不少家暴案件见警率低的原因。据全国妇联一项调查表明,我国2.7 亿个家庭中约有30%的已婚妇女遭受过家暴,但仅有9.5%的受害者选择报警求助。〔17〕参见朱昌俊:《家暴大数据不能被“地图”带偏》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2017/05/id/2853104. shtml,2021年8月8日访问。当事人越是不愿通过离婚解决矛盾,就越是掩盖矛盾,矛盾就越容易恶化,直至最终矛盾爆发。

再次,当事人,尤其是女方当事人由于经济条件等原因无力及时退出不幸的婚姻。在长期存在的家族主义和父权制传统的影响下,“男主外,女主内”的传统性别分工模式仍是主流,经济和社会的现代化发展与家庭中的传统习俗交锋,导致女性面临较严重的工作——家庭冲突。即使是双薪家庭,也未能改变女性从事较多家务劳动的事实,以及女性把更多机会让给男性的情形。这就导致承担家务较多的一方,或做出牺牲较多的一方,往往其职业发展受到了较大的限制,社会地位与谋生能力相对较弱。〔18〕参见夏吟兰:《离婚救济制度之实证研究》,载《政法论坛》2003年第6 期,第153 页。很多女性在抚养子女、赡养老人、协助另一方的过程中做出较大牺牲的同时,在经济方面对另一方的依赖也越来越强,退出婚姻意味着她们极有可能失去主要的经济来源。所以,当夫妻之间发生矛盾时,她们往往无力及时退出婚姻。笔者通过在徐汇区婚姻登记中心调研发现,在接受离婚心理咨询的当事人中,约有2/3 的女方当事人是无业的家庭主妇,她们承担了绝大部分诸如照料老人、育儿等家务,且在经济上对另一方的依赖性较强,因此这些女方当事人前来离婚时往往态度摇摆、意愿不强烈;甚至有当事人,即使遭到了丈夫的家暴行为,但考虑到日后在经济上对丈夫的依赖,仍然不愿离婚。

最后,尤其对于有孩子的家庭来说,离婚并不意味着永久性的规避矛盾。婚姻关系可以因离婚而终止,但是父母子女关系却不会因此终止。有子女的家庭,夫妻离婚后,往往还会因为子女的抚养等事宜而仍然藕断丝连,这些羁绊如果处理不好,就会引发新的矛盾。

2.专业的婚姻家庭纠纷调解措施力度不够

婚姻家庭纠纷调解,就是针对婚姻家庭纠纷,由第三方根据纠纷事实和一定的规范,对发生纠纷的当事人摆事实、讲道理,促使双方在谅解和让步的基础上解决纠纷。〔19〕参见刘艳云:《婚姻家庭调解的效果评估与完善建议——以北京市西城区为例》,载《新视野》2017年第3 期,第111 页。目前,我国许多省市建立了各类婚姻家庭专门调解机构。这些机构通常由妇联、司法行政、法院、民政系统联合推动建立。例如,上海市徐汇区由区妇联牵头,整合公检法司、民政部门、区综治办、街镇及社会组织等多元力量,建立了“徐汇区婚姻家庭危机干预中心”;北京市高级人民法院和北京京师律师事务所联合推动建立了“北京京师婚姻家庭纠纷调解中心”;广东省妇联和法院联合启动“妇女维权与信息服务站”。然而,笔者通过调研发现,婚姻家庭辅导机构存在着一些需要改进的问题。一方面,群众寻求婚姻家庭辅导的主动性低。大部分接受辅导的夫妻都是前往登记中心离婚时才进行咨询,平时很少有夫妻主动咨询。尤其是年轻夫妻,在婚姻中出现矛盾时,更愿意通过豆瓣、知乎等网上论坛求助网友,而不愿在线下寻求专业辅导与咨询。另一方面,婚姻家庭辅导工作主要以离婚劝和为主,婚前辅导和婚姻家庭辅导咨询开展较少。通过对“徐汇区婚姻家庭危机干预中心”的工作人员进行访谈,笔者了解到,目前中心主要开展离婚心理咨询和法律咨询,婚姻家庭咨询主要由社区内的婚姻家庭纠纷调解机构负责,而婚前辅导还未开展。

3.妇女权益保护措施力度不足

保护妇女权益是保护人权的基本构成要素。目前我国已经建立了相对完善的保障妇女权益的法制体系,也建立了诸多以各地妇联为主的妇女权益保障机构,但是妇女权益保护在微观操作层面仍然存在着许多不尽如人意的地方。具体表现为:首先,妇女权益保护渠道不畅,灵活的、覆盖面更广泛的妇女权益保护社会团体建设数量不足;其次,现有的各级各类妇女权益保护组织缺乏密切协作,未形成统一高效的妇女权益保护网;最后,现有的妇女权益保护组织存在着人员、经费紧张,保护手段缺乏个性化与有效性,未获得受害妇女的充分信任等问题。

三、预防杀妻型故意杀人犯罪的预防对策

杀妻型故意杀人犯罪作为一类特殊的杀人犯罪,对社会、家庭和个人都会产生极其恶劣且严重的影响,这些案件在引发社会公众热议的同时,冲击着社会传统道德观念,造成群众的恐慌,破坏和谐稳定的社会秩序。同时,杀妻犯罪不仅会造成夫妻二人完整家庭的破灭,还会打破夫妻双方各自家庭的和谐生活,使双方亲属陷入巨大的痛苦。从个人层面来看,杀妻犯罪不仅给犯罪人和受害人带来生理上的打击,更使双方亲属遭受心灵上巨大的、难以弥补的创伤,且对家庭中的未成年人造成的损害尤甚。鉴于杀妻型故意杀人犯罪中犯罪人与被害人之间的特殊关系,且此类犯罪与犯罪人和被害人的日常生活联系密切,因此,如果采取适当的预防措施或对策,极有可能遏制此类犯罪的增长。通过前述研究,笔者着重从犯罪人、被害人和社会三个方面提出针对此类犯罪的预防对策。

(一)减少潜在犯罪行为的发生

一方面,加强性别平等、尊重女性、爱护妻子意识的培育。女性同时具有物质生产者和社会再生产者的双重身份,既要从事物质生产的有酬劳动,又要从事家务、养育、照料等社会再生产劳动(多为无酬劳动)。〔20〕参见计迎春、郑真真:《社会性别和发展视角下的中国低生育率》,载《中国社会科学》2018年第8 期,第155页。基于女性社会角色的双重性,培育性别平等意识:一是要求承认女性婚内劳动(主要是家务劳动)的价值,打破传统的“男性以事业为重、女性以家庭为重”这种不公平的社会期待,改变男性从事家务劳动是在“帮助”妻子的刻板印象,提倡夫妻在生活中进行平等的家务分工。二是认可并重视生育的社会价值,要公平的考量女性在家庭里的付出和工作上的付出。具体做法上,鼓励父亲和母亲在孩子出生后平等地参与育儿活动,尤其对于男性,参与育儿活动意味着对身为父亲的责任和对当前夫妻关系的重视所作出的无声承诺,由此可以提升夫妻对于婚姻的满意度,减少矛盾的发生,从而遏制潜在的犯罪行为。另一方面,加强正确的婚姻家庭观教育。在步入婚姻前应当认识到,好的伴侣首先应当是最亲密的朋友,寻找婚姻首先寻找的是友谊:要找一个比你更了解你的人,一个能使你变得更好的人,然后再看这种友谊能否发展成为爱情和婚姻。〔21〕参见[美]提摩太·凯勒、凯西·凯勒:《婚姻的意义》,杨基译,上海三联书店2015年版,第117—120 页。同时,正确的婚姻家庭观强调:在结婚前,要选择志同道合的伴侣,并且严肃认真地对待恋爱;在结婚后,要正确的认识自己在婚姻和家庭中的角色与责任,对伴侣以及家庭生活中出现的问题有包容心;如果真的爆发了矛盾,也要慎重选择离婚,要养成自我反省的意识,从自身寻找造成矛盾的原因,而不是一味的埋怨对方。在结婚后,夫妻双方要充分利用各类婚姻辅导机构,定期借助婚姻辅导机构进行心理疏导、排查隐藏的婚姻危机。

(二)加强被害人的个人预防

一方面,被害人要减少刺激犯罪的诱发因素。良好的夫妻关系、和谐的家庭氛围需要夫妻二人共同经营,这不仅要求夫妻双方都要承担婚姻关系所施加的义务,如忠诚义务;而且要求夫妻双方相互扶持,遇到矛盾时及时反思自身问题,相互理解,合力解决矛盾,维护家庭和谐。如果矛盾爆发,在冲突中要保持冷静,避免刺激对方,防止冲突升级。另一方面,女性要提高防范意识、掌握防范技能。具体而言,在进入婚姻之前就要审慎地考察结婚对象。北京红枫妇女心理咨询服务中心主任丁娟表示,婚前必须充分了解另一半的生活状况,了解其成长背景、行为有无反常等,做好充分的准备后再踏入婚姻的“围城”。丁娟提醒,要远离总想操纵人、控制人的人,任何一段健康的亲密关系,一定是能彼此滋养、彼此成就,如果对方总是想操纵一个人、控制一个人时,务必要提高警惕。〔22〕参见检察日报:《“杀妻案”“杀夫案”,亲密关系里有这3 个特征赶紧离开TA!》,载深圳网警巡查执法,https://baijiahao. baidu.com/ s?id=1686759577064384589&wfr=spider&for=pc,2021年8月8日访问。在婚姻生活中,要学会识别来自亲密伴侣的“危险信号”,要增强对于周围环境的观察和警惕,对于丈夫的可疑举动或言行要引起重视,保持警惕。在出现矛盾后,要坦诚沟通、以理服人,在沟通时要避免言语刺激对方,同时做好防范措施,防止对方因为失去理智而实施暴力。

(三)发挥社会在预防杀妻型故意杀人犯罪中的主导作用

首先,缓解社会紧张,减少因社会不公造成的物质精神压力。具体而言,政府要推进收入分配制度改革,针对各行各业的特点,制定科学合理的工资标准,提高劳动收入在GDP中的比例,将收入差距控制在合理范畴内;要统筹城乡发展,缩小城乡居民收入差距。其次,要强化社会保障措施,加强对社会弱势群体的关怀。要对社会低收入群体、边缘群体加强关怀,使各项保护低收入群体的政策真正得到贯彻落实,使各种利益表达渠道和矛盾解决机制真正落地和畅通。

其次,建立家庭暴力型离婚的快速诉讼机制,加强家暴庇护所的执行力度。《民法典》规定离婚“冷静期”的目的是为了给欲离婚的双方更多冷静思考的时间,更慎重地作出是否离婚的决定,尽可能地维护家庭稳定。但是,对于存在家庭暴力问题的家庭来说,要考虑的不仅是离婚和冷静的问题,更需要考虑弱势方的人身安全问题。所以,有必要在立法层面对离婚冷静期进行必要的限制,对被害方提交的遭受家庭暴力的证据进行审查后,加快离婚诉讼的进行,使被害人及时摆脱不确定状态,降低冲突风险。1955年,武汉市设立了第一家家暴庇护所,之后全国各地也纷纷建立反家暴救助中心。《反家暴法》第18 条规定:“县级或者设区的人民政府可以单独或者依托救助管理机构设立临时庇护场所,为家庭暴力受害者提供临时生活帮助。”但在实际运作中,反家暴庇护所的救助成效十分有限。一方面,各地的市长热线、妇联热线等的接线人员对当地反家暴庇护所的了解程度不一;另一方面,受害人如果需要找到当地反家暴庇护所,往往需要拨打多个热线,经历较长时间的等待,最终能否得到庇护仍需要公安机关及妇联的转介。因此,要进一步推进家暴庇护所的建立及宣传,成立专门的家暴庇护热线,简化家暴庇护申请流程,以此更好地保护家暴受害人,减少离异争执中出现的暴力事件。

再次,推动婚姻家庭顾问制度的建立,加强婚姻家庭辅导机构的推广。婚姻家庭顾问是有效应对婚前恐慌、婚后焦虑,从准婚、新婚到亲子家庭的“婚姻全阶段”公益性顾问服务。目前,有的地区已经开始了婚姻家庭顾问制度的探索,如2021年上海市杨浦区在全市率先启动了婚姻家庭顾问制度,首批79 位婚姻家庭顾问在26 个服务点正式启动服务。〔23〕参见杨浦区融媒体中心:《婚姻家庭顾问制度来了,杨浦区率先探索启动26 个服务点》,载上观新闻,https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2021/05/20/439172.html,2021年11月16日访问。今后要推动婚姻家庭顾问制度在全国范围的广泛建立,充分发挥其在婚前辅导、婚后调适、危机干预方面的积极作用。同时,要加强婚姻辅导机构的宣传和推广,尤其在社区进行大力宣传,鼓励更多人对婚姻咨询、心理咨询持开放态度,通过寻求专业力量化解婚姻家庭矛盾。“徐汇区婚姻家庭危机干预中心”是婚姻辅导实践的先行者和成功范例之一,笔者通过调研发现其在化解婚姻家庭矛盾方面发挥的积极作用,认为其在婚姻辅导方面的做法值得借鉴和推广。“徐汇区婚姻家庭危机中心”由徐汇区妇联牵头设立,设在徐汇区婚姻登记中心,该中心主要采取婚姻家庭纠纷调解、离婚心理咨询、离婚法律咨询的形式进行婚姻家庭危机干预。婚姻家庭辅导队伍主要通过政府购买服务或招募志愿者的方式,主要人员为心理咨询师、律师及社会工作者。辅导人员根据咨询者自愿原则,免费为咨询人员提供辅导。在调研过程中,接受访谈的心理咨询师向笔者展示了多个调解成功的案例,在这些案例中,工作人员首先对前来离婚登记的夫妻进行评估,如果认为其离婚意愿不强烈,则会推荐其至离婚心理咨询室,夫妻双方也可主动寻求婚姻辅导。心理咨询师对前来寻求辅导的当事人进行面对面的心理疏导,使当事人理性反思矛盾发生的原因,从而考虑复合。

最后,构建多元化的妇女权益保护组织,采取高效可行的妇女权益保护措施。结合我国国情,借鉴国外成功经验,加大各类保护妇女权益的社会团体的建设,在政府部门、不同系统之间形成高效协同的合作机制。1997年,欧洲各国开始在欧盟的主导下,由国家主导出台正式的防治针对女性暴力犯罪的对策。今天,所有的欧盟成员国以及大部分欧洲国家都已经建立了针对女性暴力犯罪的广泛协作应对措施,包括来自警察和刑事司法系统以及卫生和社会服务的支持。〔24〕See Consuelo Corradi: The lessons of history: The role of national—states and the EU in fighting violence against women in 10 European countries. Current Sociology p.1-18.例如,2005年英国皇家检察署(The Crown Prosecution Service)批准设立了第一个针对“特别家庭暴力”(specialized domestic violence)的法庭系统,这个系统旨在形成警察、检察官、法庭工作人员和受害者服务机构之间的合作伙伴关系,以便更好地保护家暴受害者的权益。〔25〕See Kelly L: Moving in the same or different directions? Reflections on recent developments in domestic violence legislation in Europe.In: Smeenk W and Malsch M (eds) Family Violence and Police Response: Learning from Research, Policy and Practice in European Countries. London: Ashgate, p. 83-103.1990年,在女权运动活动家们的资助下,意大利的米兰成立了第一个女性被害人庇护所;1994年反性暴力法正式施行;4年后,意大利政府开始推行“城市1 计划”(Urban 1 Plan),该计划旨在在意大利的8 个城市建立第一个全国性的反暴力网络。〔26〕Ibid.结合我国实际,在保护妇女权益的具体措施上,要发挥政府主导,联合各类非政府组织,建立维权窗口、妇女法律援助绿色通道、妇女权益保护团体等形式,重点吸纳女律师、女心理咨询家、女调解员等专业人员,发挥女性的天然亲和力,为受害女性提供切实有效的帮助。

四、结语

随着杀妻悲剧越来越多的上演,这些事件因残忍性和暴力性成为媒体关注的焦点,引起群众的广泛议论。在惊叹之余,我们更应当透过现象看到本质,这些杀妻案件反映的是大量存在于婚姻家庭中的犯罪危机,只有总结这些案件的特点与发案规律,不断地探寻悲剧产生的原因,并且针对原因制定合理的犯罪预防对策,才能从根本上减少悲剧的发生。