高校附属医院思政教育工作体系

温 静,赵 晶,简灿灿,余 震,范理宏*

(1.同济大学附属第十人民医院党委办公室,上海 200072;2.同济大学附属第十人民医院教学办公室,上海 200072)

党和国家历来高度重视教育中的思想政治工作,总书记在2016年全国高校思想政治工作会议中强调,要把思想政治工作贯穿教育教学全过程。中共上海市委办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》中,明确提出,承担教学任务的大学附属(教学)医院可积极探索设立教师思想政治工作部门。高校附属医院既有高校思政工作的“共通性”,也有其“特殊性”[1],除了接受高校思政课程学习外,医学生需要花费更多的精力进行临床实践等多环节培养,而在社会化实践过程中,带教教师、医患关系、社会人际关系等都会对医学生的思想稳定性产生影响。鉴于此,思政教育仅仅依靠传统的思政教师输出传统的思政课程显然不够。高校附属医院的思政教育必须进行体系化建设。本文从目前存在的问题出发,从师资队伍、课程建设、评价体系等几方面探索思政教育工作的体系化建设路径。

1 高校附属医院思政教育存在问题

附属医院临床教学作为医学人才培养的核心环节,担负着全程全方位育人的重担。既要在教育教学中注重专业素养与医德素养相结合,临床能力与医患沟通能力相结合,不断优化思政教育培养模式;又要结合学生思想特点和专业发展需要,将思政元素有效融入到理论学习和临床实践全过程中[2]。但随着医疗、社会环境的逐渐复杂以及医疗卫生事业改革的层层深入,附属医院的思政工作面临着来自各方面的问题和挑战。一是思政教育重视力度不够,偏重专业知识和临床技能的培养,多元协同的育人格局尚未形成。二是思政元素与专业联系不紧密。思政教育不仅未能紧密结合医学教育改革现实,还缺乏对学生职业道德、医德医风、法律法规以及心理健康的教育。三是思政教师师资队伍水平良莠不齐。少有教师能够结合专业课程特点,深挖其思政元素,将对学生情感、态度培养以及价值引领的思政元素融入到教育教学的各个环节中。

2 高校附属医院思政教育体系化建设

为了更好地践行加强公立医院党的建设,以及加强对医院思政教育的引领性,高校附属医院可增设思政工作部门,独立或者挂靠于教学办公室,成立思政教研室,设立教研室主任、副主任、教学秘书,梳理师资队伍、加强教师培养、研究课程设置、探索评价体系建设等。

2.1 师资队伍建设常规的高校思政教育工作由学校层面统一安排,主要是马克思主义、形势与政策等课程学习。由思政教研室在院内外教师中进行排摸,成立符合医院发展实际需求的思政教师库,并定期开展教育学习活动。

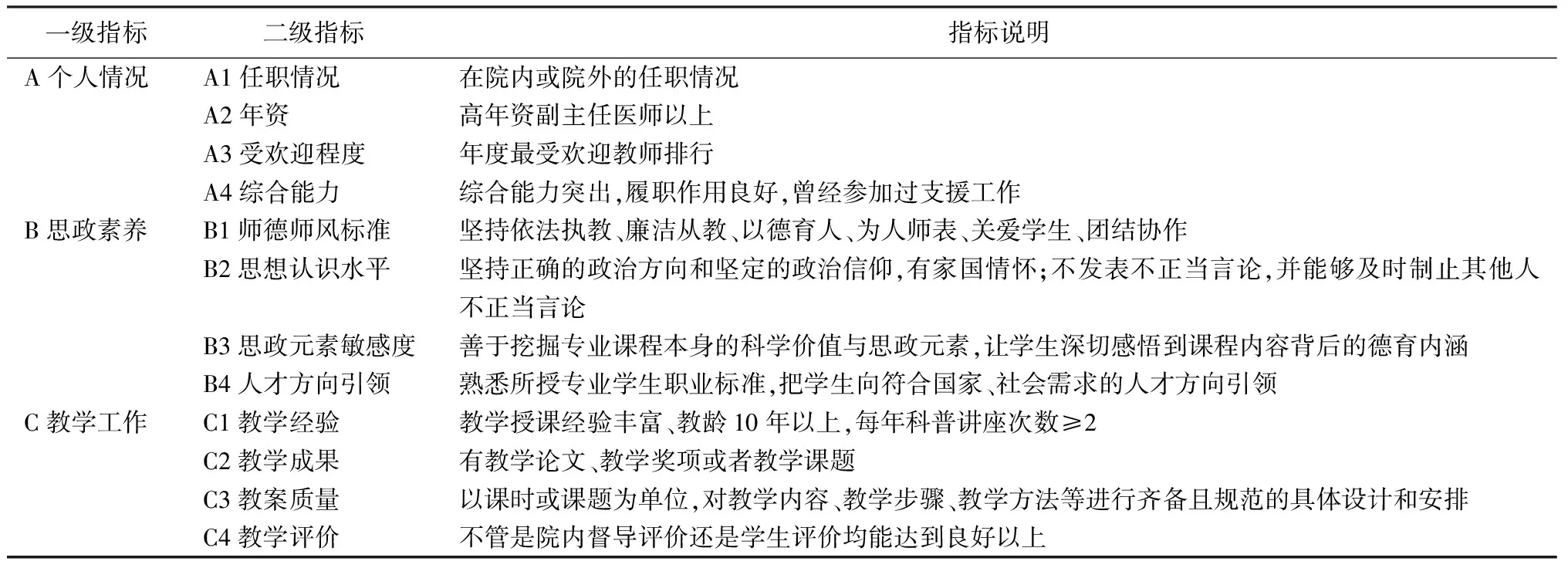

2.1.1 师资队伍选拔 资深的临床医生,特别是医学大家、科室主任凭借其高超的专业能力,是学生敬仰的“偶像”,他们在日常授课中对于正确价值观的输出,比传统的思政教师更具有说服力,学生会更自然内化于心,外化于行。为了建设一支综合实力相对较强的师资队伍,前期通过文献查阅等方式,对高校附属医院思政教师的选拔设置严格的要求,经过初筛选择一批优秀教师进入预备库,并通过教研室动员、本人同意后建立正式的教师资源库,后续开展教师培训、课程设置等工作。目前初步建立由个人情况、思政素养、教学工作3项一级指标、12项二级指标构成的附属医院思政教育师资队伍的选拔指标体系(含指标说明) ,所有临床科主任、教研室主任都纳入思政教师资源库(表1)。

表1 附属医院思政教育师资队伍的选拔指标体系

2.1.2 师资队伍培训 附属医院思政区别于高校思政工作的“特殊性”之一就在于附属医院的教师专业素养较高、思政经验较少。因此科学系统的思政素养培训是充分实现师资价值的重要环节,医院组织教师参加上级管理部门的统一培训,例如思政理论轮训、课程思政专题培训、思政人文课程授课技巧培训等,邀请国内著名教授来院授课,外派优秀教师赴北大医学院、复旦医学院、湘雅医学院等著名高校实地学习,组织思政专题教学比赛,激发教师在专业课中挖掘思政元素的能力和思政素养,将日常的理论课、见习课、实习课、带教的日常全部工作纳入思政教学的平台,着力提高思政元素的院内敏感度,达到教学相长的目标。

2.1.3 教师思政建设 良好的约束机制是促进教师加强对学生思想政治教育的重要手段。当前,随着医学教育改革实践的深入,要着力推动附属医院“课程思政”由随意性、暂时性向规范化、制度化和长期化发展[3]。第一,加强过程管理监督和绩效考核评价外,制定《关于加强和改进高校附属医院师德师风建设的意见》,把立德树人的成效作为教学工作的根本标准,把师德师风作为评价师资队伍的重要标准。第二,全体教研室发挥组织协调功能。认真制定“思政工作”实施方案,细化工作目标任务,医院与各教研室主任签订《教师思政建设责任书》,明确规定临床兼职教师职业行为准则、临床兼职教师师德失范清单,将工作责任压紧压实。

2.2 课程建设教育部于2019年提出推动思政课改革创新,延伸“思政”概念的内涵和外延,提出大思政概念,包括思想政治、人文、价值观、祖国文化、家国情怀等内容。高校附属医院作为人才聚集地,有丰富的医学大家,背靠高校,有丰富的文法等通识课程资源,有开展“大思政课”的先天条件。

2.2.1 医学生全周期课程设置 打造医学生全生命周期思政课程体系,将本科生、研究生、规培生全部作为培养对象。并根据不同学生在不同阶段的需求特点,为其选择打造内容侧重不同的课程,采用线上线下相结合的方式分层分类培训,对于本科生,重点加强党性教育、提升医患沟通技巧和人文修养;对研究生、规培生重点加强党性教育着力提升其党性教育、职业规划、国学修养。

2.2.2 创新课程模式 案例医院探索“附属医院思政金课程”,打破长期以来思想政治教育与专业教育相互隔绝的“孤岛效应”,将立德树人贯彻到教学全程,使各类课程与思想政治理论课同向同行。一是课程思政,在本科生、研究生专业课程中贯彻思政理念,充分发挥医学大家、科主任、优秀资深教师在学生群体中的价值观引领作用,在专业课程中,特别是专业课总论中加入思政元素,将传授专业知识或技能为主的专业课教学活动作为思政价值观引导的有效平台,通过师生对话交流、共情感知进行知识分享,潜移默化地将知识分享上升为价值观念的引领。二是思政课程,在专题课程中夯实思政素养。这部分是思政教研室一直主抓的工作,每月设置一个主题开展“思政金课程”的授课活动,重点将学生的专业学习和科学研究放到国家战略和人民期望中来思考和定位,充分挖掘专业课程背后的人文关怀、核心价值观、家国情怀等。三是榜样典型融入思政。充分发挥榜样的示范效应。在医院专业课的教学实践中,通过医学领域先进事迹再现、典型代表访谈等形式,展现一代又一代医疗从业者不忘初心、执着坚守的传承力量和勇于担当、无私奉献的精神风貌。

3 评价体系

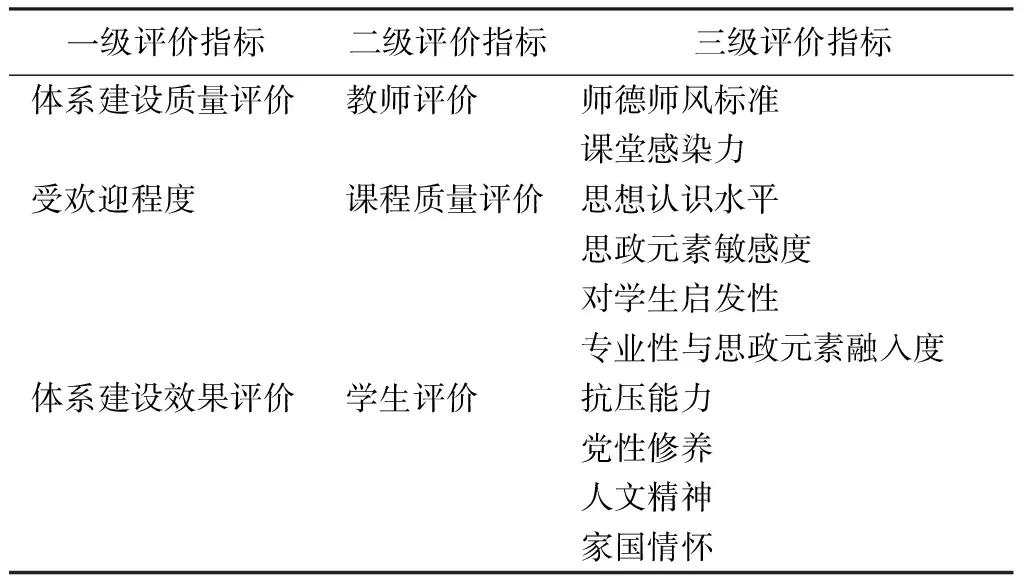

3.1 评价指标体系作为一个创新性的教育工作体系,在完成前期架构后,及时进行科学的跟踪评价对于体系的完善具有一定的重要性,不仅可帮助教研室及时调整师资队伍、课程设置、教学形式等,还能检验工作体系的有效性以期达到更优的效能[4]。通过文献查阅,建立高校附属医院思政教育工作体系的评价指标(表2)。

表2 附属医院思政教育综合评价体系指标

3.2 评价方式为了做到评价结果的科学性与客观性,可采用定性与定量评价相结合、过程性评价与结果性评价相结合、多元评价等基本原则。

3.2.1 定性与定量评价 定量研究方法采用李克特(Likert scale)评分量表对考核指标进行打分,例如对“专业性与思政元素融入度”进行5级量表评分,分数为5~1分,相对应的等级分别是融入度高、融入度较高、融入度一般、基本未融入和未融入。此外,对于小部分不可量化的考核指标,可采用定性的访谈法对接受课程教育的学生进行抽样调查。

3.2.2 过程与结果评价 过程性评价主要是通过对教师的评价、课程质量的评价,对思政教育体系建设阶段性成果进行评价。其目的是为了及时对师资队伍的选拔方向和培养方向、课程内容设置等方面及时进行微调整。结果性评价主要是采用对比研究的方法,对受教育对象在学习前后的思想情况、个人修养等方面进行前测结果和后测结果进行对比研究,其结果主要用于检验教育体系的有效性,及时反馈意见和建议以待不断完善整个体系建设。

3.2.3 多元性评价 多元性评价主要是为了保证评价体系更具客观性。思政教育体系多元评价主体包括院内督导评价、学生评价、社会评价等几方面。医院思政教研室可邀请退休教师、专科教研室主任等人员形成督导组,定期对教学质量进行督导[5];学生评价主要是针对教师以及课程质量进行评价,并且通过填写自我评价表的方式,对个人接受思政教育前后的抗压能力、党性修养、人文精神、家国情怀等方面进行自我对比评价;社会评价主要是针对学生接受思政教育后,其抗压能力、党性修养、人文精神、家国情怀等方面是否得到有效提升。