已婚女性劳动参与、家庭地位与消费行为*

肖国安,易雨瑶

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

一、引言

近年来,中国经济增长下行压力不断增大,受新冠肺炎疫情的影响,GDP增长率已由2010年的10.6%下降到2020年的2.3%。(1)数据来源于中国统计局官网。加快构建以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局已成为社会各界的共识。这意味着中国的经济增长需要从主要依靠投资和出口拉动的传统模式转移到主要以消费需求拉动的新型模式上来。据图1所示,近30年来中国经济变化趋势呈现出两个非常重要的特征:一是中国的居民消费率较低,截至2018年,世界的整体消费率为57.68%,而中国的仅为38.52%(2)数据来源于世界银行World Bank。;二是中国女性劳动参与率与居民消费率具有大体相同的下降趋势(3)数据来源于中国妇女社会地位调查。,而男性劳动力的参与率相对持续稳定在较高水平(4)数据来源于世界劳工组织International Labour Organization,ILO。。

图1 GDP增速、居民消费率与女性劳动参与率变化趋势

那么,中国女性劳动参与和家庭消费行为之间是否存在必然联系呢?已有研究表明,随着居民家庭收入水平的提高,已婚女性参与社会劳动已不再是家庭谋生的必要手段,在“男主外女主内”的传统观念影响下,女性劳动力可能大量退出劳动市场(姚先国等,2005)[1]18-27。同时,劳动力市场对女性劳动力的歧视、劳动报酬在两性间的分配不均,也使已婚女性的劳动参与意愿下降。那么,随着已婚女性劳动参与率的下降,是否会通过影响家庭收入继而影响居民消费行为呢?基于此,本文尝试从女性家庭地位以及收入视角出发,探讨女性劳动参与对家庭消费的影响机制和效果。

二、文献综述

针对女性劳动参与和居民家庭消费之间关系的研究,部分学者从消费函数理论出发,认为居民就业可以通过提高家庭收入来影响消费行为(温兴祥,2019),[2]95-107且不同类型劳动群体的消费存在差异,例如技能劳动群体的消费水平整体上高于非技能劳动群体(袁礼等,2017)。[3]95-107

一般而言,当女性取得较高的家庭地位后,家庭的消费模式会更多受到女性消费习惯和消费偏好的影响。胡静(2010)采用相对教育、相对家务劳动时间以及相对收入作为衡量女性家庭地位的变量,[4]3-9发现在中国农村,妻子的教育水平越高,花费在孩子的教育和衣服支出上的比例就越大,且女性比男性更偏向于高品质的消费类型,对应马斯洛需求层次中更为高级的消费层次(胡万钟,2000)。[5]25-29文建东等(2019) 指出,在同等条件下女性消费者购买奢侈品的概率比男性消费者高出22%,[6]128-136这是由女性消费者爱美的内在特征决定的,其奢侈品消费的需求主要与物质追求、美好生活追求、自我价值追求、自我馈赠追求等相关(张梦霞,2006)。[7]23-29任慧玲等(2019)发现女性消费呈现以下特征:个性化、审美化、时尚化,且追求商品符号价值与奢侈消费。[8]73-83李承政等(2012)认为65%的女性消费者会花掉60%或以上的月薪。[9]49-56中国女性逐渐成为消费力量的核心。

另外,女性家庭地位对子女的受教育年限有显著的正向作用,而且存在子女性别差异,母亲家庭地位越高的家庭,女孩能够拥有更好的教育水平(王智勇,2006)。[10]110-121且当家庭性别平等或家庭中女性权力较大时,家庭对子女的教育和健康消费方面有更高的支出(李聪等,2014)。[11]22-29基于此,本文尝试从女性家庭地位的角度出发,分析已婚女性劳动参与对家庭消费的影响机制。

三、理论分析和假设

(一)基于绝对收入理论的影响机理研究

根据凯恩斯绝对收入理论和劳动价值论可知,消费是收入的函数,而收入是劳动的函数。家庭成员就业结构和类型的差异通过家庭总收入来影响家庭消费行为。当家庭中有更多的已婚女性参与市场化劳动时,势必会为家庭带来更多的经济效益,从而扩大居民的家庭消费规模。基于此,本文假定:

H1:女性劳动参与会通过家庭收入的增加而影响家庭消费行为。

(二)基于女性家庭地位的影响机理研究

女性的工作状态常被视为影响女性家庭地位的重要因素或作为女性家庭地位的代理指标(Avineni,2013)[12]224-228。究其原因,一是参与工作的女性可以为家庭提供可量化的经济贡献;二是女性参与市场劳动可以在一定程度上获得经济的独立自主,对配偶的依附减少;三是当女性参与工作时,会有更多的社会参与及人际交往,其拥有的社会地位会为其带来更高的家庭地位。当女性取得较高的家庭地位后,家庭的消费模式会更多受到女性消费偏好的影响。鉴于此,本文假定:

H2:女性劳动参与会通过家庭地位的提高而影响家庭消费行为。

(三)关于女性劳动力参与对居民消费行为的影响效果异质性研究

根据消费类型偏好的性别差异,女性消费者有较高的物质追求、美好生活追求、自我价值追求和自我馈赠追求。女性就业可能会使家庭的消费结构偏向于享受型和发展型消费。此外,已婚女性的消费偏好还受到孩子个数、城乡差异、受教育程度和家庭收入水平等因素的影响。因此,本文做出如下假定:

H3:已婚女性劳动参与会使家庭消费结构发生变化。

H4:已婚女性劳动参与对家庭消费行为的影响存在个体异质性。

四、数据、变量与模型选择

(一)数据来源及处理

本文使用的数据来源于2017年中国家庭金融调查(China household finance survey,CHFS)。在剔除不适用及不合理数据后,得到17 519个有效样本,其中,农村和城镇样本分别为5 588个和11 931个。

(二)计量模型设计

Yi=α+β×FLPi+θ×Xi+εi

(1)

Yi表示第i个家庭的消费行为,并从消费水平和消费结构两个不同的方面进行测度。消费水平为第i个家庭的消费总额取对数;消费结构包括恩格尔系数和消费升级率。FLPi表示第i个家庭的已婚女性劳动参与虚拟变量,若参与市场化劳动,则取值为1,否则取值为0。Xi为控制变量,εi为残差项,α、β和θ为影响系数。

(三)变量说明

1.被解释变量。本文从消费水平与消费结构两个方面对家庭消费行为进行测度:(1)参照田子方(2020)的研究方法,采用总消费量的对数作为家庭消费水平的衡量指标,并进行5%的两端缩尾处理。[13]132-150(2)家庭消费结构。一是恩格尔系数,本文的计算方式为食物支出金额占家庭总消费的比重,数值下降意味着消费结构提升(程莉等,2016)[14]11-18;二是消费升级率,本文取发展和享受型消费(5)指交通通信、医疗保健和文教娱支出、家庭设备用品及其他商品与服务支出之和。占总消费的比值作为消费升级率代理指标(李旭洋等,2019)[15]145-160。

2.解释变量。本文的解释变量是女性劳动参与(LFP)。参照马双等(2017)的做法[16]153-168,将最近一周内参与工作,且年龄在20~55岁范围内的已婚女性视为已婚女性劳动参与,对其取值为1,否则为0;把因季节性原因或临时假期等没有在岗位的个体也计入劳动参与中。劳动参与率(laborforceparticipaterate,LFPR) 作为稳健性检验中的解释变量,指家庭中参与市场化劳动的个体数除以法定工作年限范围内的个体数。

3.中介变量。(1)家庭收入的取值方法是家庭总收入取对数;(2)家庭地位则以“户主是否为女性”来度量。在CHFS数据库中,“户主”在问卷中对应的是“您家经济来源的主要承担者或家庭主事者”。许多学者认为,女性家庭地位的衡量主要体现在女性的家庭议价能力和家庭事务决策权上(李仲武,2020)[17]44-56。同时户主身份也是女性家庭地位的体现(庄岩,1993)[18]12-18。因此,本文选取CHFS中“户主”性别是否为女性来代理女性家庭地位。

4.控制变量。(1)家庭特征变量:包括家庭规模、是否有房、存款、老龄抚养比(65岁以上人数比例)、少儿抚养比(15岁及以下人数比例)、医疗保险参与率、养老保险参与率、自评健康不佳人数比例、是否有未婚男孩和城乡差异(尹志超等,2019)[19]165-181。(2)女性个人特征变量:包括年龄、学历、是否为党员以及配偶工作状态。考虑到生命周期效应,在此部分引入年龄的二次项作为代表年龄差异的控制变量。(3)地区特征变量:包括社区同年龄阶段的平均女性劳动参与率,以及社区人均消费。

从表1可知,女性劳动参与的比率大概在68.7%左右,而其配偶的就业比例为87.6%,可见中国女性劳动力市场还有很大发展潜力。平均家庭恩格尔系数为0.322,根据国际标准范围的认定,接近0.3的“富足”标准线,且平均消费升级率达到了0.415,说明当前中国居民的消费需求不再局限于温饱。另外,从只有13.9%的女性户主率来看,女性的家庭地位还有待提高。

表1 各变量的描述性统计

五、实证检验及结果分析

(一)内生性分析

由于遗漏变量及自选择等问题的存在,本文采用IV-2SLS方法进行回归分析以克服内生性问题。参考Neumark et al.(1998)的研究结论,女性劳动参与决策与其他女性是否参与劳动力市场呈正相关关系[20]157-183,因此,本文采用同一社区、同一年龄段的已婚女性的平均劳动参与率作为家庭已婚女性劳动参与的工具变量,选取的年龄段为20~30岁、31~40岁、41~50岁、51~55岁(尹志超等,2019)[19]165-181。

(二)实证结果分析

表2描述了在不同测度方式下家庭女性劳动参与对家庭消费行为的影响。第(1)列是对家庭总体消费水平的回归结果,影响系数为0.084 3,第(3)列是对现代消费结构的影响,系数为0.060 6,第(5)列是对恩格尔系数的影响,系数为-0.046 8,且都在1%的水平上显著,可见女性劳动参与可以促进居民家庭消费水平的升级和消费结构的优化,H3得到验证。

表2 整体回归结果

表2中第(2)(4)(6)列显示的是IV-2SLS的回归结果。从Durbin-Wu-Hausman检验结果来看,在三种消费水平的衡量视角下P值均小于1%,拒绝模型解释变量均为外生性的假设,确认使用工具变量的必要性。另外,同一社区、同一年龄段的已婚女性的平均劳动参与率对家庭消费行为的影响在1%的水平上显著,其中对家庭总消费的影响系数为0.055 6,对家庭消费升级率的影响系数为0.037 8,对恩格尔系数的影响系数为-0.039 2。且一阶段F值远大于10%的临界值16.38,此时可以认定不存在弱工具变量的问题(陈强,2014)[21]135-168。综上,本文的工具变量选取是合理且有效的。

(三)稳健性检验

1.更换数据来源。为弥补主回归使用截面数据的不足,此部分以CHFS2015年的数据进行稳健性检验。整理后共有21 666个样本。女性劳动参与的整体均值为0.683,与CHFS2017年的数据较为接近。回归之后得到的女性劳动参与对家庭总消费的回归系数为0.089 1,且在1%的水平上显著。

2.改变解释变量的取值方式。保留户主和家庭信息后得到户主样本共16 031个。解释变量中一是家庭中是否有20~55岁的已婚女性参与市场化劳动。如果户主所在的家庭中没有女性劳动力参与则取值为0,否则取值为1。回归结果显示家庭中是否有女性劳动参与对家庭消费总支出有正向影响作用,影响系数为0.078 9,且在1%的水平上显著。二是将解释变量替换为家庭中参与劳动的已婚女性劳动力个数,经过回归后发现其影响显著为正。皆与基准回归结果一致。

(四)影响机制检验

为检验第二部分的理论假设,本文借鉴温忠麟等(2004)提出的中介效应检验方法[22]614-620,构建以下模型检验女性劳动参与影响家庭消费的机制。

Mi=α+β×FLPi+θ×Xi+εi

(2)

Yi=α+β×FLPi+δ×Mi+θ×Xi+εi

(3)

模型(2)为验证女性劳动参与对中介变量Mi的影响,Mi1为第i个家庭的总收入取对数,Mi2为第i个家庭的女性家庭地位指标,即“户主是否为女性”。模型(3)为中介变量Mi对家庭消费行为Yi的影响过程,εi为残差项,α、β和θ为影响系数。

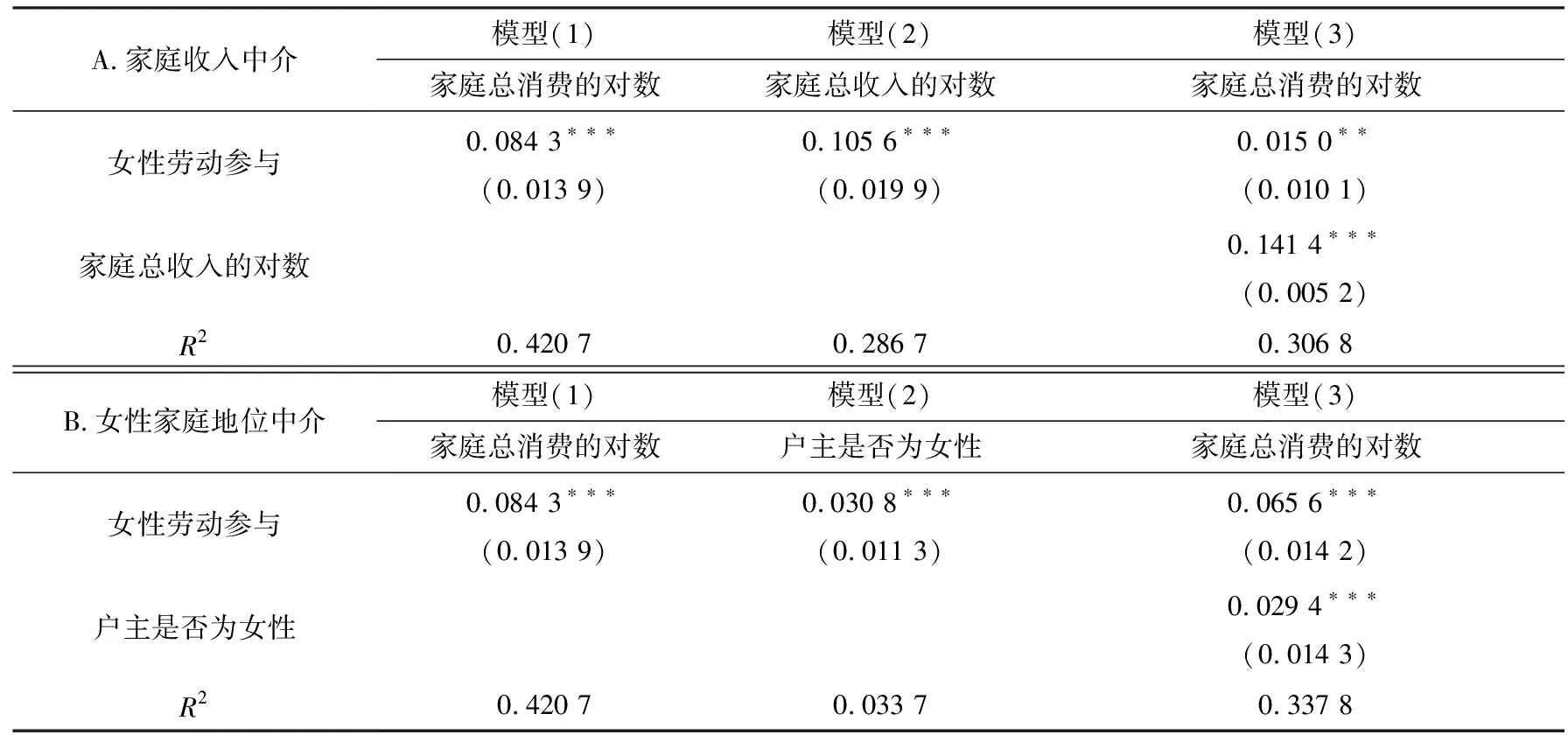

1.“家庭收入”中介机制的检验。表3的“A.家庭收入中介”部分,模型(2)中女性劳动参与对家庭总收入的影响系数为0.105 6,且在1%的水平上显著;模型(3)在加入“家庭总收入的对数”的中介变量后,家庭总收入对家庭总消费的影响系数为0.141 4,女性劳动参与对家庭消费的影响系数从模型(1)的0.084 3减小至模型(3)的0.015,且在5%的水平上显著,这说明“家庭收入”在女性劳动参与影响家庭消费行为的传导过程中存在部分中介效应,H1得到验证。

2.“女性家庭地位”中介机制的检验。将Mi21设定为第i个家庭的“户主是否为女性”,是则赋值为1,否则为0。回归结果如表3的“B.女性家庭地位中介”部分所示,模型(2)中的女性劳动参与对“户主是否为女性”有显著影响且系数为0.030 8,这说明女性劳动参与的确可以在一定程度上显著提高其家庭地位;在模型(3)中加入“户主是否为女性”的中介变量后,“户主是否为女性”对家庭总消费的影响系数为0.029 4,女性劳动参与对家庭消费的影响系数从模型(1)的0.084 3降低到模型(3)的0.065 6,这说明“女性家庭地位”在女性劳动参与影响家庭消费行为的传导过程中同样存在部分中介效应,H2得到验证。

表3 中介变量回归

(五)异质性分析

本部分从异质性角度考察已婚女性劳动参与对家庭总消费的影响。结果显示:(1)从未成年孩子个数来看,当且仅当家庭只有1个孩子时,女性劳动参与对家庭消费总支出的影响显著,且系数为0.034 2,说明母亲的工作收入大部分都投入到了独生子女的教育中。当孩子个数过多时,抚养时间对母亲工作时间的挤出会降低母亲工作参与对家庭消费的贡献。(2)从城乡居住地的差异来看,城市女性的工作参与对家庭消费的影响系数为0.084 3,农村则为0.079 9,且都在1%的水平上显著。(3)从家庭收入的分类情况来看,高收入家庭(收入在前25%)女性劳动参与对家庭消费的影响系数为0.058 2,且在5%的水平上显著,中等收入(收入在中间50%)家庭为0.113 7,低收入家庭(收入在后25%)为0.056 7,且都在1%的水平上显著。可见中等收入家庭已婚女性劳动参与的家庭收入效应和家庭地位效应更强烈。(4)从已婚女性的受教育程度来看,当女性的学历在初中及以上时,其劳动参与对家庭消费行为在1%的水平上显著为正。综上,H4得到验证。

(六)进一步分析

为检验已婚女性劳动参与对家庭消费结构的影响,本文选取了影响最为显著的“教育消费”作为进一步的分析对象。本文将CHFS数据中的“教育消费”与“教育外消费”(总消费减去教育消费)对数化后进行对比研究,结果显示,已婚女性劳动参与对教育消费的回归系数为3.576,且在1%的水平上显著;而已婚女性劳动参与对教育外消费的回归系数为-0.039 4,同样在1%的水平上显著,这说明已婚女性对孩子教育的重视和过多的教育投入,会对其他类型的家庭消费产生挤出效应。另外,城乡差异对教育消费的影响仅在10%的水平上显著,但对教育外消费,城乡差异的影响系数为-0.049 6,且在1%的水平上显著,这说明城乡的消费差异主要体现在教育之外的支出,农村和城市的家庭对于子女教育都极为重视。

六、研究结论与政策建议

本文验证了“家庭地位”在已婚女性劳动参与对家庭消费行为的中介作用,以及已婚女性的劳动参与对家庭消费结构升级的促进作用。发现已婚女性劳动参与对家庭消费行为的影响存在个体异质性,其中对中等收入家庭消费行为的影响比高收入家庭和低收入的更为强烈。且对独生子女家庭消费行为的影响比无子女家庭和多子女家庭的更为强烈。对于一般家庭而言,较高的教育成本会对其他类型的家庭消费产生挤出效应。

根据以上结论,本文提出的政策建议是:第一,政府须强化政策引导,营造有利于女性就业和充分发展的社会文化环境,完善女性就业相关的社会保障制度,消除就业的性别歧视,推动经济增长与社会公平。第二,繁重的家务劳动是引起已婚女性劳动参与率下降的一个重要因素。政府应积极采取措施,发展各种形式的社会化的家庭服务,促进家务劳动社会化,既为广大的女性创造大量就业岗位,也使已婚女性摆脱家务劳动的困扰,不断提高市场化劳动参与率。第三,政府应更多地关注中等收入家庭的女性就业问题,开展具有市场导向性的就业培训和“订单式”的定向培训,对有创业意愿的妇女专门组织创业培训,鼓励她们在实践中提高就业能力和竞争能力。第四,家庭子女教育消费压力过大,挤出了非教育消费,政府应大力发展义务教育,努力实现教育公平,进一步促进经济社会协调发展。