全球旅行和接触限制对减缓COVID-19 疫情大流行作用的评估

赖圣杰*,Nik W. Ruktnonhi b,*,Alssnr Crioli ,Corrin W. Ruktnonhi ,Jssi R. Floy ,Olivi Prospr ,张弛,杜向军,杨维中,Anrw J. Ttm *

a WorldPop, School of Geography and Environmental Science, University of Southampton, Southampton SO17 1BJ, UK

b Population Health Sciences, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, USA

c Department of Mathematics, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, USA

d School of Public Health (Shenzhen), Sun Yat-sen University, Shenzhen 510275, China

e School of Population Medicine and Public Health, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China

1. 引言

新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情大流行已导致不断演变的全球性公共卫生和经济危机[1-3]。在有效的疫苗得以广泛使用并实现群体免疫之前,医疗和公共卫生领域主要采用非药物干预措施(NPI)来缓解COVID-19疫情大流行[4-6]。各国实施了旅行限制和保持社交距离的干预措施,从而隔离疫情的“热点”区域,并最大限度地减少感染者与易感人群之间的接触[7-10]。这些干预措施旨在抑制此次疫情大流行的高峰,延缓下一波疫情的到来,保护医疗卫生服务能力,并降低COVID-19引起的发病和死亡率[10-13]。

旅行限制和保持社交距离措施的实施,结合大规模检测、接触者追踪和个人卫生行为等其他干预措施,可能已大幅减缓了2020年上半年各国COVID-19的传播速率,并压低了流行曲线[7-9,14]。然而,由于不同地区实施这些旅行和人员接触限制措施的时间和强度各不相同,这些措施在全球尺度上的有效性仍有待研究[15,16]。此外,为了尽量减少疫情期间采取的全面封锁或旅行限制措施的社会经济影响,放宽这些干预措施,对于防止疫情复燃和再次封锁也很重要。例如,中国已经度过了第一波COVID-19疫情,并全面取消了在2020年1月下旬至3月上旬严格实施的全国旅行管控措施[17]。然而,过早和突然取消各国缺乏协同的干预措施,可能会导致下一波疫情更早地到来[18-21]。如欧洲疫情的复燃和第三次封锁。一个国家的疫情暴发可能会导致另一个国家因病例输入引起疫情[12,22]。然而,很少有研究采用全球旅行和人员接触措施的定量测量指标,分析在缺乏疫苗或有效治疗的情况下,应如何以及何时实施或取消旅行和人员接触限制的干预措施[18,19]。为了回答这些问题,我们应该开展研究以测量和评估各国干预措施及潜在放松策略的有效性,从而指导当前和未来COVID-19或其他大流行的应对[23]。

从移动设备获取的汇总后的匿名人口流动数据,提供了人群出行模式和人员接触水平的近似测量指标,在COVID-19疫情大流行期间得到了广泛的应用[24-26]。这些手机定位数据提供了人群在不同地点和时间流动模式变化下的信息,从而帮助改进疫情的干预策略[27-30]。本研究采用人口流动数据,衡量在2020年COVID-19第一波疫情大流行期间,135个国家和地区实际的人员出行水平和干预措施持续时间。然后,构建集合种群传播模型:①模拟COVID-19在这些研究地区的传播;②评估旅行限制和保持社交距离干预措施的相对有效性;③分析各种放松策略的影响。此外,为了给医疗卫生资源的准备工作提供证据,本研究根据不同人口、地区和季节,进一步评估了特定年龄人群的重症和危重症COVID-19病例的潜在数量。

2. 方法

2.1. 基于手机数据的人员旅行和接触限制措施的量化指标

本研究从谷歌和百度分别获取了汇总后的匿名人口流动数据集,用于近似测量在COVID-19疫情大流行早期,不同地区和时间的人员旅行和接触干预措施强度。

2.1.1. 谷歌数据

谷歌COVID-19人员流动研究数据集,包含匿名的人员出行数据。该数据来自已经打开手机定位功能的用户,默认情况下该设置处于关闭状态[31]。这些数据类似于Google地图中用于展示某些地点繁忙程度的数据——有助于确定某一地区何时人员最多、最拥挤。该数据集包含了2020年1月5日至5月30日期间S2地理单元格之间的汇总的人员流量。每个S2单元格代表地球表面的一个四边形,并方便对地理数据进行有效索引[32]。该数据集由英国南安普敦大学的研究人员根据数据共享协议的条款进行分析。先前的研究已详细介绍了如何生成这个匿名的数据集[23,31,33,34]。

本研究共有134个中国大陆以外的国家或地区的国内人口流动数据,并且其中104个国家的人口流动数据包括了国际人口流动数据。由于谷歌在生成这个数据集时,采取了保护用户隐私的算法,因此在疫情期间的旅行限制下,在人口流动越少的地区,会有越多的S2单元格数据不被纳入。为了避免可能引入的偏移,本研究将每个国家每周累计的人员流出量除以2020年1月5日至5月30日期间具有人员流出数据的S2单元格的数量(每个单元格仅计算一次)。

为了使数据在不同国家和不同暴发阶段具有可比性,本研究使用COVID-19疫情暴发之前的“正常”人口流动数据,进一步标准化了采取旅行限制和保持社交距离干预期间的人口流动数据。由于疫情早期与中国大陆毗邻的亚洲其他国家/地区较早发现COVID-19疫情输入病例,故这些国家比其他国家更早地实施了旅行和人员接触干预措施。因此,本研究将亚洲7个国家/地区(中国香港特别行政区、印度、日本、韩国、新加坡、泰国和越南)在2020年1月26日至5月30日期间的境内外人员每周流出量,除以2020年1月5日至25日三周内的平均人员流量,进行标准化。对其余127个国家/地区自2020年2月16日以来的人员流出量,以2020年1月5日至2月15日期间的人员平均流动水平作为基准,进行标准化。

2.1.2. 百度数据

为了量化COVID-19疫情大流行期间中国大陆地区不断变化的人口流动模式,本研究采用来自百度基于位置服务的2020年中国大陆地市级(342个城市)的每日人口流动数据[35,36]。百度提供了手机用户使用相关应用程序时每日超过70亿次的定位请求,并在网上公开共享了每个地市级之间汇总后的和去隐私化的每日出入流量(出行指数)。在先前的研究[9,27]中,这些数据已被用于了解COVID-19疫情大流行之前和期间的人口流动模式[35]。为了获取全国的人口流动水平,我们计算了2020年1月5日至5月2日全国各地市的平均每日人员流出量。由于武汉市的“封城”和旅行限制措施于2020年1月23日实施,因此本研究采用2020年1月5日至22日期间的平均人员流出量,对1月23日以来的每日人员流量进行标准化,从而分析人员出行减少随时间变化的情况。

2.2. 估计有效再生数

为了解释严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARSCoV-2)在不同地区的传播能力的差异,在实施旅行和保持社交距离的干预措施之前,我们计算了不同国家或地区的再生数(与一名感染者相关的平均新感染人数)。然后将其用于模拟COVID-19传播并评估跨地区和时间的各种干预和放松方案的有效性。

2.2.1. COVID-19 病例数据

我们使用了欧洲疾病预防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)收集的、截至2020年5月4日全球各个国家/地区报道的每日确诊COVID-19病例数据[37]。中国大陆地区截至2020年5月2日报道的基于发病日期的COVID-19确诊病例数据来自中国国家卫生健康委员会[38]和中国疾病预防控制中心[39]。中国香港特别行政区和澳门特别行政区的COVID-19发病数是根据中国香港特别行政区卫生署卫生防护中心(Centre for Health Protection, Department of Health, Hong Kong SAR, China)[40]和中国澳门特别行政区卫生局(Bureau of Health, Macau SAR, China)[41]的个案数据汇总的。

2.2.2. 校正数据的报告延迟

为了构建COVID-19传播的数学模型和估计在采取旅行和人员接触干预措施之前的传播参数,我们估算了每个国家或地区在采取这些干预措施前的COVID-19病例的有效再生数(Re)。由于病例报告数据与真实的病例数据之间存在误差(由疾病潜伏期和病例报告延迟所致),因此基于病例报告数据估计的Re可导致在COVID-19传播模拟过程中,参数的任何变化和干预效果的评估都被延迟。为了减少Re因报告数据延迟导致的潜在偏倚,对于每个国家,我们基于潜伏期和发病日期至报告日期延迟的后验分布,进行了随机抽样,从而将每个病例报告日期转换为可能的感染日期[42]。通过1000次抽样,每个确诊病例将产生1000个可能的感染和发病日期。然后,我们根据每次抽样的潜在感染日期生成每日病例数并绘制流行曲线,然后估计在实施旅行和接触限制措施前的Re值。本研究采用2020年1月23日之前武汉市的COVID-19疫情流行病学数据,其中潜伏期为对数正态分布[平均为5.2 d,95%置信区间(CI)为4.1~7.0 d],发病日期至首次就诊/报告时间差服从Weibull分布(平均为5.8 d,95% CI为4.3~7.5 d)[43]。

2.2.3. 人员出行和保持社交距离干预的实施时间

每个国家的非药物干预措施实施时间来自联合国人道主义事务协调办公室评估能力项目组(Assessment Capacities Project of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)整理的数据集[44]。该数据集汇集了各国政府为应对COVID-19疫情大流行而采取的措施。该数据集包括从不同数据源收集的二手数据,主要分为5类:封锁、保持社交距离、(国际)旅行限制、公共卫生措施,以及其他社会和经济措施。由于本研究侧重于人员出行和接触相关的干预措施,因此我们提取了每个国家/地区实施封锁、保持社交距离和(国际)旅行限制措施的最早日期,用于本研究。

2.2.4. 估计有效再生数

基于先前研究[45]采用的指数增长(EG)方法,我们初步估计每个国家/地区在旅行限制或封锁之前的初始再生数。我们假设疫情早期的流行曲线在未采取人员出行和接触干预措施的时候呈指数增长。在病毒流行的早期,初始再生数与指数增长率有关,用τ表示[46]。指数增长率是通过新感染人数的平均变化来衡量的。因为病例报告数据是整数值,所以我们采用泊松回归估计此参数[47,48],即有效再生数Re可估计为:

式中,M表示生成时间分布的离散矩量母函数。该时间分布的生成通常是通过直接计算一个人被感染的时间至其感染他人的时间间隔而获得的。由于本研究无法直接计算生成时间,因此将其替换为服从Weibull分布的病例序列间隔[平均为7 d,标准差(SD)为3.4 d]。该分布来自武汉市疫情初期的估计值[43]。基于上文校正后的报告延迟的流行曲线,我们采用统计软件R中的“R0”分析包[46],估计每个国家或地区实施干预措施前的Re。如果某个国家缺失干预日期,则选择首位病例报告至2020年5月2日前病例报告最多的日期之间的流行曲线估计Re。为了避免对低水平传播或病例数据较少地区产生不准确估计,根据先前的研究[49],我们对截至2020年4月28日病例报告数大于或等于500例的国家/地区,采用各自的流行曲线,估计第一波疫情的初始Re。对于病例数少于500例的国家,我们使用来自其他国家Re的中位数[2.4,四分位距(IQR)为2.0~2.8]。为避免高估疫情的传播,在COVID-19疫情传播的模拟中,对于那些初始Re值高于3的国家,我们将其替换为3。附录A中的表S1列出了本研究估计的各个国家或地区的初始Re值,并提供了95% CI。

2.3. 模拟COVID-19 传播

为了评估不同旅行限制和保持社交距离干预措施对缓解COVID-19疫情流行和避免疫情复燃的有效性,我们采用了复合种群流行病学模型(模型程序可从https://github.com/wpgp/BEARmod下载),以模拟COVID-19疫情在2019年12月1日至2020年12月31日的13个月内,在135个国家和地区的可能传播情况。

2.3.1. 模型框架

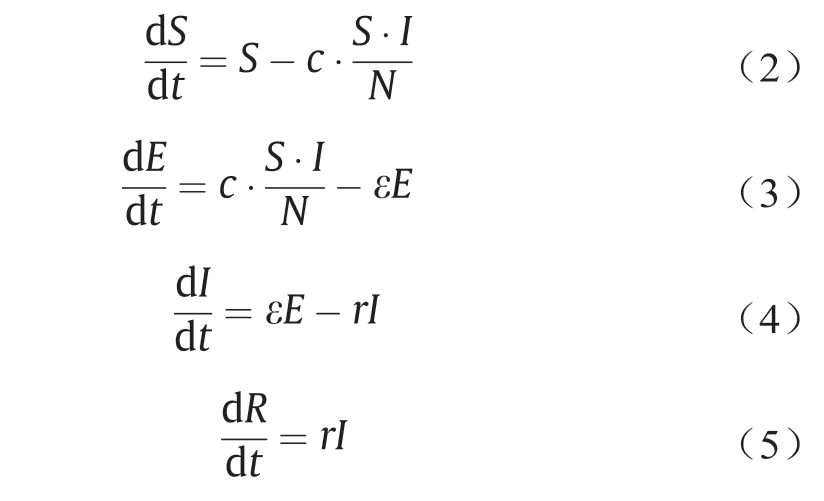

我们使用先前构建的易感-暴露-传染-移除(SEIR)流行病学模型框架,模拟了COVID-19疫情的传播。该模型之前被用于模拟中国大陆地区的COVID-19疫情传播[9]。在这个模型中,每个国家/地区都被表示为一个单独的亚群(N),具有自己的易感(S)、暴露(E)、传染(I)和康复/移除(R)人群。因此,基于典型的SEIR模型,每个国家/地区的COVID-19随机传播过程近似于以下时间连续的确定性模型:

式中,c表示每个国家或地区的人员出行和接触率;ε是人们感染病毒但尚不具有传染性的平均时长的倒数;r表示感染者每天因康复、死亡或隔离而不具有感染性的概率。

2.3.2. 模型参数

在对每日疫情的传播情况进行模拟的过程中,传染者都以平均速度r(等于平均传染期的倒数)实现康复或被移除。具体来讲,对于每个感染者,我们纳入了Bernoulli试验,其康复的可能性为1−e−r。从发病到诊断/报告的时间间隔被间接表示为平均传染期,说明在疫情暴发中病例识别和隔离的及时性有所提高。根据武汉市确诊病例和2020年1月23日前后全国各区县报告的首位病例的信息[9,50],病例发病与报告/隔离之间的时间间隔从封锁前的11天,减少到封锁15天后的3天。从封锁第1天至第14天,这个间隔几乎每2天减少1天。在采取干预措施的第15天之后,我们还在3天的时间间隔中增加了0.5天,以体现个体发病前可能存在无症状传播的情况[51]。此外,该模型将每个暴露个体纳入Bernoulli试验,每日暴露个体转化为具有传染性的个体的概率为1−e−ε。根据武汉市疫情早期的病例数据,ε表示潜伏期的倒数(5.2 d,95% CI为4.1~7.0 d)[43]。

每个国家的新暴露人数是根据该国的传染者人数,以及传染者每天可能接触并导致疾病传播的平均人数计算得出的。通过泊松分布的随机抽样,我们模拟了某个地区在某一天的暴露人数,其中,每个传染者平均可能新感染的人数为c,然后乘以该国易感人群的比例。每日基线接触率c是通过将每个国家或地区的Re,除以武汉市疫情早期数据估计的从发病到首次就诊的平均时间间隔(5.8 d,95% CI为4.3~7.5 d)计算而来的[43]。考虑到旅行和接触限制的影响,每日基线接触率c根据由不同国家/地区人口流动数据(在谷歌和百度中生成)得出的每日旅行和接触的相对水平进行加权。我们假设疫情初期所有人对COVID-19均易感且感染后均产生免疫力,并且本研究仅模拟12个月的疫情传播情况,故模型未纳入新出生人群。用于建模的相应各国或各地区的2020年人口数据来自联合国网站(https://population.un.org/wpp/)。

2.3.3. 模拟、验证和敏感性分析

根据校正后的流行曲线(见第2.2.2节),我们将病例出现的最早日期(见附录A中的表S1)作为每个国家/地区疫情模拟的开始日期。由于武汉市首位确诊病例出现症状的日期为2019年12月8日[50],同时考虑可能的病例漏报以及从感染到发病再到病例报告时间的延迟[52],我们以2019年12月1日作为中国大陆疫情模拟的起始日期[27]。与之前的研究[9,53]一样,模型假设第0天存在5名传染者,然后开始模拟疫情的传播。我们初步发现,将初始的病例数设置为5例,一方面可避免设置过大的数值,另一方面可以防止随机模拟的疫情在最初数天快速消失,进而导致无法持续模拟下去的情况。此外,我们进一步比较了以5和7名传染者作为初始病例数的模拟,二者模拟的结果一直在2020年年底也未见显著差异。

需要注意的是,由于我们需要足够的天数来开始模拟,以便在每个国家或地区产生疫情,因此本研究中使用的模拟开始日期来自病例报告数据,其仅用于模型的初始化设置和扩散模拟。因此,模拟开始日期不代表该病毒在该地区首次出现并导致本地传播的实际时间。此外,本研究使用的病例报告数据未包含本地病例和输入病例的分类信息,故模型没有模拟通过国际人口流动输入的病原体。因此,我们的研究结果可能低估了输入病例引起的本地传播。

基于干预前的数据估计的参数,模型模拟了COVID-19在每个国家/地区在没有干预情况下传播的基准情景。然后,我们比较了实施和未实施限制旅行和人员接触措施情况下COVID-19疫情的传播,以评估这些干预措施的影响。本研究通过多次模拟(n= 1000),充分考虑了SEIR模型中康复/移除、暴露和传染人群的变化,并评估了各种干预情景及其时间点,以及放松这些干预措施产生的影响与不确定性,以指导未来疫情的应对。此外,我们比较了截至2020年6月1日,采取干预措施前后的病例估计数和实际的病例报告数,校正了报告中流行曲线可能存在的延迟,然后再与研究估计的流行曲线进行比较。我们还开展了一系列敏感性分析,以理解流行病学参数的变化对干预措施效果估计及其结果不确定性的相对影响。

2.4. 估计重症和危重症病例数

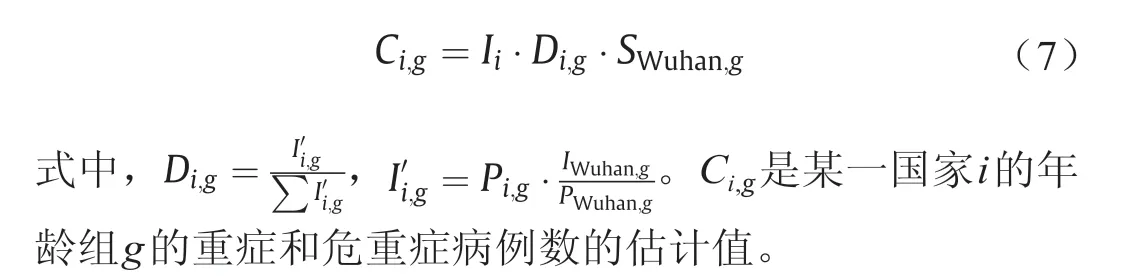

根据COVID-19疫情传播模拟结果,本研究进一步估计了可能需要重症监护的重症病例和危重症病例的数量。首先,根据前期研究[50]中基于2019年12月至2020年3月武汉市32 583名实验室确诊患者数据的分析结果,获得了不同年龄组人群的发病严重程度数据。在所有确诊病例中,22.1%(7139/32 325)病例发展为重症或危重症病例。严重程度随着年龄的增长而增加:年龄小于20岁的病例发展成重症或危重症的比例为4.10%;20~39岁为12.1%;40~59岁为17.4%;60~79岁为29.6%;80岁及以上患者则高达41.3%。我们使用武汉市分年龄组的人口统计数据,对这5个年龄组的发病严重程度进行了标准化处理。使用以上武汉市不同年龄组g(0~19岁、20~39岁、40~59岁、60~79岁和≥80岁)的发病严重程度比例(SWuhan,g)和病例数(IWuhan,g,每个年龄组分别为536、5960、12 269、11 934和1884例),结合本研究模拟的每个国家或地区的病例数(Ii),我们初步估计了重症和危重症病例的数量(Ci),具体如下。

由于本研究在模拟每个国家/地区人群中COVID-19疫情传播时未直接采用分年龄组的传播模型,因此我们使用不同国家/地区和年龄组人群的比例间接估算了分年龄组的病例数(Di,g)。这是根据武汉市分年龄组的报告发病率、武汉市各年龄组的人口统计数据(PWuhan,g)和研究地区(Pi,g)的人口数据进行计算的。武汉市分年龄人口数据来自《武汉市统计年鉴2018》(Wuhan Statistical Yearbook 2018)[54]。2020年不同国家或地区的人口年龄结构来自WorldPop(http://www.worldpop.org/project/categories?id=8)[55]预测的高分辨率人口分布栅格数据集(见附录A中的表S2)。本研究采用统计软件R3.6.1版本(R Foundation for Statistical Computing,奥地利)进行数据整理和分析。本研究中人口流动二手数据的收集和使用经过了英国南安普敦大学(University of Southampton)的伦理审查(No.48002)。本研究所获得和分析的数据均以匿名格式提供,不涉及个人身份信息。

3. 结果

3.1. 人群旅行和接触干预措施的强度

根据从谷歌和百度获得的汇总后的匿名人口流动数据集,本研究发现,由于人群旅行限制和保持社交距离措施的实施,135个研究地区的人口流动性从2020年3月中旬开始迅速下降。4月份保持低水平人口流动(图1)。在2020年3月22日至5月30日的10周内,境内的人口出行降至干预前正常水平的59%(IQR为43%~73%),跨境旅行降至正常水平的26%(IQR为12%~35%)。然而,这些出行和人员接触干预措施的实施时间和强度各不相同。在最初受COVID-19疫情严重影响的国家,如中国、意大利以及与中国大陆相邻的亚洲其他国家或地区(图1),人口流动水平下降得更早。然而,与世界其他国家相比,非洲国家的下降发生得较晚,而且幅度较小,仍保持着较高的人员出行和接触水平(见附录A中的图S1)。境内人口流动从2020年5月逐渐恢复,在2020年5月3日至5月30日的4周内,境内出行水平恢复到正常水平的69%(IQR为56%~80%),境外旅行恢复到35%(IQR为15%~47%)[图1(a)、(c)]。

图1. 截至2020年5月30日,不同国家/地区的境内和跨境人口流动水平。(a)127个国家或地区的境内每周人口流动水平(以2020年1月5日至2月15日的流动水平为参考)。(b)亚洲8个国家/地区的境内人口流动水平(中国大陆地区每日人口流动数据来自2020年1月23日至5月2日的百度基于位置服务的数据,并以1月5日至22日的平均出行水平为参考;其他所有国家或地区的每周人口流动数据来自谷歌基于位置服务的数据,并以2020年1月5日至25日的出行水平为参考)。(c)具有跨境人口流动数据的104个国家的跨境人口相对流出水平。(d)所有欧洲国家的跨境人口相对流出水平(数据来自谷歌,以1月5日至2月15日的流动水平为参考)。橙色和红色的垂直虚线分别表示世界卫生组织宣布COVID-19为国际关注的突发公共卫生事件和大流行的日期。(a)和(c)分别提供了中位数(红线)和四分位距(粉红色区域),并画出了意大利、英国和美国的人口流动曲线。(b)和(d)中的每条曲线代表一个国家或地区的相对出行水平。

3.2. 全球旅行和接触限制对疫情的影响

据估计,在人员旅行和接触干预措施下,截至2020年5月31日,135个国家或地区共有1500万(IQR为1100万~ 2000万)COVID-19病例。这些干预措施似乎有效地抑制了第一波疫情的扩散。本研究估计,截至2020年5月31日,这些地区可能避免了44 800万(IQR为36 500万~ 53 900万)人感染。理论上,如果没有采取这些干预措施,截至2020年5月31日,累计病例数可能会增加97(IQR为79~116)倍,并且大流行的高峰可能发生在2020年7~8月,而且到2020年年底,51%(IQR为43%~60%)的人口可能已被感染。我们估计,如果之前的人口流动和接触限制措施持续实施至2020年6月30日,可以预防98 300万(IQR为80 800万~116 900万)人感染,并且只出现2000万(IQR为1500万~2700万)病例。

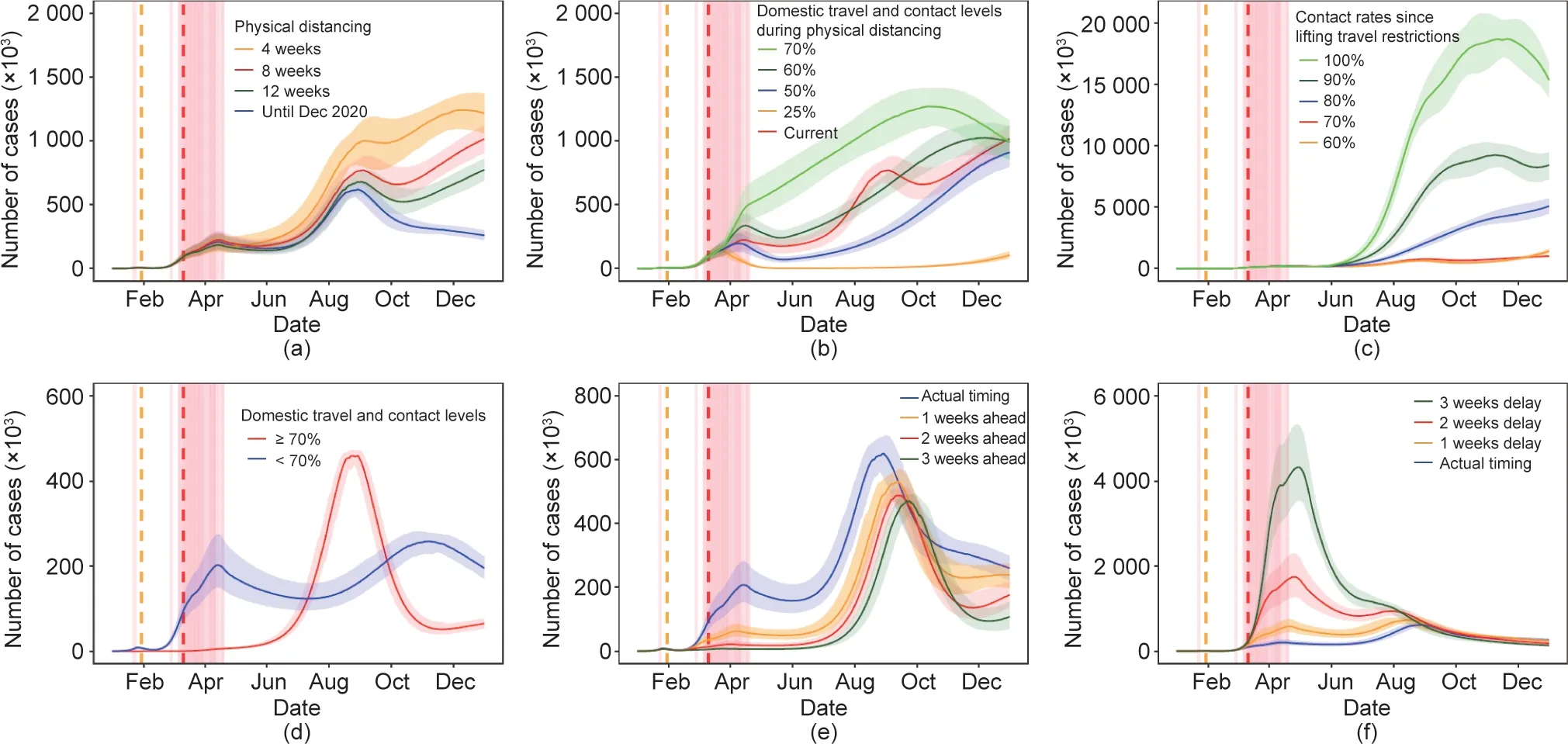

这些干预手段实施的时间点也至关重要(图2)。世界卫生组织于2020年1月30日宣布了COVID-19疫情为国际关注的突发公共卫生事件[1]。本研究估计,如果中国大陆地区以外,所有旅行和人员接触干预措施[自2020年2月23日(武汉市“封城”一个月后)开始实施]能提前1、2或3周实施,那么与病例报告数据相比,截至2020年5月31日,COVID-19病例数将分别大幅减少67%(IQR为55%~76%)、87%(IQR为81%~90%)或95%(IQR为92%~96%)[图2(e)]。另一方面,如果这些干预措施比实际时间晚1、2或3周实施,那么到2020年5月底,病例数将分别增加2.5(IQR为1.9~3.3)倍、7.2(IQR为5.3~9.3)倍或16.4(IQR为13.2~20.1)倍[图2(f)]。

3.3. 各种干预和解封情景对疫情的影响

图2. 2020年135个国家或地区在不同干预情景下估计的COVID-19疫情流行曲线。(a)人员出行和接触干预措施在不同实施时长下的估计效果(展示了中位数和四分位距)。(b)在不同人口流动和接触水平的8周干预措施下的流行曲线。在(a)和(b)中,如果一个国家或地区在干预措施下的人口流动和接触水平低于70%,则假设放松干预后,人口流动和接触水平恢复到暴发前正常水平的70%。(c)8周干预结束后,在不同的人口流动和接触水平恢复情景下,估计的COVID-19疫情传播情况。(d)根据2020年5月2日人口流动和接触水平并保持不变,估计截至2020年12月31日的流行曲线:人口流动和接触水平高于或等于70%的有14个国家/地区,剩余的121个国家/地区的人口流动水平低于70%。(e)在提前实施干预措施的情景下,估计的截至2020年12月31日的流行曲线。(f)在延缓实施干预措施的情景下,估计的截至2020年12月31日的流行曲线。橙色和红色的垂直虚线分别表示世界卫生组织宣布COVID-19疫情为国际关注的突发公共卫生事件和大流行的日期。粉色垂直线表示每个国家或地区开始实施干预措施的日期。

与4周的旅行和人员接触限制措施相比,本研究估计,截至2020年12月31日,8周和12周的干预措施可进一步减少25%(IQR为20%~30%)和39%(IQR为32%~45%)的病例。然而,与8周干预(在放松干预后将人员出行和接触水平保持在正常水平的70%)的估计值进行比较,如果将2020年5月2日的人群出行和接触水平保持到2020年年底,病例数仅会减少40%(IQR为33%~46%)[见图2(a)和附录A中的图S2]。如果可以在所有出行和接触水平仅为25%的地区实施严格的8周干预,则可以在2020年5~9月将COVID-19疫情抑制在相对较低的水平(每日新增病例的中位数为4155,IQR为2555~7364),并在2020年10月之前疫情不会快速反弹[图2(b)]。

我们进一步评估了解封后各种人员出行和接触水平的潜在影响。结果发现,放松干预措施会导致病例数量增加,而完全取消这些干预措施将导致COVID-19疫情迅速卷土重来[图2(c)]。如果在放松干预后,保持人员出行和社交距离的强度在正常水平的70%或更低,各国可能会大大延缓下一波疫情的出现并降低其峰值。然而,由于各国干预强度和范围存在差异,在干预强度较弱(出行和接触水平高于或等于正常水平的70%)的地区,截至2020年年底,较高比例的人群(中位数为14%,IQR为11%~16%)可能会被感染[图2(d)]。相比之下,其他采取更强干预措施的国家在该日期之前可能仅有0.9%(IQR为0.7%~1.1%)的人群感染。这些干预措施强度的差异将导致COVID-19疫情的传播在全球范围内存在明显的时间和空间异质性(见附录A中的图S3)。

基于8周干预下COVID-19疫情传播的模拟结果、2020年各个国家/地区的人口年龄结构[37]以及武汉市COVID-19确诊病例的不同年龄感染严重程度的风险[29],本研究估计截至2020年3月31日,共有90万(IQR为60万~120万)例感染者发展为重症和危重症,至2020年年底,合计的潜在重症和危重症病例为3300万(IQR为2800万~3900万)例。然而,在不同人群、洲、收入群体和季节之间,重症和危重症病例的分布存在显著差异(见图3 [50,55]和附录A中的图S4~S6)。

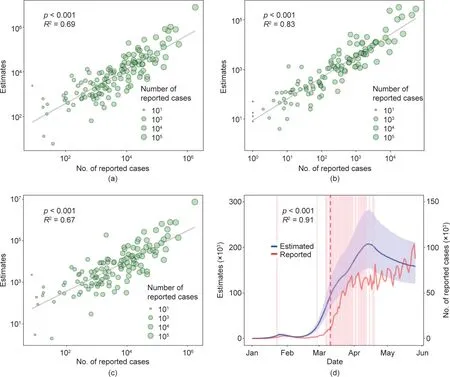

本研究采用截至2020年6月1日的不同国家、不同时间的病例报告数据验证模型和结果(图4),并进行了一系列敏感性分析,以便更好地理解在各种情况下人口旅行限制和保持社交距离干预措施实施的有效性(见附录A中的图S7~S11)。总体上,不论是干预前(p< 0.001,R2= 0.83)还是干预后(p< 0.001,R2= 0.67),病例估计数与不同国家或地区病例报告数之间存在显著相关性(p< 0.001,R2= 0.69)。本次大流行中第一波疫情的流行曲线估计也与报告数据的趋势较为一致(p< 0.001,R2=0.91)[图4(d)]。

图3. 2020年135个国家或地区重症和危重症COVID-19的病例估计数。(a)分年龄和洲的估计。(b)分季节和洲的估计。(c)按每个国家或地区人群年龄和收入分类的估计(低收入国家或地区每年人均收入低于1026美元;中低收入国家或地区为1026~3995美元;中高收入国家或地区为3996~12 375美元;高收入国家或地区高于12 375美元。(d)按季节和每个国家或地区收入分类的估计。估计值是基于截至2020年5月30日的8周人员出行和接触干预情景的模拟。如果一个国家或地区的人口流动和接触水平低于疫情暴发前正常水平的70%,则假设该水平在放松干预后可恢复到70%。对重症和危重症感染人数的估计是基于2020年每个国家/地区的人口年龄结构[55]和武汉市COVID-19确诊病例的分年龄组严重程度数据的初步分析[50]。

4. 讨论

COVID-19疫情大流行导致全球范围内前所未有的旅行限制和保持社交距离的干预措施的实施。本研究使用基于较高时空精度的手机定位数据的集合和匿名的人口流动数据集,量化了人员出行和接触干预措施在缓解第一波COVID-19疫情大流行中的作用。结果发现,2020年3月中旬以来,全球人口流动急剧下降,并于2020年4月保持在低水平,在5月逐步回升。这些多国的、积极的、持续的举措对遏制和控制2020年上半年COVID-19疫情大流行发挥了重要作用,避免了大量人群被感染,从而缓解了社区传播的医疗和公共卫生服务压力。最终,这些早期干预可能有助于延缓后续疫情的发生,为全球准备和应对疫情,以及相关疫苗和疗法的研发争取了宝贵的时间。

然而,旅行限制和保持社交距离措施在减缓COVID-19疫情传播方面的有效性,取决于感染者与健康人群之间,以及流行水平较高地区的人群与未出现社区传播或低水平传播地区人群之间接触概率的减少[10]。研究发现,各国的干预实施时间和强度并不完全同步,故不同国家的策略在遏制或减轻COVID-19疫情传播中发挥的作用也有所不同。因此,干预措施的实施效果因地区和季节而异,特别是在干预措施实施缺乏协调一致的地区和防控能力较弱的低收入国家[56]。在第一波疫情发生之后,人员旅行和接触限制干预措施被放缓或放松,但由于世界各地的疫情尚未得到完全控制[57],因此许多国家在2020年下半年和2021年持续出现多次疫情,并导致全国采取第二次或第三次的封锁措施。

2020年4月下旬,为了减少旅行限制和保持社交距离的措施对人类和经济社会的影响,各国正在逐步实施这些干预措施的取消策略,并制定应对大流行的下一步措施。然而,我们的模拟结果表明,立即取消这些措施会导致第二波疫情出现。之前其他研究团队的建模工作[18,19]也呈现了类似的结果。此外,限制全球旅行和人员接触的有效性因干预措施的持续时间、人员接触的强度以及干预措施放松后的水平而异。在人群实现群体免疫之前,仍应保持一定程度的社交距离,同时开展病例早检测、早诊断、早报告和早(自我)隔离,以避免疫情卷土重来[9]。此外,如果人体获得的免疫力不是持久性的,则可能会发生周期性传播疫情,如年度循环[19],并需要再次采取限制人口流动和接触的干预措施。

图4. 135个国家或地区的COVID-19病例估计数和病例报告数之间的比较。(a)不同国家/地区的病例估计数与病例报告数散点图;(b)实施干预措施前病例估计数与病例报告数;(c)实施干预措施后病例估计数与病例报告数;(d)病例估计数与病例报告数的流行曲线。此处提供了估计值的中位数和IQR。截至2020年6月1日的病例报告数来自欧洲疾病预防控制中心。为了使估计数据和报告数据之间有可比性,每日病例报告的时间序列向后移动6 d,以校正发病至报告的时间延迟。红色垂直虚线表示世界卫生组织宣布COVID-19疫情大流行的日期。粉色垂直线表示每个国家/地区实施的封锁和保持社交距离措施的日期。图中呈现了病例估计数与病例报告数的Pearson相关系数和双侧t检验的p值。

本研究存在以下局限性:第一,研究中使用的手机数据仅限于使用了相关产品定位功能的智能手机用户。这些数据无法代表整个人口,而且数据的代表性可能因地而异。重要的是,这些数据受制于差异化的保护隐私算法,旨在保护用户个人隐私。此外,跨地区而不是地区内的比较只能是描述性的,因为地区差异较大。第二,模型的准确性依赖于病例报告数据所估算的Re和其他流行病学参数。由于病例定义、诊断和监测能力、人口统计资料以及其他因素的差异,COVID-19病例报告数据的质量和所呈现的流行病学特征可能因国家/地区而异[58-61]。第三,假设人员出行和接触干预措施,在不同时空范围内对降低COVID-19暴露风险具有相似的效果。然而,保持社交距离的作用可能在拥有不同人口密度的城市、郊区或农村地区有所差异。第四,许多其他因素也可以影响COVID-19疫情的传播、复燃以及疫情遏制或缓解。例如,我们没有分析无症状传播的贡献,在社区、家庭和个人层面采用佩戴口罩、洗手等其他非药物干预措施的影响[62],或通过境外旅行持续输入病毒的可能,以及在COVID-19早期流行中的季节性影响[63]。未来的研究有必要深入揭示人员旅行限制和保持社交距离以及其他干预措施,随着时间变化在国家和国际层面,以及社区、家庭和个人层面的影响[15,16]。第五,我们对分年龄的重症和危重症病例数的初步估计,是基于与武汉市观察到的病例严重程度相似的假设[64],未考虑不同地区差异较大且可能会影响发病程度的一些因素,如个体特征(如合并症、接触和人群接触模式[65])或不同国家/地区的医疗卫生服务能力。此外,估计的重症和危重症病例因年龄、洲、收入和季节而异。这表明需要进一步开展研究,以评估社会经济差异和人口异质性对COVID-19疫情传播的影响,以制定和调整适用于不同人群和地区的针对性应对策略。

病毒不分国界,但人类社会紧密相联,因此某一个国家或地区的政府行动可能会对全球产生迅速而深远的影响。本研究定量分析了人员出行和接触干预措施的作用,阐述了这些措施在全球范围内在控制COVID-19疫情大流行中的有效性,有助于完善国际间的疫情防控策略,并指导全球应对未来疫情,进而优先配置资源和提升医疗卫生服务能力。然而,各国的疫情预防、发现和应对能力存在很大差异[66],许多低收入和中等收入国家可能在应对类似疫情时,无法提供足够的医疗卫生服务资源[67]。因此,在本文发表时,采取旅行限制和保持社交距离的干预措施仍是减缓COVID-19疫情大流行的关键工具。尽管许多国家或地区已开始接种COVID-19疫苗,但可能仍需要在相当长的时间内保持一定水平的非药物干预措施,以防止下一波疫情的快速出现[68,69]。为支持全球COVID-19的防控,匿名人口流动数据已变得更容易及时获取[31],这为持续监测和评估人口流动与接触干预措施的有效性提供了可能,从而可以制定针对COVID-19疫情以及其他传染病疫情的应对策略。

致谢

The authors would like to acknowledge Google and Baidu for sharing population movement data. This study was supported by the grants from the Bill &Melinda Gates Foundation (OPP1134076, INV-024911).Nick W. Ruktanonchai is supported by funding from the Bill & Melinda Gates Foundation(OPP1170969).Olivia Prosper is supported by the National Science Foundation (1816075). Andrew J. Tatem is supported by funding from the Bill & Melinda Gates Foundation(O P P1106427,O P P1032350, O P P1134076, a n d OPP1094793), the EU Horizon(MOOD 874850), the Clinton Health Access Initiative, the UK Department for International Development (DFID), and the Wellcome Trust (106866/Z/15/Z and 204613/Z/16/Z).

Author’s contribution

Shengjie Lai designed the research. Shengjie Lai,Nick W. Ruktanonchai, and Olivia Prosper built the model. Shengjie Lai ran simulations and carried out analyses. Alessandra Carioli, Corrine W. Ruktanonchai,and Jessica R. Floyd provided technical support. Nick W. Ruktanonchai, Alessandra Carioli, Corrine W. Ruktanonchai, and Jessica R. Floyd helped with data curation. Alessandra Carioli collated the age-structure data of populations. Chi Zhang and Xiangjun Du collated Baidu mobility aggregated dataset. Olivia Prosper, Chi Zhang, Xiangjun Du, and Weizhong Yang did not access to the Google data used in this study. Shengjie Lai wrote the first draft of manuscript. Shengjie Lai, Nick W. Ruktanonchai, Alessandra Carioli, Corrine W. Ruktanonchai,Jessica R. Floyd, Olivia Prosper, Chi Zhang, Xiangjun Du, Weizhong Yang, and Andrew J. Tatem commented on and edited the manuscript.

Compliance with ethics guidelines

Shengjie Lai, Nick W. Ruktanonchai, Alessandra Carioli, Corrine W. Ruktanonchai, Jessica R. Floyd, Olivia Prosper, Chi Zhang, Xiangjun Du, Weizhong Yang, and Andrew J. Tatem declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

Data and materials availability

Code for the model simulations is available at the following GitHub repository: https://github.com/wpgp/BEARmod. The data on COVID-19 cases and interventions reported by country are available from the data sources listed in Materials and Methods. The parameters and population data for running simulations and estimating the severity are listed in Appendix A Tables S1 and S2. The population movement data obtained from Baidu are publicly available online at: https://qianxi.baidu.com/. The Google COVID-19 Aggregated Mobility Research Dataset used for this study is available with permission from Google LLC.

Ethical approval

Ethical clearance for collecting and using secondary population mobility data in this study was granted by the institutional review board of the University of Southampton (No. 48002). All data were supplied and analyzed in an anonymous format, without access to personal identifying information.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.03.017.