厦门市农村小学课外体育活动现状的调查研究

陈晓斌

(集美区灌口小学,福建 厦门 361023)

所谓的课外体育活动,是学生在体育课以外的时间里,参与以提高身体素质和技术技能,保障身心健康,养成良好习惯为目的活动。参加课外体育活动,能够充分调动学生的积极性,使学生充分发挥出自己的专项与特长,从而带动其他同学共同学习、共同进步。[1]同时,养成课外体育活动习惯,不但能优化身体机能水平,使学生具备完美协调的体态,而且能促进学校体育工作目标的达成。

近年来,由于学校体育抽测、六年级体育毕业考和课后延时服务等因素,导致农村小学课外体育活动受到影响。不仅家长不支持学生参与课外体育活动,甚至连学生自己都认为,参与的最终目的是应付考试。解决上述问题,引导师生及家长转变错误观念,在有限的时间里有效开展课外体育活动,促进其良性发展,成为当今学校体育工作的一个重要课题。

一、研究目的

学校体育抽测、六年级体育毕业考和课后延时服务等主、客观因素的影响,导致农村小学课外体育活动的开展效果不佳。通过调查厦门市农村小学课外体育活动现状,从中探究问题的解决方法和对策,从而转变师生和家长的体育运动观念,重视课外体育活动并促进其良性发展,引导学生体验运动乐趣,提高学生体育与健康学习动机水平,促进终身体育锻炼意识的养成。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

研究对象为在集美区灌口小学与双岭小学、翔安区第二实验小学与新店中心小学、海沧区青礁小学与海沧中心小学等6 所农村小学中,随机抽取的300 名学生。

(二)研究方法

1.问卷调查法

向6 所农村小学中的学生随机发放300 份问卷,回收300 份,回收率100%,有效率98%。

2.访谈法

走访6 所农村小学,随机选择学生,与对方深入谈心,深切体会他们的内心感受。同时,向学校的体育教师了解学校课外体育活动形式和效果。

3.文献资料法

查阅有关的文献资料、书籍、报刊等,作为文章的研究依据。

4.数理统计法

将所收集的问卷、文献和访谈等数据,进行归类、统计和分析处理。

三、调查结果与分析

(一)农村小学课外体育活动的现状

1.学生参与课外体育活动的频率和强度

《青少年体育活动促进计划》提出,要切实有效的保障学校体育课的课时量,同时强调,应当严格落实“每天锻炼1 小时”,提高学生身体素质。笔者所调查的6 所农村小学,均能严格根据要求制定合理的学校工作计划,他们主要通过40 分钟的体育课、30 分钟的体锻课以及30 分钟的全校性大课间活动,贯彻和落实“计划”标准。其中,大课间活动在每天的上午开展,当天无体育课的情况下,在当天下午的导优辅查时间段开展体锻课。但是,学校的工作计划在实际的实施过程中,往往因为各方面的因素而影响效果,尤其是比较不受重视的课外体育活动。

综合表1、2、3、4 可以得出,农村小学学生的课外体育活动,基本上是在校园里进行的,主要有大课间活动、体锻课和兴趣小组训练。不管是在上课期间,还是在周末期间,学生基本上不会选择在课外时间段主动参与体育锻炼。通过访谈了解到,由于有些学生不喜欢体育活动,不仅在放学时间和周末时间不主动参与,而且在大课间活动和体锻课这两项要求全员参与的活动中,想方设法进行逃避,最终导致他们未能达成“每天锻炼1 小时”的标准。课外活动不仅仅是为了锻炼身体、增强体魄,在思想层面上,更是为了以后的全民健身打下坚实的基础,树立终身参与体育运动的思想。[2]

表1 在校期间参与课外体育活动的天数(n=294)

表2 周末参与课外体育活动的天数(n=294)

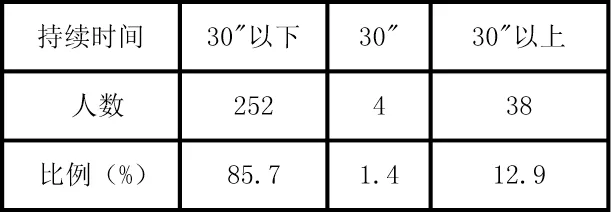

表3 在校期间参与课外体育活动的持续时间(n=294)

表4 周末参与课外体育活动的持续时间(n=294)

2.学生参与课外体育活动的场所选择

分析表5 得出,虽然农村小学的学生均能在校内参加课外体育活动,但是只有5.1%和9.9%的学生会在课余时间,分别到校外的收费机构和其他场所进行体育活动。在与家长的深入交流中了解到,他们身处农村,生活环境相对较落后,普遍工作较差、经济来源较低,有的甚至是无业人员,再加上周边的体育活动场所和机构稀缺,他们强烈地希望自己的孩子能通过读书改变人生。因此,很大一部分家长并不支持自己的孩子在课余时间到校外收费机构和其他活动场所进行体育活动,他们往往认为,只要配合完成学校统一组织的校内相关体育活动就可以了。相反,他们更愿意将时间和经费投入到校外补习班和提高班中,普遍认为语、数、英成绩的高低代表学生整体素质的高低。

表5 学生参与课外体育活动的场所调查

(二)影响学生参与课外体育活动的主要因素

1.主观因素

人的行为都是由一定动机引起的。拥有积极向上的体育运动动机,不仅能使学生保持良好的体育锻炼习惯,提高体育锻炼效率,提高身体机能水平,还能促进终身体育目标的达成。

分析表6 得出,学生的天性是活泼好动且乐于参加体育活动的,他们也知道体育活动的健身价值。近年来,随着学校对体育抽测和六年级体育毕业考试的重视度不断提升,学校对体育运动空前的重视,主要集中在体育抽测和体育毕业考试项目中,各种考前的突击手段不断推出,应付考试的心态着实明显。在整个大环境的影响下,有85%的学生以为,参加体育活动的最终目的是应付考试。

表6 影响学生参与课外体育活动的主观因素

2.客观因素

分析表7 得出,85.4%的学生认为,目前学业负担偏大;87.1%的学生认为,不断深入开展的延时服务,进一步剥夺他们原本就不多的课外体育活动时间;还有80.6%的学生反映,自己的家长并不支持课外体育活动。

表7 影响学生参与课外体育活动的客观因素

中小学学生正处在身体发育的关键时期,应该德智体美劳全方位发展,但在现实中,文化成绩代表了一切。[3]通过对学校教师和家长的访谈了解到,学校高度注重学生的文化成绩,家长也期望孩子在小学阶段打下良好的文化课基础。家长普遍认为,课外体育活动对孩子成长没有太大的帮助,甚至有的家长片面地认为,课外体育活动是直接导致学生学习成绩下降的主要原因。从小学一年级开始,学生的课外体育活动时间普遍被占用去做各种补习和作业。同时,随着学校课后延时服务工作的深入开展,出于对学生学习成绩的单方面考虑,无论是家长还是教师,都更愿意让学生参与到课后延时服务中,造成学生的课外体育活动时间被进一步压缩。

通过与学生谈心了解到,部分学生因为身体素质较好,被选入体育兴趣小组,他们乐于参加训练,但是一旦文化课成绩下滑,家长总是认为是参加体育兴趣小组导致的。家长常常威胁式的提醒他们,如果成绩不提升,就不能继续参加体育兴趣小组。由于课后延时服务的开展,还有家长直接拒绝孩子继续参加体育兴趣小组的训练。

四、结论与建议

(一)结论

经过调查显示,厦门市农村小学课外体育活动存在以下几个现象:

1.学校统一组织的大课间活动、体锻课和兴趣小组训练,是目前厦门市农村小学课外体育活动的主要形式和时间保证。

2.体育抽测、六年级体育毕业考试以及学校对体育成绩急功近利的做法,导致学生对课外体育活动的动机出现错误的判断,认为参加体育活动的最终目的是应付考试。

3.学校与家长过分重视文化成绩,学生课业负担不断加重,加上近几年学校课后延时服务工作的开展,造成学生课外体育活动时间锐减。

(二)建议

1.建立课外体育活动机制,激发参与兴趣

进一步完善学校大课间活动、体锻课以及兴趣小组等课外体育活动的专项机制,创新活动内容,激发学生的参与兴趣。目前,跳绳、足球、篮球等特色学校队伍不断壮大,在课外体育活动中,可以引入符合本校校情的花样跳绳或球类活动等学生喜闻乐见的内容,充分调动学生的积极性,变要我运动为我要运动。

2.完善家庭学校联络机制,增进亲子感情

学校要正确解读抽测和六年级体育毕业考试等文件的精神,将课外活动计划写入学校年度工作计划中,加强体质健康知识的传播,强调劳逸结合的重要性,提高课外体育活动在教师、学生和家长心中的地位,变要我参与为我要参与。同时,在体育节和体锻课等校内课外体育活动中,定期邀请家长与学生共同活动,不仅能让学生感受到家庭的温暖,拉近亲子间的距离,而且让家长亲身体验运动的快乐和益处。

3.利用课后延时服务机制,释放课外时间

近年来,课后延时服务工作愈发成熟,可有效利用课后延时服务,完成课堂上未完成的练习和家庭作业,尽量帮助学生减少带回家的作业量。有效释放学生的课外时间,让学生有时间参与课外体育活动。同时,酌情将兴趣小组活动纳入学校的课后延时服务计划中,通过学校统一组织,让更多的学生参与到课外体育活动中。