我国城乡居民健康投资现状的差异及对策研究

吕文慧 段鹏 周洁如 吴友勤

[摘要]以我国城乡居民的健康投资为研究对象,选取多项指标,从政府健康投资和个人健康投资两个角度探讨城乡居民健康投资的过往发展及现状。结果表明:在政府健康投资方面,城乡居民享有的医疗质量存在較大差距,政府无论在医疗服务投资还是医疗设备资源方面都以城镇为重心,虽然农村卫生费用近年来有所增长,但城乡差距不容忽视;在个人健康投资方面,城乡居民家庭人均消费支出、医疗保健消费支出和人均部分主要食品消费量3个方面的差距逐渐缩小,但总体上城乡差距依然很大。因而应从平衡医疗保健资源配置、提高农村居民收入水平、引导农村居民形成合理的健康投资行为模式等方面解决农村居民健康投资不足问题。

[关键词]城乡居民;健康投资;健康贫困;持续性脱贫

2020年全面脱贫后,如何进一步巩固扶贫成果,建立脱贫长效机制,避免低收入群体重返贫困,是我国未来扶贫工作的重点。在2019年,中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《精准扶贫政策效果评估》中的数据表明,2018年贫困家庭中因病因残致贫的比例高达70%1。健康问题返贫仍将是我国低收入人群彻底摆脱贫困的重要威胁。健康投资则是扶贫减贫工程中一种重要的实现途径,也是有效解决健康贫困问题的关键办法。

一、 健康投资的内涵

健康投资是指国家或个人在营养、医疗、卫生、保健等方面投入人力、物力、财力,以恢复、维持、增进人的健康水平的行为[1]。Grossman认为,健康随年龄的增长而下降,但可以通过投资来增加。不同劳动者的健康状况受多种因素的影响,因而健康投资的外延和内涵不断发展演变[2]。健康投资内容多样,包括预防性医疗服务、营养与健身等方面的支出、选择适当的工作、学习健康知识和接受教育、戒除不良嗜好、形成正确的消费方式或习惯等。由于健康投资对就业及收入影响显著,因而不同群体健康投资的影响因素、行为特征及作用研究日益受到学者的关注。

健康投资是影响扶贫减贫效果的关键因素。已有文献对于我国农村居民健康投资与贫困之间的关系达成了较多的共识。樊桦、韩静舒等和杨烁晨等认为健康投资不足降低了农村居民健康人力资本,致使农村地区因病致贫、因病返贫的现象凸现[3-5]。张车伟、王弟海、汪三贵等认为要想使农村居民摆脱贫困,必须坚持提升人力资本积累的基本战略取向[6-8]。程名望、吴国宝认为健康的减贫作用比教育更为显著,特别是提高贫困农村居民健康水平,对于农村减贫具有很强的政策意义[9-10]。林万龙、李实等认为政府应加强农村地区健康基础设施和医疗保障的投入,增加预防与初级健康服务领域的投入资金,增强农村居民健康人力资本,降低贫困率[11-12]。

本文从政府健康投资和居民个人健康投资两个角度深入探讨我国城乡居民健康投资之间存在的差异。通过政府对城市居民和农村居民健康投资的对比,尝试探讨政府如何通过加强公共健康投资的力度和效率来推动农村居民健康投资的快速可持续增长,如何建立更为有效的机制以引导农村居民改变其不合理的健康投资行为模式,克服有限理性的局限性,优化健康投资结构,有效解决健康贫困问题。

二、 城乡居民政府健康投资现状比较研究

1. 医疗卫生机构床位与卫生技术人员数

医疗卫生机构床位与卫生技术人员数主要反映了城乡医疗服务的质量水平。床位越多,卫生技术人员越多,收治病人数量越多,就医效率越高。如表1所示,政府在城乡健康投资投入数量方面依然存在较大差距:农村卫生技术人员和医疗机构床位数明显少于城镇,医疗资源向城镇倾斜。卫生技术人员和床位数的不足会使农村居民就诊效率变慢,生病时间变长,因此挤占了农村居民健康状态下的劳动时间。

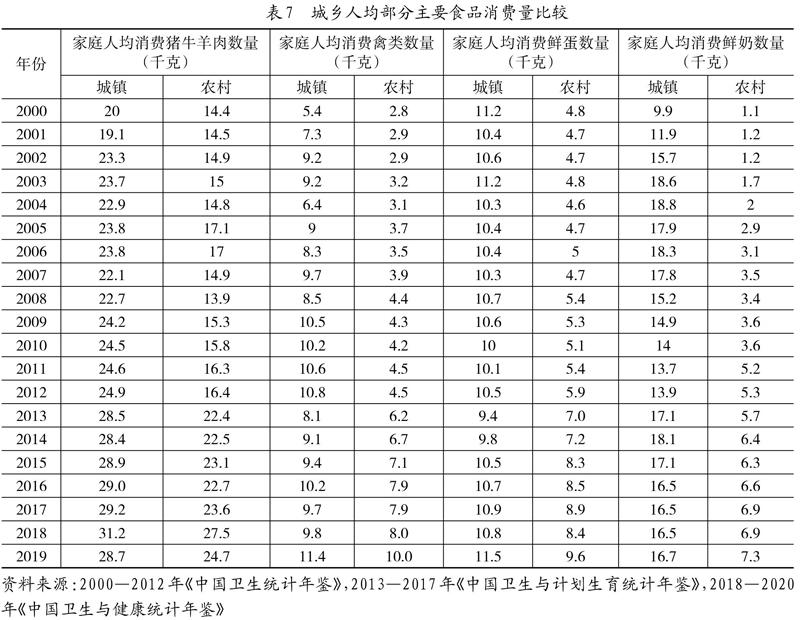

图1和图2展现了近20年我国机构床位与卫生技术人员数的变化情况。总体上来看,我国城乡医疗卫生机构床位数和卫生技术人员分配依旧有较大差距,政府在城镇医疗的投入远大于农村。其中每千人口医疗卫生机构床位城乡比在1998—2015年缓慢上升至峰值2.62后逐年下降,主要原因是农村医疗卫生机构投入的增加和城镇医疗卫生床位增长缓慢。每千人口卫生技术人员数对农村医疗质量有重要影响:卫生技术人员越多,能够诊断的农村居民就越多,看病时间越短。从图2可以看出,该项的城乡比在2005年达到最大值2.51,随后随着政府对农村医疗投资的重视和投入逐渐降低。城乡卫生技术人员数量在2003年和2004年两年间的大幅下降应与SARS事件有关。结合图表综合来看,我国城乡医疗质量仍存在较大差距,政府在医疗服务投资方面还是以城镇为重心。

2. 城乡卫生费用与人均卫生费用

城乡卫生费用与人均卫生费用反映了政府在卫生投入方面的数量。从表2、图3和图4可以看出,尽管城乡卫生费用在1990—2016年间大幅提升,但城乡卫生费用差距在逐年加大。2016年我国卫生费用城乡比达到了3.26,人均卫生费用城乡比达到了2.42,城乡卫生投入明显失衡。结合我国2016年医疗保健支出在人均消费支出中的占比,城镇居民为7.07%,农村居民9.17%,农村居民在医疗保健方面的自费支出更多,而从可支配收入来看,城镇居民可支配收入是农村居民的2.72倍,在收入远不及城镇居民的情况下,医疗费用支出占比大意味着医疗支出对农村居民来说负担较重,显然不利于农村居民健康投资。随着我国政府逐渐加大对农村卫生投入的力度,农村卫生费用有所增长,但差距更不容忽视。

3. 医疗卫生机构万元以上设备台数

医疗卫生机构万元以上设备数能够在一定程度上反映城乡医疗资源数量以及质量上的差距。高精尖、价值高的设备数量越多,医疗技术越好,医治效率越高,医治病人数量越多。我国卫生统计年鉴将设备台数按照医院、基层医疗卫生机构等类别分类,由于各类综合医院和专科医院大多聚集在城镇,农村多为卫生院和卫生服务中心,因此按照医院和基层医疗卫生机构分类的万元以上设备台数能够在一定程度上反映我国城乡医疗设备台数差距。

从表3可以看出,我国城乡医疗设备资源数量差距相当明显,医疗设备大多集中在医院,基层医疗机构医疗设备匮乏。这一差距在高端设备中尤为明显:2019年,基层医疗机构50万~99万元、100万元以上的医疗设备台数分别为20850台和8367台,而医院这一数字则是859583台和20850台,分别是基层医疗机构的9倍和23倍。

医疗设备的欠缺会严重影响基层卫生机构的医疗水平,大病、疑难病往往无法医治,而根据新农合报销标准,基层卫生机构报销比例高,其中卫生室就诊报销60%,镇卫生院就诊报销40%,而二级、三级医院就诊报销仅能报销二成和三成医疗费用。这也意味着如果农村居民想得到水平更好的医疗治疗,不得不去级别更高的医院,自费承担更多医疗支出。

三、 城乡居民个人健康投资现状比较研究

1. 人均消费支出

人均消费支出能够侧面反映健康投资的投资数量,人均消费支出越高,用于健康投资的消费比例会越高。根据表4,将1980—2020年农村居民人均消费支出发展变化分为3个阶段。

第一阶段是1980—1999年。我国城镇居民和农村居民人均消费支出绝对差距在这二十年间逐渐扩大。我国城乡人均消费支出差距总体上呈波动上升趋势,其中1980—1983年城乡人均消费支出差距略微缩小,应与家庭联产承包责任制有关。得益于政策的实施,农村生产力得到大幅解放,生产效率大大提高,农产品价格的上升为农村居民带来了更多收入,相应地消费支出也随之增加。在1984—1994年,由于我国开始城镇经济体制改革,城镇发展迅速,收入带动消费支出,城乡人均消费支出差距呈现阶段性上升趋势。尽管1995—1997年乡镇企业的崛起和国有企业改革在一定程度上缩短了城乡消费支出差距,但在20世纪90年代末,城乡消费支出差距总体上依然持续拉大。

第二阶段是2000—2013年。2000—2004年,我国人均消费支出城乡比在4.0的较高位置浮动,随后缓慢下降。城市的快速发展、城乡二元结构固化使我国城乡居民家庭人均消费支出差距依旧在持续扩大。在此背景下,我国开展农村税费改革,建立农业支持保护制度,推出各项农业补贴并提高农产品收购价格来进一步提高我国农村居民收入,并建立我国新型农村合作医疗制度,在2009年实现了“新农合”全覆盖。在诸多举措刺激下,人均消费支出城乡比稳步下降至3.0左右,但城镇发展依然远超农村,城乡人均消费支出的绝对差距仍在加大。

第三阶段是2013—2020年。在这八年间我国人均消费城乡比持續下降,下降约0.5。我国城乡居民家庭人均消费支出差距在增长至2019年时出现了下降趋势,其中城镇居民家庭人均消费支出出现较为明显的下滑,应是受疫情冲击影响所致,出现消费低迷情况。

从3个阶段可以看出,尽管我国城乡居民家庭人均消费支出差距在缩小,但总体上城镇居民家庭人均消费支出依然要远高于农村。以2020年数据来看,我国农村居民家庭人均消费支出13713元,不剔除价格因素,仅相当于城镇居民2010年的水平(人均13471元),考虑到物价上涨的因素,实际差距更大。如果考虑价格因素,我们将农村地区2020年消费进行价格折现(将2020年消费除以2008—2020各年间消费价格指数的乘积),即2020年的人均13713元的购买力相当于2007年的9183元,相当于城镇居民2007年的水平。由于2013年以后的物价指数已经将消费升级因素考虑在内,因此这一数值基本反映农村居民的消费状况。需要注意的是,整体人均消费额度不完全体现为健康投资,人均消费支出中包含衣食住行等等多方面的消费支出,比如城镇居民的交通出行费用及其他非医疗性质日常服务费用要高于农村地区。

2. 医疗保健消费支出

人均消费支出的多少并不能直接反映人们用于健康投资的数量及比例,因此我们将消费支出结构中的医疗保健消费支出单独列为一项健康投资现状的衡量指标,能够较为直观地体现城乡居民在医疗保健服务方面的花销,如表5所示。

如图5所示,我国医疗保健支出在1992—2020年间大致分为两个阶段。

第一阶段是1992—2000年:城镇居民较农村居民健康意识产生早,更加注重自身的健康,再加上城镇收入较农村居民高,城镇居民有更多可支配收入分配,医疗保健支出整体上高于农村居民。

第二个阶段是2000—2020年:在这期间我国农村居民医疗保健支出超过城镇,主要有两个原因,一是农村经济发展带动农村居民收入增加,人们逐渐重视对健康的投资,医疗支出有所增加;二是农村医疗保险覆盖程度远不如城镇居民,农民看病自费份额较高,一定程度上也造成了农村居民医疗保健支出占比相对较高的现象。根据2020年的数据,农村居民医疗保健支出在总消费支出中的占比是10.34%,而城镇是8.04%,医疗保健对收入相对低的农村居民来说负担较重。

从表6可以看出,我国城乡居民人均医疗保健消费支出尚存在较大差距,绝对差距在逐年增大。总体上,我国城镇居民在医疗保健方面的投入数量要远大于农村。城镇迅速发展和城镇居民收入的增加唤起了人们对自身健康的关注,城镇居民对医疗保健方面的支出明显要早于、多于农村居民,可见经济收入会影响健康投资。从医疗保健消费支出城乡比来看,1992—2004年间,城镇居民在医疗保健方面的消费金额最高达到农村的4.3倍,在2005—2020年间回落至1.5倍,城乡医疗保健消费支出的差距在慢慢缩小,表明随着农村经济的发展和农村居民生活质量的改善,农村居民对自身的健康也逐渐重视起来,但总体上城乡差距依然很大。

从城乡医疗保健支出年均增长率来看,2000年后这二十年间,我国农村居民的医疗保健支出年均增长速度总体上要高于城镇,农村经济发展和收入的提高使得农村居民健康投资意识逐渐增强:2001—2012年,我国农村居民纯收入增长349%,相应的医疗保健消费支出增长了530%。农村医疗保健支出增长率呈现周期性变化,约每7年为一个循环周期。2000—2006年,增长率在经历一段缓步增长后急剧上升至2004年的28.2%,随后下跌至2002年左右水平。2007—2015年间,增长率出现两次峰值:2010年34%和2012年30%,随后逐渐下降。这应与2013年开始的深化医药卫生体制改革有关,有效控制了医疗保健支出在农村居民消费支出中的占比。但直至2020年,我国农村居民医疗保健支出占仍占比10.34%,依然高于城镇居民占比8.04%。

较高的医疗保健支出占比意味着农村居民对健康的重视和健康投资数量的增多,但同时在城乡收入依然存在差距的前提下,医疗支出占比高也意味着城乡医疗消费支出依然存在隐含的不平等现象:医疗保险保障力度不强导致农村家庭实际医疗支出负担较重,同等程度购买力获得的医疗服务质量不同,城乡医疗设备卫生资源存在差距。

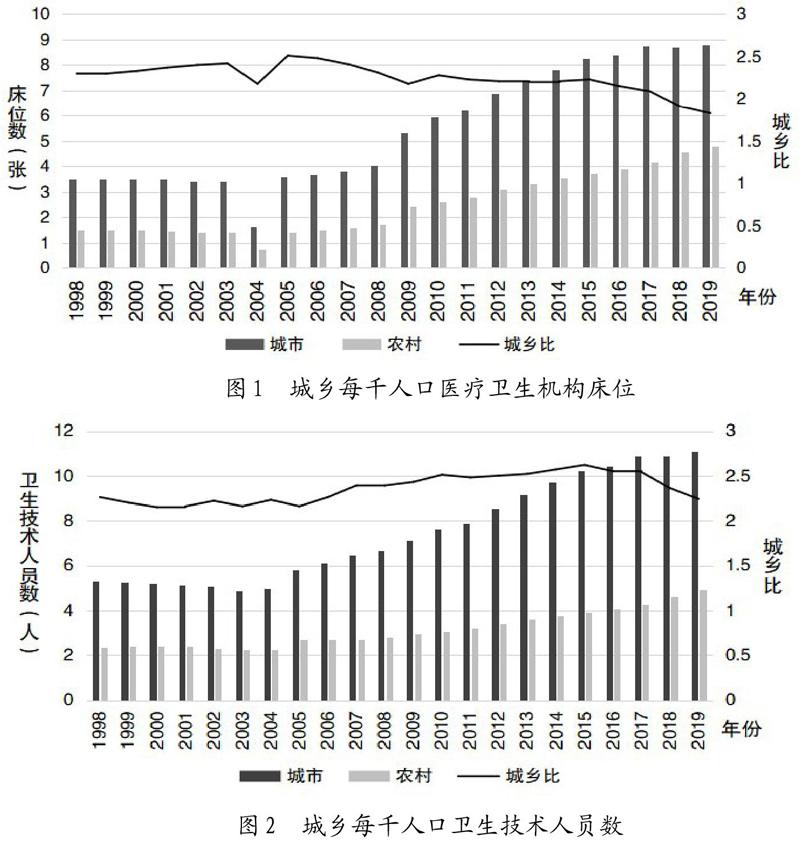

3. 人均部分主要食品消费量

用人均部分主要食品消费量反映个人营养类健康投资状况,这类消费可以看作旨在提高优质蛋白摄入量以提高健康水平的健康投资。食品消费结构中,猪牛羊肉、禽类和蛋类奶类可以视为蛋白质的主要摄入来源。整体上看,城乡居民在这4类食品的消费量上均超过农村,其中奶类的消费量差距尤为明显,另外3项的差距则不大,且还在持续缩小。农村居民对猪牛羊禽和蛋类的消费意识和能力在逐渐提高,但由于收入等诸多原因的限制,对奶类的消费还处在较低水平。以2019年为例,农村人均肉类消费量24.7千克,蛋类9.6千克,奶类7.3千克,城市人均肉类消费量28.7千克,蛋类11.5千克,奶类16.7千克,城乡差距逐年缩小但差距依然明显。相对低的蛋白质摄入量会对农村居民的健康产生影响,不仅会降低免疫,还会增加患病率。城镇和农村居民人均部分主要食品消费量见表7。

四、 缩小城乡居民健康投资差异的政策建议

2020年暴发的新冠疫情是一次重大突发公共卫生事件,对我国医疗卫生体系尤其是农村医疗卫生体系提出了重大挑战。虽然自2004年初全国范围内启动了新型农村合作医疗制度建设,加之17年来不断进行制度调整,曾长期困扰我国农村居民的“看病难、看病贵”的民生问题已得到基本解决,但是医疗资源的城乡差距、地方差距依旧存在,政府健康投资的城乡二元结构仍没有彻底改变。

长期以来,由于受到收入、生活习惯等因素的制约,我国农村居民普遍缺乏有效的健康理念,健康投资严重不足。一方面,城市经济快速发展,农村经济不断衰退,农村居民无法在农村经济发展中实现其应得的经济利益,即使外出务工,也是低工资水平状态;由于收入有限,除去家庭日常开销、建造住房、子女学费等支出,剩余可支配收入较少,能够在营养、医疗、卫生、保健等方面投入人力、物力、财力,以恢复、维持、增进人的健康水平的健康投资是极其有限的。另一方面,由于健康投资是具有较强不确定性的长期未来资本,而农村居民健康投资知识有限,且多数是流动性偏好者,在收入有限的情况下,对支出极其敏感,会表现出极强的风险厌恶型,倾向于选择较少的流动性,而不愿增加未来收益的期望值。因而在健康投资和利用健康投资的资源去增殖这两者之间进行选择时,农村居民很难表现出健康投资意愿。

正是由于农村居民这一群体无论是公共健康投资还是其自身的个人健康投资都极其有限,而增加农村居民健康投资不仅可以提高农村居民人力资本和生活质量,还能促进社会资源公平分配,缓解贫富差距,促进社会稳定,有效防止因病致贫、因病返贫,因而我们更应该关注农村居民健康投资这一问题。据此,本文提出以下建议:

(1)加大政府健康投资力度和准度,平衡医疗保健资源配置

政府通过加强公共健康投资的力度和效率来推动农村居民健康投资的可持续增长,政府健康投资的效率或者说提高公共健康投资的准度应该放在比加大健康投资力度更重要的位置。同时,平衡城乡之间医疗保健资源配置,平衡并不是“平分”资源,而应该是制定更合理的标准来分配资源,以此提高资源分配效率,减少资源浪费。政府健康投资不仅能改善农村居民健康状况,还能通过补贴、转移支付等措施带动、鼓励、支持和引导农村居民的正面健康投资,提高劳动生产率,提高脆弱性个体的能力,使其可以更多从事不确定性和收益相对较高的产业活动,实现收入正常向上流动的问题,通过内生动力持续性脱贫,巩固扶贫成果。

(2)提升农村居民人力资本,多渠道提高农村居民收入水平

农村居民个人健康投资低的根本原因是收入低,而农村居民收入低的原因可从宏观的经济和社会的制度层面和微观的家庭特征两个层面进行理论分析。首先,农村居民低收入的宏观根源在于城市化与二元社会的冲突。随着城市化进程的推进,农村劳动力向城市流动,二元社会结构逐渐向一元化融合。但在大部分地区,城市化采取的是“城市规模扩张、农村逐渐衰落”的模式,农村生产要素被边缘化,未能实现优化配置,因而不能获得足够报酬。留在农村的农民无法提升收入,外出务工的农民也无法从根本上解决低收入的状况。其次,从微观层面讲,人力资本和社会资本低下、生产要素匮乏是导致农村家庭低收入的原因。农村居民在教育和健康方面投入的资金、时间不足,也缺少良好的教育和医疗保健资源,导致农村居民在教育和健康方面的人力资本普遍低下。此外,农村居民除了劳动之外,仅有的生产要素是土地,但由于现行的政策限制,土地只能获得较少的农业收入。除此之外,农民缺少更多的可以获取收入的生產要素,例如资金、技术、管理才能等。

要想解决这个问题:一是要提高农民工在国民收入初次分配中的比重,让进城农民工也能共享改革开放的成果;二是提高农业劳动生产率,扭转农民大规模外出打工的趋势,使农村劳动力流出正常化、常态化和合理化;三是通过税收减免的方式鼓励企业对所雇佣员工加大教育投入;四是出台政策鼓励乡镇企业的开办和经营,提高农村居民的非农收入;五是加大农村地区基础设施建设投资,协助农村劳动力充分就业;六是发展农村教育事业,提高农村人口素质,开展先进实用技术培训。

(3)加强农村居民健康投资观念,引导其形成合理的健康投资行为模式

提高健康素养被公认为是维持居民健康最经济、最有效的手段。根据世界卫生组织(WHO)的数据,到2020年,全世界范围内有2/3的疾病都与生活方式有关,采取健康的生活方式可以帮助我们预防90%的心脏病、50%的中风、93%的糖尿病和36%的癌症,并降低超重或者肥胖人群的死亡率[13]。经济、社会文化、医疗卫生供求等因素导致部分农村居民缺乏有效的健康投资理念,健康投资严重不足,增加健康投资的积极性较低,即使收入提高到一定水平,也可能出现农村居民个人健康投资的增加达不到预期水平。因而只有在全面提高农村居民收入水平的同时改变农村居民的健康投资观念和习惯,才能最大限度发挥收入水平提高的作用。具体来说,可以加强健康投资种类、意义的宣传,村干部定期定点组织开展健康投资类讲座;在村镇定点设置健康投资服务台,帮助农村居民更便捷地进行咨询和具体操作等等。

参考文献:

[1] 周孝,冯中越,孙珊.个人健康投资能促进就业吗?——基于CHNS的实证分析[J].人口学刊,2015(2):87-101.

[2] Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health[J].Journal of Political Economy,1972,80(2):223-255.

[3] 樊桦.农村居民健康投资不足的经济学分析[J].中国农村观察,2001(6):37-43.

[4] 韩静舒,谢邦昌.中国居民家庭脆弱性及因病致贫效应分析[J].统计与信息论坛,2016,31(7):49-54.

[5] 杨烁晨,管睿,余劲.公共卫生基础设施,家庭健康水平与农户贫困脆弱性——基于8个集中连片贫困地区1458户农户数据[J].中国发展,2019(3):1-8.

[6] 张车伟.营养,健康与效率——来自中国贫困农村的证据[J].经济研究,2003(1):3-12.

[7] 王弟海.健康人力资本、经济增长和贫困陷阱[J].经济研究,2012(6):143-155.

[8] 汪三贵,胡骏.从生存到发展:新中国七十年反贫困的实践[J].农业经济问题,2020(2):4-14.

[9] 程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,等.农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014,49(11):130-144.

[10] 吴国宝.改革开放40年中国农村扶贫开发的成就及经验[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(6):17-30.

[11] 林万龙.中国农村公共服务供求的结构性失衡:表现及成因[J].管理世界,2007(9):62-68.

[12] 李实,詹鹏,杨灿.中国农村公共转移收入的减贫效果[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016(5):71-80.

[13] Ford E S, Bergmann M M, Kroger J, et al. Healthy Living is the Best Revenge:Findings from the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam Study[J]. Arch Intern Med,2009,169(15):1355-1362.

基金項目:2019年度国家社科基金重大项目“新时代我国农村贫困性质变化及2020年后反贫困政策研究”(项目编号:19ZDA116);国家社科基金一般项目“贫困脆弱性视角下我国农村居民健康投资减贫长效机制研究”(项目编号:20BJY165);国家自然科学基金项目“精准扶贫战略背景下产业扶贫政策的福利效应、模式比较与瞄准机制研究”(项目编号:71973061)。

作者简介:吕文慧(1979-),女,博士,南京财经大学经济学院副教授,研究方向为健康经济学;段鹏(1986-),男,南京理工大学知识产权学院博士研究生,研究方向为知识产权管理;周洁如(1999-),女,英国格拉斯哥大学,研究方向为金融学;吴友勤(1990-),女,河海大学商学院硕士研究生,研究方向为招投标管理。

(收稿日期:2021-08-09 责任编辑:顾碧言)