分级管理模式结合动机性访谈对低位直肠癌患者术后状态的影响

李 娜,王 昕,刘 莹

大连大学附属新华医院肛肠一科,辽宁大连 116041

直肠癌是最为常见的胃肠道恶性肿瘤之一,好发于齿状线和直肠乙状结肠的交界处,其发病可能与饮食习惯、遗传因素以及社会环境等因素有关,目前公认的高危因素为蛋白质和动物脂肪的摄入量过高[1]。直肠癌的发病率呈上升趋势,该疾病的治疗方案以外科手术为主,如腹部会阴联合直肠癌根治术(Miles术)等[2-4]。有研究报道,69.9%的低位结肠癌患者在术后存在睡眠障碍,超过75%的患者在化疗期存在失眠症状;睡眠质量与直肠癌患者的预后密切相关,可作为低位直肠癌患者生存的独立影响因素[5]。对于低位直肠癌手术患者,由于手术创伤面积过大,术后可能存在永久性造口且术后恢复期较长,部分患者可能出现焦虑、抑郁等负面情绪,严重打击患者对疾病康复的信心,使患者对生活失去希望,严重影响患者对治疗的积极性,降低患者的希望水平[6]。

新兴的分级管理模式是根据患者不同程度的心理压力和焦虑抑郁情绪所采取不同等级的心理分级干预(可分为一级、二级和三级心理护理)。分级护理干预目前已被广泛应用于高血压、脑卒中、癌症患者的康复治疗中,可有效控制患者的病情进展,但在低位直肠癌患者中的应用研究较少[7]。动机性访谈是通过与患者进行合作性的沟通,引导对方发现问题,从而改变动机的谈话技巧,目前已被广泛应用于低位直肠癌患者的康复护理中,可在一定程度上改善患者术后的心理状态,提高生活质量[8]。研究发现,将行为、动机等多种因素应用在护理干预方案的制订中,具有较好的实用性和临床价值[9]。因此,本课题组在对结肠癌患者术后护理中采用了分级管理模式结合动机性访谈,旨在探讨这种护理方式对患者术后状态的影响,为低位直肠癌患者术后护理方案的制订提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 将2019年9月至2020年12月本院收治的104例低位直肠癌患者纳入研究。患者均进行Miles术,依据随机数字表法将患者随机分为观察组和对照组,每组52例。观察组:男25例,女27例;年龄34~75岁,平均(51.22±6.87)岁;住院时间15~48 d,平均(32.57±5.12)d;已婚43例,未婚9例;受教育程度大专及以上25例,高中17例,高中以下10例;病理诊断为直肠腺癌43例,绒毛状腺癌6例,乳头状腺癌3例。对照组:男28例,女24例;年龄31~77岁,平均(53.16±4.82)岁;住院时间13~49 d,平均(31.69±7.63)d;已婚46例,未婚6例;受教育程度大专及以上21例,高中19例,高中以下12例;病理诊断为直肠腺癌39例,绒毛状腺癌8例,乳头状腺癌5例。两组患者年龄、住院时间、婚姻状况、受教育程度和病理诊断等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已经过本院伦理委员会批准,患者及家属对本研究方案均知情并签署知情同意书。纳入标准:(1)临床资料完整;(2)行Miles术的住院患者;(3)意识和思维清晰,能够配合本研究中的护理方案;(4)患者无心、肝、肾等重要脏器的功能障碍。排除标准:(1)住院时间<7 d;(2)患其他恶性肿瘤或出现恶性肿瘤转移;(3)合并血液系统或免疫系统的疾病;(4)有精神疾病或沟通障碍,不能配合本研究中治疗或护理方案。

1.2方法

1.2.1对照组 术后给予常规护理措施:提供舒适安静的环境,嘱咐家属指导患者进食粗纤维、高维生素的食物;给予住院患者言语性和非言语性的心理安慰,尽可能满足患者的生理、心理和社会需要;引导患者控制排便习惯,定期清理结肠造口等。

1.2.2观察组 术后护理采用分级管理模式和动机性访谈。

分级管理模式:根据患者的心理状态的不同,采用一、二或三级心理护理。采用视觉模拟(VAS)评分[10]和匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)[11]对入院患者的心理状态进行全面评估,根据评分结果给予不同等级的护理措施:严重焦虑和抑郁患者给予一级护理;轻、中度焦虑和抑郁患者给予二级护理;无焦虑和抑郁症状患者给予三级护理。三级护理主要包括密切监控患者病情和睡眠质量,嘱咐患者家属全程陪伴患者,尽可能缓解患者的紧张和孤独感,以集体心理辅导进行心理干预。积极监测患者术后并发症和不良反应的发生情况,消除患者的焦虑、抑郁等不良情绪,并按照医嘱给予患者镇痛药物缓解疼痛。一级和二级护理在三级护理的基础上,给患者提供温度和湿度适宜的住院环境,对患者及家属讲解术后注意事项,护理人员协助患者摆正体位,使患者对护理干预主动配合;时刻关注患者的情绪变化,采用一对一的方式与患者进行交谈和心理辅导,耐心、仔细地倾听患者内心的顾虑,及时发现患者的问题并给予个性化的心理疏导,必要时邀请专业的心理医师进行会诊;为患者播放柔和音乐缓解患者的负面情绪,通过话题转移的方式减弱患者的疼痛;将打鼾患者病房单独隔开,并对每个患者的睡眠质量详细记录。

动机性访谈:采用与患者面对面和电话访谈相结合的方式,旨在激励患者的积极性,提高患者对疾病的认知和自我管理能力。本研究的动机性访谈主要分为4次,每次访谈时间为30 min左右。第1次访谈在患者术后2~4 d进行,主要由造口护士在病床前与患者进行面对面的交流;询问患者在心理和身体上有无不适或担忧的地方,并鼓励患者积极倾诉;由造口护士向患者详细讲解肠造口方面的知识并加强护理相关知识的教育。第2次访谈在出院前的2~4 d进行,引导患者在社交能力、日常生活能力、功能训练及造口护理技能等方面的提高,帮助患者提高对疾病康复的信心;在沟通过程中要注意观察患者的表情并认真倾听其内心感受,并观察患者对疾病的认知水平和自我管理能力。第3次访谈在患者出院1个月后进行,主要采用电话访谈和面对面访谈结合的方式进行,就患者在自我护理过程中遇到的难点和疑点进行沟通,及时帮助其解决问题,肯定患者在日常护理中的行为方式,巩固患者的自我管理能力。第4次访谈在患者出院3个月后进行,采用电话访谈的方式进行,主要就患者在疾病康复过程中取得的进步进行表扬和鼓励,在访谈结束后评估患者的自我管理能力;鼓励患者积极到医院定期复查,学习结肠造口护理方面的知识。

1.3观察指标

1.3.1焦虑和抑郁评分 在两组患者术后干预前和干预1周后,采用焦虑自评量表(SAS)[12]和抑郁自评量表(SDS)[13]对患者的心理状况进行评估。每个量表均包含20个条目,采用Likert 4级进行评分,每个条目的得分相加为粗分,标准分为粗分×1.25后所得的整数,得分越高说明患者的焦虑或抑郁状态越严重。

1.3.2生活质量 在两组患者术后干预6个月后,采用简明健康状况调查问卷(SF-36量表)[14]对患者的生活质量进行评估。该量表共有36个条目,分为精神健康、社会功能、生理功能和情感职能4个方面,每个方面分值范围为0~100分,分数越高表明生活质量越好。

1.3.3自我管理能力 在两组患者术后干预前和干预3个月后,采用本院自制的调查问卷对患者的自我管理能力进行评分,内容包括功能训练、社交能力、造口护理技能、日常生活能力4个方面,共32个条目,每个条目为1~5分,总分为160分,分值越高表明患者的自我管理能力越好。

1.3.4睡眠质量 在两组患者术后干预前和干预1周后,采用PSQI量表[15]评估患者在术后的睡眠质量。总分为21分,0分为患者无睡眠障碍,1~7分为患者存在轻度睡眠障碍,8~14分为患者存在中度睡眠障碍,15~21分为患者存在重度睡眠障碍。分数越高表示患者睡眠质量越差。

1.3.5希望水平 在两组患者术后干预前和干预3个月后,采用Herth希望量表(HHI)[14]评估患者的希望水平,内容包括对现实与未来的积极态度、与他人保持亲密的关系和采取积极的行动3个方面,每个项目各4个条目,每个条目1~4分,总分为48分。其中0~23分为低等水平,24~35分为中等水平,36~48分为高等水平,总分越高表明患者的希望水平越高。

2 结 果

2.1两组护理干预前后SAS和SDS评分比较 两组术后护理干预前SAS和SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后护理干预1周后,两组SAS和SDS评分均较术前降低,且观察组的SAS和SDS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者干预前后SAS和SDS评分比较分)

2.2两组护理干预后生活质量比较 术后干预6个月后,观察组精神健康、社会功能、生理功能和情感职能4个方面的评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预后生活质量比较分)

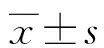

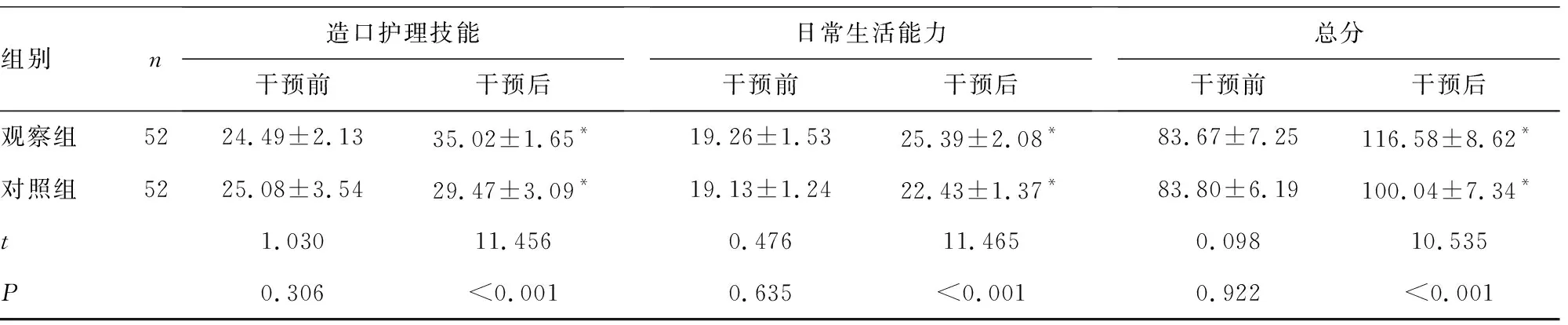

2.3两组护理干预前后自我管理能力比较 术后护理干预前,两组功能训练、社交能力、造口护理技能、日常生活能力4个方面的评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预3个月后,两组间4个方面的评分均较干预前提高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者干预前后自我管理能力比较分)

组别n造口护理技能干预前干预后日常生活能力干预前干预后总分干预前干预后观察组5224.49±2.1335.02±1.65*19.26±1.5325.39±2.08*83.67±7.25116.58±8.62*对照组5225.08±3.5429.47±3.09*19.13±1.2422.43±1.37*83.80±6.19100.04±7.34*t1.03011.4560.47611.4650.09810.535P0.306<0.0010.635<0.0010.922<0.001

2.4两组护理干预后睡眠质量比较 术后护理干预前,两组睡眠质量总评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后干预1周后,两组睡眠质量总评分均较干预前降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者干预后睡眠质量比较分)

2.5两组患者干预前后希望水平比较 术后干预前,两组患者希望水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);在术后干预3个月后,两组患者的希望水平评分均较干预前升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者干预前后希望水平比较分)

3 讨 论

直肠癌的发病率年均上升3%~4%,主要以中老年患者为主,但近年来也有年轻化的趋势。有50%的患者为低位直肠癌,需要进行外科手术治疗[16]。低位直肠癌患者由于创伤面积大等因素,术后短期内不能自主生活,继而容易有焦虑和抑郁等消极情绪,甚至造成睡眠障碍,降低患者对生活的希望,严重影响患者的睡眠质量和希望水平[17-18]。传统的常规护理手段仅侧重于对临床症状的护理并延长患者的生存时间,却忽略了患者的生活质量,因此必须提高对低位直肠癌术后患者的护理质量。分级护理模式是根据患者的心理状态采取针对性的护理措施,研究已证实有利于危急重症或慢性疾病患者病情的康复,但在低位直肠癌领域中的研究报道较少[7]。动机性访谈是以患者为中心进行的沟通访谈模式,近年来被广泛应用于低位直肠癌的预后研究[19]。因此,本研究主要探讨分级管理模式结合动机性访谈应用于术后护理对低位直肠癌患者术后状态的影响。

低位直肠癌患者在行Miles术后,由于手术改变患者原有的排便方式,加上预后的不确定性,患者容易产生一系列负面情绪,主要表现为焦虑和抑郁等[20];因此本研究选择SAS和SDS评分作为观察指标。在干预1周后,两组SAS和SDS评分均明显降低,且观察组的SAS和SDS评分显著低于对照组,说明分级管理模式结合动机性访谈应用于术后护理可以从减少焦虑和抑郁情绪方面改善患者心理状况,这与鲍菁等[21]的报道一致。分级护理模式依据患者不同的焦虑和抑郁程度分别进行一、二或三级心理护理干预,对患者进行个性化和针对性的护理,进而缓解患者不良的精神状况。动机性访谈:通过与低位直肠癌患者沟通,让患者能够客观对待疾病,减轻内心的担忧和压力,从而调节术后的心理状态,增强对疾病康复的信心。因此,二者联合能够进一步改善患者的焦虑、抑郁状态,促进患者身心健康。

相关研究发现,低位直肠癌患者术后的自我管理能力处于低等或中等水平可能与患者护理知识和疾病认知的匮乏、居家环境与住院环境的差异有关[22]。本研究显示,在护理干预3个月后,两组患者自我管理能力评分中的功能训练、社交能力、造口护理技能、日常生活能力评分均明显提高,观察组评分高于对照组(P<0.05);干预6个月后,观察组生活质量评分中的精神健康、社会功能、生理功能和情感职能评分均显著高于对照组(P<0.05),提示分级管理模式结合动机性访谈可提高低位直肠癌患者术后的自我管理能力和生活质量。原因可能是相较于传统单一、烦琐且流程重复的常规护理模式,分级管理模式配合动机性访谈更有针对性和阶段性,能够在患者的不同阶段给予必要的身心护理,使患者获得系统的健康知识和良好的生活品质。分级管理模式给予不同患者相应级别的护理干预,注重患者的心理疏导、住院环境和生活指导,为患者树立起积极乐观的生活态度,从而全面提升生活质量;动机性访谈始终贯穿激励机制的思想,通过定期面对面和电话访谈激励患者战胜困难,激发其主观能动性,引导患者在社交能力、日常生活能力、功能训练及造口护理技能等方面提高自我管理能力,有助于帮助患者提高自信心,并努力学习健康护理知识;因此,将分级管理模式联合动机性访谈可以显著提高患者的自我管理能力和生活质量。

本研究还显示:术后干预1周后,两组患者的睡眠质量总评分均显著降低,且观察组低于对照组(P<0.05);术后干预3个月后,两组患者的希望水平总评分均明显提高,且观察组高于对照组(P<0.05);证实分级管理模式联合动机性访谈可改善低位直肠癌患者术后的睡眠质量和希望水平。原因在于低位直肠癌患者在术后出现负面情绪,若出现生活无法自我管理的状况会严重打击患者的自信心,进而影响患者的睡眠质量以及对治疗的信心。分级管理模式下,会根据不同患者的心理状态给予针对性的护理措施,包括严密监测患者的睡眠质量,将打鼾患者与易失眠患者分离,并采用镇痛药物或音乐、话题转移等方式缓解患者疼痛和负面情绪,从而改善其睡眠质量。动机性访谈鼓励患者积极倾诉,并在不同阶段激励和肯定患者的日常行为,提高患者希望水平。因此,分级管理模式结合动机性访谈能够显著提高患者的睡眠质量和希望水平。

综上所述,在低位直肠癌患者术后采用分级管理模式结合动机性访谈,能够有效缓解患者术后焦虑、抑郁情绪,提高生活质量和自我管理能力,改善睡眠质量和希望水平。