基层治理新格局中的界面化整合与机制探析

马超峰 姜亦炜

一、问题的提出

从总体性支配到技术治理是当代中国治理转型的重要特点,技术治理为社会诸领域赋予自主权(1)渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理:基于中国30年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009年第1期。,从而释放了基层社会活力。与此同时,总体性支配消解后的治理场域,在压力型体制与竞争锦标赛机制之下,形成了“部门代表性竞争”(2)何艳玲、钱蕾:《“部门代表性竞争”:对公共服务供给碎片化的一种解释》,《中国行政管理》2018年第10期。的资源割据困境。面对物联网、人工智能、区块链、大数据、云计算等技术广泛应用的今日社会治理领域,技术在实现数据共享的同时,强化了行动者的主体性,却难以打破各种问题之间的相互锁定。而公共性、跨域性、共享性的治理议题引入,使整合日益成为提升治理效能的关键。总体性的重新回归,成为化解上述困境的治理之道。(3)Perri 6, D. Leat, K. Seltzer and G. Stoker, Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda, Palgrave, 2002.改革逻辑结束了总体支配中的内卷化趋势,但并未否定总体性的治理方略。总体性治理回归并不是支配逻辑的重生,而是技术嵌入后的新治理模式,采用何种整合模式成为总体性治理回归的选择难题。

已有治理整合模式的讨论,主要有两个方面:一是政府职能部门的制度化整合,它往往以治理任务为核心,通过制度重构形成职、责、权有效匹配的工作机制(4)唐兴盛:《政府“碎片化”:问题、根源与治理路径》,《北京行政学院学报》2014年第5期。,以此来化解碎片化格局中的治理耗散;二是数字信息共享的技术化整合,它往往以信息为工作抓手,通过数据管理技术形成信息共享的联通机制(5)韩万渠:《政民互动平台推动公众有效参与的运行机制研究:基于平台赋权和议题匹配的比较案例分析》,《探索》2020年第2期。,以此来解决治理中的信息不对称问题。随着技术在治理中的不断深入,上述两种整合路径开始重叠,一方面,在政治引导和行政压力的双重作用下,耦合日益成为目标治理中的关键,而耦合需要数字信息共享与治理技术支撑;另一方面,数字技术在治理中的实践,需要在制度上形成顶层设计,从而为数字共享提供制度性基础。两种整合模式在互补中叠加,成为治理创新的必要条件。与此同时,治理整合关注的焦点也开始从硬件搭建转向软件更新,地方治理中的整合有了新模式,即界面化整合。界面化整合是硬件基础上的治理软件创新,也是治理软件嵌入硬件的模式选择,打造新的治理界面日益成为地方政府治理创新中的政策工具选择,也是基层实现有效整合的关键。本文基于界面化整合这一模式创新,分析治理界面的生成机制,建构治理界面的分析框架,解析其生成逻辑与类型特征,探究界面化整合的内在机制,从而为基层治理创新提供可能的理论视角。

二、治理界面的生成与分析框架建构

(一)治理界面的生成及其类型

界面作为工程技术领域的物化概念,主要是指仪器、设备和部件之间的接口,它是人与物互动的媒介,也是了解复杂工程的入口。在社会科学研究领域,界面概念首先被管理学者所关注,研究目的在于解决因部门分工而形成的信息阻隔,并通过提升界面工作效率来提高管理水平。而在公共管理领域,界面的引入首推西蒙。他认为, “人工物可以被想象成为一个汇合点、一个界面,这一界面处于内部环境和外部环境之间,内部环境就是人工物的实质和组织模式,外部环境就是人工物运行的环境”(6)H. A. Simon, The Sciences of the Artificial,MIT Press,1996.,界面是沟通内部与外部之间的桥梁,也是内外部之间交互的场域。在复杂的管理实践中,界面日益成为管理的交互地带,有效设计并保持一种良好的治理界面,使不同任务在界面中进行有效的交流、学习、协调、合作,是实现管理有效的关键。而技术在管理中的广泛应用,进一步催化了界面的生成,它不仅能够有效共享治理过程中的多元信息,还能够缩小、扩大、集成相关界面运作模式(7)李文钊:《界面理论范式:信息时代政府和治理变革的统一分析框架建构》,《行政论坛》2020年第3期。。在政府管理的实践过程中,界面更是治理的关键环节,它是政府对外展示的窗口,也是整合政府内部资源的依据。界面是一个软件与硬件相结合的治理创新模式,有效的治理界面既包含有效的服务窗口、服务设施等硬件设备,也包含规范的制度流程、强力的组织保障等软件因素。

从界面类型来看,由于内外部衔接过程差异,界面可以分为实体界面、合同界面和组织界面。(8)TC Pavitt, AGF Gibb,“ Interface Management within Construction: In Particular, Building Façade, ”Journal of Construction Engineering & Management,No.1,2003, pp.8-15.在治理实践过程中,也存在上述三个不同类型的界面。在一个有效的治理界面中,实体界面是治理实践的阵地空间,合同界面是治理实践的规则过程,而组织界面则与治理实践的主体互动密切相关。三种类型界面并非相互独立,而是一种叠加状态,它是制度整合与技术整合的互嵌结果。因而,从特点上来看,界面具有嵌入性、伸缩性与交互性。首先,界面生成是治理整合的结果,目的在于运用制度势能与技术效能形成对治理结构的改进,在科层结构之内嵌入任务化的“技术夹层”(9)薛美琴、马超峰:《技术夹层:嵌入基层社会结构中的治理机制》,《学习与实践》2019年第6期。,从而实现对治理任务的快速推进,以改变科层内的惰性,因而界面往往嵌入在科层结构之中。其次,由于界面在治理结构中的嵌入性,界面需要不断调整来实现其与上下系统之间的耦合性,它既需要有效分解自上而下的任务目标,也需要不断拟合自下而上的信息反馈,贯通上下系统之间的联系,因而界面在治理过程中具有伸缩性特点。最后,由于界面嵌入在治理结构之内,且具有矩阵结构特点,因而界面成为资源、信息、任务、反馈的集散地,不同主体在界面之中进行跨职能部门整合、协商合作、信息共享,通过协同来实现治理目标,因而界面具有交互特征。

(二)治理界面分析框架的建构

界面作为嵌入科层结构中的技术夹层,是整合政府内外部资源的重要方式,也是理解当下治理的重要场域。建构治理界面分析框架,一方面,需要借鉴治理理论中的相关成果,完善治理界面分析框架中的理论共识;另一方面,则需要衡量治理界面中的技术因素,完善治理界面分析框架中的外延拓展。从治理理论而言,借鉴罗茨在分析治理网络时的框架,即成员资格、整合程度、资源分配与权力关系四个面向(10)PG Gerny,“The New Governance: Governing without Government,” Political Studies,No. 4,1996, pp.652-667.,结合奥利科夫斯基对技术二重性的讨论,即技术在结构化视角中的互动性,特别是“人机界面”的交互意义,以及作为整合手段的社会性特点(11)WJ Orlikowski,“ Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations, ”Organization Science, No.4,2000, pp.404-428.,可以进一步融合为“权力—资源—认同”三个维度的分析框架。

首先,界面在治理体系中的嵌入,既是技术融入治理的新形式,也是治理场域内权力的重构过程。如果说基层社会治理现代化的实现需要重新梳理各种关系,那么权力关系的重构则是治理资源整合中的顶层设计。作为治理界面分析框架的一个维度,权力是理解和分析治理界面的关键因素。因为治理的兴起,其内在意涵就是对于权力的一种反思,虽然存在选择何种权力结构的有效性假设,但对于传统统治结构的重塑一直是治理讨论的共识。特别是,自技术介入治理场域后,治理中的权力格局发生快速变化,技术赋能后的行动者拥有了行动的自主性,也对传统纵向科层治理逻辑提出挑战。权力的重塑成为一种变革性能力,不仅提高了治理效率,而且加速了权力整合。不过,与传统支配型权力建构模式不同,技术治理中的权力关系往往具有交换属性(12)张康之:《现代权力关系的交换属性及其超越方案》,《南京师大学报(社会科学版)》2014年第1期。。组织内部权力与外部环境的不断平衡,正式制度权力和网络结构权力相互补充,形成了复杂的权力结构。界面正处于这种复杂关系的核心位置,它不仅改变了传统的权力“输入-输出”结构,还拥有了权力运行的新特征。通过分析界面中的权力结构及其整合逻辑,可以理解治理界面的生成与界面化整合的机制。作为界面治理生成的第一环节,权力能否实现有效的整合是界面是否有效的关键因素。

其次,资源作为建构治理界面的重要因素,是理解治理界面生成与特征的重要视角。从资源视角来看,治理也可以理解为资源的利用与管理过程。如何有效地动员资源,并对其实现有序管理,是治理中的关键。界面作为治理中的技术创新模式,既改变了治理资源动员过程,也提高了治理中的资源管理效率。与传统治理模式不同,界面通过借助技术臂膀,扩大资源动员半径,从而使治理过程拥有更加丰富的资源。在治理界面模式下,资源动员由传统封闭结构走向开放结构,由存量整合转为流量链接,资源在整合过程中实现动态化运作,从而形成治理中的“存量资源”带动和盘活治理中的“流量资源”。通过技术应用,资源不再是治理中的稀缺因素,但在动员资源的同时,治理界面上的资源管理成为实践中的又一难题。具体而言,治理的内容不仅需要关注何种资源可以进入治理场域,还需要关注资源进入治理场域中的秩序。界面作为技术时代资源聚散的重要平台,如何设计有效的资源管理界面成为创新实践的核心。因此,把资源作为建构界面治理分析框架的因素,既延续了治理分析的内容,也能够观察技术介入后的流变。

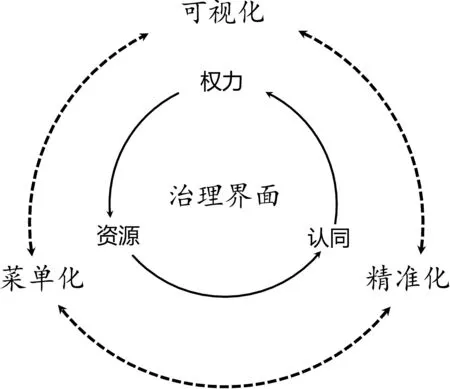

最后,在资源和权力得到有效分析后,还需关注治理中的认同问题。技术时代的治理创新,闭环结构的流程再造是治理框架建构的关键一步,它不仅可以溯源数字生成的源头,还能发现治理过程中的梗阻。而闭环结构中的接铆位置,则是界面嵌入治理结构的发力点。一方面,可以通过界面来收集有效的反馈信息,从而发现治理中的不足与社会中的风险;另一方面,可以通过界面调适来提高服务供给,从而提高公共产品的精准识别与递送效率。双向反馈与调适互动,能够形成治理动态化过程,从而提高受众的治理认同感。正是认同机制的有效运行,能够提高治理过程中的韧性,从而规避治理中的系统风险。因此,治理创新模式都需要通过认同这一维度的考量,来审视治理绩效,形成治理模式创新的反馈机制。权力—资源—认同分析框架,如图1所示。

图1 权力—资源—认同分析框架

通过三个维度来建构治理界面的分析框架,能够从多维视角来观察界面特征,从而为有效分析界面化整合提供依据。通过对权力维度的治理界面分析,能够理解界面中的权力结构,从而有效理解治理界面中的权力关系。通过对资源维度的治理界面分析,能够理解界面中的资源动态,从而有效理解资源在界面中的“输入-输出”模式。通过对认同维度的治理界面分析,能够理解界面中的治理效果,从而有效理解治理过程中的反馈机制。三个维度的组合,构成了治理界面分析的闭环结构,从而形成客观的实践评价。

三、作为治理整合的界面及其特征

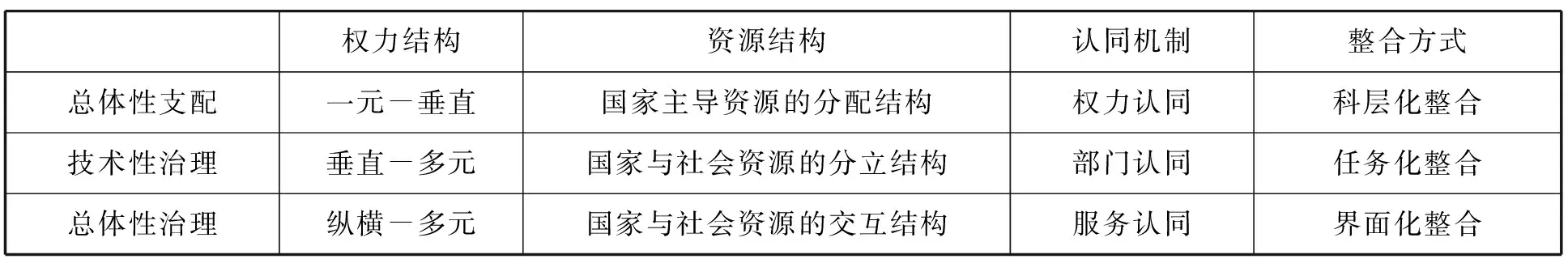

界面在治理体系中的嵌入,是继“新公共管理浪潮”之后,“后新公共管理”(post-NPM)中“将功能再整合到政府领域、采用整体主义和需求导向型结构、推动管理过程数字化”(13)P Dunleavy, H Margetts, S Bestow,BJ Tinkler,“New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance, ”Journal of Public Administration Research & Theory, No.3,2006, pp.467-494.的一种回应,也是在新治理场域中的整合创新。作为治理中的核心议题,整合一直是研究者关注的焦点。结合上述“权力—资源—认同”分析框架,基于权力结构、资源结构、认同机制三个维度,分析科层化整合、任务化整合与界面化整合之间的差异,从而进一步理解界面化整合的特征。治理整合的类型特征见表1。

表1 治理整合的类型特征

首先,在早期公共管理理论中,古立克就认为:“组织的职位或成分可以依照四个不同原则进行组合或分离,相同的目的或者对于组织整体的相同贡献、相同的过程、特定的顾客群、特定的地理领域。”(14)丁煌:《西方行政学理论概要》,中国人民大学出版社,2011年。以职能为引导的古典管理理论,是政府能力强化的关键。在分工不断深入的组织内部,形成职能化的组织工作内容,有利于完善政府部门结构,提升政府工作效率。这种“分工—整合”逻辑的进一步延伸,便是科层制在政府管理中的发现,“官僚组织等级有序、规章制度为本、即事主义等鲜明特点,以及组织成员即官员的教育、专业化训练、在组织中的职业生涯,以及由此产生的循规行为和文牍主义现象”(15)周雪光:《国家治理逻辑与中国官僚体制:一个韦伯理论视角》,《开放时代》2013年第3期。。科层制在提高政府效率的同时,也形成了其内在的固有的弊病。这一点即便发现科层制的韦伯也早有警惕,而清晰表明这一问题的则是默顿从“反功能”的阐释,“遵守规则会带来‘非预期结果’,会带来与外在功能相对的潜在的反功能,正是在照章办事这种挑不出毛病的状态下,导致形式主义,甚至礼仪主义滋生,‘赞同过剩’(over conformity)而导致‘目标转移’(displacement of goals)”。(16)佐藤庆幸:《官僚制社会学》,朴玉等译,生活·读书·新知三联书店,2009年。不过,科层化的整合依然是国家建构初期最为匹配的手段选择,也是总体性支配下的最优战略,它的主要特点是国家主导资源的分配模式、权力结构一元且垂直、权力认同的反馈机制。科层化的整合模式能够有效动员资源,形成国家起飞的第一动力。

其次,随着科层制“反功能”的不断呈现,对科层制的理解与再认识成为研究者的讨论焦点。无论是奥斯本(David Osborne)与巴泽雷(Michael Barzelay)对科层官僚制的再造与修正,还是葛德塞尔(Charles Goodsell)为科层官僚制的正名,都是基于科层制本身的失灵而展开,目的在于使科层制适应日益复杂的政府治理结构与多元化的社会诉求。正是在这一背景下,文森特·奥斯特罗姆以“多中心理论”为突破,从权力结构上反思了“一元—垂直”逻辑,探讨了“垂直—多元”权力结构的可能。在多中心的权力结构中,行动者通过任务获得自主性,以部门作为载体在科层结构中获取相应的权重。如何激励部门在此过程中的能动性,成为治理中的讨论焦点。与此同时,国家不再是分配结构中唯一的资源来源,社会资源的调动与激活成为整个资源结构中的关键。这种技术化的治理逻辑,形成了技术性治理与任务化整合的治理特征。其中,任务化整合能够激励部门的积极性,但是部门分立体制却容易形成碎片化的治理结果。虽然碎片化的资源分立激励部门参与到竞争锦标赛之中,并利用“碎片化权威”(fragmented authority)在“项目发包”中获得进一步的自主性优势,但碎片化带来的自主性权力提升,却难以适应整体化的治理议题。特别是技术在治理领域的广泛应用,既贯通了社会诸领域的联系与交流,也调整了政府过程的基本流程与科层治理结构。如何有效整合碎片化的治理格局,成为技术时代治理绩效提升的关键。

最后,技术在治理中的应用形成两个维度的变革:一方面,技术提升了治理效率,通过数字采集与分析,形成复杂社会事务的数字成像,与此同时,借助技术化的手段对治理内容进行有效调控,数字成为治理的核心;另一方面,技术再造了政府的治理流程,技术在提升效率的同时,也有其自身的自主性,如果仅仅关注数字本身带来的治理绩效,而忽视数字本身的生产逻辑,就容易形成“数字迷信”(治理难题的归因,往往认为是数字信息的不足)的治理困境。理解技术对治理带来的变革,关键需要理解技术在科层结构中的位置,以及由此而形成的治理特征。与此同时,数字化功能的充分释放须以政府职能转变为前提,以权责厘定及资源配给的有效性为基础(17)胡重明:《“政府即平台”是可能的吗?一个协同治理数字化实践的案例研究》,《治理研究》2020年第3期。。而界面概念的引入,是技术时代治理整合中出现的新形式,是技术空间内碎片化资源的新组合模式。与以往整合的内容不同,界面化整合的形成有其自身因素。技术嵌入治理的不断深入,使治理中的权力结构发生变化,“纵横—多元”的权力结构成为技术时代的特征。政府通过打造“一站式” “窗口式”的治理平台,形成了“平台即政府”的扁平化结构。在平台之中,国家与社会资源的交互性,使研究者不仅要关注单一改革进程内的技术问题,而且应该关注多进程之间的相互衔接与匹配(18)黄晓春:《中国社会组织成长条件的再思考:一个总体性理论视角》,《社会学研究》2017年第1期。。有别于平台,界面不仅关注治理中的硬件,还关注治理中的软件。一个有效的治理界面,能够高效地展示政府亲和性、公共服务可及性、群众获得性,而治理界面正是发挥好上述功能的关键手段。嵌入治理结构中的界面,是承载治理软件的重要场域,是分析数据、转化数据、利用数据的关键环节,也是整合政府不同职能、不同任务、不同资源的重要平台。

四、界面化整合的内在机制及其过程

之所以界面化整合会形成区别于其他整合模式的新特点,一方面,是由于技术与制度整合叠加形成新的治理场域;另一方面,则是界面化整合过程中特有的机制。基于上述分析框架,从权力视角而言,界面化整合的可视化机制能够使纵向多元权力得到有效整合;从资源视角而言,界面化整合的菜单化机制能够使资源得到有效交互;从认同视角而言,界面化整合的精准化机制能够使群众获得感增强。正是上述三重机制,能够进一步理解界面化整合在治理中的新特点。

(一)权力可视化与界面化治理整合

首先,界面的生成是技术嵌入治理的结果,它不仅重构了治理后台,还优化了治理前台,而这种优化的关键在于对权力的可视化过程。所谓权力可视化,是指在治理整合过程中,部门权力在界面上得到清晰的展示。伴随着治理技术的快速提升,数字化的智能技术使治理信息得到快速收集,数据平台成为治理内容的集散中心。在社会信息得到可视化的同时,政府权力的可视化过程也日益提上日程。正如詹姆斯·斯科特所言:对知识的需求程度与干预的深度直接相关。面对的控制需求越强,就需要越大的清晰性以实现控制。(19)詹姆斯·斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,社会科学文献出版社,2011年。政府部门所提供的信息不再止步于简单的信息导引,而是要主动在平台之上,提供清晰可见的服务信息。此时,权力需要借助技术来展示其自身能力,并利用可视化的结构来投射到治理场域。不过,重构“利维坦”的科层支配逻辑,并不是简单的分权与集权过程,而是对权力结构的有序组合与分解。权力的多元所有并没有进入可怖的“霍布斯丛林”,反而构成一个更具灵活性和可变性的关系网络。(20)鹿斌:《社会治理中的权力:内涵、关系及结构的认知》,《福建论坛(人文社会科学版)》2020年第4期。正是这种数字化的重构过程,使政府的权力得到可视化,人们面对的不再是科层结构中呈现功能的部门,而是界面上清晰的数字以及数字支撑的公共服务选项。

其次,正是这种权力的可视化过程,使界面治理创新加速了权力结构的扁平化,有利于协调部门间的利益分歧。传统治理的整合过程,往往借助压力型的任务目标,来实现部门之间合作的倒逼机制。虽然在短期内能够实现治理的有效推进,但是一旦压力机制不再奏效,治理中的反弹惯性便很快凸显,治理往往会形成周期性的往复。界面中的可视化机制,并不是借助单一的自上而下的压力机制,而是以治理任务与目标的分工为依据,将部门在界面之上重新组合,形成以事件、任务为链条的程序性过程。界面之上的部门权重不在于部门权力的大小,而是其在界面中的任务响应以及受众的反馈监督。

(二)资源菜单化与界面化治理整合

区别于以往资源整合模式,界面化整合目的在于使资源菜单化,从而提高公共服务资源的可及性。所谓资源的菜单化,是指在界面之上形成可供选择的服务菜单,以及能够快速组合的服务链条。正是这种资源菜单化机制,使治理资源在界面之上得到有效整合,从而使资源得到合理分配与高效利用。

首先,在界面化治理整合过程中,依据权力重构的治理框架,选取、匹配和协调不同层级、不同部门、不同特征的资源,从而形成新的治理资源体系。与此同时,在新的治理资源体系中,通过菜单化的分布模式,形成模块化的服务菜单,是界面化治理整合的关键。有别于以往整合模式,菜单化的资源整合更加重视来自被治理者的立场,从服务视角来开展资源梳理,改善政府治理中的供给侧,增强受众在治理中的获得感。在此基础上,治理资源菜单通过掌握关键性资源,形成集体利益的“格式塔”,从而避免多元化资源结构中的无序格局。

其次,在界面化整合过程中,治理菜单并非静态的服务呈现,而是能够快速形成链条的服务模块。在复杂性与风险日益凸显的现代治理过程中,依靠单一服务已经难以解决个体面临的问题。个体在进入治理场域时,往往需要的是服务链条而非单一化服务诉求。菜单化的资源整合模式,不仅在界面之上形成了公众可选择的服务事项,还提供了公众可选择的服务事项组合。这种组合一方面能够积极解决公众面临的问题,另一方面还能够及时把握政府内部服务之间联通存在的梗阻,从而极大地提高政府在治理中的灵活性与准确性。

(三)认同精准化与界面化治理整合

在界面化治理整合过程中,由于技术可视化与资源菜单化的实现,形成了认同精准化的整合促进机制。所谓精准化的认同,是指在治理过程中,受众对于治理绩效的精准化反馈。这种反馈不仅是检验整合效果的关键,也是促进治理整合进一步深化的依据。传统治理过程,由于治理中的强干预模式,往往对治理效果的认同存在一定的策略性与模糊性,因而在后续的治理改善中缺少准确的调适依据。界面化治理整合,一方面为公众介入治理提供了可辨识的路径,另一方面也为公众客观评价治理服务提供了可操作的依据。

首先,与以往的整合模式相比,界面化整合后的认同具有精准性。界面化治理整合借助可视化与菜单化的模式设计,为公众获取服务提供了清晰入口。它不仅回应了公众提出的“我要什么”,还提供了“怎么获取”的行动方法。治理界面之上,公众更加清楚自身能够获取的服务菜单,也能够了解在自身获取过程中存在的梗阻。此时,公众既是治理服务的受益者,也是治理服务展开的推动者。因而,在治理服务获取过程中,公众能够清晰地对服务绩效作为评价。

其次,界面化治理整合中的认同是一个互动过程。相比于科层结构下的干预式反馈,界面中的反馈具有一定互动性。一方面,行动者在界面之上的选择集合,为互动展开提供一定的空间;另一方面,治理界面上的服务供给,使行动者在接受服务时,能够在满足自身诉求的同时,进一步了解政府工作的流程。在一个可视化的权力结构中,一个可选择的服务菜单,使治理认同得到有效提升。它不再是因外部干预而设计的反馈环节,而是内部自主性增强后行动者主动介入治理的积极回应过程。

五、结论与讨论

在技术治理消解总体性支配的过程中,对治理主体的赋能形成了其行动的自主性,在制度与技术的双重强化之下,治理中碎片化困境日益凸显,重构总体性治理逻辑成为提升治理效能的关键。从制度赋能角度而言,压力型体制与竞争锦标赛形成了部门分立的竞争格局,社会治理总体改善的同时,却出现了社会治理中“点上盆景化、线上共谋化、面上内卷化”的治理锁定状态。与此同时,治理技术的不断引入,使数据呈现几何级数的增长,但数字整合的乏力却形成了“信息孤岛、数据垄断、数字霸权”等“技术指挥治理”的异化困境。尽管技术为治理带来了极大便利,但整合依然是治理过程中的关键。治理界面正是在这种复杂的局面上,有了创新空间与实践可能。因此,对于技术介入治理的关注不能局限于效率维度的绩效提升,而应更加关注结构维度的治理调适。技术介入治理之后,不仅改变了治理中的效率与手段,而且改变了治理中的结构。这种结构改变的突出特点便是治理界面的形成。

治理界面的生成是技术深度嵌入治理的结果,也是总体性治理回归中的实践依托。技术在治理中的实践,已经开始从简单的“数据获取”转变为“数据优化”,而数据优化的结果目的在于改善治理绩效。技术不能仅仅作为治理实践的手段而盲目地应用,其最好被用于培育新能力,而不仅仅是促进管理的改善。如果不能从结构角度理解技术嵌入治理后的运行逻辑,那么,自主性不明确的技术过剩就会造成治理行动的困境。