网络负面评价恐惧对教师主观幸福感的影响

尚元东, 王泽宇, 刘思岑, 卢培杰

(1.牡丹江师范学院 教育科学学院, 黑龙江 牡丹江 157011; 2.牡丹江第十六中学, 黑龙江 牡丹江 157000)

教师离职不但影响师资队伍建设,而且损害教育质量水平提升,甚至阻碍教育事业可持续发展[1].造成当前中小学教师职业紧缺现象的原因,除了待遇偏低的公认因素外,教师职业网络污名化导致教师的主观幸福感降低也是造成目前局面的重要原因[2-3].如今,社会层面对教师职业及教师负面形象的报道层出不穷,甚至一些报道为抢占市场赚取利益,以夸大事实真相恶意抹黑为手段故意妖魔化教师[4],网络上批评教师的声音日渐增多.已有研究表明网络污名化在幼儿、中小学、体育、乡村和高校教师都有体现[5-6],社会各界的负面评价,严重影响了教师的专业发展,职业认同和主观幸福,佛系教师日渐增多[7].我国于2018年出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》[8],提出“到2035年,尊师重教蔚然成风,广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感,教师成为让人羡慕的职业”,教师主观幸福感提升进入了实质建设阶段.如何对教师行业主观幸福感偏低的现象进行改进,最终实现2035目标是当前迫切需要解决的难题.

1 文献综述与研究假设

1.1 主观幸福感

主观幸福感是指个体根据自定的要求对其生活质量高低的整体性评估[9].此概念立足于心理比较理论[10],该理论认为自己目前实际的生活状况与个体所认同的价值观与目标之间的比较,如果个体的现状能够达到或超过个体期待,就会产生主观幸福感.我国教师主观幸福感研究源起于叶澜[11].以往对教师幸福感的研究多集中于职业幸福感和主观幸福感,在知网以“教师幸福感”为关键词,共检索出文献2556篇,其中“职业幸福感”761篇、“教师职业幸福感”531篇,“主观幸福感”412篇,其余的文献多集中于各级各类教师身份.对教师行业幸福感的影响因素和运行机制进行深入的探讨,有利于提升教师幸福感水平,进而提高教师队伍的质量.教师的主观幸福感非常脆弱[12],社会、家长都可以对教师的职业生活进行评价,导致教师成为“众目睽睽”下的工作,教师的责任被无限放大,将教师置于谁都可以批评的尴尬位置.过高的社会要求和较低的社会地位成为影响教师主观幸福感的重要的消极因素.

1.2 负面评价恐惧

负面评价恐惧(fear of negative evaluation)指个体在社会情境中对他人给予的可能、潜在的负面评价的一种恐惧,反映了个体对他人负面评价的担忧、困扰和期望[13].网络负面评价恐惧又可以被解释为个体在网络情境中对他人给予的潜在、可能的负面评价的一种恐惧[14].近年来网络评价日渐增多,网民们常常在上网阅读一些新闻时,留下自身的观点和看法,这种新的评价方式突破了互联网时代到来前,人们通过口头传播去评价事物的传统方式.随着我国互联网的飞速扩展,人们能够更加方便及时地通过网络APP了解到各种信息,但一些网络APP的负面新闻及评论会对某一群体产生负面的影响[15].我国教师的污名化现象久存不绝,近来甚至呈现蔓延之势,造成教师群体身份受损,使教师这一高尚的形象面临着危机和挑战.一些媒体和网站在经济利益的驱使下,为了博得大众的眼球,对教师的负面新闻进行夸张性、虚假性的报道,甚至给所有的教师群体都贴上了一些负面的标签.与此同时一些网络喷子也利用微信、微博、今日头条等社交媒体对教师进行恶意的攻击和不良言论的诽谤,并将教师的污点不断地渲染放大[16].网络是一个虚拟、开放的平台,人们对于呈现在网络平台上的自我以及他人的反馈都异常敏感,当个体在受到表扬和赞赏时会提升幸福感,但是当个体尤其是教师群体受到恶意的抨击和不良言论的侵扰时,主观幸福感会受到负面评价的消极影响[17].

1.3 负面评价恐惧与主观幸福感的关系

负面评价恐惧与个体主观幸福感是紧密联系的.根据个体自我认定理论的研究发现,假设心理需求得到满足,则为个体带来幸福感.相反,对负面评价恐惧的消极情绪程度较高的个体会更容易受到消极影响.幸福感低的个体会感到更多的苦恼和焦虑.有研究提出,个体的某些情绪反应可归结于教师与学生之间的负面评价恐惧,而负面评价恐惧使个体更容易感到愤怒和悲伤[18].同时,负面评价恐惧也加强了个体产生社会焦虑的消极情绪.因此,负面评价恐惧对教师的个体情绪具有一定影响.基于这一理论,当教师受到网络的负面评价恐惧时,就会产生对工作生活担心和苦恼的情绪,长此以往就会影响教师的主观幸福感[19].同时,网络负面评价恐惧,会使教师产生一定程度的社交焦虑问题,致使教师在授课和言论方面受到很大的限制,瞻前顾后,不能明确的表达自己的想法,很大程度上压制了教师的情感,长此以往,从一定程度上导致教师幸福感出现下降趋势.因此,本研究假设:网络负面评价的恐惧与教师的主观幸福感有负向的预测关系.

1.4 自尊的中介作用

自尊,即自我尊重,指不向他人卑躬屈膝、低三下四,不容许他人进行歧视侮辱的积极心理品质[20].马斯洛将人的基本需要分成了7种,自尊需要排在第4,是教师群体的高级需要.对个体的否定负面评价会显著影响其自尊[21-22],这种负向预测在初中生、医学生、大学生的特殊人士[23]等多个领域得到了验证.我国自古尊师重教,教师行业备受瞩目,被比作太阳底下最光辉的事业.网络负面评价恐惧是对教师职业的歧视侮辱,如果教师的辛勤付出换来的是网络上大量的负面评价和不理解,教师就会在潜移默化中改变自己的行为,增加消极情绪进而降低自尊[24].自尊与个体的主观幸福感紧密相关,以往的研究认为二者是正相关关系[25].李永雪等[26]构建了条件过程模型,得到了自尊与生命意义感在同伴关系对中学生心理幸福感影响中起链式中介作用,张菲倚等[27]认为体育锻炼既能直接提高大学生主观幸福感,又能通过改善人际关系困扰和自尊进而间接提高其主观幸福感.综上,负面否定评价显著影响个体自尊,自尊又显著预测其主观幸福感,因此本研究假设自尊在网络负面评价恐惧和教师主观幸福感之间起部分中介作用.

1.5 社会支持的调节作用

社会支持是指由不同程度、不同层次所构建的繁杂的人际关系状态[28].社会支持在以往的研究中主要用于中介和调节两类变量,研究考虑到网络负面评价更倾向于外部支持因素,因此在模型构建过程中,将其放在调节变量的位置.郭成等[29]认为随着领悟社会支持水平的提高,低自主对教师心理健康的影响逐渐减弱;胡艳华等[30]认为领悟社会支持可降低由于采用表层加工策略所产生的负面影响,可见社会支持作为调节变量时,可显著加强或减弱负面影响与个体心理健康间的关系.当教师受到来自网络、他人的诋毁等负面评价时,家人的关心、朋友的支持、同事的帮助有助于缓解负面情绪.但是得不到支持、关心和帮助的教师在受到负面评价时,就会伤害到自尊心,进而削弱幸福感.有研究指出,社会支持与个体的积极情绪具有明显的正相关.社会支持的压力缓冲理论也能够支撑解释社会支持的作用[31],即社会支持的增加可以减少个体对于负面评价的不良情绪.同时,社会支持与个体自尊之间具有密切相关.个体获得的社会支持能够减轻人们的压力体验,在此背景下,个体的心态较为积极,能够保持一颗平常心.由此可以推论出良好的社会支持对于个体受到负面评价恐惧的负面情绪具有一定的缓解作用.

1.6 研究假设

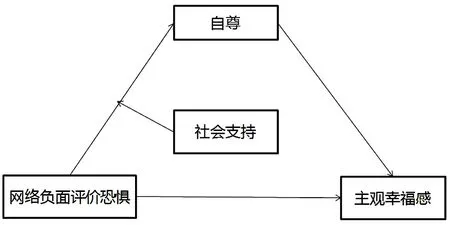

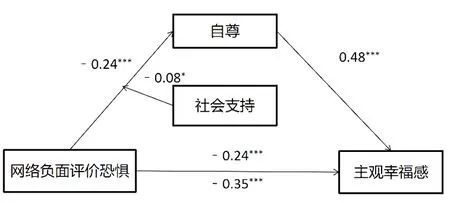

综上,本研究的目的是探讨网络负面评价恐惧如何(中介变量-自尊)影响主观幸福感以及何时(调节变量-社会支持)影响主观幸福感,据此提出三个研究假设:(1)网络负面评价恐惧与教师主观幸福感存在显著的负相关;(2)自尊在网络负面评价恐惧与教师主观幸福感间起部分中介作用;(3)社会支持调节中介效应前半段.基于上述假设,构建了一个有调节的中介模型(见图1).

图1 自尊的中介作用及社会支持的调节作用模型

2 研究过程

2.1 被试

采用简单随机抽样的方法,随机对黑龙江、天津和贵州三个城市各级各类教师发放问卷525份,剔除无效数据(如正反向计分题目相互矛盾、选项都一样)15份,最终收回有效问卷510份(97.14%).其中,男教师200人,女教师310人;20岁以下51人,20-30岁270人,30-40岁125人,40-50岁44人,50岁以上20人;小学教师179人,中学教师170人,高校教师161人.

2.2 研究工具

2.2.1 网络负面评价恐惧量表

采用简明负面评价恐惧量表(brief fear of negative evaluation scale,BFNES)[32].Rodebaugh等[33]发现8个正向计分题比4个反向题更能有效预测负面评价恐惧.于是选择原量表8道正向计分条目,将量表条目的表述由日常生活情境修改成网络情境的表述,如“即使我知道网络上别人对我印象不好,我也不在意”.采取Liket 5级计分,1到5分别代表“完全不相符”到“完全相符”.相加为对网络负面评价恐惧的总分.问卷试测选取100位高校教师,回收有效问卷95份,网络负面评价恐惧问卷内部一致性系数为0.87.正式测验中,该问卷的内部一致性系数为0.89,使用AMOS对修订后的问卷进行验证,拟合度指标为χ2/df=1.71,RMSEA=0.06,GFI=0.92、IFI=0.89、TLI=0.91、CFI=0.95,结果表明修订后的网络负面评价恐惧量表结构效度比较理想.

2.2.2 自尊量表

采用韩向前等[34]修改的自尊量表(self-esteem scale,SES)该量表包括10个条目,用来测量个体整体自尊水平.问卷采用李克特5点计分,从1到5分别代表“完全不符合”到“完全符合”,得分越高,代表个体的自尊水平越高.本次研究中该量表的内部一致性系数为0.75.

2.2.3 领悟社会支持量表

采用姜乾金[35]编制领悟社会支持问卷,问卷分三个维度,分别是家庭支持、朋友支持、其他支持,含12个项目,采用1~7计分,分数越高得到的社会支持就越高.在本测量中的领悟社会支持问卷信度为0.78.

2.2.4 主观幸福感量表

采用邢占军[36]编制的主观幸福感问卷,该问卷由生活满意度和积极-消极情感两个问卷组成.生活满意度问卷包括5个条目.5点计分,从1到5分别代表“完全不符合”“完全符合”,总分越高即生活满意度越高,该问卷的α系数为0.84.积极-消极情感量表,包括9个条目,采用5点计分,从1到5分别代表“完全不符合”“完全符合”.得分越高,说明在情感体验上越积极或者越消极.本研究中积极和消极情感分量表α系数分别为0.89和0.83.对生活满意度和积极/消极情感得分进行标准化,然后根据主观幸福感=积极情感+生活满意度-消极情感的公式计算[19],得分越高,表示个体主观幸福感水平越高.

2.3 统计方法

采用SPSS 22.0和AMOS 22.0进行数据录入和处理,并进行相关分析、回归分析以及调节效应和中介效应检验.

3 结果与分析

3.1 共同方法偏差

采用AMOS 22.0进行加入共同方法因子的共同方法偏差分析.测量模型的各项拟合指数CMIN/DF=2.141,RMSEA=0.047,GFI=0.933,NFI=0.944,RFI=0.936,IFI=0.970,TLI=0.965,CFI=0.969.共同方法模型拟合度指数CMIN/DF=2.143,RMSEA=0.047,GFI=0.939,NFI=0.951,RFI=0.936,IFI=0.973,TLI=0.965,CFI=0.973.两个模型各项指标拟合指数变化均未超过0.01,表明加入共同方法因子后,模型并未得到明显改善,即测量中不存在明显的共同方法偏差[37].

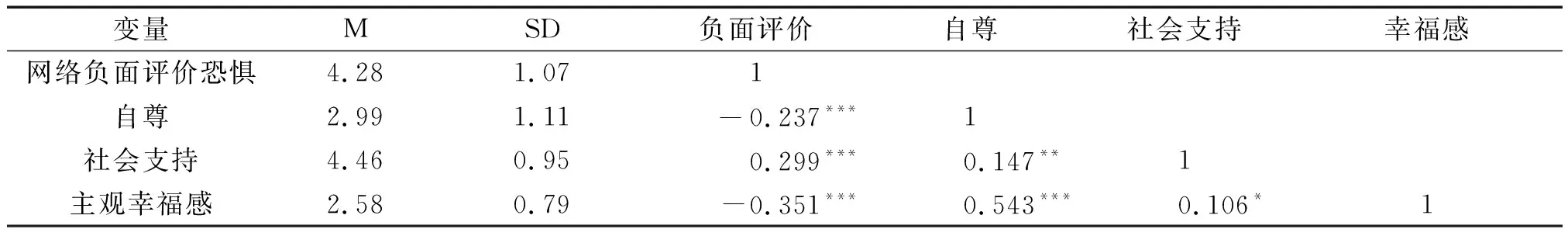

3.2 各变量的描述性统计及其相关分析

本研究描述性指标及其相关结果表明(见表1):负面评价与自尊、主观幸福感呈显著负相关(P<0.001),自尊与主观幸福感呈正相关(P<0.001).相关分析的结果为接下来的中介与调节检验提供了初步依据.

表1 描述统计与相关分析结果

3.3 网络负面评价恐惧与教师主观幸福感的关系:有调节的中介模型检验

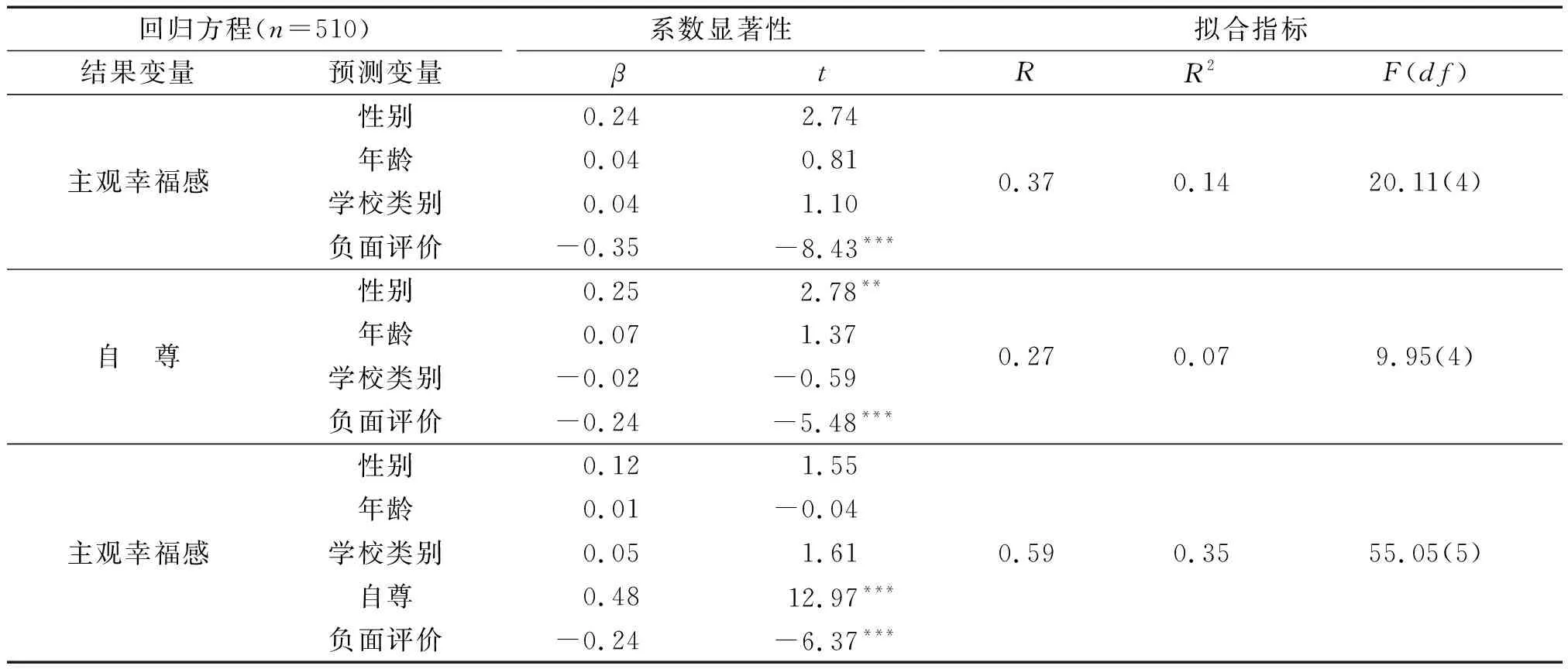

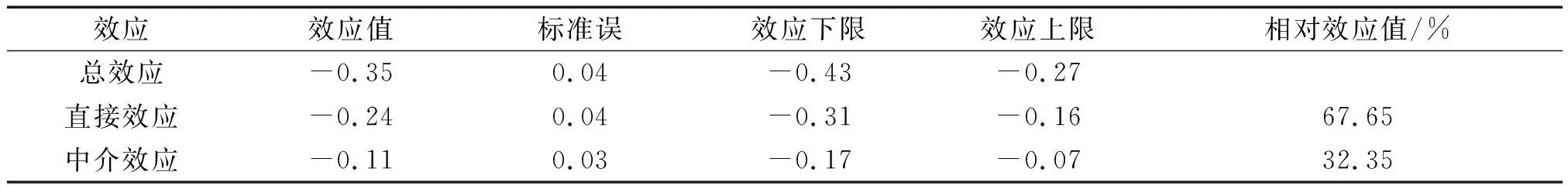

相关分析的结果表明(见表1),网络负面评价恐惧、自尊、社会支持和教师幸福感之间的关系满足有调节的中介模型的条件.本研究采用process插件中的模型4[38],以往研究发现,年龄、性别、学校类别[19]是影响网络负面评价恐惧与教师主观幸福感的关键因素,在控制年龄、性别、学校类别的情况下对自尊在网络负面评价恐惧与教师主观幸福感之间关系的中介效应进行检验.结果表明(见表2),网络负面评价恐惧对教师主观幸福感具有显著负向预测作用(β=-0.35,t=-8.43,P<0.001).放入自尊变量后,网络负面评价恐惧对主观幸福感的直接预测作用依然显著(β=-0.24,t=-6.37,P<0.001).网络负面评价恐惧对自尊具有显著的负向预测作用(β=-0.24,t=-5.48,P<0.001).网络负面评价恐惧对教师主观幸福感的直接效应及自尊的中介效应的Bootstrap 95%置信区间的上下限均不包括0(见表3),表明网络负面评价恐惧不仅能直接预测教师的主观幸福感,而且能通过自尊的中介作用预测主观幸福感.该直接效应(-0.24)和自尊的中介效应(-0.11)分别占总效应(-0.35)的67.65%和32.35%.

表2 负面评价与主观幸福感关系中介模型结果

表3 总效应、直接效应及中介效应相关分析

其次,采用process插件中的模型7(模型7假设中介模型的前半段受到调节与本研究的理论模型一致)[39],在控制性别、年龄和学校类别的情况下对有调节的中介模型进行检验.结果表明(见表4),将调节变量社会支持放入模型后,社会支持与网络负面评价恐惧的乘积对教师自尊(β=-0.08,t=-2.48,P<0.05)预测作用显著,说明社会支持在网络负面评价恐惧-自尊-教师主观幸福感的中介效应中也能够起到预测作用.通过以上数据可得出假设结构方程模型成立(见图2),结果表明:(1)网络负面评价恐惧与教师主观幸福感存在显著的负相关;(2)自尊在网络负面评价恐惧与教师主观幸福感间起部分中介作用;(3)社会支持调节中介效应前半段.

图2 网络负面评价恐惧与教师主观幸福感模型结果

4 讨论与建议

基于以往研究和社会比较理论,本研究以自尊为中介变量、社会支持为调节变量构建了一个有调节的中介模型,不仅明确了网络负面评价恐惧“如何影响”教师主观幸福感的问题(自尊的中介作用),而且对网络负面评价恐惧在什么条件下对教师主观幸福感的影响理念显著的问题做出了回应(社会支持的调节作用)[40].研究结果对深化网络负面评价恐惧与教师主观幸福感的关系研究、引导公众理性评论为和谐社会做贡献具有一定的理论和现实意义.

4.1 自尊对网络负面评价恐惧与主观幸福感的中介作用

自尊是重要的动机成分[41],探讨自尊在网络负面评价恐惧与教师主观幸福感间起部分中介作用,不仅有助于从认知加工角度揭示网络负面评价恐惧通过何种因素对个体的主观幸福产生不良影响,且有助于我们揭示主观幸福感变化的认知机制.本研究显示,网络负面评价恐惧能够通过自尊的中介作用预测教师的主观幸福感,该结果支持了以往研究的观点[25].即自尊作为动机成分的重要组成部分,影响个体对主观幸福感的控制.网络负面评价恐惧的增多,会使教师对自己的职业前景产生焦虑、担心等负面情绪,会大大降低教师在今后工作中的从教信心,使教师群体自尊受损.由于自尊心的降低,网络负面评价恐惧过多,教师感受到的幸福感就会越少[42].因此教师应提高自尊心以提高对网上负面评价的容忍度.自尊作为中介变量,提示广大教师群体,高自尊群体受到网络负面评价恐惧对主观幸福感的影响要远小于低自尊群体,因此教师要从自身做起,增强自身修养,提高自身素质,培养良好健康的心理状态.

本研究结果显示,网络负面评价恐惧与教师幸福感呈显著性负相关,一方面启示教师自身做得还不够好,个别教师师德失范行为确实给教师群体抹黑;另一方面也证明网民容易被调动,做键盘侠客,肆意发表不负责任的评论[43],以偏概全,对教师群体造成了伤害.因此应当从内外多种角度去解决问题,内要强自身,紧抓师德,为公众树立良好教师形象;另外要加强对网络评论的管控,对网络媒体进行审核与监督.

4.2 社会支持对网络负面评价恐惧与自尊的调节作用

本研究积极心理学中积极社会环境理论构建了一个有调节的中介模型,对社会支持在与自尊及教师主观幸福感之间关系中的调节作用进行了考察.结果发现社会支持能够对“网络负面评价恐惧-自尊-主观幸福感”这一中介链条起调节作用.

具体表现为:负面评价多,教师个体获得的社会支持较高,则自尊心的变化不大.即个体得到较高社会支持的,能够对其各方面的发展产生积极作用,这与以往研究结果一致[44].而如果个体所得到的社会支持较低,会对教师的心理以及情绪产生负面的影响.通过研究得出,当负面评价恐惧较多时,教师只能得到较少的社会支持,进而使教师的自尊受到严重的影响.随着社会支持水平的提高,可以有效地缓解教师在工作、生活中带来的负面影响[29].高社会支持对缓解网络负面评价恐惧所带来的负面影响,避免主观幸福感的降低有积极意义.高社会支持的个体具有更高的情绪控制能力和积极的心理健康[45].

4.3 建议与启示

本研究通过多方面的探讨,具体可以得到以下几个方面的启示:第一,网络平台应加强文明评论的规定,加大不文明评论的整治力度.从而尽可能地减少关于教师的负面评价.网络并不是法外之地,如果个别网民一味地攻击和诋毁教师,则应对这类网民进行一定的管制,从而营造出一个文明的网络环境,提高教师的主观幸福感.第二,教师应及时调整个人心态,保持一颗自尊心.教师应锻炼自身在应对突发情况下的教学机智,同时加强其积极调解自身心态的能力,保持一颗自尊心,从而在一定程度上提高个体幸福感.第三,积极关注教师的社会支持状况.社会支持主要表现在教师的家人、朋友以及同事等方面.如果他们能够及时地在教师遭受到负面评价恐惧时帮助其调整心态,则能够从一定程度上提高教师的主观幸福感.综上所述,鉴于网络负面评价恐惧与教师幸福感之间的相关性,可以从管控网络评价、教师保持自尊心态以及积极关注教师社会支持状况这三个方面着手,帮助教师提高其个体幸福感,从而更好地保证其教学质量的提高和教学任务的推进.

5 结论

网络负面评价恐惧对教师主观幸福感有负向影响.自尊在网络负面评价恐惧和主观幸福感的关系中起到部分中介作用.社会支持调节了网络负面评价恐惧通过自尊对主观幸福感的间接影响,社会支持高时,网络负面评价恐惧与自尊间的负向关系减弱,社会支持低,则网络负面评价恐惧与自尊间的负向关系增强.